たのしい土木

大阪国道 国道26号の住吉橋を耐震性、供用性に優れた構造へ架替

条件を満たす構造としてプレビーム桁を採用

橋台は2、3期線と同じ位置、高さに置く

条件を満たす構造としてプレビーム桁を採用

次いで架替え橋の設置である。架替えにあたってはまず新しい橋台を造ることから始めねばならない。橋台の位置は既設橋1期の部分も合わせ、旧の2期線と3期線とほぼ同じ位置に置くことにした。

橋台工施工状況

橋台工施工完了状況

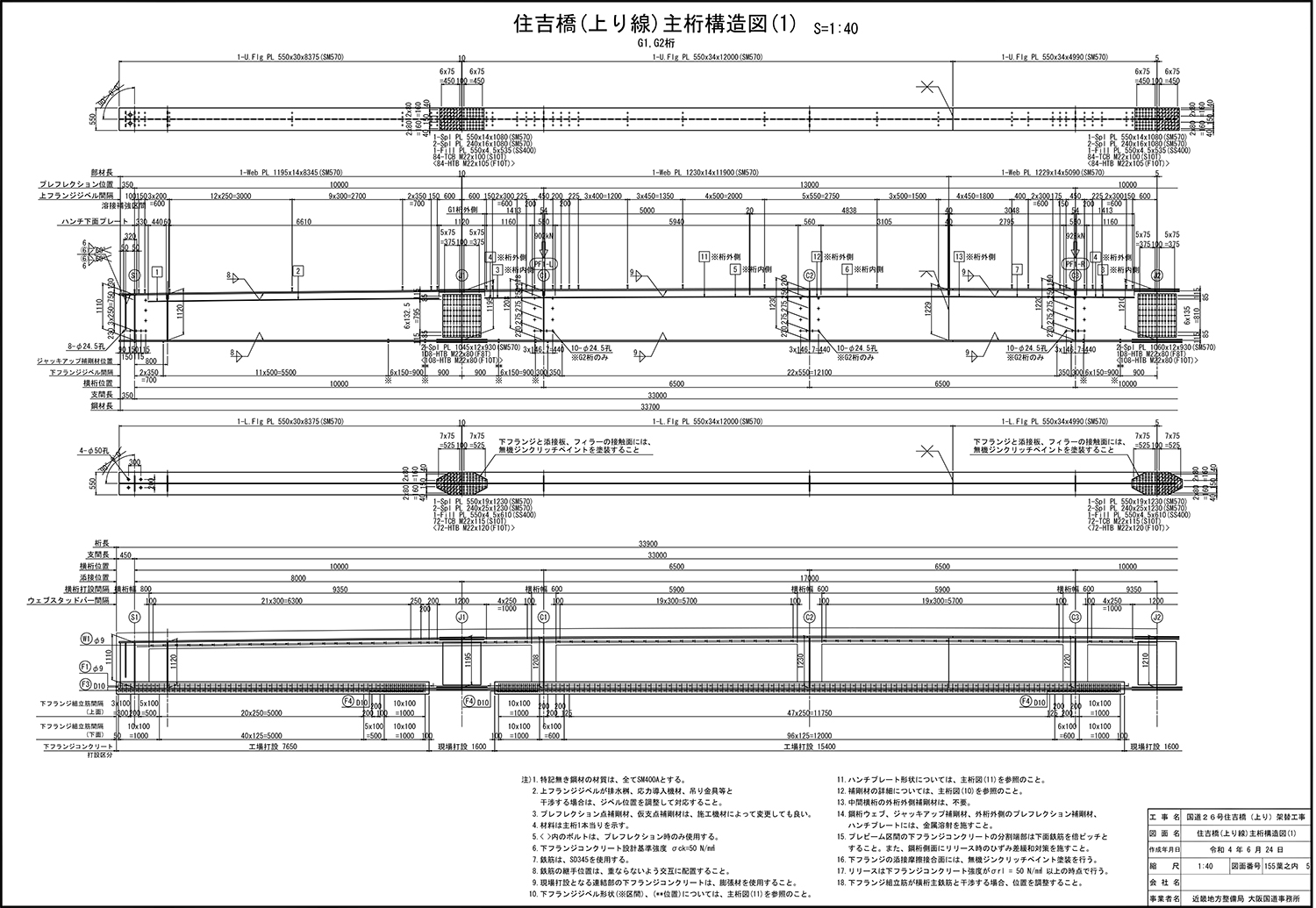

橋台高は現況の左右のアプローチ道路に擦り付けられるようほぼ同じ高さに配置した。一方で、現地のH.W.LはOP+3mとなっており、さらに南海トラフ地震時は河床が1m隆起することも予想され、その際は支承部まで浸水することも考えられる。さらに現況の左右両岸のアプローチの高さに橋台位置、高さは拘束されるため、橋台の高さを上げることができない。そのため、単純径間で飛ばすことができ、さらに桁高も絞ることができるプレビーム合成桁が採用された。

プレビーム桁構造図

さて、橋台の基礎は、地震時の挙動を考慮し、A1側に14本、A2側に8本の場所打ち杭基礎を採用した。地盤は「あまり良くない」(大阪国道事務所)ことから、杭長は実に最長で49mに達した。既設杭撤去時の状況を踏まえ、ここではケーシングを回転圧入しながら掘削する全旋回オールケーシング工法を採用した。課題になったのが杭施工による廃土処理である。当初案では現場で乾燥したうえで、運ぶ予定であったが、「そもそも仮置きヤードが確保できず、さらには臭いも強烈なため、現場にはとても置けない」(奥村組)。そのため、掘削土を産業廃棄物の建設汚泥(軟泥土)と処分し、含水比が高い泥土を運搬することができるベッセル車にて処分場に搬出した。余剰水だけは、ダンパーが水浸しになり。1回あたりの運ぶ量が減ってしまうため、余剰水を抜いてから積載して搬出した。

場所打ち杭基礎施工状況

杭を打ち終わった後は、フーチングさらに橋台の躯体を製作し、上部工の架設に入った。

プレビーム桁の施工にあたっての課題は桁製作のスケジュール合わせと現場地組および架設である。

「プレビーム桁は生ものであることに留意しなくてはいけない。工場で荷重をかけて圧縮力を導入されている形で現場搬入してくるわけであるが、この圧縮力は徐々に抜けていくため、床版を打設して上側を固め、添接部を固めて、プレストレスを固定するまでの時間が制限されている。桁を製作するのは10カ月前からであるので、打設時期もある程度の範囲で決めておかなければならない。しかし、今回のような架替え橋は、撤去もスムーズに運ぶとは限らないし、何より河川内で施工する護岸整備工について、施工方法および手順も不明瞭な点も多く、河川管理者と協議を重ねていく必要があったため、上部工着工の時期が読みづらかった。その際は桁の製作工程をずらしてもらう必要があるが、その辺の調整が非常に難しかった」(同)ということだ。

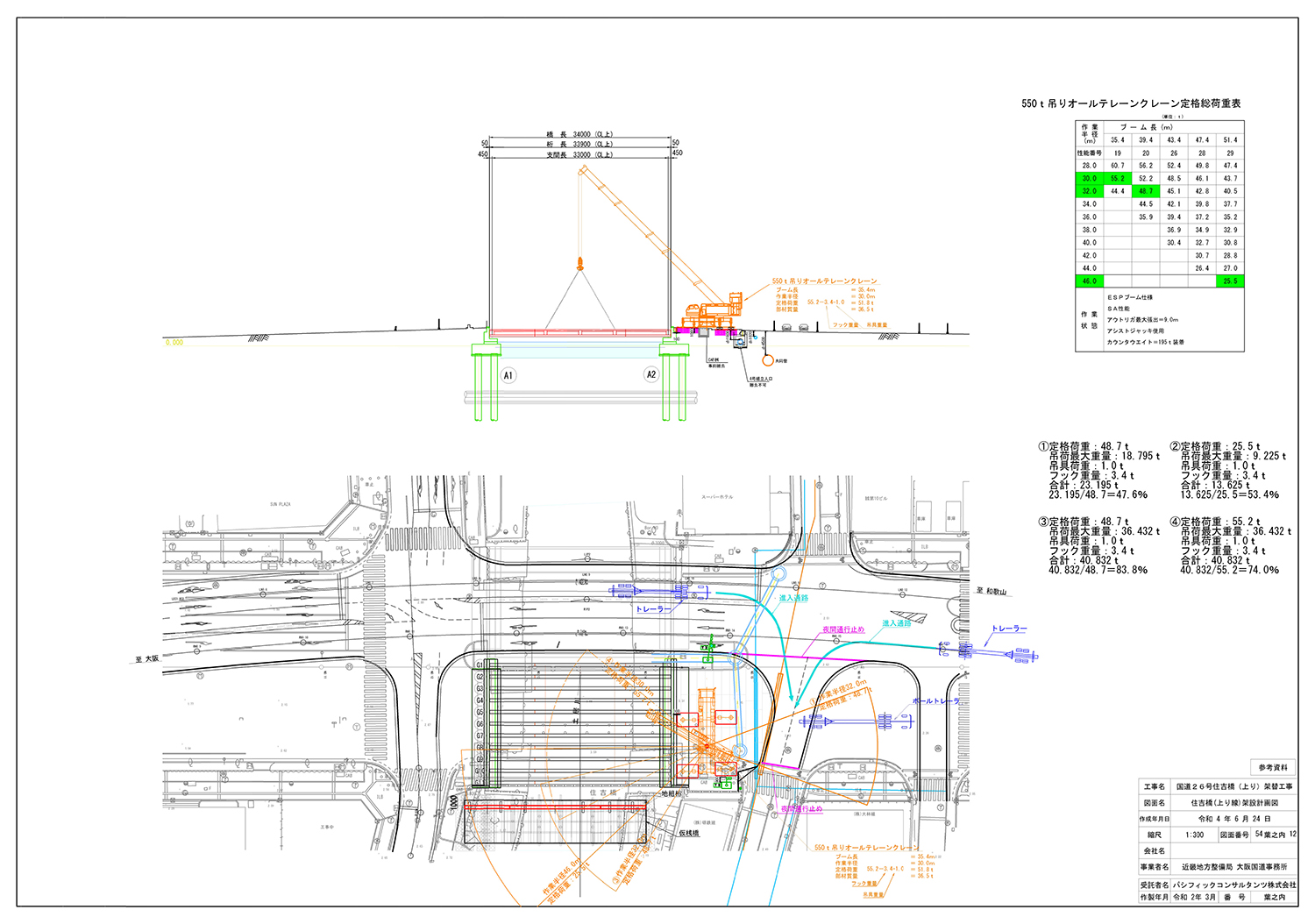

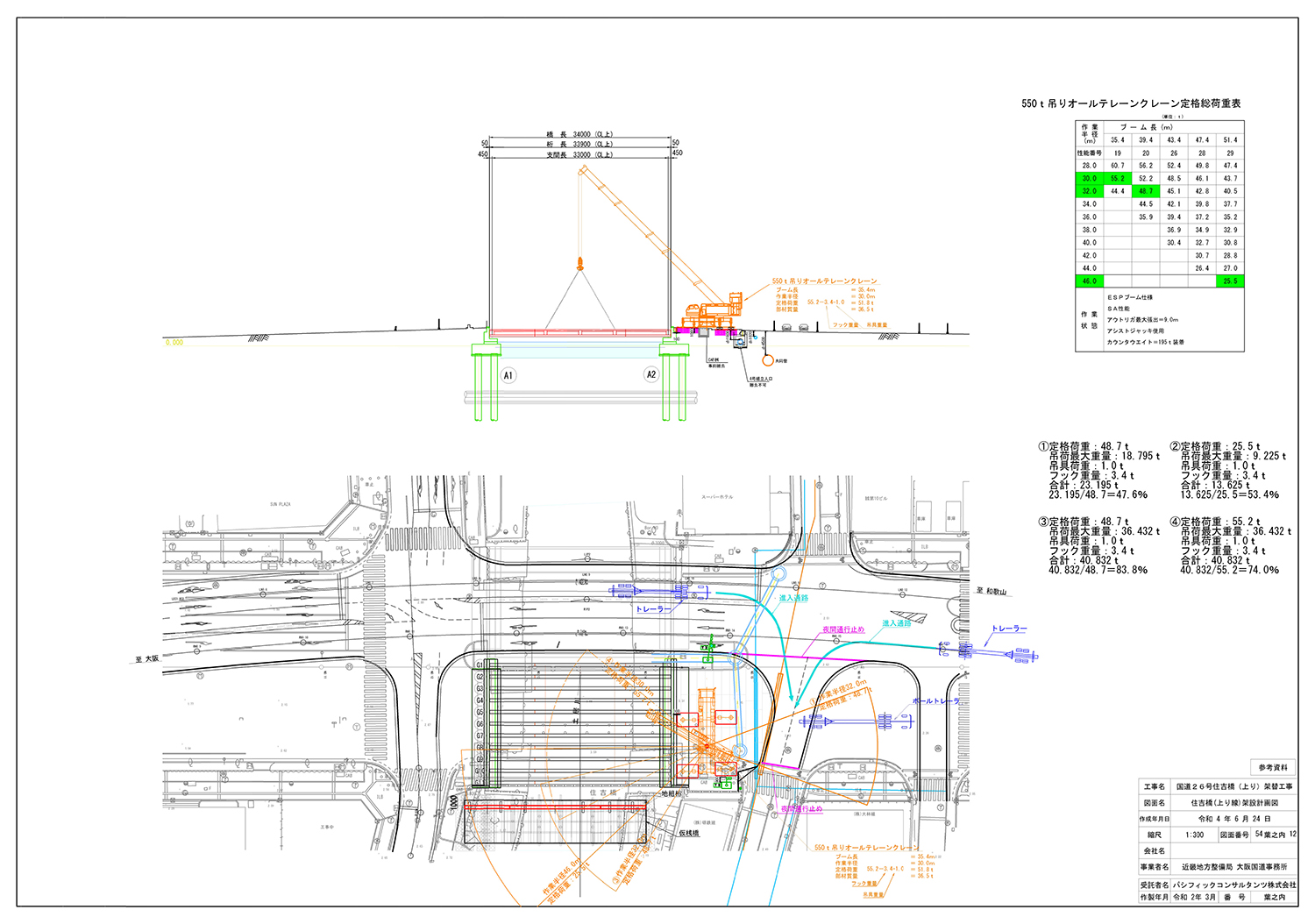

550tATC1台を配置し、地組から架設までを主桁1本あたり1夜間で施工

床版打設は猛暑を考慮し、朝早くから2班体制で実施

さらに現場では運ばれてくるプレビーム桁のブロックを、550t吊りATC1台をA2側に配置して、それを用いて地組し、架設する。その前準備として下流側に仮桟橋を構築した。地組から架設までは全て夜間架設で行わねばならない

仮桟橋

上部工施工時のクレーン配置図

その理由は、「主桁は1本に付き3ブロックに分けて運ばれてくるが、左右のブロックが8.5mなのに対し、中央ブロックは17mであり、夜間搬入以外難しかったことや、そもそもの施工が交通安全上、夜間しかできない状況」(同)であったためだ。そのため22時から堺市道を規制し、そこから桁を搬入、地組し、さらに架設までを主桁1本(桁重34t程度)に付き1夜間(~6時開放)ずつ施工した。

プレビーム桁の架設状況

桁が架かり終わった状況

主桁は11本あったため、架設には11夜間を要したが、大方が4時までに架設を終えるなどスムーズに施工することができた。

架設後は、床版と横桁部の型枠および配筋を行い、7月30日に床版コンクリート(版厚は最大300mm)の打設(800㎡強)を行った。当日は猛暑が予想されたため(しかも予想通り猛暑になった)、施工に際しては、打設時間を朝早くにして、打設時の温度上昇を抑えた、膨張剤を使用することでひび割れを抑制すると共に、養生材を多く散布することで、コンクリートの品質向上を図っている。打設もA1、A2両側にコンクリートポンプ車を1台ずつ配置し、両側に施工班を1班ずつ配置し中央から両側へ施工していくことで、床版間の継ぎ目をなくして品質を向上させると共に、施工時間の短縮に努めた。コンクリートミキサー車も打設直前までミキシングを続け、コンクリートのスランプを維持するように努めて施工した。

配筋状況(井手迫瑞樹撮影)

床版打設状況(井手迫瑞樹撮影)

施工時のバイブレーションの施工順序や管理方法はきちんと定めて施工し、隅角部の型枠と鉄筋の隙間が小さい箇所については、さらに詳しい確認を行い、床版コンクリートの品質確保に努めた。

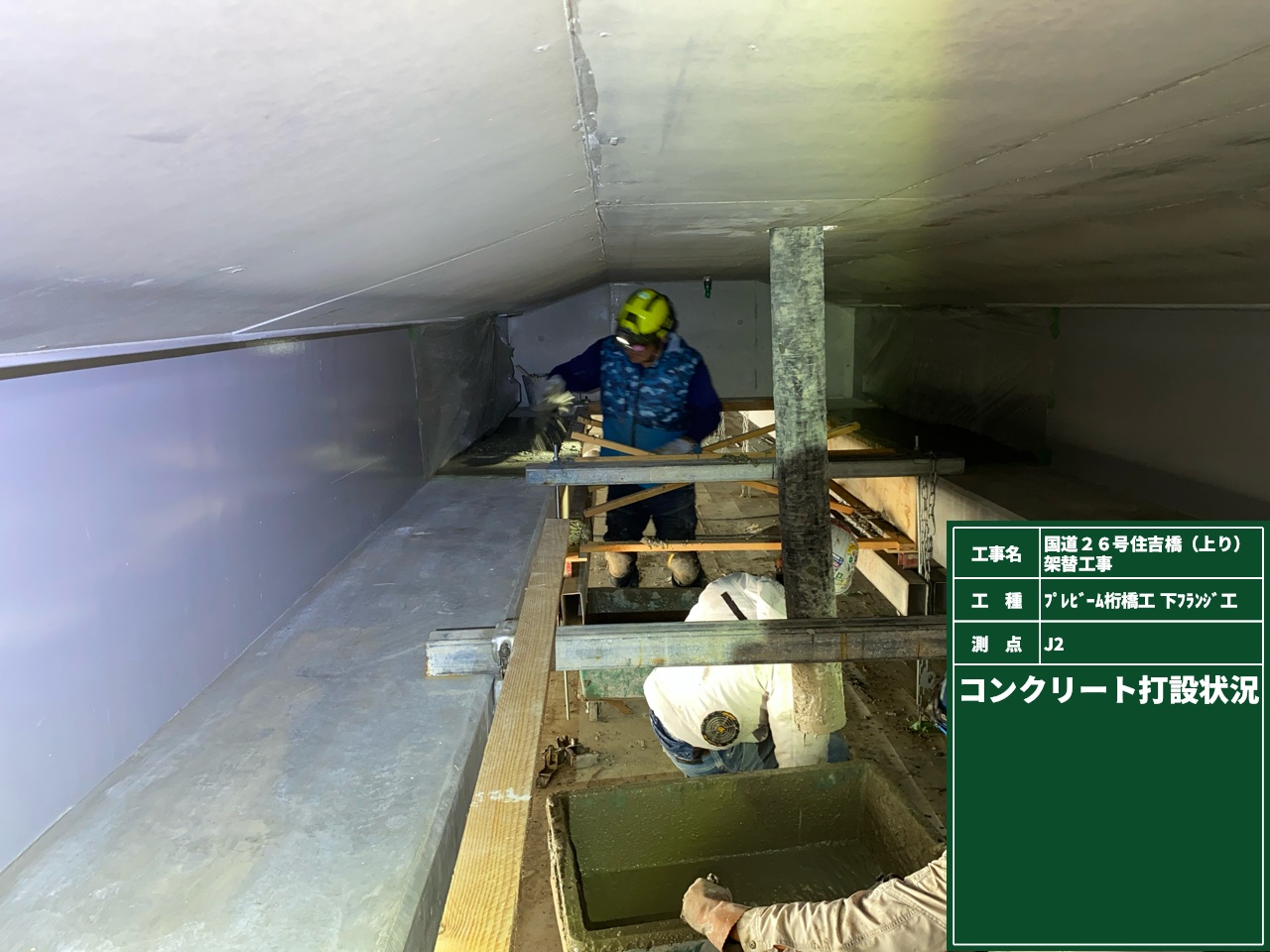

床版および地覆を打設し、死荷重を載せ終わった後は、添接部上面にプレロードをかけて、疑似的な緊張力を発生させた状態で、添接部下フランジにコンクリートを打設する。そうすることで添接部も一般部と同様のプレストレスを発生させて、全体にプレストレスを導入した。

添接部上面にプレロードをかけて、疑似的な緊張力を発生

添接部下フランジにコンクリートを打設

現場は汽水域 溶射+ふっ素 グレードの高い防食を採用

桁下の河川は浄化を目的として海水が流されているいわゆる汽水域となっている。そのため、プレビーム桁の鋼材露出部(ジョイント部以外)は全て金属溶射(Al・Mg)を採用したうえで、ふっ素樹脂中塗りおよび上塗りを施工するグレードの高い防食を採用している。床版については裸鉄筋であるが、下床版の被り厚を50mm以上確保することで、塩害や中性化対策としている。

プレビーム桁の鋼材露出部(ジョイント部以外)は全て金属溶射(Al・Mg)を採用(写真は下り線)

設計はパシフィックコンサルタンツ。

元請は下り線が竹中庭園(街路樹移植)、奈良建設(アプローチ道路整備)、大勝建設(橋梁撤去)、ハンシン建設(基礎及び下部工)、川田建設(上部工)、NIPPO(切り回し道路)。

今回取材した上り線は元請が奥村組。一次下請がサイガ(撤去時クレーン)、喜多重機興業(地組~架設時クレーン)、ハンシン建設(基礎工撤去、架替基礎工施工)、日本コンクリートカッティング工業、雲山組(上部工切断、撤去)、奥友建設(下部工)、川田建設(上部工製作・施工)、大有建設(舗装)。

橋梁の完成状況

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら