阪神高速道路14号松原線喜連瓜破高架橋の橋梁更新工事の軌跡

概要動画Overview Video

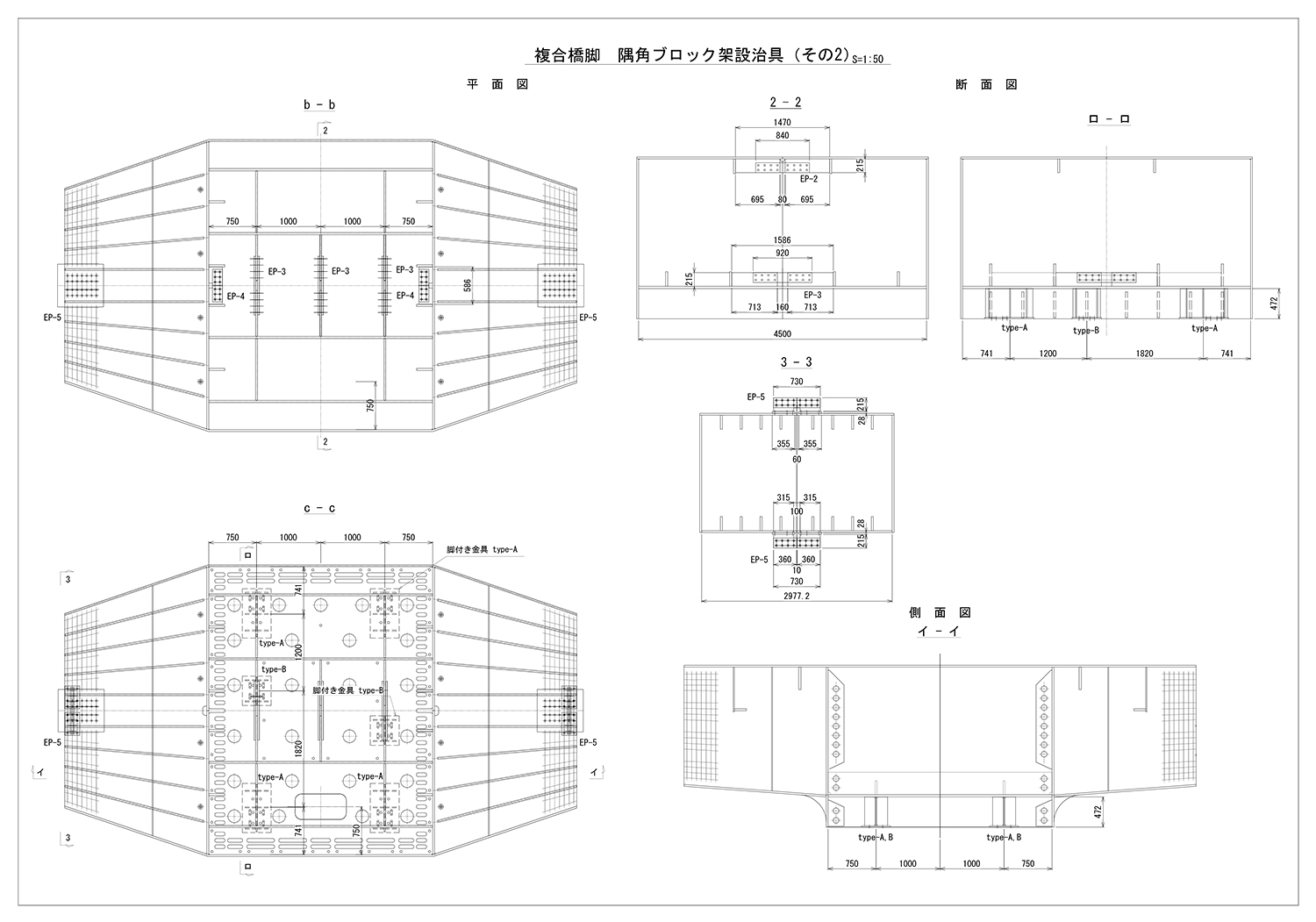

阪神高速道路が進めている14号松原線喜連瓜破高架橋の橋梁更新工事が昨年12月7日に完了し、同日午前5時から再び同線は供用を開始した。同橋梁更新事業は、大阪市平野区喜連西から瓜破西間に架かる橋長154mのPC3径間連続有ヒンジラーメン箱桁橋を鋼3径間連続4主鋼床版細幅箱桁橋に架け替えたものであり、既設PC橋は架設桁を架けて撤去し、柱頭部を改造したうえで、同長さの鋼3径間連続細幅箱桁に架け替えたものだ。その柱頭部の改良は非常な過密配筋であり、工夫を必要とした。鋼床版は取替用高性能鋼床版を用い、さらに床版上面の添接ボルトには皿型のトルシアボルトを採用している。さらには、桁下に吸音板と一体型の常設足場を設置し、桁外面塗装の合理的なグレードダウン、維持管理時の桁下交通影響の劇的な低下、さらには桁下騒音の抑制効果も図っている。都市高速の今後の架け替えのモデルとなる現場といえる。今回は上部工撤去後の柱頭部改造から上部工および舗装について、取材した内容をまとめた。(井手迫瑞樹)

複雑な柱頭部の改造 コストおよび疲労耐久性、下部工への影響低減を考慮して高性能鋼床版を採用

複雑な柱頭部の改造

1橋脚に付き232箇所という夥しい数の鉄筋を一つ一つネジ式継手で全て繋ぐ

架替え桁の準備工と構造

既設桁撤去後の架替えでまず行ったのは、柱頭部の改造である。切断した柱頭部の上面に鉄筋を継ぎ足した上で、上部に柱頭最上部と梁が一体化した鋼製梁を、550tクレーンを用いて吊り上げ、柱にはめ込むようにして設置する。その後、RC柱と鋼製梁の接続部に中流動コンクリートを流し込み一体化させる。そして4基の支承を両脚上に設置する。

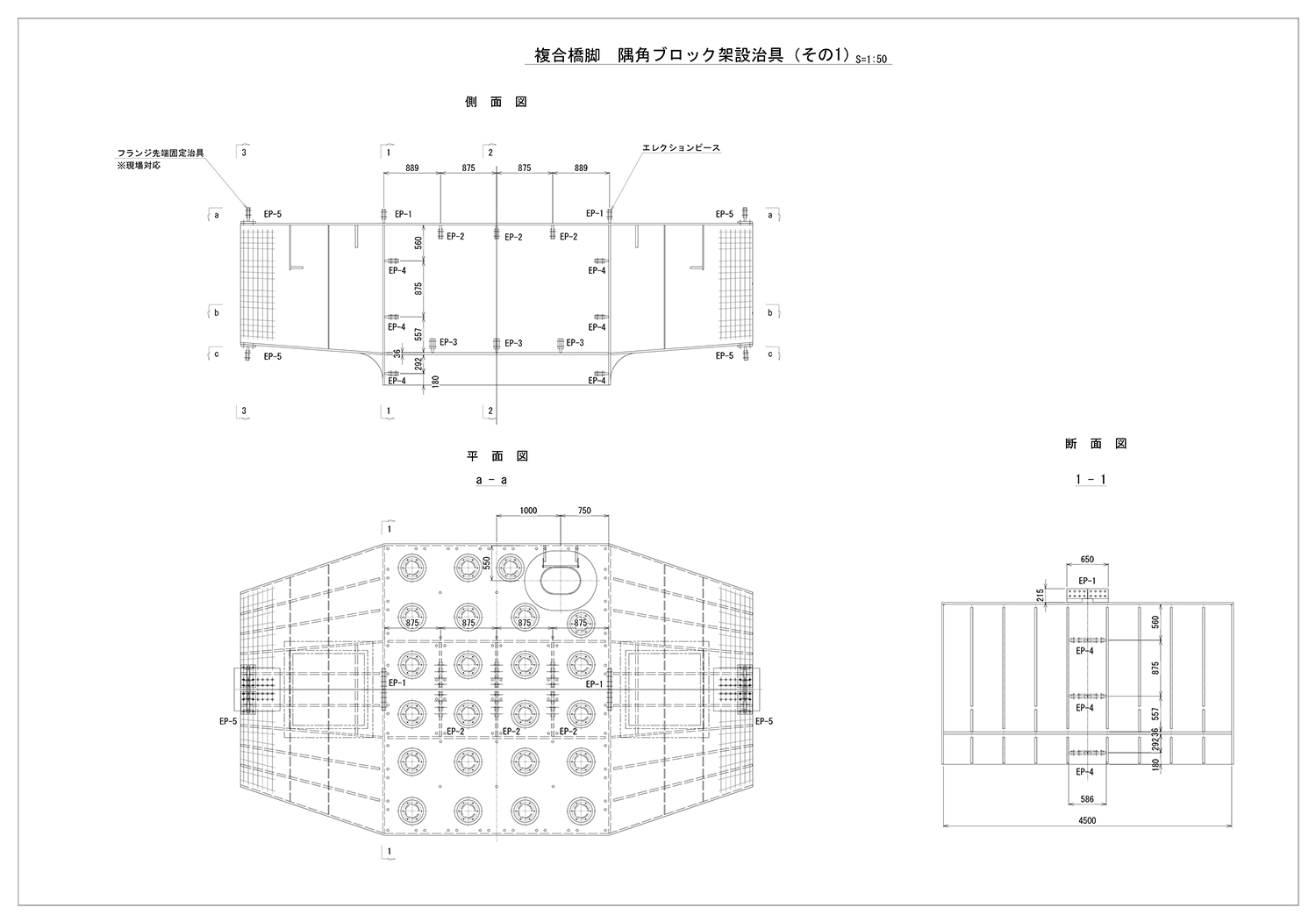

複合橋脚の架設治具および橋脚梁部の図面(阪神高速道路提供、以下注釈なきは同)

桁を載せる前の柱頭部の改造は、複雑である。まず既設コンクリートの柱頭部と新たな鋼製梁の位置をずらさずに固定するため、既設コンクリート側にアンカーボルトで受架台(写真)を設置する。鋼製梁の方にはそれに呼応する架台が下部についており、その架台同士を「縫い合わせるイメージ」(MMB)で、梁を仮固定した。仮固定後は、その状態で配筋を行っていくが、1橋脚に付き232箇所という夥しい数の鉄筋が存在する。これを一つ一つネジ式継手で全部つないでいかなくてはならない。さらにネジ式継手の中には、引き抜き耐力を確保するためグラウトを充填する必要があるが、これも全ての鉄筋で行っている。まず既設のコンクリート柱にアンカーボルトを用いて架台を設置する。その架台上に鋼製の梁を設置してボルトで固定する。単純だが大変な作業である。

梁部の架設状況① 運搬してきた自走多軸台車からクレーンで吊り上げる

梁部の架設状況② 柱部に近づけていく

.jpg)

梁部の架設状況③ 柱部に載せる

梁部の架設状況④ 設置した受架台の上に合わせていく

梁部の架設状況⑤ ネジ式継手の中には、引き抜き耐力を確保するためグラウトを充填

これらの作業を全部終えた後に鋼殻内にコンクリートを充填する。充填は隅角部までであり、梁部は打たない。高流動コンクリートと中流動コンクリートで2段打ちし、鋼・コンクリートの合成効果を確保した。

梁部の架設が完了した状況

コストおよび疲労耐久性、下部工への影響低減を考慮して高性能鋼床版を採用

主桁は鋼3径間連続細幅箱桁

さて、上部工である。

主桁は鋼3径間連続細幅箱桁を採用している。これは既設の下部工を流用する更新工事であるため、基礎や下部工への負担を極力抑えることを目的として、死荷重が最も小さくできる同形式を採用した。

次いで、床版形式の選定にあたっては、まず6案を比較検討した。従来の鋼床版、取替用高性能鋼床版、RC床版、合成床版、PC床版、UFC床版である。

それらを死荷重や下部工への反力などを試算して精査した結果、鋼床版、高性能鋼床版、UFC床版の3つを第二次検討案として残した。下部工へ影響する概算上部工反力は、鋼床版では23406kN、高性能鋼床版だと25,153kN、UFC床版は28,737KNとなった。その一方で長期的な耐久性はUFC床版が最も優れていた。コスト面での優位性は鋼床版⇒高性能鋼床版⇒UFC床版という順であった。それらを総合的に勘案した結果、重交通下における疲労耐久性および下部工への影響の点で最もバランスに優れた高性能鋼床版(取替高性能鋼床版)を採用した。

をボルトでつなぎ合わせ組み立てています.jpg)

高性能鋼床版を採用

取替用高性能鋼床版の採用は、阪神高速道路管内では今回が初

皿型のトルシアボルトを採用、従来より舗装厚を確保し、舗装耐久性を向上

取替用高性能鋼床版はNEXCO西日本の中国道・御堂筋橋で使われたものと同様の疲労耐久性が高い鋼床版である。三木千壽東京都市大学学長(当時)が中心となって開発したもので、鋼床版の縦リブ構造として平リブ(標準高は256mmと非常に高い)を用いたスリット全周溶接構造を採用し、鋼床版厚は16mmと厚くした。材質としてはデッキプレートにSM400、(ちなみに細幅箱桁はSM400とSM490Yを採用している)、ボルトはS10Tを採用している。スカラップを無くし、スリットをぐるっとリブの周りに設けて平リブを全周溶接することで、デッキプレートの局部変形やリブのねじりなどに伴う応力集中を抑制できる構造である。

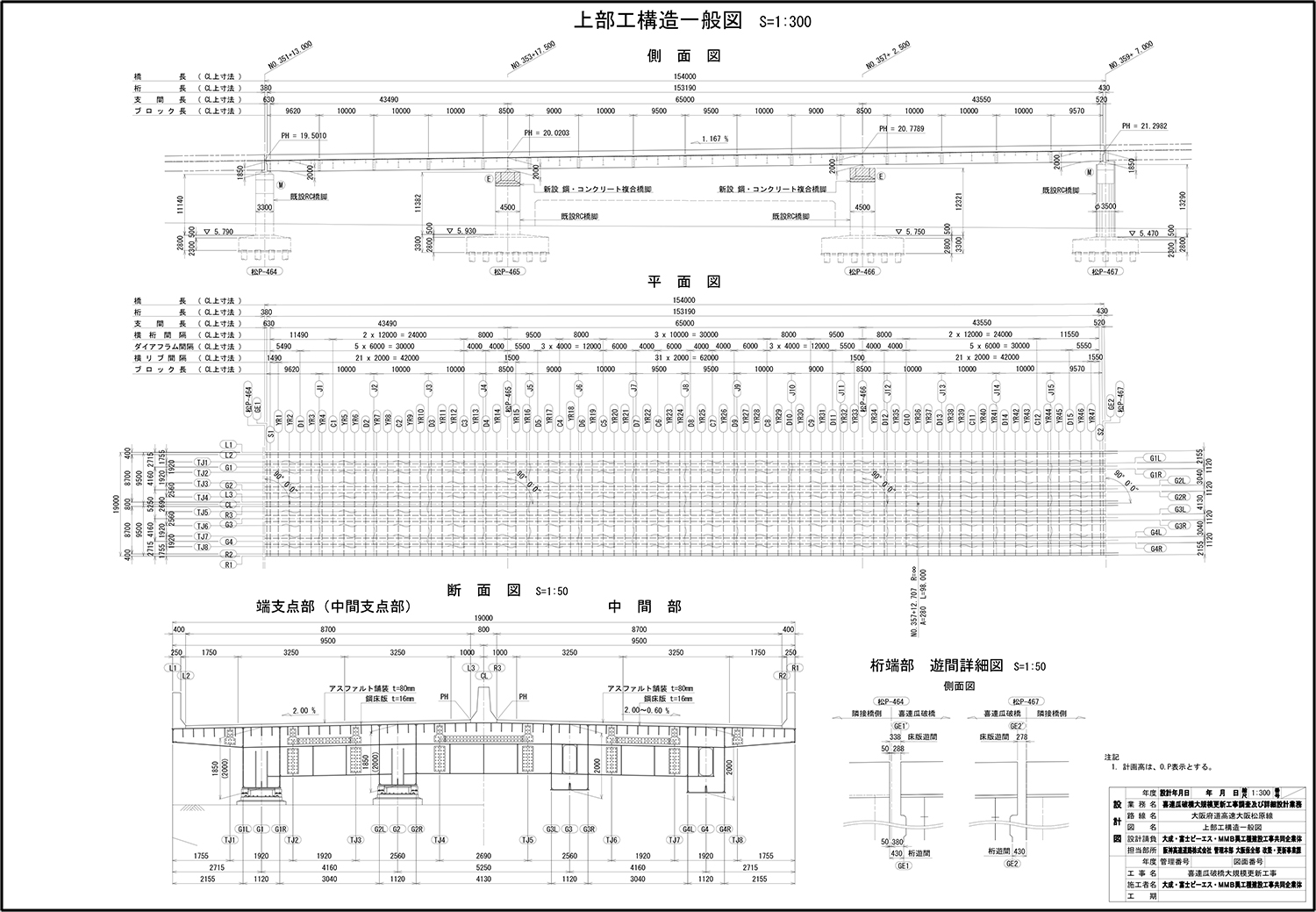

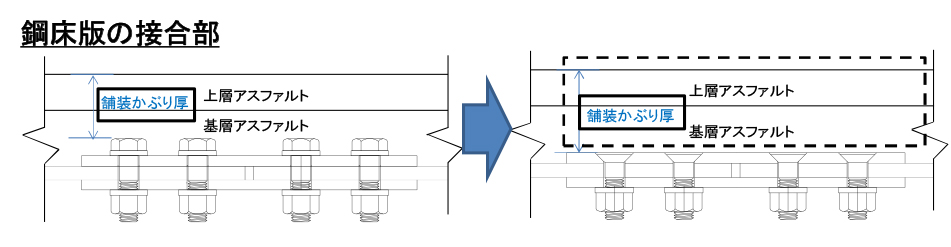

皿ボルト / 皿ボルト(左図)とトルシアボルト(右図)の違い

鋼床版デッキプレートの舗装厚が劇的に変わる / 現状のボルト部の舗装厚

従来の鋼床版は縦・横リブ交差部のスカラップから、疲労亀裂が発生していた。「局部応力が高くなり、疲労の原因となる応力振幅が高く出るため」(MMB)だ。その交差部を溶接し剛性を上げて、応力振幅を下げることで、重交通であっても、疲労しにくい床版にしている。但し、場合によっては、それでも疲労耐久性が足りないケースもありうるため、適宜解析等を行った。また、阪神高速の有する交通情報から、ターゲットとする溶接部の疲労損傷の検討を行い、現状の床版構造や溶接の詳細などで問題なくリブ高などのサイズアップをしなくても良いという事まで確認したという事だ。取替用高性能鋼床版の採用は、阪神高速道路管内では今回が初である。

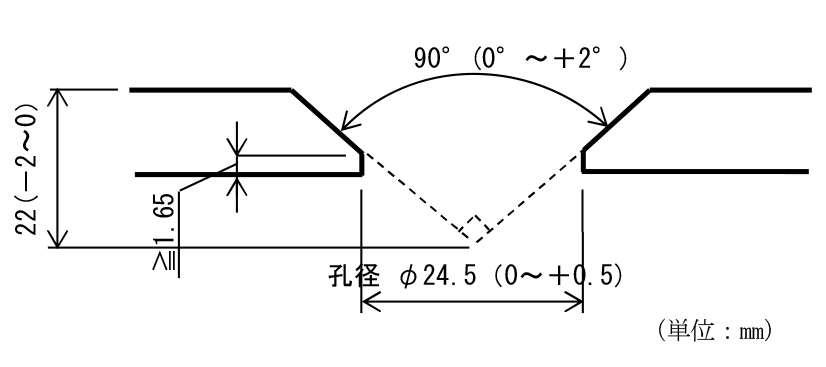

床版上面の添接部のボルトも工夫している。皿型のトルシアボルトを採用し、ボルトによる凹凸を解消することで、従来より舗装厚を確保し、舗装耐久性を向上させる構造としている。通常のボルトであれば添接板から上面にポルトの頭が突出し(14mm程度)、その分舗装橋が薄くなってしまう。皿ボルトは添接板の上面から0~2mmの高さで用いることができるため基層の舗装に相当良い影響を与える。実際は添接板が10mmあってその上に14mmの頭がのってくる高さになるため、添接部のボルト突出部は通常であれば基層厚が16mmしか取れないが、皿ボルトは添接板の10mmしか舗装厚を減らさずに済む。さらには舗装の切削時もボルトの突出部がないため、バックホウを引っ掛けにくくなる。

一方で「ボルト孔の加工が大変」(MMB)という改良点もある。添接板を皿ボルト用にザグリ(皿ボルトの頭が下がるような加工)をしなくてはいけないためだ。

ボルト孔の加工状況

阪神高速では、長期的に舗装への影響がどのようになるかモニタリングを行うことを検討している。

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら