兵庫県 城崎大橋架替え上部工が終盤を迎える

概要動画Overview Video

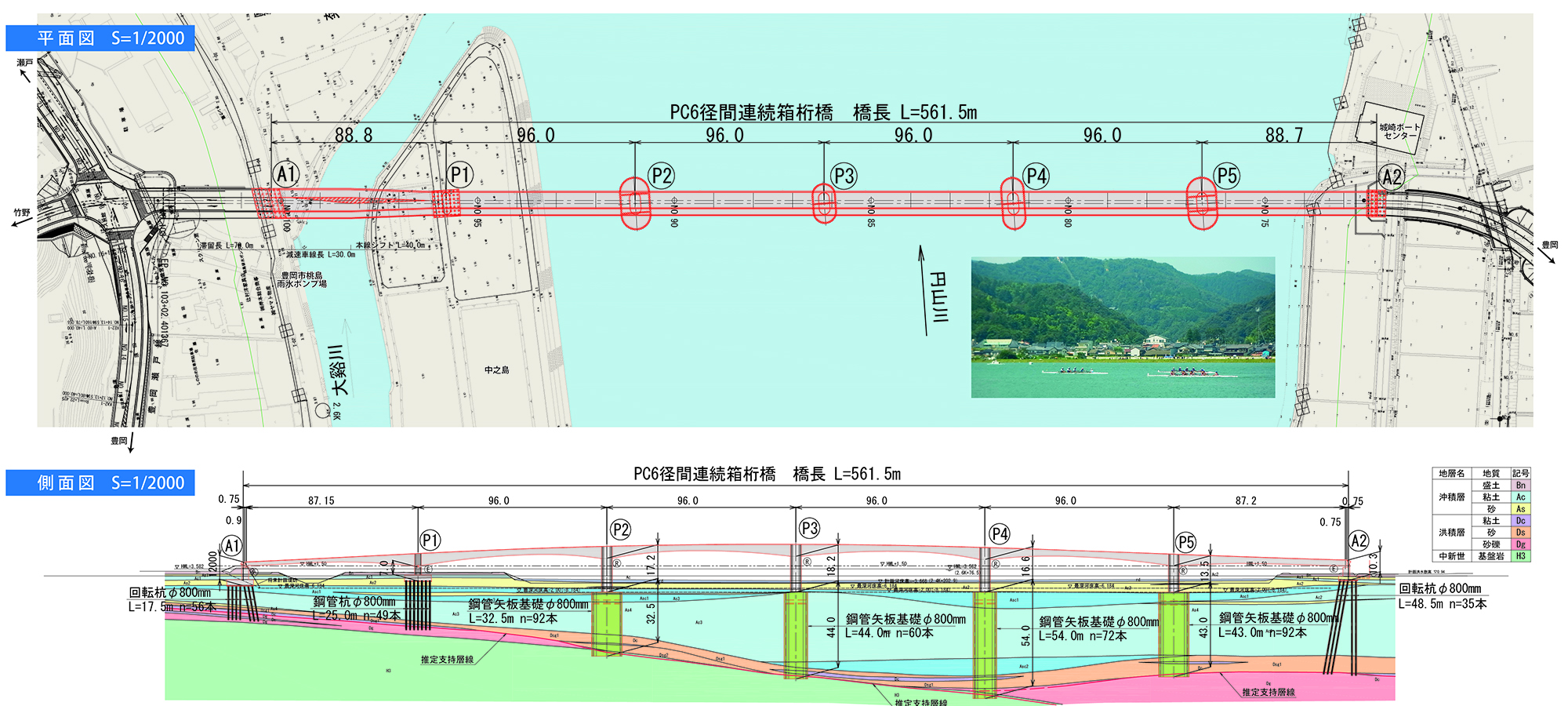

兵庫県が進めていた城崎大橋の架替え事業(橋長561.5m、PC6径間連続箱桁橋)が終盤を迎えつつある。下部工は既に完了し、上部工もP1、P3、P5は既に張出し施工とA1-P1、P5-A2間の側径間も繋がっている。現在はP2(8BL/10BL)とP4(8BL/11BL)の張出し施工が終盤を迎えている。2024年7月中の上部工全体の閉合を目指し、工事を進めている現場を取材した。(井手迫瑞樹)

圧送距離を短くするため建設済みの橋桁を用いて生コン車で近づく

現場打の張出し施工を採用

圧送距離を短くするため建設済みの橋桁を用いて生コン車で近づく

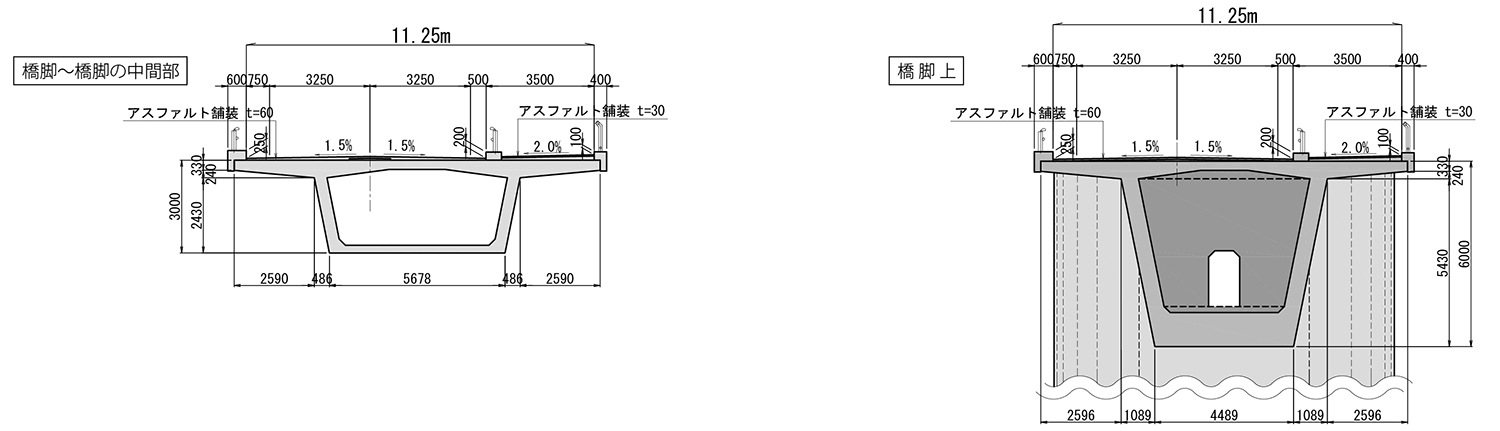

同橋は、河川のみを跨ぐ県管理橋梁では県内最長を誇る。上部工の径間長はA1~P1から順に88.8m+4@96m+88.7mと、径間長をバランスよく配置している。径間長が長いことから(床版厚も含む)桁高は中間部でも3m、支点上では6mに達する。その上部工は、移動作業車を使った現場打ちの張出し施工を行う。プレキャストセグメントを使用することも考えたが、製作ヤードを設けることが必要なことや、下部工と同様、起重機船は上下流の橋を潜れず、水上クレーンを設置するのは大変な作業が想定されることから、現場打ちを選択したものだ。

平面図および側面図

桁断面図

2024年4月上旬の施工状況(井手迫瑞樹撮影)

2023年秋、同夏撮影(JV提供、以下注釈なきは同)

次に使用するコンクリートの性状と圧送である。基本的にコンクリートは、スランプフロー50~60cmの普通および早強コンクリートを採用している(普通コンクリートは柱頭部、早強コンクリートは張出し部に用いる)。問題は圧送距離で、両岸からの距離はP1、P2、P4、P5はいずれも150m以下である。但しP2、P4は下部工の施工順から張出し施工順が最後になる。また、出水期の施工を計画している。そのため、当初発注時には台船上に配管を設置する圧送設備ではなく、架設桁を完成済みの両側径間に載せて渡すことで、台船からコンクリートを送ることなしに橋面で全て施工できるように計画していた。

しかし、「架設桁では、2tぐらいの重さしか運べず、効率性が合わない。また下が全面的に使えない状態であれば、架設桁にも蓋然性があるが、非出水期を回避するだけでは難しく、端部の荷載せ、荷降ろしも設計では詳細を想定されておらず、実施は技術的に無理でないが複雑」(川田建設・日本ピーエス・日本高圧コンクリートJV)であったため、P2、P4についてはできている橋桁を利用して、先端まで生コン車でコンクリートを運び、圧送距離を短くする手法を採っている。

先端まで生コン車でコンクリートを運び、圧送距離を短くした

P3 P1近傍に圧送の起点を設け、圧送距離を半分に

柱頭部のブラケットの垂直材を短くして水の影響をうけなくする

一方、P3の張出し施工は出水期に行った。A1からP1の仮設道路が設置できないため、A2側から台船で送るか、台船伝いに配管して250mの距離を圧送するしかなかった。しかし、「夏場での250mの圧送は非常に難しいし、この圧送距離でスランプフロー50cmでは打設できないと判断した。そのためP3柱頭部および張出し1BLは仮設道路を使用して、P1近傍から150mの配管圧送を行い打設したが、張出し施工2BL以降は、土運船によるコンクリートバケット運搬を行い打設することで通年施工を可能とするなど課題を解決した」(同JV)。

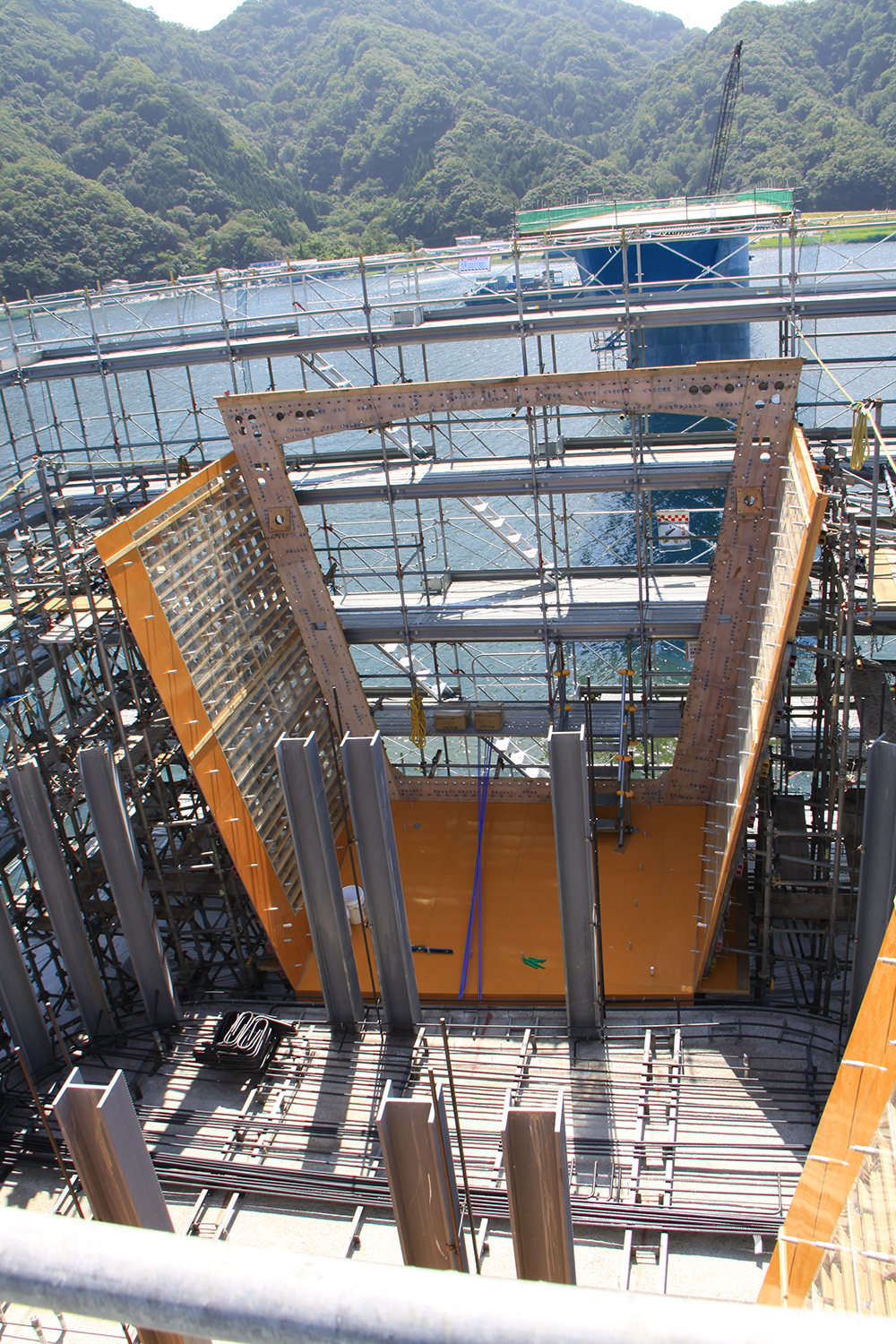

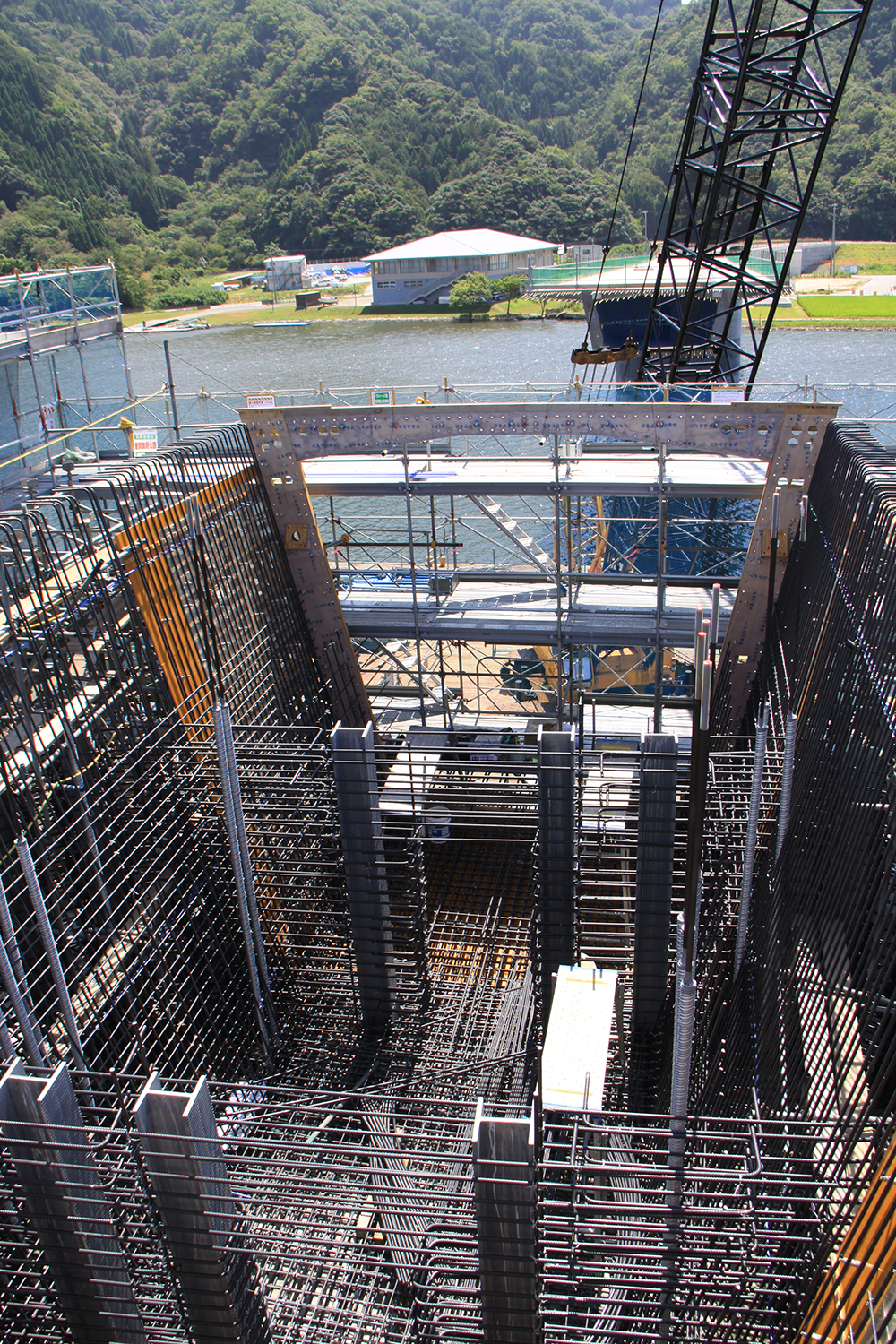

脚頭部の型枠工および鉄筋工

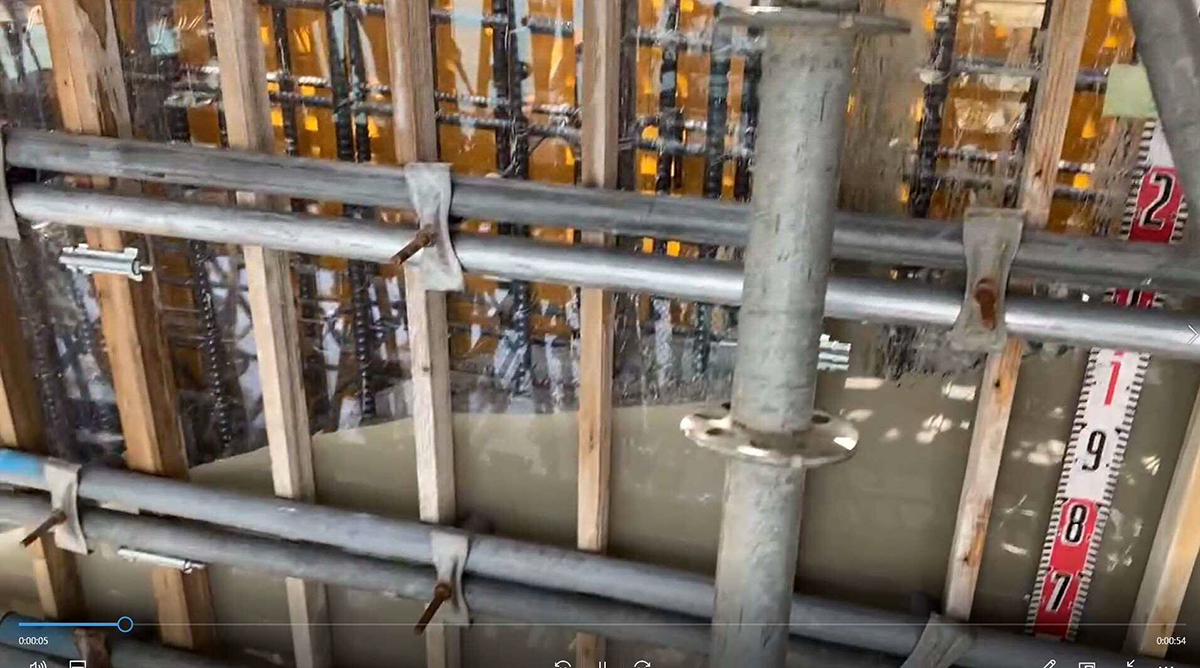

配筋作業で特に過密になるのは各柱頭部である。そのためヘッドバー(VSLジャパン)を用いて過密状態を緩和するよう配慮した。また柱頭部の打設高さは約6mに及ぶが、打設は3回に分けて(2.70m,2.43m,0.87m)施工した。1回あたりの打設レイヤーは50cmとした。レイヤーごとに上側から棒バイブで1挿入口あたり8~15秒バイビングしてコンクリートの品質を確保すると共に、側面の型枠は内部が見える透明型枠を用いることで施工性と品質確保を図っている。

透明型枠を用いることで施工性と品質確保を図った

マスコン対策としては、温度測定とパイプクーリングを採用している。事前にFEM解析し、ひび割れ指数1.0を目安にして必要な個所に補強鉄筋を配置する。また非出水期であっても突発的な洪水などに対応するため、柱頭部の施工においては柱頭部打設用のブラケットの垂直材が、河川のH.W.L.の範囲内に入るおそれがあるため、垂直材を短くして、水の影響を受けないよう配慮した。

垂直材を短くして、水の影響を受けないよう配慮

PC桁の張出し施工に用いる移動作業車は、拡幅部分を有するP1で大型移動作業車(350t・m)を2基、P2~P5で中型移動作業車(200t・m)を2基ずつ計8基使用している。張出しブロック長は、橋脚近傍で最短2.5m~中間部で最大4.5mに達する。施工に際してはコンクリート打設時に高アルカリ水が出てしまうため、移動作業車内部で受けて循環させ、河川に流さないようにする計画としている。

PC桁の張出し施工に用いる移動作業車

防食面では、上部工の塩害対策として、かぶりを厚く(通常の35mm→70mmと倍に)した。さらに打設後はうるおんマットを用いて28日程度湿潤養生を施し、養生シートを貼るのが難しい側面部についてはクラックセイバー(ひび割れ低減剤)を塗布して養生している。また、PC鋼線はエポキシ樹脂被覆PCケーブル(高強度(通常ケーブルの1.2倍の強度)、神鋼鋼線工業)を採用しており、鉄筋は基本裸鉄筋だが、施工後、比較的長い期間露出する部分にはエポキシ樹脂塗装鉄筋(明希『エポザク』)を採用した。また、桁端部については、エポキシ樹脂系防水塗装(レジガード)を施工する予定だ。

台船足場と移動作業車設置前の柱頭部

同遠景

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら