兵庫県 城崎大橋架替え上部工が終盤を迎える

桁が全部繋がってからジャッキダウンを行う

閉合直前の水平反力調整工とジャッキダウン

P2~P5の構造をラーメン化する

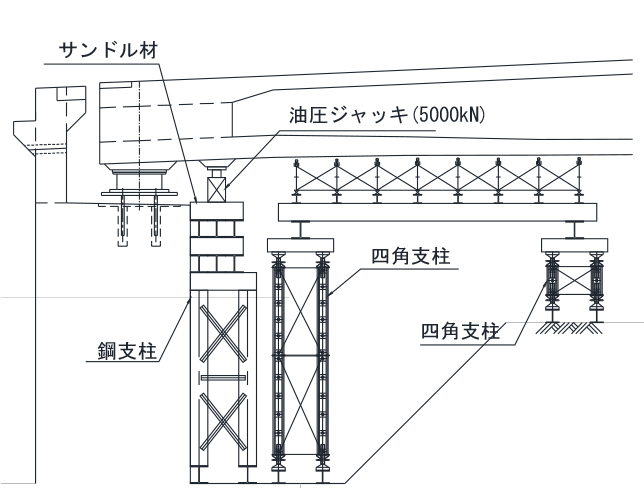

さて、同橋は中央径間閉合前に、全体の水平反力を調整するため、ジャッキで桁を左右に少し動かしてから閉合する。また、支承は少し上げた状態で架設を進めており、桁が全部繋がってからジャッキダウンを行う予定である。

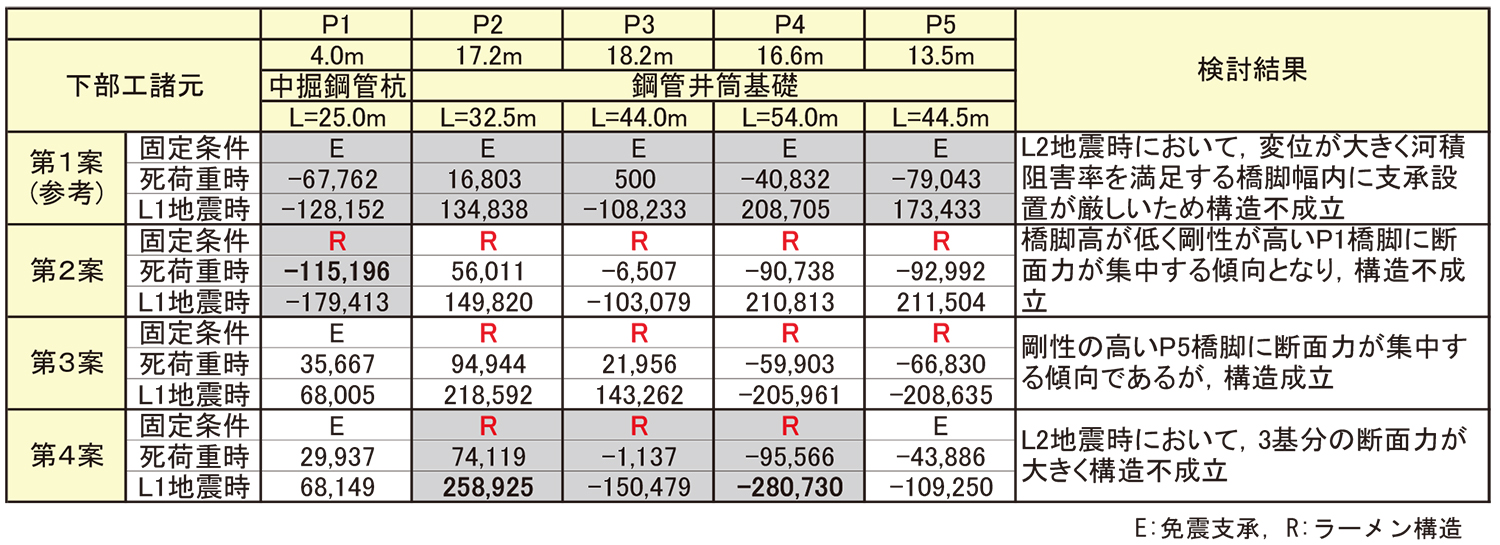

橋脚の固定条件と断面力の比較(八千代エンジニヤリング提供)

同橋はA1、P1、A2の3下部工が支承構造(ビービーエム製)であり、その他はラーメン構造である。河川上の維持管理の観点から全橋脚をラーメン化したかったが、橋脚高さは10~15mと低く一般的には難しい構造物バランスである。しかし、同地は扇状地の軟弱地盤であり、地盤バネが小さいことを考慮してラーメン化の比較設計がなされた。

その結果、河積阻害率や支承の大きさなどの制約条件から構造が成立するのはP2~P5をラーメン構造にする案が有効であると判断された。ただし、予備設計から詳細設計に至るまでの変更で、塩害対策としての鉄筋被り厚が倍になり、歩道幅員が全体的に1m広がるなどした結果、死荷重は予備設計時と比較して1.2倍程度に増加した。一方で河積阻害率から現在以上に下部工を大きくすることは出来ない。さらにA1橋台端部の幅員は交差点部に位置しているため最大3m広がる平面線形となり、上部工への応力が過大となる懸念もあった。加えてA1~P1間の桁はA1側に向かって道路縦断線形と河川高水位の余裕高確保から桁高を絞らざるを得ない。そのため、「A1端部ではPC鋼材の定着スペースの確保が難しい」(詳細設計の八千代エンジニアリング(株))状況となった。

そこで、用いたのがジャッキダウン工法により桁に発生する正曲げの改善を図り、閉合に用いるケーブルを軽減する手法だ。また、事前に応力状態を改善して、PC鋼材本数を減らし、死荷重軽減を図るべく、斜ウェブ構造、50N/mm2の高強度コンクリートを採用し、死荷重の5%低減を図っている。

こうした対策を行ってなお、橋脚に作用する断面力は大きく、さらなる応力改善を図らなくてはP2~P5間のラーメン構造が成立しない。下部工に作用する『初期断面力+地震時慣性力』の断面力が大きく、基礎工が構造不成立となるためだ。そのために初期断面力を打ち消すべく施工するのが水平反力調整工である。

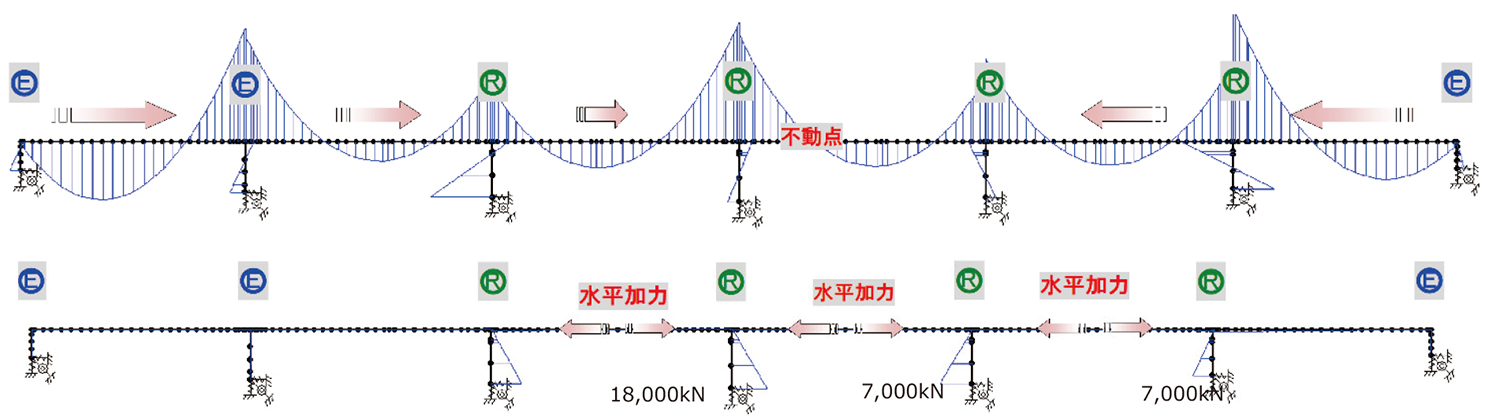

水平反力調整工の概要図(同)

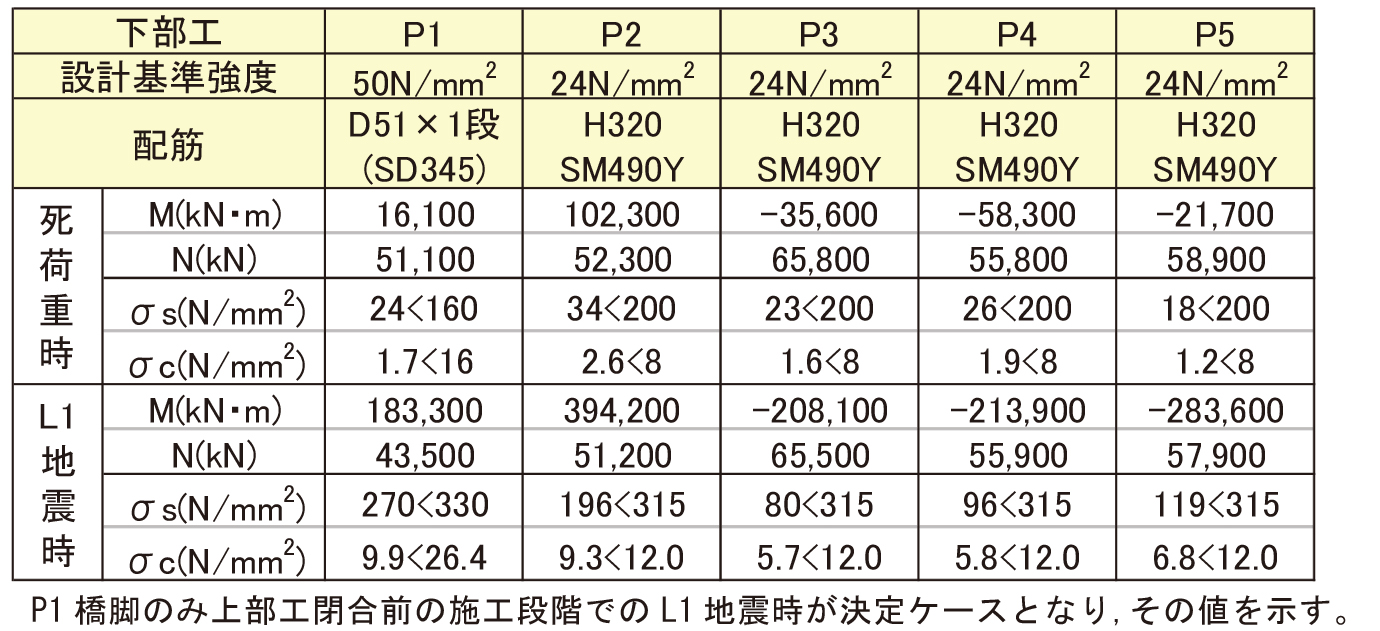

水平波力調整工による最終下部工応力(同)

閉合前のウェブに水平ジャッキを設置し、既往最大実績を超えない範囲で、P2~P3、P3~P4、P4~P5間でそれぞれ18,000kN、7,000kN、7,000kNの水平力を加圧し、下部工にかかる曲げモーメントの低減を図ることにした。

その結果、P1以外でラーメン構造を成立させることが出来ると判断され、耐震性、耐久性に優れた施工中の橋梁を建設できることが確認された。

ジャッキダウン工法要領図(同)

暑さ対策にも配慮、上等な梅干を用意

旧橋撤去にはパワーチャッキング工法を採用予定

暑さ対策

「8月上旬の夏真っ盛りには、気温は40℃近くに達していた」(同JV)という。そこで行う配筋作業、コンクリート打設作業においては、暑中コンクリート対策もさることながら、作業者の体調こそ配慮しなくてはならない。そのため、こまめな水や塩分の補給、休憩の取得にはとりわけ目を配っていた。「水や塩分補給をJV側で提供することはもちろんですが、結構塩飴は不評で、その代わりに少し上等な梅干を用意した結果、みんな食べてもらえるようになりました。様々な手を使って、現場作業者の熱中症対策に気を付けることが夏場施工の課題だと認識しています」(同JV)と話していた。

環境面にも配慮

国の特別天然記念物であるコウノトリへの対策として、架け替え橋完成後の排水処理として円山川の水質汚濁を防ぐため、油水分離桝を経て排水する構造などを用いる予定である。また、現橋撤去工事を行う際には作業時間を徐々に増やし、コウノトリを慣れさせる手法の採用や低騒音・低振動型機械を使用する予定である。

同JVは閉合後、地覆までの施工を行う予定で、アルミ高欄工は発注済み、舗装や照明などの付属工は、今後発注する予定だ。また、右岸側のアプローチ道路(延長1,220m)は一部供用済みであり年内完成予定、左岸側のアプローチ道路(同430m)は令和7年春の供用を目指している。

旧橋撤去

旧橋の撤去は令和7年度から行う。今後発注を進める。施工着手は「新橋の供用が完了し、水道や通信などインフラ設備の移設が完了後の令和7年10月以降の本格化を目指す」(兵庫県)。まず旧橋の添架物を撤去したのち、その後に台船を用いて床版や桁を中央から両岸に開く形で撤去していく。下部工は基本的にパイルベント橋脚であり、杭の撤去にはパワーチャッキング工法を採用して工事を進める予定だ。

現城崎大橋

すれ違いは困難だ

設計は予備、詳細とも八千代エンジニヤリング(株)。上部工(地覆工まで)は川田建設・日本ピーエス・日本高圧コンクリートJV。下請はP1,P3,P5及びA1,A2側径間は(株)上山(うえやま)、匠建(しょうけん)工業(株)、P2,P4は匠建工業(株)。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら