インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

⑤持続可能な戦略で未来を拓く,レジリエントな橋梁 ‐ 次世代橋梁管理の理想像,橋は未来を拓く‐

⑤.橋梁メンテナンスの国際化

近年、社会インフラの高齢化とメンテナンスの重要性が世界的に認識されるようになり、橋梁メンテナンスにおいても国際的な取り組みや基準の整備が進んでいる。海外では、橋梁の損傷、劣化、そして高齢化に起因する事故の多発を契機に、維持管理体制の見直しとともに、国際標準に準拠した橋梁マネジメントの導入が加速している。

橋梁メンテナンスの国際化を語る上でまず挙げられるのが、ISO 55000シリーズに代表されるアセットマネジメントの国際標準である。ISO 55000は、公共インフラを含む様々な資産のライフサイクル全体を通じた管理に関する基本的な考え方を示したものであり、橋梁の計画的かつ戦略的なメンテナンスにおいて非常に有効な枠組みとなる。先に示すISO標準は、橋梁に関する点検、診断、修繕、更新や廃棄といった一連のプロセスを体系化し、合理的かつ持続可能なメンテナンスを実現するための指針となる。

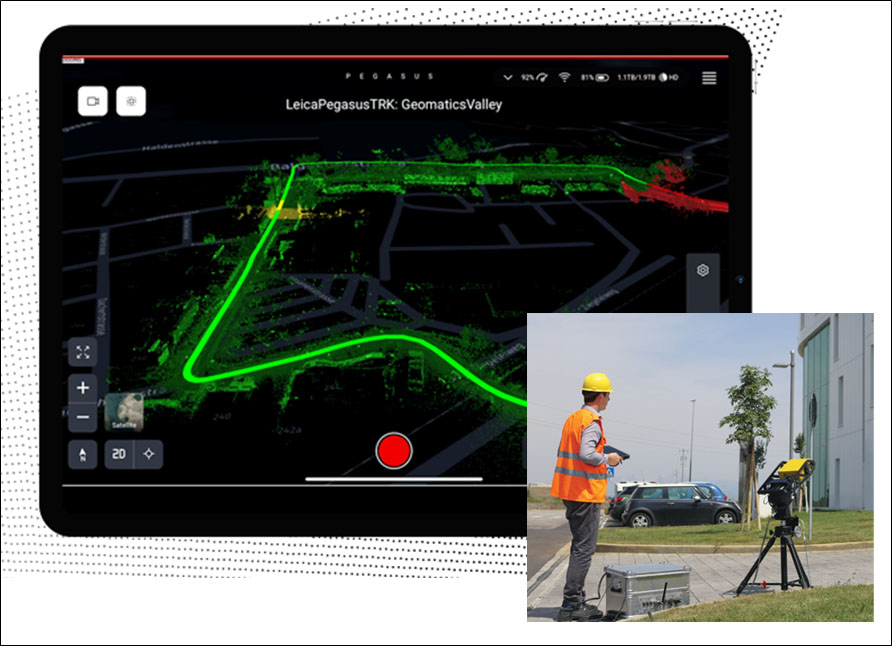

アメリカにおいては、連邦政府の主導の下、「National Bridge Inspection Standards(NBIS)」が制定され、全ての橋梁に対して定期的な点検と健全度評価が義務付けられている。また、AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials:米国州高速道路輸送協会)は、橋梁の設計、点検や補修に関する詳細な技術基準を策定しており、その中にはライフサイクルコスト(LCC)やパフォーマンスベースのアセットマネジメントの導入が明確に位置づけられている。ヨーロッパにおいても、欧州規格である「Eurocode」に基づく構造設計とともに、各国が独自に詳細な橋梁点検マニュアルやデジタル管理手法を導入している。特にドイツ、スウェーデン、オランダなどは、構造ヘルスモニタリング(SHM:Structural Health Monitoring)を構築し、振動や応力、歪みなどをリアルタイムで察知し、センサー等によって集めたデータを基にヘルスモニタリングを進め、種々な関連情報をデータベース化し、診断や予測に用いている。具体的には、ドイツの場合は、Hexagon社の構造物健全性モニタリングソリューション(図-9参照)を活用して、構造物の安全性と信頼性を確保している。併せて、診断結果の可視化技術を積極的に活用しメンテナンスの高度化を推進している。

図-9 モニタリングハードウェア: Hexagon

これに対し、我が国においても2014年以降、5年ごとの定期点検の義務化や健全度区分の導入など、制度的な整備が進められてきた。しかしながら、点検の精度にばらつきがあったり、地方自治体間で技術力や利用できる資源に格差があったりするなど、国際的な水準との間にはまだ課題が残されている。

近年では、ISO 55000をベースとしたアセットマネジメント導入の取り組みが、国土交通省や地方自治体、さらにはNEXCO等主導の広域連携によって進められている。さらに、橋梁メンテナンスの国際化には、国際的な技術交流や共同研究の推進も不可欠である。日本の優れた技術や長年の経験から得られた知見を国際会議やワークショップで積極的に発信すると同時に、他国の先進的な取り組みを積極的に学び、導入することで、グローバルな課題に対して柔軟かつ効果的に対応できる体制を構築する必要がある。

総じて、橋梁メンテナンスの国際化は、単に海外の技術を模倣するのではなく、国際標準に則ったマネジメント手法を通じて、わが国固有の課題にも適用可能な維持管理モデルを構築し、橋梁の安全性と持続可能性を世界的な視点から確保するものである。今後は、制度、技術、そして組織運営の三位一体による国際協調の強化が求められる。

⑥.橋梁のメンテナンス・修繕・更新および廃棄の計画策定

橋梁の適切な機能を長期にわたり維持するためには、単に点検や健全度診断を行うだけでは不十分であり、メンテナンス、修繕、更新、そして場合によっては廃棄といった、橋梁のライフサイクル全体を見据えた計画的な対応が不可欠である。これらの施策を戦略的かつ効率的に進めるには、限られた予算や人的資源の中で、リスク、重要度、そして実際の使用状況などを考慮した優先順位付けが重要となる。

(1)メンテナンス計画の位置づけ

メンテナンスは、橋梁の劣化を抑制し、予期せぬ損傷発生や機能低下を未然に防ぐための予防的な措置である。具体的には、排水機能の確保、伸縮装置や支承の清掃、表面の軽微な損傷に対するメンテナンス工事などが該当する。これらは定期点検の結果に基づき、それぞれの橋梁の特性や設置されている環境に応じた年間の維持管理スケジュールとして計画的に実施することが必要である。

(2)修繕計画の策定

修繕は、劣化が進行した構造部材の健全性を回復させるための対策である。ひび割れ、鋼材の腐食やクラック、支承の劣化、塗膜の剥離などがその対象となり、非破壊検査や構造解析の結果に基づいて、修繕の時期や具体的な方法が決定される。修繕計画においては、技術的な優先度に加えて、交通への影響、施工の実現可能性、そして費用対効果などを総合的に検討する必要がある。また、損傷や劣化の進行を予測する「劣化予測モデル」を活用することで、修繕を行う最適なタイミングを把握することが可能となる。

(3)更新計画の必要性

修繕によって耐用年数を延ばすことが困難になった橋梁や、構造的な安全性を確保することが難しい橋梁については、更新、すなわち架け替えが必要となる。更新計画では、どのような構造形式を採用するか、どのように施工するか、工事期間中に必要な仮設構造物、そして周辺の交通への影響をどのように緩和するかなど、設計から施工、そして供用開始に至るまでの包括的な工程が対象となる。さらに、更新に伴うライフサイクルコスト(LCC)の比較や、施工中に排出される温室効果ガスの量の評価など、環境負荷の低減に配慮した計画策定も求められる。

(4)撤去判断と撤去・再利用計画

交通量の著しい減少や、代替となる道路が整備されたことによって、その橋梁の利用価値が低下した場合、撤去も選択肢の一つとなる。撤去の判断においては、構造的な安全性、維持管理にかかるコスト、社会的な利用価値、そして周辺環境への影響を定量的に評価する必要がある。また、費用便益分析による社会的サービスに関する評価を行う必要がある、撤去・再利用計画では、周辺のインフラとの接続性や、工事期間中に必要な仮設措置、安全な施工手順、そして撤去によって生じた廃材のリサイクル方法、特に他の用途での活用である再利用なども詳細に検討することが不可欠である。

(5)計画策定における支援ツールとマネジメント

これら一連の対策を効率的に進めるためには、橋梁の台帳、点検・診断データ、過去のメンテナンス・補修履歴、そして費用に関する情報などを一元的に管理するアセットマネジメントシステムの導入が有効である。特に近年では、GIS(地理情報システム)やBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling/Management)の活用による空間的な可視化、ライフサイクルコストのシミュレーション、更新や撤去の優先度を評価するための支援システムなど、多様な支援ツールが実用化されており、科学的な根拠に基づいた意思決定が可能となっている。

加えて、住民への説明や予算の確保においては、メンテナンスや修繕等の必要性を社会的に分かりやすく説明するための資料や、災害リスクの低減効果などを「可視化」することも重要である。これらの情報を事前に示すことによって、橋梁に関する意思決定が専門技術者だけでなく、行政、地域住民、政治関係者を含めた幅広い関係者、ステークホルダーの合意形成のもとで行われることが期待される。

⑦.既設道路橋の課題

高度経済成長期に建設された日本の多くの橋梁は、急速な高齢化という深刻な課題に直面しており、メンテナンス及び修繕費用の増大と安全性の低下が懸念される状況である。さらに、近年頻発する気候変動に起因する自然災害の激甚化や、大型車両の増加といった社会環境の変化は、橋梁を取り巻く状況を一層厳しくしている。これらの複合的な課題に対処するため、従来の「壊れてから直す」対症療法的な管理から、より戦略的かつ持続可能な「壊れる前に防ぐ」予防保全型の管理への転換が不可避である。予防保全型管理は、定期的な点検と診断を通じて、橋梁の損傷や劣化の兆候を早期に発見し、適切な対策を講じることによって橋梁の耐用年数を延ばし、維持管理や修繕コストを削減し、最適化することを目的としている。このアプローチは、単に橋梁の物理的な状態を維持するだけでなく、長期的な視点から橋梁のライフサイクル全体を管理し、社会的な価値を最大限に高めることを目指すものである。

我が国においては、昨年度から国土交通省が主導となり、AIやIoTなどの最先端技術を活用した点検・診断技術の開発と導入を積極的に推進している。例えば、石川県七尾市では、ドローンとAI画像解析技術を組み合わせることで、従来は数週間を要していた広範囲の橋梁点検をわずか数時間に短縮し、効率化と精度向上を両立させることに成功している。また、千葉県君津市では、橋脚に設置したIoTセンサーから得られるリアルタイムのデータに基づき、微細な変形や振動を早期に検知し、重大な事故を未然に防ぐための取り組みを進めている。

一方、海外においても、橋梁の高齢化対策は重要な課題として認識されており、様々な取り組みが進められている。例えば、アメリカ合衆国における橋梁メンテナンスは、連邦高速道路局(Federal Highway Administration、以降 FHWA)が中心的な役割を担い、多岐にわたる活動を展開している。FHWAは、第一に全国的な橋梁点検基準を策定し、州、郡や市といった各レベルにおける点検の標準化を図ってきた。

FHWAとNHIが進めている点検基準は、従来の目視点検に加え、近年においてはドローンやAIを活用した非破壊検査技術の導入を積極的に推進し、点検の効率化と精度向上を目指している。具体的には、ドローンに搭載された高解像度カメラとAI画像解析技術を組み合わせ、橋梁のひび割れや腐食を自動的に検出するシステムの研究開発を支援している。次に、FHWAは橋梁の耐荷性能や耐久性を評価するための基準を策定し、州、郡や市における評価の標準化を図る取り組みを進めている。近年では、気候変動による洪水や地震のリスクを考慮した評価基準の導入を推進し、橋梁の安全性向上を目指している。

例えば、気候変動による海面上昇や豪雨のリスクを考慮した橋梁の耐洪水性能評価手法の研究開発を支援している。さらに、FHWAは橋梁の長寿命化やメンテナンスコストの縮減に資する技術の研究開発である、「FLIGHTS橋梁点検システム」や「INSPECTORαI」などを支援している。また、プレキャスト部材や高耐久性材料の活用、予防保全型管理システムの開発などを推進し、プレキャスト部材を活用した橋梁の迅速な修繕・更新技術や、IoTセンサーを活用した橋梁のリアルタイムモニタリングシステムの研究開発を支援している。これらの取り組みを通じて、FHWAはアメリカ合衆国における橋梁の安全性と持続可能性の向上を図っており、技術革新を積極的に取り入れ、橋梁の維持管理における課題解決に努めている。以上のようにアメリカでは、FHWAが主導し、橋梁の点検・評価基準の高度化や、維持管理技術の研究開発を積極的に推進を図っている。

ヨーロッパ諸国における橋梁の維持管理は、欧州連合(EU)が中心的な役割を担い、橋梁のライフサイクル全体を考慮した維持管理戦略の策定と、国際的な技術協力が積極的に推進されている。EUは、橋梁の計画、設計、建設、供用、維持管理や撤去に至るまでの全段階を包括的に管理するライフサイクルコスト(LCC)評価の導入を推進しており、これによって、各段階におけるコストと効果を最適化し、長期的な視点から持続可能な橋梁管理を実現することを目指している。

例えば、イタリアでは、2018年に発生したジェノヴァのモランディ橋の崩落事故を契機に、橋梁管理におけるデジタルツイン技術の導入が急速に進んでいる。再建プロジェクトのジェノバ・サン・ジョルジョ橋(Viadotto Genova-San Giorgio)では、3Dレーザースキャナーやドローンを用いて橋梁の3Dモデルを作成し、リアルタイムのセンサーデータを統合することで、橋梁の健全性を常に監視できるシステムが構築されている。これによって、橋梁の変形や振動などの異常を早期に検知し、予防保全に役立てることが可能な状況となっている。さらに、太陽光発電パネルを設置し、照明やセンサーのシステム電力を供給するほか、橋下面を移動しながら24時間体制で異常を検知する4台のロボットが導入され、リアルタイム監視とメンテナンスが可能な体制となっている。

オランダのロッテルダム港では、IBMが主導するデジタルツイン・テクノロジーが活用され、港湾運営の効率化と精度向上の取り組みが進められている。具体的には、橋梁に設置されたセンサーから収集されるデータをデジタルツインに統合し、橋梁の健全性をリアルタイムで監視するとともに、シミュレーション技術を用いて橋梁の耐荷性能や耐久性を評価し、最適な維持管理計画を策定している。

さらに、EUは、橋梁の維持管理に関する技術や知識の共有を促進するため、国際的な研究プロジェクトや技術交流プログラムを支援することで、各国の技術者が最新の知見や技術を学び、橋梁の維持管理水準の向上に貢献することを目指している。具体的には、EUの研究プログラム「Horizon Europe」は、橋梁の維持管理に関する革新的な技術や材料の研究開発を支援し、持続可能で安全なインフラの実現に貢献している。これらの取り組みを通じて、ヨーロッパ諸国は橋梁メンテナンスにおける協力体制を強化し、安全で持続可能な道路インフラの実現に向けて協調している。

しかしながら、予防保全型管理の導入には、高度な点検・診断技術、強化された維持管理体制、そして何よりも、予防保全の重要性に対する社会全体の意識改革が不可欠である。特に、地方自治体においては、予算や人材の制約から、先端技術の導入や維持管理体制の強化が遅れているのが現状である。このような課題を克服するためには、国、地方自治体、研究機関及び民間企業などが緊密に連携し、技術開発、人材育成及び情報共有などの取り組みを強化していく必要がある。また、橋梁の健全性を評価する際には、気候変動の影響を考慮した新たな指標や評価手法の開発が求められる。例えば、豪雨や洪水による橋脚の洗掘や、塩害による鋼材の腐食など、気候変動に起因する新たなリスク要因を評価し、適切な対策を講じる必要がある。

さらに、橋梁のメンテナンスにおいては、地域住民との連携も非常に重要である。橋梁は、地域住民の生活や経済活動に深く関わっていることから、点検、メンテナンスや修繕を行う際には、地域住民への丁寧な情報提供や意見交換を通じて、十分な理解と協力を得ることが不可欠である。橋梁の高齢化対策は、単にインフラのメンテナンスにとどまらず、地域社会の持続可能性や安全性を確保するための極めて重要な取り組みである。我が国においては、技術革新や社会の変化に柔軟に対応しながら、より高度で持続可能な橋梁メンテナンスを目指していくことが望ましい将来像である。

8.課題解決の方法

橋梁が抱える課題を解決するためには、予防保全型管理への転換、アセットマネジメントの導入、そして適切な修繕・更新・撤去計画の策定が有効である。

第一に、予防保全型管理への転換に向けては、点検・診断技術の高度化、維持管理体制の強化、そして予防保全の重要性に対する意識改革が不可欠である。点検・診断技術の高度化には、AIやIoTを活用した先進的な点検技術の導入や、非破壊検査技術の積極的な活用などが考えられる。維持管理体制の強化には、専門的な知識や技術を持つ人材の育成や、安定的な維持管理予算の確保などが含まれる。そして意識改革には、住民への啓発活動や、橋梁管理に関する透明性の高い情報公開などが有効である。

第二に、アセットマネジメントの導入には、橋梁に関するデータの体系的な収集・管理、ライフサイクルコスト(LCC)評価、リスク評価及び便益評価・活用などのプロセスが必須となる。橋梁データの収集・管理には、過去の点検・診断データ、設計図書やメンテナンス・修繕履歴などの重要な情報をデータベース化し、一元的に管理することが必要である。LCC評価では、橋梁の建設から解体に至るまでの総費用を評価し、費用対効果の高い最適な維持管理計画を策定する。リスク評価では、橋梁の損傷リスク、地震リスク、洪水リスクなどを詳細に評価し、優先度の高い対策を検討することが重要である。我が国においてはなかなか根付かないアセットマネジメントを適切に導入することによって、限られた予算の中で、より効果的な橋梁メンテナンスが実現可能となる。

第三に、橋梁のメンテナンス・修繕・更新・廃棄計画は、橋梁のライフサイクル全体を視野に入れ、長期的な視点から慎重に策定されるべきである。計画策定にあたっては、まず橋梁の現状を正確に把握することが不可欠である。過去の点検・診断結果、橋梁が置かれている環境、交通量や利用率などのデータを収集・分析し、橋梁の健全性を総合的に評価する。次に、将来の健全性を予測する。劣化予測モデルやFEM解析などの高度な技術を活用し、橋梁の残存耐用年数や潜在的なリスクを定量的に評価する。気候変動や交通量の変化、少子高齢化など、橋梁を取り巻く外部環境の変化も考慮に入れる必要がある。そして、橋梁の重要度、現在の損傷・劣化の程度、将来のリスクや利用率及び社会的サービス変化などを総合的に考慮し、対策の優先度を設定する。LCC評価などを活用し、長期的な予算計画を策定することも重要なポイントである。策定された計画の内容や進捗状況は、積極的に公開し、地域住民の理解と協力を得ることが不可欠である。

ここまで、私が約20年前に考えて文章化した理想的なメンテナンスの姿、長寿命化などの考えについて現代版にリニューアルして示した。私の考えが現在でも通用するか、現代の橋梁メンテナンスに役立つかは読者の自己判断で決め、もし可能であるならば私の考えを現行の業務遂行に役だててもらいたい。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら