道路橋床版の高耐久化を求めて~床版の革命的変化を追求した半世紀~

⑦床版への水の影響――砂利化現象の発見――

大阪大学 名誉教授

大阪工業大学 客員教授

松井 繁之氏

7.1 面白い貴重なチャンス

第6話で述べた乾燥状態下でのRC床版の輪荷重走行試験がほぼ終了した頃、設計コンサルタント・ニュージェックの西山部長さんが来られて、私に茨木の山道にある道路橋のRC床版に面白い現象が発生しているので、一度一緒に視に行きませんかと誘われ、二つ返事で行くことになった、二日後に行ったが、前の日に雨が降って足元が悪いので申し訳が無いと言われたが、もし床版に損傷があればこの方がよいと言って自分の車で出かけた。約30分で現地に到着した。

その橋は落合橋と呼ばれる3本主桁で、支間約20m程度のRC床版を載せた単純スパンの端部に若干のアールがついた橋梁であった。車を偶然にもあった空き地に止め、歩いて橋面に向かった。西山さんは指を指して、この舗装のひびわれ(写真7.1.1)、異常と思いませんか?と言われたが、それほど異常と想えない、幅50cm、長さ1m程度の範囲でリング状に割れていた。陥没とは言えないが少しへこんでいるように見えた。何でこのような状態になったのか少々興味が湧き、床版下面を視たいので、降りて行けますかと言うと、こちらから降りられますと案内してくれた。

写真7.1.1 落合橋の異常状態(床版上面の舗装ひびわれ)

入ったところの上をみると損傷らしいものは無かったが、上で見た舗装割れの下側に行くと、橋軸直角方向に全幅に亘るひび割れがあり、昨日の雨の名残と思われる雨水で濡れていた(写真7.1.2)。そのひびわれ前後の2mにわたり遊離石灰が噴出しており、コンクリート下面は湿っていた。この状態で、次の梅雨になると下面のコンクリートが剥落し、ひいては床版が陥没すると想像できたのである。上に上がり、再度確認して管轄機関である大阪府に電話し、貴所でも十分な調査をして欲しい、急いで下さいと言って電話を切った。

写真7.1.2 落合橋の異常状態(床版下面 橋軸直角方向のひびわれに漏水、全面に遊離石灰)

大学に戻り、S39の床版(寸法200×300×19㎝)が2枚残っていたのを探し、クレーンを呼び、学生らに直ぐにこれを支持桁の上に載せ、何時もように端横桁と床版の間にモルタルを詰めて実験の準備をしてくれと頼んだ。さらに、床版上面に軌道装置を真ん中において長さ2.2m、幅1.2mの範囲に水を張って実験できる様にウレタン製の3角形断面の枠木をボンドでしっかり止めておくように頼んだ。

いよいよモルタルと樹脂が硬化したので茶瓶に水を一杯入れて、その水を上面に注いだ。茶瓶一杯で水深5mmのプールが出来て、舗装中に貯まった水の量であると想定できた(写真7-2)。鉄で出来た軌道が水に漬かり、ベニヤ板はその下に水没した。

写真7.2 初めての水張下でのゴンゴロ実験

さて、輪荷重の大きさは幾らにすべきか考えたが、過去のデータは全く無かった。設計輪荷重8tonに衝撃係数1.3倍をかけると10.4tonになるので、この値を根拠としてその約1.4倍をさらにかけて、整数の15トンに決定し、実行した。この供試体の疲労破壊寿命は乾燥状態で約100万回であると、既往のS-N曲線から計算できるので、学生らには最初の1万回までは従来と同様に下面のひびわれ発生状況を観察記録して、後は数万回毎に観察を続けて欲しいと言ったが、約300回過ぎたころ、私を呼ぶ学生の声が聞こえ、床版に近づくと、水が漏れてきていた。早すぎるのでは? と思いつつ見ると、「ポトポト」と遅くない速度で漏水していた(写真7.3.1)。しかも、色は乳白色でセメント成分混じりであった。

写真7.3.1 床版下面への漏水状況

3千回で走行を停止して静的測定し、続いて走行を再開したが、5千回程度で機械が停止した。学生らに急いで測定やら記録をさせていたので、「緊急停止するリレー装置に触れたのではないか」と問うたが、「触れていないと」の返事。緊急停止するたわみの感知量を若干増やして走行を再開したが、約5,500回で再度停止した。漏水劣化によるたわみの増加があったため停止したのである。

床版下面のひびわれからの漏水は若干増加したがそれ程多くは増加していなかった。このときまでに上面の水深が減少していたためであった。しかし、ひびわれから出ていた遊離石灰の色は白色から黄色に変色しており、コンクリート中の砂(細骨材)が擦り合わさってひびわれ面が磨耗したものと推察できた。それで床版の上面を見たが、摩耗箇所は判らなかった。軌道装置が載っているのでよく良く見えないと解り、ゴンゴロを端に移動し、軌道装置を除けると、あっと驚く状態になっていた。一部の広い範囲でコンクリートが砂利(粗骨材)だけになっていたのである(写真7.3.2)。私はこの現象を「砂利化現象」と名付けた。

写真7.3.2 走行停止後の軌道直下の砂利化現象

ちなみに、土研の西川元橋梁研究室長が同現象を土砂化と呼ばれてたことが定着したのか、現場で水がらみの舗装陥没部位をみると、舗装の下はクシャクシャになった泥状化した状態になっているか、砂利と土砂が混ざり合ったか、のいずれかである。現場では載荷荷重が小さく、雨少ないと、コンクリートは粉砕されるが、土砂化した状態で残ると考えられる。

しかし、私としては初めての水張り実験であったので、続けて残り1体も実験することとし、荷重を設計通りの10.5tonとした。下面への漏水回数は3万回となり、荷重が小さくなると、やはり水の浸透速度も落ちたと言える。しかし、8万回位から漏水の色が黄色味を帯びるようになり、ひびわれ面での擦り合わせが発展したためと思われる。

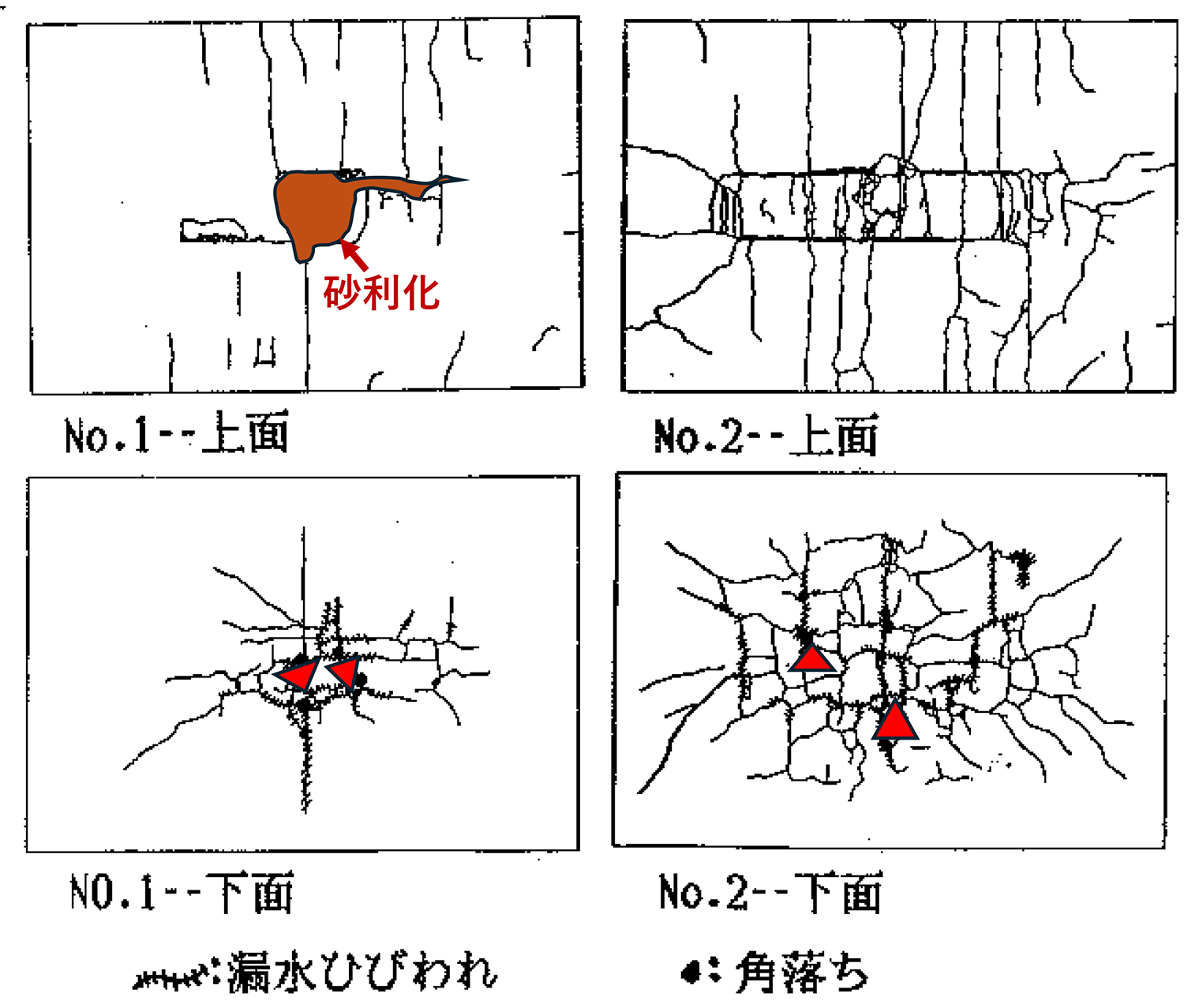

図7.1 床版上下面のひびわれと漏水。角落ち

図7.1に床版上下面でのひびわれ発生状況を示したが、1体目では橋軸直角方向の顕著なひびわれは1本だけであり、橋軸方向ひびわれとの交点で、1cm×3cm程度のコンクリートが欠け落ちたが、乾燥状態での角落ち数mmであったことと比較すると非常に大きくなったのは水の浸透に用ってひび割れの動きが大きくなったためと推定している。2体目では橋軸直角方向ひびわれの本数も5本程度に増加したので、橋軸方向ひび割れからも漏水が発生した。角落ちも多数発生した。そして10万5千回でリレー装置が作動したのでここで試験を終了した。砂利化現象の範囲も広がった。この停止回数と乾燥状態下での疲労破壊寿命を比較すると約1/400と推定でき、1体目よりも寿命減少比率はより小さくなったようである。

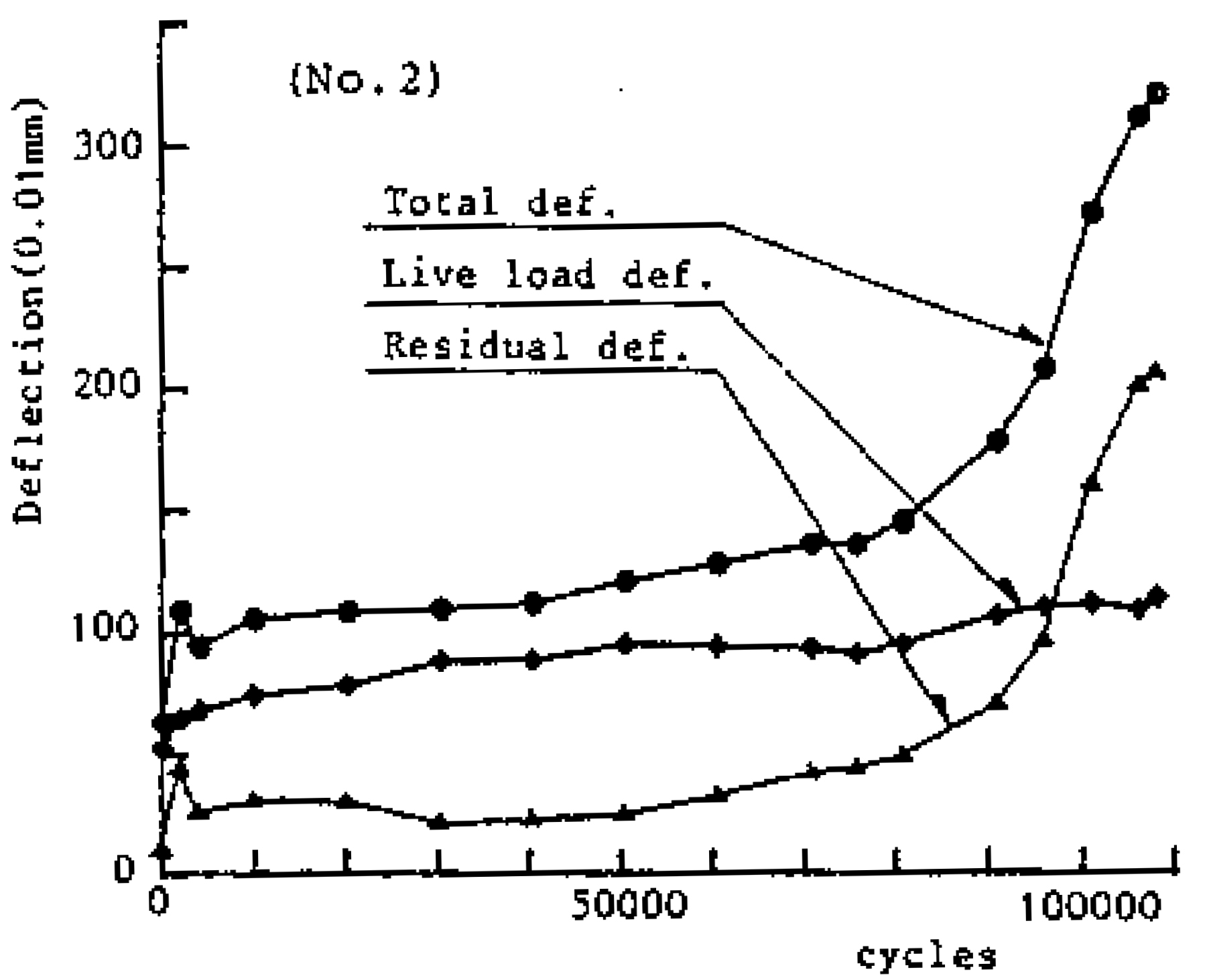

ここで、簡単に時たわみ変化状況と疲労破壊寿命を示しておきたい。

図7.2はたわみの変化状態を示した。

図7.2 水張下でのたわみ変化—活荷重たわみで使用限界不明

総たわみと残留たわみが8万回位から増加度が増えたが、活荷重たわみは漸増傾向のままであり、図7.3で示した乾燥状態下での活荷重たわみが引張側コンクリート無視の理論値に到達後(松井は使用限界たわみと定義している)、破壊までの間に顕著な増加期間が存在したが、水張り状態下ではこの増加は2体とも無くなった。よって、水環境下にある床版では使用限界の定義が出来ないのではと危惧している。

図7.3 乾燥状態したでは使用限界が活荷重たわみの急上昇点で明確に捕捉できる

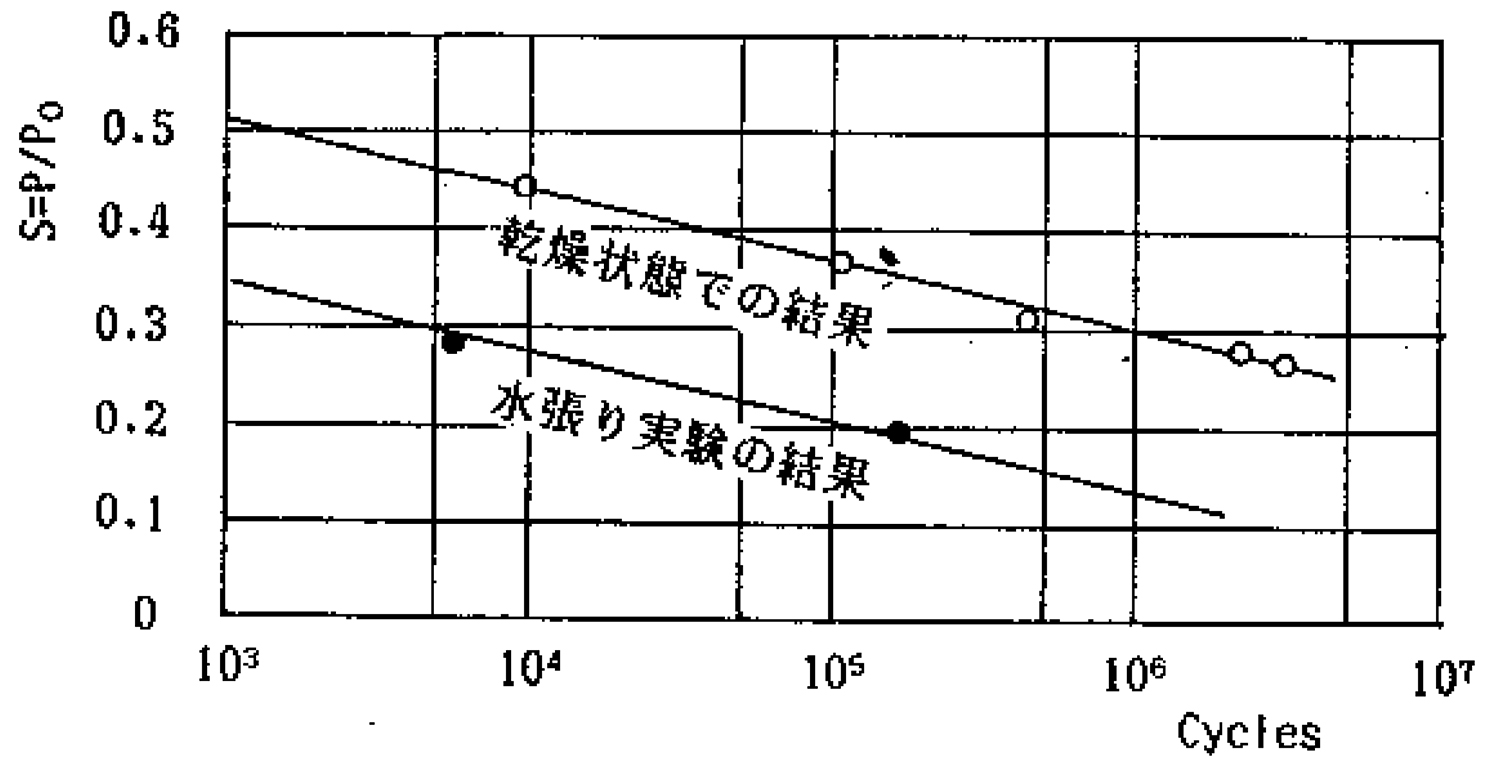

以上述べたように、水の恐ろしさが初めて実感できた。乾燥状態下での疲労破壊寿命100万回の床版が水を張った状態下では僅か5千回で、実に寿命が1/200に減少したのである。2体目は、荷重を10.5トンに下げて水張り実験を実施したので、床版下面への漏水は3万回で、主鉄筋方向のひびわれに発生した。その後橋軸方向ひび割れにも漏水が発生し、10万5千回で上面のコンクリートが砂利化して載荷を終了した。乾燥状態のものとの比較から寿命比は1/400に低下した。図7.4の2体の水張り結果を乾燥下でのS-N図に示したが、上記したように、1/102倍以上の速さで破壊したことが理解できるであろう!

図7.4 水張下での床版のS-N データ

これらの経緯と水張り実験の結果を阪神高速の委員会担当者に見せて説明したところ、逸早く反応が返ってきた。実験研究費を揃えたので、もっと実験数を増やし、水の影響度を明確にしてもらいたいとの要望を貰った。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら