まちづくり効果を高める橋梁デザイン

はじめに

今回もご覧いただきありがとうございます。少し事情がありまして、別サイトでの前回からずいぶん時間が空いてしまいました。その間、何人もの方から、続編についてお声がけいただいたことをとても感謝しています。今後は隔月での連載となりますが、お読みいただけますと嬉しいです。

前回の振り返り

前回まで2回に渡り、「地域価値を高める橋を構想するー設計条件を考える」について述べてきました。

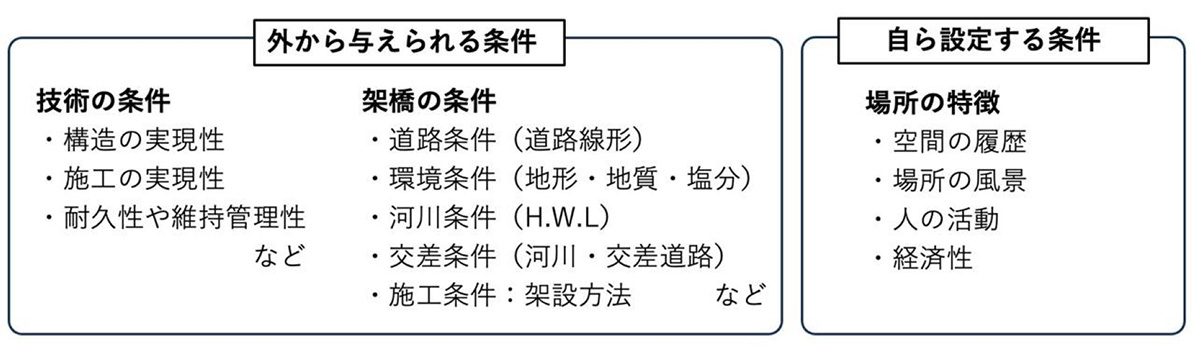

簡単に振り返りますと、設計条件は、外から与えられる条件と、自ら設定する条件の大きく二つの種類に分けられるのではないか。前者は橋として成立するためにクリアしなければいけない条件で、後者は橋の成立には必須ではないけれど、地域価値を高めるには必要な条件と定義しました(図-1)。

そして、外から与えられる条件だけで設計してしまうと、場所の特徴が抜け落ちてしまい、場所によらず同じような橋を構想することになってしまうことを指摘しました。

だからこそ、地域価値を高める橋を目指すには、場所特有の条件を付け加えることが必要で,その着眼点として、空間の履歴、場所の風景(風景の主役とスケール)、人の活動、経済性の4点を挙げ、それぞれについて事例とともに紹介しました。

今回からは、外から与えられる条件について考えていきたいと思います。

図-1 橋梁設計における外から与えられる条件と自ら設定する条件

外から与えられる条件とは

外から与えられる条件とは、我慢して受け入れるしかない条件という意味ではありません。むしろ、どのように向き合うかが問われる条件だと考えています。

それなら、自ら設定する条件と同じでは? と思いますよね。確かに向き合うという姿勢は同じなのですが、その主体を考えると、両者には大きな違いがあります。

というのは自ら設定する条件、つまり場所に関わる条件は、橋梁エンジニア自身で設定できるのが理想ですが、それが難しい場合には空間デザインの専門家とチームを組み、彼らと協働することで設定できます。

でも外から与えられる条件、つまり橋として成立するためにクリアしなければいけない条件は、橋梁エンジニアしか向き合うことができません。他の専門家では難しいのです。その意味では、橋梁エンジニアとしての資質が問われる条件だと言って良いかもしれません。

その向き合い方には大きくふたつの姿勢があると思います。ひとつは、条件そのものを変更できないか模索することです。そして、もうひとつは、条件をメリットに変えるアイディアを模索することです。それぞれ具体的な事例とともに考えていきましょう。

条件の変更を模索する

みなさんは普段の仕事のなかで、もう少し橋のことを考えた道路線形にして欲しかったなと感じることありませんか?

道路の線形は、橋の見え方に大きな影響を及ぼします。断面形状やディテールは美しいのに、線形が悪いことで損をしている橋を時折見かけます。見た目だけではなく、拡幅などによって構造的に負荷がかかる場合もあります。

ただ橋は道路の一部ですので、線形の変更はなかなか困難です。そういう事情もあってか、道路線形は与条件として受け入れるものと考える方が多いように感じます。

突然ですが僕の橋の師匠は、(株)エイト日本技術開発の椛木洋子さんです。大学卒業後の4年間、椛木さんのもとで橋梁設計の仕事をしました。大変ありがたいことに、その後も、太田川大橋や桜小橋など、継続して一緒に仕事をさせていただいています。

水は方円の器に従うという言葉があるように、椛木さんの橋梁設計の考え方が、僕の基盤になっています。「誰のもとで仕事をするかが重要なんだ」と篠原修先生がよく仰っていましたが、幸せな出会いだったと、紹介してくれた斎藤潮先生や一丸義和さんに感謝しています。

話が脱線してしまいましたが、椛木さんから学んだことはたくさんあって、この連載でも少しずつ紹介できればと思っています。そのひとつが道路線形を見直すことです。

椛木さんは、道路設計にも精通した橋梁エンジニアです。きっかけは金沢シーサイドライン(神奈川県横浜市/設計着手1983年)で、高架橋デザインの連続性を確保するために、地上を走る一般道の線形の見直しにも取り組んだことで、橋梁設計における道路線形の重要性を意識するようになったといいます。

その後、1990年のガイドウェイバスゆとりーとライン高架橋(愛知県名古屋市)や、1991年の圏央道あきるのIC高架橋(東京都八王子市)で、線形設計も含めて橋梁計画・設計を担当したことで道路設計についてさらに技術を磨き、土木学会デザイン賞2020年最優秀賞を受賞した東部丘陵線-Linimo1)(愛知県名古屋市/1999年)でもその腕をふるっています。

東部丘陵線-Linimo-は、端正な桁と橋脚のデザインが美しい高架橋ですが、路線全体を通じて連続性が確保できている背景には、高架橋と地上の街路を重ね合わせ、橋の構造を勘案しながら路線線形を決めていることが大きく効いていると思います。

その工夫について、椛木さんご本人の説明を引用します。

延長の長い高架橋を計画する際に、本線の線形と下の街路の線形を重ね合わせ、橋脚が設けられる位置を見定め、あらかじめ決めた標準構造の適用範囲を広げる努力をする。難しい場合は、標準から外れる場合の橋脚形状の変更ルールをあらかじめ定めておく、あるいは街路の平面線形や中央帯、植樹帯の幅を微調整していただくなど粘り強く関係機関と交渉することも必要である。

椛木洋子: 東部丘陵線-Linimo-,EAプロジェクト100,EA協会WEB機関紙2)

https://www.engineer-architect.jp/serial/cate/eaproject100/4369/

図-2 東部丘陵線-Linimo-

そうした積み重ねの結果だと思うのですが、僕が入社した頃には、橋梁設計の初期段階で、道路線形が妥当かを確認し、必要に応じて線形の修正を提案するのが当たり前になっていました。ちょっとした線形の調整で、構造が楽になったり、形がきれいに見えることを知り、今でもまず道路線形を見直す必要がないか考える習慣が身についています。

線形を調整した例として、前回、風景のスケールで触れた島根県松江市の新大橋での取り組みを紹介します。新大橋の架かる大橋川は川幅いっぱいに流れる川で、川沿いには道があります。そのため、橋の側面形状は左右対称の凸型で、川沿いの道へのアプローチのために縦断線形をできるだけ下げたいと考えました。ただ当初の道路線形は、左右岸の縦断勾配が異なることもあり、その交点が橋の中央部から1径間ほどずれた位置にありました。

こうした状況に対して、全体の縦断高さは抑えつつ、橋の側面が左右対称に見えるよう、設計チームが道路線形を検討してくれました。こうした検討の結果が、図-3の完成パースのようにきれいな側面形状へと繋がっています。

橋長が短い場合は変更の余地がほとんどないかもしれませんが、ある程度の規模の橋では、線形そのものを見直すことが大切だと思います。

図-3 架け替える新大橋のイメージパース(出典:新大橋デザインノート3)(島根県))

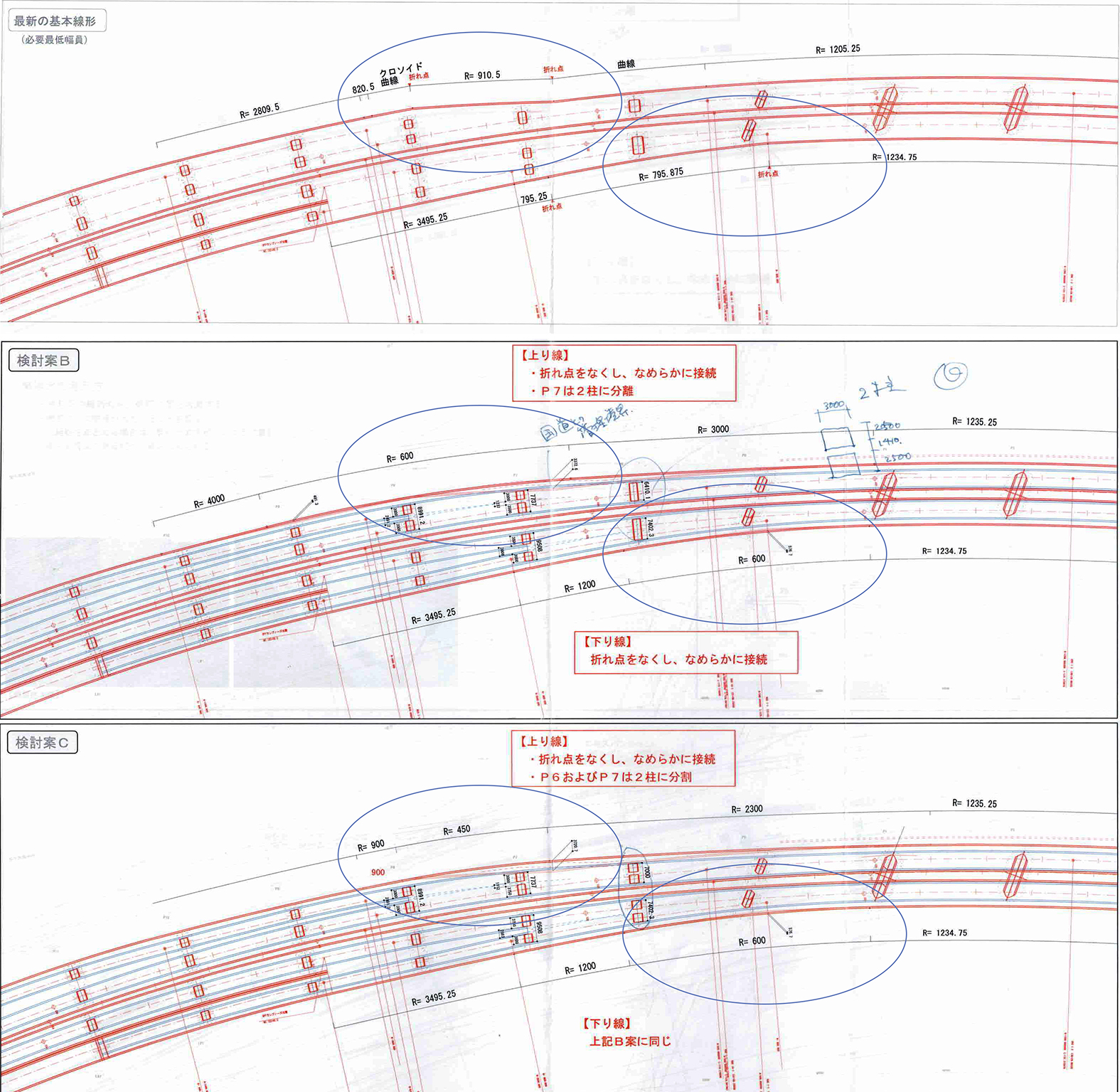

もう一つの例として、太田川大橋の左岸側にかかる西部高架橋での取り組みを紹介します。太田川大橋では道路線形自体の変更も行っていますが、ここでは道路線形に対して、橋の形を調整する取り組みです。

太田川大橋と西部高架橋は、自動車専用道である広島南道路の一部です。そのため、西側高架橋にはランプがあり、それに伴って道路の拡幅が必要でした。こうした場合には、道路線形なりに橋体幅も拡幅するのが一般的だと思います。ただ、そうすると、道路走行者から見ると滑らかな分岐であっても、地上から眺めると違和感のある形が生まれることになります。

そこで西側高架橋では、橋体幅を抑えつつも、地上から眺めた時にスムーズな曲線に見えるように、橋体幅の線形を検討しています(図-4)。

図-4 西部高架橋の検討資料(青丸部に注目ください)

拡幅が入っている部分の実際の写真(図-5)を見ると、地上からは道路の分岐にほとんど気がつかないことがわかると思います。

図-5 西部高架橋、写真中央部の支間に拡幅が入っています

じつは、先ほどの新大橋や太田川大橋のデザイン検討は、土木デザイン事務所であるEAU(イーエーユー)の安仁屋さんによるものです。彼とは橋を含め多くの仕事を一緒にしていますが、心から信頼できるデザイナーです。

ご紹介した取り組みは、いずれも些細なことに感じるかもしれません。ただ、気配りというのがふさわしい小さな工夫の積み重ねが、質の高い公共施設をつくるには重要だと考えています。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら