インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

3.南米、ブラジルのJuscelino Kubitschek de Oliveira Bridge崩落事故

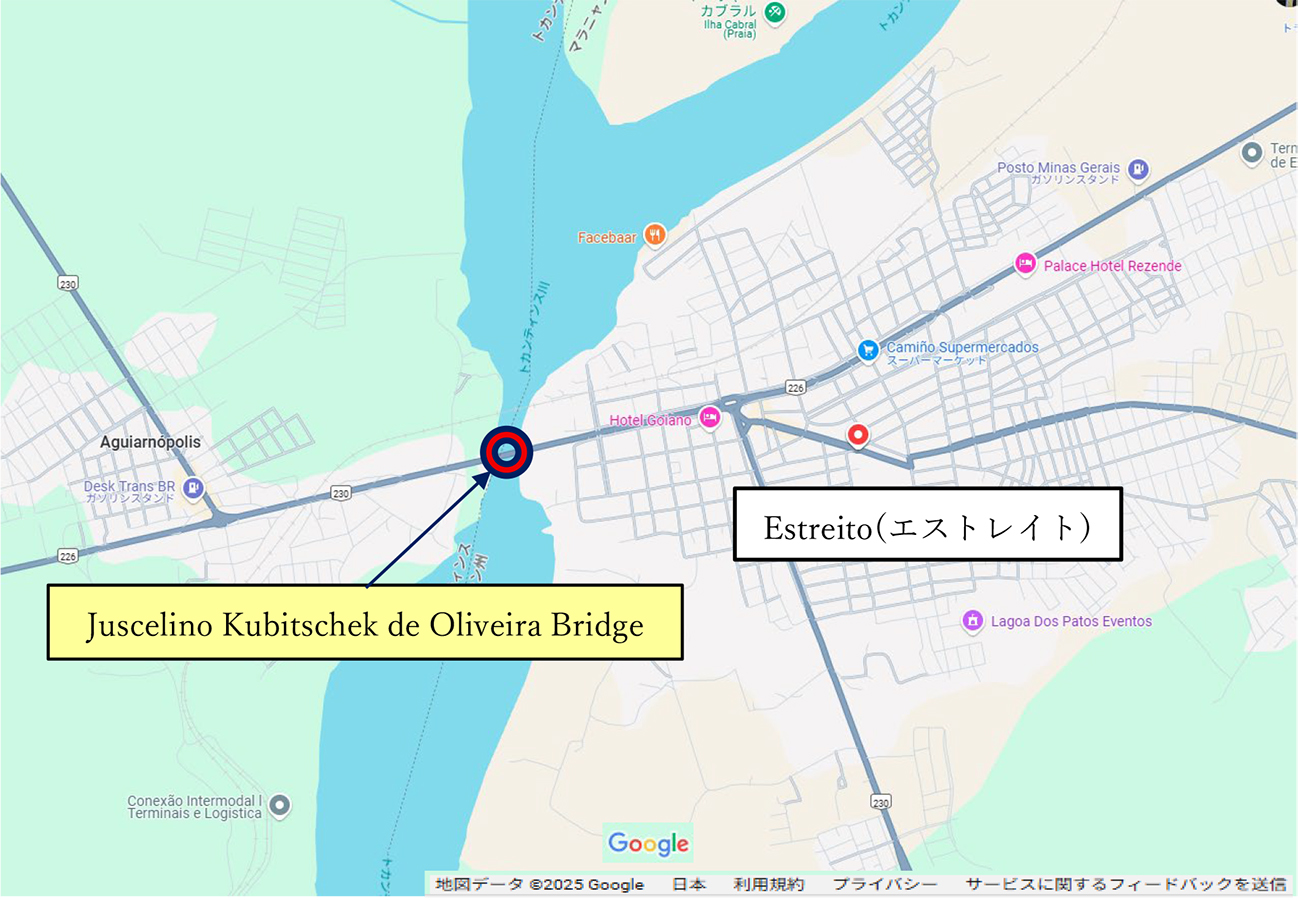

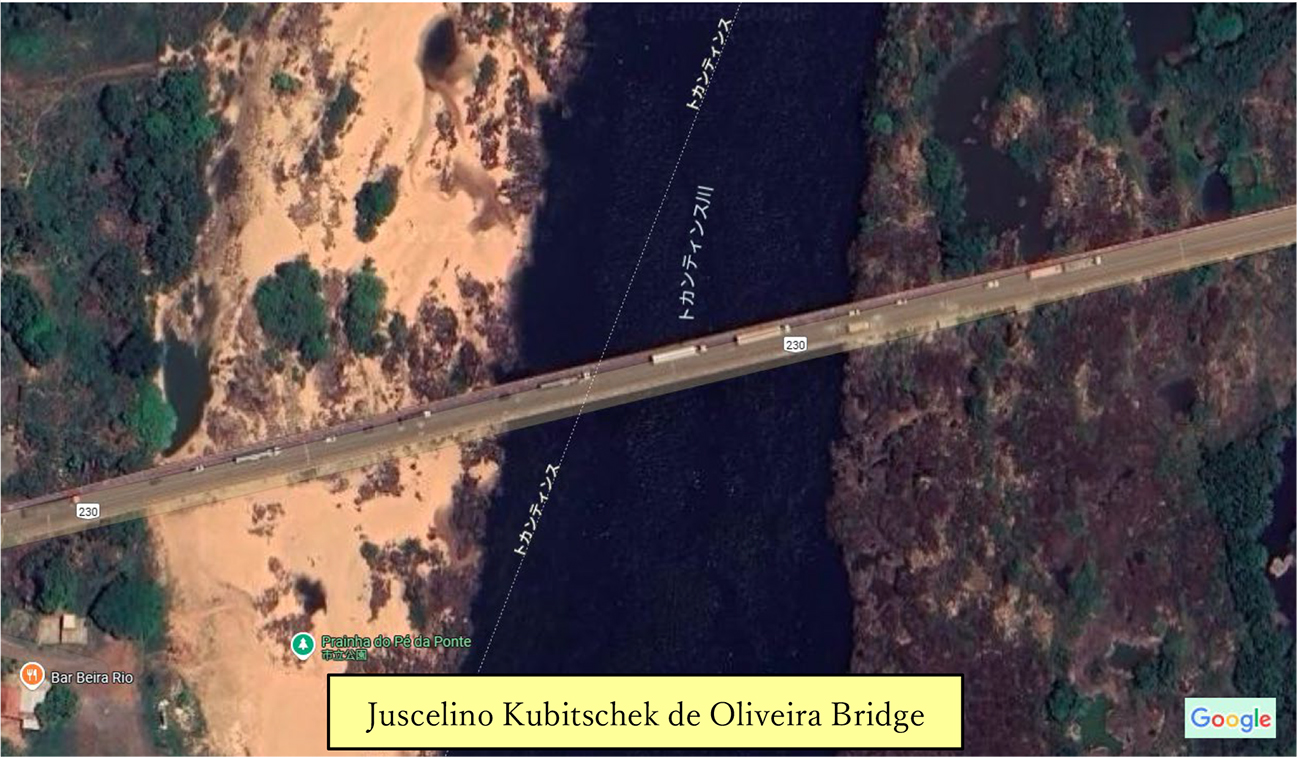

今回話題として取り上げる、ブラジルのマラニョン州エストレイトとトカンチンス州アギアールノポリス間のBR-226/BR-010に架かるJuscelino Kubitschek de Oliveira Bridge(以降、Oliveira Bridge)は、2024年12月22日午後2時50分(現地時間)にトカンチンス川の河川澪筋を跨ぐ図-7、8、9に示す中央径間140mが、図-10に示すように一気に崩落した。崩落した道路橋、Oliveira Bridgeは、図-11に示すように上下2車線でプレキャスト構造の歩道を上・下流に抱く幹線道路橋である。

図-7 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge :ブラジル / 図-8 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge :ブラジル

図-9 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge :ブラジル

図-10 主径間が崩落するOliveira Bridge :ブラジル

図-11 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge :ブラジル

図-11 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge :ブラジル

私の連載ではこれまでの約1年の間、橋梁の崩落事故について話題提供していなかったが、崩落事故が起こらなかったわけではなく、その間に幾つもの道路橋や人道橋などが崩落している。しかし連載を続ける私としては、崩落原因が読者に取ってプラスにはならないとの自己判断でいずれの崩落事故も話題提供には至ってはいない。

今回紹介するブラジルで起こった道路橋崩落事故は、崩落に至った原因や崩落した橋梁の構造が興味深く、多くの読者に真実を知って貰いたいとの強い意志が働いたことから、私が種々な資料を徹底的に調査し、その結果を基に話題提供することとした。

ここで、今回の話題提供するブラジルは、南アメリカの大国であり、1908年以降日本人が大量に移民し世界最大の日系人コミュニティを形成している、親日的な国として有名でもある。今年は、我が国とブラジルが外交樹立130周年にあたり、秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまが、今年の6月4~17日の日程でブラジルを公式訪問され、国内において連日ニュースとなっていた国である。読者も何となく知っているブラジルではあるが、私の正しくブラジルを知ってもらいたいとの考えから、まずはブラジルについて説明をしよう。

そもそもブラジルとは、英文名Federative Republic of Brazilであり、ブラジルの歴史を振り返ると、古くはポルトガルの植民地であったが、歴史的には独立した1822年以降の帝政時代、1889年以降から現代の共和制時代に大別できる。現在のブラジル連邦共和国となったのは1967年と比較的新しく、世界各国の人がブラジルを知ったのはたぶんオリンピックであり、我が国において2021年7月に第32回を開催した前、第31回オリンピック及び第15回パラリンピックがリオデジャネイロで開催したことが大きい。ブラジルは、アマゾン盆地がある北部からブドウ畑と壮大なイグアスの滝がある南部までの広大な国土の面積8,510,000 km²に人口2.111億人が暮らし、首都がブラジリア、公用語がポルトガル語に近いブラジル・ポルトガル語の連邦共和制国家である。

ブラジルの道路延長は、米国、中国、インドに次ぐ約 175 万 km と我が国の道路延長128万kmの1.4倍である。道路舗装状態を調べたところ、参考にできる舗装率調査資料としては多少古い(2016年版)が、資料によるとイギリスの道路延長42万kmで舗装率100%、イタリアが48万㎞で舗装率100%、アメリカが658万kmで舗装率67.4%、中国が423万kmで舗装率67.4%、ロシアが128万㎞で舗装率72.3%、インドが486万㎞で舗装率55.5%と先進国は、50%を超えている。開発途上国は、南アフリカが36万kmで舗装率17.3%、ケニアが16万㎞で舗装率7.0%など20%を下回り、今回のブラジルは道路延長が158万kmで舗装率13.9%となっている。我が国の舗装率を調査したところ、道路延長121万㎞で舗装率81.2%と諸外国と比較して我が国は、良好な舗装状態であることが分かる。しかし、今回話題提供するブラジルは、道路の舗装率が低く、路面状態としては決して良くは無いと想定できる。今回の話題提供に関係する道路橋の数は、連邦高速道路4,725箇所(2018年ブラジル運輸局・橋梁目録)との記録はあるが、全数は未公開である。この理由は、アマゾン熱帯雨林(ジャングル)が約330万K㎡(日本の国土の約8.7倍)とブラジル全土の約38~40%占め、これらが未開の土地であることからと考える。

3.1 ブラジル道路橋の設計基準

道路橋の設計は、主に国家基準(NBR7188及び関連規格)に基づいて設計されており、構造安全性と信頼性に関する国際的な種々な関連記述に準拠している。ブラジルの道路橋設計は、材料選定から始まる。ブラジルの過去から現在に至るまで、鋼材は輸入に依存していることから高コストであり、現地調達が可能なセメント・骨材から比較的安価で入手が可能なコンクリートが採用される事例が多い。ブラジルの道路橋の多くの主要材料は鉄筋コンクリート及びプレストレスト・コンクリート(全橋梁の約94%)であるが、コンクリートと鋼材の複合や合成構造の事例も数少ないがある。次に、構造安全性に関するブラジルの基準は、欧州及び北米と同様であり、構造設計には部分安全係数と決定論的設計が用いられている。近年の事例を見ると交通負荷が増加する状況下で安全性と費用対効果確保の目的で、半確率的及び完全確率論的信頼性手法も使われている。また、疲労と耐用年数においては、疲労安全性が衝撃と車線数に応じた特定係数を用いたドイツ基準を改変した活荷重モデルを用いて評価を行っている。耐用年数と信頼性評価については、バルムグレン(Palmgren)が発表したマイナー則(Miner’s rule)などを用いて設計している。

近年のブラジルにおいては、持続可能な橋梁設計への関心が高まっており、プレキャストコンクリート橋、コンクリート・鋼混合橋、木造橋など、先に示す以外の材料採用事例もあり、橋梁タイプの環境及び経済への影響を評価する比較研究も行っている。

近年の大規模道路橋建設の事例をあげると、2011年に建設されたリオ・ネグロ川に架かる橋長3,595m、コンクリート製主塔高約55mの写真-1に示す斜張橋Ponte Jornalista Phelippe Daou(通称名リオ・ネグロ橋(Ponte Rio Negro))や2002年に建設されたパラノア湖に架かる橋長1,200mの3連のアーチを持つ写真-2に示す斜張橋Juscelino Kubitschek bridge(ビジュセリーノ・クビチェック橋)といったブラジルの近代的プロジェクトがあげられ、近年の特徴としては、プレモールド部材やプレストレスト・コンクリート梁などを使い、高度な工学的技術を駆使している点があげられる。我が国と比較して近年建設された橋梁を見ると、斬新な外観の橋梁が多く、世界的傾向か斜張橋も多い。

写真‐1 リオネグロ橋(Ponte Rio Negro) / 写真-2 ジュセリーノ・クビチェック橋(Juscelino Kubitschek Bridge)

3.2 道路橋のメンテナンスに規定及び現状

ブラジルにおける道路橋のメンテナンスは、制度的には整備が進んでいる一方、我が国と同様に実務面では「人的資源不足」「管理の非統一」「資金難」が深刻な課題となっている。特に、今回崩落事故を起こしたOliveira Bridgeの事例が象徴するように、安全性確保において不可欠であった補修が設計段階から、入札・実施工まで進まず、結果的に事故へと至る事例が現実に起きている。

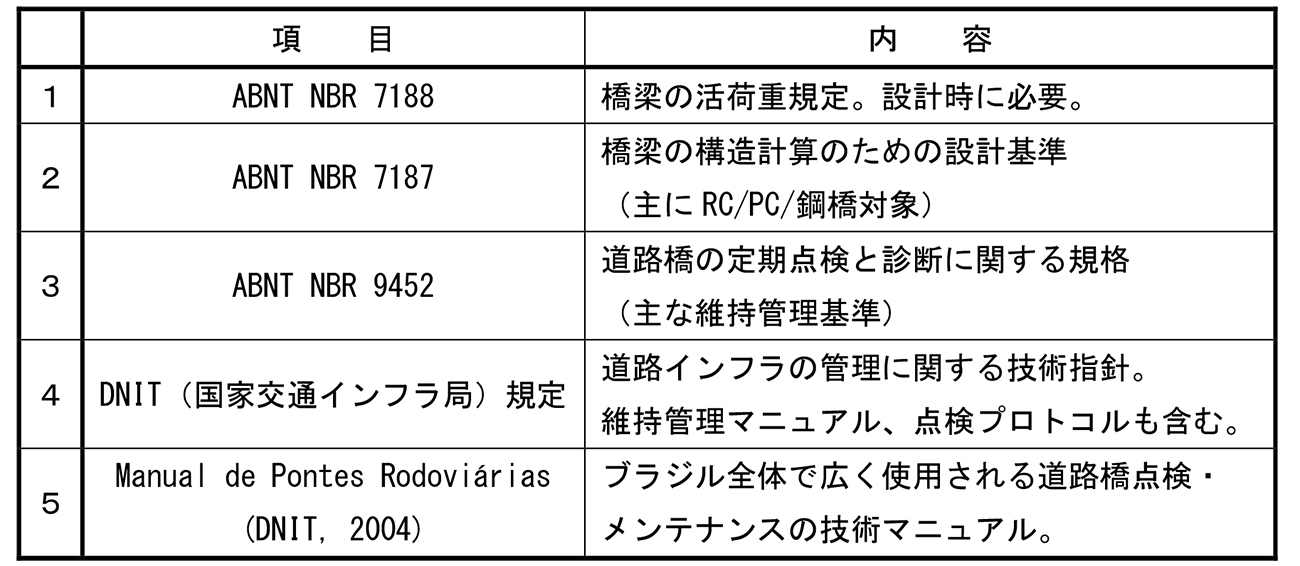

ブラジルの道路橋に関係する機関(ブラジル連邦政府・交通省:Ministerio dos Transportes)・規格における設計・維持管理の基準を表‐1に示す。規格の技術的特徴としては、点検頻度は1回/5年ごと(但し、老朽化進行度に応じて短縮可)、点検の手法は、打音検査、ひび割れ調査、配筋探査、構造健全性の評価、健全度評価ランクは5段階(A(良好)〜E(使用不能))である。

表-1 道路橋設計及び維持管理基準:ブラジル

橋梁のメンテナンスと更新について、ブラジル・国家交通インフラ局は(DNIT)は、標準化された検査手順と保守プログラムを含む橋梁管理システム・SGO(SGO:Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais)によって管理し、設計基準と安全基準の遵守を確保している。さらに、ブラジルの交通状況をより正確に反映し、信頼性向上のための安全性を較正するために、活荷重モデルを更新するための研究を進めているとの記事がある。現在進行中の研究では、現状の交通データと高度な信頼性解析を組み合わせて、ブラジルの橋梁設計基準の改定を提案している。当該研究は、設計荷重と安全性係数をブラジルの道路交通の実態に適合させ、橋梁構造の安全性と効率性の両方を向上させることを目指していると思う。

ブラジルの道路橋設計・施工・メンテナンスの特徴は、ABNT NBR (ブラジル国家規格:Assocaqao Brasileira de Normas Tecnicas- Morma Brasileira Regulamentdora)が橋梁設計の“骨格”を示し、DNIT 文書が“肉付け”と“メンテナンス連携”を担う二層化構造が特徴と言える。活荷重モデルの歴史は、1930年代の24トン、1960年代の36トン、現在は橋梁設計には45トン(450KN)とドイツの旧規格を改変したもので、車両衝突の影響を考慮するため、支間長に依存する動的増幅係数の適用が求められている。

3.3 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge崩落の主な原因と技術的背景

今回崩壊事例として紹介するOliveira Bridgeは、1961年に竣工し、60年以上経過している写真-3に示す全長533mの17径間、中央スパン140mのプレストレスト・コンクリート橋、側径間が鉄筋コンクリート橋であり、建設当時としてはプレストレス導入技術の早期導入事例として画期的な設計であった。

今回崩落事故を起こした中央径間は、プレストレスト・コンクリート(PC)箱桁構造である。各橋脚は、水平・斜めに配置された複数の杭とブロック基礎で設計され、水中施工にも対応していたようである。主径間(140m)は、中央にせん断接合(mid-span shear joint)を設け、両側をバランスドキャンチレバー方式で施工していた設計である。この構造は、建設当時のコンクリート橋で一般的な工法であり、中央部に継ぎ目を設けることで、自由な挙動を維持する形式である。このせん断接合部において、「剛性確保のための特殊ブロック」や後施工型のせん断補強が施された可能性が高いとの資料もある。これは、我が国の「姿勢確保設計」に相当し、構造的安定性を維持するために設けられたと推測する。使用しているPC鋼材は、Dywidag ST85-105高強度鋼材(φ32㎜)が使用され、1本当たり約10トンの張力を導入し、パラレル配置構成となっている。なおここで言う「姿勢確保設計」とは、構造の安定性を維持するための設計配慮を指し、実務上においては、「安定照査」「支持条件設計」「構造安定性設計」などに該当する。

崩落した中央径間は、図-12に示すように掛け違い(構造継ぎ手部)部があるが、構造的には連続性を持たせつつ、施工上の分節や地震応答の柔軟化のために必要とした施工継手と考える。Oliveira Bridgeの外観から一般的な判断としては、中央部にヒンジ構造を持つと考えがちである。しかし、先に示した崩落した状況で明らかなように、中央径間が一体となって落橋したことから、私は剛結された連続桁であった可能性が極めて高いと判断した。この構造は、事前にプレストレス導入によって橋軸方向に連続性を確保するPC箱桁構造であり、このようなことから支館中央に主応力が集中した結果、連続桁の支点間中折破断(nagative moment collapse)の形態をたどったと考える。

図-12 Oliveira Bridge中央径間センター部分

また、外観上を示す写真-3で明らかなように建設後に補強した外観を確認することができるが、公開された資料には補強関係のデータは無い。

写真-3 Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge : 崩落前の外観

このような理由から、推定の域を脱しないが、私がOliveira Bridgeについて現状と歴史を紐解き考えてみた。Oliveira Bridgeは、供用開始後60年以上供用しているが、現在までに補修や補強を行なった記録は一切ない。しかし、Oliveira Bridgeに外観には、箱桁側面や下面には本体構造とは異なった何らかの部材が取り付けられている。私の想像では、Oliveira Bridgeの箱桁は供用後の不均一な荷重や経年劣化で変形(使用開始後のクリープや乾燥収縮での中央部に過剰なたわみが発生し、設計当初の意図から逸脱した)が顕著になったことから、構造安定性を高めるためにクロスブレースシステムを形成するように追加したと考える。この部材追加によって、記録は無いが箱桁構造を補強し、ねじれに抵抗し、ひび割れなどの局所的な弱点に対処、剛性確保するために行ったと推定している。図-13にOliveira Bridge崩落時の側面から見た主径間の状況、図-14に中央径間の箱桁断面状況を示す。次に、Oliveira Bridgeが一瞬で崩落した状況を見て、崩落のプロセスを私なりに考えた結果を以下に示す。

図-13 Oliveira Bridge崩落状況:中央径間側面 / 図-14 Oliveira Bridge崩落状況:中央径間箱桁断面

1) 中央径間崩落のプロセス

崩落事前の情報及び動画から私が考えた崩落プロセスを4段階に分けて下記に示す

➀第1段階:崩落前の状態(累積損傷期)

崩落前の累積損傷時期としては、崩落数年前から崩落直前の時期を指し、PC箱桁構造に長期的な疲労や劣化が蓄積したステップを指している。

詳細を示すと、張り出し施工部の桁端部、支点部及びウェブ接合部に微細なひび割れが発生したことでPC鋼材の周辺に水分が侵入し、侵入水分によってPC鋼材が腐食して断面欠損し、併せて緊張力が喪失した。この現象を技術的に明らかにするには、過去週十年間の車両荷重履歴データに基づく累積疲労損傷解析(Palmgren―Miner則)を行うことで、鉄筋やPC鋼材に対する応力比疲労限度の超過推定が可能である。またコンクリートの中性化等によるPh低下を調べることで、鉄筋腐食や断面欠損が推定できる。さらに、鉛直支承反力の偏圧による負のモーメント領域の応力増加について予測ができる。現象としては、さらに支点部(橋脚上)には負曲げが集中し、桁上部側(上フランジ面)に引張応力が増大、回転拘束等によって微小なたわみを繰り返し、ひび割れを助長したことが考えられる。解析方法としては、ひび割れの進展速度をParis則で評価し、FEM非設計解析によって曲げ剛性の局所的低下をモデルで表し、局部的なたわみ増大や塑性ヒンジ化を検出する方法が考えられる。

➁第2段階:崩落現象の開始(限界状態の到達)

第2段階は、崩落直前の段階であり、応力が限界状態に達し、破壊が局所的に発生し始めたステップである。

このステップになると、桁側面(ウェブ)から床版にかけてひび割れが急拡大し、桁内部のPC鋼線が1本または複数本破断したことで内部応力バランスが崩れた状態にあると推定する。PC構造物として重要なPC鋼材が破断することで、破断部分以外の箇所に応力が集中し、負の連鎖によって次々にPC鋼線が破断する動的また準静的な連鎖崩壊現象のストリング効果が発生したことが推定できる。

この連鎖崩壊現象を明らかにするには、限界状態設計(LSM)に基づいて評価を行い、支点直上のコンクリートに作用する負モーメントによって鉄筋引張破断が先行し、せん断破壊が誘発された過程の分析が必要となる。

➂第3段階:連鎖破壊(崩壊進行期)

崩壊が始まる崩壊進行期の状況としては、局所破断から全体崩壊へと急激に進行する過程である。

連鎖破壊状況としては、支点間における主桁のたわみが急増し、桁中央部の床版が沈下し、剛性の崩壊が視認できるステップである。Oliveira Bridgeにおいては、ウェブ部材のせん断破壊、フランジの曲げ破壊及び桁断面の割裂破壊現象、放射線状または線状に割裂が生じるスプリティングが進行し、桁全体が塑性変形し、破断に至ったと推定する。3径間連続構造であることから、崩壊が一部から始まると全体に一気に波及し、橋軸方向の連続構造の崩壊に至る現象となる。例えば、中央スパンが破断すると、それによって構造全体の境界条件が一瞬で変化する。具体的には、支点反力分布が崩れ、曲げモーメント分布が再構成され、他のスパンに想定外の動的荷重・衝撃荷重が伝搬することから1径間の崩壊が他の径間の静定性を失い。全体崩壊が急速に波及することである。見方を変えると、構造系の拘束消失によって片持ち梁的挙動に変化し、たわみが急増、連続構造の中で、連結部(橋軸方向継手)や横締め材が引張破壊し、構造一体性が喪失する結果をもたらす。

➃第4段階:落橋・河川への崩落(最終崩壊)

崩壊の最終段階、中央部140mスパンのPC箱桁が一体で落下し、河川澪筋に沈下したステップ。

橋脚(支点)上の反力が不均衡となり、桁が支点上から跳ねるように浮き上がりつつ河川内に落下する完全落橋状況である。構造体は、水面衝突によって折損・断裂しつつ崩壊が完了する、爆発的な音響と水しぶきがあがる最終ステップである。

現地で詳細に各部材を詳細に確認したのでは無いことから先に示した崩落ステップ説明が確定ではないが、Oliveira Bridgeの崩落は、中央径間が崩落の主領域であり、側径間へも部分的に連鎖崩落が及んだものと考える。

崩落する状況を映像から確認していることから推定の域を脱しないが、中央径間と側径間は異なる構造系(PCとRC)または支承条件を持っていた可能性が高い(別ブロック)。先の崩落ステップ別の説明で明らかなように、地震時とは異なり、崩落による動的エネルギーが全体に拡散せずに、沈下・折損で局所終息したものと考える。これは、崩落の起因が水平方向の外力ではなく、自重と支点劣化による鉛直落下のため、全体の座屈やせん断崩壊には至らなかったと推定する。

2)Oliveira Bridgeの抱えていた課題

Oliveira Bridgeの著しい劣化を示す兆候は、2020年にDNITが柱の傾斜やひび割れについて報告しており、報告を受けて2024年5月には補修計画が策定されている。しかし、過去に発生した諸外国の道路橋崩落事故と同様に修繕計画を作成したが、実施しなければ意味も無い。

設計上の問題として設計荷重がある。設計当初の設計基準では、近年のブラジル国内で走行しているTB-450(450kN)のような重車両走行は設計条件とはなってはいない。

しかし、Oliveira Bridgeの崩落前の状況を調べると複数の大型車両が通行中していた実態があり、設計荷重を大幅に超過していた活荷重環境にあった可能性が想定される。Oliveira Bridge崩落時に河川に落下した車両は、硫酸約76トンと22,000~25,000ℓの農薬も積載していたとのことから、タンクローリー車両全体の総重量は約90トン前後、場合によっては100トン近くに達していた可能性もある。

直近のブラジルDNITの点検では「カテゴリー2(深刻な問題があるが、即時の崩落リスクは低い)」と評価され補修計画は立案されたものの実施されず、地元議員がこれを問題視し、亀裂を指摘する動画を撮影中に崩落事故が発生している。

Oliveira Bridgeと同様な環境は、我が国にも共通事項として言えることではあるが、 設計基準の更新と既存構造物のギャップがあげられる。具体的には、近年、NBR 16694:2020などの新しい設計基準が導入されているが、既存の古い橋梁には適用されてはいない。このようなことから、ブラジルの場合、新基準と既存構造物との間に設計・耐久性のギャップが存在し、事故発生のリスクを高めていると言える。

崩落事故の技術的要因を示すと、長年の使用によるコンクリートの劣化や鉄筋の腐食を原因とする構造の劣化によるもの、設計時に想定されていない重車両の通行による過荷重によるもの、新しい設計基準と既存橋梁との適合性の欠如などがある。また、点検・補修の遅延を原因とするのは、既知の問題に対する迅速な対応の欠如、設計基準の不適合があげられる。図‐15に崩落前のOliveira Bridge床版の状況を示すが、図-15で明らかなように既に崩落前には床版内部のPC鋼材がかなりの数、破断しており、プレストレスが抜けている状況が見て取れる。

図-15 Oliveira Bridge:崩落前の床版状況

3)明日は我が身、ブラジルのPC橋崩落事故

私の推定の域を脱しないので断言はできないが、ブラジルで起こった道路橋崩落事故は、人災とも言える。その理由は、Oliveira Bridgeについて劣化の進行を指摘され、それを受け道路管理者は2024年5月に修繕工事を業務発注している。ここでも、崩落に至る大きな問題が存在する。それは、管理者が発注したOliveira Bridge修繕工事を契約業務に参加した民間企業は請負いを拒否し、契約には至らなかったのである。我が国にも同様な状態となる事例は多々あり、工事は発注したが契約に至らない、不調契約の常態化である。今回発生した崩落事故前のDNITの対応や請負企業の問題点を以下に示す。

崩落事故の原因が老朽化だとすると、ブラジル国内の高齢化が進む橋梁に対して、最新の基準に基づく点検の実施と点検の結果に基づく効果的な対策を行う体制の構築があげられる。さらに、最新の設計基準を全ての既存構造物に適用し、確実に要求性能の確保と耐久性の向上を図る必要がある。ここまで示した対応は一般的で公的機関側の対応であるが、隠れた課題としてもっと大きな事実がある。

今回の崩落事故を受けて、種々な関係資料を紐解くと、Oliveira Bridgeの資料には無いが補強を行ったが劣化は止まらず進行し、そこでDNITは補修・補強工事を約1,300万レアル(約3億8,000万円)規模の契約案件として発注している。その際、入札参加企業12社である。しかし、DNITと応募企業とは受注契約に至らず、安全性確保は先送りされた。その理由として、技術書類・法的文書・財務証明に重大な不備があったことから、入札審査を通過できずに不調となったようである。

必要な補強が行えず崩落に至った事例は、イタリア・モランディ橋(Ponte Morandi)、インド・モルビ橋(Morbi Bridge)や米国・ファーン・ホロー橋(Fern Hollow Bridge)など数多くあるが、Oliveira Bridgeと同様な応札者が無くて崩落に至った事例はない。

私が今回敢えて話題提供が必要と判断したのは、Oliveira Bridgeが抱えていた重大な問題がある。それは、崩落事故発生の8か月前に、最悪のリスクを回避する目的で発注した工事が応札に至らず不調に終わったことにある。発注案件が不調となった背景には、企業側が敢えて受注を避けたとも考えられる。そこには、Oliveira Bridge補強工事の持つ技術的な困難さ、金銭的なリスク(工事内容のわりに発注金額が安価)、責任の所在(施工中の崩落や事故発生リスク)などが挙げられる。先に示す最悪の事態となった場合、管理者であるブラジル連邦政府・交通省及びDNITは、躊躇することなく通行止め処置を選択し、実施すべきであった。

今回の崩落事故事例は、インフラメンテナンスが常時抱えている重大なリスク、安全性確保にために発注した工事の不調、通行規制できない社会環境、老朽化施設の再度補強の困難性などが明らかとなった初めての事例である。我が国は、ブラジルで起こったOliveira Bridgeの崩落事故が鳴らす警鐘を受け止め、適切なメンテナンス・修繕とは何かを考え、官民連動で同様な事態とならないように早急にマネジメントすることが不可欠である。ブラジルOliveira Bridgeの崩落事故は、我が国のぬるま湯に浸かった状態のメンテナンスや口先だけのリスク管理に対し、明日は我が身、「人の振り見て我が振り直せ」、重大な教訓を示している。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら