コンクリート打設は失敗から学ぶ

上手くいくと……全プレイヤーが品質改善に楽しく励む

ここでこちらの希望を押しつけても経験上良くならないと思いましたし、せっかくであれば自発的にやってもらった方が技術の飛躍が見込めますので、現場へ行っては意見交換等するようにしました。意見交換も最初の数回は完全無視の状態でしたが、そのうち、話ができる関係となり、材料が規格外のシャブコンから規格内へ近づき、それが規格内に入るように変化、さらに規格内で硬かったり軟らかかったりだったものがスランプ5cm程度のマイナス側へと改善がなされました。徐々に元請さん下請社長さんからの質問が多くなり、締固め時間が5秒から30秒へ増え、さらに90秒以上と改善されていき、当然ですが硬いコンクリートは締固めるほどに空気が排出されて密実となって不具合は大幅に減少しました。

ここで、下請社長さんから無害である小さな沈みひび割れの解消について助言を求められこちらが助言すると、それに対しても前向きな意見がでるまでに変化がありました。ここまで来ると、全プレイヤーが品質改善をしていて楽しくなってくるようで、様々な不具合について、どのように解決策を助言されるか、実施して脱枠した後の確認も楽しみのようでした。

最初の頃は、「また来たか、面倒だな」といった感じでしたので大きな前進です。

徐々に品質向上が見られてきたある日、硬いコンクリートで徹底した締固めを実施したロットを脱枠した時のこと、今までとは全く違う品質のコンクリート(写真-5)を見ることになります。

(写真-5)品質改善途中の状況

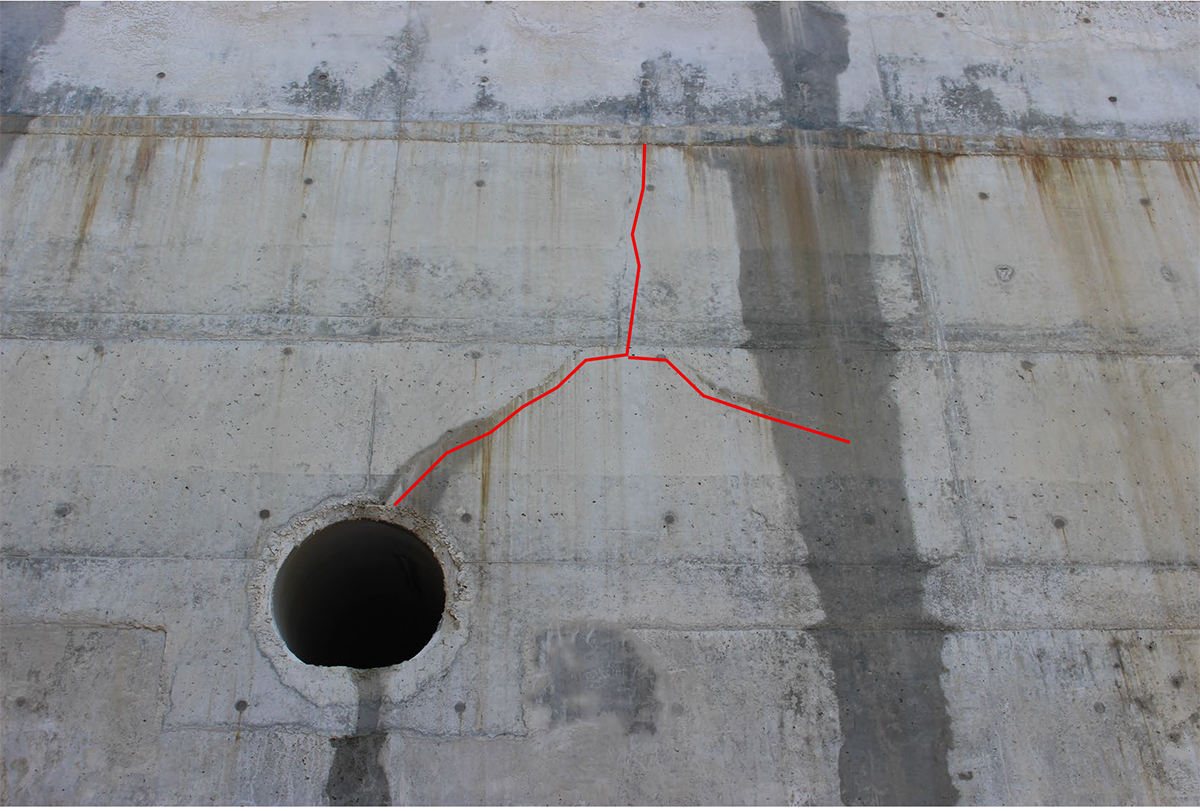

(写真-6)密実なロットでひび割れが止まる(赤線:ひび割れ)

まず残留気泡が指導前(写真-1・写真-2)ではとても大きなものが全体で発生していましたが、それが最大で5㎜程度となり、その数も極端に少なくなりました。打重ね線は、指導前ではクッキリして、そこでひび割れていたものが解消。そして私が事前予告したもので最も下請社長さんが驚いたもの、それは私が、「下のロットで発生した大きな縦クラックは、外部拘束によって上まで発生する事がほとんど、しかし、硬いコンクリートで締固めたコンクリートは収縮量が極端に小さいので、ひび割れは上のロットでは徐々に小さくなって、もしかしたらひび割れが止まるかも知れない。」(写真-6)といった事が再現された事でした。これには下請社長さん「今まで一度として見たことも聞いた事もない」と、驚いておられ全プレイヤーに大きな達成感があったようでした。

私はここで施工者全員を褒め称えましたが、下請社長さんは「せっかくなので、この現場ではこれを継続したい」と申し出があり、とても嬉しかった事、この現場は大きな成果をだすであろう事を発注者に報告したのを覚えています。

後日、発注者側の出先機関の所長から「そんなに良いコンクリートなら見たい」とご要望をいただいた数日後、所長、検査官の視察を受け、お褒めの言葉があった事に加え、このような現場があればまた見学したいと言われた事を施工者へ伝えたところ、とても喜んでもらえました。当たり前ですが、施工者は発注者に褒められると一番喜んでもらえますし、勢いがつきヤル気をだしてもらえます。また、どこでも似たような事が言えると思いますが、良い仕事をしている現場の共通点として、様々な挑戦と改善が容易となりますが、結果もそれなりに良くなる傾向で、そこでは全プレイヤーが生き生きとしていました。

過振動が当てはまらない材料としているので締固めるほどに品質は向上

この現場は、紆余曲折ありましたが右肩上がりに品質が向上し、砂防ダムの本体が完成して数ヶ月後、全国でコンクリートのひび割れ調査をしているある学校の研究室が現場へ来られた時、以下の質問(概要)がありました。

学生さん:「全国で実施したマスコンのひび割れ調査では、どのようなコンクリートも例外なくひび割れが必ず発生しています。ここでは(品質改善後)、微細なものを含めて確認できるものが1つもありません。理論上そのような事はないと思ってきたのですが何故そのようになるのでしょうか。」

平瀬:「まず全国のマスコンと前提条件や造られた思想がいくつも違います。全国では基準・マニュアルを守る事が少なく、良い事例でさえマニュアル遵守に少し手を加える程度です。ここでは廣井勇先生や吉田徳治郎先生が現役であった頃のコンクリートを想像し、在るべき姿を追求しています。例えばコンクリートの繋ぎ材は多いほどに劣化が早いので、材料出荷の際は可能な限り水とセメントを絞った配合とし、現場では水と空気を可能な限り排除するために徹底的に締固めて密実に仕上げております。マニュアルではコンクリートの過振動という事が指摘されていますが、過振動が当てはまらない材料としているので締固めるほどに品質は向上しており、これも大きく前提条件が違います。ひび割れ予測について、全国で解析式を使い、その結果から大きく外れないようなひび割れが発生しています。ただし、ここでは解析式と前提条件が全く違うので、全国のひび割れ発生状況と結果が大きく違うようです。ただ、ひび割れは見えないだけで生じていると思いますよ。」(詳細省略)といったやり取りがありました。この学生さん達はとても聡明かつ前向きで、5時間に渡り現場と休憩時間でお話しましたが、ずっと集中して話しを聞いておられ、私に対して意見・質問が40個くらいあってとても盛り上がりました。

私の学生時代と比較すると失礼かもしれませんが、コンクリートはとても難解と感じられましたので関心はなく、教科書のほぼ全てにおいて分らないことから授業では疑問が何もありませんでした。要は分らない事が分らないといった状態でした。それに反するかのように、現場へ来られた学生さん達は学会へ論文を出して採択されるような方々で、とても頼もしく比較にもなりませんでした。そのような学生さんを教育する先生に対して、ただただ尊敬しかありませんでしたが、そうした先生方にもし時間の余裕があって現場指導が頻繁にできる体制があったなら、全国でひび割れが極端に減少し高耐久な構造物が激増するであろうと想像できました。国家百年の計と良く言われますが、土木は国家の大事、先生方が現場へ頻繁に行ける人員・予算等が潤沢であれば費用対効果は大きいだろうと。

以上、極劣コンクリートが最高レベルになった現場の紹介となりますが、ここでは特別難しい事を要求された訳ではないと理解いただけたのではないでしょうか。

最初のうちは施工者に相手にされず完全無視に近い形で改善が進みませんでした。しかし丁寧に接するうちに施工者も仕方なしに付き合ってもらえるようになり、それから圧倒的な結果が得られた事から信頼を得て、最後は文句なしの仕上がり(写真-7)となりました。

(写真-7)改善後(赤線から上)、改善前・途中(赤線から下)

現場に行き、挑戦しよう!

一般的にコンクリートは座学がとても難しく、そこで圧倒的知識を身につけたとしても現場では前提条件が全く違うことから結果も芳しくない事が多いと思います。そこで多くの技術者は何が何だか分らずに萎縮してしまい、マニュアルに従ったフリをする事で保身に走るしか選択肢がない状況があるように感じます。

個人的に設計も施工も、成功体験からなるオリジナルを主張する技術者は見た事が無く、ほぼ「理論上はこうだ」と言えばそれで納得するしかない状況なので、多くの技術者は知識を詰め込んで、参考文献・出典が何かを言うにとどまることが圧倒的です。

理論には前提条件があり、その前提条件から外れるとその条件に合わせた設計・施工が求められるのは言うまでもありません。であるにも関わらず「理論上は・・」と言えば発注者含め全プレイヤー納得、もしくは黙るのはおかしくないでしょうか。理論を言うのであれば、理論の前提条件の推測ができて、自分達の置かれた状況ではこのようになるであろう事を主張するか、または「理論上はこのように言われているが、経験上このようにすればさらに良くなる」と使う為に理論は考えられていると個人的に思いますし、理論が絶対ではないから先生方は日々研究していると考えたら私たちの思考と行動は変わってくるのではないかと思います。

少なくとも設計者と施工者は、経験があって受注した業務に対して、経験値が反映されなくてはならないはずがマニュアル通りでは何のための専門業者であるか存在価値が問われかねません。

マニュアル通りとすること、これについて何度も主張しましたが、誰が悪いという訳ではなく、あまりに業務が多くなって追い込まれた結果、全プレイヤーが事実上、技術者から事務員に転職、書類に追われて現場での成功体験がないに等しいからではないでしょうか。私の経験上、現場へ出ようとした時、多くは嫌な顔をされ、「‘マニュアル通りにやれば良い」「下請けがやってくれるから現場へ出なくて良い」等と周りから言われ、同調圧力を受けてきましたし、それでも現場へ行こうとすると、現場へ行くのをやめさせる為なのか、いきなり書類が山のように増えて土日出勤になった事を経験してきましたので現場の大変さは良くわかります。

私たちは学生時代に何を学びどのように社会貢献しようと考えたか、また、就職した時に何をイメージしたか原点に立ち返れば、まさか今の書類漬けの業務など想像した人は一部を除いてほとんどいないでしょう。

先に述べたように、現場より書類、品質より利益、経験則よりマニュアル等の業界に対してこれで良いのかという自問自答が絶えませんでしたが、いま皆さんの業務が学生時代にイメージしたものと大きく違うとしたら、恩師達から何を学んだか思い出し、本質とは何か、何か違和感がないか考えてみて行動してみたら、ストック効果は急上昇するように思いますが、皆さんは経験を踏まえてどのように考えるでしょう。

最後にコンクリートが得意な人などあまり聞いた事がありません。しかし、それでも品質改善に挑戦すればマニュアル通りとする技術者より長い目で見れば何倍も早く良い結果がでる事は間違いありません。

できる範囲で結構ですので、土木技術者としてどうすれば良いか考え、在るべき姿を追求し、ストック効果最大化に挑戦していただきたいと願うばかりです。

今回も独り言にお付き合いいただきありがとうございました。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら