元気なインフラ物語

1. はじめに

共同著者:松永昭吾氏、宮本充也氏、木下義昭氏、AI。

「脱炭素への動き」や「脱炭素政策の正当性」について、皆さんはどうお考えでしょうか。この原稿では、連名の4人で、その影響や実社会への影響などについて集中的に議論した結果をご紹介します。しかも、4人が議論した結果(録音)をAIが文章化したものを、細田が編集して作成した原稿です。4人のエンジニアたちとAIの共創の作品になります。今後はこういう時代になるのですかね。

この議論に参加した連名者たちは、脱炭素政策に潜む「矛盾や偽善」に批判的で、環境問題の解決策としての効果や論理的な根拠に疑問を持っていました。一部の論者は、政府や企業が流行や政治的な意図に流されていること、またそれによる開発途上国への悪影響など、幅広い側面からその問題点を指摘しました。それでは、各論をご覧ください。

2. 脱炭素って必要?

細田氏は、脱炭素政策が根拠のない「嘘」に基づいていると述べ、これに対して松永氏も、脱炭素の必要性に関する具体的な証拠やデータの解釈に対して疑問を表明していました。一方で、環境保護と経済的側面とのバランスを取りながら、細田氏らの考える正しい方向性で実践を続けている企業の例(写真1:長岡生コンクリートの敷地内からゴミを出さない真の環境負荷低減)も挙げられており、その実践例では実際に環境的利益も享受できているケースが紹介されました。このような本物の実践例の哲学が広く普及していくことで、「嘘」の取組みをひっくり返せるのではないか、と議論が盛り上がりました。

写真1 長岡生コンクリートの工場の敷地内の様子

3. 脱炭素政策の今後

脱炭素政策の今後については、論者たちからは懐疑的な意見が支配的でした。ある論者は、現在の政策やアプローチが現象の根本的な解決を導かない可能性が高いと感じています。環境問題(というものがあるならば)、それに真に対処するためには、社会全体のより広範な議論と合理的な政策実行が必要であるとの意見が示されました。また、脱炭素を進める場合には、それらが実際に環境に利益をもたらしているか、より深い検証と分析が必要だということが彼らから示唆されています。漠然とした感情的な議論ではなく、科学的な観点に立ち具体的かつ包括的な検証と分析が必要です。最終的には、環境保護と経済活動とのバランスを取りながら、持続可能程度に発展していくための真摯な取り組みが必要であるという結論に達しています。

4. 本当に必要な対策は何か?

脱炭素対策について、参加者間で様々な意見が交わされました。一般的な脱炭素政策に対する懐疑的な見解が優勢で、政策の根本的な動機や科学的根拠に疑問を提起している様子が垣間見られました。一部の意見では、温暖化対策として CO2 削減が目標とされていますが、対策による効果について具体的な証拠が欠けており、地球温暖化の一因とされる CO2よりも災害対策など(写真2、写真3)に焦点を合わせた方がより現実的な対応ではないかとの指摘がありました。また、脱炭素が一種の政治的なカードとして用いられ、実際の環境改善というよりも政策的な流行や先進国の経済的な目的に沿った動きであるとの批判も述べられました。このような現状を鑑みると、真の目的は何かという建設的な議論を進めるべきであり、脱炭素の目標を設定する際には、その政策が本当に環境に利益をもたらすかということを念頭に置きつつ、より深い検証と分析に基づいて目標が策定されるべきだと言えます。

写真2 能登半島地震で効果が見られた適切な災害対策の例(撮影:細田)

写真3 細田が何度も通う広島県福山市の鞆の浦の砂防堰堤(沼名前神社の近く)

5. 環境負荷低減型の建設材料のあり方とは?

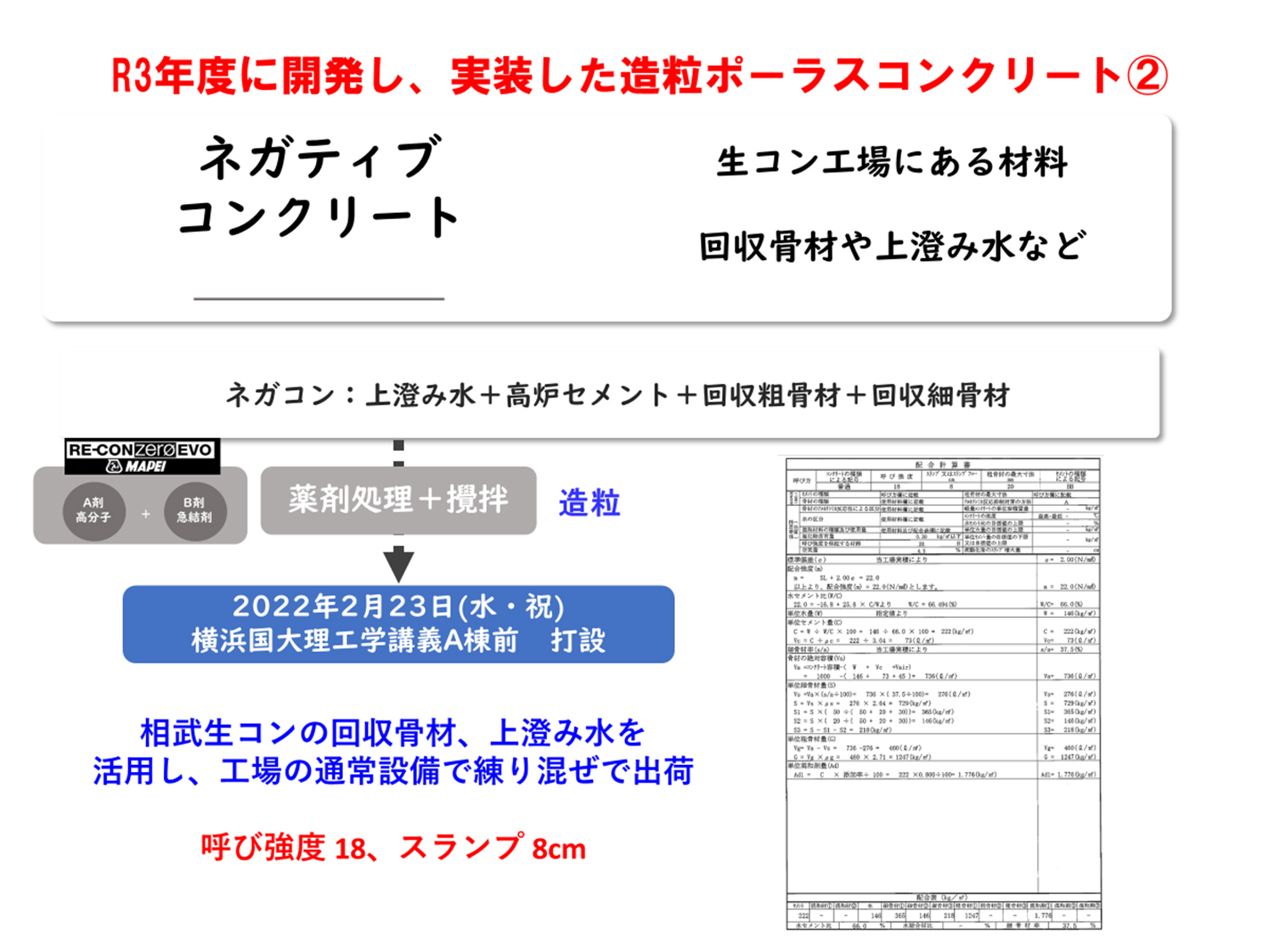

環境負荷低減型の建設材料についても、実践している技術者や研究者からの具体的な提言が多くなされました。”Down Grading Strategy”や宮本氏の「生産から廃棄までのゴミを出さない」という方針が提示され、既存の技術や材料を地域性を考慮しながらより効果的に活用し、廃棄物も含めた材料や技術を循環させることが重要だと考えています。また、材料の輸送量を削減し、生産過程で発生するCO2排出量にも配慮すべきという意見がありました。コンクリート肯定論も出ており、後述するオワコン(図1、図2)の「水を通す」機能や、「水を保持する」保湿機能などの今後の活用可能性でも盛り上がりました。

図1 超環境負荷低減型のオワコンの技術開発(基礎研究)と実装

図2 2021年度に実装した生コン工場で普通に作れた環境負荷低減型のオワコン

超耐久的なコンクリートを使うべきという意見があり、そうすると劣化しなくなるので、新しいコンクリートの需要がさらに減りますかね、という議論がありました。インフラが本当に不足しているのかどうかという、意見があり、我が国は必要なインフラが実は全く足りていない、という意見が出され、コンクリートの需要はしばらくは無くならない、という合意を得ました。適切に必要なインフラを長持ちするように建設し、長寿命化と生コン需要確保を同時に実現することの重要性に皆が気付きました。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら