新しい時代のインフラ・マネジメント考

⑯「新技術」と「マネジメント」が今後の軸

植野インフラマネジメントオフィス 代表

一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長

植野 芳彦氏

1.はじめに

やっと少し秋めいてきました。

現在、国土交通省関係で、「群マネ」と「新技術ハンズオン事業」「八潮」の3委員会に出ている。これらは社会問題として重要課題である。さらに経済産業省からは「木造立体迷路」の相談があった。昨年の兵庫県での事故を受けての物であり、全て老朽化がらみである。私はこれらの中で現場の本音を言っていくのが役目だと思っている。きれいごとや絵空事を述べてもしょうがない。特にインフラマネジメントにおいて、今重要なのは、学術的にどうかよりも現場の実態とその対処である。研究ではなく実学であると言うことであるがどうもその違いが理解できない方々が多い。そして、これは民間側に多い。

2.「新技術の導入」はどうして進まない?

新技術の積極導入ということが言われて久しい。しかし、導入ができないでいるところが多いのではないか?まずは、新技術の導入を、強制するのもおかしなものである。

必要に応じて工夫して導入するのが新技術である。

既存の技術の延長線上にも実は、新技術化できるものがある。八潮の委員会の中で話を聞いていて、やはりな!と思ったのが、緊急調査した箇所の中でドローンが使用できた場所は6か所のみであったと言う発言が実際に行っていた協会からされた。これは、私は納得する発言であったが、かつて(今も)期待されるドローンであるが実は難しいと言うことである。これは、ドローンがだめだと言うことではなく現場での制約上から、思ったように使えないと言うことである。この結果から、すぐに「ドローンは使えない」という方々がいる。かつて、推奨していた方々の中からも出てきそうであるが、そういう短絡的な方々は、そもそもが新技術の導入には向かない方々である。少々前まで「ドローン、ドローン」ともてはやしていたがそうでもないと言うことだ。

例えば、既存の非破壊検査技術の中にも皆さんが知らない技術はたくさんある。こういったものを学びなおすことで新技術の活用は可能になっていく。ただし技術には制限がある。やはり八潮の事故によって期待されている地中探査技術であるが、これにも現存技術には限界がある。これも実際には、能力的にかなり低いのが実情であるが、安易な判断をしているものが多い。私も実際に現場で、業者にわざと聞いてみると「地表面から3mまで可能だ」と言うことであった。しかし、世界的に見ても、そんな機材は存在しない。

かつて、海岸岸壁の空洞が課題になった時に、様々な調査法を調べた経験があるが、そんな機材は存在していなかった。電磁波を使用したものが主流であるが、世界で一番の高性能機はNASAにあるもので、当時で2mまで。これは月面の資源開発用であったが、ましてや日本にそんな機材はない。業者さん、うそを言ってはいけない。私は非破壊検査会社で5年間修業させてもらった。全てはこの時のためである。知らないふりして質問しているが、嘘は見抜ける。

新技術の導入において、最近思うのが、どうも押し売り的なものが多いと言うことである。そうではなくてお互いに欲しいものを導入しないからうまくいかない。官庁側に、考えが薄いから、何でもよくなって、使えない物を使っている。良い結果が出るはずがない。よくニーズとシーズのマッチングというが、開発側のシーズは、開発しているのだから当然、高い意識があるものと信ずる。しかし、発注者側のニーズが安易である。だから進まない。

新技術はその技術単一で無理であったら複数の技術を活用するようなことも必要である。複合した技術で活用する考えも重要である。要は、発注者側のニーズ、目的が何なのか?であると言うことである。何を確認したいのか?目的は何か?である。これがあいまいだから、ただなんか使って成果を求めても、無意味なものを実施していることも起きてしまう。なので、進まないと思うのだが。

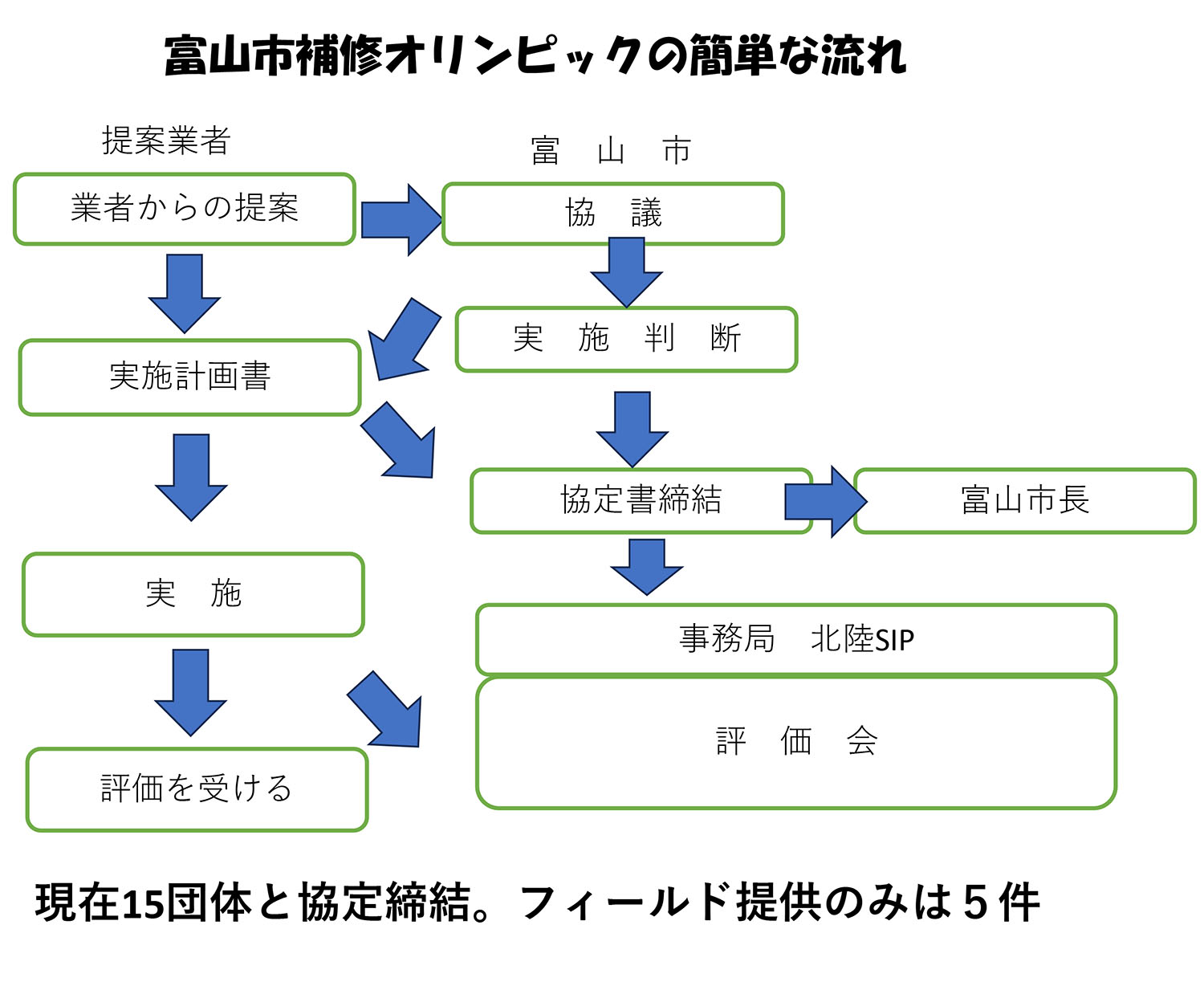

新技術を効率よく活用するには情報が重要である。アンテナを高く張る必要がある。そして、使ったところは情報発信をしていき他の自治体が参考にできることも重要である。また、新技術の評価制度を充実させる必要がある。評価制度がないから自治体は使いづらい。富山では「補修オリンピック」を実施評価している。みなさんネーミングを馬鹿にしているが、そんな暇はないはずである。いいからやってみろよ!

3.マネジメントは

八潮の委員会が「下水道を起因とする・・・」から、インフラ全般の話に移行している。インフラの老朽化という問題であるが、前から「老朽化」というのは暗いイメージで寂しい気がすると思っていたら、「インフラ高齢化」というのが良いのではないかという話も出てきている。これに対処するには、「新技術の導入」と「マネジメント」が重要だと言うことになってきた。これにはおおいに賛成である。

新技術は前述したがここではマネジメントである。どうも世の中の動きを見ていると日本人はマネジメントが苦手なようだ。なぜか?難しく考えすぎるのではないか?私は、マネジメントは「何とかすることだ。」と考えている。学術的ではない。何とかすることがマネジメントなのだ。私は能力が低いので、難しいことや細かいことは嫌いである。研究者ではなく実務家である。なので「何とかすること。」なのである。

ちょうど2000年韓国の高速道路のPFI事業のマネジメントを経験した。

韓国で経験したPFI事業

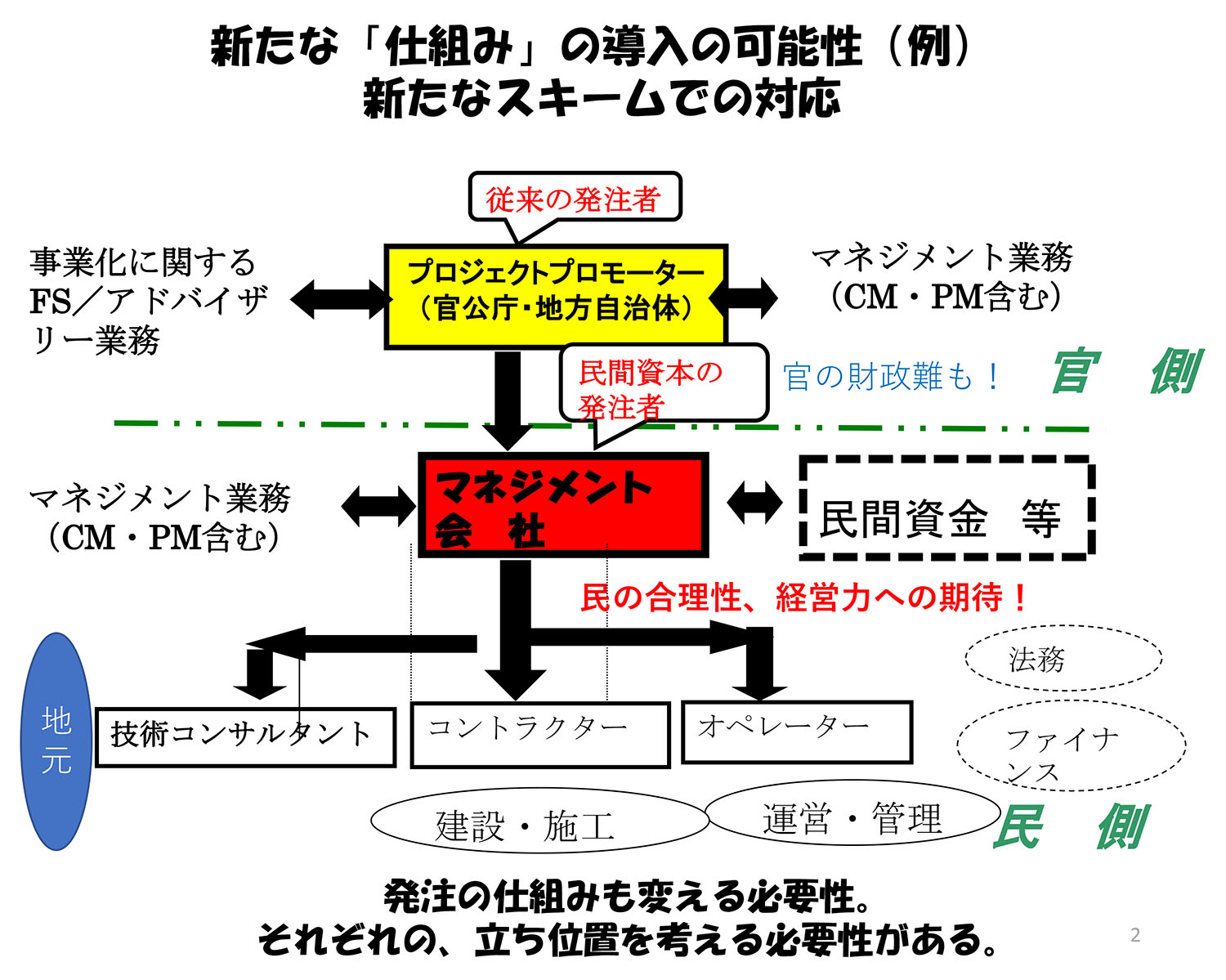

言葉も片言で事業を何とかしなければならない立場に追い込まれたが何とかした。これはおおいな経験であった。しかし、これは日本では受け入れられなかった。都合の悪い方々が消そうとして動いていたのを感じた。民間企業でゼネコン、メーカーは賛同者が多く、33社の研究会を作ったが、結果的に認められなかった。これで、日本の国はマネジメントという意味で、30年遅れた。国土交通省内でも、一部の方は認めてくれたが、結果的に消された。しかし、今こそ必要であるが、もう手遅れであろう。

なぜマネジメントが進まないのか? 私の中では理由は分かっている。しかしそれを言っても仕方がない。しかし、かつて同様に「標準設計」「標準化」が否定されたが、マネジメントの基本は標準化にこそある。これが理解できないのである。物事を突き詰めていくときにインベントリーや標準化は必須である。これが理解できない方々は、一件設計の推奨派やデザイン重視派に多い。それはそういう事柄が必要なものに関しては、必要であって、十分の力を発揮していただければよいのだが、場合によれば違うのだが、インフラマネジメントの世界では、多数の物を一気に管理していかねばならないと言う条件下にある。すなわち、多数のマネジメントが必要なのだ。標準化はその一つの手法である。まさに「群マネ」などはそうである。それが理解できないようだと、群マネもインフラマネジメントも理解はできないので、気を付けたほうが良い。

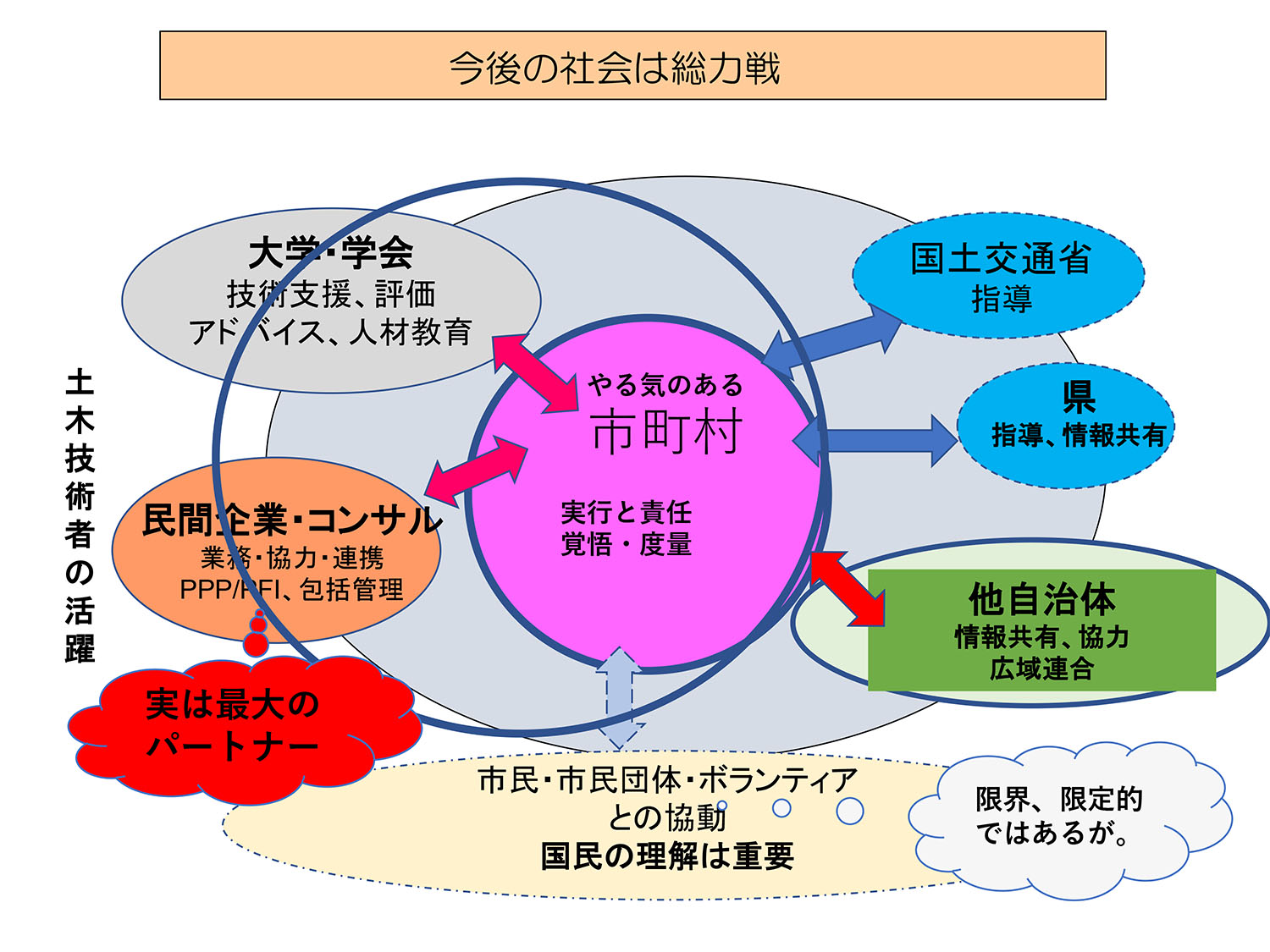

群マネの話を出したが、「群マネの手引き」が、14日に提示される予定である。これが提示されるとまた大騒ぎになるのかもしれないが、当たり前の話しかしていない。先行事例やメリットなども書いてあるが要は、自分のところにあった、マネジメントを考案していかねばならない。発注者管理者はここを考えなければならないが、果たしてどうなるか?他人任せではうまくは回らない。考える力が必要である。コンサルなどの押し付けではなく十分に考えて協働して考えていくことが重要である。他人任せではうまくいかないし、これまでのような「押し売り営業」では失敗するか長続きしない。当事者が考えて実行する。これがマネジメントである。

群マネの手引が出る

マネジメントを行うには決断力が重要であり、昔からの官庁職員には少々苦手な部分かもしれない。当然責任は重くのしかかる。しかし、何もやらない責任よりも、何かやって失敗したほうが、許されると私は思う。挑戦しかないそして決断、しかし、これを行うには、多少の技術力は必要である。よく多いのが後になって、ああでも無いこうすればよかったとかいう方々であるが、それは民間の中でやっていていただきたい。民間の中ならば責任は自己責任である。官側には官側の都合がある。

新たなマネジメントが必要だ

富山で吊橋を県道の上にかけたときに、あれこれ周辺から言われたが、そんなことは分かっている。しかし、我々は「実行者」であり許された範囲内での決断権しか有していない。事業はトップが「やる」と言えばやらざるを得ない。その決定までは様々な検討や意見を示しても、最終的にトップが決断すれば、あとは実行するのみ。検討の軸を変えるだけである。どうもそれがわかっていない方々がいる。よく、公共事業にかかわってこれたなあとさえ思える。さらにそこに財政的制約が、重くのしかかってくる。

ここで重要なのが、LCCの検討がどのように行われているかである。どうも見ていると設定が甘い。塗装の塗り替えや伸縮装置の取り換え、床版の交換などの設定が昔のままである。これでは、「長寿命化」などできっこない。構造的配慮もない。時々コンサルに文句を言ってしまうが本当に配慮が足りなく腹が立って、仕方がない。

まあ、このくらいでやめておこう・・・・群マネや包括管理などで、時間に余裕が出たら、長期的な将来像を描けばよい。それが本来の、官の役割である。細かなことに惑わされてはいけない。

v2.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら