新しい時代のインフラ・マネジメント考

1.はじめに

前回は点検要領の改訂に関して少々書いたが、「点検が大変だ」、「点検の人工を上げてもらわないと赤字になる」と言う話を多く聞く。点検は、「維持管理の導入口」に過ぎない。ここで、苦慮していると先には進めない。では皆さんはなぜ、ここで躓いているのか?これを一口で言ってしまえば、インフラマネジメントの全体像が見えていないからである。1工程にとらわれてしまっているからである。点検は初めの工程であり、その後ろには、やらなければならないこと、考えなければならないこと、がたくさんある。

インフラマネジメント、維持管理に関しもう一度最初から考え直した方が良いのではないだろうか? 維持管理の本質は、「事故を起こさないこと。治すこと、延命すること」、つまり補修が重要であるが、その前に、それがいま安全に使用できるのかどうか?と言うことが重要である。これができて初めての予防保全、長寿命化となるのだが? 何度か同じようなことを書いているので、興味のない方は読まない方が良い。

2.インフラマネジメントの全体像を考えよう

全体像を知ろうと言うのは、いくつか意味がある。橋が架かっている状況を知ると言うこと。計画・設計・施工の実際を知ること。さらには運用管理を知ることである。我が国の技術者は残念ながら、中々この全体を経験できていない。そんなこと知る必要はないという方もいるだろうが、実際には技術者としたら片手落ちで、とてもとても海外の技術者とは太刀打ちできない。材料に関しても鋼とコンクリート、石材やレンガ、木材など多くの材料を知る必要がある。

人間もそうであるが、まずは生まれた時の環境や体格などがその後の成長に大きく影響する。私は、子供のころ痩せていて、病弱で親や周囲から「食べろ食べろ」と言われて育った。最近はそれが悪い影響を及ぼしている。これは母親が病弱だったためである。子供のころに妹を1人亡くしている。その後環境の変化や、武道を通して健康体になった。しかし、何よりも、周囲が人一倍気を使ってくれたからである。

構造物も、生まれた時の状況はその後に大きく影響する。人は手のかけ方によって変わってくるが構造物はそうはいかない。欠陥があればそのままである。気づかないことも多いし目をつぶっている場合も多い。現在老朽化と一言で、片付けようとしているが、実は初期不良、早期劣化が積み重なったものが意外と多いと感じている。

正直言って、まずは管理者の能力や考え方で設計思想が大きく変わる。管理者の設計思想によって、構造物の設置場所から耐久性まで大きく変わってしまう。イニシャルことをできるだけ安くというのがかつての設計思想の基本であった、高度成長期に、できるだけ多くの構造物を造るという当時の使命下では、仕方がない現実である。この思想の基建造された構造物が、50年の寿命を迎えようとしている。そしてほとんどが委託業務なので委託されたコンサルの能力によっても影響を受ける。さらには施工業者の能力も関係してくる。老朽化と言いつつ実は初期不良だったと言う構造物が多いと感じている。そこに材料の配合の変化や、ポンプ車の活用等施工法の変化が、良く影響していればよいのだが現実は逆である。

構造物は計画段階を経て設計に移るが、まずは計画段階で、適正な地形条件を把握できていないと、予想外の外力を受けることになる。周囲の地形や、地盤の状況など、本来であれば精査が必要であるが、簡単なところでは、ボーリング本数をケチったり、地質調査も十分ではないと、正しい計画・設計はできないが、ここのところが甘い。事前に考えられるすべての調査を行うことは重要なことであるが、なかなか実行されない。例えば今回の能登地震の際にも地質データが有れば地盤の予測はできる。

設計と言う行為は仮定の行為である。仮定によって条件を決めていき構造物を計画するのだが、この部分では実物ではない。なので、極論を言うと実態とは違っているかもしれない。このことをどれだけの人間が理解できているか?単純ミスも大いにある。現在の点検マニュアル類も、全てはまず対象物が健全であったことに基づいている。ここに落とし穴がある。もともとの欠陥を違った評価でしていくことになる。最近設計ミスなどでも時々見つかるが、鉄筋量不足や版厚不足などは良い例であり、実はこれは昔からあり、昔の方が多かったかもしれない。

流動性の高いコンクリートがポンプ車の採用で急激に発展した。水セメント比の高いコンクリートであるが、このことも維持管理上は重要視しなければならない。防水層への過信や、伸縮装置の既製品化、設計手法の変革など挙げればきりがない。良い方向へ向いていれば問題は無いが一方が良ければ一方が悪いという状況になっていないだろうか?こういう技術の変化による、施工に起因する劣化も一概に老朽化として扱われてしまう。

インフラマネジメントを行っていくうえではこれらの流れを理解したうえで、今後長期にわたり、どうしていくのかを考えなければならない。1橋1橋の問題では済まないのである。これらを理解し、なぜ今の状況なのか?どうしていけば良いのかを判断しなければ、ならないのだが、どうだろうか?

3.マネジメントとは総力戦

富山市と言うと「橋梁トリアージ」との話になり、当初はだいぶ批判された。まあ、批判大いに結構である。それだけ関心があると言うことだろう。最近また、トリアージへの問い合わせが増えている。ある程度理解できている質問ならば大いに結構である。

しかし、うわべだけで、なんとなくやろうと言うのは、辞めていただきたい。これは、「まずは数のリスクを減らす必要がある」と言う、思想を示したのだが、多くの方々は「なぜ長寿命化ではなく、橋を減らすのか?」と単純に考えてしまうようである。かつての時代は、数が多いのは良いことだった。しかし今やリスクになる。しかし、甘い考えの方々はそれが理解できないようである。そのような甘い考えではインフラマネジメントは実行できない。我々がやらなければならないのは、インフラマネジメントでトリアージはその項目の一つなのだが、どうもそれが理解できない方々がなんと多いことか? 結局、造る時代の幻想を未だに追っているということである。

そして、インフラマネジメントを行っていくうえで、1つ1つの手法にこだわりすぎているというところである。例えば「ドローン」や「橋のお掃除」であるが、それだけでは解決しない。橋梁トリアージは橋梁マネジメント計画という戦略のうちの1戦術である。これがわからない方々が実に多い。戦略と戦術の違いが判らない方々が実に多い。世の中の多くの方々、それを評価する立場にある方々が、1項目を評価してしまっている。これは短絡的思考の日本人の昔からの悪いところである。戦術は良い。しかしそれがすべてではない。この違いが理解できなければ、失敗に終わる。

共通認識は「インフラマネジメント」である。重要なのは、「使える物はすべて使うこと」である。1つ1つを取り上げて歓喜している場合ではない。よく富山市では「富山市の橋梁トリアージ」との評価を受けるが、実は私は非常に不服である。トリアージは、考え方の導入部分を示したものであり、この言葉は戦略的に用いた。トリアージは一部である。本来であれば「インフラマネジメントの1項目、手順」と評価してほしいのである。

俯瞰的に全体を見通し、まずは数のリスクを減らすことが重要である。これが理解されないということは、このインフラ老朽化対策は、負けると言うことにつながる。日本人の悪い癖である物事へのこだわりである。

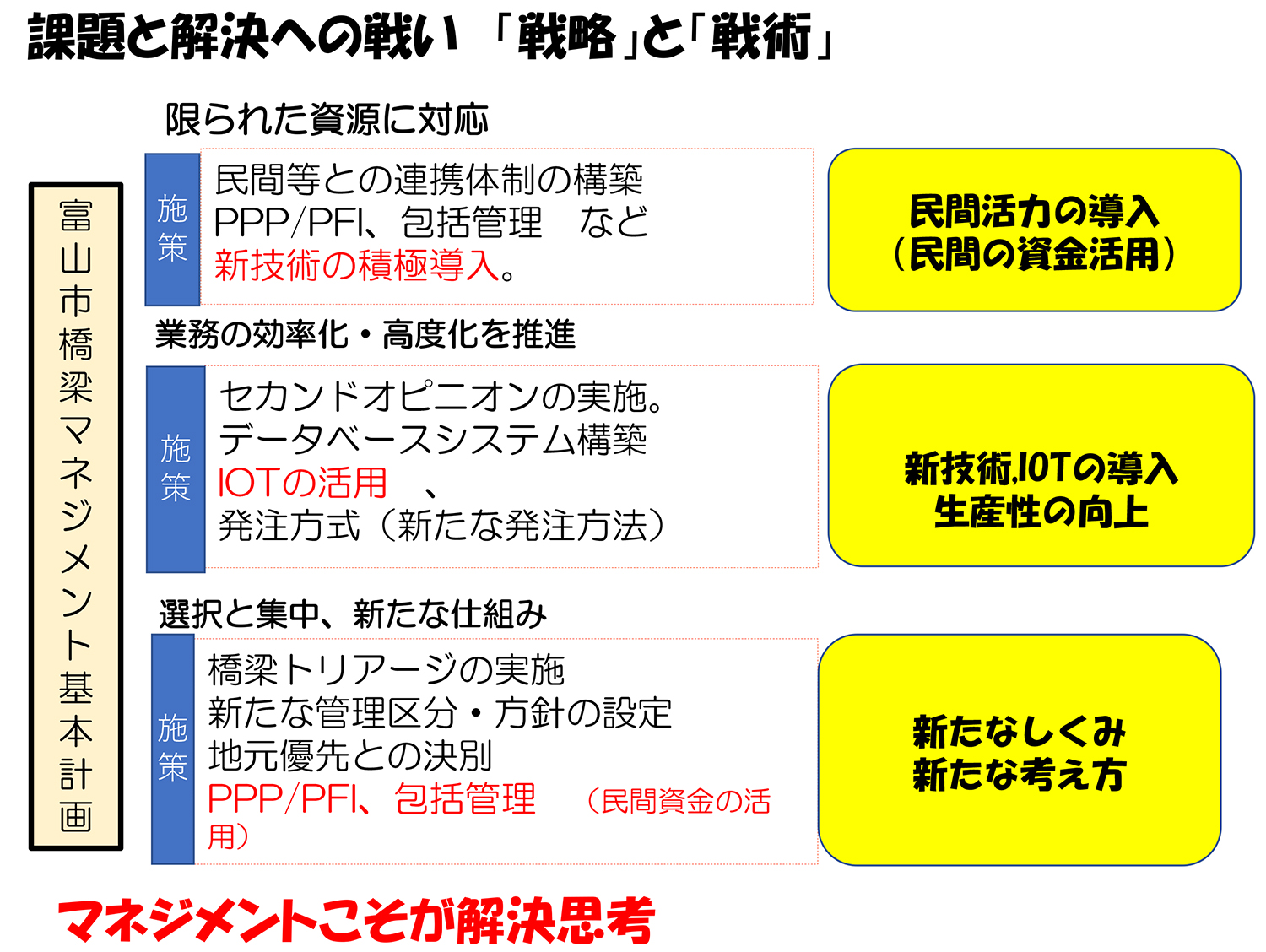

1つの手法で課題を解決できるほど、インフラマネジメントは甘くはない。以下に、富山での戦略の中身を示すが、これも何度話しても理解はされない。

① 【事前準備】段階 ⇒富山市赴任前

・最初にデータ分析 ⇒橋や構造物の数、人口、予算レベル、職員の技術レベル、人間性、地理的要件、

・地形、地盤、断層の有無、活断層の位置

・外的要因 ⇒市民レベル、委託先のレベル、請負先のレベル、国交省(地整)および県のレベル、周辺市町村のレベル。市民の性格 等

・過去の構造物は適正か?今後は是正できる可能性はあるか?

・将来の可能性 ⇒新たな仕組みが受け入れられる土壌はあるか?

・近隣大学の調査 ⇒土木教育の充実具合。実験設備の確認(これによって教育レベルがわかる)さらに、将来、協力してもらえそうな分野の確認(例:地質、構造試験 等)

⇒近年の傾向を感じると異常に学をありがたがる傾向にあるが、学とは協力して、職員や地元業者の能力を挙げる努力が必要である。

②【目標】として

・限りある予算の中で、メリハリのある管理を行い、効率化をはかる ⇒橋梁トリアージ

・データの蓄積をはかり、より合理的なインフラ維持管理を実施する

・当面は過年度の橋梁点検で発見された損傷や今後の点検により発見された損傷について対策を行い、確実に「安全」なレベルを確保することを目指していく。(第三者被害防止)

・将来的には、「安全」なレベルの対策が進んでいく中で、対策コストや道路ネットワークによる市全体の経済活動や災害時の社会的影響などによる外部コストなどの視点、個別橋梁の健全性や体力(耐荷力、耐震性)などの視点を取り入れた維持管理に移行することで、「安心」の向上と管理コスト縮減を目指していく。

・中小橋梁に関しても点検を実施し、重要橋梁と中小橋梁とのメリハリのついた、新たな維持管理手法による試行を行いながら、橋梁維持管理手法の効率化・高度化をはかっていく。(新技術の試験フィールド提供と評価)

・信頼の出来る新技術の採用などによる徹底したコスト縮減や点検、を実施し効率化を図る。(同上)

・簡単な点検や清掃などの多くの場面での「市、利用者、大学、他機関」との連携および協働、民間活力の導入をはかっていく。「インフラ管理の総力戦体制」⇒しかし制限あり

例:方策1:新たな委託発注形式(案)

地元単独、地元+大手、現在の委託先以外の地元+大手 (例:検査会社、測量会社)

国交省系財団+地元(例:土木研究センター+地元)、大手単独、点検会社

③【課題等】現状から

・マネジメントシステム構築には数年懸かる。まずは、仕様書に資格要件などの明確化。

・現在のまま実施していく方法もあるが、いつか破綻する、税金の無駄。

・「橋梁点検」「診断」に関して責任を明確にしていく必要がある ⇒今後の会計検査 等

・「診断」は、管理者が行うべきである。(コンサルに依存するな)

・先進事例の調査も必要であるが、全国、国ですら、どこも模索している状態

・いわゆる設計ミス等瑕疵問題に対する責任を明確にしていく必要性が有る

⇒賠償金(受注額を超える賠償金の事例あり)、現状は甘すぎ

・コンサルに依存しすぎ⇒コンサルは現場知らない。

・もうすでに、予算的に対応できない結果が見えている。⇒どの時点であきらめるか?

④【実行施策】

・橋梁トリアージ(選択と集中)

・「技術的仕分け」「社会的仕分け」を総合し、順位付けを行う

・橋梁データベース ⇒シュミュレーションを可能に。

・セカンドオピニオン

点検精度等の再確認と精度アップ ⇒点検と診断の精度がその後の補修などのコストに関わる

・マネジメントカンファレンス

学識者による検討会。職員の負担軽減(決定資料)⇒第三者による評価をつけることで説得力を

・積極的フィールド提供

新技術・工法などの実証の場の提供 ⇒新技術の開発と導入

・研究協力協定

大学、研究機関、民間企業との研究協力協定の締結 ⇒総力戦

・職員教育「植野塾」

インハウスエンジニアの教育。考える職員、マネジメント思考 等 毎月1回の実施

・補修オリンピック

補修工法の標準化へ向けた評価のための試験施工の実施⇒実装のための試行

・難易度による発注

構造物の難易度によりコンサル等の選別⇒信頼性の確保

・最後には、あきらめる覚悟

⑤【今後の検討課題】

・包括的管理、PPP/PFI

・架け替えのマネジメント ⇒架け替えも集中すると破綻する

・補修方法の標準化⇒伸縮装置から始めたが、同意を得られず中断

⑥【新たな効率的管理手法】

・点検等の新たな委託発注形式の設定 ⇒例:難易度に応じた委託、橋梁専業者への点検発注、地元建設業者への点検発注

・注目すべき損傷の絞込みと継続的な点検(モニタリング)⇒ASR

・再劣化の評価と実体の調査

・点検と診断の役割と責務を明確に分離し実施⇒業者と職員

・寿命に関わる損傷と技術基準の充足度から健全度を評価(健全性と体力)

・コスト縮減を目指した中長期的な視点での事業計画の立案

・新設・更新時にはメンテナンスを考慮した設計の実行

・施工時の品質管理、完成検査の徹底⇒鬼の検査官

・構造ディテールおよび付属物の標準化とその採用⇒、水切り、伸縮、高欄 等

・補修、補強工法の標準化 ⇒補修、補強設計の可能な限りのパターン化

・PPP、NPM、包括的維持管理 等新たな仕組みの検討

・モニタリング技術や点検ロボットの的確な採用、導入

・補修新技術の適正な判断と採用

・新技術の活用促進 ⇒民間の実証不足 仮称「補修オリンピック」の開催

・実証の場と実績の提供

・公募にて実施、評価メンバーは、金沢大、金工大、石川高専、長岡高専等 北陸

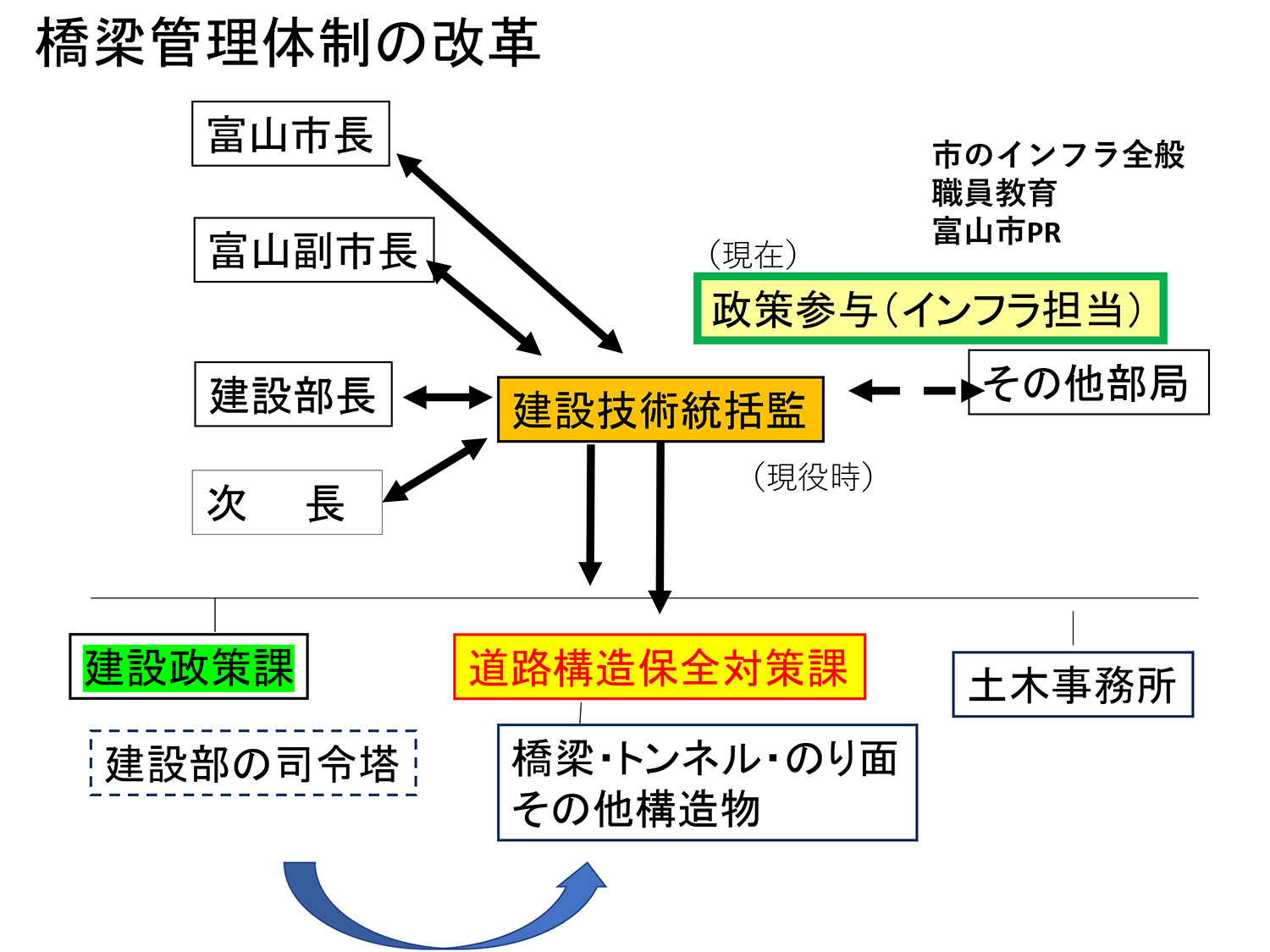

⑦【組織改編、人事】※組織までいじる覚悟がないとマネジメントは完遂できない。組織改編もマネジメントの一部である。⇒これも皆さん分かっていない

・建設部内を、維持管理にシフトした体制に改造

「建設政策課」と「道路構造保全対策課」の設置

・人事異動サイクルの変換 等

くどいが、「橋梁トリアージ」とは、マネジメントの中の1手法の項目である。これがわからないのでは、インフラマネジメント、マネジメントは理解できない。マネジメントを行っていくうえでの、1プロセスなので、これだけを議論しても間違った方向へ行く。1手法を取り上げて評価しているのも現在の状況であるが、マネジメントとはそういうものでは無いのである。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら