高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第14回 構造物の補修・補強と予防保全を学ぶ専門特修講座「橋梁長寿命化対策」

長栄工業株式会社

技術部 部長

(長岡工業高等専門学校

特命助教)

白井 一義氏

はじめに

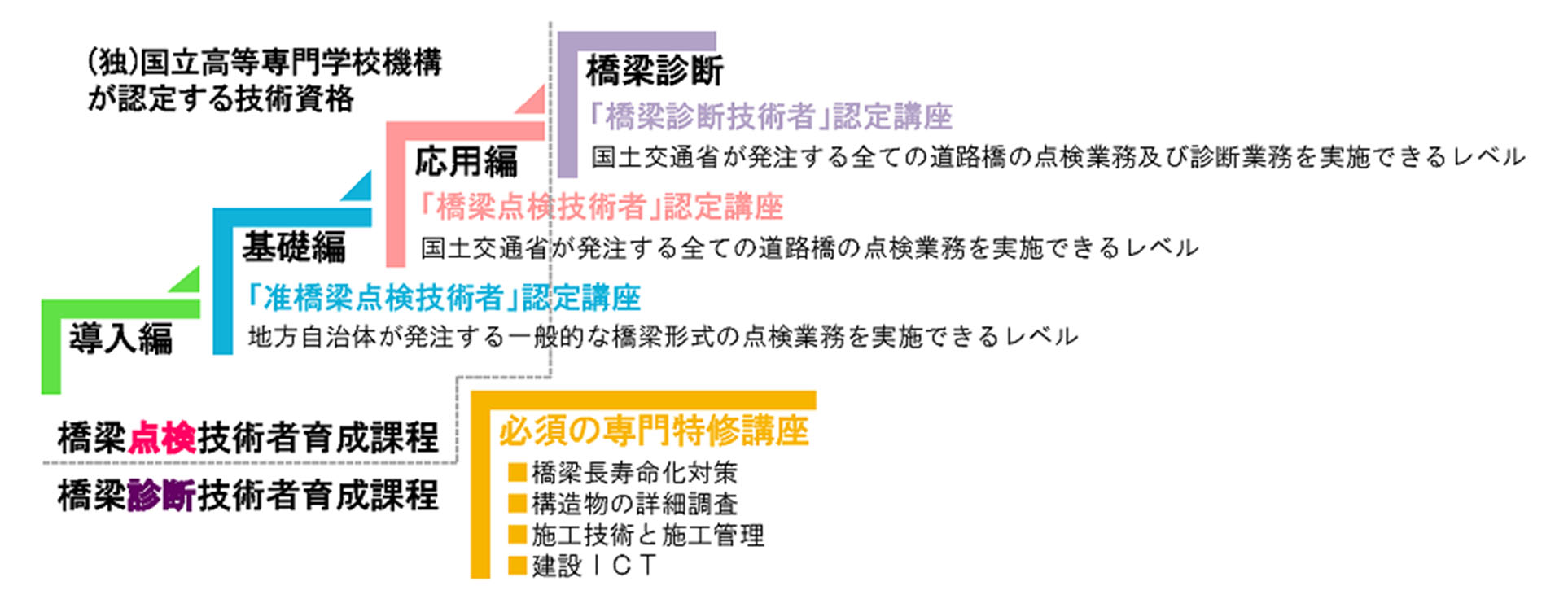

KOSEN-REIMの提供する社会人向け橋梁メンテナンス講座(連載第1回参照)では、「橋梁点検技術者」の資格を持つ人が「橋梁診断技術者」の資格を取るために、関連する4つの専門特修講座を受講することを義務付けています。「橋梁長寿命化対策」「構造物の詳細調査」「施工技術と施工管理(連載第7回参照)」「建設ICT」です(図-1)。橋梁診断を行ううえで知っておくべき関連知識を、それぞれの講座で時間をかけて学びます。短期間で資格を取得することをあえて求めず、回り道をしてでも実践的な知識を得たいという方が、このように繰り返し学ぶことで、4つの講座の知識が互いに補強され、本物の知識となっていくと考えています。本日はその中の「橋梁長寿命化対策」について紹介します。

図-1 橋梁診断技術者取得への道のり

講座の概要

2019年度から5年間行われた文科省のKOSEN-REIM事業(KOSEN型産学共同インフラメンテナンス人材育成システムの構築)は、その名の通り、産学共同で地域のインフラメンテナンスを担う人材を育成する拠点と持続可能な仕組みを構築することがミッションであり、実務に精通した民間所属の技術者が各高専のREIM専任教員となり、民間の知見を注ぎ込んだ教材と教育システムを作ることが重要な柱として位置づけられました。私は長岡高専の専任教員としてこの任に臨み、同じような立場の丸山聡先生(ダイアテック/長岡高専)、宮川清剛先生(ジビル調査設計/福井高専)とともに、実務経験に根差した橋梁の補修・補強の生の事例を受講生に紹介するような講座を作りたいと考えました。元々舞鶴高専社会基盤メンテナンス教育センター(iMec)には、ニチレキ株式会社が提供する「舗装と防水層」という講座がありましたので、これと合体させて、事前学修のeラーニングと2日間の対面講習会から成る講座を開発しました。

「橋梁長寿命化対策」のカリキュラムは図-2に示すとおりです。まずは診断技術者が知っておくべき補修・補強のメニューをできるだけ網羅し、事例とともに紹介します。eラーニングで時間をかけて学び、講習会ではそれを補完する動画・画像や講師の体験談で知識を補強します。「RC構造物の補修・補強」「PC構造物の補修・補強」「鋼構造物の補修・補強」「橋梁桁端部の劣化とその対策」「RC床版の補修・補強」の5科目です。そして得られた知識を活用するため、演習として「RC・PC構造物の補修・補強演習」と「鋼構造物の補修・補強演習」の2科目のグループワークを行います。

一方で、補修・補強の実践においては再劣化を起こさない施工品質ということが大切になります。その点は座学でも強調する部分であり、実習においても簡便に施工品質の大切さを示す実例として、シラン系含浸材の施工実習を組み入れました。この他に、コンクリート構造物の補修箇所の早期再劣化の事例検討も行います。

最後の「舗装と防水層」は、予防保全の観点から大切な部分ですが、一般のインフラ技術者は意外と知らないことが多いため、舗装の基礎からeラーニングで学び、講習会で実物に触れるスタイルとしました。

KOSEN-REIMの講座の特徴は少人数でのアクティブラーニングであり、短い時間の中でもできるだけ「実物に触れること」「手と頭と口を動かすこと」に主眼をおいています。以下では、実習科目を中心にもう少し詳細に紹介していきます。

図-2 「橋梁長寿命化対策」カリキュラム

施工品質の大切さを実感する予防保全実習

コンクリート構造物の予防保全と言えば、第一に「水をコンクリート内に浸透させないこと」です。そのために表面被覆や表面含浸などの表面保護工法があるわけですが、施工後に見てわかる表面被覆に比べ、表面含浸は施工後に見てもわからず、見たことのない人にはイメージしづらいであろうこと、また施工後に見てもわからないため、ともすると品質管理が行き届かなくなりがちであることから、施工品質をポイントに表面含浸工法(シラン系含浸材)を体験してもらう実習としました。将来的に他の高専に展開するのに、比較的簡便に行えるのも実習内容の選定理由の一つでした。

2日間の講習会の初日に含浸材を塗布し、2日目に水をかけて撥水効果を見てもらう、というのが基本ですが、それだけでは面白くありませんので、銘柄の異なる2種類の含浸材を用意し、鉛直のコンクリート表面に所定量を塗布するのがいかに難しいかを実感してもらいます(写真-1)。

写真-1 鉛直面への塗布の難しさを知ってもらう

また水平面への塗布では、コンクリートの含水率を変え、乾燥した試験体と、表面は乾いているが内部は含水している試験体に塗ってもらいます(写真-2)。翌日に耐圧試験機で試験体を割裂し、割裂面に水をかけて撥水している範囲の深さを測定します(写真-3)。この深さが乾燥した試験体と湿った試験体では全く異なります。表面上乾いているように見えても、含水率をしっかり管理して施工しなければならない、ということを実感してもらえます。

写真-2 含水率の異なる試験体への塗布

写真-3 割裂し、水をかけて含浸深さを測定

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら