インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

3.おわりに

ここまで、今年の9月に発生したプレストレストコンクリート道路橋の崩落事故について、私が個人的に収集した資料から崩落の経過と原因について具体的に示した。

私の拙い記憶では、プレストレストコンクリート構造物先進国の多いヨーロッパおいて、世界初の斜張橋架設と悲惨な事故が発生したために新技術に対して何度かの見直しがあったと記憶していた。そこで、再度、私の記憶の片隅に残っていた斜張橋に関する事故、Saalebrückeについて調べてみた。

Saalebrücke(ザールブリュッケ)の崩落事故は、いくつかの理由で注目に値するドイツで最も早い時期に発生した大規模な橋の崩落事故である。この事故は、近代工学の知識なしに新しい橋梁設計を実施することの難しさを浮き彫りにし、橋梁の安全性と試験手順の進化における重要なケーススタディとなっている。

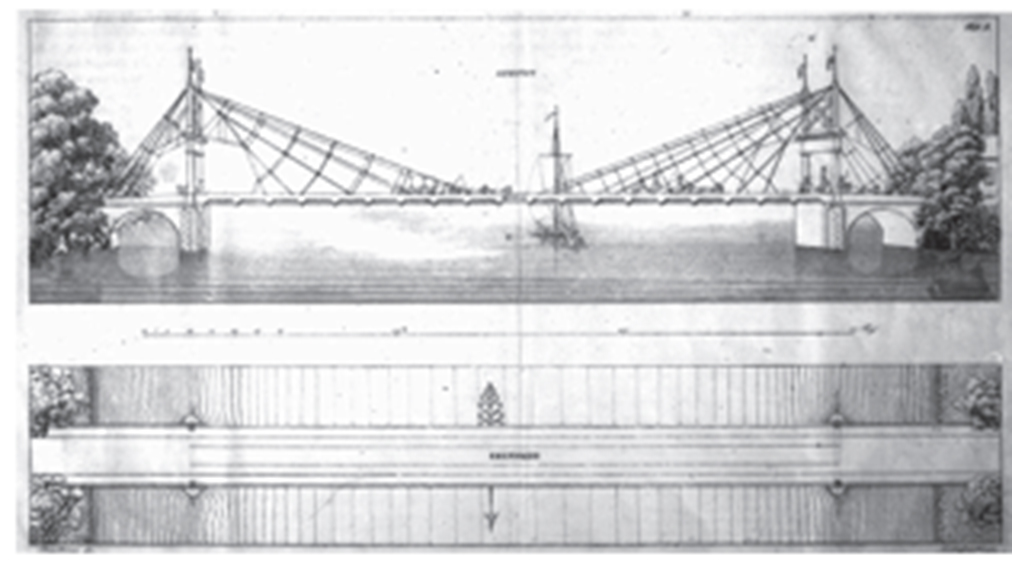

Saalebrückeは、ドイツのニエンブルク(Mönchen-Nienburgザクセン・アンハルト州)に架かる1825年に完成した道路橋である。橋長118mで中央径間80m、設計者は、クリスチャン・ゴットフリート・ハインリヒ・バンダウアーである。私の記憶では、ドイツ初の斜張橋であり、Saalebrückeはドイツ初の斜張橋として注目された。バンダウアーの橋梁デザインは、それまでの伝統的な石橋とは一線を画し、イギリスやアメリカに架かる初期の吊り橋にヒントを得てデザインしたものである。Saalebrückeは、図‐18に示すように複数の前支柱と後支柱が扇形に配置された斜張橋である。

図‐18 Saalebrücke: ドイツのニエンブルク

ステーシステムには、直交する部材があり、高所から見ると、全体がネット状に、そして仰角で見てもネット状に見える。当時、この橋は純粋な斜張橋の中で最も長いスパンと広いデッキを有しており、中間に二重葉バスキュールという珍しい特徴があった。

ドイツ初の斜張橋であるザールブリュッケは、完成後わずか4か月後の1825年12月6日に55人と共に崩落したが、この事故が記録に残るドイツの最も古い橋梁崩落大事故である。この大惨事事故は、厳格な工学的実践の重要性と新しい建設技術の開拓に伴う潜在的なリスクを強調していると思う。

崩落の原因としては、材料の不備、荷重の不均衡そして何と公爵を称える歌を歌う人々による振動などが挙げられていた。

その後、崩落原因を明らかにする目的で3次元コンピュータモデルを使用し、変位と非弾性材料挙動を考慮した近似非線形数値崩壊解析が行われている。数値解析結果に基づいて、構造の柔軟性と崩壊モードが確認された。解析によって算出した崩壊時に橋上にいた人数の計算値は、崩壊直後にまとめられた記録に基づいて公表された数値とよく一致しおり、振動解析も行われている。興味深いことにその結果、観客が「ゴッド・セーブ・ザ・キング」のメロディーに合わせて橋を振動させようとした(または実際に振動させた)時に、共振発生の可能性が高いことが示されている。

私が考えるに、新技術を進める困難性と新たな技術へのチャレンジ精神を学ぶことが出来るのが、まさにSaalebrückeである。今回の連載主題であるCarolabrückeは、当時の東ドイツとして最先端技術であったと考えられるが、イタリア・モランディ橋と同様にその後のメンテナンス不足が寿命を縮めたことは、国内外の技術者への重要な警鐘である。ここで、最後に、我が国において同様な事故が発生する可能性について私見を示す。

公開されているドイツの情報と我が国の橋梁メンテナンス慣行に基づいて考えると、Carolabrücke崩落事故と同様な事故が日本で発生する可能性は低いと言える。ただし、リスクを完全に排除することは不可能である。その評価理由を以下に示す。

(1)プロアクティブなメンテナンスアプローチ

我が国の優位性としては、予防保全メンテナンス戦略の採用があげられる。

我が国で行われている予防保全型管理は、損傷や問題の早期発見と予防保全対策の実施に重点を置いている。このアプローチは、潜在的な問題が崩壊にまでエスカレートする前に対処するのに機能すると言える。これは、現在国や地方自治体、高速道路会社が進めている予防保全対策が継続的に実施されることが条件である。

(2)専門的なトレーニングと施設

我が国の場合は、橋梁メンテナンスに関する専門知識の開発に投資していることも優位となっている。例えば、名古屋大学のN2U-BRIDGEや各高速道路会社などの施設では、橋梁の点検・調査とメンテナンスに関する実践的なトレーニングを提供している。これにより、点検技術者とメンテナンス担当者が十分なトレーニングを受け、潜在的な問題を特定して対処できるようになっているはずである。

(3)地震に関する予防的対策

我が国の場合は、自然災害、特に大地震に対する耐震性に重点を置いていることで、構造の完全性がさらに強化されている。既存橋梁の多くは、耐震補強され、落橋防止システムをほとんどの橋梁に設置している。耐震対策は主に発生する地震に対する対策ではあるが、全体的な構造の安定性を高めることにも機能していることは事実である。耐震構造の採用は、地震の少ないドイツの構造物と比較すると安全性は高く、耐久性確保にも寄与している。

(4)潜在的なリスク

先に示す優位な対策実施にもかかわらず我が国は、いくつかの要因が依然としてリスクをもたらす可能性を抱えていると考える。例えば、高齢化したインフラを抱えているリスクがあげられ、対策としてはメンテナンスの増加が必要となる。また、リソースの制約として、一部の地方自治体、特に小規模な地方自治体ではメンテナンスを行う土木技術者が不足していると言われ、大きなリスクを抱えていると考える。

結論として、我が国の橋梁メンテナンスに対する包括的なアプローチは、Carolabrückeのような崩落のリスクを軽減はしているが、安全性や耐久性を維持するには、継続的な警戒と定期点検及び予防保全対策への切れ目のない投資が不可欠である。先にも示した高齢化する社会基盤施設と一部の地域における潜在的なリソースの制約は、同様の事故を防ぐために最大の注意が必要でもある。

連載の最後に読者の方々にお詫びしなければならない。それは、私の連載「インフラ未来へのブレイクスルー」の第3回公開時期である。確かに、3箇月に1回連載掲載となると10月1日が公開日であるが、年を重ねてボケが始まったのか11月1日が掲載日と勘違いしていた、誠に申し訳ない。私の予定は、3箇月に1回であることから当初のサイクルでいくと、1月1日となるが今回の連載掲載からカウントすると2月1日となる。まあ、私としては約束をしかねるので、次回連載が何時か、内容は何かも含めて公開される連載第4回目を楽しみにしてほしい。(編注:次回掲載は2025年1月1日で進めたいと考えております)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら