インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

2.2 Carolabrückeの崩落事故

2024年9月11日午前2時58分、エルベ川を跨ぐ路面電車と歩行者・自転車共用道路として使用していた西側Cセクションの主径間部が約100メートルにわたって崩落した。Cセクションの崩落によって添架している直径500mmの地域暖房用主要パイプ2本が大損傷し、ドレスデンへの地域暖房供給は完全に中断した。今回の道路橋崩落事故では幸いなことに、深夜であったことからかCセクションの利用者はなく、人的被害は全くなかった。Cセクションの崩落は上流(中央)に隣接して架かるBセクションにも影響を及ぼした。 崩落したCセクションと平行して架かるB,Aの2つの橋梁は、河川上で互いに接続されていたが、崩落時に鉄筋コンクリート横桁にひび割れが発生し、Bセクションは8~15cm程度の変位が発生したようである。

2.3カローラ橋崩落の原因

2024 年 9 月 11 日にドイツのドレスデンで発生したCarolabrückeの崩落は、長期的な構造劣化が原因と考えられが、正確な原因はまだ調査中である。収集した資料から私が考える崩落の原因を以下に示す。

(1) 腐食

崩落の主な原因として想定できるのは、プレストレストコンクリート内部の腐食である。東ドイツ時代に凍結防止剤として散布した塩化物による腐食である。具体的な要因として、路面電車が電力を引き込んでいた支柱基部からの塩化物浸透が大きいようである。

(2) 構造的要因

当該橋梁が1960年代にはおおく採用されていたゲルバー構造のプレストレストコンクリート橋との記録があるが、先にも示すような特定の欠陥を抱えていることから現在の採用は非常に少なくなっている。構造上の課題として、冗長性に欠けていると考えるのが一般的である。当該構造を採用した橋梁は、構造の一部が損傷すると力を再配分する機能が無く、当然崩落する危険性を抱えている。

(3) 定期点検と措置

当該橋梁は、定期点検を行っていたとの資料もあるが、緊急を要する兆候があったとの報告もある。崩落したCセクションは、2025年に改修工事が予定されていたとの報道から、潜在的な問題を抱え、それを認識していたと解釈ができる。この考えを裏付ける資料として、「Value Spaceによる衛星データ分析を読むと、当該橋梁は崩落する以前から危機的な状況となっていたとあり、数年前から警告の兆候が示されていた」と非常に興味深い発言がある。

以上、先に示した情報等を総合すると、崩落原因は調査中とはいえ、長期にわたる塩害、内部で進行していた劣化や損傷を把握できなかった適切であったと言えない点検・診断及び修繕優先順位が適切ではなかったインフラマネジメントの組み合わせが今回の崩落事故を生んだと私は考える。今回の崩落事故の教訓は、積極的なインフラメンテナンスの重要性と、安全機能が不足している旧設計基準で建設した高齢化施設の点検・診断方法、及び高齢化施設の早期措置の必要性があることを浮き彫りにした事故と言える。

2.4崩落事故を防げなかったのはなぜか?

ここで、プレストレストコンクリート関連技術的に先んじているはずのドイツにおいて今回の崩落事故を防げなかった理由を考えてみる。

第一にこれまでに行なわれた改修工事にある。Carolabrückeの改修工事は段階的に行われ、2024年まで車道と歩道として使っていた図‐13、14に示すA及びBセクションが完了している。

図‐13 A及びBセクション: Carolabrüke / 図‐14 A、B及び崩落したCセクション: Carolabrüke

崩落したCarolabrücke のCセクションは、先にも示したように来年の2025年に改修工事が予定されていたことが明らかとなっている。この意味は、管理者として当該Cセクションの潜在的な問題を認識していたが、それらに対処するためのスケジュールが崩落を防ぐほど緊急ではなかったと判断していたことを示している。何故先に示すように考えたか、その理由は歩道や自転車道の拡幅など、さまざまなメンテナンス対策が2019年に開始され、A、B、C各セクションの修繕工事は段階的に行われたとしているが、注目すべきポイントがある。それは、直近に行われている修繕工事の前に、Carolabrücke全体改修工事を1996年3月に終えていることにある。今回行われている段階的な改修は、エルベ川を渡って旧市街と新市街を結ぶドレスデンの重要な交通動脈への混乱を最小限に抑えることを目的としていた改修であると思われる。図-15にAセクションの拡幅工事中の状況を示す。また、CarolabrückeのA、Bセクションは2019年から2024年の間に図‐15に示すような大規模な修繕工事を行っているが、この直近の工事によって、橋梁全体の状態について誤った安心感を与えた可能性も考えられる。

図‐15 拡幅工事状況: Carolabrüke Aセクション

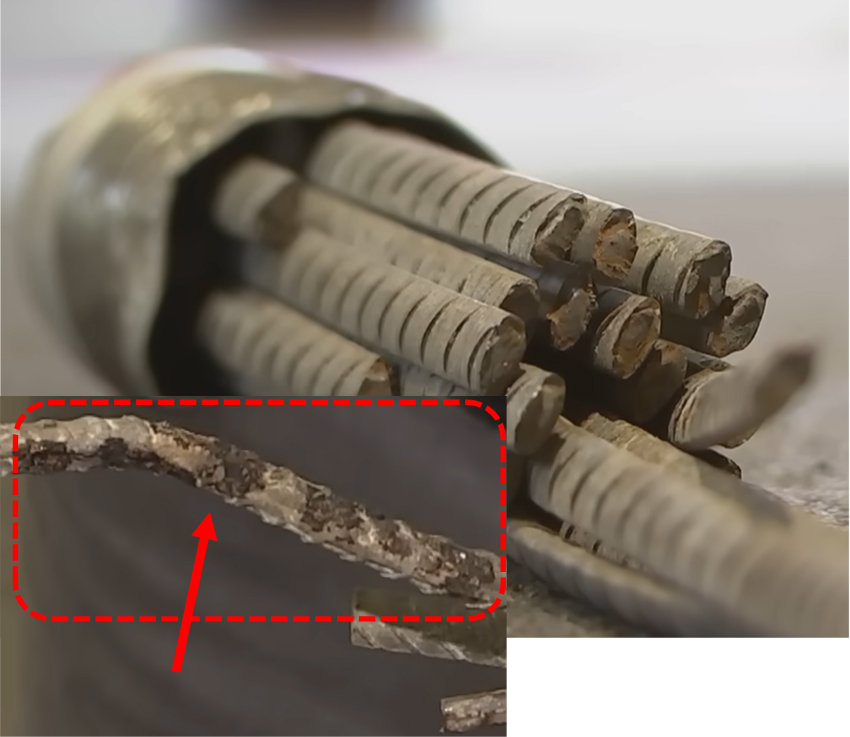

加えて、私は定期点検にも問題があると思う。ドレスデン道路担当事務所の技術者の発言に、「橋は必要に応じて点検要領等に従って継続的に点検を行っていた」との発言がある。この発言から想定されることは、Carolabrücke、特にCセクションが抱えている問題の深刻さが定期点検時に認識されていなかった可能性があることを示唆している。先に示した腐食に関する公表にも問題点を予測できる。東ドイツ時代の塩化物浸透による腐食であるとの発言の裏には、長期に渡る塩化物による腐食について、これまでの標準的な調査方法では容易に検出が困難であった可能性も考えられる。Carolabrücke崩落後に現地から収集された試験体と鉄筋等の腐食について解説しているPrf.Steffen Marx氏の試験体等を図-16、17に示す。

図‐16 崩落したCarolabrükeから切り出した試験体:Prf.Steffen Marx

図‐17 CarolabrükeのPC鋼材と腐食した鉄筋:Prf.Steffen Marxが解説

これは、既に改修工事が終わっているAセクション及びBセクションにおいて、過去に部分的な破壊試験や微破壊試験を行っていたとすると、調査結果を確認すれば手遅れとなった事由が明確となる。

構造的な問題についても、現在の評価では特定の脆弱性を抱えていることが明らかとなっているが、逆に、ゲルバー構造であったが故に、内部に抱えている損傷の範囲や程度を評価することが困難であったとも考えられる。先にCarolabrückeのゲルバー構造についてよく分からないとしたが、私の考えを以下に示す。以前明らかにしたPCT桁間詰部とCarolabrückeは同様な考え方で、当該橋梁は部分断面として定着桁と吊り桁を多少の空間を開けて先行構築し、最終段階で橋軸方向の主プレストレスを入れて一体化したのではないかと考える。このような理由から、先に示す横連結桁の直近、橋脚から離れた位置にある継ぎ手部が鍵型では無く、直線(内部には金属製の継ぎ手が存在するのであろう?)となっていたのではないかと推測した。まさに、一定以上の軸力が入っていればアーチアクションで橋軸方向に一体化し安定した構造となる。

これらを総合的に考えた結論としては、ドイツの基準DIN1076(編注:例えば土木技術資料 57-5(2015)P20~21、「ドイツにおける道路構造物の維持管理」玉越隆史・白戸真大・宮原 史など)によって定期的な点検・診断が行われていたものの、隠れた長期的な劣化損傷、当該タイプの隠れた構造に対する不適切となった調査方法、既知の問題への対処の緊急性欠如等が組み合わさって、適切なマネジメントが機能せずに崩落に至ったと考えられる。

2.5 崩落事故再発防止策としては

Carolabrücke崩落のような壊滅的な崩落事故の再発防止策としては、いくつかの重要な対策を想定できる。

ドイツは橋梁崩落事故を防ぎ、橋梁インフラの安全性を維持するためにいくつかの対策を実施している。実施されている主なアプローチを以下に示す。

(1)監視と検査の改善

ドイツにおいては、資料を見ると橋梁へのアクセス性と検査可能性について重要性を強調している。Carolabrückeのような、内在する劣化や損傷の確認が容易でない橋梁を考えると、近年急速に進歩している衛星ベースによる状態監視があげられる。先端技術デアもある衛星技術を利用することで、時間の経過とともに対象橋梁の微妙な動きや変形量を検出する。長期の変位や変形計測データは、壊滅的な崩落現象が発生する何年も以前の段階で潜在的な問題の早期警告サインが提供可能である。

(2)定期点検の改善

今回崩落したCarolabrückeと同様な1980 年以前に建設された高齢化施設については、点検頻度を短期とし、頻繁に、そして徹底的な点検を行う。定期点検は、目視点検に加えて、最新の調査技術、例えば、エックス線、過流、高感度・高画素数デジタル画像、中性子、レーダなどを使った最先端技術を含有して活用する必要がある。また。構造ヘルス モニタリング (SHM:Structural Health Monitoring)の活用も考えられる。対象施設に重要な構造物にリアルタイム評価システムを実装することで、対象施設の状態を継続的に監視し、異常変位や変形、損傷を検出することが可能となる。

(3)先追型の保守と修繕対策の実施

ドイツの連邦道路橋の年間保守コストは、2003 年時点で 3 億 5,000 万ユーロ (4 億 2,000 万米ドル) と我が国と比較して膨大な費用投資が報告されている。多額の費用投資を効率的・効果的とするために、1980 年以前に整備した橋梁等の施設に焦点を当て高齢化した社会基盤施設の対策優先順位を上げて、先追型で予防保全型の保守及び修繕対策を積極的に行うことが必要と示している。これは、第二次世界大戦後の建設ブームで整備してきた社会基盤施設が抱えている課題、「問題のある患者」と見なされている技術の劣った施設への対策実施である。

(4) 対象施設を絞った集中的な修繕工事の実施

構造上の問題が深刻な状況となる前に、要修繕対象橋梁に行うモニタリングと定期点検から得たデータを使って、修繕対象橋梁の定量的な優先順位を決定し、戦略的修繕計画を策定する。

(5) 近代化プログラムの開発

高齢化した社会基盤施設を体系的に近代化およびアップグレードするための包括的なプログラム開発を行う。

(6)強化されたデータ分析と予測

類似する橋梁タイプと築年数のデータ傾向を比較分析し、潜在的な問題が深刻な状態となる前に特定する。潜在的な問題の特定には、履歴データ、現在のモニタリング情報、既知のリスク要因を組み込んだ高度な予測モデリングシステムを開発して活用し、潜在的な構造上の問題を予測する。

(7)資金とリソースの割り当て

社会基盤施設投資として、重要な構造物の保守、監視、修繕に十分な資金を確保するために、強力な「社会基盤施設投資攻勢」を実施する施策展開へ試みている。また、データに基づくリスク評価に基づいてリソースを割り当てることで、最も脆弱な構造物に最初に重点を置く、優先順位決定を行い、手遅れとならない計画的な修繕を行う。

これらの対策を実施することで、将来の橋梁崩壊のリスクを大幅に軽減し、重要なインフラの安全性と寿命を確保できるとしている。

公開されている情報に基づくと、ドイツと日本が橋梁崩落を防ぐために採用しているアプローチには、いくつかの顕著な違いがある。例えば、定期点検の頻度がある。ドイツでは、主要点検 (Hauptprüfung)として6 年ごとに全ての橋梁を対象に近接目視点検が行われている。また、マイナー点検 (Einfache Prüfung)として定期点検の 3 年後に行い、対象は主要点検で特定された既知の損傷と劣化等に焦点を当てて行っている。さらに、先に示したドイツ標準化機構 (DIN)の点検等を規定している DIN 1076 では、3 年ごとの定期点検、6 年ごとのより広範な点検・診断を行うとしている。以上のことから、ドイツの道路橋は構造的完全性、安全性、およびメンテナンスの必要性について定期的に評価されていると判断できる。

主要点検とマイナー点検の組み合わせと DIN 要件によって、ドイツでの橋梁点検とメンテナンスに対する包括的なアプローチが提供されるようである。一方我が国では、橋梁の定期点検は 5 年に 1 度の頻度で行われている。定期点検の方法は、ドイツでは、目視外観調査が主であるが、我が国の場合は、近接目視調査が主な調査方法となっているが、鋼材の疲労亀裂などの問題を検出するためのツールやデバイスも取り入れる方向へと進めている。

評価システムとしてドイツでは、構造的損傷、交通安全、耐久性を評価するために 4 段階ランク分けが行われ、1(良好)から4(非常に悪い)となっている。我が国においては、各構造部材の損傷程度とメンテナンスの緊急性の両方を考慮したメンテナンス緊急度評価システムが採用されている。評価結果等のデータ管理についてドイツでは、オブジェクトレベルとネットワークレベルの両方で評価および最適化手順を含む先に示した橋梁管理データベースシステム(SIB-Bauwerke ) に保存されている。我が国の場合は、要素レベルの調査方法を採用し、橋梁の各要素について客観的な損傷外観評価を収集し、全国データベースシステムとしてⅩロードが使われている。

今回の連載の主題は、ドイツ・ドレスデンで発生したプレストレストコンクリート橋の崩落事故であるが、既に上坂氏が事故状況を公開しているので、私の分析内容と比較するのも良いと考える。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら