道路橋床版の高耐久化を求めて~床版の革命的変化を追求した半世紀~

⑥角田式の発見、そして松井式へ

大阪大学 名誉教授

大阪工業大学 客員教授

工博

松井 繁之氏

2か月遅れの第6稿です。3カ月前になりますが、帯状疱疹が突然、左足の太腿に発生し(医者に聞いたのですが、この病気は、通常の病気ではなく、幼児の時に打った疱瘡の予防ワクチンの菌が全員に残っており、たまたま過労がひどくなった場合にこの病名の発疹が出てくる確率があるようで、最近発症する人が多いとのことです。現在もまだ後遺症として局所的な神経痛があり、若干歩行が困難になっています。しかし、このような状況でも会議や講演などを通常通りやってきました。しかし、このR2SJの原稿だけは、パソコンのキーの打ち間違いが酷く、同時に文章が上手く出てこない状況が続きましたので、2カ月の延期をお願いした次第です。

6.1 まえがき

幸運にも天の助けを頂いて、大学に輪荷重走行試験機が完成し、実験を開始できることとなった。その後の多数の苦難を経て、ここに記しますような実験データが得られ、このデータを阪神高速道路公団の岡田委員会に公開しました。結果として絶好の実験スポンサーが得られ、走行荷重を受けたRC床版のS-N曲線が提案でき、その後のRC床版の疲労設計に活用されたと自負しています。また、この実験結果から疲労耐久性を向上させるには、床版に橋軸方向プレストスを導入すべきと提案もできた。

以下、実験開始から上記の提案まで順を追って話したい。

6.2 輪荷重走行試験の結果概要

6.2.1 実験供試体

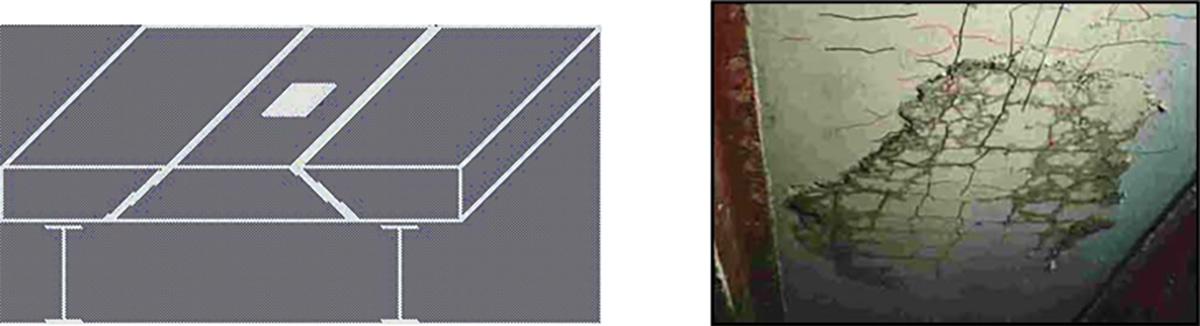

実験供試体は当然、床版厚が最も小さくなった昭和39年道路橋示方書で設計したもので、従来の疲労実験法である定点疲労実験結果と新しく製作した走行試験での結果の比較を第一目標とし、昭和47年の道路課局長通達に従って設計した床版が所定の耐久性が達成できているのかを確認することも目的の一つとした。供試体の寸法と種類を図6.1にしめした。

図6.1 実験供試体の寸法と種類

6.2.2 計測項目と方法

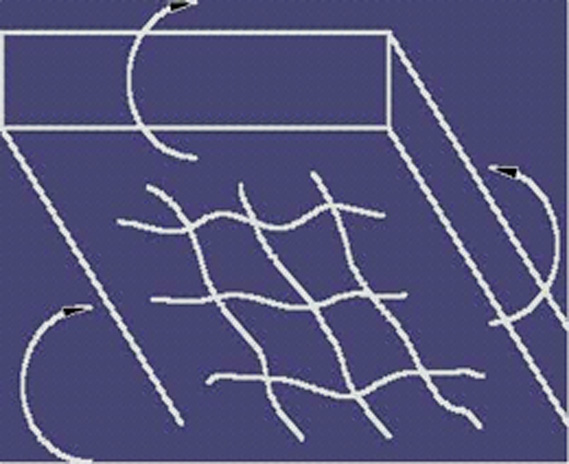

疲労試験中の床版の挙動を調べる項目方法は既往の多数の実験と同様に、たわみとひびわれの観測を基本としたが、鉄筋のひずみはひびわれとの関係からバラツキが大きいので基本的には観測していない。代わりに床版下面で発生するひびわれの動きを正確に捉えるために、図6.2に示したような1本のひびわれの動きを3次元的に捉える3方向ひびわれ計を考案試作したものを1体につき3カ所に張り付けた。直交するひびわれの多数にはパイゲージでひびわれ幅の変動を観測した。

図6.2 床版下面のひびわれの3方向の動きを局所的に同時に計測するため、

b)図に示す3方向ひびわれを開発し、既往のパイゲージと併用した

6.2.3 実験結果の概要

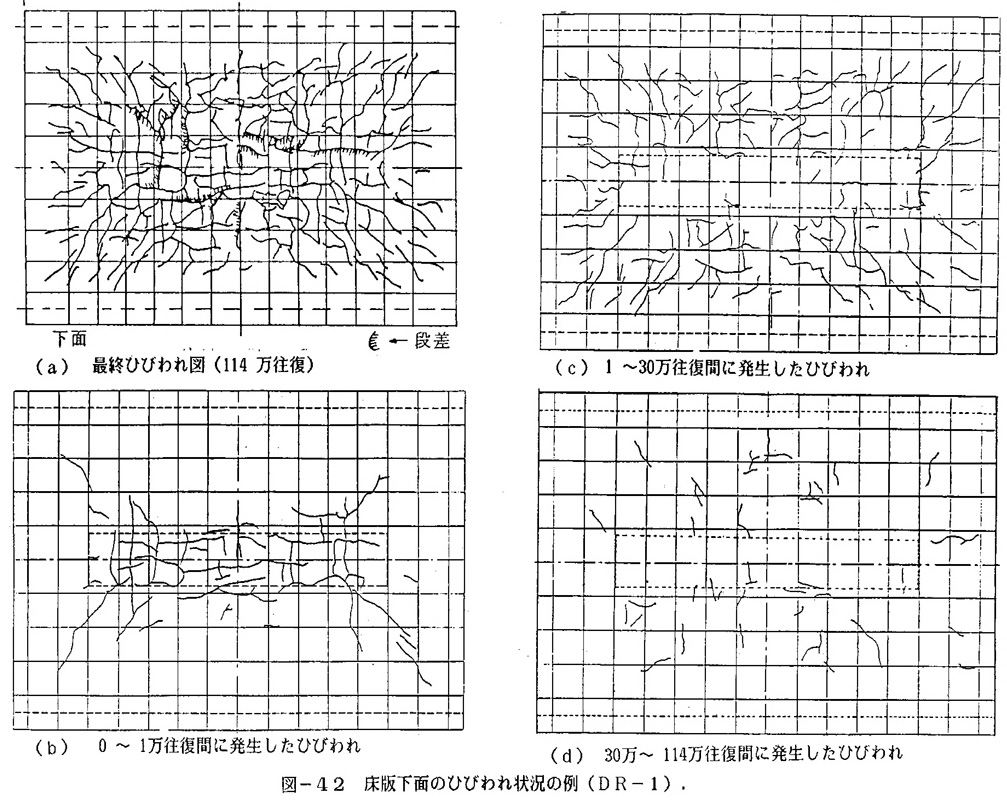

a) 床版下面のひびわれ状況

前報までに述べたように多点移動載荷実験と同様な細かな格子状のひびわれが図6.3に示すように形成され、かつ形成速度が速まった。

a) 実験床版下面のひびわれの発生概況 b) 実橋床版での発生状況

図6.3 輪荷重走行試験で発生した下面のひびわれの代表事例

この形成は実橋下面と同様であり、走り抜ける自動車荷重によるコンクリートのひびわれ劣化が証明された。多点移動載荷では輪荷重の大きさを23t(230kN)で発生したが、走行荷重の場合では約半分程度の荷重で発生しており、荷重が走行することが強大な劣化因子となっていることが判明した。

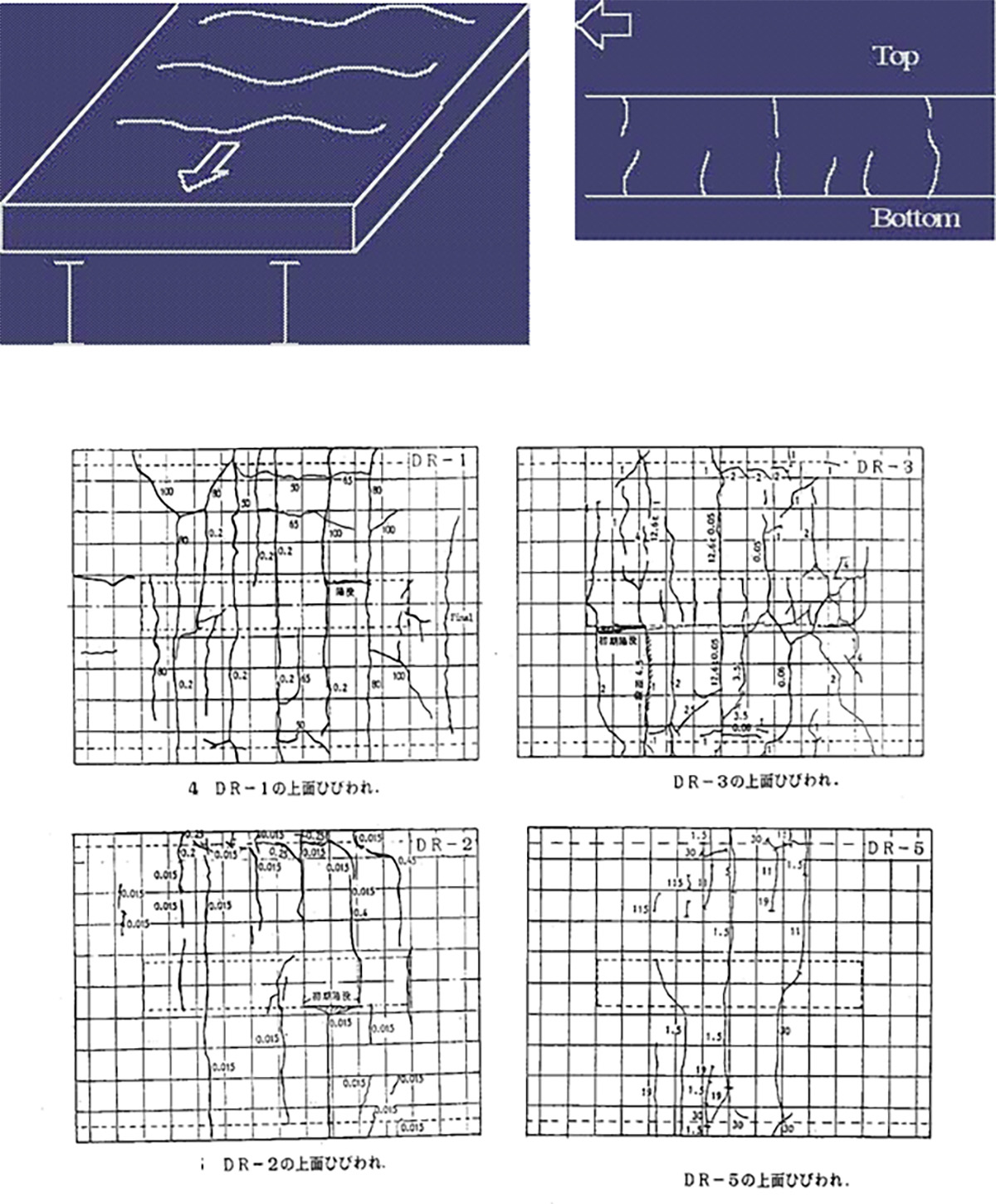

b) 走行による床版上面のひびわれ発生状況

走行試験の予備実験で、実験方法に誤りがあるのではと考えさせたのが床版上面の早期ひびわれ発生であった。岡村先生や園田先生ら相談した所、両先生らは級数解法による解析で曲げひびわれ先端で応力集中によって引張側コンクリート無視の弾性解析の中立以上に進展することを計算されていた。ただし、計算時間が膨大になるとのことであった。

岡村先生は本実験によって解析の妥当性が証明されたと喜ばれた。昭和39年示方書で設計した4体の試験結果を図6.4に示した。

図6.4 走行試験で発生した上面ひびわれ状況〈約40~50cm間隔〉

全ての床版において上面に発生したひび割れは橋軸直角方向ばかりで、約45cm~50cm程度であった。解説図に書いたように、これらの上面ひびわれは下面ひびわれの2~3本間隔毎にドッキングして貫通ひびわれになっている。この貫通は配力鉄筋に直角な断面に発生する鉛直方向せん断力によって発生していると考えられる、最近の床版では厚さが大きくなっているので、橋軸直角方向ひびわれは簡単には貫通ひびわれに発生せず、配力鉄筋に沿った水平ひび割れへ発展するようである。

これらの上面ひびわれは支持桁内では平行な直線状であるが、支持桁から外側では一般的に曲がっているものが多い。理由はこれらの上面ひびわれの始点は構造力学的には支持桁上の支持線上でねじりモーメントによって発生する引張主応力の方向が45度であり、本来ひびわれは斜めに進展し始めるが、荷重が往復するので支間内で直線状に進展すると考えられる。

貫通ひびわれになると、荷重の通過毎にせん断力による鉛直方向のズレは交番するので、ひびわれ面の磨耗が進行する。そのため連続体である床版は貫通ひびわれ毎のはり状化が進み、一つの梁に着目すると、その梁の主鉄筋に直角の断面がせん断破壊に至って陥没すると推定できる。

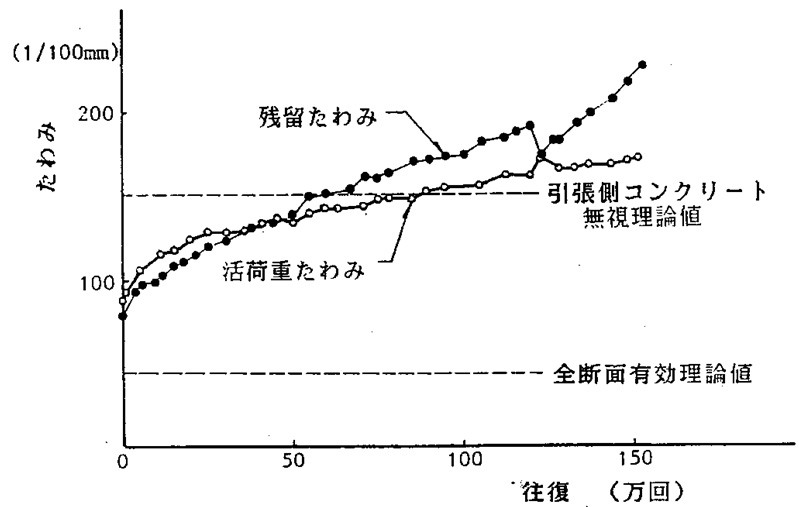

c) たわみの進展状況と最終破壊

たわみの進展状況の典型的なものを図6.5に示した。活荷重たわみと残留たわみが同程度の大きさで進展した。

図6.5 床版中央点の活荷重たわみと残留たわみの進展状況(DR-5)

そして、活荷重たわみは最初から双曲線状に増加して行き、誤差は生じるが荷重直下の最大値が引張側コンクリート無視の値に到達すると再度急速なたわみ増を伴って押抜き破壊に至った。多点繰り替えし実験ではこのようなせん断破壊には至ることは無く、主鉄筋が疲労破断した。走行試験でははり状化の後に主鉄筋断面がせん断破壊するためである。写真6.1に破壊部中心で主鉄筋方向に切断した断面を示したが明らかなせん断破壊状況となっていることが分かる。

a) はり状化の主鉄筋断面のせん断破壊 / b) 荷重が惰性で走行するため橋軸方向へ破壊が進む

c) DR-3の破壊中心の切断面に発生している主鉄筋断面のせん断ひび割れ状況

写真6.1 DR-3の最終破壊部の主鉄筋断面の押抜破壊状況

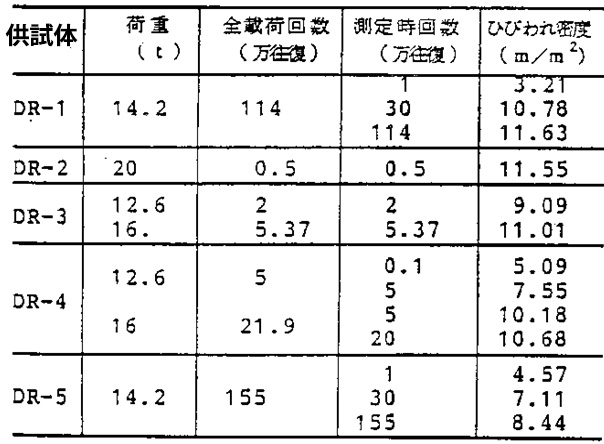

d) ひびわれ密度の変化状況

5体のS39年示方書で設計した床版の走行荷重下で発生した下面ひびわれの変遷を表6.1と図6.6に示した。

表6.1 各供試体の各載荷段階 / 図6.6 載荷回数によるひび割れ密度変化

結果として、ひびわれ密度は最大11m・m²が最大で前報までに示した実橋床版における最大密度11.3m/m2とよく近似していることが実証できた。実験では荷重が大きいため、細かなひびわれもカウントした可能性は否めない。ひびわれ密度もたわみと同様に双曲線状に増加して行くが、最大値に収斂する。これ以上に載荷をするとせん断破壊にいたるので、収斂値は曲げモーメントによる劣化特性の最大値と言え、ひびわれ密度からは疲労寿命の推定は困難と言える。

e) まとめ

以上が走行する輪荷重試験の結果の概要であるが、これまでの定点載荷疲労実験や多点移動載荷実験と大きく異なった挙動をすることが分かった。本実験法によって実橋床版の劣化過程も明らかになり、実橋床版の維持管理に役立つ多数の資料が得られたと言える。

次ページ 6.3 輪荷重走行試験結果のRC床版の疲労設計と既設床版の疲寿命算定への寄与

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら