新しい時代のインフラ・マネジメント考

1.はじめに

明けまして、おめでとうございます。また、今年も勝手なことを書いていきますが、読んでいただける方は、よろしくお願いします。

世の中では「新技術の導入」や、「群マネ」が話題である。幸いにも(?)私は国土交通省のこれら双方の委員会の委員である。(委員のメンバーについては国土交通省のHPを参照)。

昔、上司に言われて、うれしかったのは、「お前は、優秀ではないが、課題を突き詰め、なぜか必ず成果にするところがすごい」ということだった。まさしく、私の本懐は、依頼されたことは必ず何とかすることである。これがマネジメントの基本である。課題をかんがえ、戦略を立て実行すること、失敗したら軌道修正することに面白みがあった。どうにかできなければ、いくら高度なことを、言っても机上論では解決はできない。実行できなければ価値はない。

大阪大学(医学系)とのシート型センンサー共同研究

土木だけの技術ではない。

2.今、なにが悪いのか?

まずは、本当に国土強靭化? 老朽化対策? を真剣に考えているのか? と言いたい。それぞれの役割・立場によって異なるが、インフラ・マネジメントを考えるうえで、最初の工程は計画・設計である。私の仕事人生、40数年の中で一番かかわっているのが、設計分野である。そしてこの中でも、多くの方とは違い、いわゆる一件設計は少ない。基準つくりや検討検証のための設計が多い。これは特異なことであるだろう。おそらく設計した数は、とんでもない数字である。1業務や1検討において一気に数千、数万というケースを試設計し、分析する。そういうことを長くやっていた。この設計においてはリスクとして外力の検証が中心に行われるわけであるが、本来はある程度の耐久性は考慮されている。しかし、それは、最初に健全なものが作られることが前提である。

先日ある方から、言われたのが、「点検結果がおかしいので、確認したら、設計がおかしくて、鉄筋径が間違っているようだ。役所は、設計成果を受け取るときにチェックしないのか?」ということであった。実はこういうことは、至極当たり前でよくあること。人為的に単なるミスの場合もあるし、指示ミスなどの場合もある。しかし、「最小鉄筋量」ということを確認していれば、避けられることもある。しかし、「役所にはその能力はない。」は言い過ぎで「無い者もいる」。コンサルの成果を右から左へということは、実はよくある。コンサルはコンサルで、本人の照査や社内照査があるはずであるが、すり抜けてくる。すり抜けるというかやっていない場合もある。

本来は設計照査や場合によれば、会計検査でも指摘されるはずである。これは昔から言われていることである。しかし、実際には見過ごされて無くならない。最近の設計ソフトの活用によって、チェックが不十分になっていることも十分に考えられる。前回、「道路橋示方書を、もっと読みこめ。」と書いたが、そこなのである。数値だけではない世界が実はそこにある。そして、何回も書いているが、「標準設計」である。日本のコンサルさんは、標準設計を馬鹿にして、捨てたわけであるが、これは大きな間違いである。先進国はみな持っているし、活用している。標準設計は示方書を補完するための物でもあったのだが、理解できない人たちのおかげで葬られた。ならばちゃんとやれよ!

同じことを何度も書いているが、何を言いたいかというと、

① 世の中には設計ミス、不備が結構ある。⇒それをいかに管理していくつもりのか?

② 示方書を理解していない者も多い。⇒事故があった場合どう説明するのか?

③ そうしてできた構造物が実はたくさんある。特に地方。⇒維持管理上の大きな問題であるはずであるが語られない。

④ 右から左への照査体制。設計審査。受け取ってよいのか?⇒責任の所在は?

こういったものが世の中に出て、それを今、点検しているわけである。

つまり、我々が、点検し、皆さん「ひび割れ」を見つけて喜んでいるが、そもそも悪いものが結構あるということ。それを点検で見抜くのには力量が必要である。

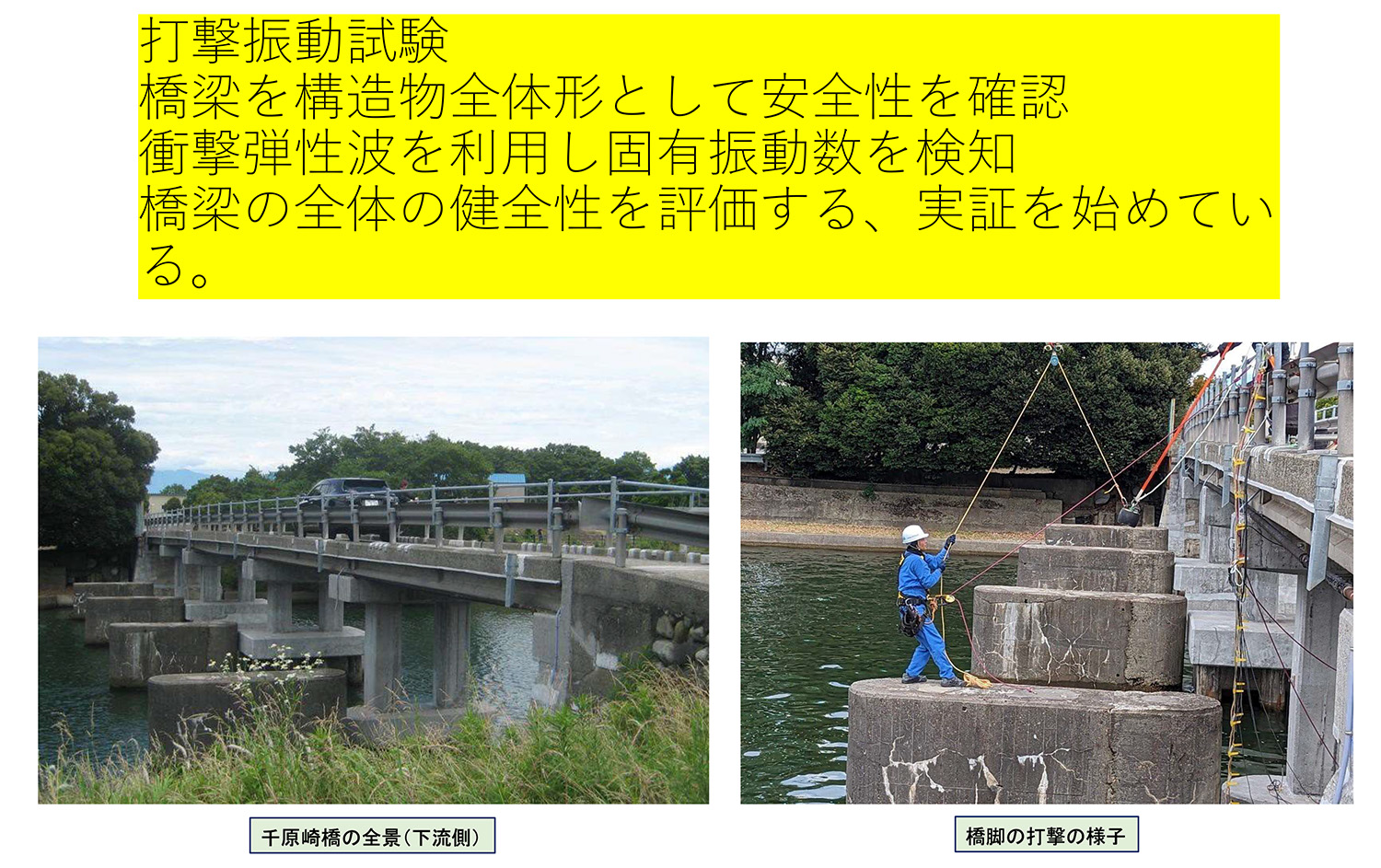

不安なひび割れに対するモニタリングシステム

設計や造る立場の方々は、真摯に良いものを作っていただきたいそれが、おそらく一番維持管理にも貢献できる。時々ここに書かれている、平瀬さんのお話を聞き、一緒に現場を回り、説明を受けて感じたが、品質を良くするための施工時の工夫配慮が重要である。ただ作ればよいというものではない。ひと手間ひと手間が、精度の高い構造部を生み出す。それが維持管理にとっても一番なのだ。仕様通り、マニュアル通りの施工では、大したものはできない。そこが、「土木の修行の差」といえるところである。

そういう中で、進まない原因は、マネジメントが考えられていないところだと思う。点検ならば点検ということしか考えられないのが多くの状況である。インフラ・アセット全般にわたり、そのライフサイクル全体を通して、財政との関係性から考えていかなければならないのだが、一つの、項目にこだわりすぎているというか、考えられないのだろう。これは研究を行うのならば、成果を上げるために必要であるが、世の中は研究では対処できない。その先の実行に重きをシフトしていくべきなのだが、どうも社会の思考がそのようになっていない。

![NETIS登録番号:QS-150017-VE]](https://r2sj.net/wp-content/uploads/2024/06/R2SJゴムラテ広告.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら