「J-Thifcom」による吊橋の床版補修と載荷試験による補修効果の確認

1.はじめに

「J-Thifcom超緻密高強度繊維補強コンクリート(以降J-ティフ)」の施工要請は年々高まってきている。そのような中、今回紹介する上吉野川橋の補修では、吊橋の床版上面補修を実施した。

対象の橋梁は昭和46年3月に架設され、当時平行線ケーブルを用いた吊橋としては日本最長で本四連絡橋の長大吊橋を作る前の試験橋梁として、設計・施工に様々な検討・テストが行われた経緯がある。

補修対象の既設床版は、プレキャストRC(t=180mm、天然軽量骨材を用いた軽量コンクリート)にて施工されているが、架設後から53年が経過し床版損傷が進んでおり、現行基準での評価を行うと許容応力度を超過している状態にある。また、既に橋脚耐震補強が行われており、一般的な床版増厚による重量超過に制限があることや、全面打ち替え(鋼床版等の床版軽量化)による長期の通行止めでは地域交通確保の点で難しいなどの課題があり、本橋の床版補修ではそれらの課題解決にJ-ティフが採用された。

図-1 上吉野川橋の全景(左) 位置図(右)

図-1 上吉野川橋の全景(左) 位置図(右)

2.上吉野川橋諸元

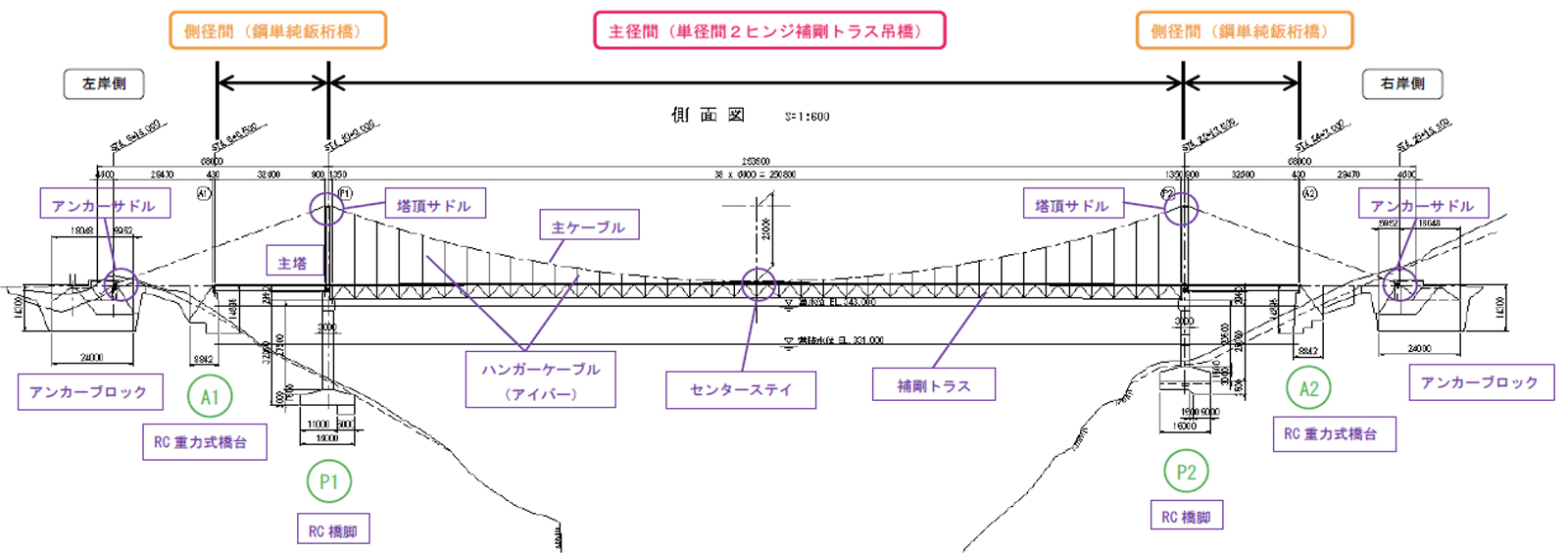

上吉野川橋(管理者:高知県)は高知県土佐郡に位置する早明浦ダムの建設に伴う付け替え道路として、昭和46年3月に架橋された。単径間2ヒンジ補剛トラス吊橋、橋長321.4m(活荷重合成鈑桁L=32.6m+単純補剛トラス桁L=250.8m+活荷重合成鈑桁L=32.6m)、有効幅員6mを有している。

本橋梁は我が国における長大吊橋の礎を築いた橋とも言える。主題から外れるが本橋の生い立ちを少し紹介させて頂く。(以下はYBCかわら版第54号より要約させていただきました。)

「昭和37年に完成した福岡県の若戸大橋は日本の長大吊橋へのアプローチであった。ケーブルには在来の撚線ケーブルを用いており、これを超える長さの吊橋には平行線ケーブルが必要とされたが、日本国内にノウハウがなかった。そのため官民挙げて平行線ケーブルの架設技術開発に着手し、以降のようなステップを踏んでその技術は急速に進んだ。第1ステップ:土木研究所の実験橋におけるAS工法(ワイヤを1本1本引き出していく工法)の架線実験(150m、昭和41年)、第2ステップ:福井県九頭竜湖にAS工法で架けられた箱ケ瀬橋(205m、昭和42年)および民間4社で千葉県工場内で行ったPWS工法(あらかじめ工場でワイヤを束ねる工法)架設実験(250m、昭和43年)、第3ステップ:AS・PWS両工法による上吉野川橋の施工(250m、昭和46年、上下流でケーブル架設工法が異なる)、第4ステップ:PWS工法の関門橋(712m、昭和48年)、その後の本四連絡橋の施工へと繋がった。」

本橋梁は架設後53年を経過する特殊橋梁であり、補修内容は本州四国連絡高速道路株式会社でもその内容に注視しているとお聞きしている。

図-2 上吉野川橋概要図

3.床版の損傷状況

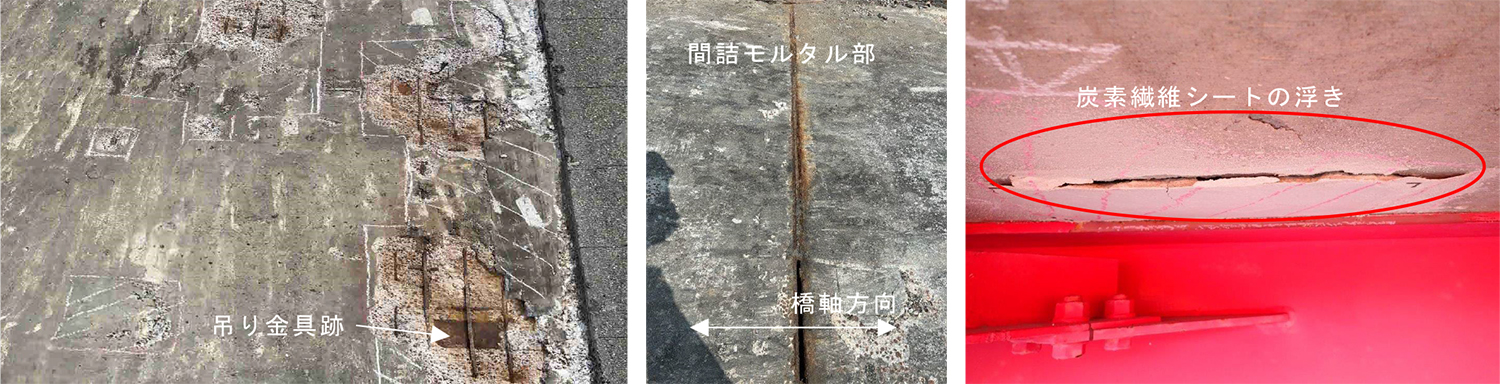

林業が盛んな地域に架けられているため木材を積んだ大型車の交通量が多い(H27センサス大型車119台/日・上下方向)こと、山間部であり12月~翌1月にかけては最低気温が氷点下になることや湖面上のため床版が冷えやすいなどの特徴がある。これらのことから床版の損傷は①車両の繰り返し荷重による表面劣化②防水層不施工のため水の浸入によるコンクリートの凍結融解による土砂化、②凍結防止剤散布による床版鉄筋の腐食、③架設時吊り金具部の補修コンクリートの劣化(新旧コンクリートの付着不足)、があった。

また特質すべき点として、プレキャストRC床版同士は目地で縁切り(橋軸方向6.6m間隔)されている。材料劣化等により目地部間詰モルタルにも損傷があり、その間隙から床版下面への雨水等の流出で過年度施工の炭素繊維シートに浮きや鋼材腐食が発生していた。

図-3 土砂化部と鉄筋の腐食(左) 間詰モルタル部(中) 炭素繊維シートの浮き(右)

4.補修工法の選定

既に橋脚耐震補強が行われており重量超過には制限があり、また、地域交通を確保する必要性から、全面打ち替えとなる鋼床版等の床版軽量化策には課題があった。片側交通を確保しながらの施工として上面増厚工法が挙げられる。しかし、一般的な材料で上面増厚する場合、荷重が増加傾向となることや、施工後早期の段階で打ち継ぎ界面等に剥離が生じる事例が見受けられ、その耐久性に対する信頼性の低下が懸念される状況もあった。

このような中で本橋の補修工法では、片側交通を確保した施工ができ、薄層(施工厚20mm)で荷重低減が可能、かつ既設床版との一体性に優れる「J-ティフ」の採用に至っている。

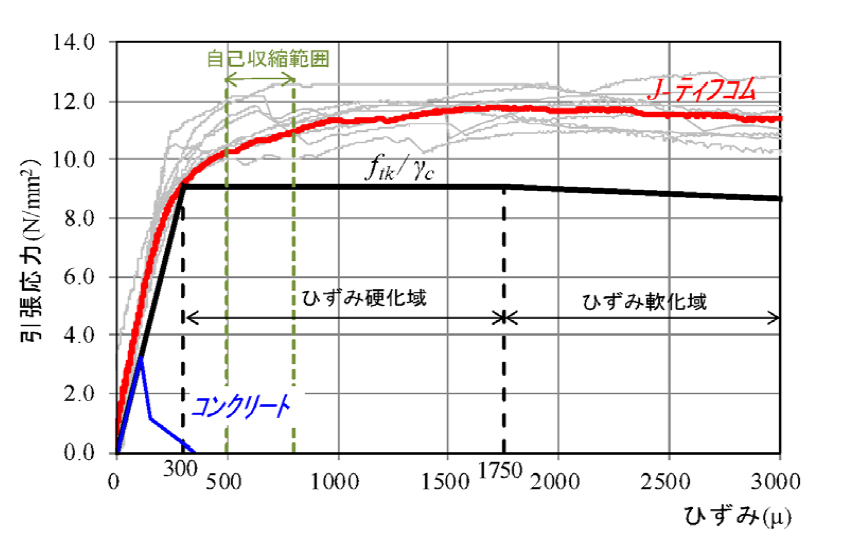

ここで当材料J-ティフの紹介をさせて頂くと、鋼繊維の補強効果により高いじん性と高耐久性を有する超緻密・高強度材料であり、既設床版とJ-ティフとの界面には接着剤を塗布する必要がないこと、J-ティフと舗装の界面に防水層を設ける必要がないことより、工期短縮や早期交通解放が可能である。当材料のワーカビリティーは「極めてねっとりしたコンクリートであるがチクソトロピー性(揺変性)がある」ため振動レイキで施工すれば流動性は担保できその後の高周波振動フィニッシャによる転圧も可能であり、扱いは熟練工でなくても良好な仕上がりを確保できる特長がある(J-ティフの特徴や性能にご興味のある方はJ-ティフコム施工協会ホームページを参照ください)。

図-4 引張応力-ひずみ曲線(左) 振動レイキでの敷き均し状況(右)

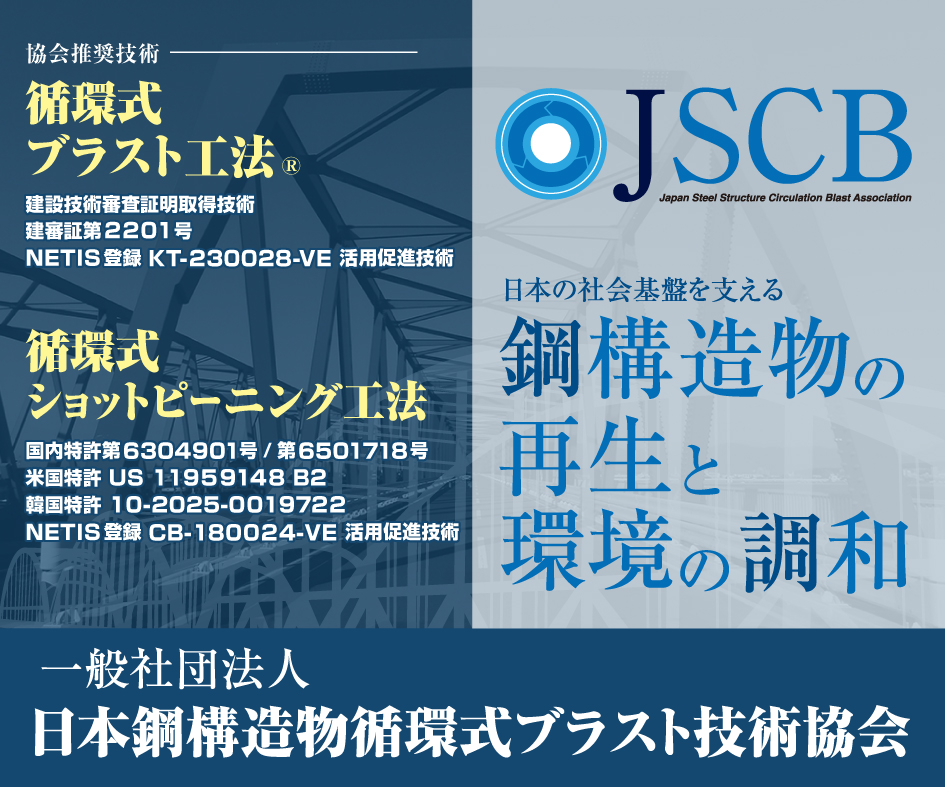

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら