高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第7回 橋梁診断で求められる設計施工のスキル修得(専門特修講座:施工技術と施工管理)

【第5章 教材作りのこだわり】

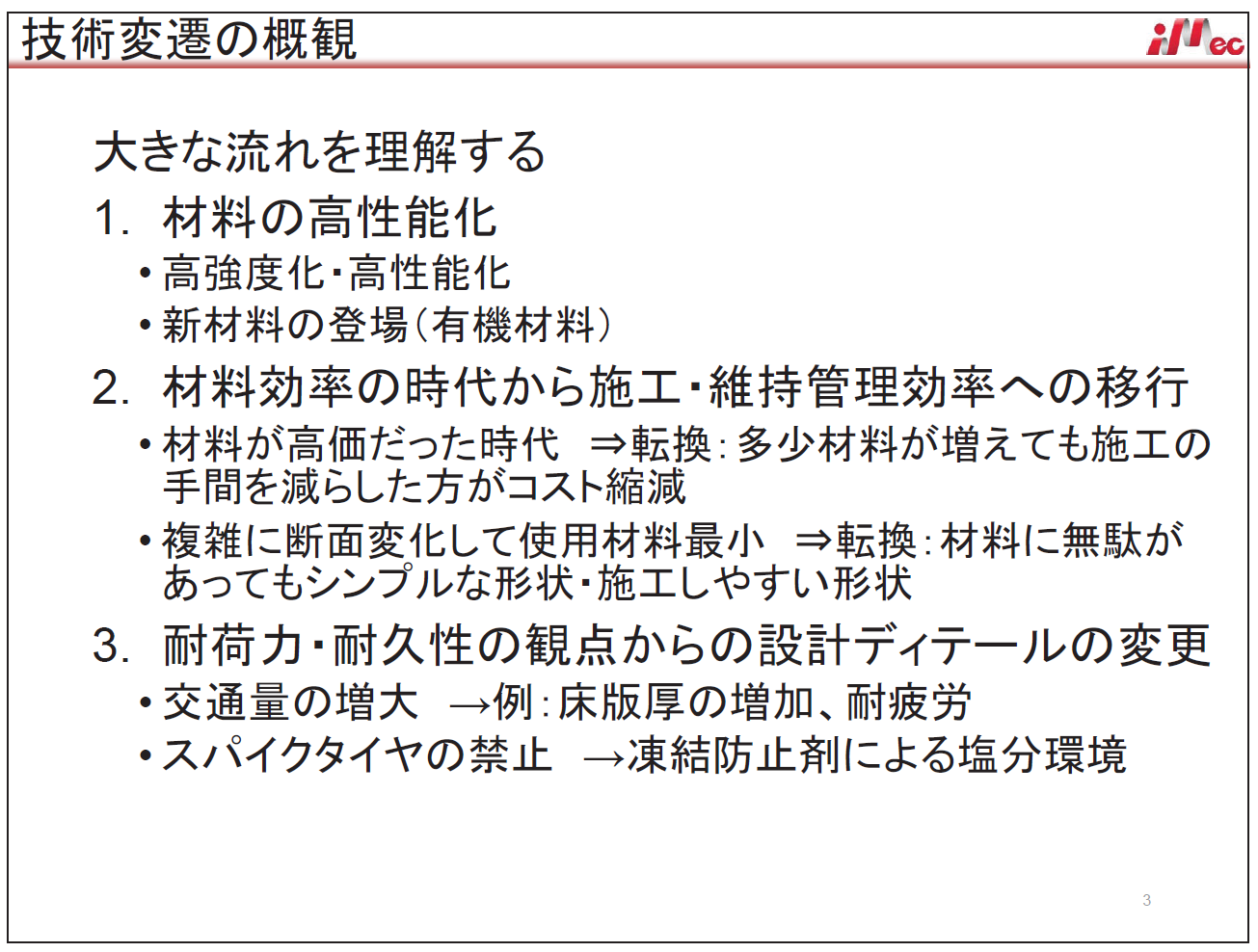

専門技術が多くなる橋梁に関する講座では、学習内容をただ暗記するのは大変です。 そこで本講習会では、「技術がどのように変わってきたのか」「なぜその技術が生まれたのか」という背景や考え方を重視して教えています。歴史を学ぶときに年号だけでなく時代背景も学ぶのと同じイメージです。図に講義スライドの一例を示します。

図 流れの理解を重視したスライドの一例

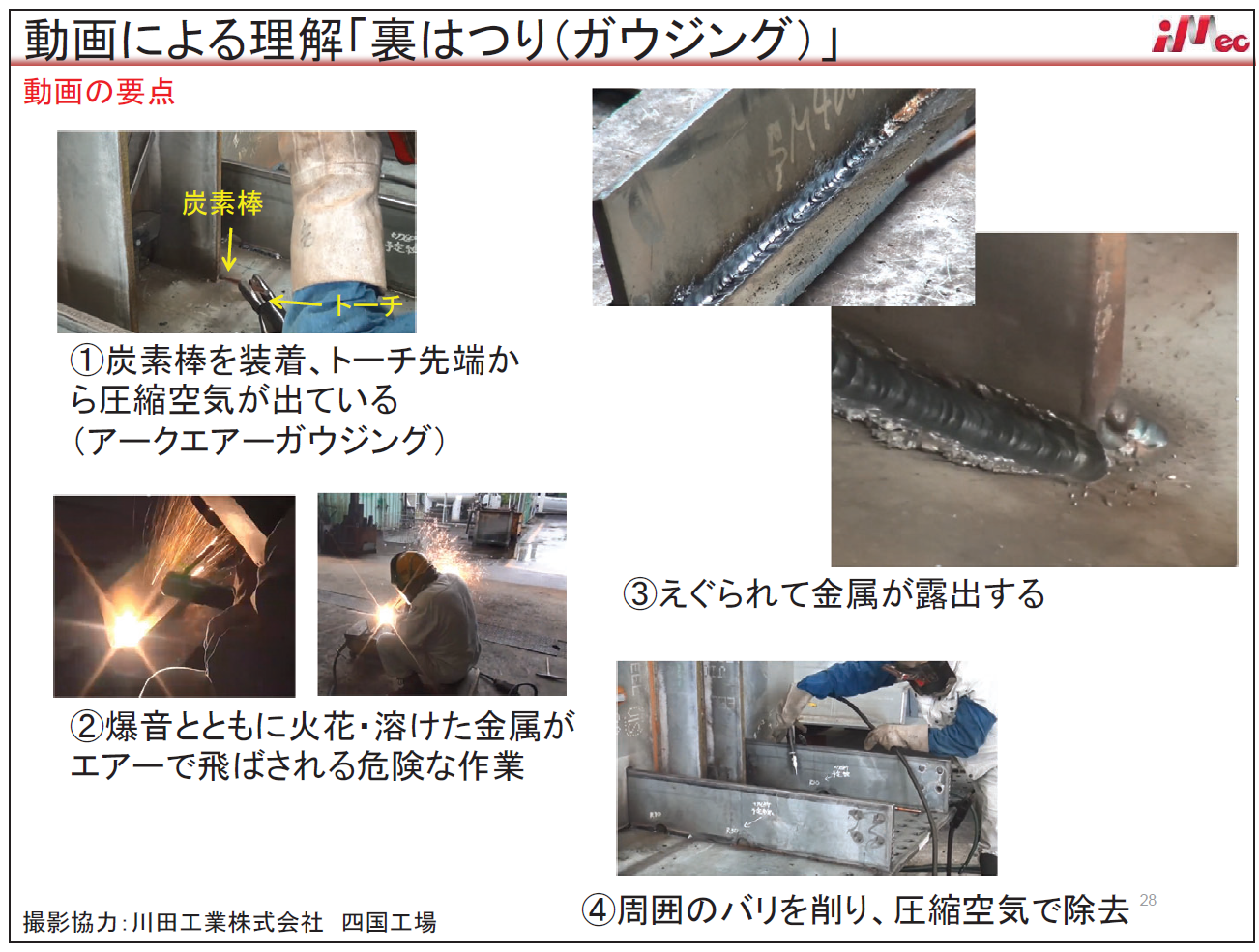

特に施工技術の講義では、多数の動画を取り入れ、実際の現場をイメージしながら学べるようにしています。しかし、動画には「講習会で視聴しただけでは記憶に残りにくい」「受講者が持ち帰って復習しにくい」という弱点もあるため、本講習会では動画視聴後にサムネイルとコメントを用いた復習資料で重要なポイントを整理することで、知識の定着を図っています。図に、動画とは別に用意されているまとめ資料(ガウジング)の一例を示します。

図 動画視聴後の復習まとめ資料の一例(ガウジング)

近年、発注者がYouTubeなどの動画サイトで橋梁架設の動画を公開する機会が増えています。私自身、高専の専門授業の中でこうした動画を活用しており、本講習会でも一部の動画を参照しています。一方、〇〇橋の施工記録、としての編集や、動画時間が長いものが多く、工法を勉強するには使いづらい所もあります。その点、教材開発時の2020年時点で四国地方整備局は多くの動画を公開していて、特に工法の紹介をメインにし時間も2分程度と教材としてちょうどよいものが多く、多数利用させていただきました。現在では、他の機関でも同様の動画が増えていると実感しています。

リンク:松山外環状道路空港線で鋼橋がかかるまで(四国地方整備局)

【第6章 知識を定着させるアクティブ・ラーニング】

アクティブ・ラーニングとは、学習者が能動的に学ぶことを重視した学習方法です。本講習会では、2日間の授業にこの手法を随所に取り入れ、実践的な理解を促す設計としています。ここでは、いくつかの特徴的なトピックを紹介しながら、本講習会の学習の進め方を説明します。

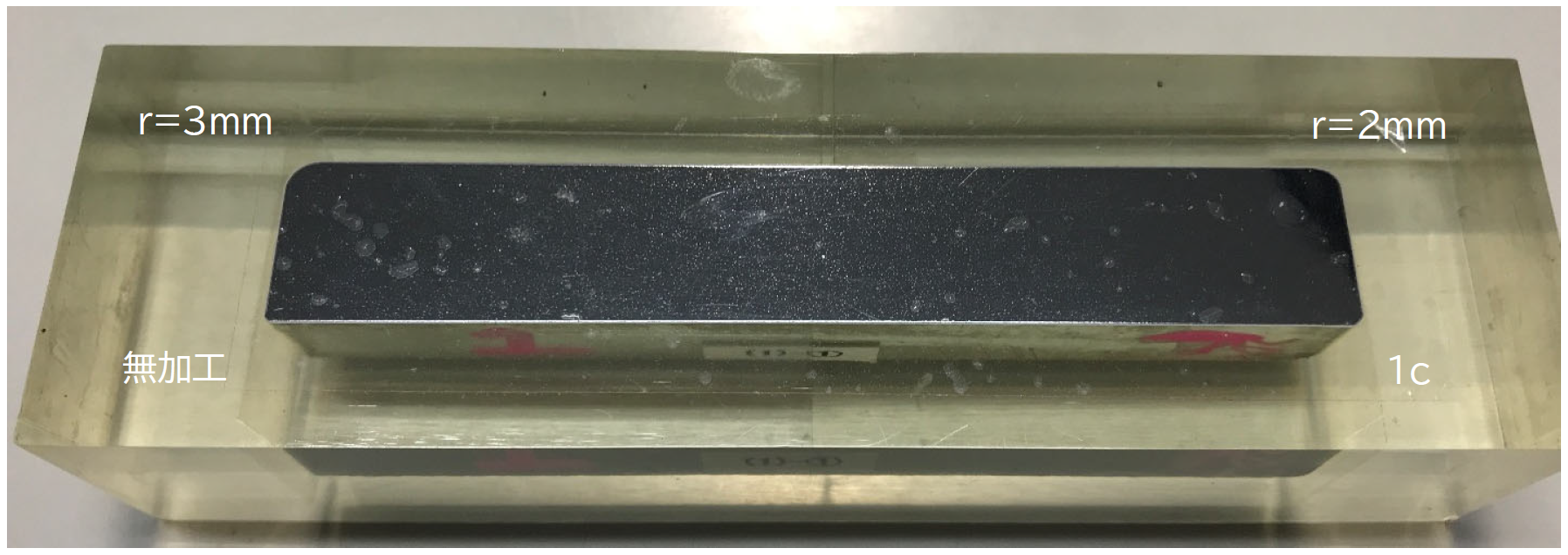

鋼橋の塗装では、角(かど)の部分の面取りが不十分だと状況が塗装の耐久性に大きく影響します。 角の面取りが不十分だと塗膜が薄くなり、そこから腐食が始まりやすくなるという現象を実物で確認できます。この現象を説明するものとして1980年代の測定結果の図が引用されることが多く、ほとんどの教科書で同じ図が転載されています。この図は耐久性の観点からも重要であり、点検後のメンテナンスにも深く関わるため、今回の講習会のために鋼橋メーカーと協議し、より詳細に確認できるよう特別に試験体を製作しました。講義では、この実物試験体を顕微鏡で観察し、塗膜の厚さや面取りの影響を確認します。さらに、異なる面取り加工を施したサンプルに模擬塗装を行い、短時間で断面を観察する実習教材も開発しました。これにより、角部の塗膜が薄くなる現象や、面取りのRを付けることで塗膜厚が改善されることを、体験的に理解できます。同時に、橋梁点検実習フィールド(前述の図)に行き、鋼部材の角部から腐食が進む様子も観察することで、知識が生きたものとして定着します。これは一例ですが、重要な知識は見る、体験することによって定着します。

図 特別に製作した塗装断面サンプル(4つの角で面取り状況が異なる塗装断面)

図 模型を使った角部への塗装体験

図 直角部では塗装厚が薄くなることをその場で確認・体験できる

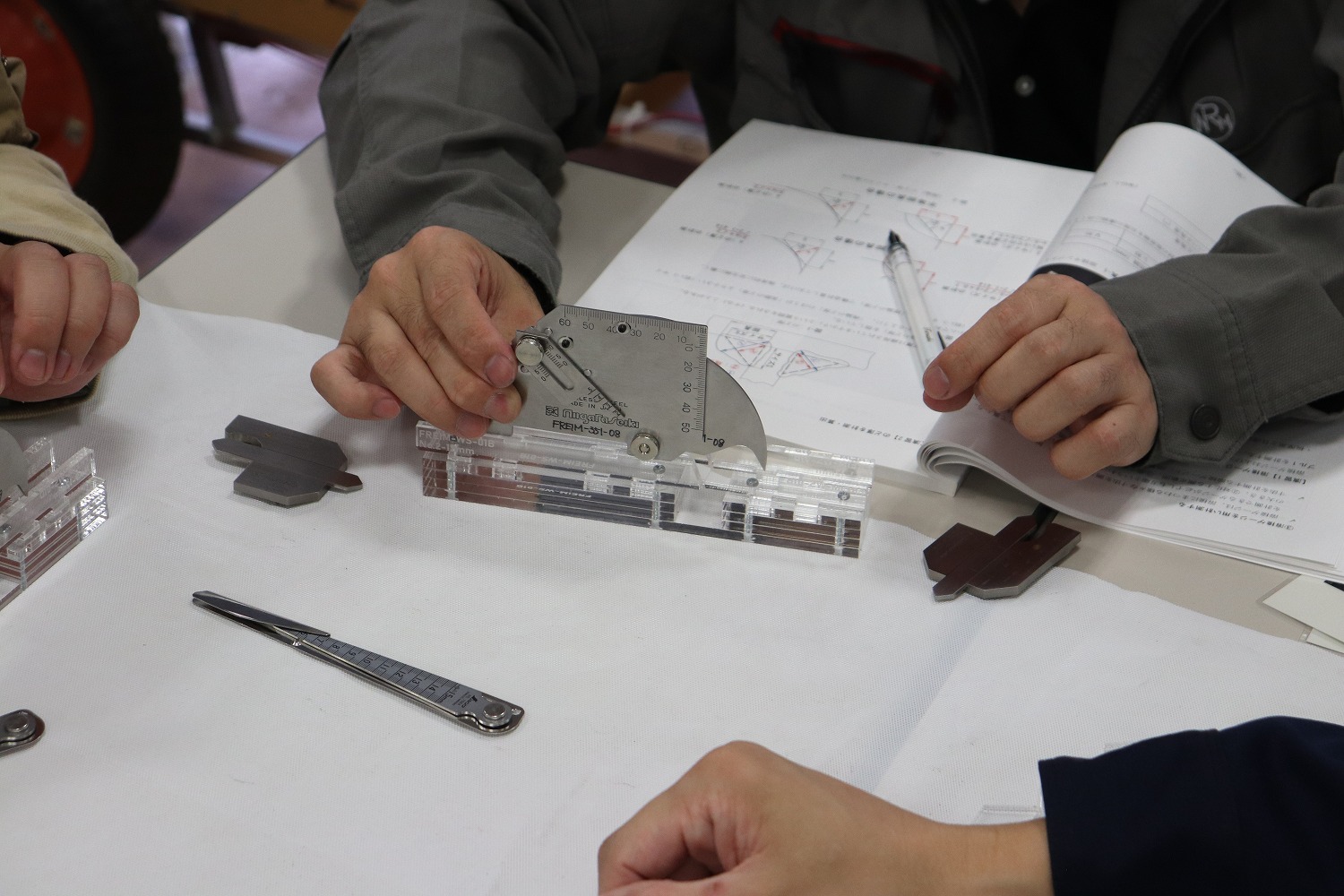

鋼の接合の講義では、溶接の施工不良の模型を観察したり、施工管理としての特殊な計測器を使った寸法計測の体験も行い実際の作業イメージがわくような講義としています。

図 専用のゲージを使った溶接寸法の計測(計測対象物は溶接部を模擬したプラスチック製)

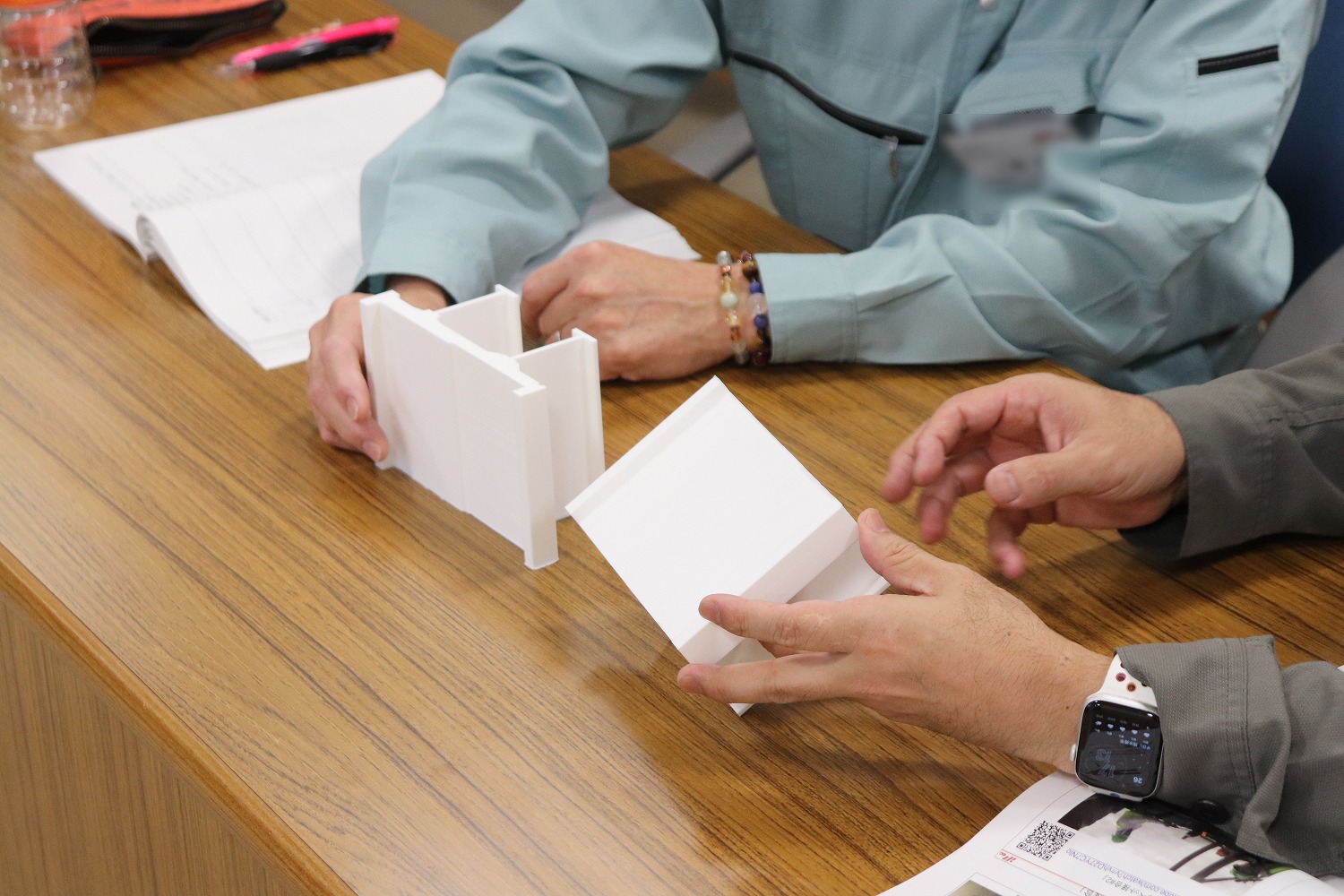

設計の変遷に関する講義では、鋼プレートガーダー(鈑桁)橋の合成桁と非合成桁の構造形式の違いや、新旧の施工方法の違いを入れ込んだ模型を見ながら発表し、座学で学んだことが定着しているかをチェックします。

図 合成桁・非合成桁の2つの模型の違いの確認

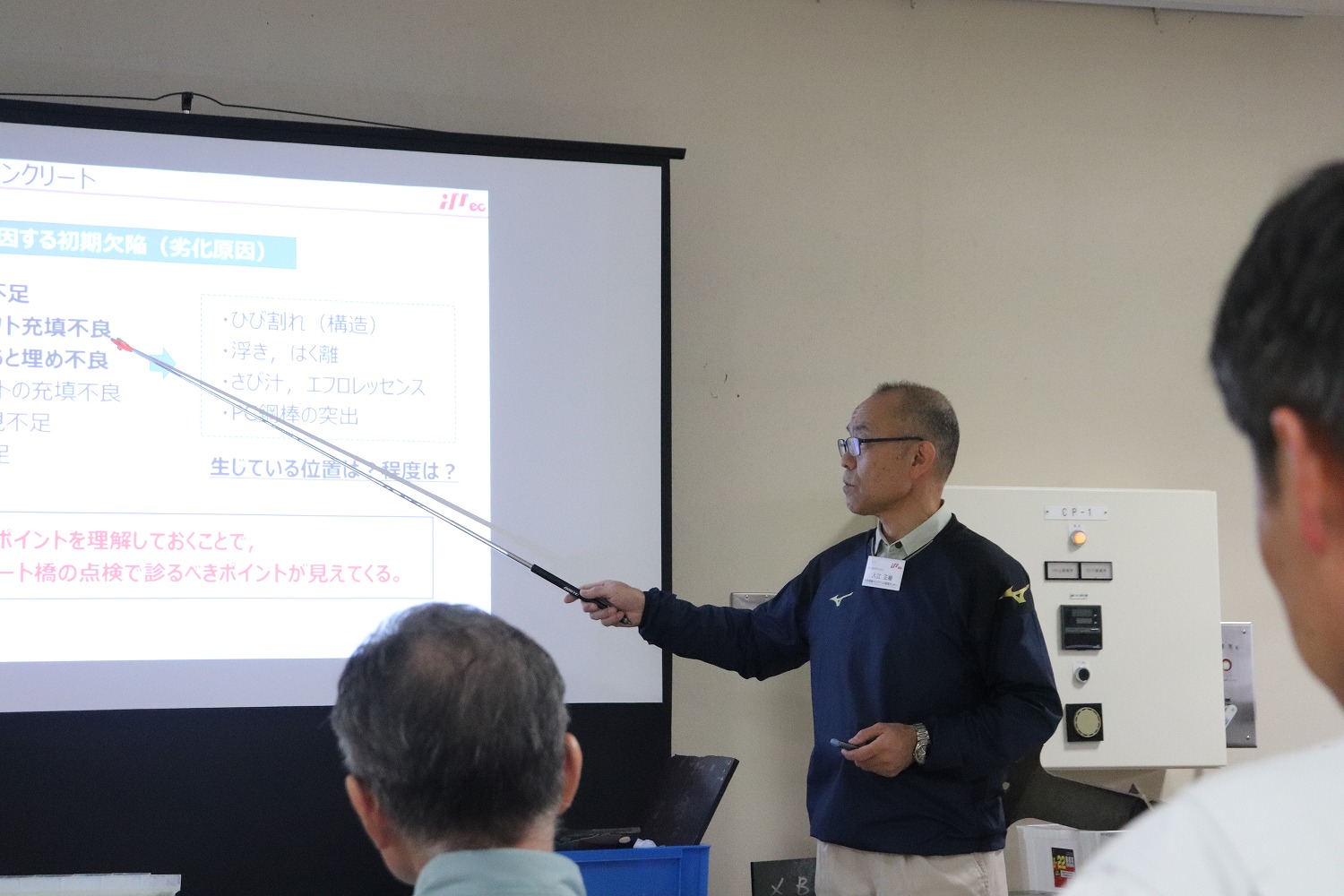

2日目のコンクリート橋では、コンクリートの施工時の初期欠陥について学んだ後、橋梁実習フィールドで受講生が初期欠陥を探して、それを発表する場も設けています。

図 施工の初期欠陥を探して発表

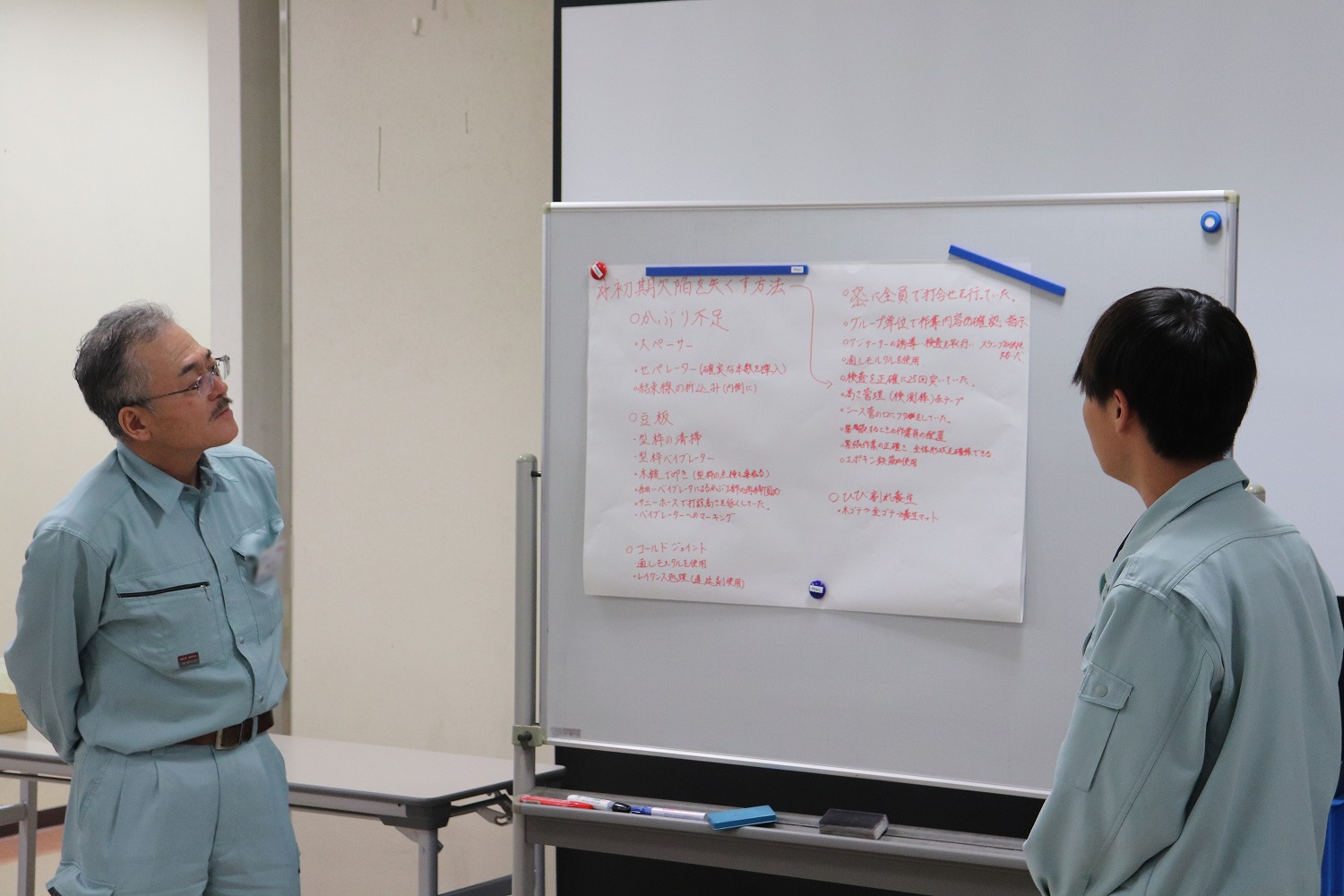

施工計画や実際の施工については、取材した動画を活用しながら要点を学びます。 受講者は、施工の流れをダイジェストで視聴し、一連の作業を疑似体験します。その後、再度動画を視聴しながらグループディスカッションを行い、品質を確保するための重要な所作をピックアップして発表するプレゼンを実施します。このように、動画を活用して学習内容を共有し、理解を深めることで、実践的な知識の定着につなげています。

以上のように、インプットとアウトプットのバランスが短時間の講習での習熟度アップに重要だと考えています。

図 座学、動画、模型教材を組み合わせた講師からのインプット

図 動画から得たことのアウトプット

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら