新しい時代のインフラ・マネジメント考

⑨まずは管理者が当事者意識を持つこと。「金がない」では済まされない

植野インフラマネジメントオフィス 代表

一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長

植野 芳彦氏

1. はじめに

埼玉県八潮の道路陥没都事故に隠れて、あまり報道されていない事故も含め、インフラ関連の事故が結構多い。世の中の風潮としては「老朽化による・・・」であるが、そうでもない。確かに老朽化の問題はある。しかし最大の原因は技術の劣化と投資を行わないことによる技術の遅れであると考えている。

陥没初期状況(埼玉県下水道局公開資料より抜粋)

八潮の事故に関しては、肝心の破断面が見れないので何も言えない。破断面が見れれば老朽化なのか、初期不良なのか?それとも別の問題なのか?インフラ老朽化と言いつつ、破断面を見るという習慣がない。これはやはり構造系の技術者の劣化である。何でもかんでも、「老朽化による」で済ましているが、実際は分からない。だから、根本の議論も対策もできない。最近の技術者に聞くと、構造系の研究室に居ても、桁をつぶした経験がないという。これでは、壊れ方が想像できない。

2.なにが悪いのか?

これを何度も書かなくてはならない。本当に、今、国土強靭化?老朽化対策? を真剣に考えているのか? 我々(土木技術者)の、役割、使命と目的は何なのか?それぞれの役割・立場によって異なるが、インフラ・マネジメント全体を考えるうえで、最初の工程は計画・設計である。維持管理だけではなく、ちゃんと計画され設計され施工されたのか?ということがまずは重要である。

今年度は「橋梁点検要領」の改定があったので、現在、今年度発注した、点検業務の「診断協議」を」鋭意実施している。先日は、しばらく見なかった小規模橋梁に関して100 橋程見たが、「ひどい」状況ではあるが、RC構造物であることが幸いしている。そもそもが、作った当初からのかぶり不足やジャンカ、鉄筋量不足が原因である。

これまで見てくると、大型の物件でも施工時の問題が結構多い。よく、「老朽化による……」とは言われるが本当にそうなのか? 初期からの欠陥があれば、予防保全や長寿命化のストーリーは崩れ去る。と感じるのだが。とにかく、甘かったか、ずるい考え、安易な考えのもとにインフラを作ってきて、それを管理しろと言われてもね。管理するものは困る。同様に、いくら点検しても適切な判断ができなければ、維持管理はできない。

そもそもが「出来が悪い」。これはおそらく、ある程度の規模の橋梁は、ある程度技術力がしっかりしている企業が、作っているから、そんなひどいものはあまりない。(ないとは言わない)しかし、小規模橋梁は地元土建屋さんが作っている。これは慣れていなかったからだろう。地道な実績のつみあげの結果なので、まあ、勉強期間だろうから、それは仕方がない。逆にそういう時代に作った物も多いということであるし、失敗も多いということである。管理する側の責任である。また、よくわからずにやったというのもあるだろう。

3.点検の話を、いつまでするのか?

道路法の改定による、5年に一度の橋梁などの全数近接目視点検の義務化が施行されて10年3巡目に入った。今年度は点検要領の改訂が行われた。この中身は多くの方々の期待に反していたと言われている。特に実際に運用している管理者は、小規模橋梁や、健全性の良い物は点検が省略されると思っていたらしい。さらにボックスカルバートに関しても同様である。つまりは、構造物の健全性や重みによって点検の中身の緩和に期待したのであるようであるが、調書などかえって、手間が増える結果となったと言われている。

高所での点検は大変だが、点検して満足していないか?

しかし、実際には違った、業者は負担が増えたと言っている。さらには、発注後に点検要領が変更になるという、本来であれば、いわゆる「設計変更」にあたる。発注者は、業務に対し、明らかに業者に負担を与えることは望ましくない。したがって、発注の仕方にもよるが、少々考えてやらないといけない。つまり増額が必要である。結果的に、軽微かされると期待していたものが負担増に陥ることになる。そして八潮の事故。

下水道など地中や水中の物はさらに難しい。上下水、岸壁、など見えない部分が多いものほど難しい。電磁波レーダーには限界がある。この限界を分からない人たちがいるのも問題である。あとはドローンへの過信。ドローンを使えば何でもわかると思っている方々。

何が点検において課題かと言うと

① 機材の粗末さ、装備のお粗末さ、限界への理解

「新技術の導入」とは言われるが、果たして確実に目的を達成できる機材はあるのか?ドローンも電磁波レーダーでも機能には限りがあり限界がある。我が国は昔から装備への努力というか考えが甘い。竹やりでB29とまともに戦おうとしていたのが80年前。そしてこれらを使っても完ぺきではなく、判断のできる人間が必要だ。

② 人材の不足、人材のお粗末さ

ここで重要なのが判断のできる人間ということになる。画像や実物を見て的確に状況の判断と、その後の判断ができる人間があまりいない。

③ 判断能力の不足

物を見て的確に判断できる人間が居なければ何をやっても無駄。余計なことをやるか無意味なことをしてしまう。それが早期再劣化や事故につながる。

である。これがどういうことか考えてほしい。

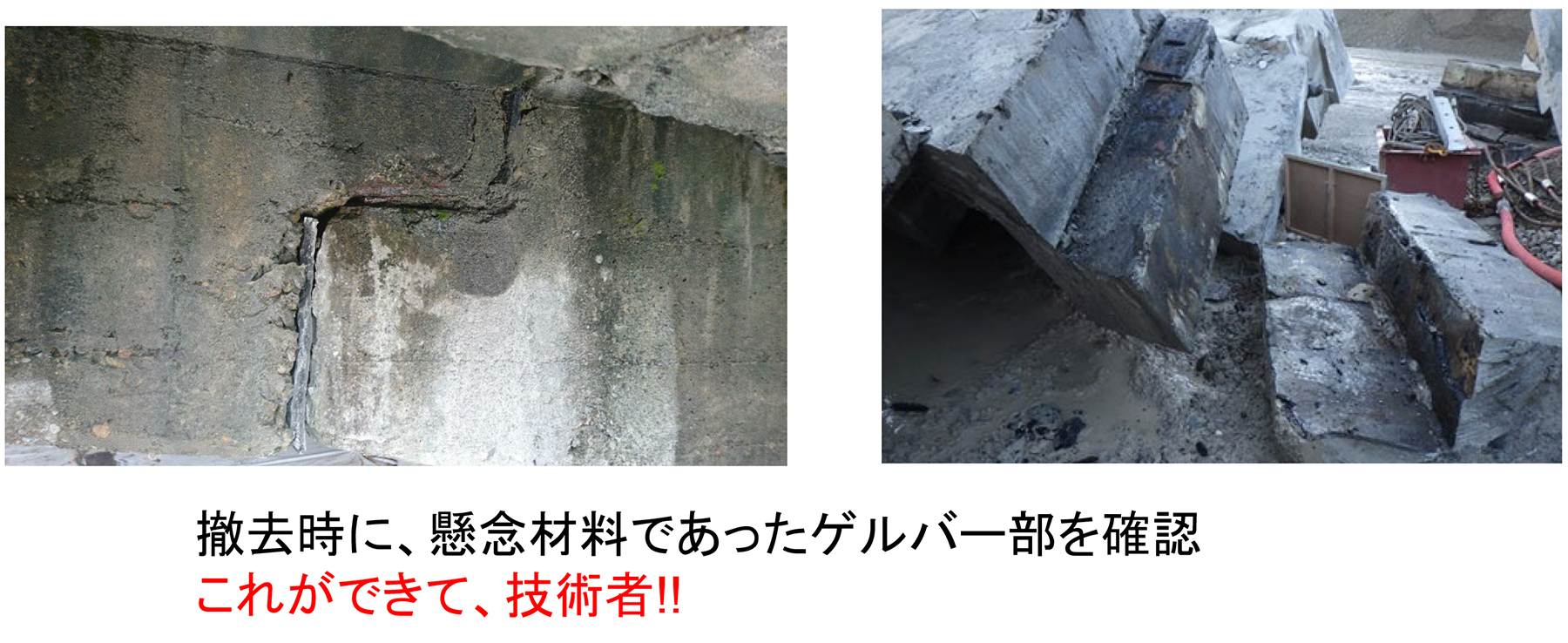

そもそもが点検において見えない部分はどうしているのか?という問題がある。例えばゲルバーヒンジ部の内部、下部工のフーチング、基礎工、斜張橋やつり橋のアンカー定着部の内部、などさらには、木床版の床版の内部(木材内部)など結局事故につながる重要な部部員は点検点検と騒いでいる割にはみられていない。

ゲルバー部の確認状況

支承のローラー逸脱

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら