橋梁四方山話

1.マティヴァ論文との出会い

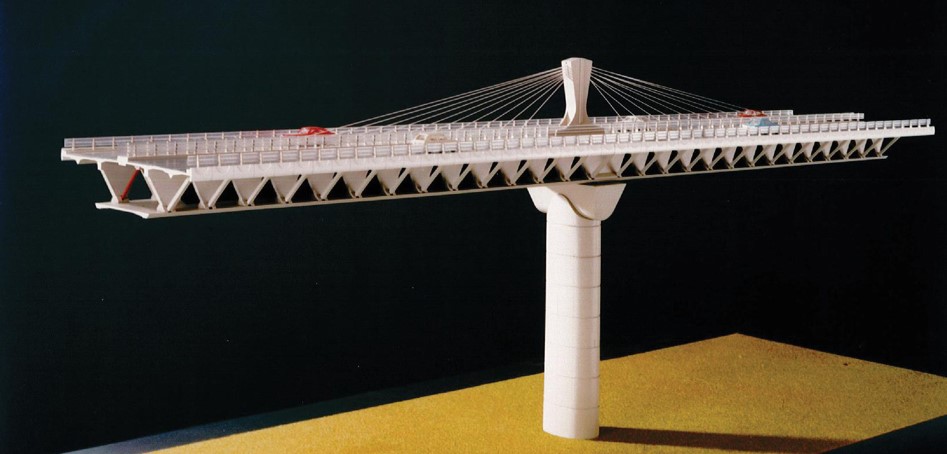

エクストラドーズド橋の生みの親はフランスのジャック・マティヴァ(Jacques Mathivat)である。エクストラドーズド橋はガンター橋などの斜版橋と同列に並べられることがあるが、構造的には全く別ものだ。1988年のFIP notes1)に初めてこのコンセプトが紹介されたとき、筆者は強烈な印象を受けた(図-1)。当時は日本のPC斜張橋がこれから花咲こうとしているときだった。10年以上前にジャン・ミュラー(Jean Muller)が建設した、マルチケーブルタイプ斜張橋の草分けとなるブロトンヌ橋の背中がようやく見えてきたと思った矢先である。フランスがさらに先を走っていると感じた。

図-1 Arrêt-Darré Viaduct(出所:SECOA)

マティヴァの論文は、主塔高さを斜張橋の半分ほどにし、主桁剛性を高めることで構造を成り立たせることを説いていた。そして、斜材張力の制限値に通常のプレストレス鋼材と同じ0.6fpuを使い、主塔の頂部にはサドルを使用するという、非常に分かり易いコンセプトだった。社内で「何か新しい形式の橋はないか?」と聞かれたとき、エクストラドーズド橋を出したことがあった。すると「斜張橋じゃないか」と一顧だにしない。これが当時の反応だった。

3年後、西湘バイパスの小田原港橋他二橋の工事が日本道路公団(以下、JH)から発注され、1991年12月に住友・鹿島JVが受注した。この橋は、完成すれば“世界初”のエクストラドーズド橋になる。世界初は未来永劫世界初だ。このようなことは日本の橋梁の歴史上初めてのことだった。何としてもこのプロジェクトに参加したいと上司にアピールし、偶然も重なって筆者が設計を担当し現場に赴任することになった。

受注後に、JHが斜版橋で一度設計したものを発注前にエクストラドーズド橋に再設計していたことを知った。誰がエクストラドーズド橋という形式に変えたのか。この疑問が筆者の頭にずっとあったが、個人を特定することはなかなか難しかった。筆者は国際会議の場でこの変更を「JHの英断」と言い続けてきた。

2.サドルの開発とその後

日本のPC橋はサドルの経験がない。したがって、関連する研究は皆無であった。筆者は1989年から1990年までテキサス大学オースチン校に滞在した。ちょうどその時、ブリーン教授が外ケーブルで補強した三径間連続桁の実験を大々的に実施していた。それを含めた欧米の最先端の研究が網羅されたACI委員会報告書2)が、筆者にとって唯一のバイブルであった。

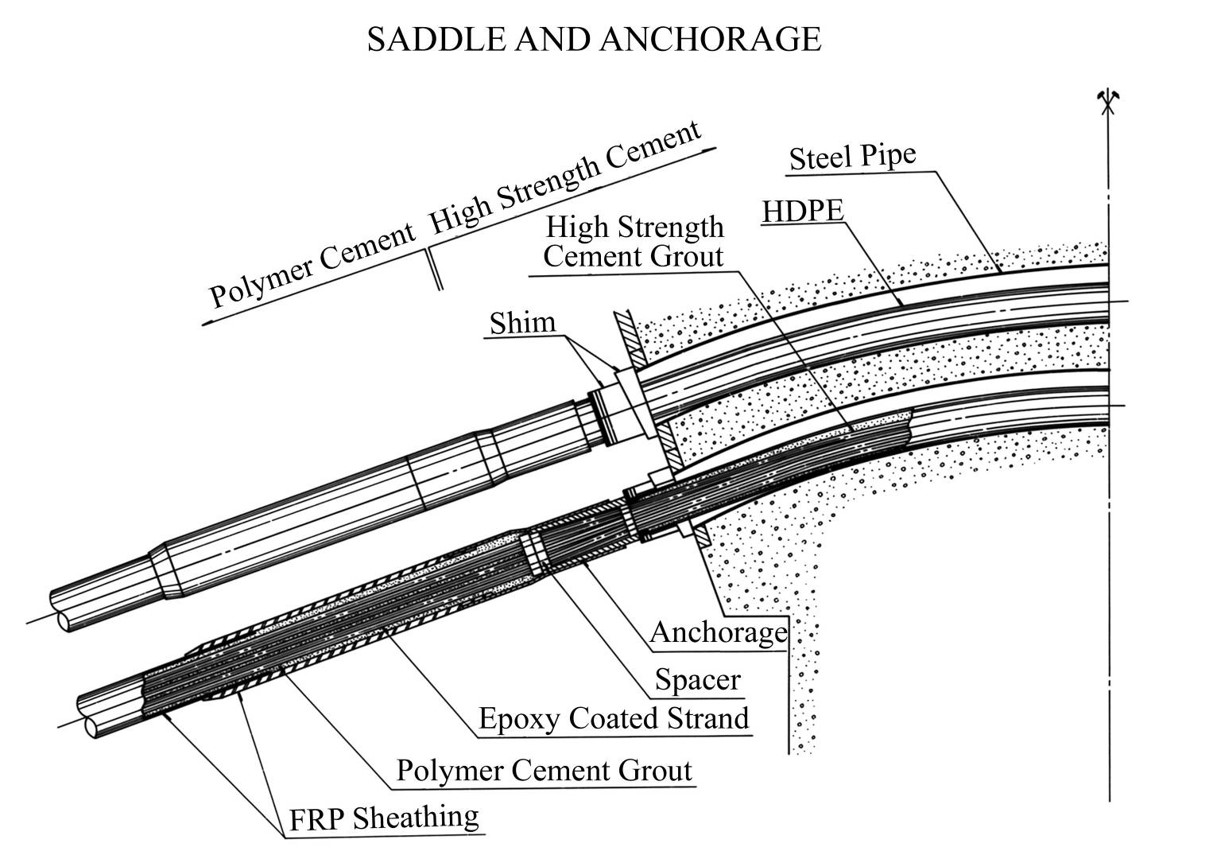

小田原港橋(以下、小田原ブルーウェイブリッジ)に隣接する二橋のうち西に位置する西橋は、日本で初めて本格的な外ケーブルを用いたPC橋である。これはこれで大きなテーマだった。そして、小田原ブルーウェイブリッジの斜材も、初めてエポキシ被覆ストランドを使用することになる。FRP保護管、ポリマーセメントグラウト、エポキシ被覆という斜材の三重防食仕様が確立したのもこの橋だ。

サドルに要求される性能は、地震時に滑らないことと斜材を交換できる仕様にすることであった。しかし、これは参考になる事例が全くなかった。斜材の交換は、サドルの穴の形状を鍵穴形にすることで、張力を開放した斜材を横にずらして引き抜くという案に決まった(図-2)。

図-2 サドルフレームと鍵穴形のサドル出口

問題はサドルの固定方法である。斜材を定着するアンカーとそれを主塔に固定するシムプレートから成る定着構造を一から考えた(図-3)。アンカーはステンレス管内にストランドを広げて配置するスペーサーを両端に配置し、高強度モルタルで固定する。テーパーを付けた二種類のシムプレートは、奥のものは上に抜けるように逆U形、手前のもう一つは二つ割りにして取り替えに対応した(図-4)。

図-3 サドル構造

図-4 サドルの定着構造

少しサドルのその後の話をすると、小田原ブルーウェイブリッジのあとにサドル部の斜材のフレッチング疲労の研究が行われるようになった。そして、プレストレストコンクリート工学会の規準では、サドルの採用は群衆荷重を除く変動荷重による斜材の変動応力量が50N/mm2以下であることが規定されている3)。なおエポキシ被覆ストランドはこの限りではない。筆者が担当した橋では、サドルが2000年完成の揖斐川橋から鋼殻構造に代わっていった。(第三話参照)

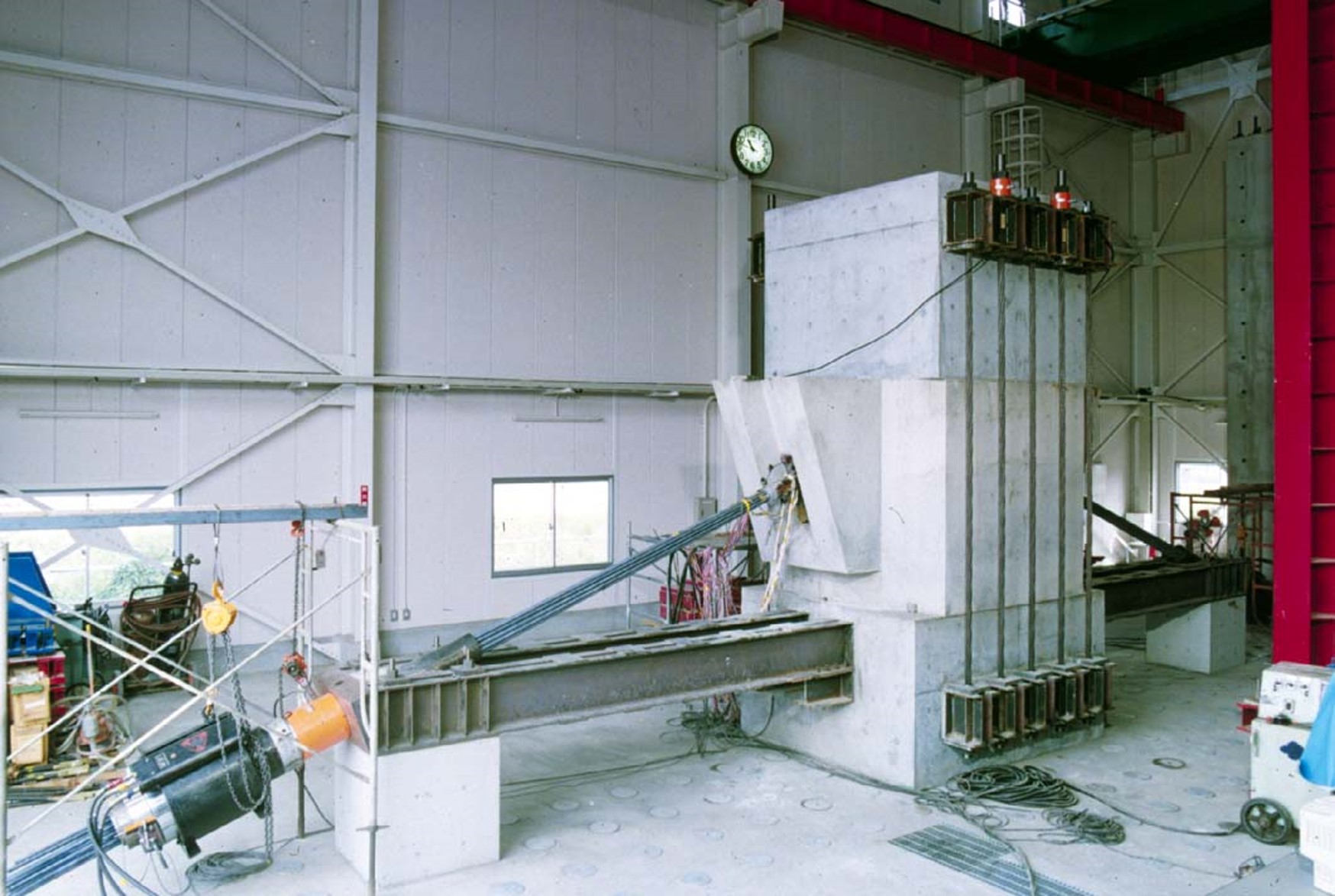

3.実物大模型実験

サドルを含む全く新しい斜材システムは、実物大実験による確認が必要だ。まずサドル部の耐荷力実験(図-5)。鍵穴形やサドル両側の定着構造など、気になる所だらけであった。今のように三次元非線形FEMを使える時代ではなかったので、確認はやはり実験である。内的につり合いをとって、破壊近くまで載荷する実験は緊張の連続だった。神経をすり減らしながら耐荷力実験をクリアーした。

図-5 サドル部耐荷力実験

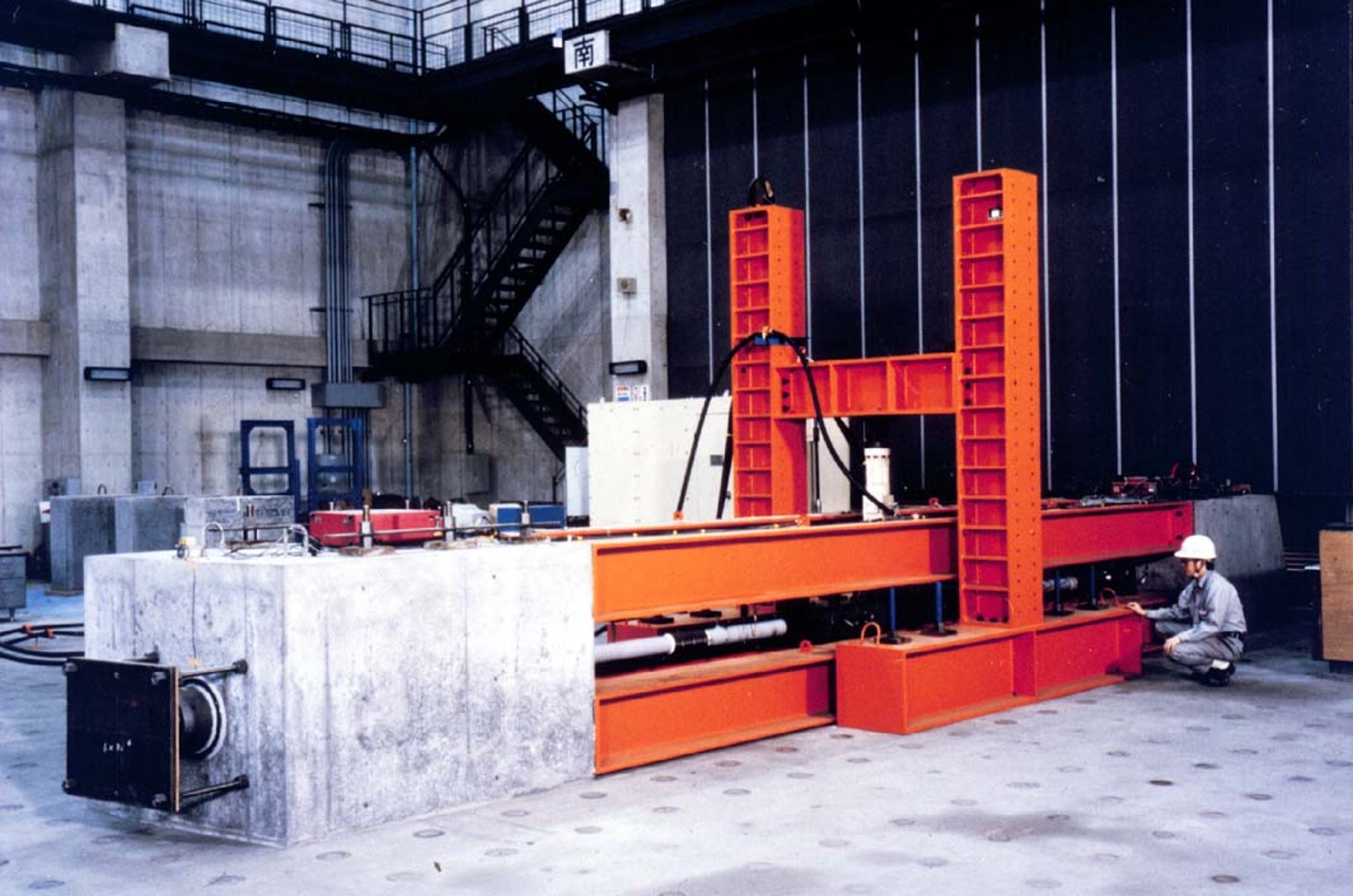

もう一つの重要な実験が、斜材の曲げ疲労実験だ。実は斜材が曲げられて配置されるのはサドル部だけではない。主桁側は箱桁内で定着したため、こちらは水平方向に曲げられていた。これら両方向の曲げを再現した斜材の実物大の曲げ疲労実験をなぜ実施したか。小田原ブルーウェイブリッジでは斜材の制限値を0.6fpuとしたため、斜材の振動による疲労を確認する必要があったのである。

エクストラドーズド橋の斜材の制限値に0.6fpuを採用する限り、斜材の振動を抑えるダンパーは必須であると考える。しかし、万が一振動した場合を想定して管理基準で振幅の制限値を設定し、その振幅での安全性を確認しなければならない。そのための曲げ疲労実験であった(図-6)。この種の実験は世界初なので、鹿島建設の岡本裕昭さんと住友電工の山田眞人さんの三人で、実験中の二か月間は禁酒する願掛けをした。そして、無事にこの実験もクリアーできた。

図-6 斜材の曲げ疲労実験

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら