高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第8回 実務家教員『専門教士(建設部門)』の育成~インフラ分野の人材育成・技術継承スキルを学ぶ~

舞鶴工業高等専門学校

社会基盤メンテナンス教育センター

特命准教授

嶋田 知子氏

実務家教員とは

技術革新が進み、社会構造や就労環境が急速に変化する時代には、新たな人材育成ニーズが生まれます。

文部科学省は、実務家教員を、企業等での高度な実務経験を活かし、高等教育で理論と実践の架け橋になる存在と位置づけ、その育成を後押ししてきました[1] [2]。実務能力と教育能力を有する実務家教員は、高度専門人材を育成する大学・高専等の高等教育課程はもとより、社会人の学び直し(リスキリング、リカレント教育)等において、重要な役割を果たす人材として活躍の場を広げています。

一方で、実務家教員の定義として、「専門分野における実務の経験(おおむね5年以上)を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者」[3]という以外に一律の規定はなく、実務家教員の具体的な人材像は、各大学が教育機関や分野の特性等に応じて明確化することが望ましいとされています[4]。KOSEN-REIM事業(詳細は本連載バックナンバーをご参照ください)では、実務家教員を『技術士または技術士に相当する資格を有し、インフラメンテナンスに関する高度な実務能力と相当の実務経験を有する人材であり、かつ、教育者としての教養と資質を兼ね備え、教えるための技術を修得し、リカレント教育プログラムの講師として自らの実務経験と技術力を受講者に伝えることができる人材』と定義しています。

実務家教員の称号『専門教士(建設部門)』

私たちは、KOSEN-REIM事業の柱の一つとして、インフラメンテナンス分野のリカレント教育や、建設業界における人材育成・技術継承で活躍する実務家教員、『専門教士(建設部門)』(英語表記:Technical Teacher of Civil Engineering)、を育成しています。『専門教士(建設部門)』は、後述する実務家教員育成研修プログラムの全課程を修了し、専門分野の実務能力と教育能力を有すると認定された建設部門の技術者へ付与される実務家教員の称号です。専門教士(建設部門)称号付与制度は、実務家教員の質を証明し、現職と実務家教員のパラレルキャリア形成を後押しするため、2022年度に創設されました。称号付与者は2025年3月末時点で37人です。専門教士の名称は、武道における“教士”という称号に由来しています。“教士”を授与されるのは、人格、技能、識見共に備わり、指導に必要な学識、教養及び実力を有する等の要件を満たす人物[5]です。『専門教士(建設部門)』は、技術の道を究めた建設部門の実務家教員が冠するに相応しい称号だと考えています。

図1 実務家教員『専門教士(建設部門)』の育成

図1 実務家教員『専門教士(建設部門)』の育成

実務家教員育成研修プログラム

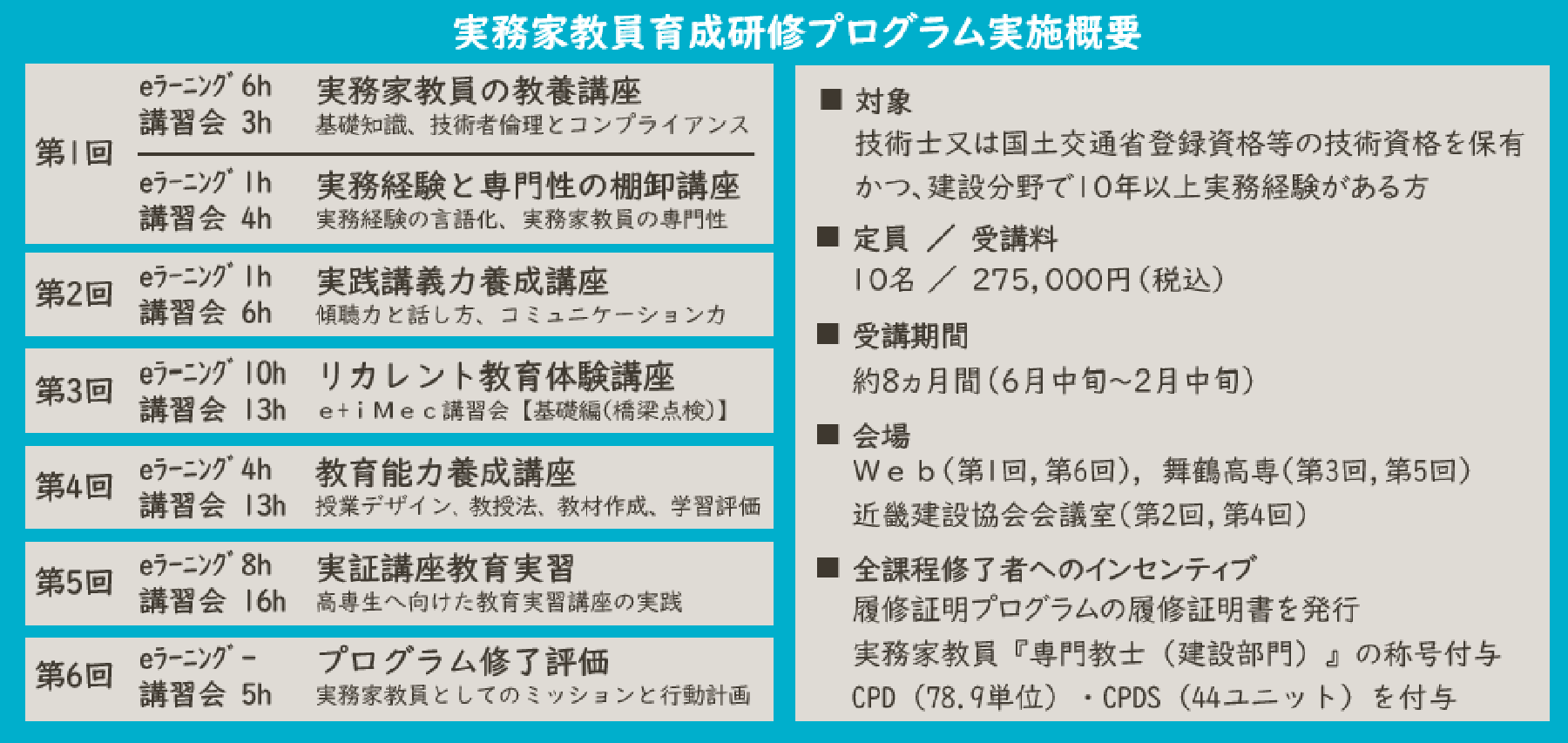

実務家教員育成研修プログラムは、KOSEN-REIM事業で開発し、舞鶴工業高等専門学校の履修証明プログラムとして2021年度に開講しました。2022年度には、職業実践力育成プログラム(略称BP、文部科学大臣認定)、特定一般教育訓練給付講座(厚生労働大臣指定)に認定されました。7つの講座から成る合計90時間(eラーニング30時間、講習会60時間)のプログラムで、受講期間は約8カ月間(6月中旬~2月中旬)です。全課程修了者には、土木学会CPD(78.9単位)及びCPDS(44ユニット)を付与しています。

図2 実務家教員育成研修プログラムの実施概要

図2 実務家教員育成研修プログラムの実施概要

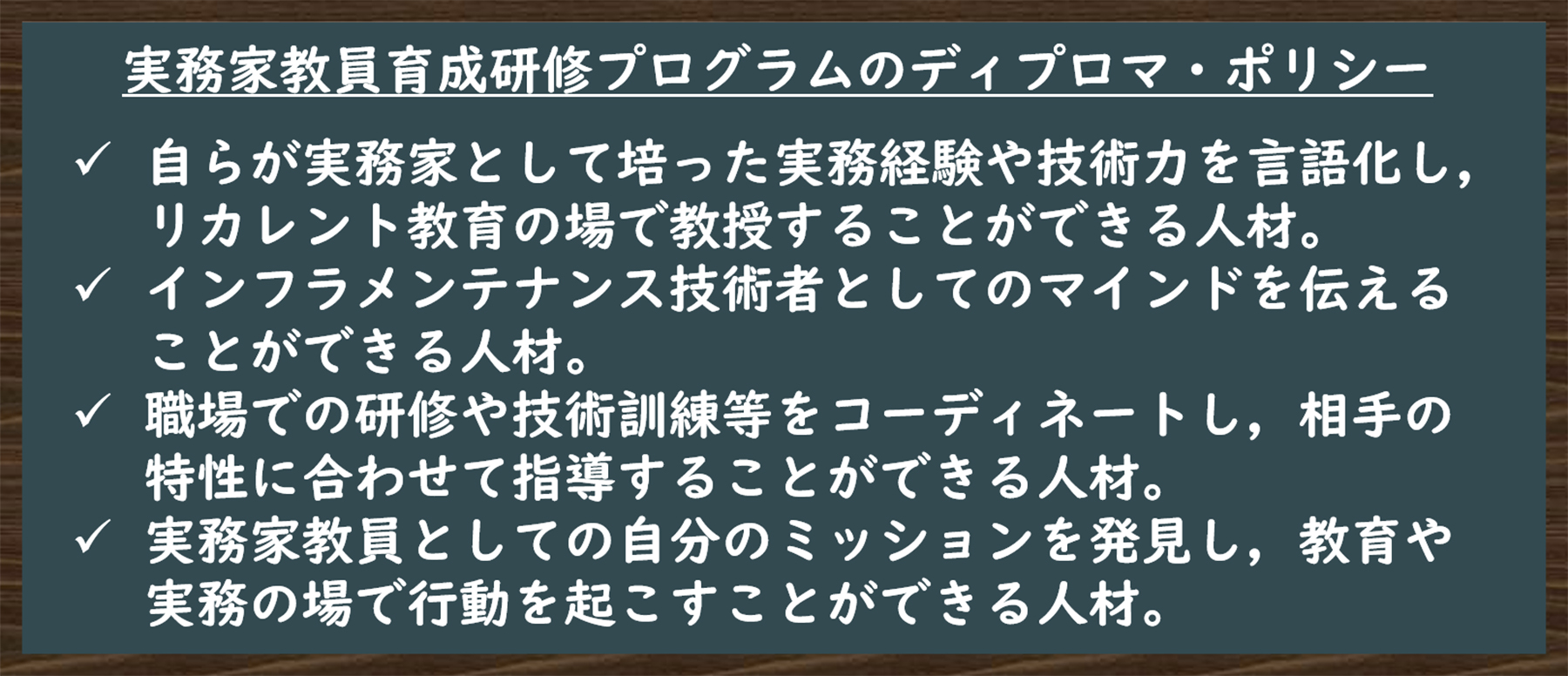

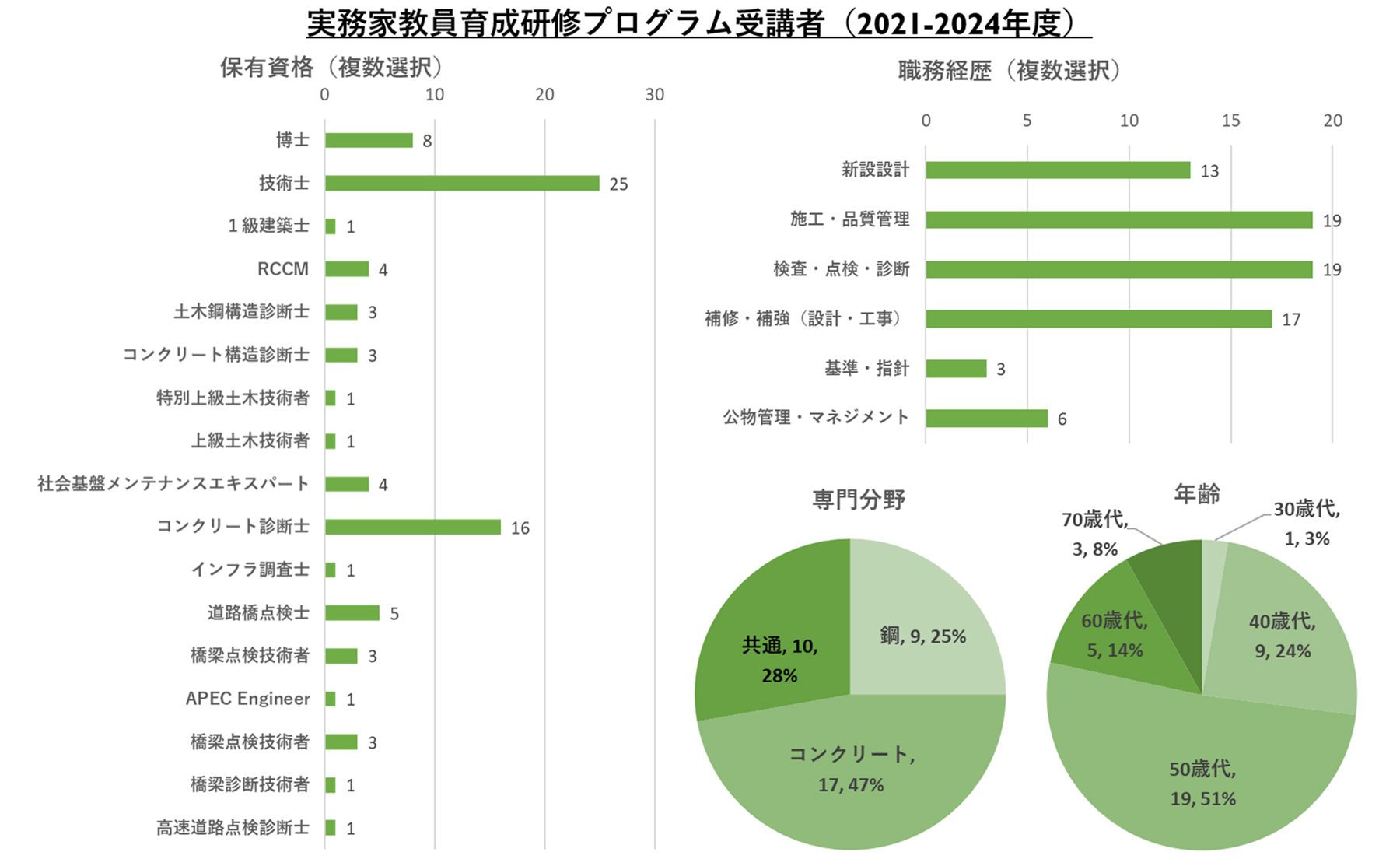

このプログラムでは、次の4つのディプロマ・ポリシー(育成する人材像)を掲げ、建設業界で培った実務経験や技術力を次世代に継承するスキルを持った人材を育成します。受講対象者は、建設分野において高い実務能力と10年以上の実務経験を有する技術者としています。第1期(2021年度)から第4期(2024年度)の受講者は計37人で、いずれも、博士号、技術士、一級建築士、国土交通省登録資格等を有するハイレベルな技術者です。

図3 実務家教員育成研修プログラムで育成する人材像(ディプロマ・ポリシー)

図3 実務家教員育成研修プログラムで育成する人材像(ディプロマ・ポリシー)

図4 受講者の概要(2021年度・第1期~2024年度・第4期)

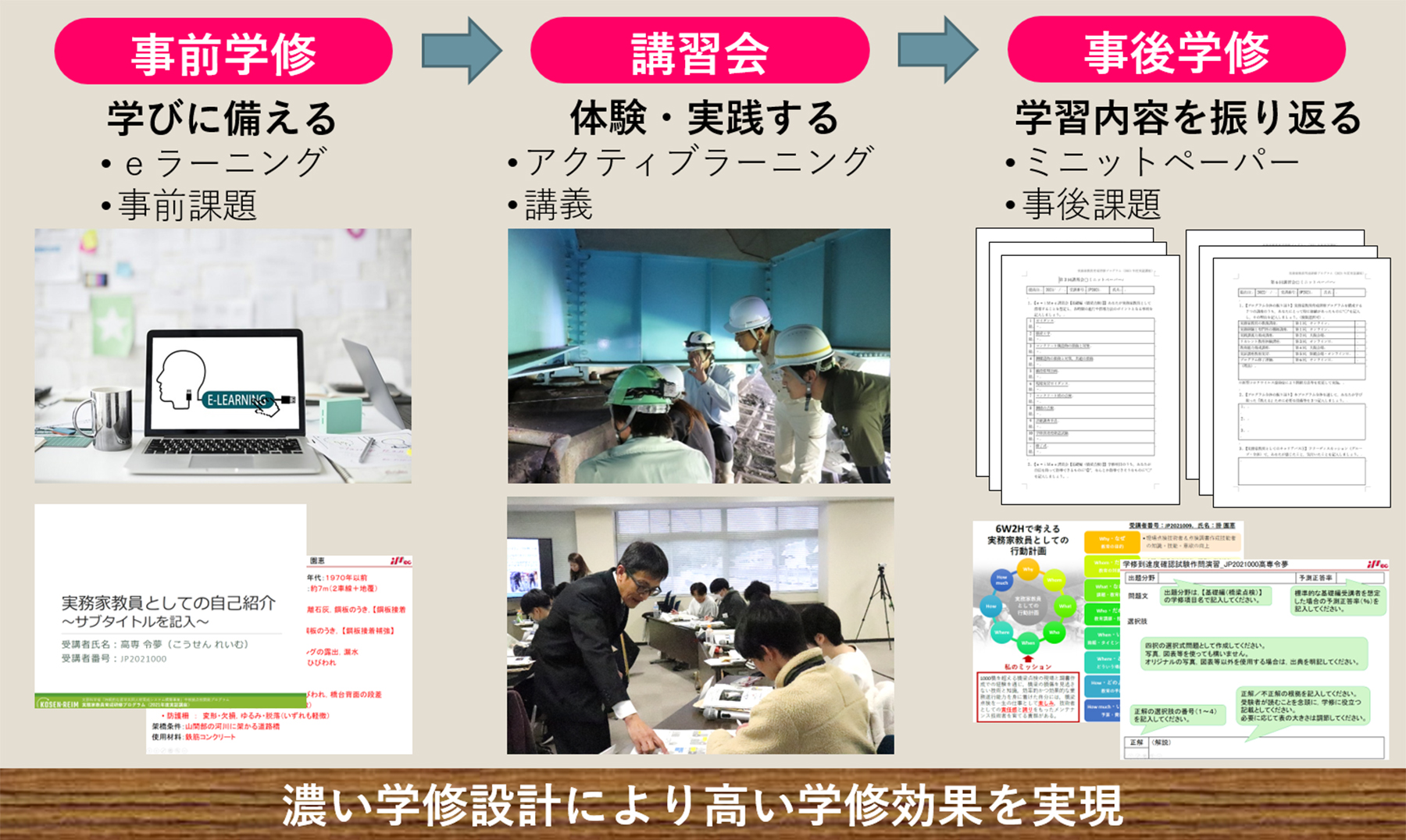

プログラムの内容紹介の前に、受講の流れを説明しておきます。

講習会は全6回あり、2回をオンライン、4回を対面(大阪会場2回、舞鶴高専2回)で実施します。講習会の約3週間前から、事前学修としてeラーニングと事前課題に取組みます。講習会では、講義もありますが、事前学修をベースとしたアクティブラーニング、つまり、対話やグループワークを多く取り入れた参加・体験型の授業が中心です。講習会後は、学習内容を振り返る事後課題があり、講師から個別にフィードバックを行います。定員10人の少人数制だからこそ可能な濃い学修設計です。このプログラムの主役は受講者であり、その学びに寄り添って支援するのが、講師・コーディネーター・事務局の役割です。

図5 実務家教員育成研修プログラムの学修設計

図5 実務家教員育成研修プログラムの学修設計

では、このプログラムの各回の講習内容を紹介していきましょう。各講習会の写真は、2024年度・第4期で撮影したものです。

第1回講習会【開講式、実務家教員の教養講座、実務経験と専門性の棚卸講座】7月上旬

初回はオンラインです。開講式では、受講者だけでなく、講師やTA(ティーチング・アシスタント)も全員が自己紹介プレゼンをして、お互いに交流します。実務家教員の教養講座では、実務家教員が知っておきたい教育分野の基礎知識を学修し、実務家教員としての「私のミッション」について考えます。実務経験と専門性の棚卸講座では、自分の職務経歴と職務実績を省みて、実務家教員としての専門領域を明らかにしていきます。

写真1 第1回講習会@オンライン(みなさん緊張しています)

写真1 第1回講習会@オンライン(みなさん緊張しています)

第2回講習会【実践講義力養成講座】7月下旬

初めての対面ですので、講座に入る前にじっくりアイスブレイクをします。実践講義力養成講座は、プロのコミュニケーション講師の高野美穂先生(株式会社スタイルクリエイト・代表取締役)に指導いただいています。実践的なワークや個別カウンセリングにより、傾聴力と話す力を鍛えるもので、殆どの受講者が初めて学ぶ内容です。高野先生の指摘は実に的確で、自分の話し方の癖に気づき、具体的な課題が見つかります。

写真2 第2回講習会@大阪会場(左:傾聴力講座、右:話し方講座)

写真2 第2回講習会@大阪会場(左:傾聴力講座、右:話し方講座)

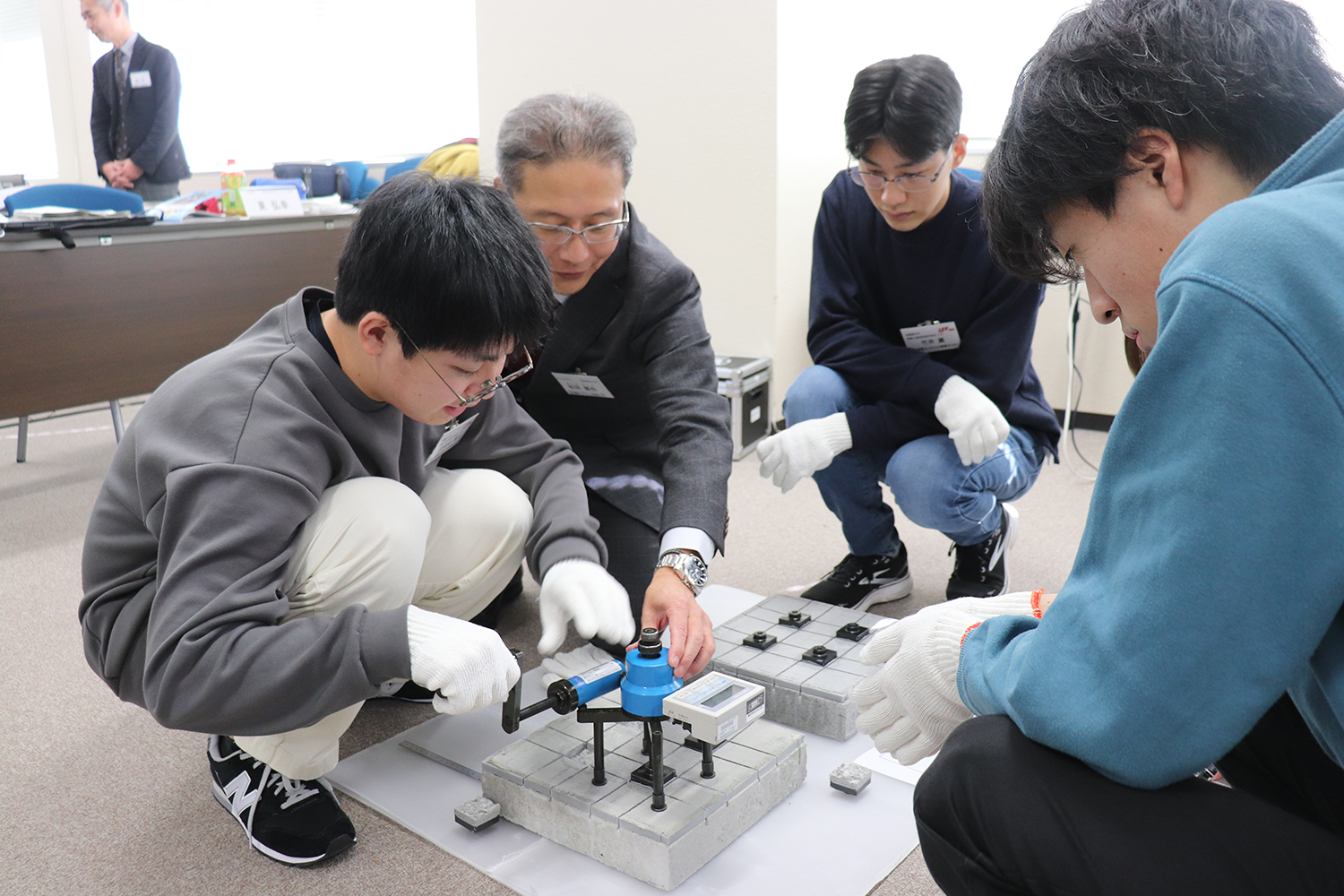

第3回講習会【リカレント教育体験講座】8月~9月

リカレント教育体験講座は、舞鶴高専iMecのリカレント教育プログラム“e+iMec講習会【基礎編(橋梁点検)】”を体験受講しながら、教える側の視点を学ぶ講座です。実物劣化部材実習フィールドや現場橋梁での参加・体験型学修を実際に経験することで、アクティブラーニングの効果を実感できます。また、この講座を指導する玉田和也先生(舞鶴高専・教授)が、実務家出身(元・橋梁設計者)の教員であることも魅力の一つです。

写真3 第3回講習会@舞鶴高専(左:実物劣化部材実習フィールド、右:現場橋梁)

写真3 第3回講習会@舞鶴高専(左:実物劣化部材実習フィールド、右:現場橋梁)

第4回講習会【教育能力養成講座】10月

教育能力養成講座は、教育分野の知識を学び、教えるための能力(学修設計能力、学修指導能力・学修評価能力)を養う講座で、授業デザイン、教授法、ファシリテーション、教材作成、学習評価の方法を学修します。また、教育実習のチーム分けが発表され、TAから助言も受けながら、各チームで教育実習の講習会カリキュラムや参加・体験型授業の骨子案を検討します。ここから、【実証講座教育実習】へ向けた教育コンテンツ作成やチームでの協働がスタートします。

写真4 第4回講習会@大阪会場(TA・講師を交えて講習会カリキュラムを検討)

写真4 第4回講習会@大阪会場(TA・講師を交えて講習会カリキュラムを検討)

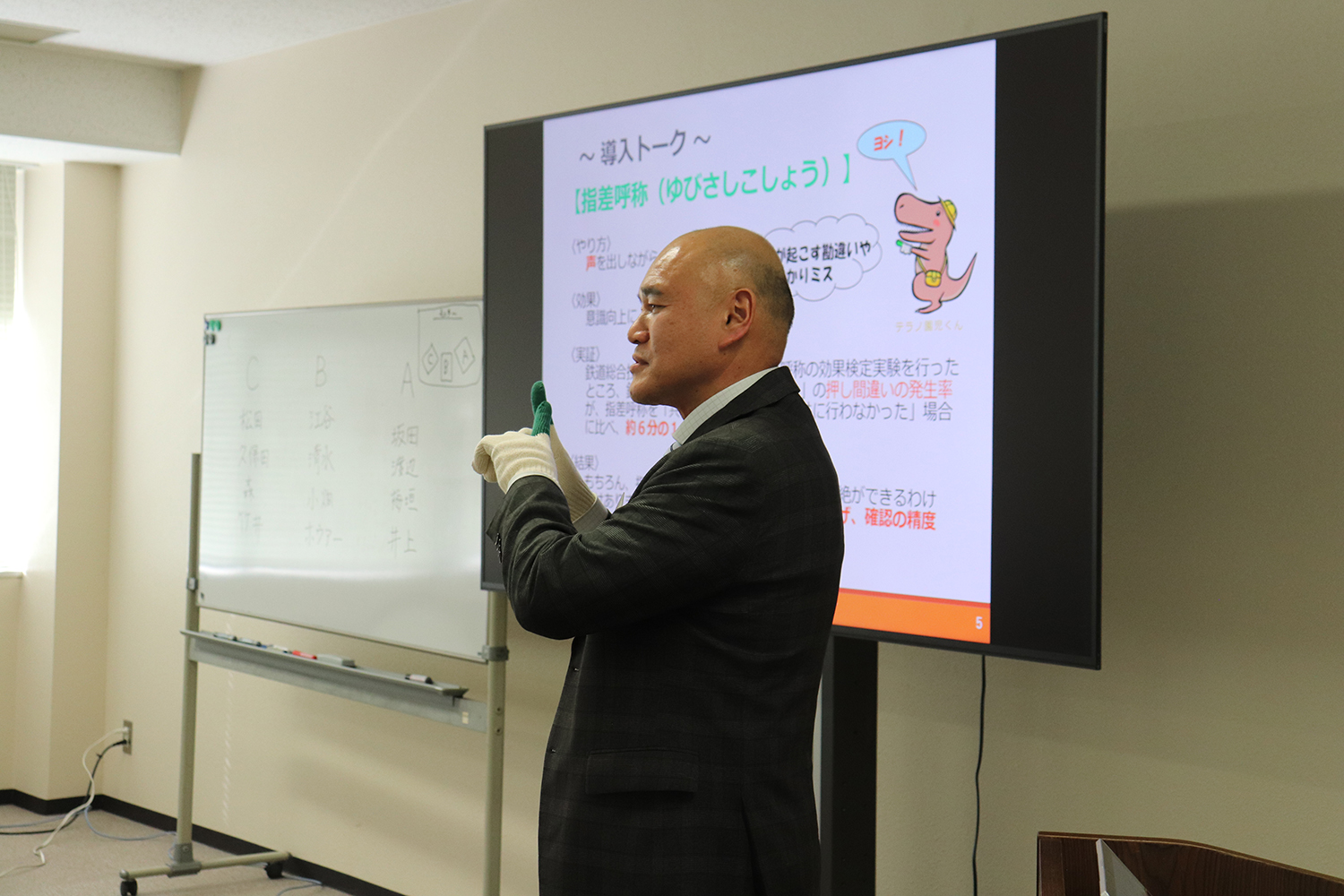

第5回講習会【実証講座教育実習】1月

実証講座教育実習では、高専生への教育実習を行い、実務家教員としての実践を経験します。教育実習は『実務家に学ぶインフラメンテナンス講座』として実施します。自ら教育コンテンツを開発して高専生の前で実際に授業するという経験は、大きな達成感と自信に繋がります。教育実習の最後に、受講した高専生と直に意見交換する時間もあります。各チームが開発した教育プログラムと実施結果は、毎年度、土木学会全国大会の年次学術講演会で発表しています。

写真5 第5回講習会@舞鶴高専(上段:個人講義、下段:チームでの参加・体験型授業)

写真5 第5回講習会@舞鶴高専(上段:個人講義、下段:チームでの参加・体験型授業)

第6回講習会【プログラム修了評価】2月

プログラム修了評価では、プログラム全体を振り返って8カ月間の学びを総括します。また、「私のミッション」をもう一度言語化し、実務家教員としての行動計画を具体化します。最後に行う全員でのフリートークは、いつも名残惜しい時間になります。最終回はオンラインですが、対面で、という声も多くいただいています。

写真6 第6回講習会@オンライン(みなさんすっかり仲良くなりました)

写真6 第6回講習会@オンライン(みなさんすっかり仲良くなりました)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら