NEXCO東日本東北支社 4車線化を4路線で展開

様々な技術提案を取り入れて事業を進めていきたい

高耐久・維持管理しやすい道路と技術提案の活用

災害に強い橋作りへの取り組み

−−特徴的な形式や工法を採用している橋梁・高架橋・トンネルにはどのようなものがありますか。また、それらの構造物において、LCC(ライフサイクルコスト)縮減や高耐久化を図るための工夫、CIMの活用状況、地震など災害を踏まえた対策があれば教えてください。

広瀬 NEXCOの方針として高耐久で維持管理しやすい道路を建設することを掲げています。高耐久化の取り組みとしては、田代沢橋や木戸川橋をはじめとするプレキャスト部材の採用を進めています。Ⅰ期線でRC床版だったものをほとんどPC床版にし、床版の耐久性を向上しています。

プレキャスト化はもちろん高耐久高品質ということだけでなく、施工効率の向上、近年の人手不足の解消にも役立つと考えています。

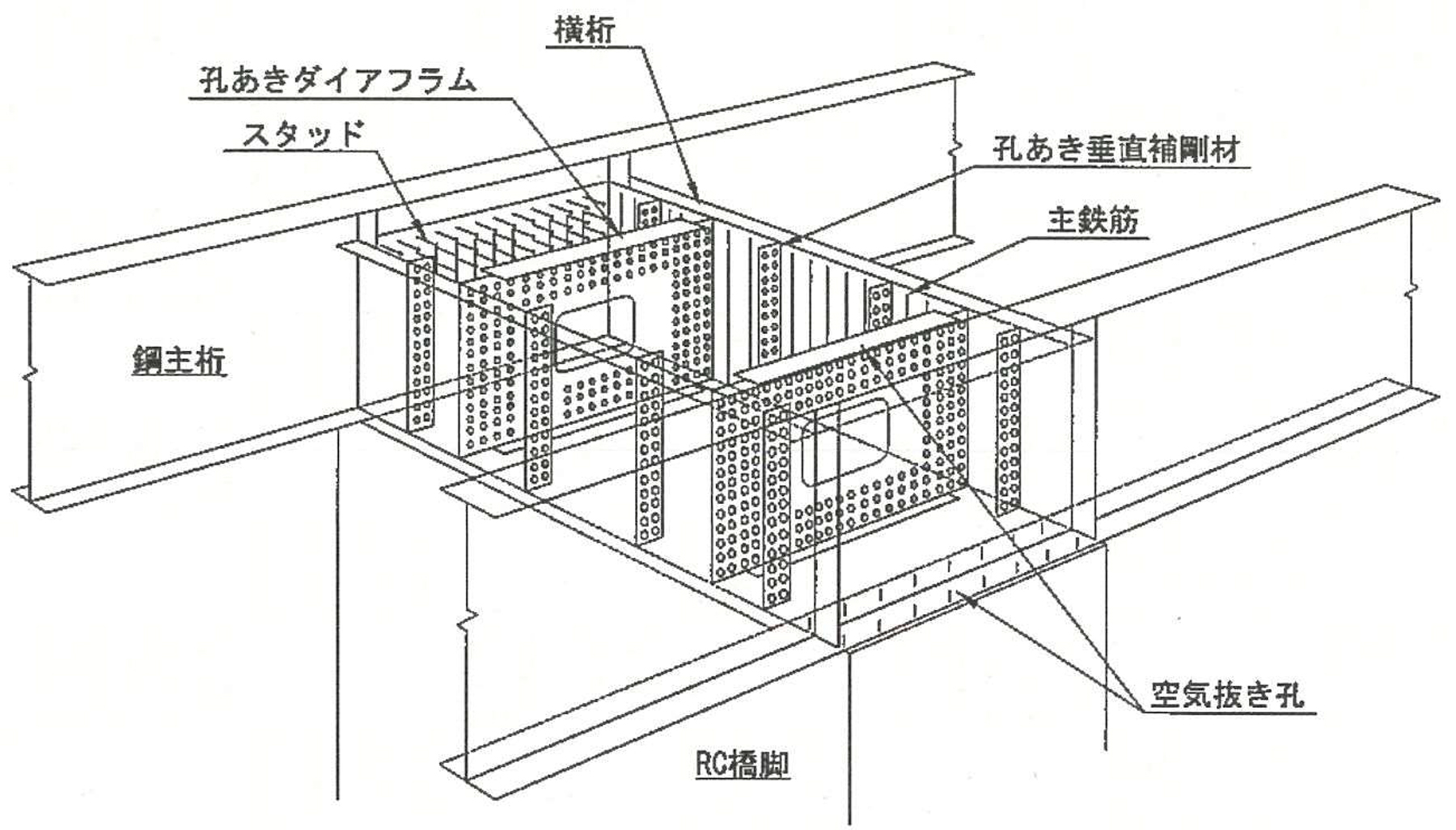

維持管理しやすい構造への対応として、維持管理するもの自体を減らすことを考え、橋梁を構成する部材数の削減や、支承をなくした橋脚と桁の剛結化を進めています。特に、鋼桁とRC脚を剛結することを取り入れ、通常はコンクリート同士を剛結化するところを、鋼桁とRC脚を一体化する構造も採用しています。設計上構造が成立する限り、この剛結構造を取り入れています。なお、橋脚と桁の剛結化は耐震性向上にも寄与します。

また、東北地方は東日本大震災後も地震が頻発しており、こうした点を考慮すると、想定外の事象、特に地震の際に、設計で想定していた以上の地震力が加わった場合にどう備えるかという課題があります。一般的には頑健性や冗長性を持たせる設計が必要です。粘り強い構造を採用し、また代替部材で落橋を防ぐようにすることで、異常事態に柔軟に対応できるようにします。こうした設計方針を採用することで、設計の設定外事象にも橋梁が機能し続けることができます。落橋を防ぐための対策として、現在、設計段階でさまざまな工夫を検討しています。

また、橋梁の鋼桁の継手は通常、ボルトでつなぐ場合がありますが、I桁、箱桁ともなるべく全断面溶接を採用しています。ボルト接合だとまずボルト頭部から錆びることが多いからです。溶接継手を採用することで、できるだけ腐食しないようにしたいと思っています。施工時間に制約があった場合などを除き、全断面溶接を採用しています。

業務効率化として、CIMを活用し、複雑な構造における部材干渉の事前確認や施工計画の共有を3Dモデルで行うことで、設計ミスや施工ミスを減らしています。計画段階でも活用があります。例えば、道路の施工計画を立てる際にも使用しており、4車線化の工事では、隣にある供用路線に配慮する必要があります。さらに、周辺に鉄塔等がある場合、鉄塔との距離や作業範囲を調整しながら進める必要もあります。これらの障害物を3次元で可視化することにより、どこに注意を払うべきかが一目でわかります。

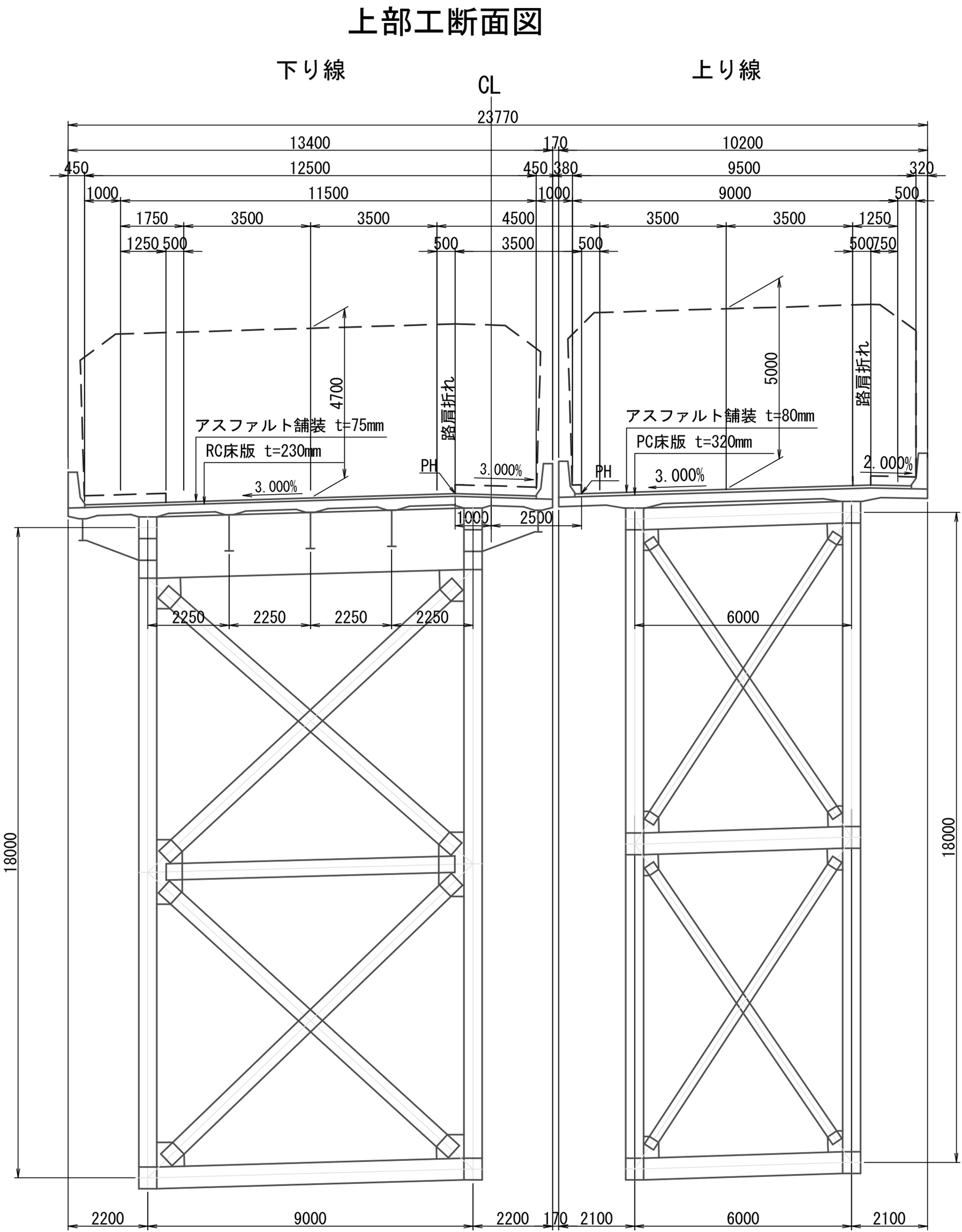

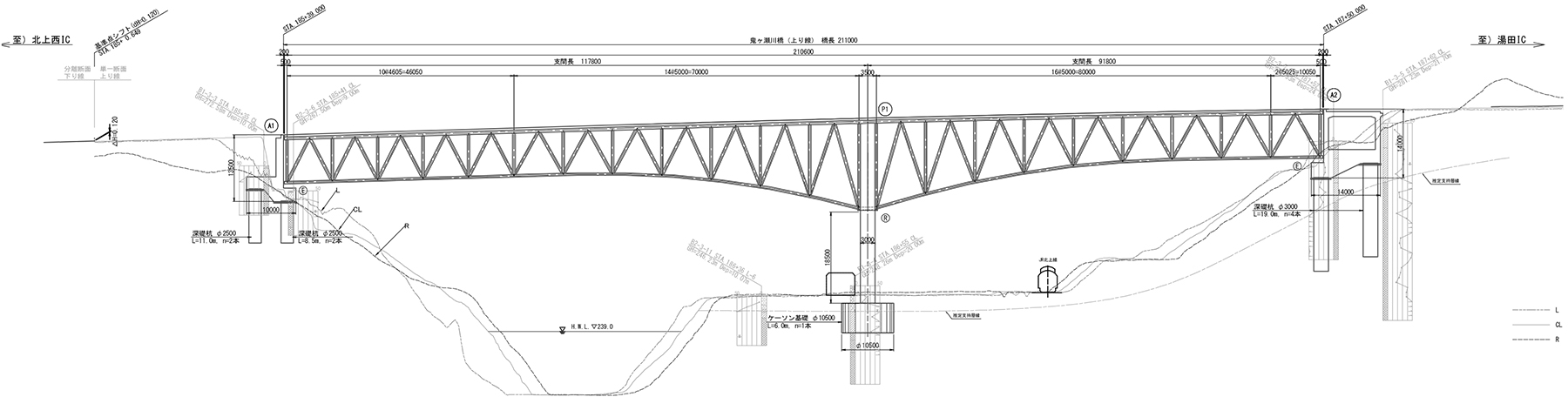

特徴的な橋梁の具体例を路線別に紹介します。まず、秋田自動車道の鬼ヶ瀬川橋(211m)が挙げられます。本橋は2径間の変断面トラス橋であり、床版の高耐久化と部材の合理化に取り組んでいます。Ⅰ期線はRC床版で、トラスの上弦材と縦桁で支持されています。

図2 鬼ヶ瀬川橋 Ⅰ期線との違い

図2 鬼ヶ瀬川橋 Ⅰ期線との違い

今回のⅡ期線はPC床版を採用し、床版の耐久性向上とともに、縦桁を省略しています。さらに、トラスの中間鉛直材や横構の一部を省略する代わりにその機能を、残された部材に集約し、橋全体として必要な剛度を確保させるような部材合理化を考えています。現在、設計段階で有識者の意見を取り入れながら、前述のように部材の削減や合理化について検討しています。今はコンサルによる設計の段階ですが、工事の段階に入った際には、施工を担当する企業からも技術的な提案をいただきたいと考えています。

図3 鬼ヶ瀬川橋 一般図

仙台北部道路では、成田高架橋(331.5m)や石積高架橋(279.5m)です。これらは鋼ラーメン2主鈑桁橋で支承をなくした、鋼とRC橋脚の剛結構造を採用しています。

図4 成田高架橋、石積高架橋 剛結構造のイメージ図

図4 成田高架橋、石積高架橋 剛結構造のイメージ図

常磐道では、まず相馬~新地間の大野台希望の橋(419.5m)です。これは7径間連続の鋼橋で、4径間は2主I桁、3径間は細幅箱桁という構造です。この大野台希望の橋は、Ⅰ期線は8径間連続の鋼2主I桁でしたが、一部区間が急峻な斜面に立地しているため、Ⅱ期線では橋脚位置をⅠ期線と同位置にするとⅠ期線の基礎が露出してしまうことから、当該区間の橋脚を1基減らして7径間としました。その結果、当該区間の径間長は70m程度となるため、I桁と箱桁の異種桁混合構造を採用しました。異種桁混合構造の連結部は、現設計では断面変化部に横梁を設けて接続する構造としていますが、工事段階の詳細設計では施工者からの技術的な提案をいただきたいと考えています。なお、架設工法はI桁部はトラッククレーン架設、箱桁部は送り出し架設を計画しています。

図5 大野台希望の橋 連結部イメージ

図5 大野台希望の橋 連結部イメージ

図6 大野台希望の橋 一般図

図6 大野台希望の橋 一般図

さらに、常磐道の広野IC~ならはスマートIC間では、木戸川橋(1392.5m)や井出川橋(737.8m)が特徴的な橋です。これらはPC連続箱桁で、Ⅰ期線はプレキャストセグメントで施工しているため、Ⅱ期線も同様なことを考えています。Ⅰ期線は、木戸川橋と井出川橋の間にある、ならはパーキングエリアの用地を使用してセグメントを製作しましたが、現在パーキングエリアは供用中のため、Ⅱ期線は木戸川橋の周辺に借地してセグメントを製作することを考えています。また、架設工法はスパンバイスパン工法を計画しています。Ⅰ期線はトラス構造ハンガータイプの架設桁を使用しましたが、Ⅱ期線は供用中のⅠ期線に近接して施工するため、安全性を考慮してセグメントの張出し部下面を下から支持するサポートタイプの架設桁の採用を考えています。この架設桁は河川や道路など交差条件により採用できない区間があるため、木戸川橋ではプレキャストセグメント工法と片持ち張出架設を併用することを考えています。井出川橋は、プレキャストセグメントの検討にあたり、2か所目となる製作ヤードの造成や交差条件を考慮した片持ち張出し架設の併用を総合的に判断した結果、すべて片持ち張出し架設工法としました。この2橋は適用工法に対してスパンが大きく、橋脚高も30m程度と高いので、構造の成立性やコストを考えるとどうしても自重を軽くしたいと考えています。また、技能労働者の不足、効率化促進という観点から、建設業界から要望の強いプレキャスト化を取り入れるよいフィールドとも思っています。現在、コンサルによる上下部工の基本設計を実施中です。軽量化やプレキャスト化といった点は特に工事施工者の技術が活かされるところです。工事の段階で主桁や橋脚、施工に関する技術提案を受けられるように工夫したいと考えています。

磐越道では、只見川橋(311m)が特徴的な橋です。鋼アーチ橋(ローゼ)で、部材合理化や架設工法を設計中です。只見川は弊社の本線だけでなく、さまざまな橋がその上を横過していますが、ほとんどがアーチ橋です。架橋位置の標高が高く、鋼アーチ橋は非常に美しく、山岳地に溶け込むようでその場所にぴったり合っていると思います。II期線も鋼アーチ橋にします。現在、設計中で部材の合理化や架設工法について検討を行っています。前述の秋田自動車道鬼ヶ瀬川橋(鋼トラス橋)と同様、床版の耐久性向上としてⅠ期線のRC床版をⅡ期線ではPC床版とし、床版を支える縦桁は省略します。また、中間対傾構やアーチリブの横構の一部を省略し、残された部材に機能集約して必要剛度を確保することを検討中です。また、この橋も工事が発注され、工事直前の詳細設計の段階では、施工者からさまざまな技術提案をいただきたいと思っています。

材料面では、請戸川橋(104m)の床版にフライアッシュコンクリートを検討中で、これにより耐久性向上や塩害対策、ASR対策を期待しています。田代沢橋は今PCコンポ橋を予定しており、これにフライアッシュの採用も検討しています。

南本内川橋における課題

スパン140mを支える構造と現地制約に対応した施工方法の検討

−−とりわけ困難な施工が予想される構造物について教えてください。

広瀬 秋田自動車道の南本内川橋ですが、湯田ダムおよび南本内川との交差条件により橋脚の設置が困難であり、中央径間には約140mのスパンが必要となります。そのため、Ⅰ期線と同様にPC箱桁を計画しています。

しかし、橋台および橋脚の位置には現場の制約があり、側径間が中央径間の約0.25倍程度となるため、端支点に負反力が生じる構造となっています。これに対応するため、端支点にはカウンターウェイトの設置が必要な状況です。

また、橋台の規模が大きくなることに加え、フーチングの構築にあたって岩盤掘削の量が多くなる点や、張出架設時に必要な架設ケーブルの本数が増えることも課題となっています。

現在は、架設ケーブルの本数を削減するとともに、掘削量をできる限り抑える方向で検討を進めているところです。

図7 南本内川橋 一般図

図7 南本内川橋 一般図

受注者からのさまざまな技術提案を取り入れていきたい

––最後に一言お願いいたします。

広瀬 NEXCO東日本東北支社では、高耐久で維持管理がしやすい道路の整備を進めていくことを考えています。先ほどもお話しした通り、さまざまな技術提案を取り入れながら事業を進めていきたいと思っています。引き続き、皆様からのご提案をお待ちしています。

また、事業を進めるにあたっては、皆様のご協力が欠かせません。今後もご協力のほどよろしくお願いいたします。

-scaled.jpg)

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら