東京都港湾局 歴史的名鉄道橋『晴海鉄道橋』が遊歩道橋に生まれ変わる

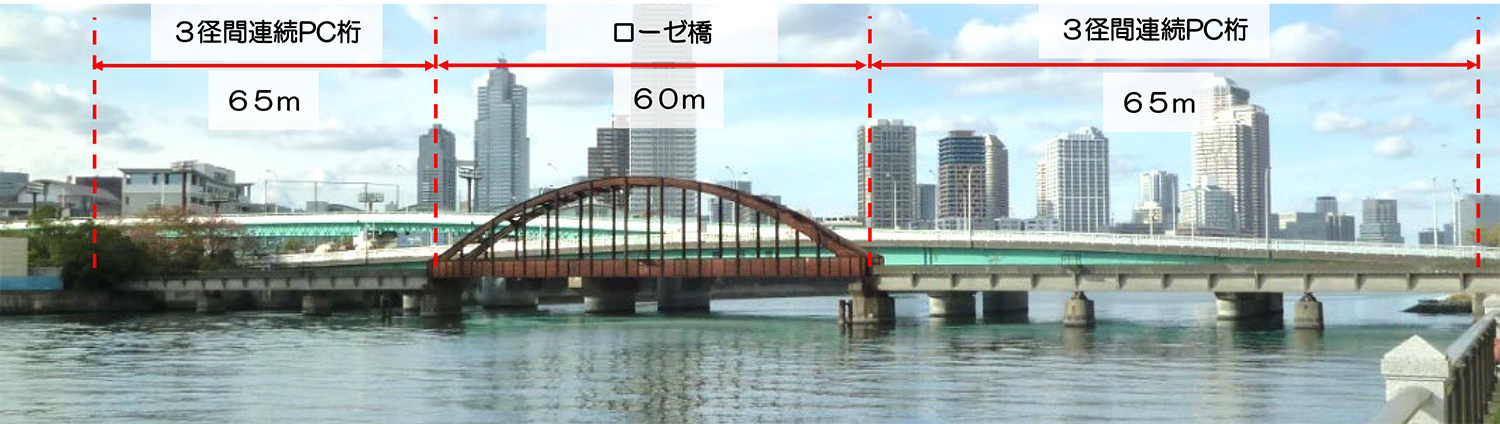

東京都は旧晴海鉄道橋の遊歩道橋化を進めている。同橋は、「臨港鉄道東京都港湾局専用線晴海線」として使われていた橋梁の一つで、1957年に供用開始された。主径間である鋼ローゼ橋は、日本初にして旧国鉄としても初めての全溶接構造((WAB658-1/1956)と橋梁に書いてあることから、W=溶接、AB=アーチ橋、6=KS-16荷重、58-1=橋長58mの単純径間という事が分かる。1956年は製作年であろう)を採用しており、おそらく示方書は当時出来立ての溶接鋼鉄道橋設計示方書案(1956年一次案)に拠っているものと思われる。また、設計は国鉄から本四公団を渡り歩いた名設計家である田島二郎氏の手によるもので、製作は石川島工業、架設は東鉄工業が担った。日本の鋼橋の歴史上貴重な橋梁である。1989年の廃線後、撤去の危機もあったが、長らく残置されてきた。そして、豊洲や晴海地区の再開発事業の進展に合わせて、同橋も遊歩道橋として再活用されることになった。本当に喜ばしいことである。その経緯と内容について、東京都港湾局開発調整担当部長の水飼和典氏に聞いた。(文責=井手迫瑞樹、鋼ローゼ橋考証協力=石橋忠良氏(JR東日本コンサルタンツ会長))

旧晴海鉄道橋近景(2025年5月21日 井手迫瑞樹撮影)

日本の鉄道橋梁史に残る名橋である。

臨港鉄道最後の遺構『晴海鉄道橋』

足掛け15年くらい何らかの形で、豊洲や晴海地区の再開発に関わる

環状2号線の有明北橋や新交通ゆりかもめなどの設計も担当

――部長が大学時代に学んだ内容について教えて下さい

水飼 私は日本大学理工学部土木工学科の橋梁研究室(若下研究室)で主に合成桁について学びました。

――水飼さんは、この現場に縁が深い方と聞きます

水飼 平成7年に都庁に入庁後、最初に配属されたのが港湾局の豊洲や晴海、臨海副都心などの基盤整備を行う埋立地管理事務所でした。事務所は、現在のIHI、当時は石川島播磨重工業の東京第1工場の近くにありました。当時の東京第1工場では、海上自衛隊の艦艇などを建造・補修しており、そうした艦艇が沢山入渠していました。

今回の主題となる旧晴海鉄道橋は、平成元年まで現役として使用されており、私が事務所にいた頃はまだ両岸に鉄路跡がありました。当時は防潮堤の堤外地だった豊洲の鉄鋼埠頭では、鋼材の荷揚げなども行われていました。

平成7年の入庁後、30年が経過しましたが、私は足掛け15年くらい何らかの形で、豊洲や晴海地区の再開発に関わってきました。平成9~11年には港湾局臨海副都心開発推進室で、豊洲や晴海、有明北地区の開発に伴う基盤整備計画、防潮堤整備や埋立免許図書の作成などを行いました。また平成12~14年には建設局の新交通建設事務所で、新交通ゆりかもめの有明~豊洲までの延伸(約2.7km)や環状2号線の有明北橋(当時は東雲2号橋(仮称))などの設計も担当しました。有明北橋は道路橋桁と新交通桁がダブルデッキ(3橋構造)となっており、上部工の施工はIHIに行っていただきました。道路橋桁は2,200t吊りフローティングクレーン、新交通桁は700t吊りフローティングクレーンで水切り、一括架設を行いました。架設に際しては、水路幅が狭隘なため架設地点まではウインチにより進行し、また水深も浅かったため、大潮時の満潮の数時間で桁架設を行う難易度の高い工事でした。また、下部工では、ニューマチックケーソン工法、鋼管矢板井筒工法、リバースサーキュレーションドリル工法等の各種工法の設計を担当しました。

その後は東京港の港湾計画改訂などにも携わり、ここでも豊洲の東電堀(東雲運河に面した入江)などの計画に携わりました。さらに江東区役所都市整備部に派遣となり、豊洲駅前の第一種市街地再開発事業を立ち上げて、江東区は三井不動産とともに施行者(個人施行)として関わりました。現在の江東区豊洲シビックセンターは、その事業の中で整備したものです。

こうした開発の最後に残った施設の一つが旧晴海鉄道橋になります。

旧晴海鉄道橋の晴海側には港湾局の用地がありますが、そこにはかつて機関区があり、その先には荷揚げした物資等を保管する港湾局所有の上屋などもありました。また、豊洲運河付近(朝凪橋~豊洲橋の中間地点近く)には橋桁を外した臨港鉄道の橋脚2基が現在も残っています。

最後まで施設全体が立派に残っている、その鉄道遺構がこの旧晴海鉄道橋になります。

貨物鉄道としては1989年に廃線、撤去の話もあったが......

『海上公園』ビジョンで水辺の動線を繋げる歩道橋として復活

――さて、その東京都港湾局が進めている旧晴海鉄道橋の遊歩道化工事について、経緯を教えて下さい

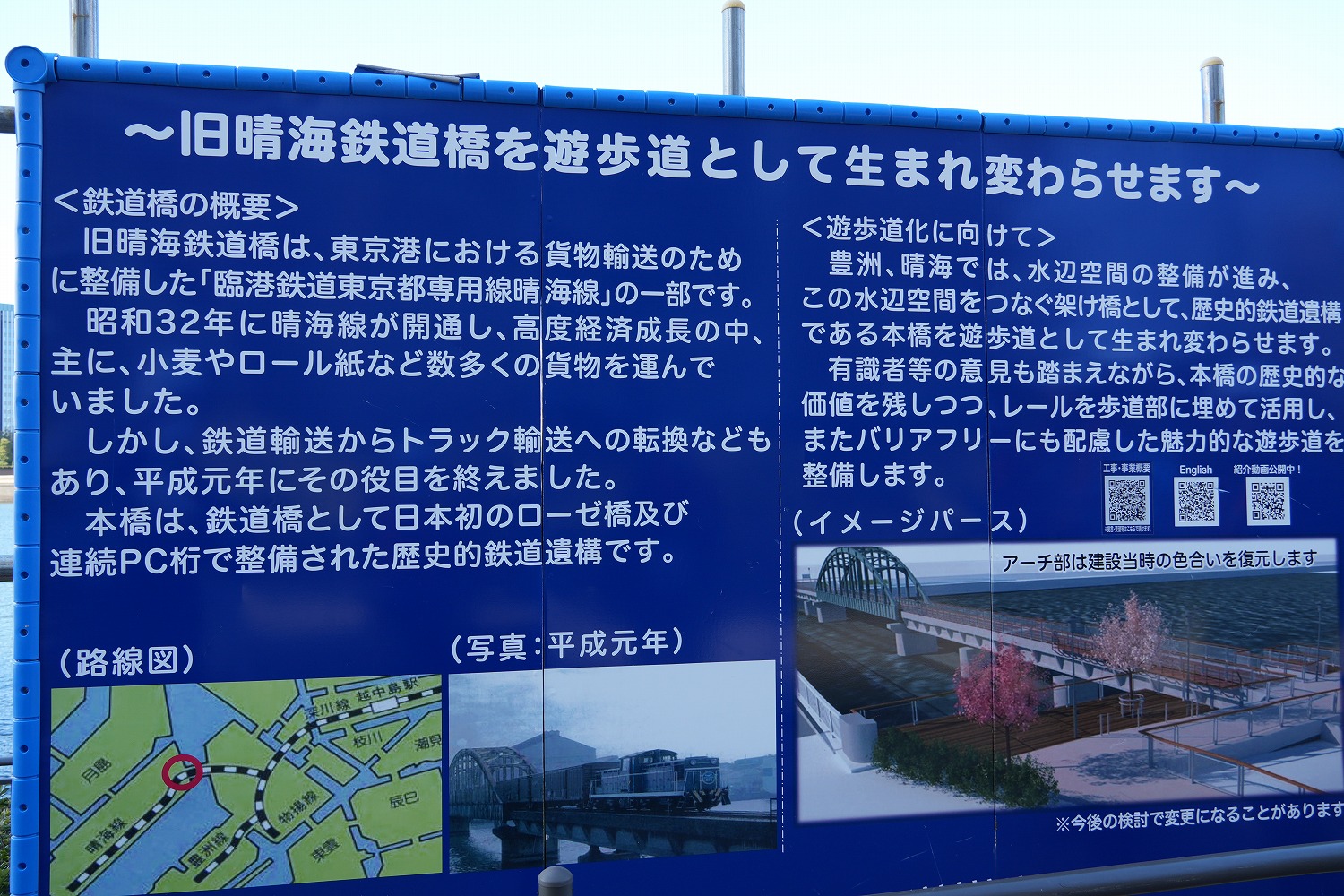

水飼 もともと、国鉄時代に、亀戸駅から旧越中島駅までを貨物線の越中島支線として運行していました。その後、東京都港湾局が1953年に越中島駅と豊洲ふ頭を結ぶ深川線を開通させ、さらに深川線から分岐して晴海ふ頭までを晴海線として1957年に延伸しました。晴海線は、1957年から1989年までの32年間、「臨港鉄道東京都港湾局専用線晴海線」として活躍し、東京港に集積する物資をディーゼル機関車で輸送していました。

供用中の晴海鉄道橋(東京都提供資料より抜粋) / 現場の立て看板でも鉄道橋時代の説明がなされていた(井手迫瑞樹撮影)

――1989年以降の旧晴海鉄道橋はどのような状況でしたか

水飼 モータリゼーションの波には抗しきれず、貨物鉄道としては1989年に廃線となりました。その後は撤去の話もありましたが、予算の関係などもあり、閉鎖して立ち入り禁止にしている状態でした。

閉鎖して立ち入り禁止にしていた旧晴海鉄道橋(オリエンタルコンサルタンツ提供)

しかし、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の前後から、有効活用の声が出てきたこと等もあり、港湾局では東京都港湾審議会の下に「海上公園を中心とした水と緑のあり方検討部会」を設置し、付近の公園(春海橋公園、晴海臨海公園、晴海ふ頭公園、豊洲ぐるり公園)の一体的な活用等を盛り込んだ「海上公園ビジョン」を平成29年5月に策定しました。これにより、旧晴海鉄道橋の活用検討が動き出し、橋の健全度調査にも着手しました。

同橋は春海橋公園の拡張計画として、水辺沿いの各公園を繋げる動線の役割を担うことになりました。

旧晴海鉄道橋の歩道橋化は単なるノスタルジーではない。春海橋公園の拡張計画として、水辺沿いの各公園を繋げる動線の役割を担う

(左図は東京都港湾局提供、以下注釈なきは同、右図は井手迫瑞樹撮影)

遠景(2025年1月21日 井手迫瑞樹撮影)

高度経済成長を支えた臨港鉄道の歴史的シンボルを特徴を生かした歩道橋へ

鉄道橋としては日本で初めて採用された、鋼ローゼ桁橋および連続PC橋からなる鉄道橋

――橋梁概要を教えて下さい

水飼 供用年次は1957年12月で、橋長は190.3m、全幅員は3.8m。橋梁形式は3径間連続PC桁橋+鋼単純下路式ローゼ桁橋+3径間連続PC桁橋となっています。主径間である鋼桁部の径間長は58mです。下部構造は基礎がケーソン式基礎、橋脚がRC橋脚です。

-scaled.jpg)

全体一般図

――今回、遊歩道化するに当たって橋梁の再活用コンセプトを教えて下さい

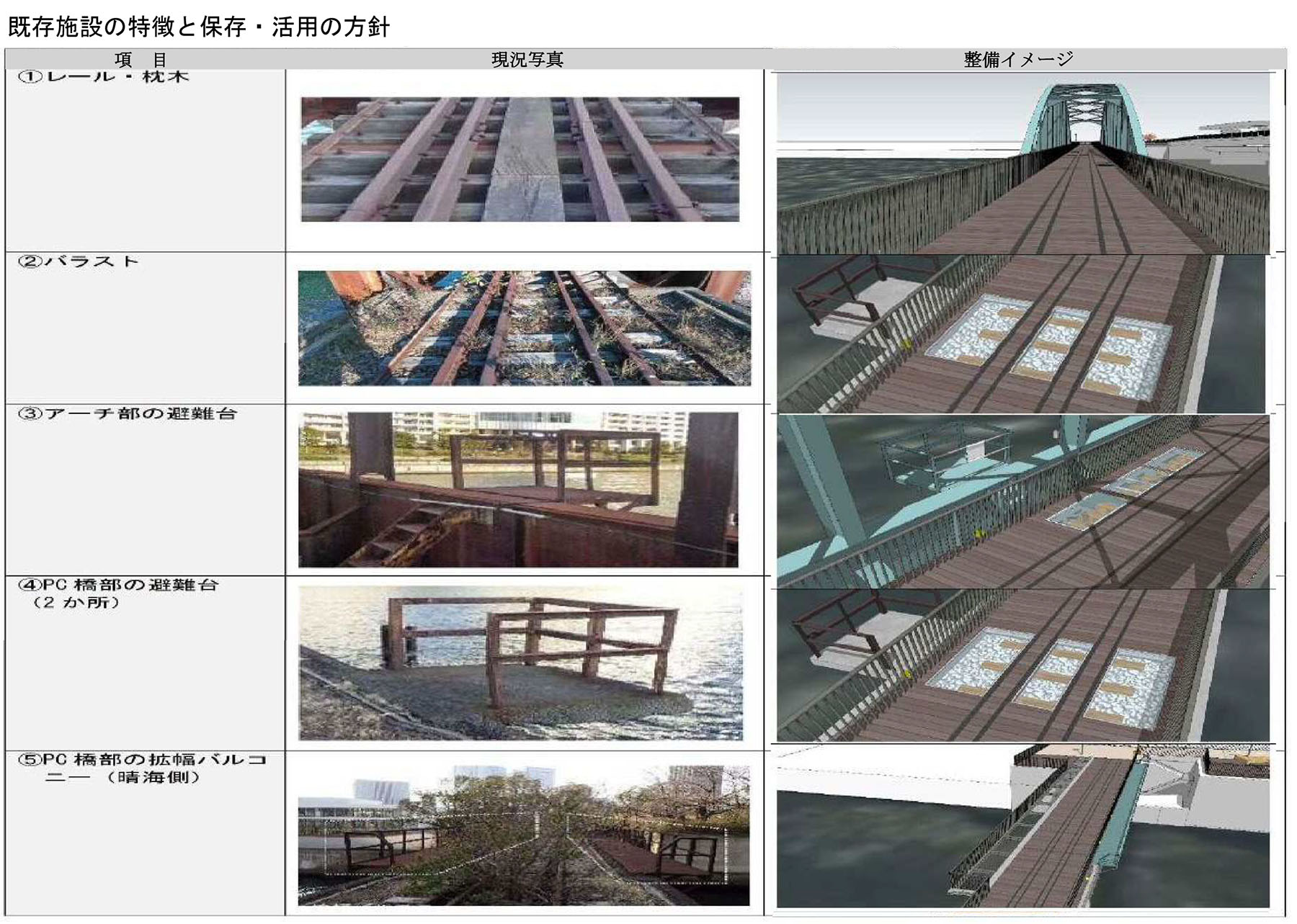

水飼 旧晴海鉄道橋は、高度経済成長を支えた臨港鉄道の歴史的シンボルであり、この鉄道橋を遊歩道化して、観光資源としても蘇らせることは、豊かな水辺空間の形成と臨海部の更なる魅力向上に資する重要な取り組みであると考えています。旧晴海鉄道橋の遊歩道化にあたっては、現在の橋の特徴を生かしながら整備しています。

――例えばどのような特徴を有しているとお考えですか

水飼 旧晴海鉄道橋は、鉄道橋としては日本で初めて採用された、鋼ローゼ桁橋および連続PC橋からなる鉄道橋であり、歴史的な鉄道遺産として、建設当時の面影を残した遊歩道に生まれ変わらせることを計画しています。

現地に残されていた鉄道レールを歩道部分に設置して活用するなど、歩く人にも鉄道遺産であることを感じてもらいながら、歴史的価値も示せるように整備を行っています。

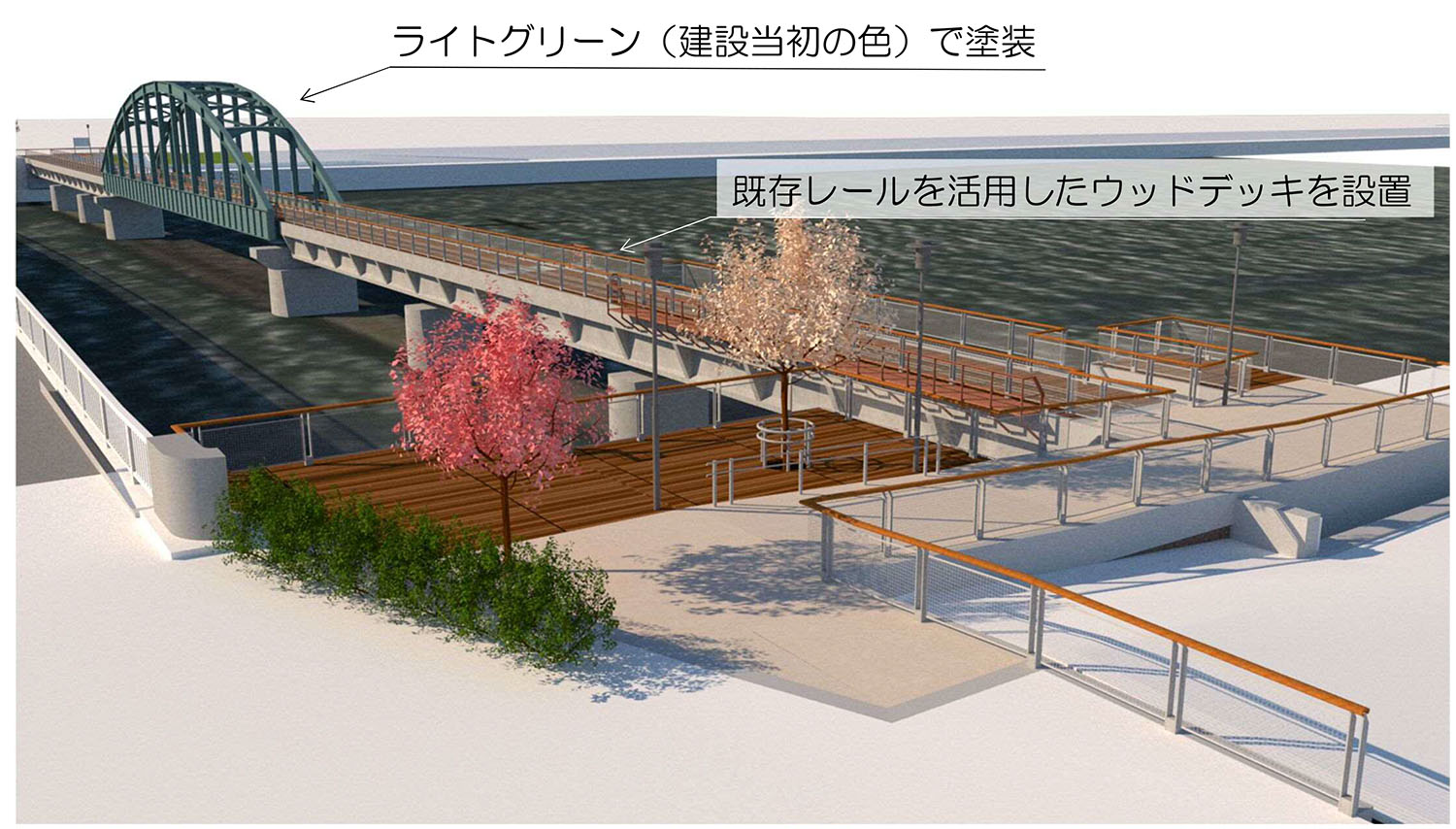

橋梁のアーチ部などについては、錆を落とした後に塗装を行い、建設当時の色合いを再現しています。

.jpg)

2.jpg)

完成時のイメージパース

――この橋は、田島二郎さんの設計で、主径間である鋼ローゼ橋は日本初にして国鉄としても初めての全溶接構造です。土木遺産としての価値も高く、この橋を落とさずに済んだのは僥倖です

水飼 「海上公園ビジョン」において、撤去せずに活用する位置付けが示されました。活用する際には、鉄道橋として活躍していたころの記憶を出来るだけ残せるように心掛けました。

臨港鉄道東京都港湾局専用線は、東京港の貨物運搬に加えて、ふ頭周辺の工場で使用されたコークスなどを富山県の魚津駅まで運んでもいたという記述もあります。

PC桁はオリエンタルコンクリート(現オリエンタル白石)、鋼桁は石川島重工業(現IHIインフラシステム)が製作した(井手迫瑞樹撮影)

-scaled.jpg)

施工前の旧晴海鉄道橋(全景)

.jpg)

.jpg)

施工前の旧晴海鉄道橋(鋼ローゼ桁部)

.jpg)

.jpg)

施工前の旧晴海鉄道橋(PC桁部)

――本当にこの橋を残せたことは大英断でした

水飼 豊洲・晴海地区の開発において、人を回遊させる橋梁として位置付けられたことが大きいと思います。IHIが東京第1工場を閉鎖した後、その土地を再開発して本社を移転し、アーバンドックららぽーと豊洲などの商業施設も立地しました。同時期に新交通ゆりかもめ、晴海通りや環状2号線などの道路整備も行いました。さらに防潮堤を海側に切り廻して豊洲ふ頭全体を堤内地化しました。まさに工業地帯から都市的利用へと転換が図られたわけです。そのなかで、水辺周辺を公園にし、豊洲ぐるり公園などの水辺を一体に繋げる橋として活用されることになりました。

既存構造の改変を極力行わず、建設当時の姿を保全

床面にはガラス床を要所に設置

――橋梁の歴史的価値、周辺景観への溶け込みも踏まえた景観への拘りの詳細などはどのようなものですか

水飼 この橋は、当時の最新橋梁技術と構造デザインを兼ね備えています。既存構造の改変を極力行わず、建設当時の姿を保全するとともに、貨物鉄道の面影を残せるように取り組んでいます。具体的にはアーチの塗装色では、当時の塗装が残っている箇所を調査するとともに、いくつかの案を比較・検討し最終的には江東区の「都市景観専門委員会」の意見も踏まえて塗装色を決定しました。

――橋上のデザインも凝っていますね。

水飼 鉄道橋のため、枕木を想起できるようウッドデッキを採用しています。

本線軌条の内側に脱線防止用の護輪軌条が設置された4本のレールが特徴であるため、当時の配置をそのまま残す形のデザインを採用しています。

床面にはガラス床を要所に設置しています。これにより鉄道橋当時の状況を見ることができ、橋の歴史を体験できるようにしています。鋼桁部については枕木、PC桁部については枕木とバラストがレールを支えている状況が見えるように工夫しています。また、新たに設けたバルコニー部についても、ガラス床を採用しています。これは、橋脚や支承を桁上から見ることができるようにしたものです。

ガラス床設置予定箇所。バラスト材や枕木を残置して鉄道橋時代の遺構を次代に伝える(井手迫瑞樹撮影)

こうした内容は、設計段階から有識者(橋梁、構造、景観、鉄道遺産)の助言をいただきながら、地元区(中央区、江東区)とも協議してきました。さらに江東区では「都市景観専門委員会」が設置されており、この地区にふさわしい色彩などを検討しました。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら