WJ削孔研究会 鉄筋を傷つけず安全に削孔可能 10年間で200件以上の実績

ウォータージェット削孔研究会は、ウォータージェット(以下、「WJ」)の特徴を生かして鉄筋を損傷させず、マイクロクラックを発生させないWJの良いところを削孔技術にも採用し、WJ削孔技術を拡げること、さらなる技術の向上、会員相互の扶助を目的に10年前に設立された。『ちょっとずらし』を駆使した施工効率の向上、母材影響の軽減、連続削孔を活用した狭小遊間の桁端部のはつり工法なども期待できる工法であり、10年間で200件超の実績も有している。技術の質および量的な拡大を、今後どのように図っていくか、WJ削孔の試験法やWJ削孔の要求性能の明確化、施工資格の標準化なども含め、矢川正人会長に聞いた。(井手迫瑞樹)

他の工法ができない『ちょっとずらし』の技術

WJ削孔技術の拡大、さらなる技術の向上を目的に10年前に設立

――WJ削孔研究会の目的と足跡について、まず教えて下さい

矢川会長 もともと、当会に所属している久野製作所さんが保有しているXYZの3方向に対応できる機械式WJ斫り装置が、現在に至るWJ削孔機の原理的機械であり、それがもとになっています。

これまでコンクリートに削孔する工法は、ダイヤモンドコアボーリングマシン、削岩機等が使われていましたが。当研究会では、WJの特徴を生かして鉄筋を損傷させず、マイクロクラックを発生させないWJの良いところを削孔技術にも採用し、WJ削孔技術を拡げること、さらなる技術の向上、会員相互の扶助を目的に10年前に設立されました。

他の工法ができない『ちょっとずらし』の技術

孔面は凹凸が形成されグラウトや樹脂の付着性能を高める効果を発揮

――WJ削孔技術を取り巻く現状と、技術面のメリットおよび改善すべき点と、WJの再生水利用の技術開発の状況についてお聞きできればと思います

矢川 現状はインフラの補修補強を中心に採用が増加傾向にあります。メリットとしては削孔中に微妙な位置調整ができる『ちょっとずらし』が可能であることがあります。また、鉄筋を損傷させないということも大きなメリットです。コアボーリング等で施工している最中に、鉄筋が設計図面では存在しない場所に、実際には出てくるという場面は、コンクリート構造物の補修補強の実務では何度も出てきます。削岩機では鉄筋に当ててしまい、損傷させる事すらあります。しかし、WJは水という流体であるため、鉄筋を損傷させることはありません。さらにWJは他の削孔機械と比べ、騒音を抑制する効果もあります。現場付近ではWJ独特の「シャシャッ! シャッ!」という音はしますが、現場近くだけで、少し離れるとそれほど音は響きませんし、衝撃は固体同士がぶつかるわけではありませんので、桁を伝って伝播する音や振動も発生しません。また、施工時に健全なコンクリートまでマイクロクラックを生じさせることもなく、必要な範囲だけ削孔することができます。

さらに、WJで削孔した孔壁面を見てもらうと分かるのですが、凹凸がついた面が形成されているため、次工程であるアンカーボルトの設置に当たり、無機系グラウト材であろうと樹脂系材料であろうと、接着する面積が他の削孔機械で開けた孔と比べて極めて広くなります。これを面積増加率と言っていますが、母材とアンカーボルトの付着性能の向上に大きく貢献することができます。それは補修補強における耐久性向上の大きな利点になると考えています。

孔壁面の比較

改善すべき点は、設備が大型であること、WJを使用する場合に高価なポンプが必要であることなどが挙げられます。また、施工後の濁水処理の問題もあります。加えて施工における技能オペレーターの要求要件が多少高いことも挙げられます。こうした点からコストも他工法と比べ、どうしても高くなります。

ただ、ライフサイクルコスト(LCC)の観点から考えると、構造物にダメージを与えず補修補強ができるため、WJよりICで安い工法であっても逆転できると考えています。

――コストの面で見ると、『ちょっとずらし』による再度施工の極小化という話もありますし、鉄筋を損傷させる心配なく施工できること、マイクロクラック発生による早期の再劣化が起きないことを考えると、必ずしもコスト高とは言えないと思いますね

矢川 そのように発注者の理解が得られるよう、今後も働きかけていきます。

『ちょっとずらし』 mm単位に少しずらすだけで再削孔できる

全く孔が開いてない箇所に再施工する必要はない

――『ちょっとずらし』に関しては削孔中に微妙な位置ずらしが可能ということですが、どの程度ずらせるのですか

矢川 当然、削孔前に電磁誘導法、あるいは電磁波レーダー法を用いて、削孔箇所に鉄筋が存在しないか確かめたうえで、削孔を開始します。それでも削孔中に鉄筋が出てしまうことが、ままあります。その時に使うのがちょっとずらしです。

WJを用いたちょっとずらし

削孔している最中に、そのままずらすということはできません。一度、抜かなくてはなりませんが、全く違う所に開ける必要はなく、mm単位で少しずらすだけで、アンカーボルトの設置に必要な削孔を行うことができます。従来、削孔に用いられているコアボーリング等ではこれができません。

――それはなぜですか

矢川 コアボーリング等を用いた削孔の場合、数mmずらすだけでは、削孔済みの孔の方に力が逃げてしまうためです。したがって全く削孔がされてない箇所に再度施工するしかありません。

しかし、WJは非接触型ですので、鉄筋を出した側の孔の方に逃げることなく、必要な孔径を確保するちょっとずらしの削孔ができます。

『WJ濁水再生装置 Reu水』 WJにて使用した水量の6~7割程度をWJ作業水として再利用

副産物の炭酸カルシウムもコンクリートの施工性や品質向上に再利用

――工時に発生した濁水を全自動で循環ろ過できる『WJ濁水再生装置 Reu水』 を開発されましたが、これもWJ削孔技術の普及という点からは大きなアドバンテージだと思います。この技術についても説明してください

矢川 同技術については、当研究会に所属している第一カッター興業さんと流機エンジニアリングさんが、タッグを組んで開発したものです。

4tトラックで運搬できるコンパクトな機械で、1バッジ当たり2㎥(2,000l)、1時間当たり4㎥の濁水を全自動でろ過し、WJにて使用した水量の6~7割程度をWJ作業水として再利用できます。原水(WJ濁水)中に炭酸ガスを添加循環しながら、化学反応をセンサーにて検知し、運転ボタン1つでろ過装置を全自動制御でき、WJに再利用可能な水を得られます。1時間当たり4㎥の処理能力は、実際のWJ(高圧低水量)に使用する水量の最大値にほぼ相当するもので、施工の効率性という観点からも、さらに環境負荷低減という視点からも大きなメリットを有しています。また、4tトラックに積載可能で可搬性にも優れます。

『WJ濁水再生装置 Reu水』

さらに同工法は、水を処理した後に、副産物として炭酸カルシウムができるわけですが、これを他に使うことができないかということを考えています。例えばコンクリートの細骨材と置き換える形で炭酸カルシウムを入れることによって、ブリージングの減少が期待できたり、ワーカビリティの向上や、現場打ちコンクリートの品質向上に寄与できないか、と考えており、研究会でも検討を進めていきたいと考えています。

現場での採用実績は現在までに200件以上

連続削孔を活用して狭小遊間部のはつりにも活用

――さて、WJの削孔実績は、またどういう現場で使われていますか

矢川 現場での採用実績は現在までに200件以上に達しています。用途としては、道路橋の床版補強や、耐震補強の削孔などで用いられています。

実績一覧

-1.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

-4.jpg)

-5.jpg)

-6.jpg)

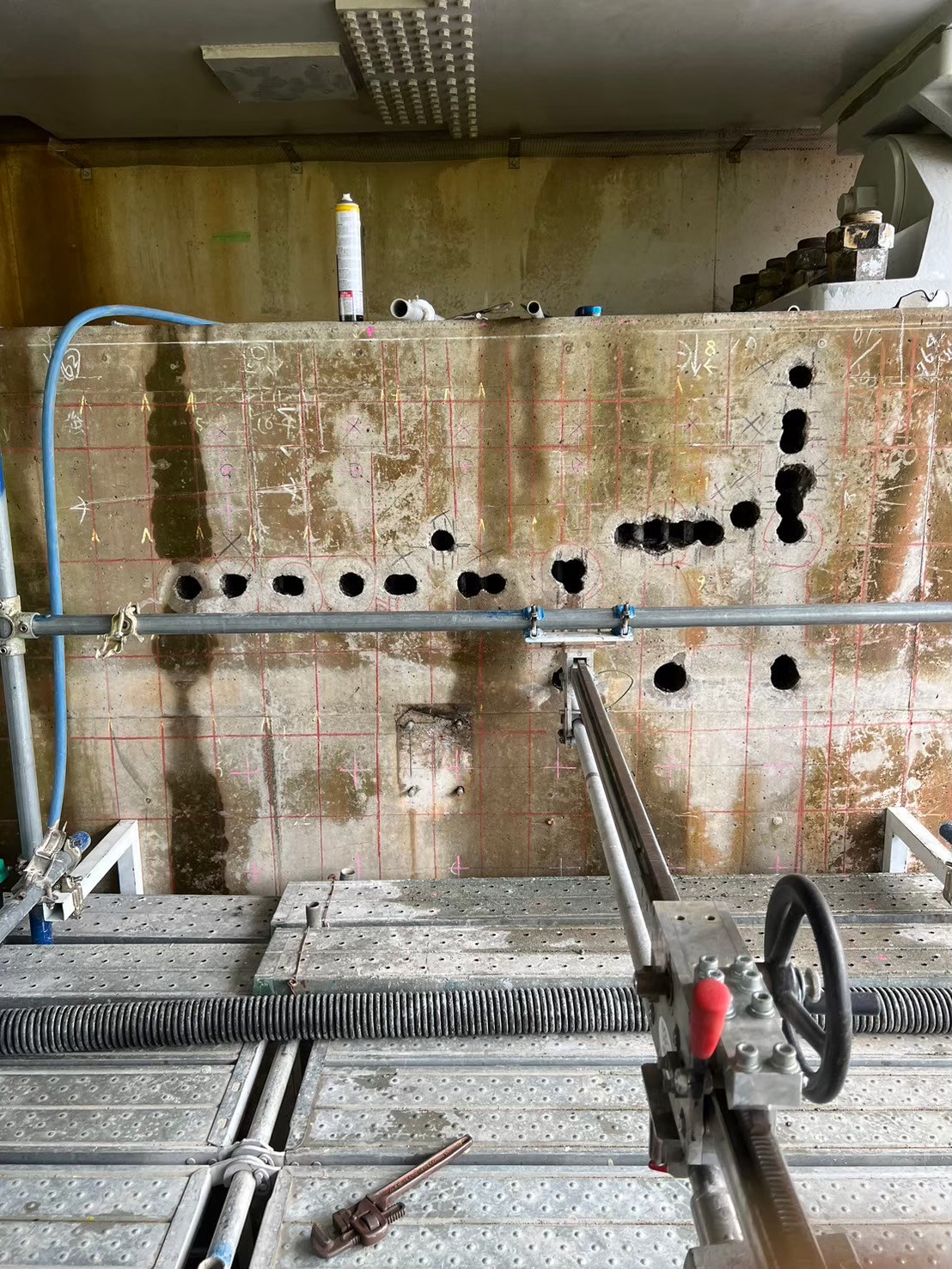

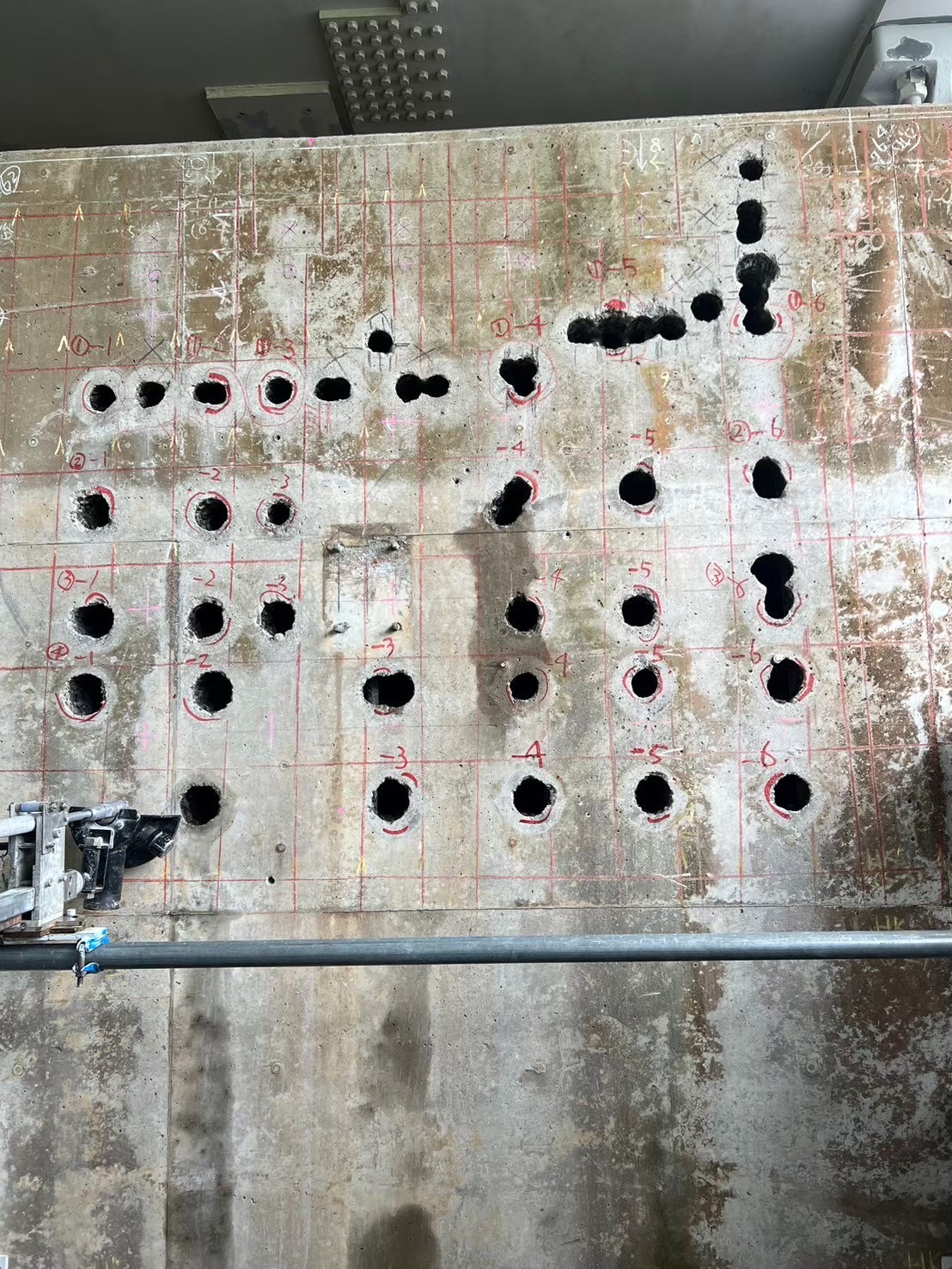

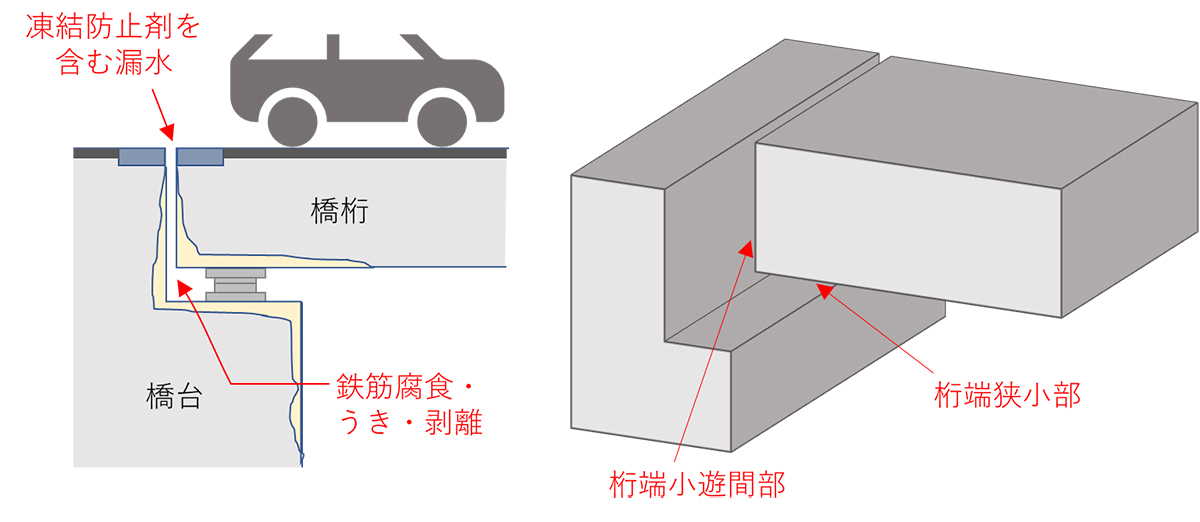

さらに連続削孔という表現で示されている採用実績があります。何を表しているかというと、橋梁の上部工と、橋台の間の遊間部がありますが、同部分は塩害に冒されている個所が多く発生しています。同部分について削孔機械を用いてはつりを行っているわけです。

――削孔機をもちいてはつりを行うのですか?

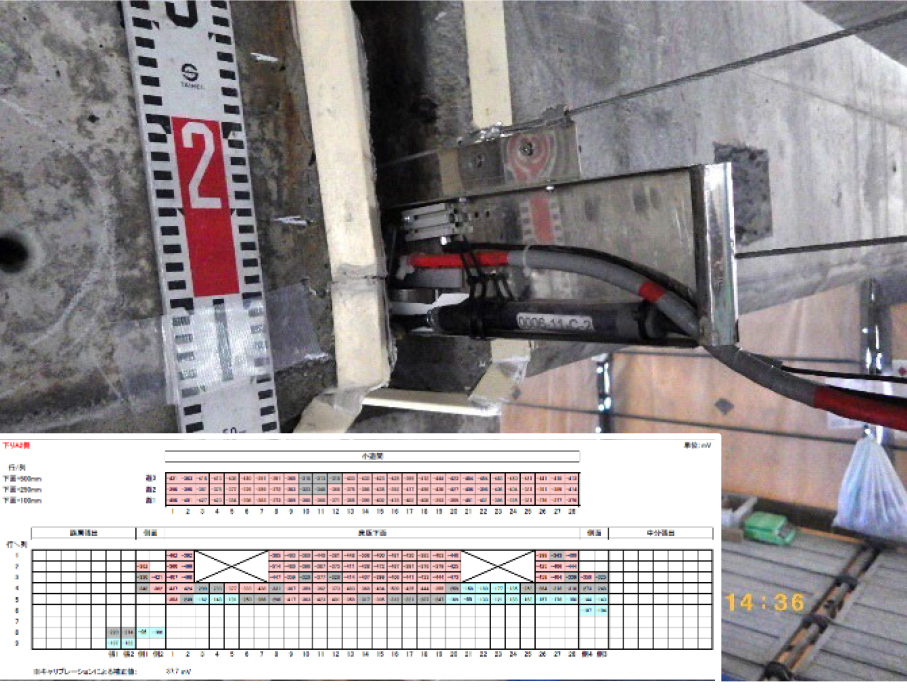

矢川 極めて狭隘な箇所に、削孔機を用いて小径を開ける形でうまく端部をはつれるようにしたものです。この手法は今後増えていくことが予想されます。PC桁の桁端部補修は遊間が狭い箇所にNSRV工法(NEXCO東日本東北支社さんらによる特許工法で塩分吸着効果を有するモルタルを活用した塩害対策工法)を使って対応していますが、RC桁の桁端部は、PC桁の狭小遊間よりもさらに狭い遊間となっています。現在までの補修実績で一番狭い遊間は実に16mmしか幅がない箇所がありました。ここにWJ削孔機を挿入してはつることによって、塩害に冒された脆弱なコンクリートをはつり、補修した実績があります。こうした箇所は、「調査も補修もできない」とされて、ほったらかしになっている個所が、全国に多く存在すると思われます。ただ、我々の保有するWJ削孔技術は16mmの遊間幅でもはつることができたという実績があります。これを、多くの発注者に認知していただければ、WJ削孔技術が拡がる余地は大いにあると考えています。

狭小遊間部の施工1

――この場合、WJ削孔機は路面上から入れるのですか

矢川 違います。横から入れます。

――このような狭い箇所に対して横から入れることができるのですね

矢川 できます。同技術の開発は研究会の会員会社である長栄工業とテクノジェット、久野製作所が参加してNEXCO東日本グループ会社さんと共同で行い、さらに改良を進めています。同技術は、NEXCO東日本および、ネクスコメンテナンス新潟と前述3社との共同特許となっています。高速道路上を規制することなく、全て路下から施工できるという点も、大きな長所と考えています。

WJではつる狭小遊間のイメージ

CCDカメラによる目視調査 / 自然電位測定

小遊間用WJ斫り装置

1).jpg)

2.jpg)

橋脚上のWJはつり状況

1.jpg)

2.jpg)

橋台上のWJはつり状況

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら