PC建協 堤忠彦会長インタビュー

PC建協の会長に、富士ピー・エスの堤忠彦社長が就任した、同社出身の会長としては、菅野昇孝氏以来の選出である。九州大学でアメフトをプレイしていたスポーツマンで、堂々たる体躯を有しているが、非常に温和なジェントルマンである。数々のPC橋の設計や現場経験、プレテンションウエブ橋の開発に携わるなど、優秀なエンジニアでもある堤氏がどのようにPC建協の舵を取っていくのか詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

若い人に選ばれるPC業界になっていく必要がある

若い人に選ばれるPC業界になっていく必要がある

生活、就業環境全ての面での満足感

--就任の抱負について

堤会長 富士ピー・エスの社長も務めておりますので、社業との両立を図りながら2年間の任期を気負うことなくしっかりと全うしていきたいと考えております。課題はPC業界の就業者が減少トレンドにあるということです。これをできれば増加トレンド、少なくとも減少トレンドに歯止めをかけて行きたいと思っています。

そのためにはPC業界に関係する全ての人が自身の仕事に対して、やりがいを本質的に感じてくれること、あるいは新規の就業者や就職を志望している若い人がやりがいを期待できる、若い人に選ばれるPC業界になっていく必要があります。それを本当に実現していくためにも「個人レベルの満足感」ということは、本当に重要です。

それは生活、就業環境全ての面での満足感です。新3K(「給与」「休暇」「希望」)、あるいは新4K(新3K+かっこいい)への取り組みも合わせてやっていきます。一方、人口減少社会の中で人員増をさせることは容易でないことは当然として受け止めなくてはなりません。

したがって、人にのみ依存した形で、増加トレンドを形成することは、現実的には非常に難しいと思います。総合的な観点での生産性向上を図る施策を業界として実施していきたいと考えています。

建設コストの情緒が経営に影響

絶対的な労働時間の減少も進む

--業界を取り巻く事業環境について

堤 コロナをきっかけにしたサプライチェーンの崩壊、機能低下、世界的なインフレ問題、加えて円高による為替差損の問題等で、建設資材の高騰が続いています。その煽りを受ける形で建設コストが上昇しており、経営への影響が出ていることは否めません。少子高齢化、人口減少が進む中、建設業の就業人口数もそれに比例して減少していくことに加えまして、改正労働基準法厳格適用により、残業時間の上限が規制されるため、絶対的な労働時間の減少も進みます。生産性の向上や更なる働き方改革の推進はいずれも重要な課題です。さらにカーボンニュートラルへの取り組みも進めていかねばなりません。

さらには元日に発生した能登半島地震のような地震、毎年のように起こる豪雨災害など、自然災害が非常に激甚化・頻発化している中で、災害後の緊急あるいは復旧・復興への対応について、体制強化を図っていく必要があります。

一方、インフラの老朽化対策の一環として高速道路の大規模更新や大規模修繕、耐震補強事業という補修補強分野の割合が年々大きくなってきています。ここ数年は会員受注額の半分近くを占める状況になっており。同分野への対応も今まで以上にしっかりと行っていく必要があります。

会員受注額は9年連続3000億円超、ここ3か年は連続で4000億円超

総労働時間のさらなる減少、プレキャスト化の推進が必要

--今後の事業展開について

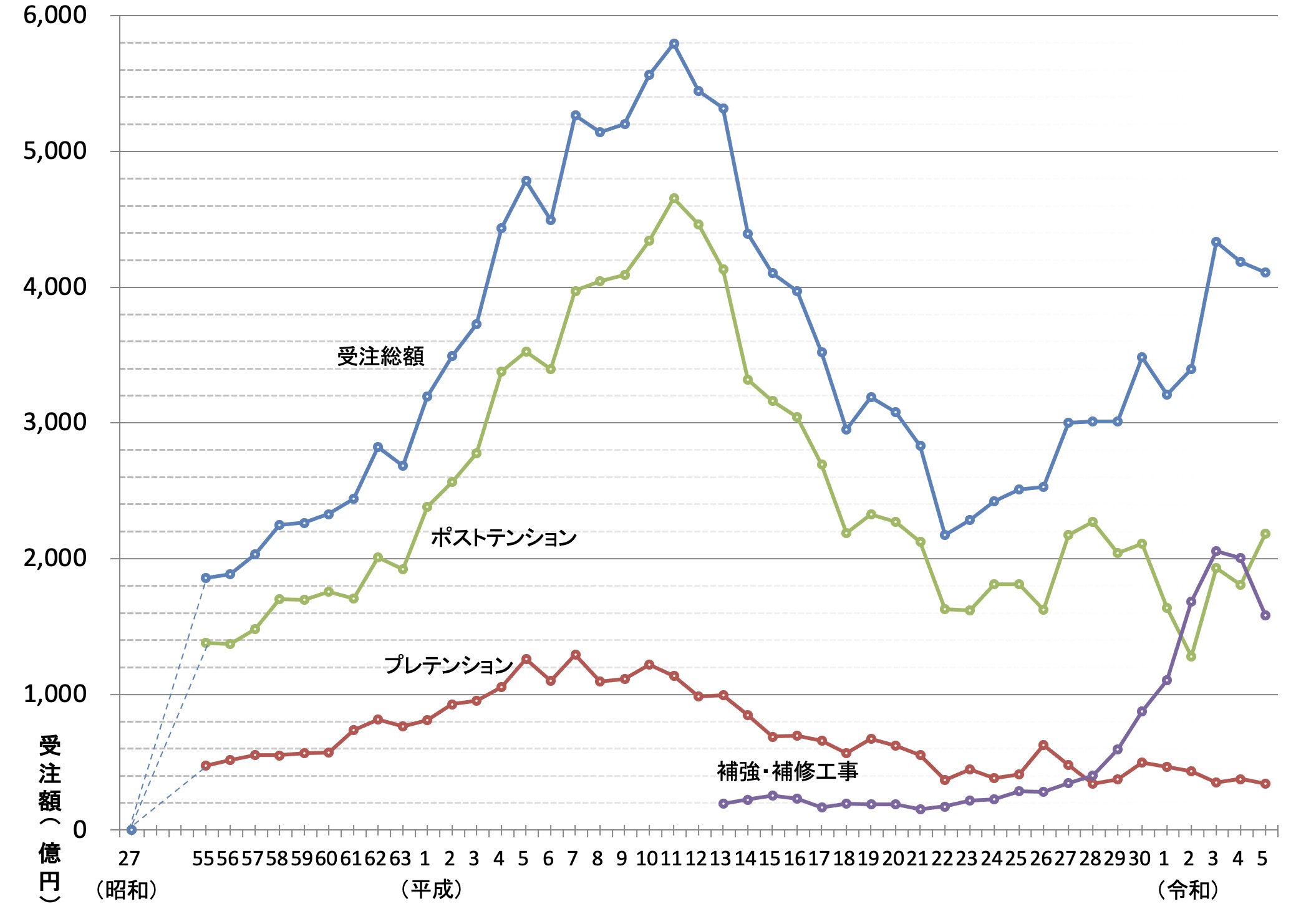

堤 会員受注額は、おかげさまで9年連続3000億円超、ここ3か年は連続で4000億円超となっており、非常に市場の状況は良好です。

受注額推移(PC建協HPより抜粋)

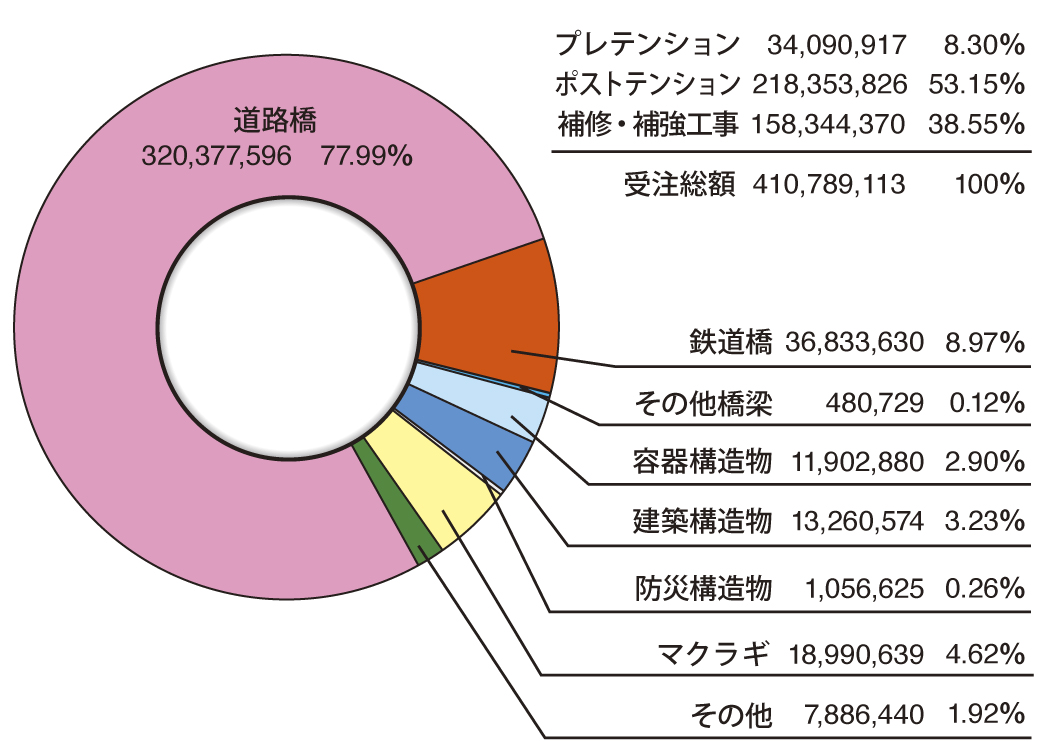

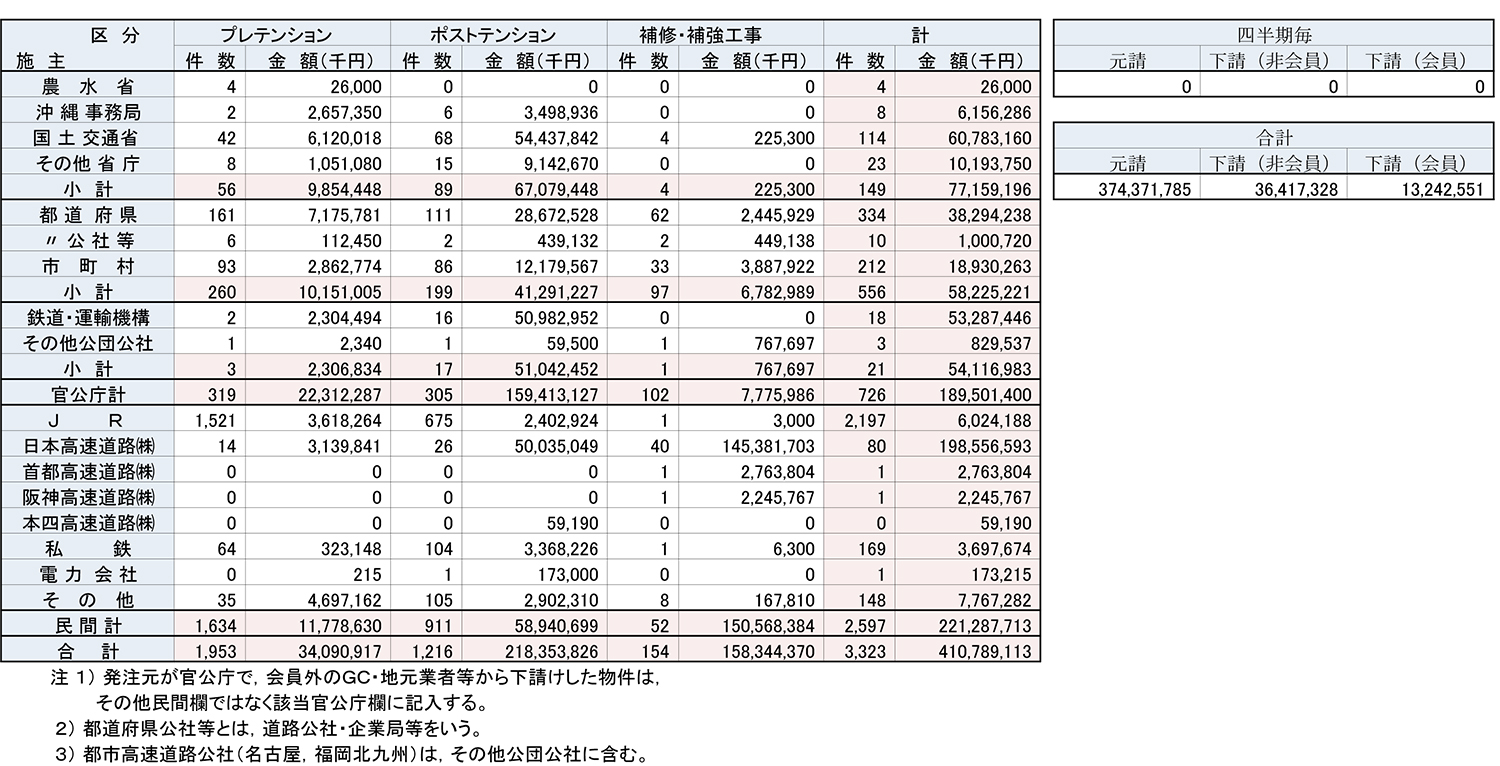

2023年度受注実績(左:工事種別、右:施主別)

中でも高速道路会社の新設・補修補強の内訳は、新設532億円、補修補強 1,504億円となっており、補修・補強工事のほとんどは高速道路会社によるものです。

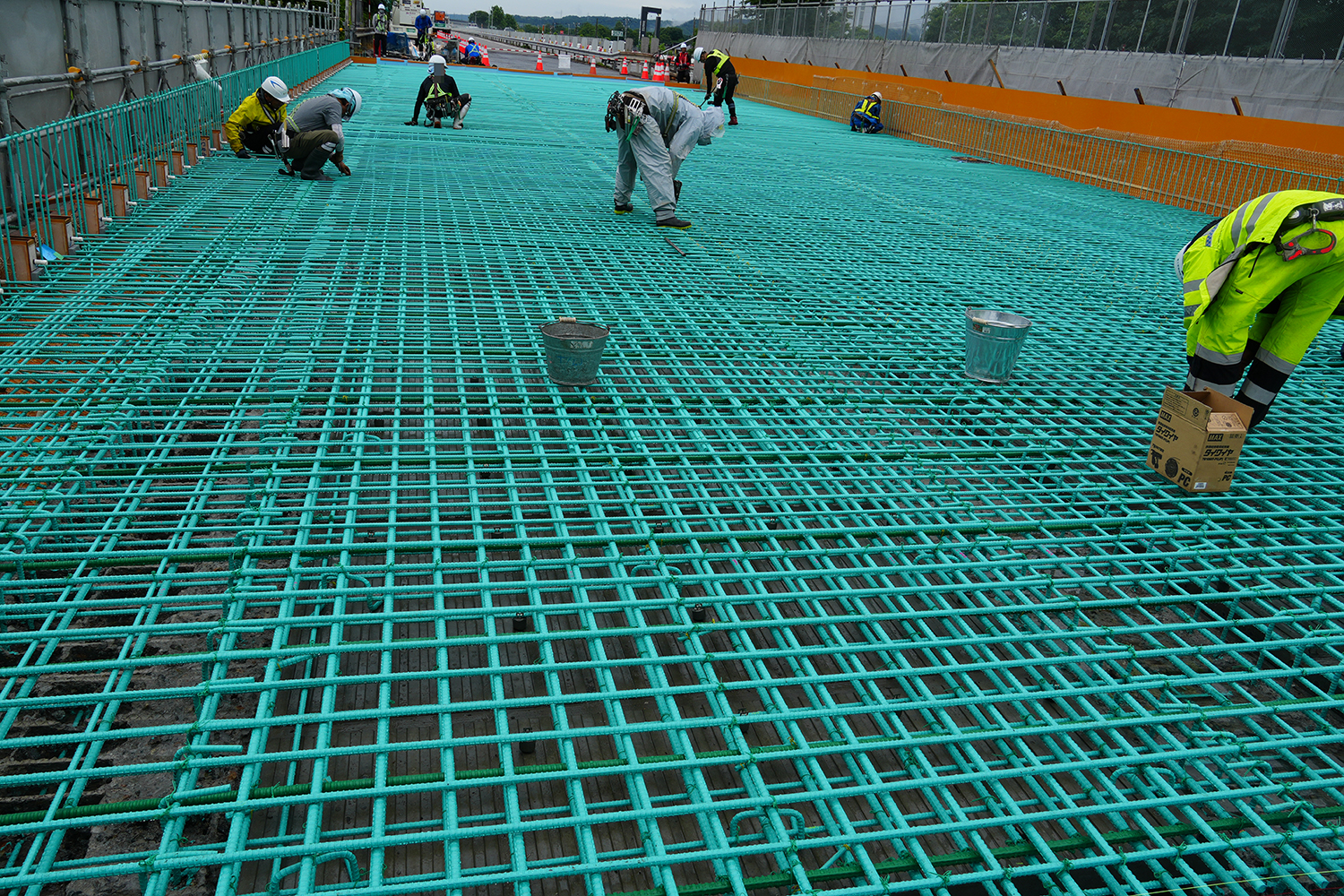

大規模更新も当初の非合成鈑桁RC床版の取替から、合成鈑桁の床版取替、

PC合成桁の床版打換などより難易度が髙い工事にシフトしつつある

(井手迫瑞樹撮影)

但し、ピークであった平成11年の6000億円レベルには回復しておらず、協会としてはその規模を見据えながら、しっかり体制を整えていきたいと考えています。

そのためにはPC建協の4つの役割(市場対話・ 技術支援・生産支援・社会への働きかけ)をしっかり果たしていかなくてはなりません。一番重要なことは、生産力を維持していくということですが、人に依存してそれを果たすというのは現下の状況では難しく、技術的なイノベーションを図っていく必要があります。

発注者との対話では、利益が出るような形の事業発注を働きかけ、様々な形で事業環境改善に繋げていけるような原資を得ることのできる状況を確立していきたいと考えています。

今年も6月14日から発注者との意見交換会が始まりますが、重要な活動の一つとして臨んでいきます。

――意見交換会で堤会長が特に重要視している点は

堤 労働時間の上限問題や働き方改革です。基本的には個社対応という形ですが、完全週休2日制の完全実施に対する発注者への働きかけや、総労働時間のさらなる減少を進めていかなくてはならないと考えています。

働き方改革については、環境整備段階から実装フェーズに入ってきました。ただし、休みやプライベート時間が単に増えただけでは意味がありません。そうした余暇の質を上げていくことも重要です。健康増進や家族サービスの充実、あるいは個人の勉強に充てるなど私生活の時間増をしっかり活用していくことが重要であり、その支えも行っていく必要があります。

もう一つは生産性向上です。当協会は方策の一つとして、プレキャスト化の推進ということを挙げています。

しかし、単なる現場負荷の移転であっては良くない。工場側についても環境改善をしっかり進めていかなければプレキャスト化も期待する効果を得られません。また、i-Construction 2.0 という意味で2040年を目標にした省力化あるいは生産性向上についても協調領域と競争領域をうまく切り分けて進めていきたいと考えています。

例えば工場においては、製作工程の合理化、オートメーション化の余地はたくさんあります。人材確保の観点からも工場の場合は、労働力供給環境は、現場と比べれば高いと思います。生産性向上や働き方改革を行える余地は大きいと考えています。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら