八潮市道路陥没事故から路面下空洞を考える

今年1月28日、埼玉県八潮市の中央一丁目交差点において大規模な陥没事故が起き、未だ事故に巻き込まれたトラックの運転手が行方不明のままである。中川流域下水道管(φ4,750mm)の破損が主因とみられるもので、現場の地質特性や、地下水位から空洞が拡大し、上部の路盤が耐えられなくなって、大規模な崩壊が生じたと思われる。その崩壊メカニズムと今後の同事故だけでなく、路面下空洞対策について、長年研究を行ってきた桑野玲子・東京大学生産技術研究所教授に詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

空洞幅に対する空洞天井深さの比が1:5で地表は崩落する

下水管に土が入り込んで、空洞が生じたことは間違いない

継手部や取付管の接合部は下水道の構造的な弱点

――八潮市の道路陥没の直接的な原因と破壊メカニズム、今後必要な対策工法についてお答えください。同現場では最初に5mぐらいの穴があいて、さらにもう一つ穴があき、それがつながって大きな穴を形成してしまったわけですが、これは先生が既往の論文で書かれている水の影響により、水平方向に地中に形成された穴が拡大していって、上部の土のアーチバランスを崩し、大きな崩落を引き起こすということが、まさに起こったのではないのでしょうか(※参考動画:桑野教授HP掲載動画を引用)

桑野 人命救助が最優先という事で、まだ原因の詳細は分かっていません。なぜ下水管が損傷したかもわかっていませんが、損傷した下水管に土が入り込んで、空洞が生じたことは間違いないと思われます。ただ、その空洞の大きさや、拡大のスピードは分かっていません。

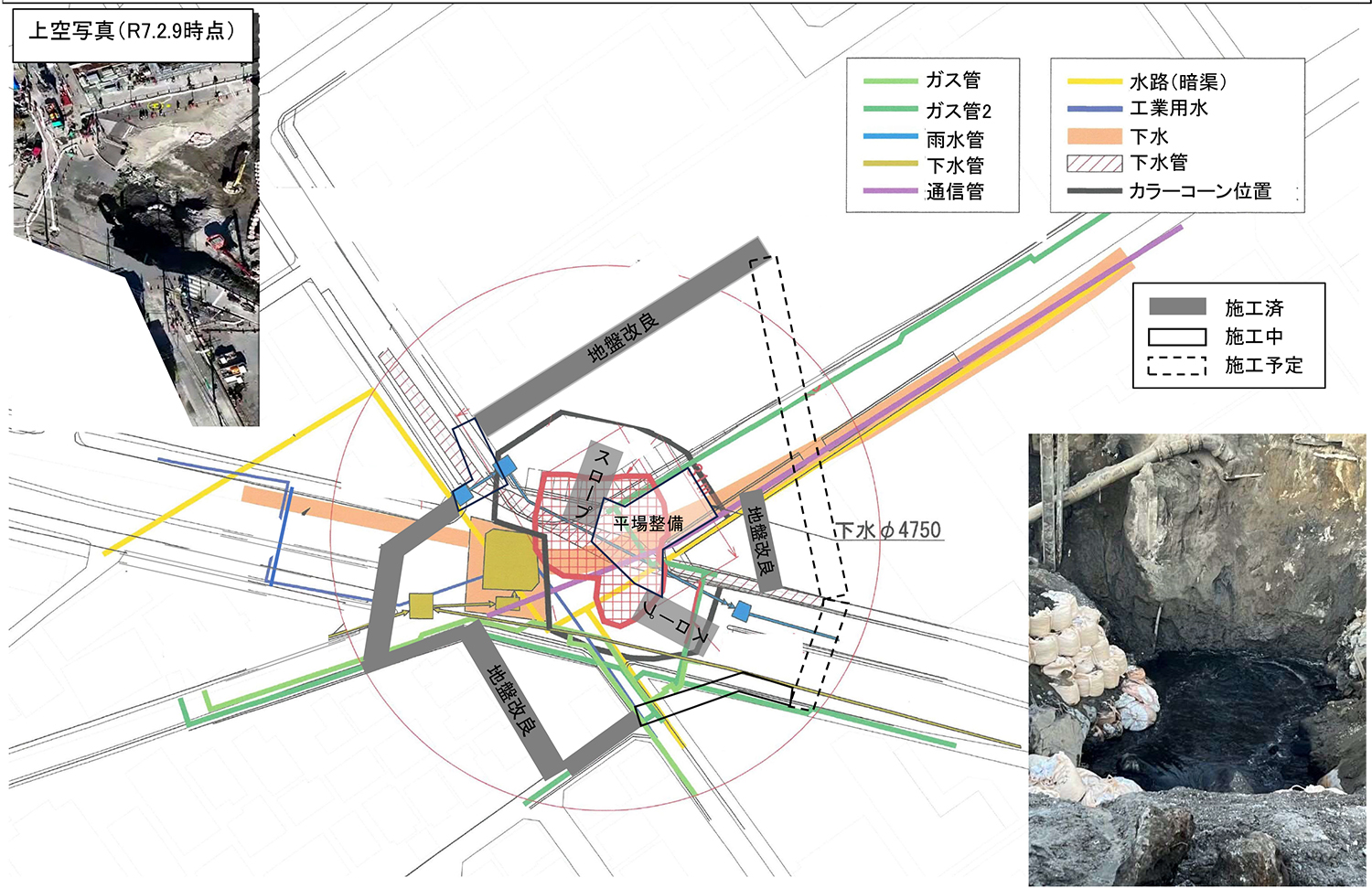

埼玉県 「第15回埼玉県危機対策会議次第」公開資料より抜粋 道路陥没平面図

陥没初期状況(埼玉県下水道局公開資料より抜粋)

1月29日撮影。発生翌日の陥没の状況 / 2月1日撮影。陥没が広がってしまった後の状況

(国土交通省国土技術政策総合研究所 三宮 武 上下水道研究部長提供)

2月1日撮影。埋設物が陥没の穴に落下してしまっている状況(同 提供)

2月23日撮影。(左)陥没の穴の全体の状況 /

(右)流域下水道幹線が見え始めた。(下流側。写真に写っている管から汚水が下流に流下している。)(同 提供)

3月3日撮影(マンホール近くに残置されたシールド管と後方のセグメントが写っている)(桑野玲子教授提供)

先ほども申し上げましたが、現場はもちろん、人命救出を優先しており、復旧に関しては進んでいますが、原因究明はまだ手つかずです。なぜ土が入り込む余地ができたかについては、推測の域を出ていません。

下水管が破損するといった事象が生じたとき、最初に管理者が想像する原因は腐食です。おそらくそれは要因の一つとしてあるとは思いますが、ただし、それだけではないと思っています。

――ほかにどのような要因を考えていますか

桑野 まず、あの場所は(下水管と)立孔の接続部でした。今回のような深い空洞ではなくて浅い空洞でも継手部や取付管の接合部は下水道の構造的な弱点になっています。そこに小さな隙間が空いたりして、土が引き込まれ陥没を起こすケースが散見されています。もちろん周辺地盤との兼ね合いもあります。周りが仮に粘土であれば、少しぐらい隙間が空いてもそんな簡単に土は入っていきません。しかし砂を主とする地盤、例えば砂質シルト層などでは、わずかな隙間でも条件によっては水を介して下水管の中に引き込まれていきます。例えとしては砂時計を思い浮かべていただければと思います。

通常の小規模な下水管起因の空洞の事例というのをいろいろと調べていると必ずしも大きな破損部だけではなくて、非常に軽微な損傷部から砂が持っていかれて、そして道路陥没に発展するという事例がむしろ半分以上占めています。それを考えるともしかすると腐食だけが問題ではないかもしれないというふうに思っています。

陥没した場所は、沖積層が厚く堆積している軟弱な砂質シルト層

空洞幅に対する空洞天井深さの比が1:5で地表は崩落する

――本現場は中川低地に属しており、厚さ45mの沖積層に位置しているという論文(『東京低地北部から中川低地にかけた沖積層の基盤地形』(地質調査研究報告, 第 59 巻, 第 11/12 号, p.497-508, 2008、田辺晋氏など共著)もあります。そうすると先生のご指摘された脆い砂の上に位置していることになります。今回の陥没の初因は下水管の腐食であると思いますが、そこから水が出てきて、少しずつ砂を浸食して、最後に大きな陥没を形成されたということが推定できるという事ですね

桑野 仰る通り陥没した場所は、沖積層が厚く堆積している軟弱な砂質シルト層で、なおかつ地下水位も高い場所です。流出しやすい土質で地下水位が高いと、水が絶え間なく供給されて、土が管内に入っていってしまいます。スピードは少しずつかもしれませんが、その状態が継続的あるいは断続的に起きますと、そのうち大きな穴を形成し、上部の地盤を把持できなくなり、最終的に陥没が生じてしまいます。

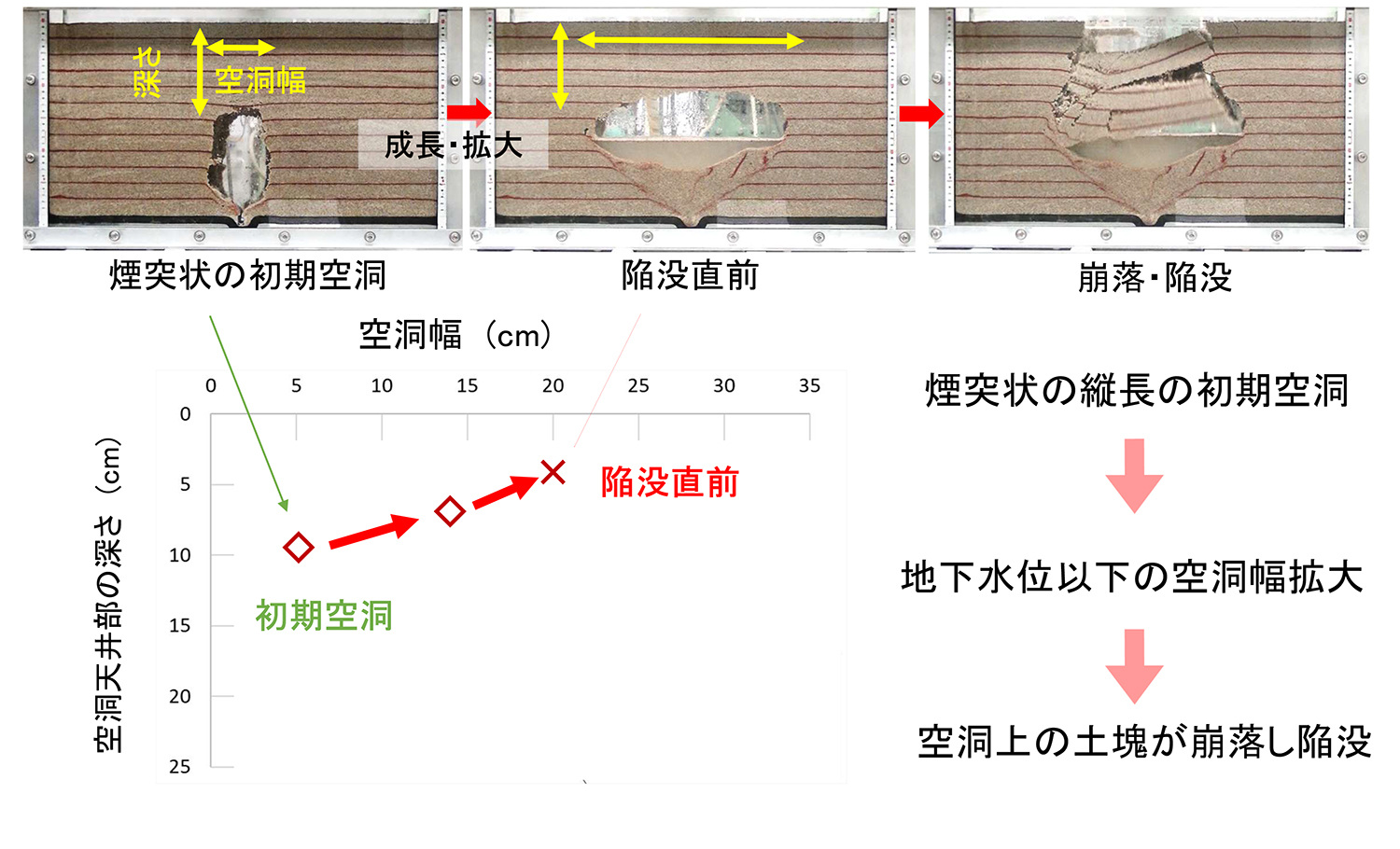

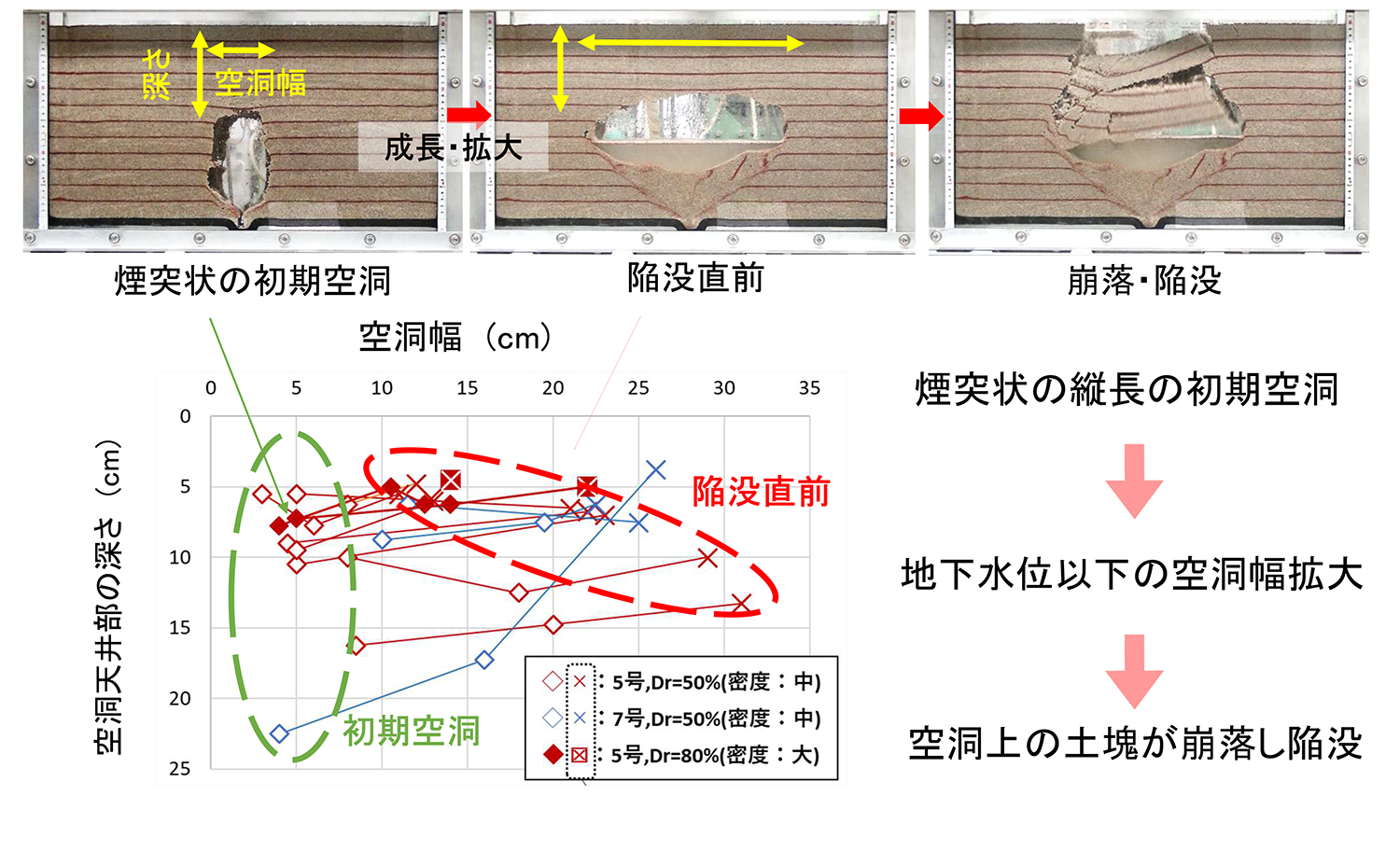

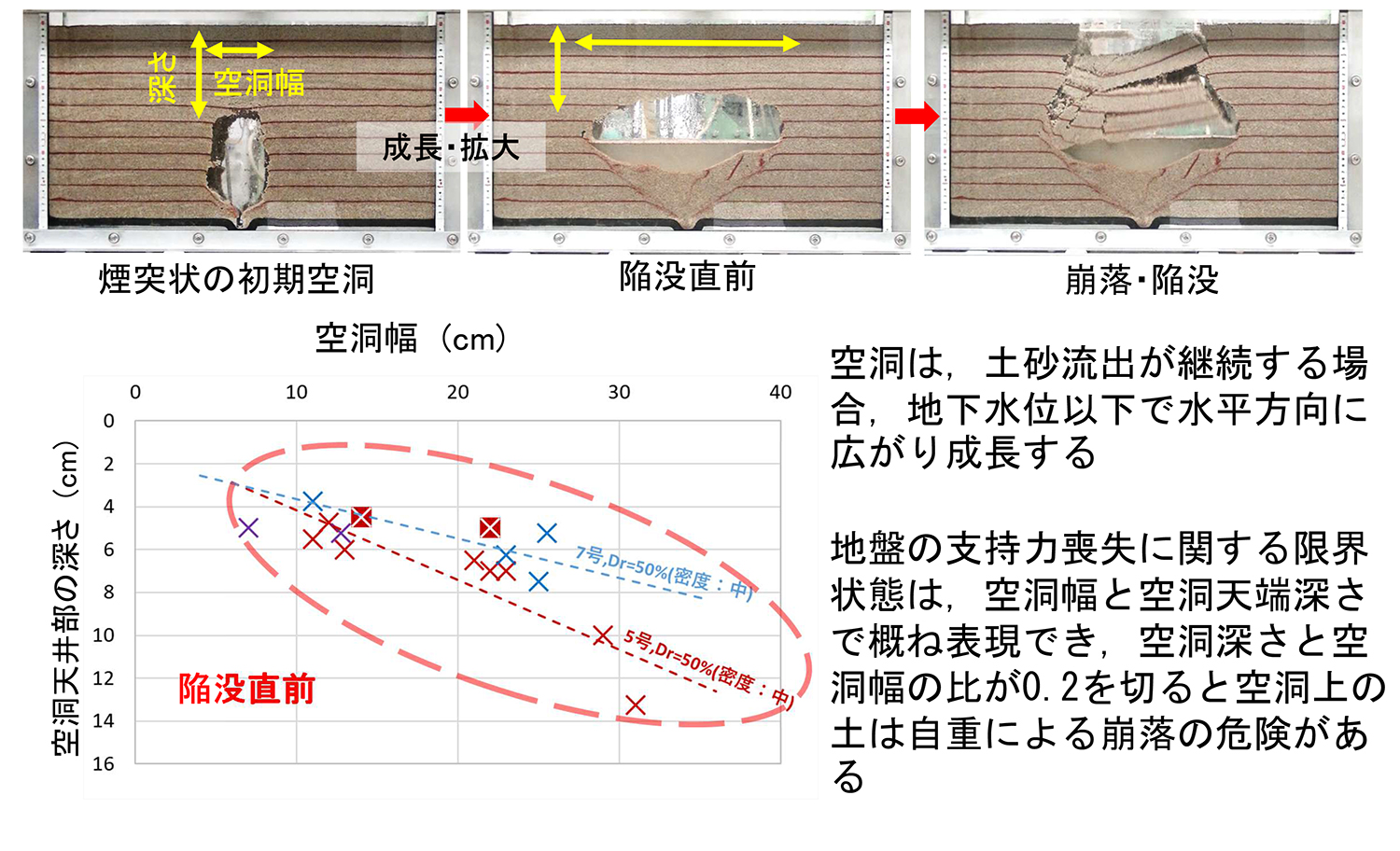

すなわち、まず開口部直上に幅の狭い初期空洞ができ、底部の開口部から土砂流出が継続する、今回はこれが下水管破損部なわけですが、そうした場合、地下水位以下で空洞は主にスロープ状に水平方向に拡大し、空洞幅に対する空洞天井深さの比が1:5程度になった時、地表が崩落します。

空洞が生成、拡大され崩落に至るフロー(桑野研究室公開資料より抜粋)

例えば今回のように地下10mの箇所に穴が生じた場合、陥没寸前の状態では、穴の起点から7m上は非常に甘く見積もっても、空洞の径は14~15mに達しています。

残る地盤高(空洞天井深さ)は3mであるわけですが、上が3mでその下に15mの穴が開くと、1対5の割合になります。自重により陥没(崩落)してもおかしくないわけで、今回の崩落の直接的なメカニズムが推定できます。

さらに言うと、そうした劣化が生じた場所には水がどんどん集まり土砂の流出を加速化します。気が付かないうちにそれが地下で起こっていた可能性があると考えています。

また、本現場では、最初とは別の箇所に2つ目の陥没が生じました。

事故が生じた箇所にある下水管は立坑との接続部

滝状になっている個所は硫化水素による腐食が生じやすい

――そうですね

桑野 事故が生じた箇所にある下水管は立坑との接続部でした。そうした箇所は地下水の流れがブロックされて変わってしまうことがあります。単純に穴があいてスロープ状に空洞が拡がるという状況では必ずしもなくて、水の流れが複雑化し、穴が通常とは異なる拡がり方をした可能性もあります。

さらに立坑との接続部自身が構造上の弱点になっていた可能性もあります。また、この立坑は到達側の立坑で、(下水トンネルを掘るための)シールドマシーンはその立坑に顔を出したところで残置されている状況にありました。また、立坑を境に下水管の径は3mと4.75mと高さが変わっており、落差が生じる構造となっていました。下水道関係者に聞きますと、こうした滝状になっている個所は硫化水素による腐食が生じやすい箇所であるということです。また、同地は交差点状になっておりさらに曲線形でもあり、そうした条件から弱点になりやすかった可能性があります。

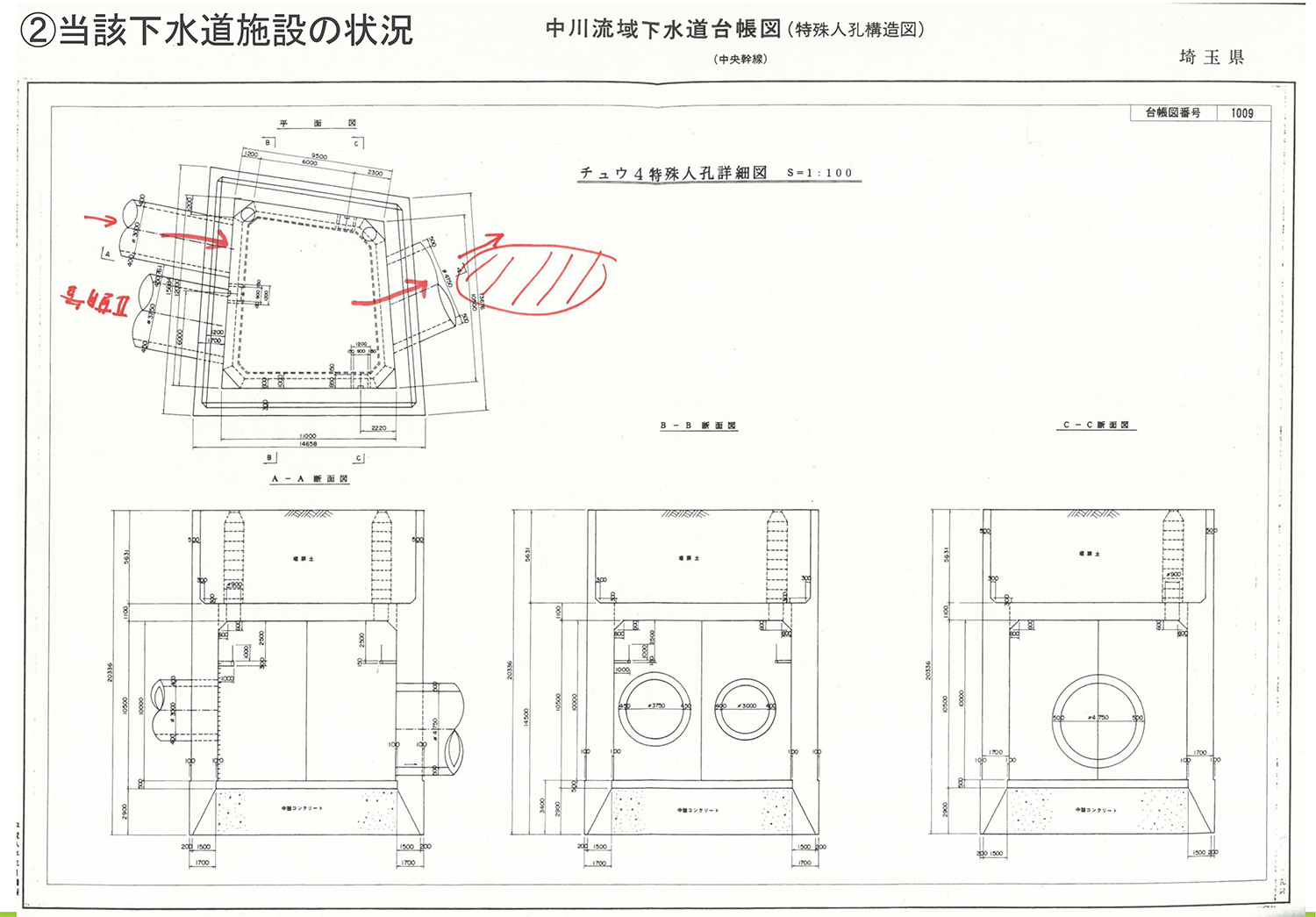

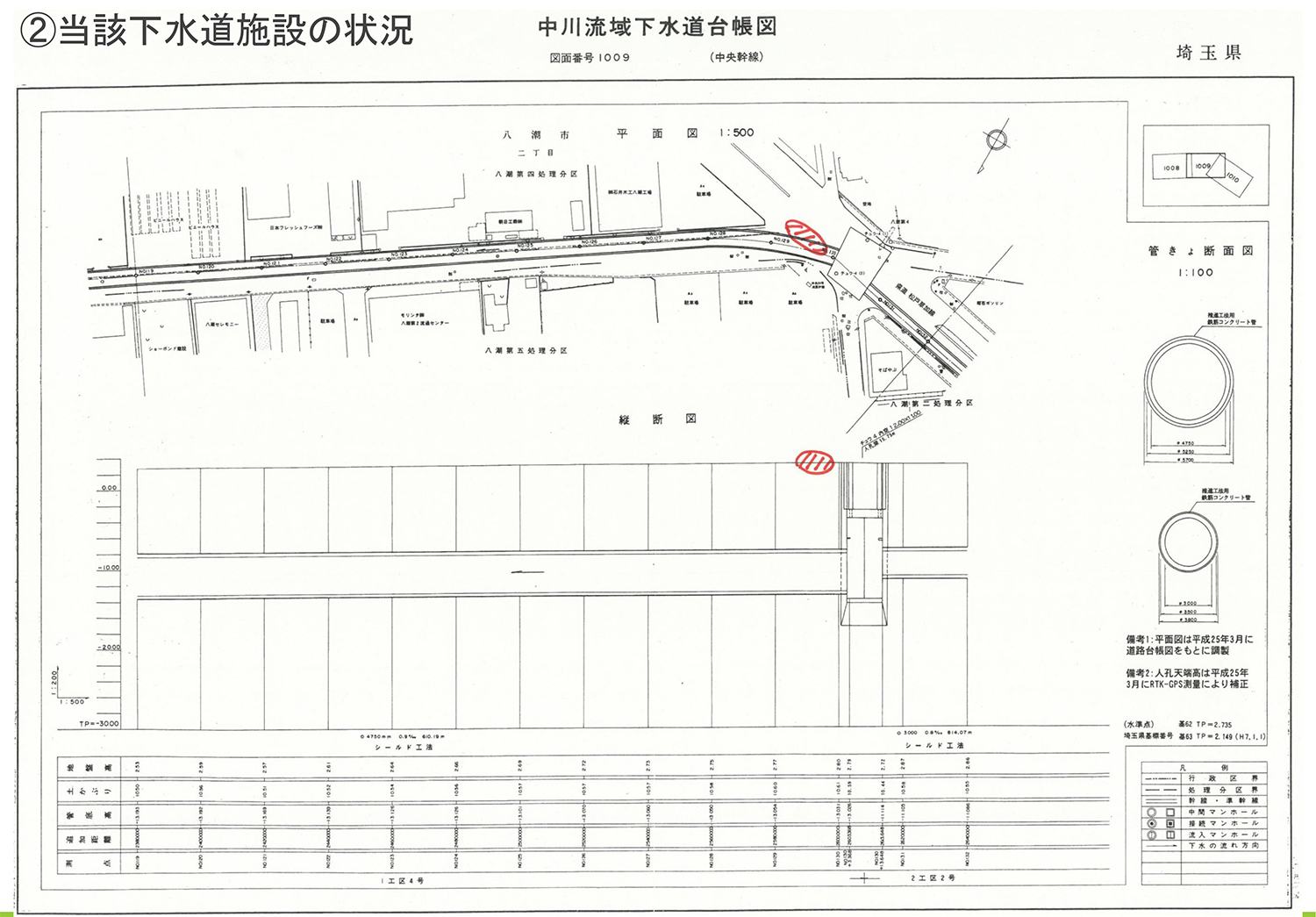

陥没現場の下水道施設の状況

埼玉県下水道局 『流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関する復旧工法検討委員会』資料より抜粋

大陥没を起こしそうな場所を最低限抑える必要がある

現在の空洞調査の主力である電磁波レーダーは限界がある

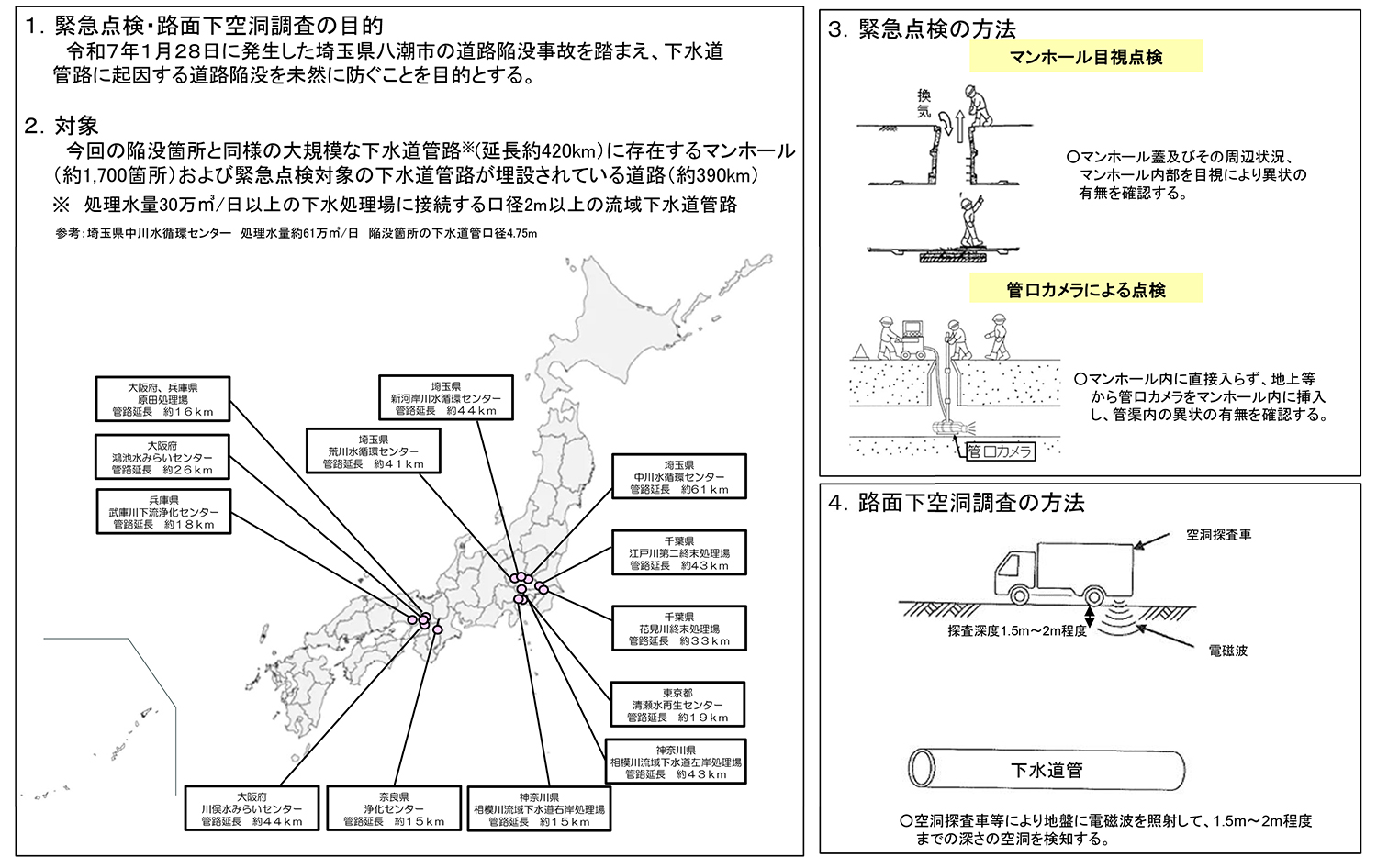

――八潮市で生じたような事故が生じる可能性がある現場って全国でどれぐらいあるのでしょうか。また、今回国交省が示した緊急調査の中で、設置から40年程度というのはどういう基準で決めたとお考えですか

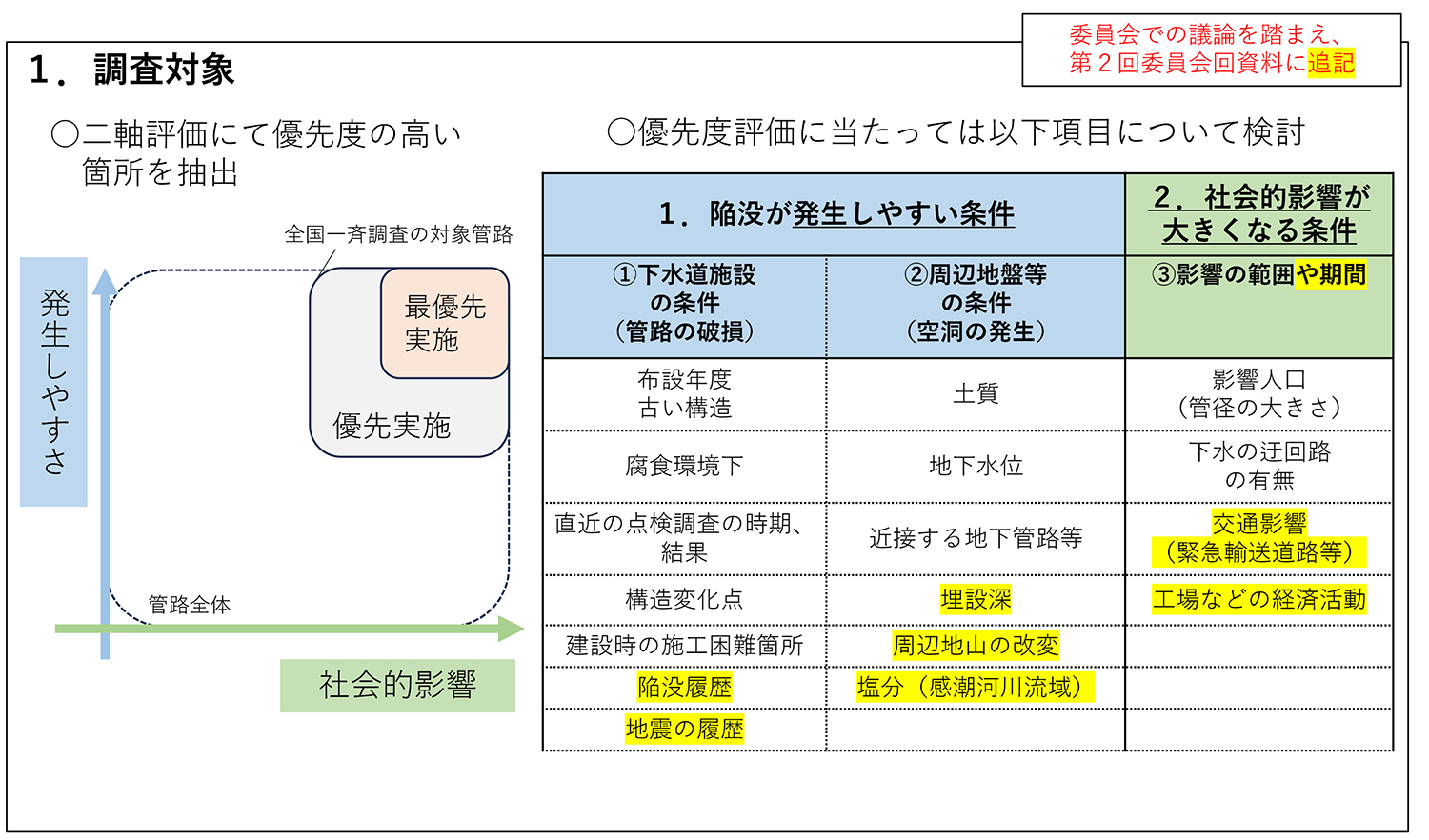

桑野 破損の原因とか破損の状況というのがはっきりしておらず、推測している状況です。全国一斉点検において、どこを対象にするのか、どの程度の点検をするのは、今検討中ですが、まずは、八潮市のような大陥没を起こしそうな場所を最低限抑える必要があると考えています。

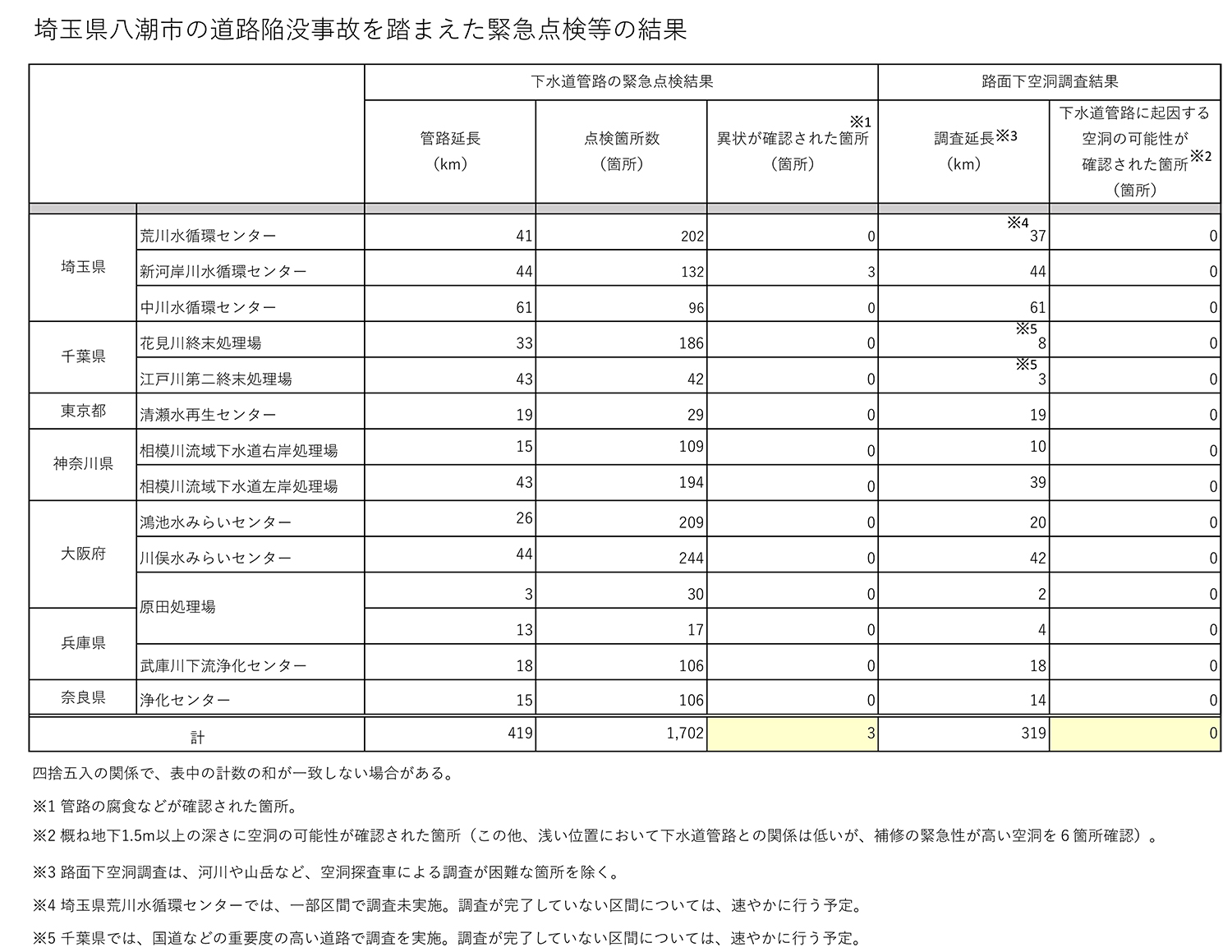

緊急点検対象とその結果(国土交通省発表資料より抜粋)

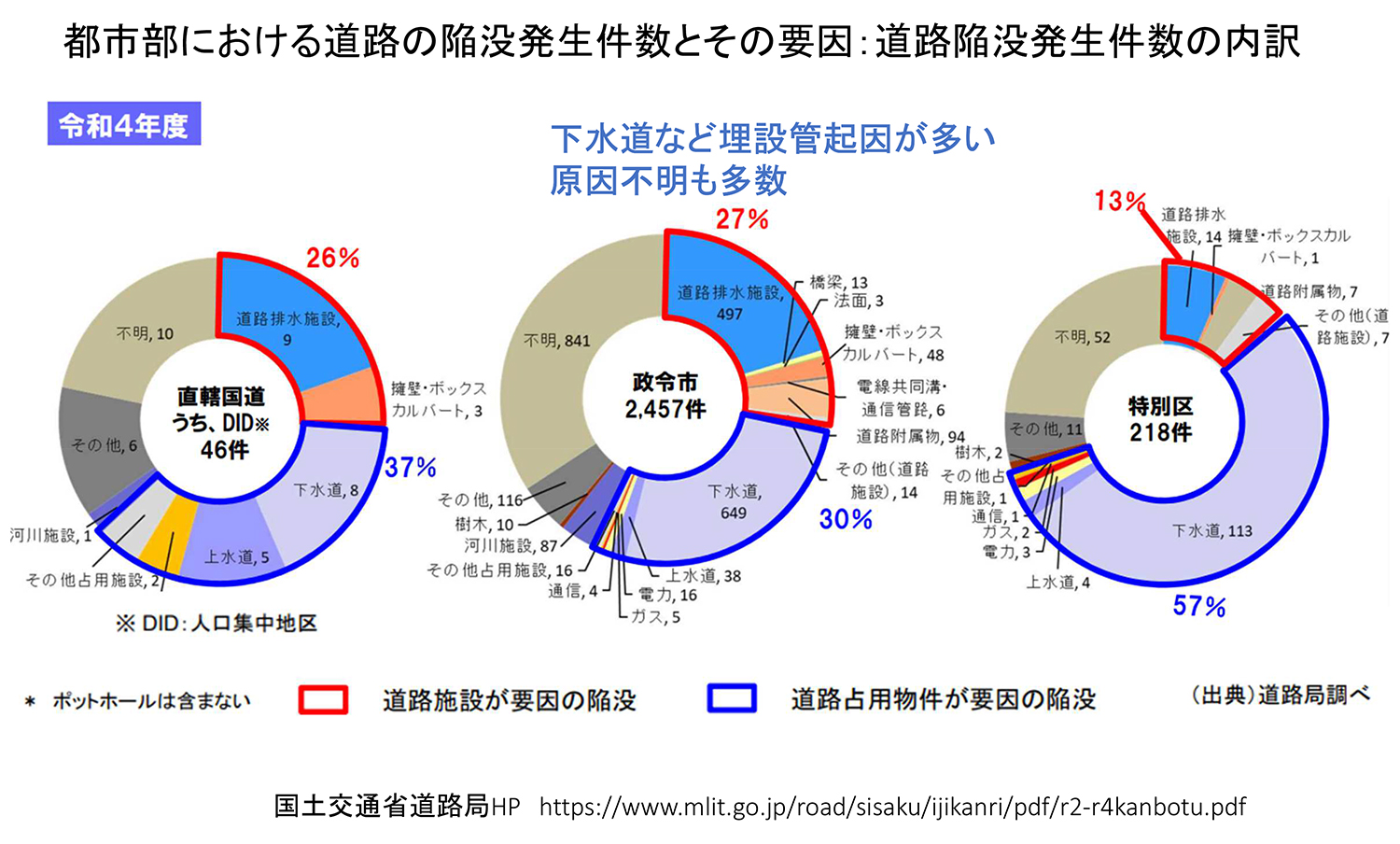

国土交通省資料より抜粋 道路陥没発生件数の内訳

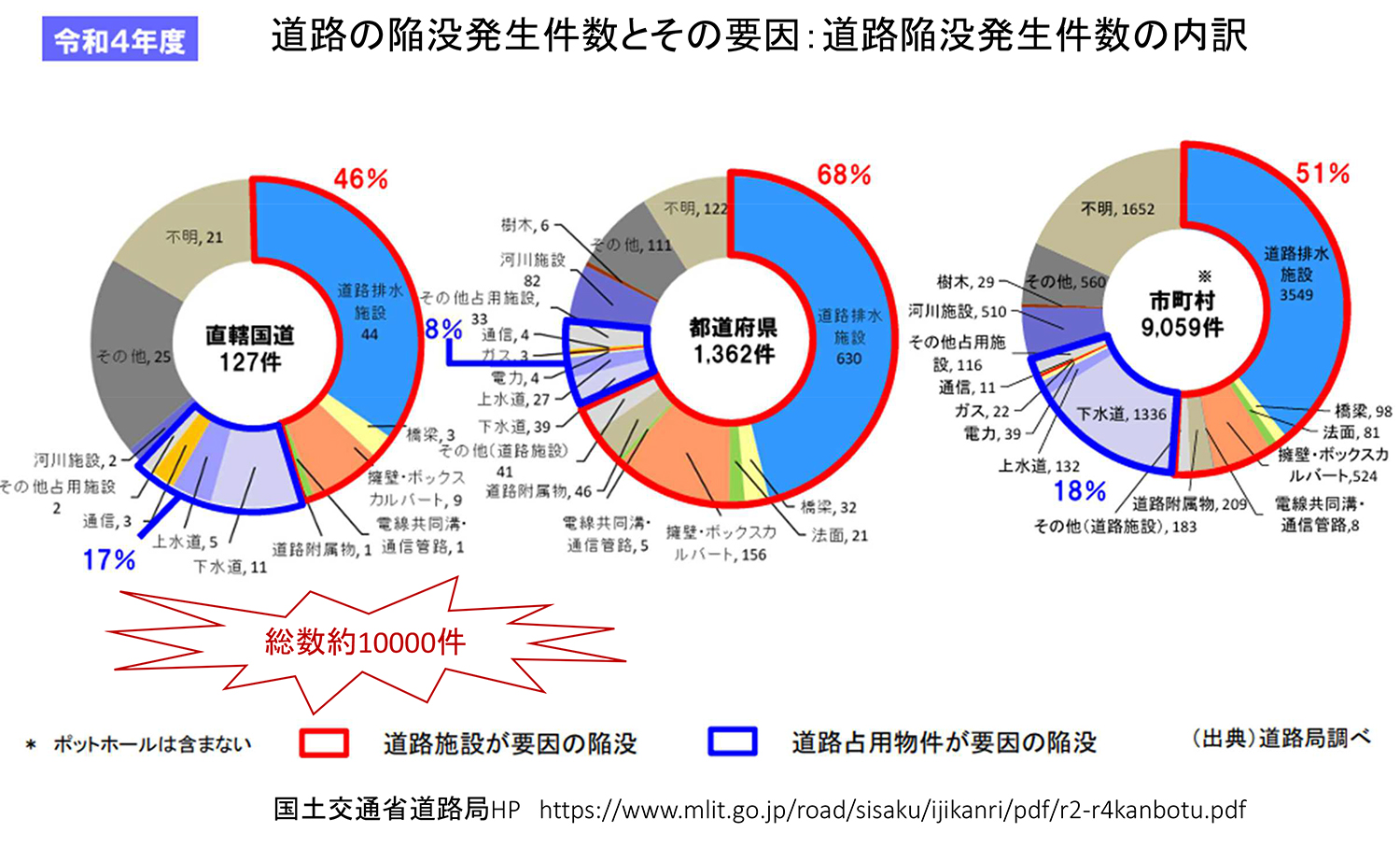

下水道布設年度別の道路陥没件数及び管路管理延長1,000km当たりの道路陥没件数(令和4年度)

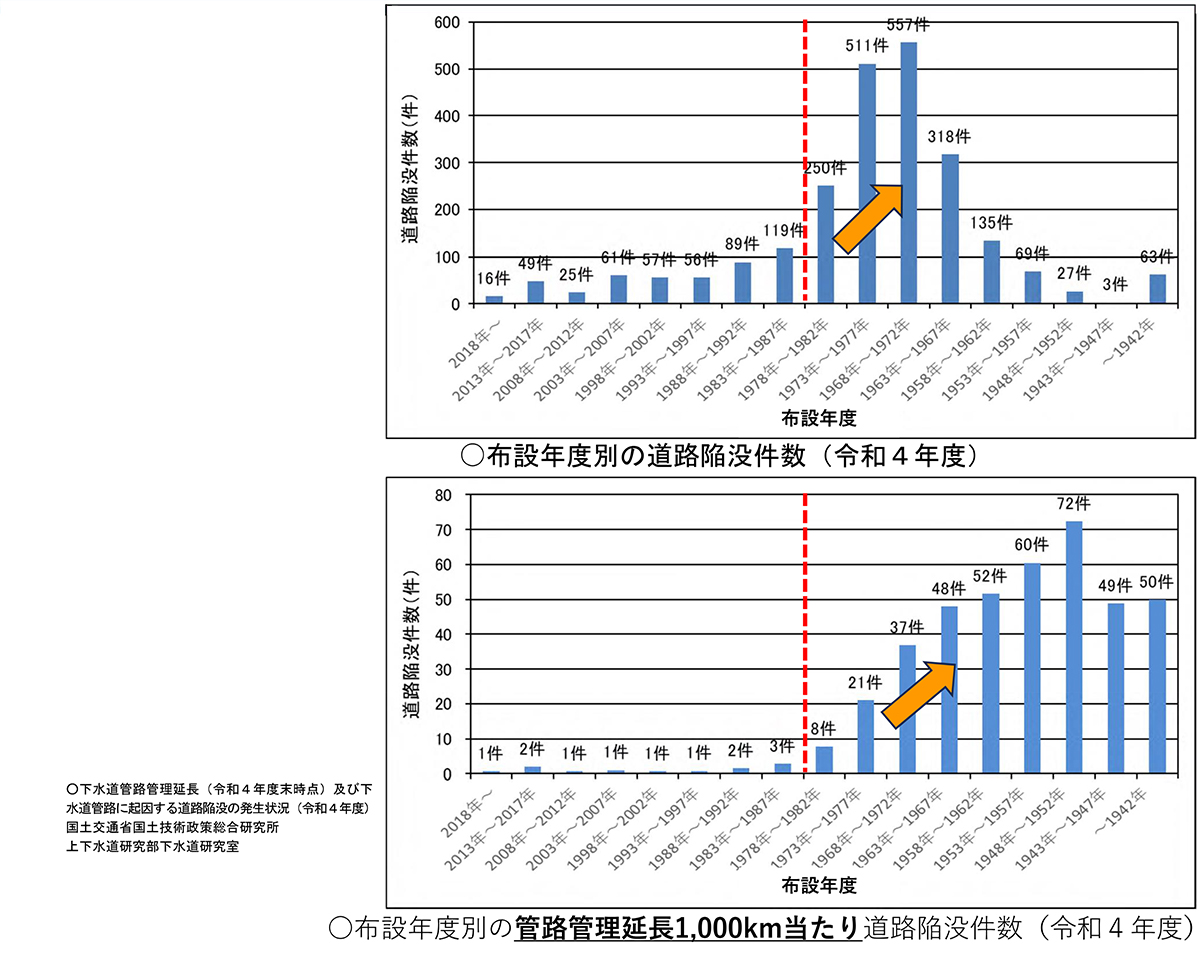

国土交通省発表資料『下水道管路の全国特別充填調査について(案)』 (2025年3月11日)より抜粋

――具体的にどのような箇所ですか

桑野 深い位置に古い大口径の下水管があるところです。緊急点検(7道府県の管理者13団体、処理水量30 万m3/日以上の下水処理場に接続する口径2m以上の流域下水道管路が対象)の指示が出ましたが、それだけでも延長は約420kmに達します。しかし、今回のようなケースは、通常の点検の方法では捕捉できません。先ほど推定した3mという深さは、現在空洞探査において支配的な非破壊検査手法である電磁波レーダーでは届かず、見つけることはできません。浅い位置にある空洞を面的に調べる場合、電磁波レーダーは非常に優れた技術であり、使っていくべきだと思っています。今回の緊急点検でも深さ2mまでの空洞を見つけるための調査は行っています。しかしそれより深い位置は現状では難しいわけです。

全国一斉調査の調査対象(たたき台)

国土交通省発表資料『下水道管路の全国特別充填調査について(案)』 (2025年3月11日)より抜粋

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら