八潮市道路陥没事故から路面下空洞を考える

道路陥没には地盤と地下水位が大きく関係

道路陥没には地盤と地下水位が大きく関係

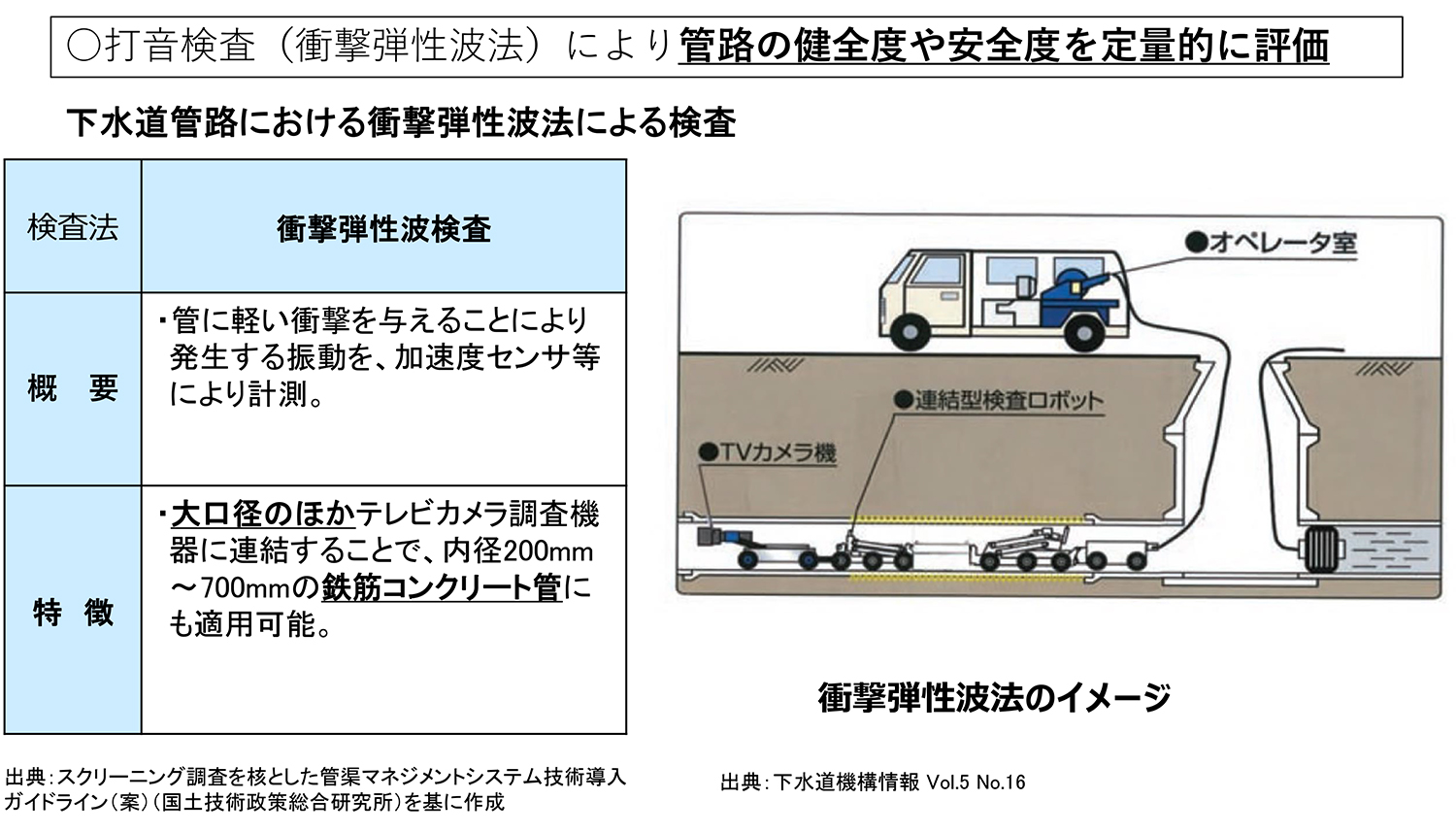

――厳しい状況ですが、一方で下水管は面的な損傷を起こすのではなく、先ほどお話しされたような位置で局所的な「点」で損傷する可能性が高いと思います。そうした箇所を中心に効果的な点検を行うことはできないのでしょうか

桑野 限定的に絞るというのが現状はなかなか困難です。ひとつ言えることは、八潮市と同じように地盤が悪くて、下水道管の構造変化点(継目や段差など)があること、また40年以上の古い下水管であることなどに絞り込むことが考えられます。

とりわけ八潮市のケースで言えるのは、やはり地盤です。仮に深い箇所に穴が生じたとしても、広がらなければ、陥没にはなりません。今回、陥没が発生したのは、やはり地盤と地下水位が大きく関係しています。砂質系が卓越した地盤で、さらに地下水位が高い箇所を重点的に点検していくということにはなっていくと思います。

今回のような空洞は路面からの補修では無理で、あそこまで大きくなる前に、管路の側から見つけなくてはなりません。そのためには、管の内部から見つけないと難しいのではないかと考えます。電磁波レーダーを下水管の内部から上面に照射すると手法もありますが、鉄筋や鋼製セグメントがあると、点検できません。

4つの小規模な補修方法を提案

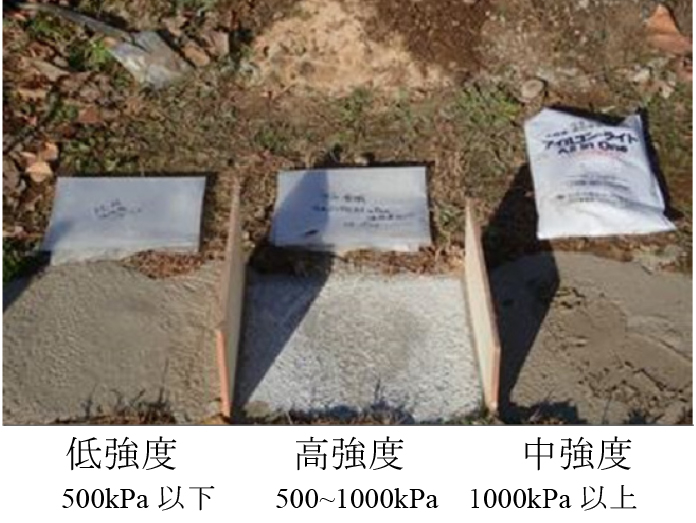

軽量発泡モルタルを用いた空洞補修用充填材『フィルコンライトオールインワン(プレミックス)』など

――電磁波レーダー以外の点検手法はないのですか

桑野 トンネル覆工の背面空洞を調査する打音検査手法を援用することが考えられます。自動化も比較的容易ではないでしょうか。

打音検査のイメージ 国土交通省発表資料『下水道管路の全国特別充填調査について(案)』 (2025年3月11日)より抜粋

様々な検査手法 国土交通省発表資料『下水道管路の全国特別充填調査について(案)』 (2025年3月11日)より抜粋

――それは複雑でない分、採用しやすいかも知れませんね

桑野 隙間を埋めて、それ以上土が入らないようにする。空いてしまった空洞は、充填を行う。その上であちこち傷んでいるようだったら、下水管更生工法を早めにかけてそれ以上土が進入しないようにすればいいと思います。どこが損傷して、土の吸い込み口になっているかが分かれば、深かろうが浅かろうが手はあります。

――桑野先生は、小規模な(おそらく浅い位置に空洞がある)路面空洞対策工法として、様々な補修方法を提案されていますね

桑野 小規模な補修方法は4つあります。

1つ目は路面を補強する補強膜としてアラミド繊維シートを用い、すべり抵抗を確保するための撒き砂を用いて表面処理をする工法です。路面補強を実施した箇所は、降伏後も荷重の支持力を保ち、陥没抑制効果を発現しています。同工法を実施することで、路面の段差発生を抑制でき、道路管理者によって実施される緊急補修までの時間的猶予を確保できます。

路盤補強工法としては、ジオテキスタイルによる補強工法があります。路面陥没耐力への舗装表層および基層の貢献度は低く、路面下空洞路盤を浸食して健全性を失うと、アスファルトが軟化する夏季に陥没に至る可能性があります。そのため、補強材としてジオテキスタイル(織布のPET600)を用いて補強するものです。

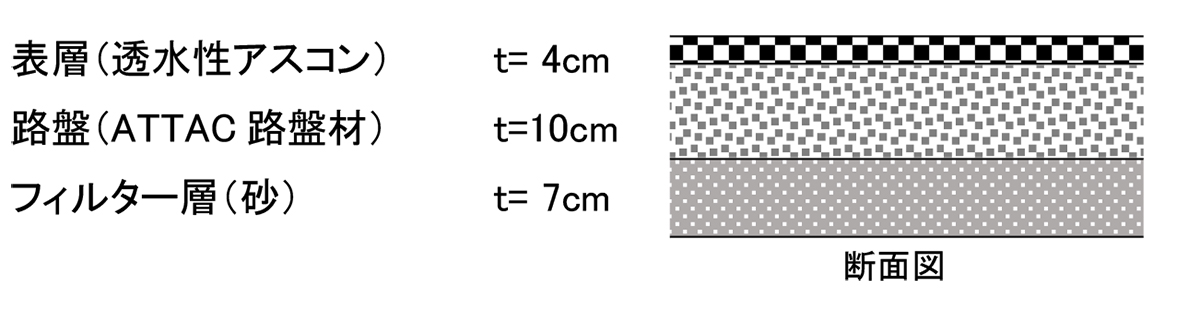

また、土に添加物を混合して、土を立体網目状の団粒構造に改良する事により、透水性と保水性能を向上させるATTAC工法(トースト路盤工法)というものもあります。同工法は、構造的に流出しにくく、空洞を開削した後の埋め戻し材に使うと効果が発揮できると思います。

ATTAC工法の断面図および団粒構造

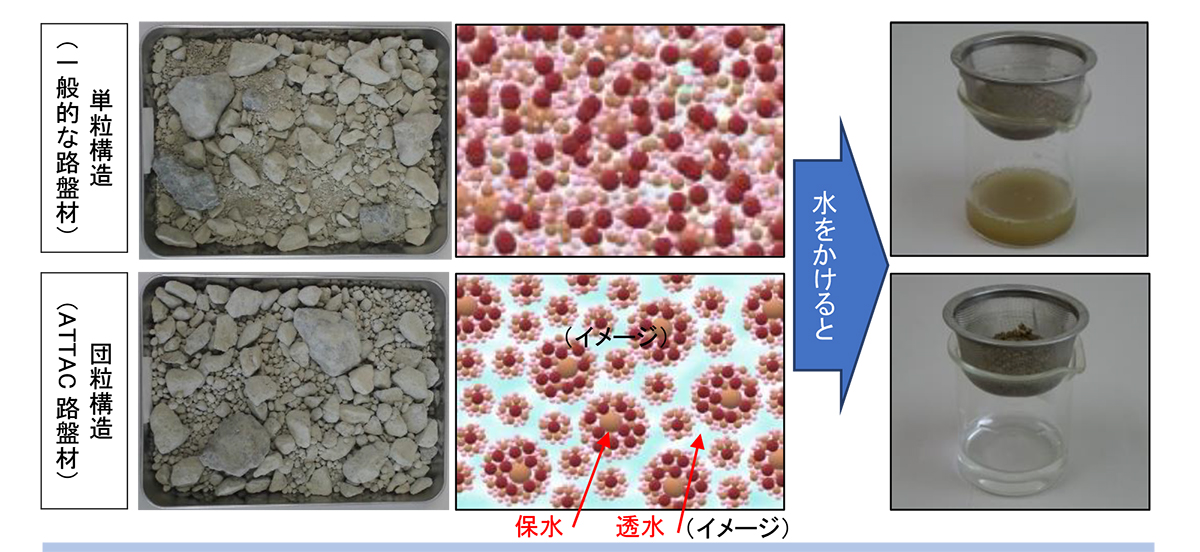

最後に紹介するのは、空洞補修用充填材です。①可塑性、②水中不分離性、③分離抵抗性、④単位体積質量(軽量、1.0以下)、⑤一軸圧縮強さ(再掘削性を考慮)、速硬性に優れた材料となっています。

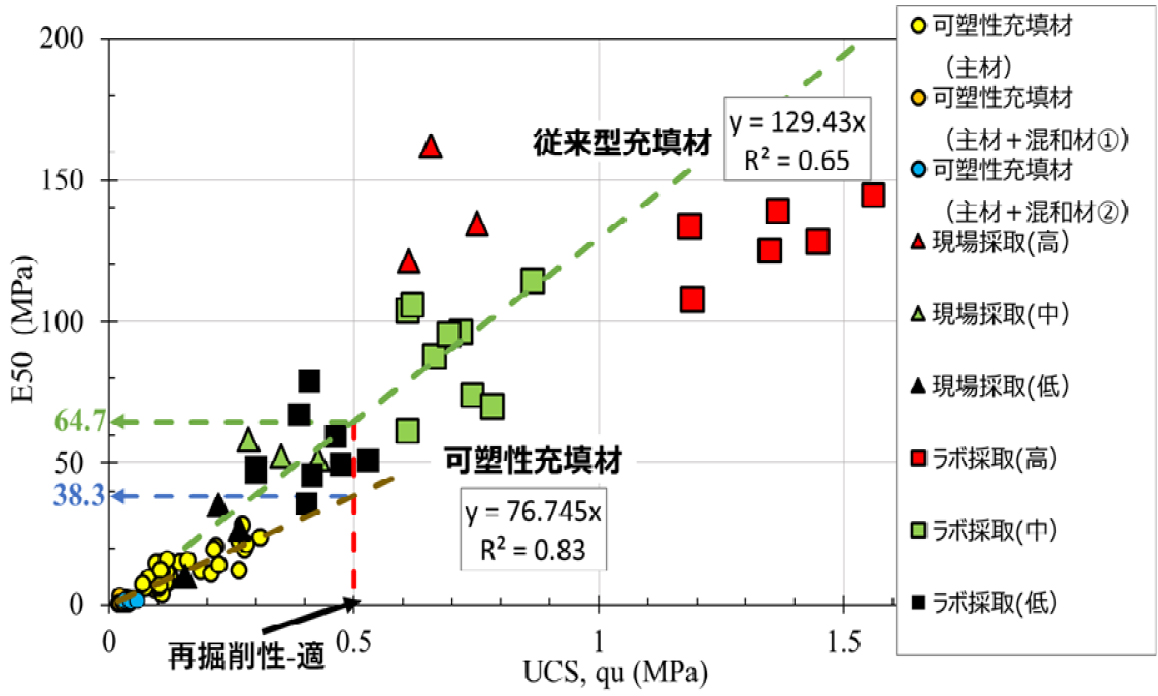

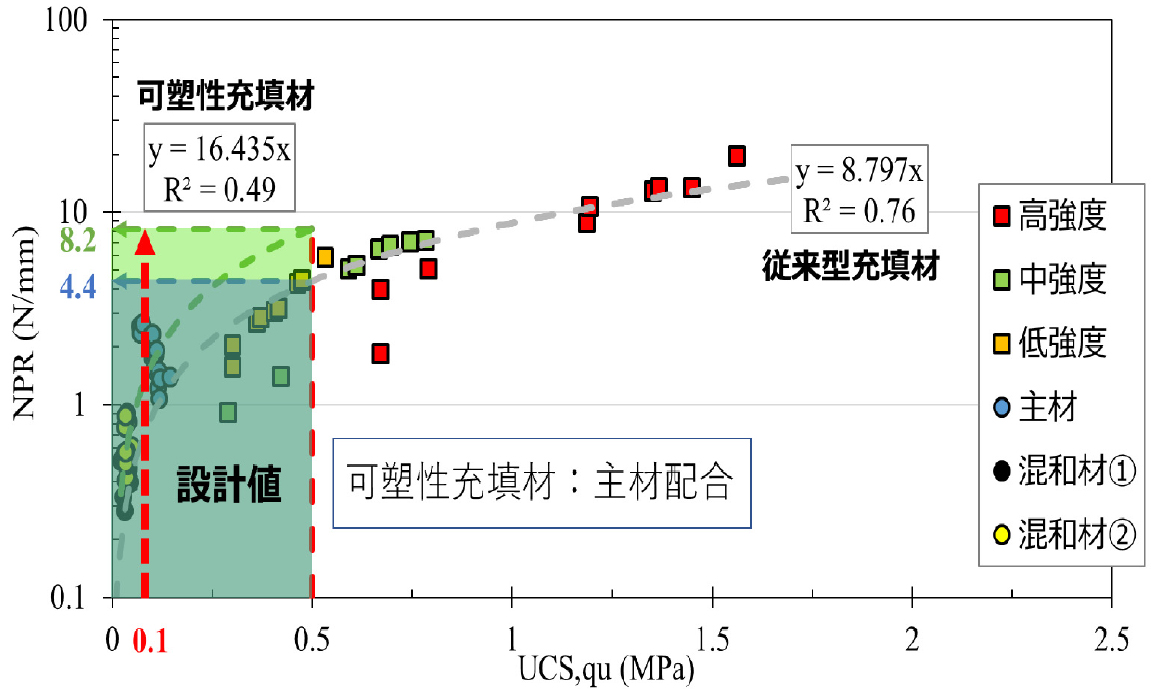

空洞補修用充填材の考え方 / フィールド掘削実験用試験体

充填材の一軸圧縮強度と変形係数の関係 / 充填材の一軸圧縮強度と針貫入抵抗の関係

地表から浅い箇所で、埋設管が輻輳している箇所というのは、下水管のみならず、他のインフラ事業者も管を埋設しており、再掘削する可能性があります。今回開発した空洞補修用充填材は、あえて再掘削がしやすい程度の硬さ(100kPa~500kPa程度)としました。水でもっていかれるぐらい軟らかくしてはなりませんが、適度な硬さとしました。

それから穴の形状がきれいな形とは限りませんから、穴の隅々までいきわたるような浸透性の高いものが良いと思っていましたが、実際には水みちが脈のようにつながって、いるケースもあり、そこから充填材が下水管の中にまで入ってしまったことがありました。

そのため道路の支持力を維持する観点から見ても、必ずしも浸透性が必要ではなく、きちんと空洞部に成分が残留するというものの方が良いと判断し、軽量な発泡モルタルである「フィルコンライトオールインワン(プレミックス)」を開発しました。同製品は現場で手練り製作(1回あたり10kg/36l)できるため、手軽に使用できます。

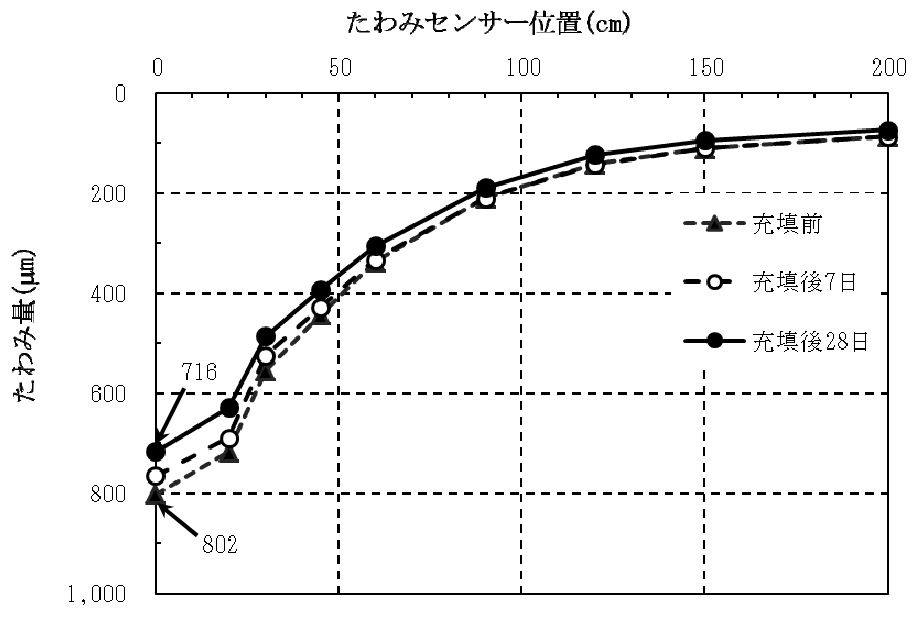

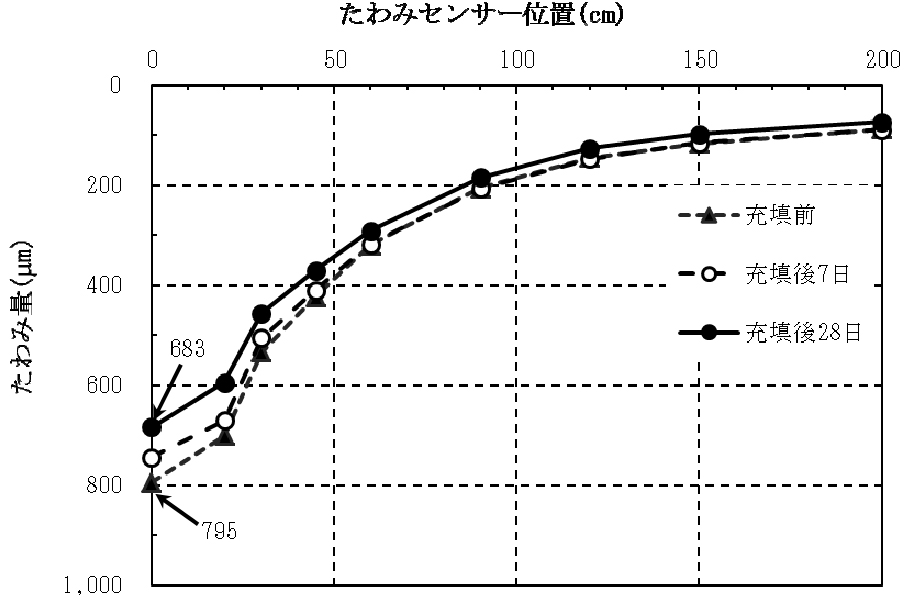

実物大試験道路における空洞充填箇所のFWD 試験

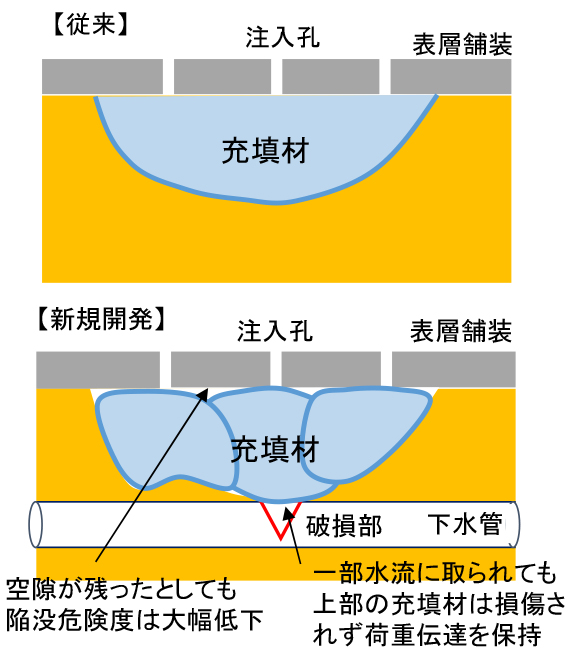

左:従来型の高流動性充填材 右:新規開発の可塑性充填材

予算が『更新』のペースを左右する

組織の垣根をなくして情報と危機感を共有しなければならない

――下水管の高速道路における大規模更新のような手当は難しいのでしょうか

桑野 必要に応じて下水道の更新は今でも少しずつやっています。先ほど申し上げましたように更生工法というのがあって、全部を取り替えるのではなくて、内側からライニングしていく工法です。下水管の耐用年数は50年となっていますが、更生工法を架けることによって単に延命するのではなくて、新しい下水管と同様の性能を保証します。内側からライニングをして、新管と同様の50年の長期耐久性があるものとし、計画に進めているはずです。ただし予算的な制約があることは否めません。

――例えば高速道路各社は、償還期間を延長などで費用を捻出し、構造物の大規模更新に充てています。下水道はそれ本体という意味でも、管上の路面を守るという意味でも計画的な保全が必要な公的インフラですが、今後どのようなペースで更新していくべきだとお考えですか。今回の八潮市の道路陥没事故は、高速道路における笹子トンネル天井版落下事故に匹敵する事象であると思いますが

桑野 その通りだと思います。私は管理者と接するケースが多いですが、口をそろえて言われるのは予算不足です。きちんと維持管理しないとかけがえのない公的インフラである下水道が「負の遺産」化してしまうわけです。この状況はタックスペイヤーにもご認識いただいて、お金をかける必要があるのではないでしょうか。

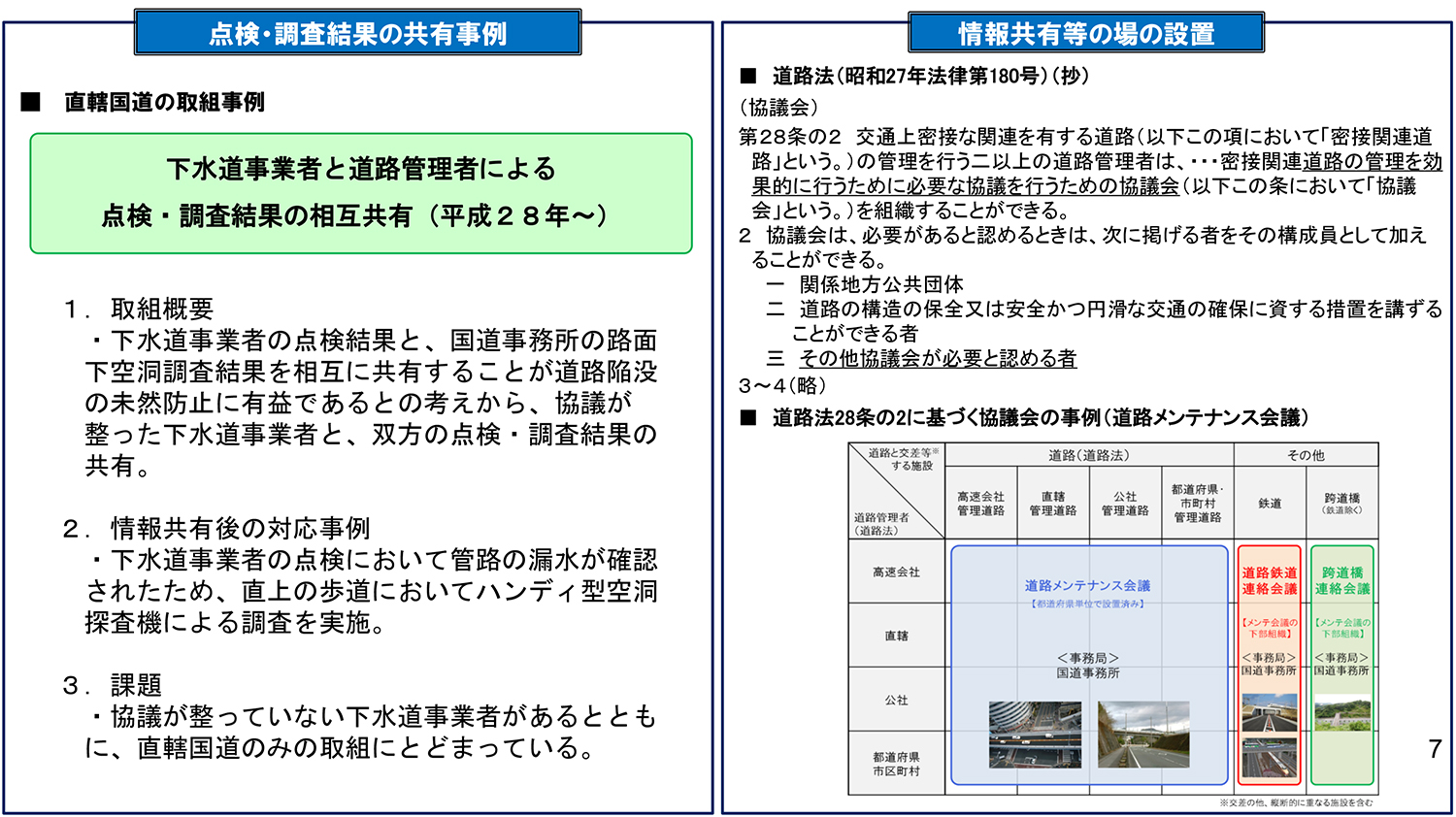

――先生は論文の中で部署の「垣根」を超える必要があるとも記されていますね

桑野 国土交通省の道路部局と下水道部局だけの話ではなく自治体の同様の組織的、もしくは自治体間の垣根も除去し、連携する必要があります。

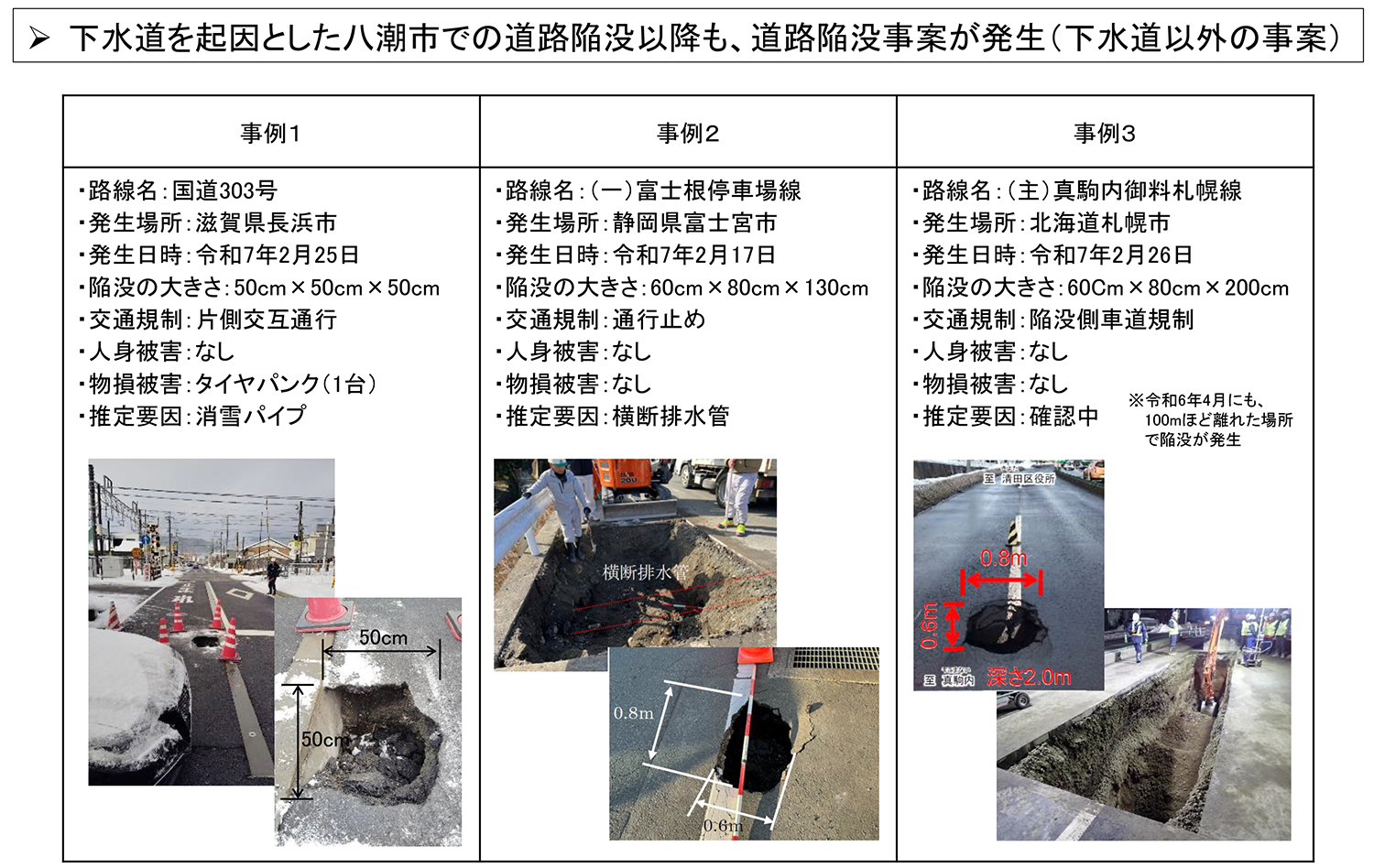

上表は国土交通省発表資料『道路管理者をはじめとする他の管理者とのリスク情報の共有等のあり方について』から抜粋

例えば陥没やそこまでいかなくてもポットホールが生じた場合、道路管理者は原因を特定して対策を行いますが、場合によっては原因「不明」として、対策が行われるケースもあるようです。道路管理者からこうした情報は下水管理者に伝わっている感じはしません。下水の方も調査を行って、管内から上面の空洞を調べるというのは現状では難しいと思いますが、しかし下水管の劣化の状況が道路管理者に共有されているとはとても思えません。

情報共有が必要だ 国土交通省発表資料『道路管理者をはじめとする他の管理者とのリスク情報の共有等のあり方について』から抜粋

自治体間でも連携を行うことはあまりないようです。そうした点を改善し、現状や損傷、対策方法の情報が共有できると良い、と思います。

路上、路面下の不具合情報の公開、共有はとても大事

組織間の連携と情報の共有化を「必須」にした

――とりわけ地下情報の管理者間の共有というのはとても重要だと思います。例えば、大規模更新の事例ですが、床版などの撤去、架け替えに際し、クレーンを据え付けようとしたら、最初の図面ではなかった地下埋設管が、古い地図で見つかり、施工計画を修正せざるを得なくなった、というようなことありました。こうした組織間で地下マップを共有化するという事は、下水管のみならず様々な点でインフラを守るために重要ですね

桑野 地下マップの共有化というのは重要です。実際、地下埋設物、構造物の3Dマップ化というものも最近進んでいます。

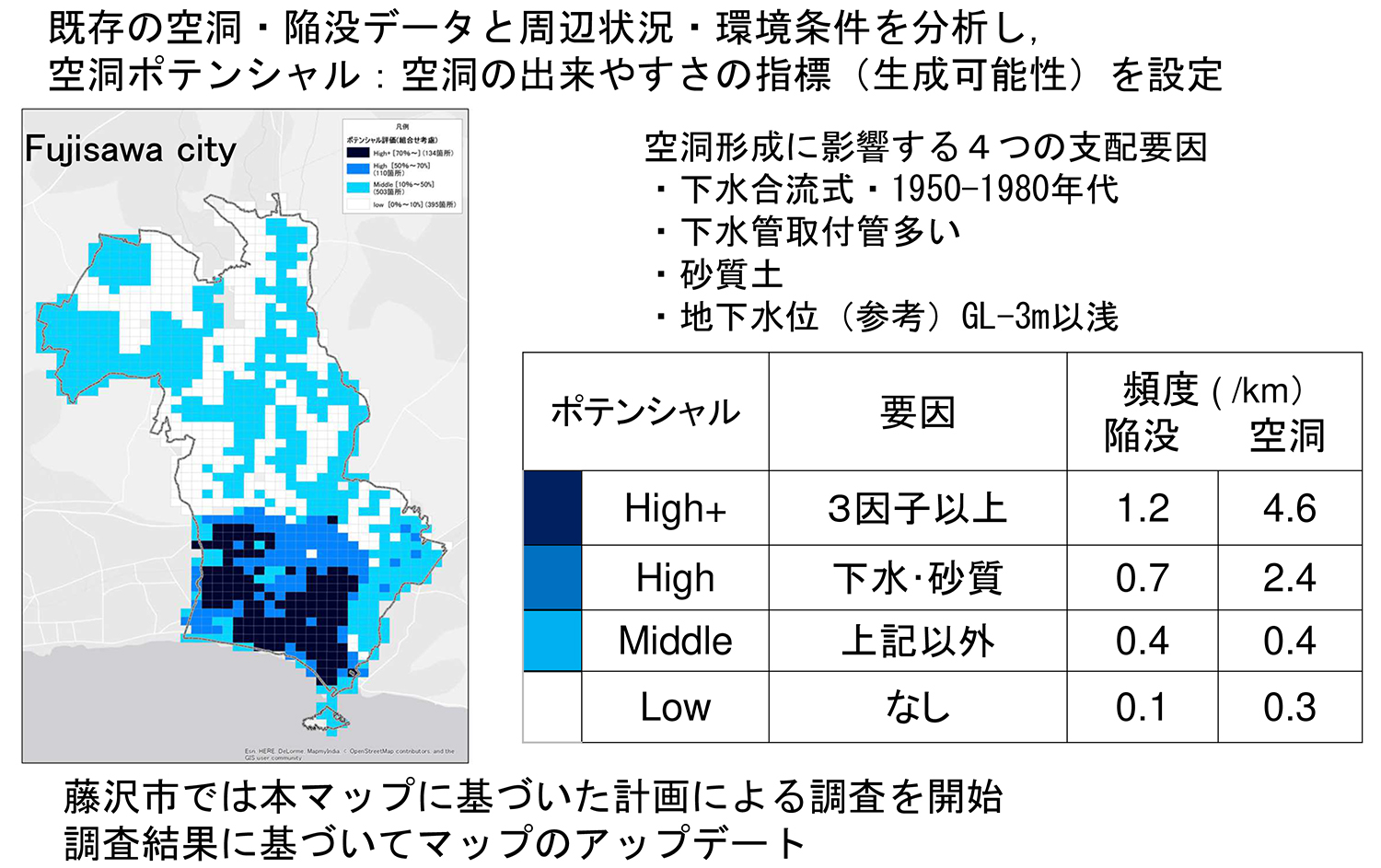

とりわけ路上、路面下の不具合情報の公開、共有はとても大事です。最近は福岡市の(地下鉄工事中陥没)事故以来、そうした情報を提供していただける自治体も増えています。私が空洞・陥没ポテンシャルマップ(既存の空洞・陥没データと周辺状況・環境条件を分析し、空洞のできやすさの指標(生成可能性)を地図上に表すもの、桑野教授の主要研究の1つ)を初めて作成したのは福岡市でした。福岡市は道路と下水道の組織間の垣根が非常に低い自治体です(福岡市は道路と下水道が1つの部局『道路下水道局』となっている)。そして藤沢市でもポテンシャルマップを作らせていただきました。最近は他の自治体でも情報提供していただけるようになってきています。空洞・陥没データは蓄積し、分析することで、次年度以降の空洞調査計画に生かすことができます。また、都市間、道路管理者間で陥没対策の知見や経験を共有すれば対策の合理化にもつながります。

藤沢市の空洞・陥没ポテンシャルマップ(2021) (藤沢市・ジオ・サーチ(株)・桑野の共同研究で作成)

藤沢市の空洞・陥没ポテンシャルマップ(2021) (藤沢市・ジオ・サーチ(株)・桑野の共同研究で作成)

今回の八潮市で起きた陥没事故は組織間の連携と情報の共有化を「必須」にしたと考えています。

――ありがとうございました

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら