NEXCO大規模更新シリーズ⑥ 阪和道境谷橋などで仮設鋼床版を用いた床版取替実施

概要動画Overview Video

NEXCO西日本関西支社和歌山高速道路事務所は、阪和道の大阪府泉南市から和歌山県和歌山市の山間部に位置する境谷橋を含む17橋についてリニューアル工事を進めている。これらの橋梁は建設の際に塩分洗浄が不十分な海砂を使っていたケースが多く、累積荷重による疲労損傷と相まって、RC床版に激しい損傷が生じている橋梁もあり、そうした橋梁については床版取替を行っている。交通量が比較的多く、とりわけ土日祝や観光のハイシーズンには交通量が増えるという路線特性があり、それに応じた対応が求められる工事であるため、施工時期・時間の制約に沿った工夫が求められている。今回は、同工事における嚆矢となる境谷橋にスポットを当てた。同工事では、夜間通行止めにおける床版取替に際し、容易に設置・撤去が可能な仮設鋼床版を採用し、RC床版撤去からPC床版の架設までを一挙に行わず、仮設鋼床版をいったん配置することで仮供用する手法を用いている。仮設鋼床版とフランジ間のクリアランスを広くとっていることで、非規制時間内に鋼桁上フランジの残コン撤去やケレン作業、塗装作業といった工程も行えるようにしており、規制時間内における作業の手間を減らすことができるのも特徴だ。その現場を取材した。(井手迫瑞樹)

塩化物イオン量は平均でも3kg/m3、最大値は5kg/m3も

塩化物イオン量は平均でも3kg/m3、最大値は5kg/m3も

コンクリート壁高欄は床版に輪をかけて損傷が進行

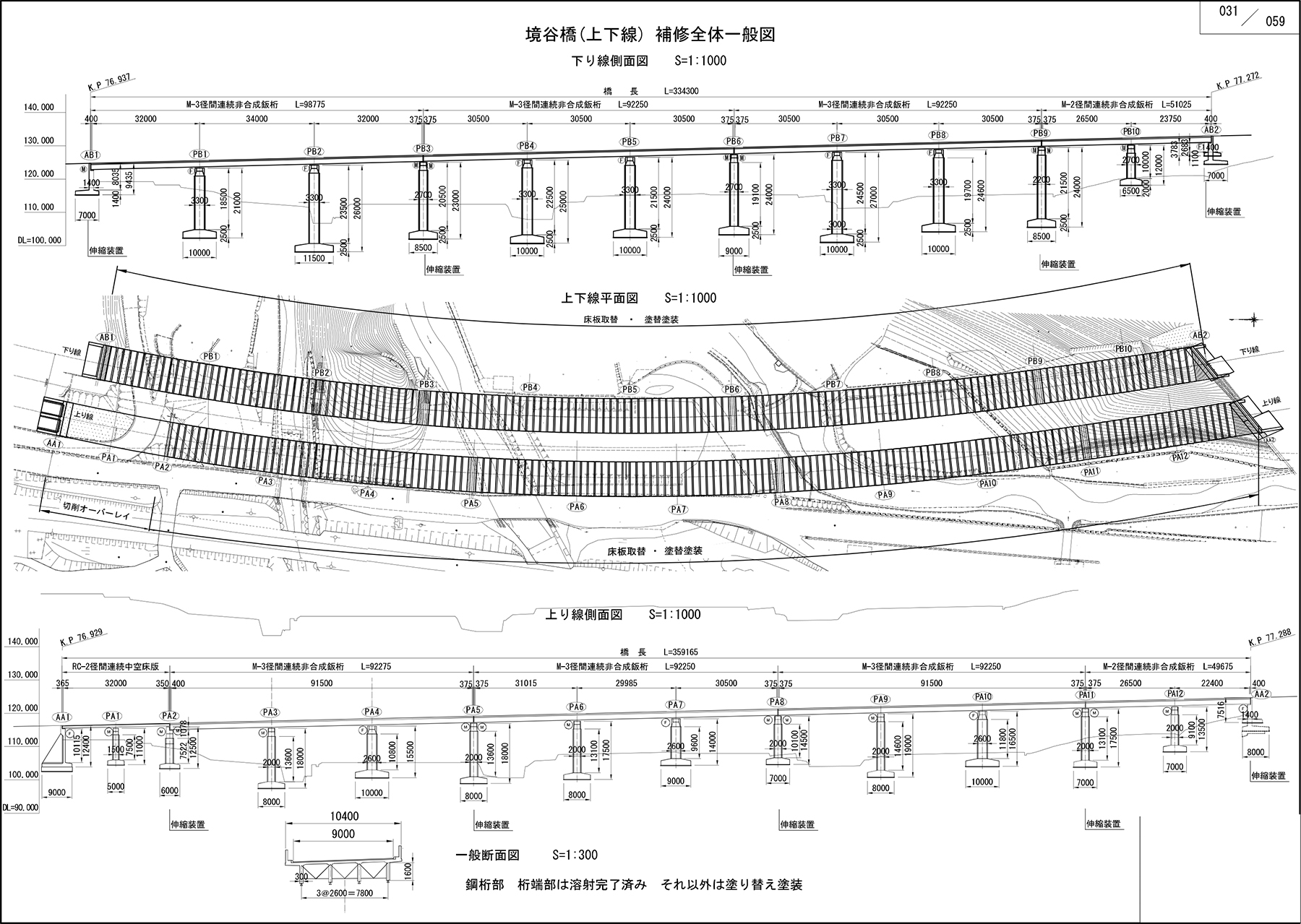

境谷橋は、昭和39年道示に基づき、1974年10月25日に供用された(51年経過)。上下線とも橋長334mの鋼3径間連続非合成鈑桁橋×3+2径間連続非合成鈑桁橋である。幅員は上下線とも10.4m、4主鈑桁で主桁間ピッチは2,600mm、既設RC床版厚は200mmである。洗浄が不十分な海砂を使っていたため、鉄筋近傍値において、平均3kg/m3、最大値5kg/m3と、発錆限界値をはるかに超える塩分が確認されている 。さらに中性化も部分的に30~40mmと既設床版のかぶり全厚に達する厚さまで進行しており、コンクリートが疎な状態で、水や空気がコンクリートの内在塩分と反応、鉄筋の腐食や破断、床版下面のエフロレッセンスの析出や亀甲状のひび割れなどがAB1~PB9径間で生じており、これらの径間について床版取替を行うこととした。PB9~AB2の2径間に関しては、AB1~PB9程に損傷は進行しておらず、補修および床版防水などでの対応を検討している状況である。

境谷橋橋梁一般図(NEXCO西日本提供、以下注釈なきは同)

-のコピー.jpg)

-のコピー.jpg)

床版の損傷状況

床版に輪をかけて損傷が進行しているのが、コンクリート壁高欄である。50年前の建設であるため、現在の基準に沿ったいわゆるフロリダ型ではなく、直壁式の壁高欄であるが、施工時品質があまり良くなく、かぶり不足(天端はかぶっているが側面は極端にかぶり不足(場所によっては鉄筋が露出)な箇所もある)も散見され、床版同様の内在塩分や供用後の長年の凍結防止剤の影響もあり、壁高欄の表裏とも損傷が進行している。これは床版損傷が比較的少ないPB9~AB2も同様であり、高欄のみは取替か規模の大きい補修を検討しているという事である。

既設コンクリート壁高欄の損傷状況

交通量は最大で6万台超、床版防水は03年に初めてGⅠを実施

既設壁高欄 施工時のかぶり不足も損傷の要因

境谷橋も含まれる阪和道の阪南IC~海南IC間の日平均交通量は4万台前後である。しかし、観光シーズンや温暖な時期の土日など混雑期は交通量が増加し。6万台を超える日もある。大型車交通量は15%程度で概ね普通車または観光目的の一般乗用車が車両通行のメインである。

現在までの補修履歴は、点検の都度、床版下面に関しては劣化箇所を部分的に断面修復することを繰り返している。床版上面へのSFRCによる増厚、下面への鋼板接着補強などは特に行っていない。床版防水は2003年に初めてグレードⅠによる防水工を設置した。それまでは約30年間未防水の状況であった。一方、RC壁高欄の補修は1994年と2010年に実施している。

-のコピー.jpg)

-のコピー.jpg)

床版下面の補修状況

さて、主桁損傷状況の詳細である。まず主桁部は50年程度たっていることから、経年劣化による塗膜ひび割れ等が生じているものの、腐食や孔食など板厚の減耗が生じるような大きな損傷は至っていない。桁端部も伸縮装置からの漏水などは生じているが、目に見えて酷い状況ではない。支承周りも基本的には健全であった。塗り替えは過去に3種ケレンによる塗り替えを1度(1996年)行っている。他、桁端部の防食については金属溶射を2018年に実施している。

問題は桁より上である。床版は阪和道の松島高架橋(オリエンタル白石・IHIインフラ建設JVで大規模更新工を施工中)と施工時期が同時期であり、同橋と同様に除塩ができていない海砂を新設時の骨材としているため、前述のような塩害および中性化が進んでおり、RC床版の鉄筋かぶり厚を40mm程度と仮定した場合、場所によっては上端筋もしくは下端筋も腐食環境となっている可能性がある。今後急速な塩害による鉄筋の腐食、コンクリートの劣化が予見できることから補修ではなく床版取替を選択した。

既設壁高欄も全体的にコンクリートが剥落している状況にある。さらに露出した鉄筋の発錆や腐食も生じている。床版と同様に海砂を用いて現場打ちしたことにより、その内在塩による悪影響と空気、水の供給、さらには凍結防止剤による外部からの塩分供給も相まって損傷が進んでいると考えられる。とりわけ施工時のかぶり不足は大きな損傷要因の一つになっていることは否めない。例えば天端部は被り不足を生じていないが、垂直面については、被り厚が薄く、コンクリート剥離後すぐに鉄筋が露出している状況もある。剥離損傷の頻発は、走行安全上の懸念要因にもなるため、劣化部の叩き落しはその都度行い、鉄筋露出箇所は防錆処理を迅速に行っている。しかし、抜本的な対策を施す必要があると判断され、今回の大規模更新時に取り替えることとした。

境谷橋は6,800㎡強で床版取替を実施 全体では24,000㎡を実施予定

17橋の大規模更新をスムーズに進めるために700mの巨大な仮桟橋を設置

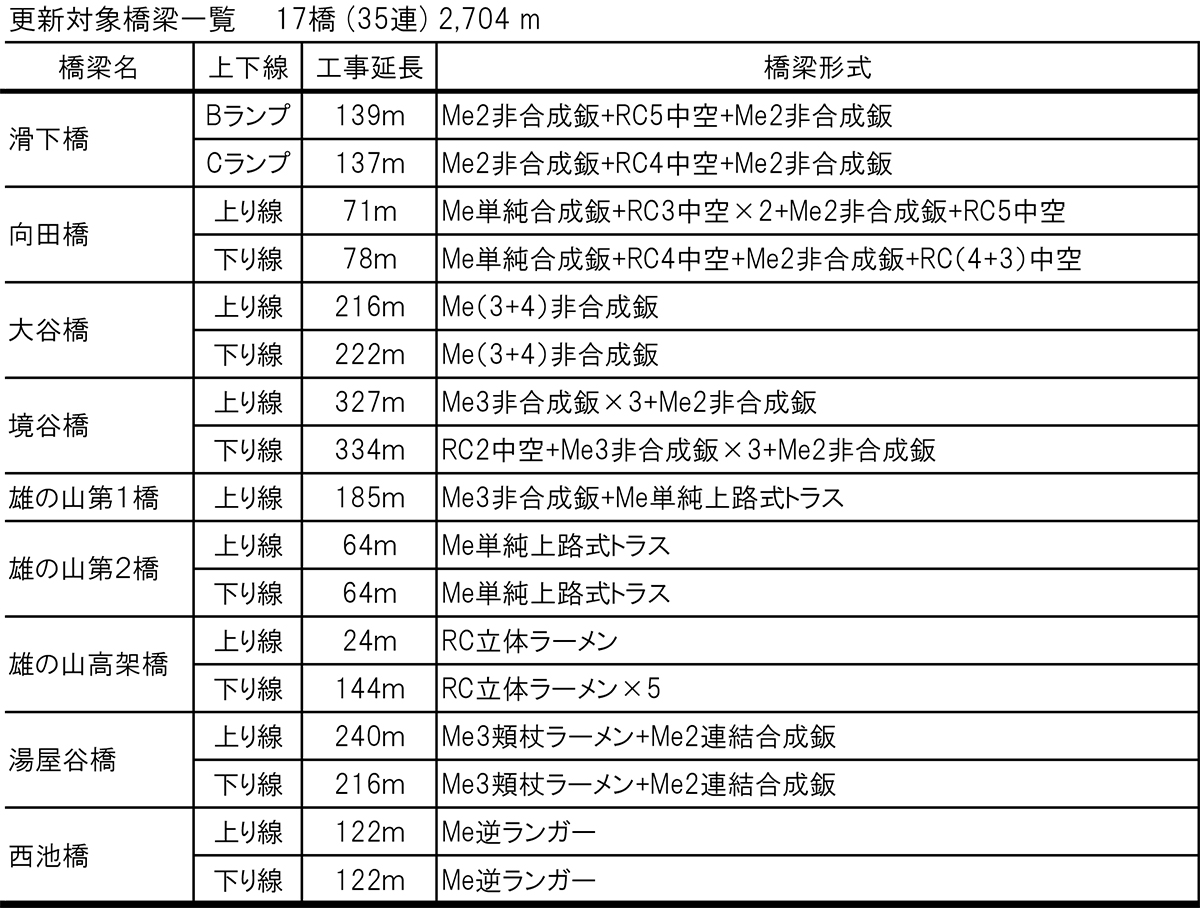

さて、工区内は別表のとおり、特殊橋含む大小17の橋梁を有する。本工事では、現在の所24,000㎡の床版を取り替える予定である。境谷橋だけで、6,800㎡強に達する予定である。

雄の山、湯屋谷、西池(右写真)などの各橋梁も更新していく

交通規制形態は、境谷橋は夜間通行止め、他橋については終日1車線規制方式を検討中であるが、前述の通り、いずれも混雑期を避けた時期に限定せざるを得ないため、その都度工事途中で交通開放する必要がある。また、事業が進捗すると(現在の境谷橋だけでなく)貴重な規制時間を活用するために、複数の橋梁で床版取替を含む更新工事を行わなくてはならず、本線上のみを使って作業すると、取替工事を行っている床版間に移動ができない広大なデッドスペースが生まれてしまう。それを懸念して、元請の鹿島・鉄建・JFEエンジニアリングは中間基地となる大規模な仮桟橋の設置を提案した。

仮桟橋は、総延長約700mで境谷橋上下線付近を2列並行して架設(井手迫瑞樹撮影)

仮桟橋は、総延長約700mで境谷橋上下線付近を2列並行して架設されている。GL~最高で13mの髙さに達する箇所にまで設置されており、その橋面高はちょうど境谷上り線と同じ高さになる。仮桟橋の総面積は6,100㎡に及ぶ。桟橋の幅員は上下線に挟まれ、狭小になっている部分など地形条件上厳しい箇所は6m、その他の大部分は9mとした。9mとしたのは、既設撤去床版あるいは新設プレキャストPC床版を運ぶ25tトレーラーの荷台の幅が約2.5mであり、それらが2台、無理せずに運転できるようにするため(行き違いできずに止まってしまうと大きなタイムロスになる)。それに加えて作業員の安全通路も確保できる幅員として9m幅としたものである。

また、設計荷重は、トレーラーはもちろん、120tATCも緊急時に部分的に張り出した形で座れるものとした。本大規模更新が約10年続くことを念頭に置き、L2相当の耐震設計としている。L2相当としたのは上り線の真横にあるという事、下り線の橋脚を巻くような形で杭が打ち付けられている構造であること、さらには設置されている境谷橋付近がL2地震(南海トラフ地震)が起きる可能性の高い地域内に入っているためである。

3台のクローラークレーンを用いて、狭小空間で仮桟橋の杭を施工

仮桟橋を17橋大規模更新の部材搬入・搬出の拠点に

仮桟橋の工事上工夫したのは、既設構造物との高さ、および距離を考慮した安全対策である。先述した通り、境谷橋上り線と桟橋の橋面高は同じであるため、桟橋の杭施工の際には、打設に用いるクレーンのブームが、境谷橋と極めて隣接した形でその橋面高を超える。第三者影響を考え、目隠しフェンスを取り付けて作業を行うと同時に、レーザーバリアの設置、監視員を付けた施工を行うことで、本線へ影響する事故を絶対に起こさないよう心掛けた。また、杭打ち打設には120、75、55tの3台のクローラークレーンを用いた。これは、直下がもともと農地であることによる地盤への影響、さらには、境谷橋上下線間の狭小な空間に施工するため、アウトリガーの張り出し幅が無く施工面でATCが使えなかったことから採用した。ブームは上下線間にあるため、左右に振ることができず、基本的に上下しかブームを動かさず、施工したら後退する形で、杭の打設、覆工版の架設を進めていった。

狭小な場所での仮桟橋の施工状況

仮桟橋の設置は境谷橋の床版取替にも寄与するが、さらには今後の各橋梁の大規模更新にも寄与する。境谷橋では仮桟橋上にトレーラーを配置して、床版の運搬を行っている(詳細は後述)。しかし、今後はより、長大な距離を隔てた箇所にあるグレートセパレート区間の橋梁の撤去床版・新設床版の運送を行わなくてはならない。そしてそれらが複数同時に行われると、場所によっては既存のIC出入り口を使っては運べない状況になる。その時、工事計画を予め定めて、橋面上にトレーラーを数台配置しておき、橋面上の床版や部材の移動はそのトレーラーで行い、既存床版の搬出および新設床版の搬入のみをこの巨大な仮桟橋を基地として使うことによって、工区内の輸送デッドスペースを消すというのが、仮桟橋導入の最大の狙いである。

仮桟橋は、2023年春に、施工予定地の地盤改良から始め、杭打設を開始したのは同8月、2024年9月に約13カ月を費やし完成させた。

次いで施工時の安全対策のための取り組みである。

規制においては、大型LED情報板により一般車両に規制・渋滞情報等を周知している。また、本線各所と施工エリアに監視カメラを取り付けることで、渋滞状況や万が一の車両接触など情報をリアルタイムで監視している。

大型LED情報板により一般車両に規制・渋滞情報等を周知

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら