国土交通省土佐国道 国道33号ケヤキ谷橋 床版も打換え、歩道部はFRP床版を新設

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所は、国道33号の高知県高岡郡越知町越知丙~同町越知乙の仁淀川支流青潰谷川を渡河する箇所に架かるケヤキ谷橋について既設橋の補強および拡幅を行う事業を進めている。橋桁の補強に当たっては、同橋の桁下クリアランスの高さや地盤条件を考慮し、アーチ形状の補剛桁(鋼製)を設置し、現在単純構造である同橋を2径間化する補強を施す。また、床版も疲労や塩害による損傷が著しく、全て打ち換える。さらに幅員の狭小による自転車や歩行者の通行困難を解消するため、FRP床版により新たに拡幅を行う予定だ。その設計及び施工方法について取材した詳細をまとめた。(井手迫瑞樹)

ケヤキ谷橋位置図(国土交通省土佐国道事務所提供、以下注釈なきは同)

当初のケヤキ谷橋は単純鋼箱桁橋

延長50m、鋼重約60tのアーチ部材で2径間化する補強方法を採用

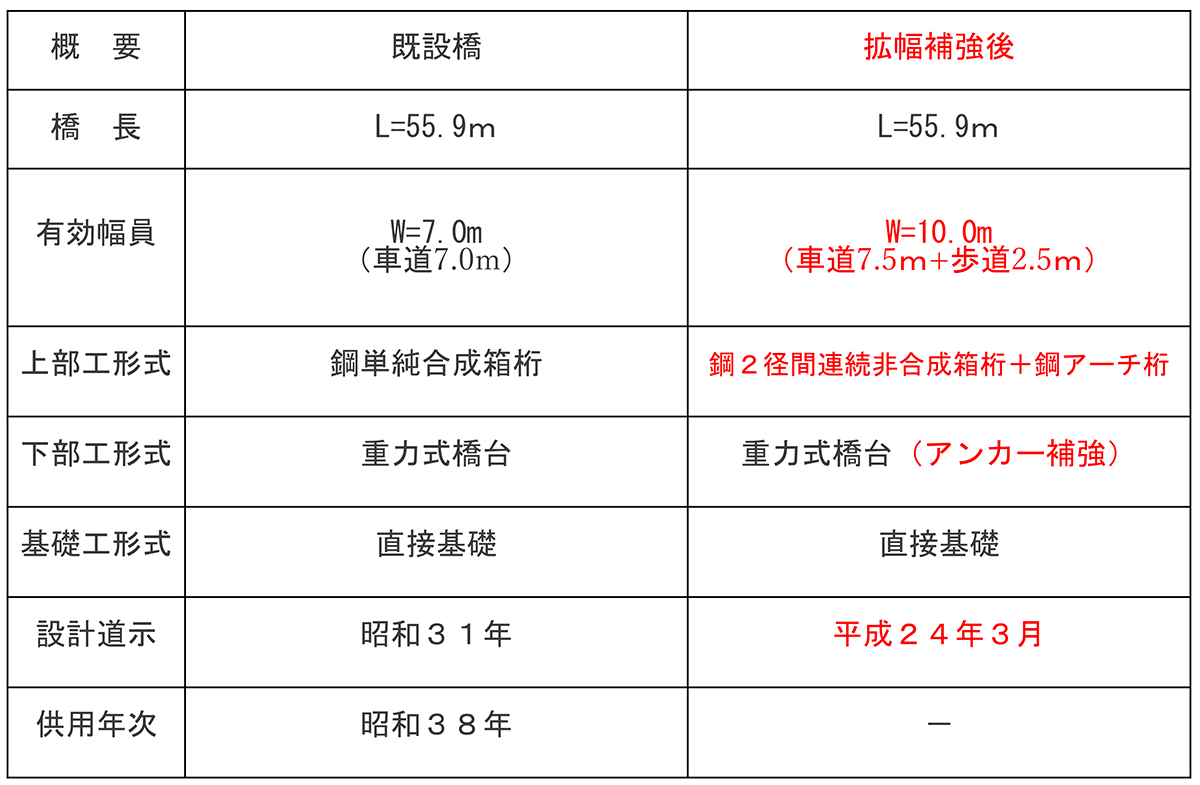

鋼単純箱桁 地震時水平力 大型車活荷重に対して性能不足

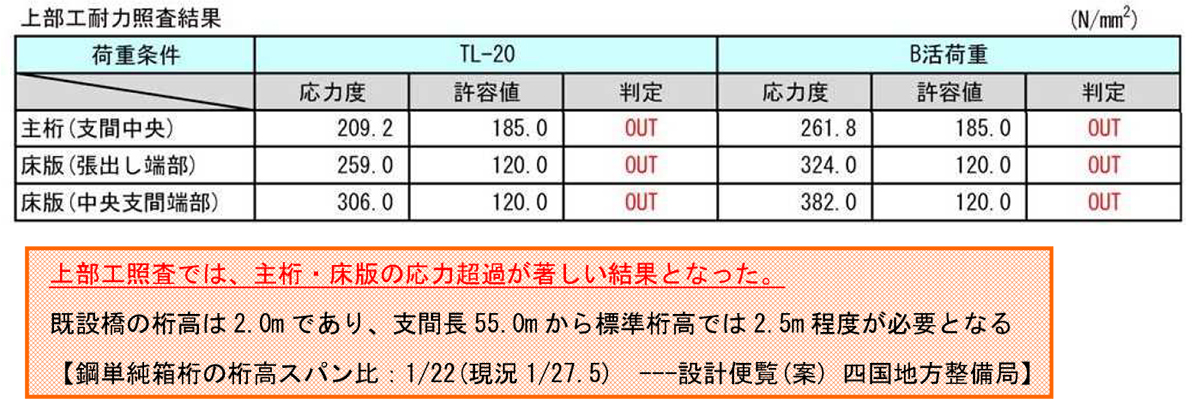

A1橋台は転倒に対しても持たない状況

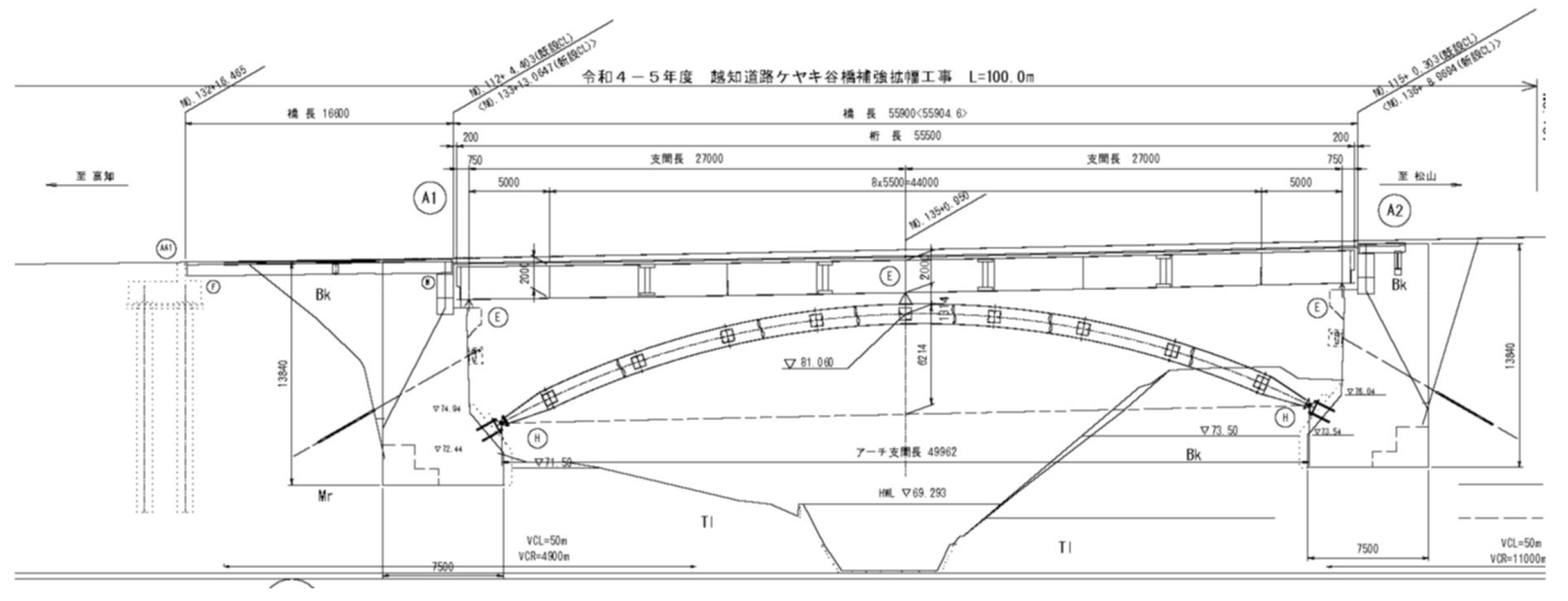

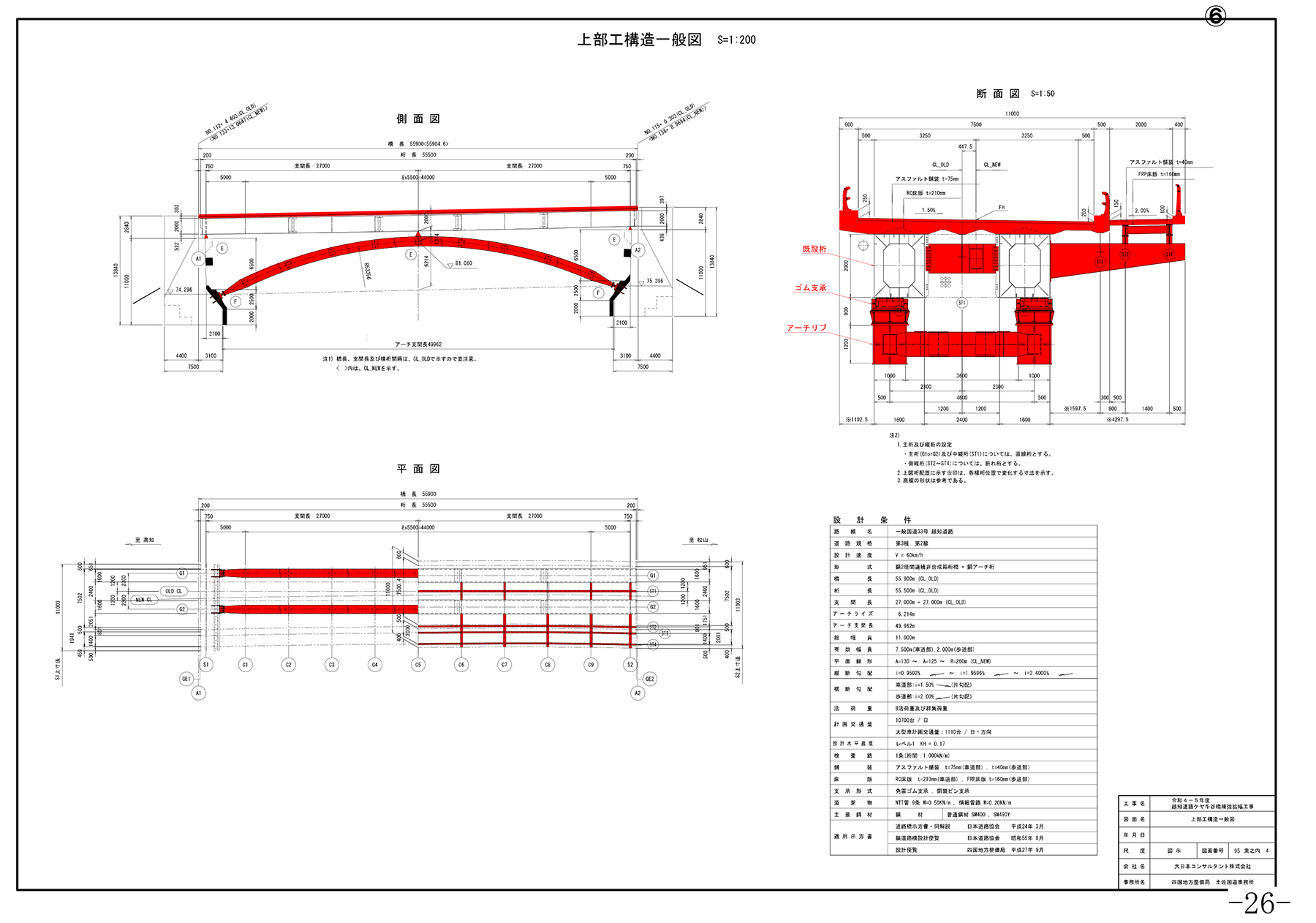

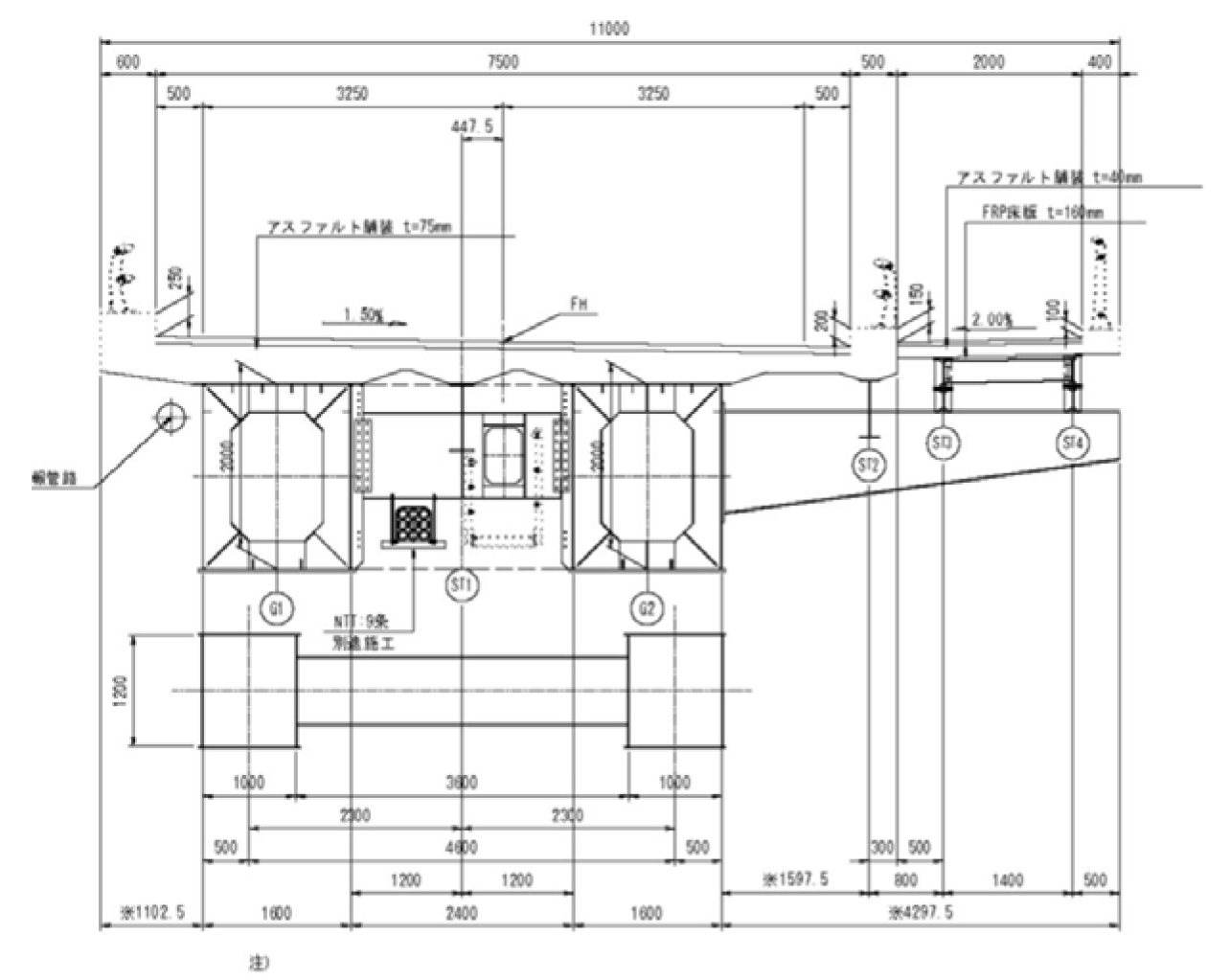

既存橋梁は橋長55.9m、有効幅員7m(全幅7.8m)の鋼単純合成2主箱桁である。下部工はA1,A2とも重力式橋台、基礎工は直接基礎となっている。1963年に、昭和31年鋼道路橋設計示方書に基づき、建設、供用された。今回の工事では、これを車道7.5m+歩道2.5mに拡幅し、単純桁を鋼アーチ桁によって補剛し、2径間化することによって耐震性能を現行基準まで上げる。

アーチ補強図面とイメージパース

拡幅することですれ違いも容易にする

現在の構造は大型車のすれ違い困難であることやTL-20およびB活荷重に対して耐荷力不足が生じていること、地震時の水平力に対して不足していることから、拡幅および補強、床版打換えを行うものだ。

補強拡幅にあたって照査を行った結果、例えばTL-20の荷重条件に対する許容値は、主桁支間中央は1割弱足りず、床版の張り出し端部は半分以下、さらに床版の中央支間端部に至っては3分の1強しかない状態である。さらにB活荷重に対する許容値は主桁中央支間で2割、床版張り出し端部で3分の1強、床版中央支間端部に至っては3分の1も下回っている状況であった(下表)。下部工は常時可動に対しては持っていたが、地震時においてはA1、A2橋台とも支持力に関しては持つが、滑動に対しては両橋台とも持たず、さらにA1橋台は転倒に対しても持たない状況が明らかになった(同)。

橋脚増設案なども検討するが……

延長50m、鋼重約60tのアーチ部材で2径間化する補強方法を採用

構造検討及び採用案(既設桁補強)

補強や拡幅に当たっては、国道の供用への影響を最小限に抑えるよう配慮する必要がある。国道33号は地域の幹線道路であるため、通行止めは難しい。架替えや路面を規制する補強を行う場合、う回路となる仮設道路や仮設橋が必要となるが、青潰谷川と急峻な崖地に挟まれて大規模なものとなってしまう。

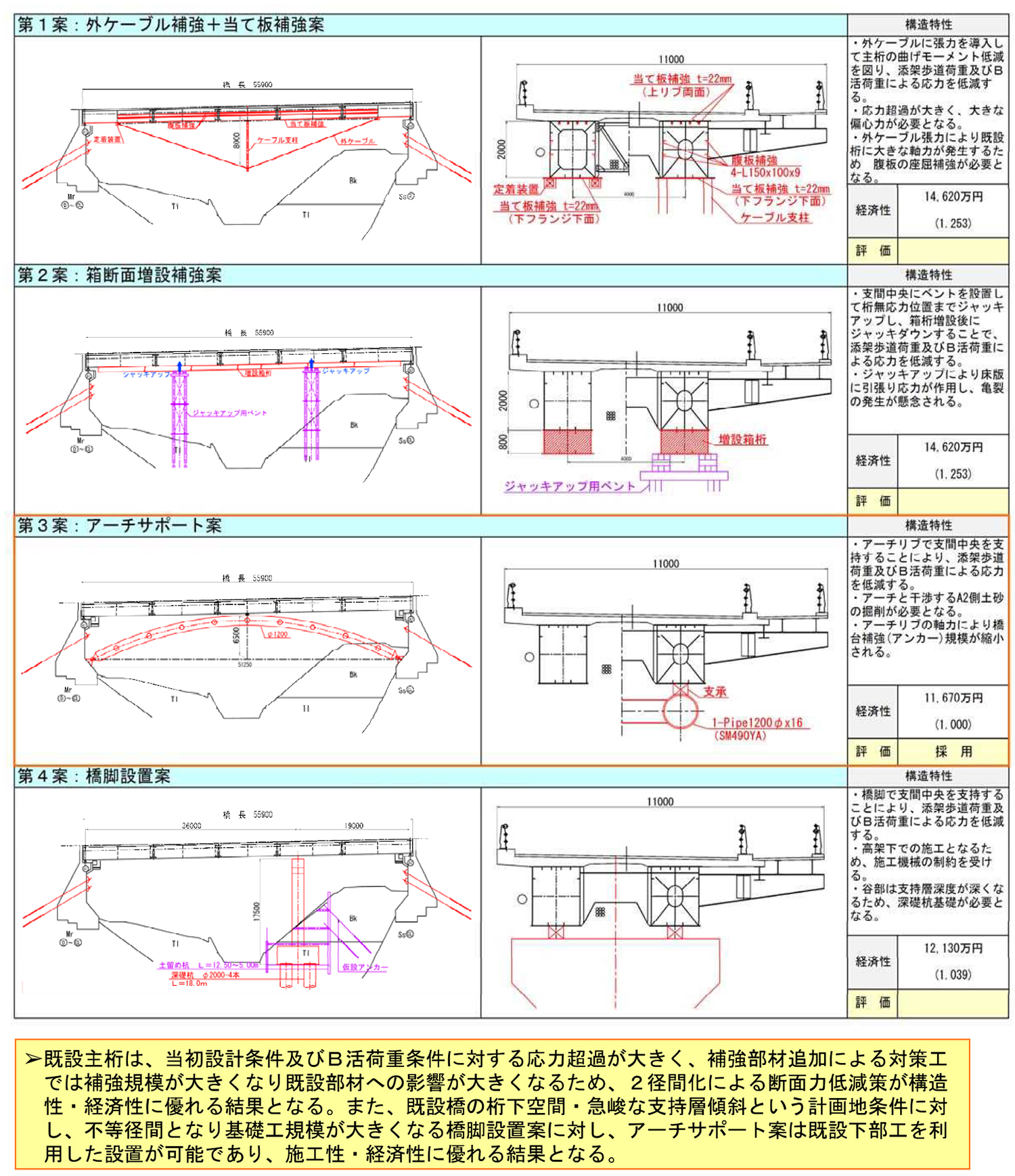

そのため、補強構造検討は補強部材および外ケーブルによる補強案、既存箱桁の断面補強を行う案、2径間化としては新たに下部に橋脚を建設する手法、鋼アーチ部材を使って既設桁を下から支えて2径間化し補強する案の4案が検討された。前2案はB活荷重に対する補強が大きくなりすぎて構造性や実際の施工性の面で不経済と判断、後2案から選ぶことにした。

主桁補強工法検討案

その結果、橋脚増設案は橋脚高が20mを超える大規模なものになってしまう事、直下の地盤が下流に向かって支持層が深くなる状況にあり、支持層の深さが最大で40m程度に達してしまうこと、それを避けようとすると橋脚をアンバランスな位置に立てねばならず不均等な支間となることなどから、延長50m弱、鋼重約160tの鋼アーチ部材を使って下からサポートすることで2径間化する案を選択した。

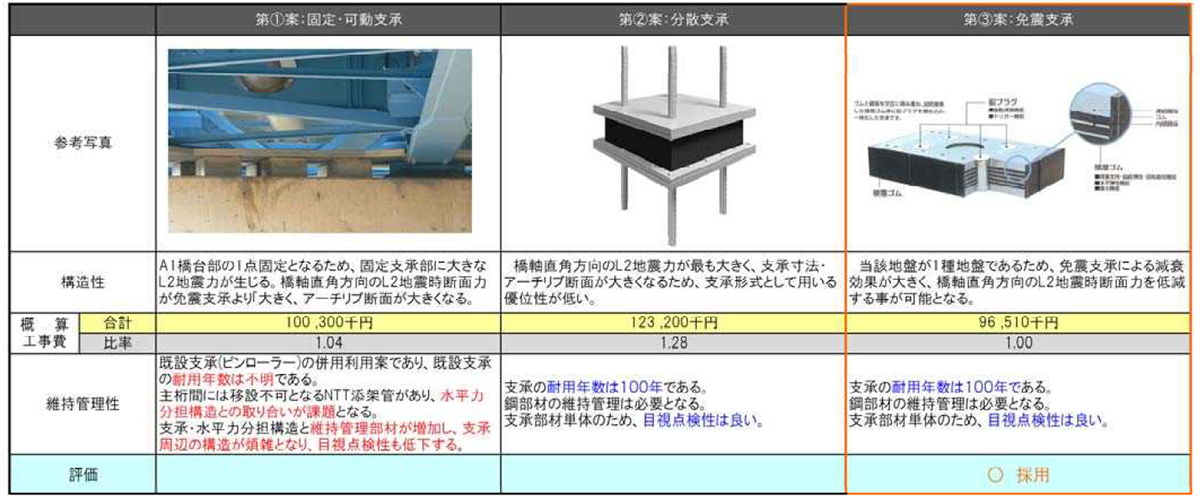

詳細構造としては、橋台前面にアーチ拱台を建設し、アーチライズが既設鋼箱桁部分を支持する中央部分は免震沓(鉛プラグ入り免震沓、反力3,600kN)を設置し、両端部はヒンジ構造の鋼製沓とした。アーチ桁はあくまで箱桁の中央部を下から支持することで補剛する部材であるため鉛直材は設けていない。既設の箱桁構造については、アーチ部の支点となる中央部を当て板補強するほか、桁内に6~8mピッチに横桁とダイヤフラムを設置する補強を施す。さらに端部支承も現在の鋼製ヒンジ支承を免震ゴム支承に変更した。

上部工補強構造一般図

支承選定

車道部を0.5m拡幅し、さらに歩道部を増設

4.21mのブラケットをG2側に張出し、スペースを広げる

床版拡幅および歩道部床版を支えるための補強構造

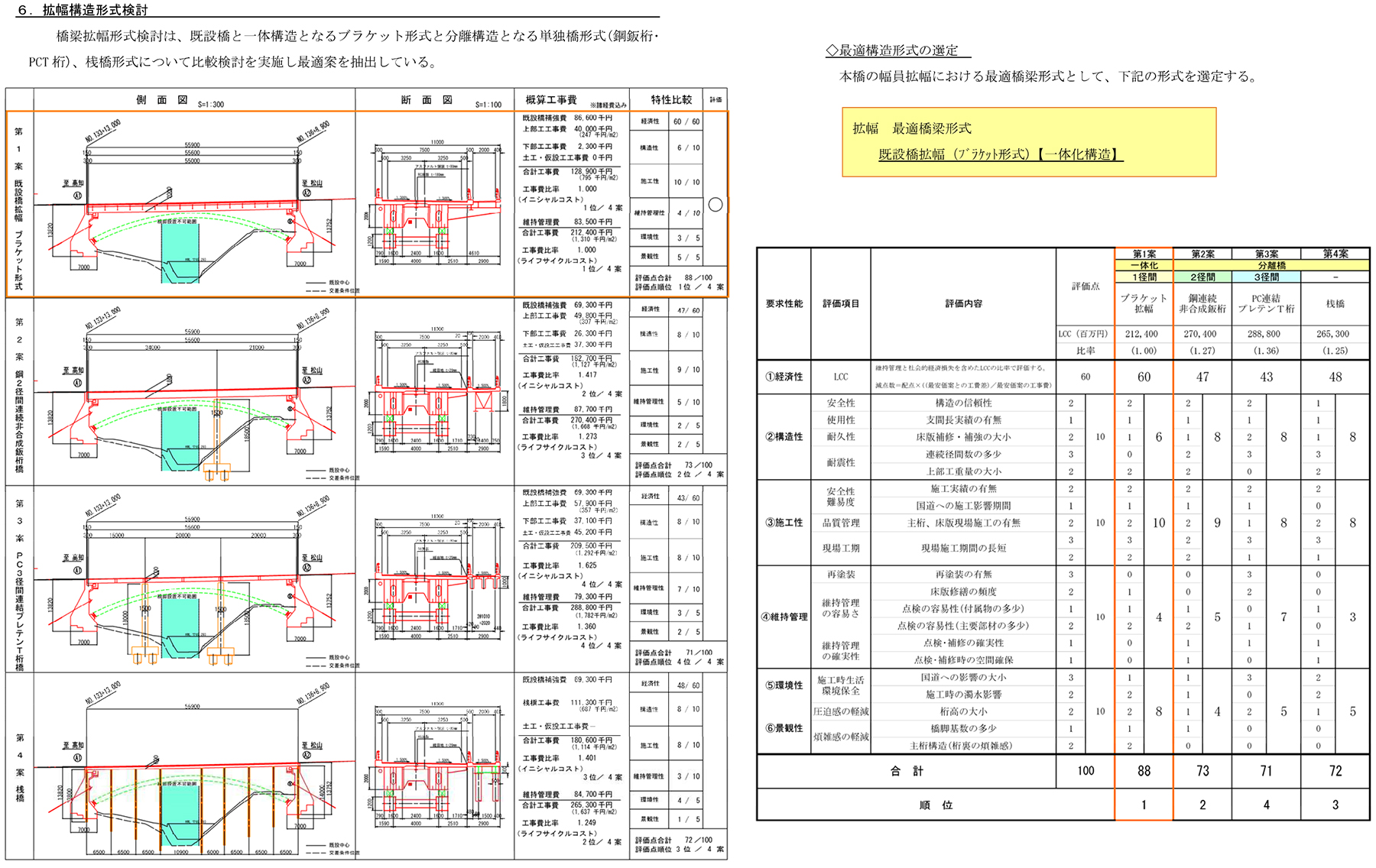

次いで拡幅である。既設の有効幅員は7mでありただでさえすれ違い困難であるうえ、かつ歩行者や自転車専用のスペースがない状態にある。これを解消するため、車道部の有効幅員を7.5mに拡大し、なおかつ有効幅員2mの歩道部を設置することにした。

拡幅構造の形式検討

ブラケット標準図面 / 同配置状況

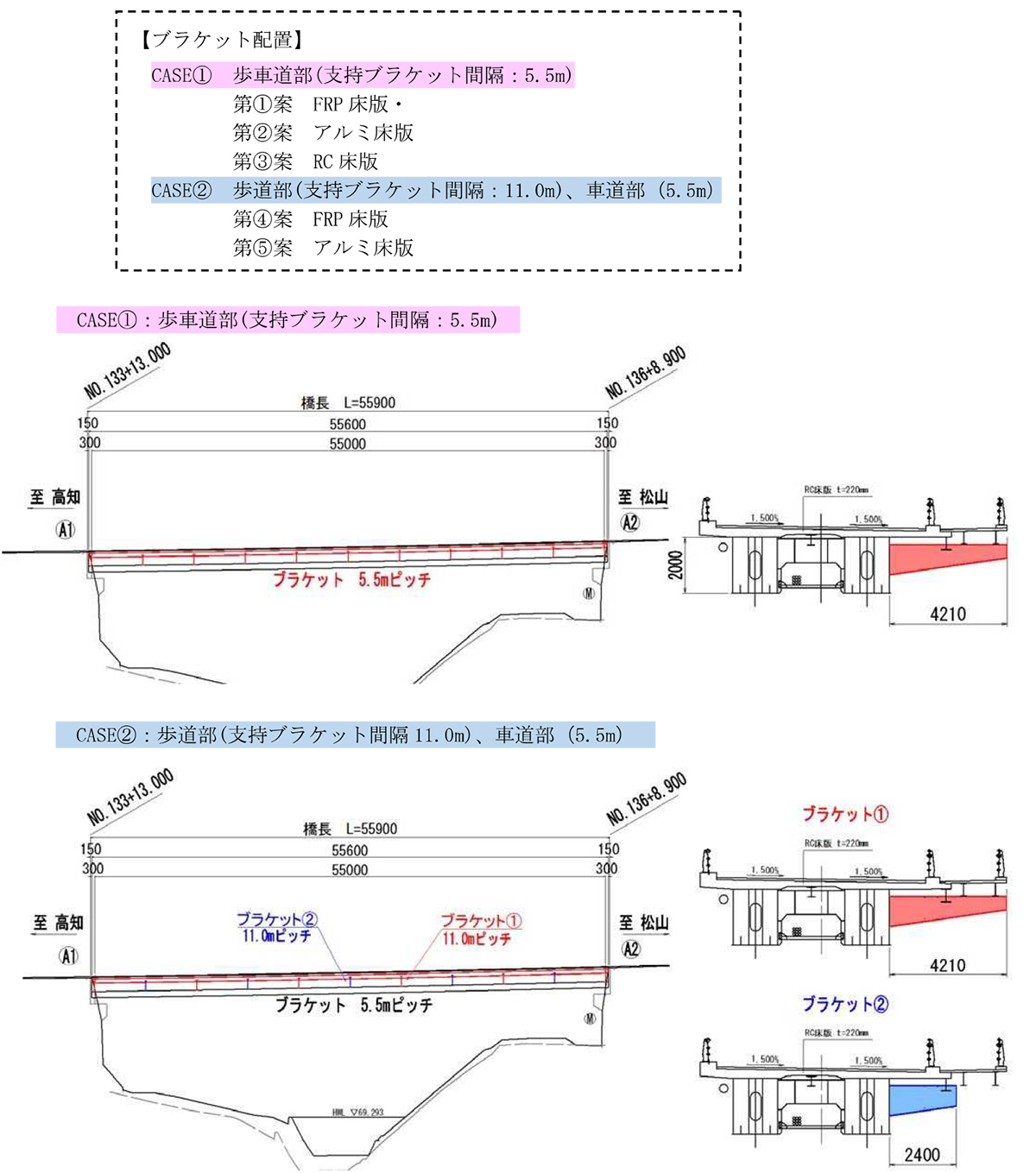

拡幅および歩道部は下流側(上り車線側)に架設する。そのため、橋軸直角の構造は下流側に長いアンバランスなものとなる。そのため拡幅した車道床版張出し部および歩道部を支えるため長さ4.21mのブラケットを下流側の箱桁から張出すように設置し、その上に車道部用1本、歩道部床版用2本の縦桁を設置してそれぞれの床版以上を支える構造とした。ただし、端部橋台についてはコンクリート製の張出し構造としている。この張出し部の荷重を少しでも軽減するためと、維持管理性の観点から軽量で塗替えコストもかからないFRP床版(宮地エンジニアリング製)構造を採用した。FRP製を採用した構造でブラケット支点部の補強量を大きく軽減することができるということだ。

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら