国土交通省土佐国道 国道33号ケヤキ谷橋 床版も打換え、歩道部はFRP床版を新設

アーチ基部を先行で地組、横取

ブラケットは高さ最大1.1m、設置間隔は5.5m

取替支承位置は箱桁の外側ウエブにかかるように設計

鋼製ブラケットの高さは根本(箱桁との接合部)で最大1.1mに達する。これは主桁の半分もの高さに該当する。重量も1部材最大0.8tである。ブラケット設置間隔は約5.5mで全長で11箇所ある。これを支えなくてはいけない。そのため、下流側の桁が張出し部に引っ張られないよう、現在の対傾構を撤去して主桁間に横桁をブラケット設置と同じ感覚で配置する。さらに拡幅床版のアンバランスを補剛するため、その横桁上にも縦桁を配置し、床版を下から支える構造とした。またブラケット支点部も適宜当て板補強して対応する。

ブラケット設置状況

ブラケットはI桁で、ブラケット直上側の車道橋部の主桁はブラケット側に少し潜る状態で設置する。支口がついており、その部分をボルトで接合して一体化させる構造としている。

車道部床版と歩道部のFRP床版は構造的には一体化しない。20mm程度のクリアランスに樹脂を挟でコーティングすることで、見た目的には一体化させている構造とする。

こうした拡幅に伴う地震時のアンバランスを防ぐため、端支点部とアーチ支点部の支承の位置を変更する。具体的には支承位置を既設箱桁下フランジ中央から、両箱桁の外側ウエブの下にかかるように配置を変え、ウエブの剛性により期待する構造としている。

床版は現行の180mmを210mmに増厚

床版の打ち替え

床版厚は現行の180mmから210mmと30mm厚くした現場打ちRC床版とした。床版は全面積を撤去し、打ち換える。凍結防止剤を散布する場所ではあるが、特にエポキシ樹脂塗装鉄筋など防食鉄筋は用いない。設計段階ではプレキャストPC床版や合成床版なども比較検討したが、負反力の関係からRC床版を選定した(後述)。

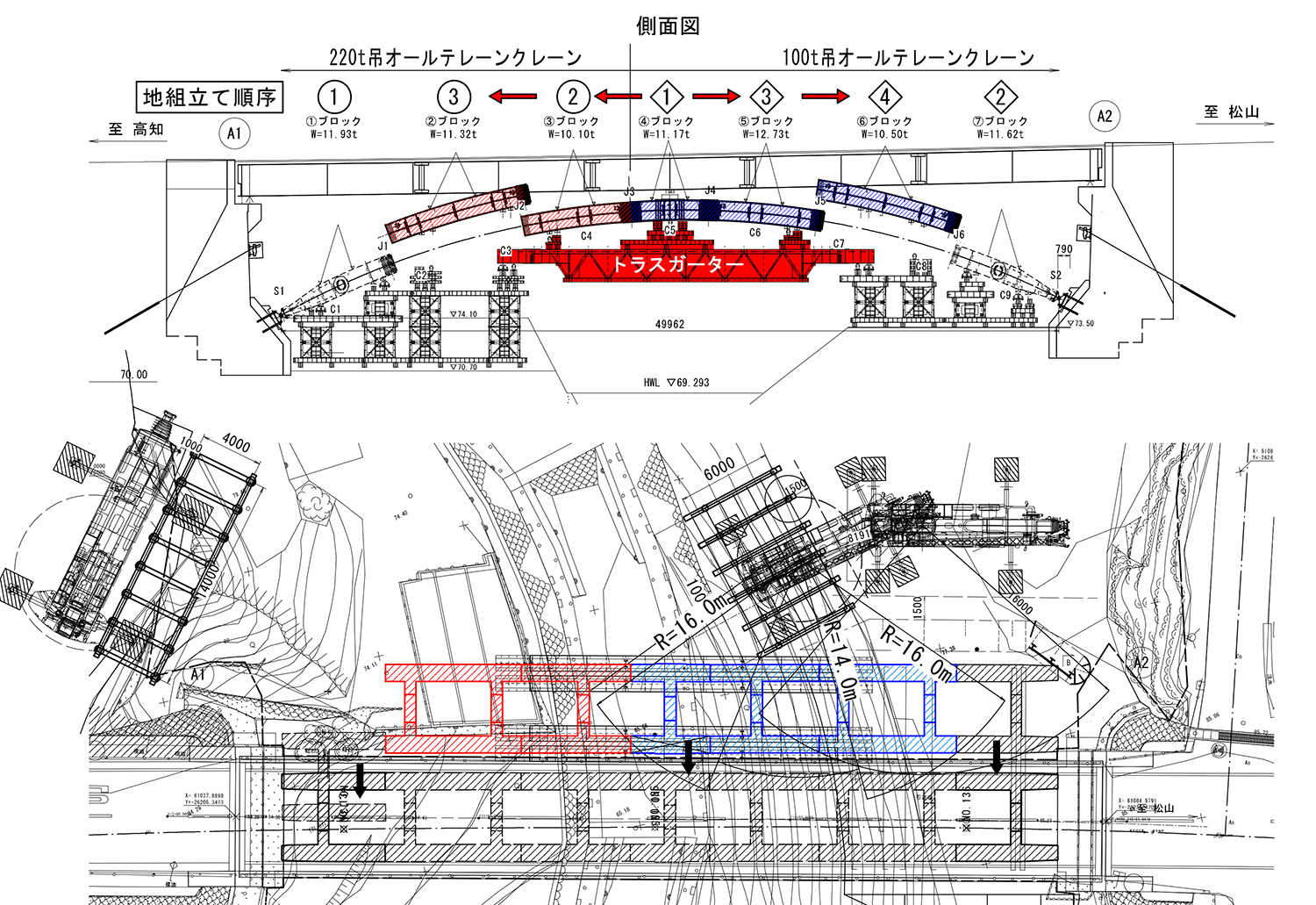

アーチ部材地組ヤードは上流側に設置

一番重いアーチブロックは13tに達する

施工

大まかな当初施工手順は①アーチ部材の架設、②既設主桁部の補強・ジャッキアップ、③支承設置・2径間化、④張り出しブラケットの設置、⑤歩道部床版の設置、⑥床版打換え(上り線⇒下り線の半断面施工)、というものである。

アーチ補強図面

鋼アーチ材の架設は、既設桁直下ではもちろん行えない。そのため、青潰谷川の上流側にベントを組む作業ヤードを確保し、地組したうえで横取り架設して既設桁の下に入れ、既設桁をジャッキアップさせて、アーチクラウンの上に免震ゴム支承、両橋台部はピン支承を配置したうえでジャッキダウンして据え付ける手順を採用した。

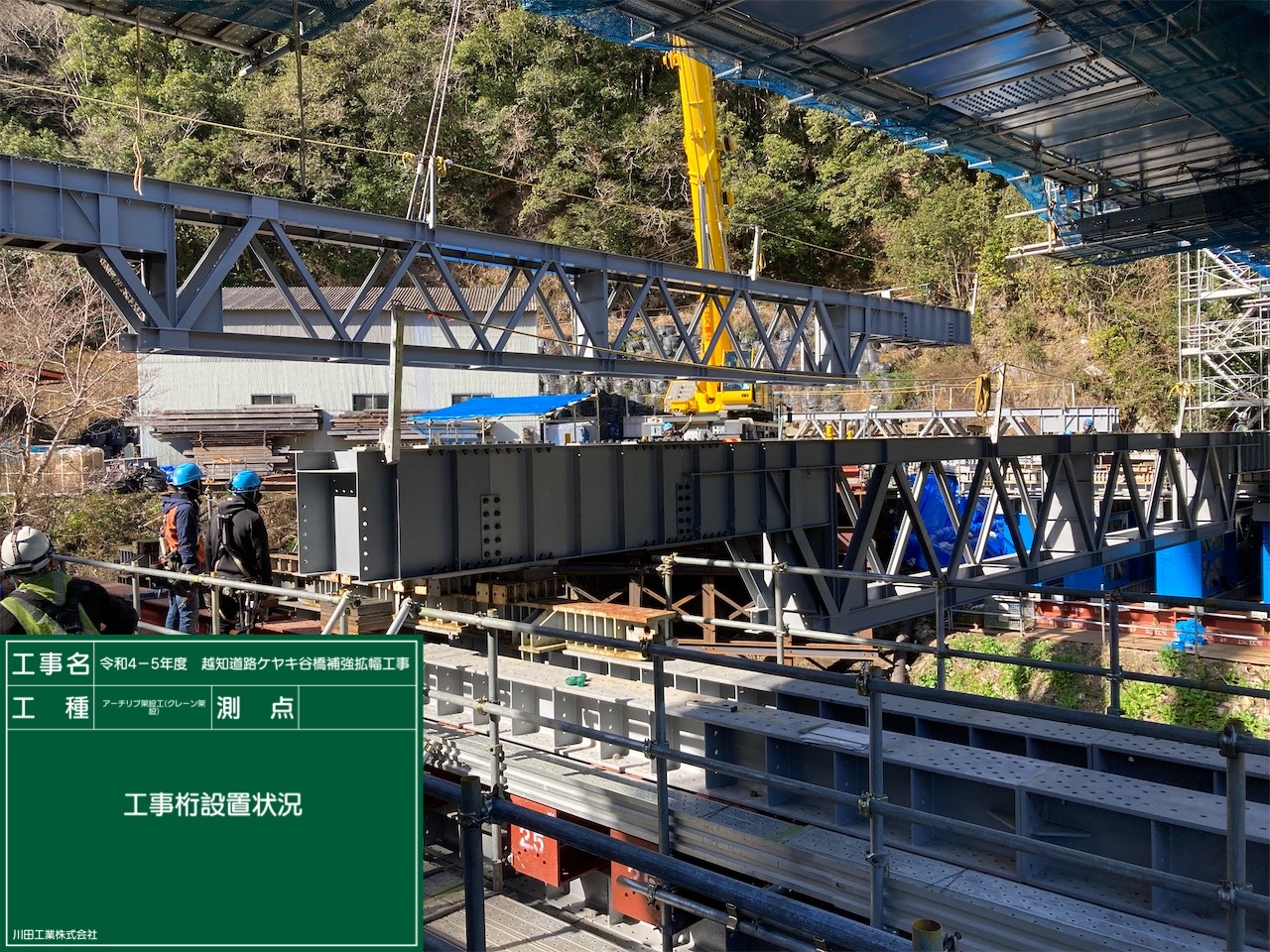

ベント組立状況

青潰谷川を挟みA1、A2側にそれぞれアーチ部材地組作業ヤードを設けている。上流側に設けたのは「上流のA1側は道路と同じ高さに狭隘ではあるが車両が進入できる箇所があり、A2側でも河川から1段上がった個所に現状道路より引く場所ではあるが民間の製材工場があり、その敷地を利用することができたため」(元請の川田工業)である。

両側とも作業構台を設置し、A1側には220tATC、A2側は100tATCを配置して桁を地組した。クレーン能力の違いはA1側のクレーンが架設位置より、少し遠いためである。A1側の離隔は30mに達する一方、一番重いアーチブロックは13tに達する。最大荷重負担率は96%に達するため、より慎重な施工が求められた。

設置された作業構台で施工を行った

アーチ基部を先行で地組、横取

3次元形状に配慮して、レベルになるよう受台を配置

地組はまずベントを設けて、仮設沓の上にアーチを地組していった。

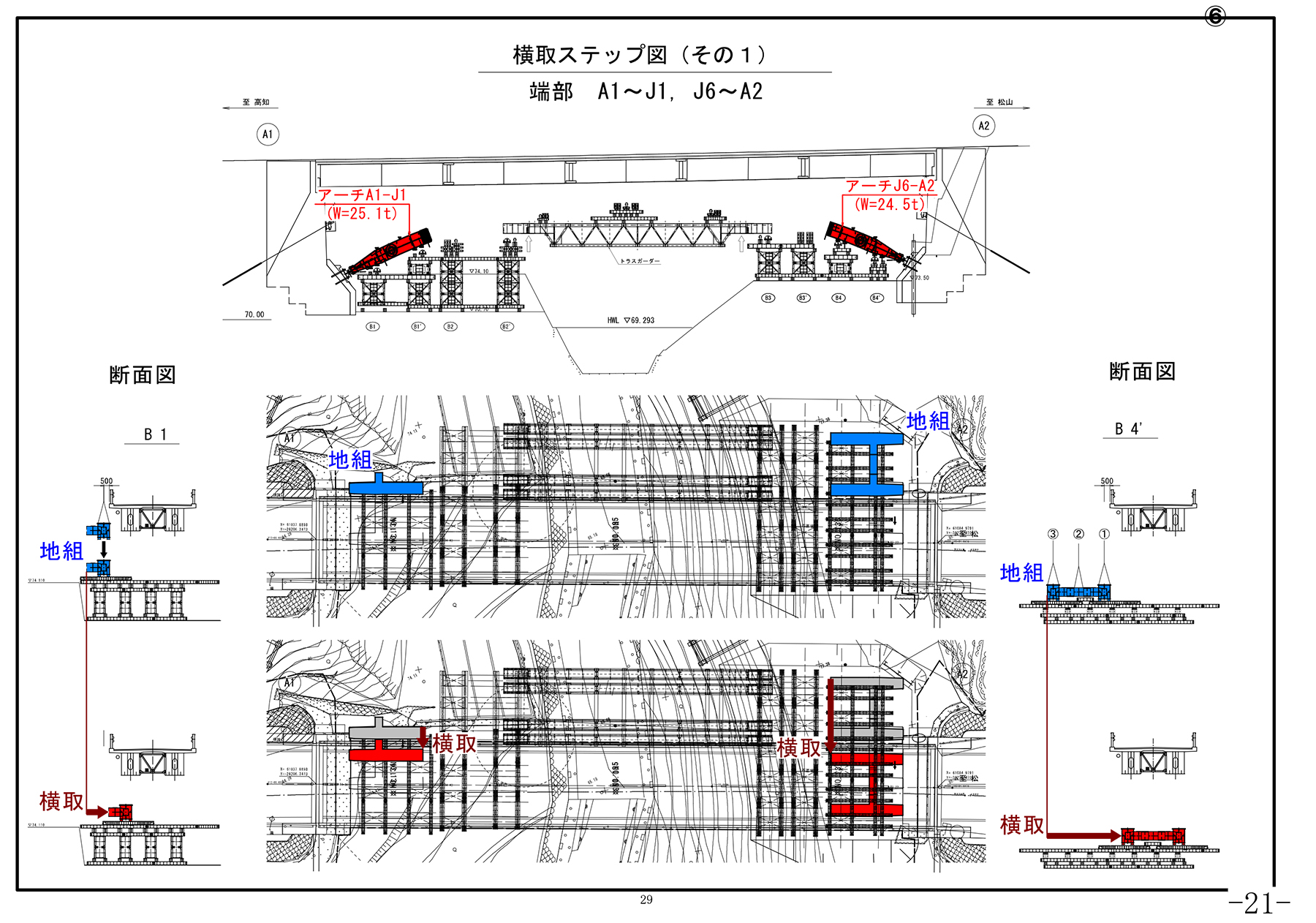

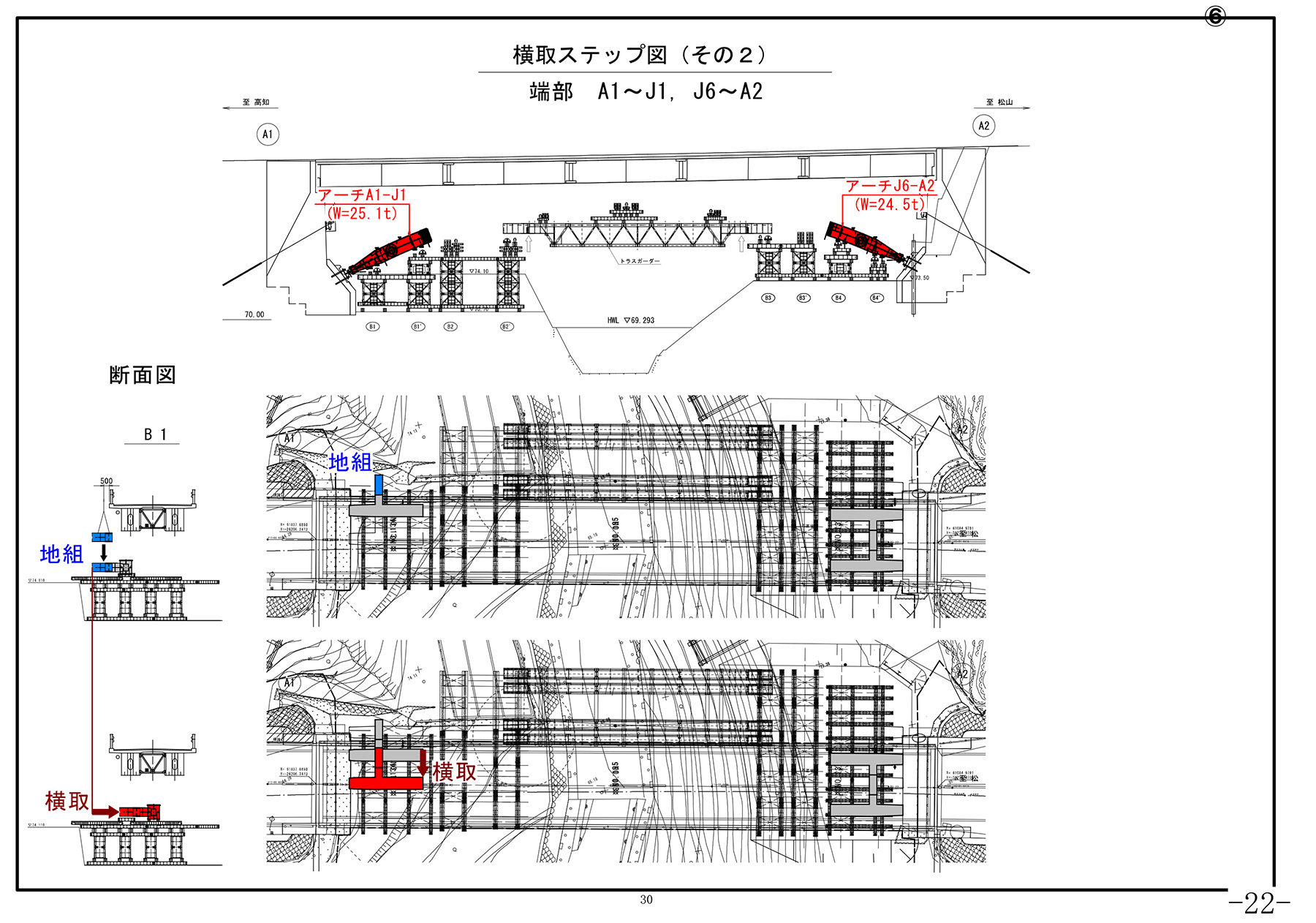

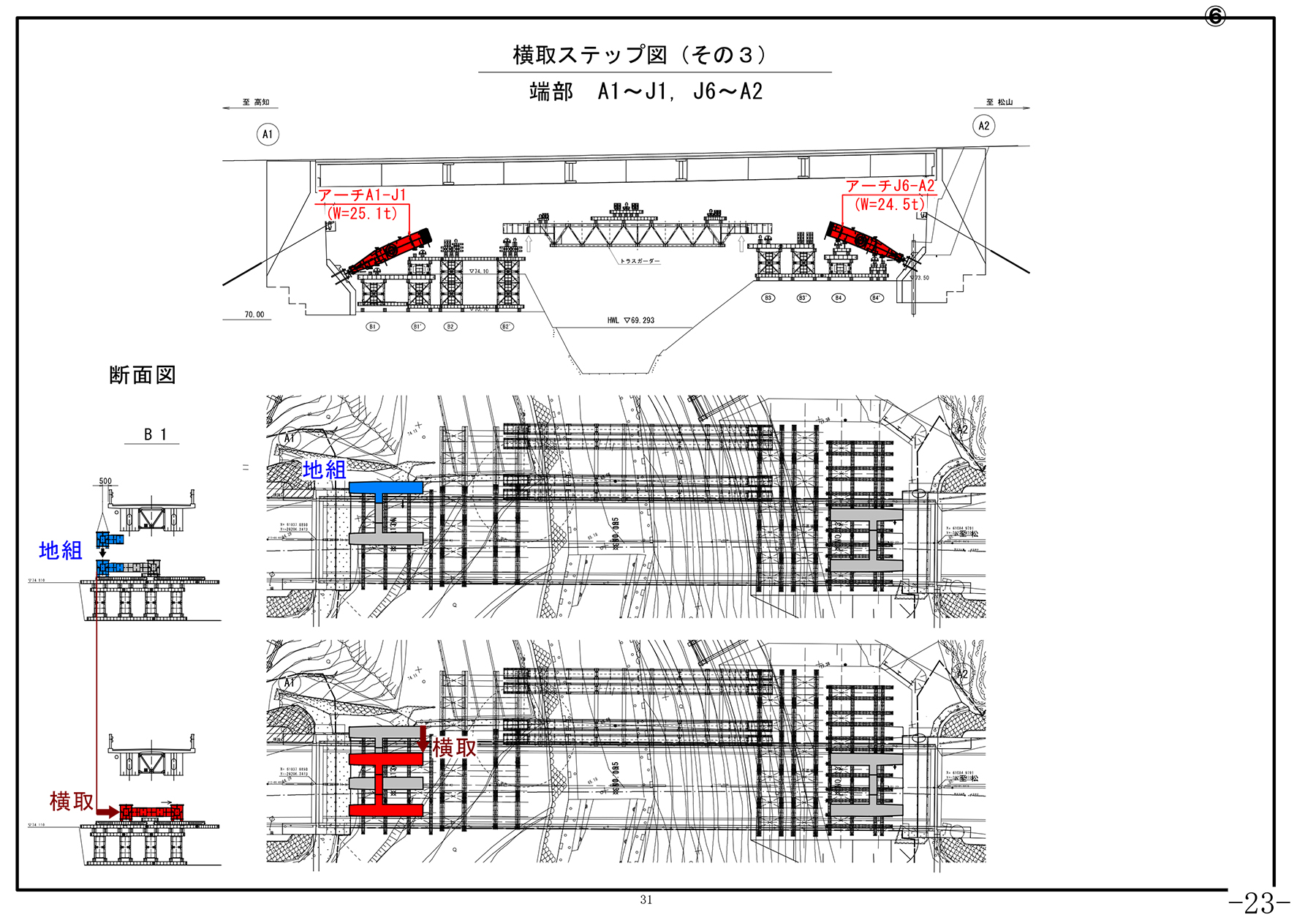

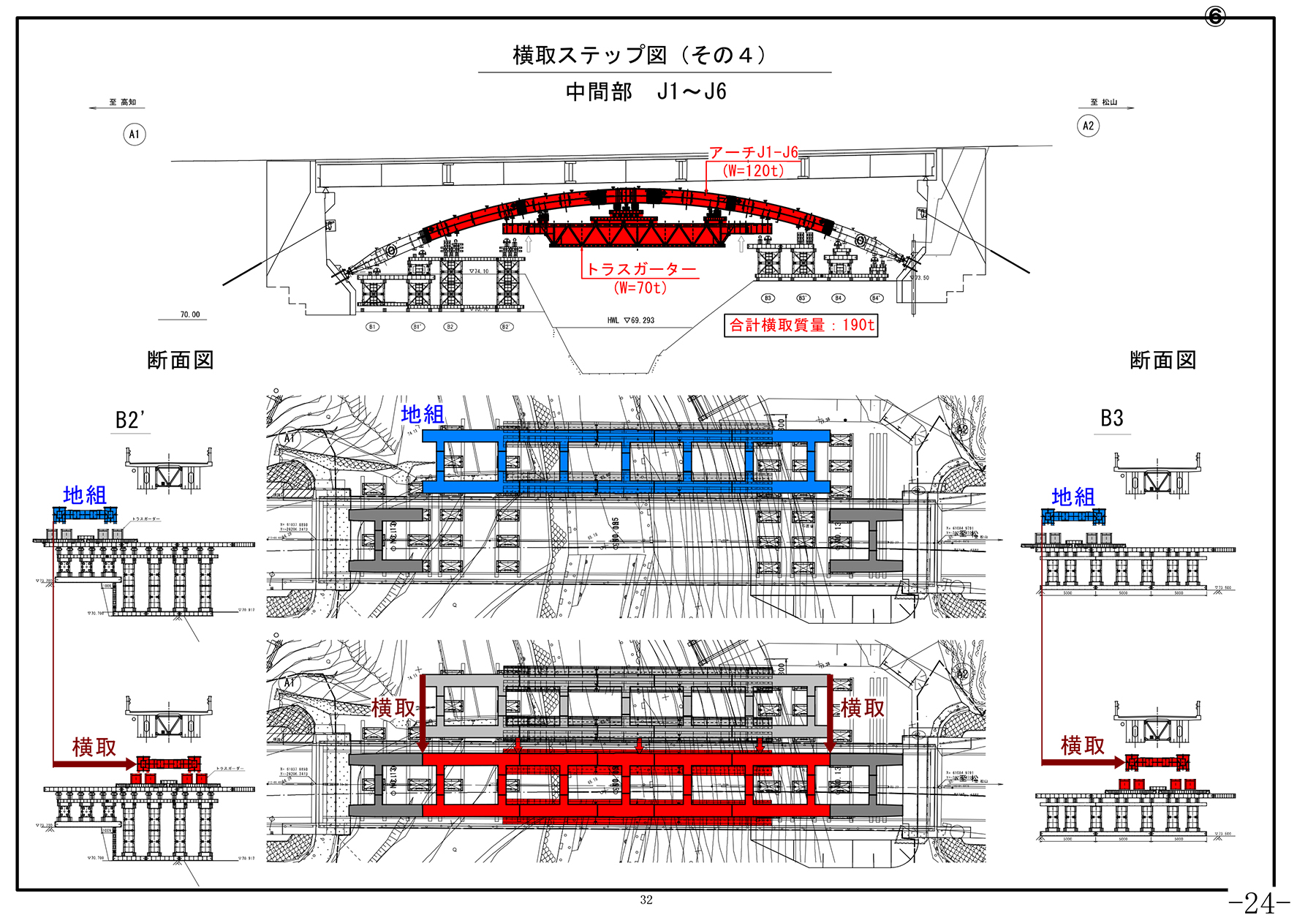

横取りステップ図

端部資材および端部支承設置状況

地形の制約上、全部材を一括して地組、横取りができないことから、上図のようにアーチ基部のブロック(A1~J1、25.1tとJ6~A2、24.5t)を先行して地組し、横取りして設置した後、中間部5ブロック(J1~J6、120t)を同様に設置する手法とした。アーチを一括地組・横取り架設しないのは「A1とA2の高さ位置が違うため」(同)。「A1側はアーチを架設する正規の位置から少し上に上がった個所で地組をしている。そのため、端部の一部しか正規の高さには降ろせず、部材を下ろしては横取りすることを繰り返さざるを得なかった。A2側のみ一体化しようとすると架設時のアーチ形状がアンバランスになるため、A2側もバランスを取って端部ブロックは先行横取りとした」(同)。

中央資材架設状況および地組完了状況

アーチ形状のため地組時のベントは階段状になる。さらにアーチ形状は微妙な傾きがあり、そのまま鉛直支持しようとすると、すべり面が生じずり落ちる力が働いてしまう。そのため、ベント上にアーチ基部がレベルになる受台を設置し、「部材は斜めになっているが通常の桁同様に支持できる状態とした」(同)。

さらにJ1~J6は下部に青潰谷川があるためブロック長は長く、アーチ部材重量は120tに達する。これを渡して横取りするためトラスガーダー(長さ22m)で下から支える構造とした。トラスガーダーも含めた横取り重量は合計で190tに達した。

トラスガーダー設置状況

この重量を施工しやすくするため、H鋼と横取梁の間にはテフロン版を設置し、摩擦力を減らして動きやすくした。横取り架設は補剛桁中央のダイアフラム(C5)を測距し、これを基準(アーチ桁の支承設置位置)として横取りした。

横取り状況

横取り設備は、軌条梁(H400)上に横取梁を設置し、推進する機構とした。推進装置はセンターホールジャッキ(cap35t)を使用している。アーチ基部ブロックの横取は2列、中間ブロックの横取は4列の横取り設備を配置して、ヤードから既設桁下まで6.9m横取りした。施工は150mmを1ステップとして、46ステップの横取を2日間で施工し終えた。

全ての横取を終えた後J1~J6を降下させ、位置調整(クリアランス5mmまで近づける)を行った両側の基部ブロックと添接により閉合した。閉合作業に当たっては3次元的に位置調整するため、特殊な3方向ジャッキを使用した。

NTTの通信管に配慮しながら主桁間の対傾構を撤去し、横桁を設置

既設桁部の補強

とりわけ厳しいのが、主桁間の横桁の設置である。既設対傾構のある位置に、それを撤去してI型の横桁を設置するわけであるが、その付近にはNTTの通信管があり、それを残置した状態で施工しなければならず細心の注意を必要とする。計画段階に、NTTより移設不可の回答があり、残置した状態での施工が計画されており、移設の選択肢はなかった。

桁間のNTT管路

横桁及び主桁の当て板補強などを行ったうえで主桁をジャッキアップし、アーチクラウンおよび端支点の支承を新設ないし取り替えた。アーチ部の支承は、上沓は添接、下沓は溶接を用いて接合している。

主桁をジャッキアップし、アーチクラウンおよび端支点の支承を新設ないし取り替えた

中央部材の閉合状況 / アーチ部の支承

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら