国土交通省土佐国道 国道33号ケヤキ谷橋 床版も打換え、歩道部はFRP床版を新設

仮設ブラケットを利用して桁を引っ張り、床版撤去時の負反力を解消

仮設ブラケットを利用して桁を引っ張り、床版撤去時の負反力を解消

9工程を2工程まで削減

車道床版の撤去・打換え

既設桁の補強後、車道床版の打換えを行う。

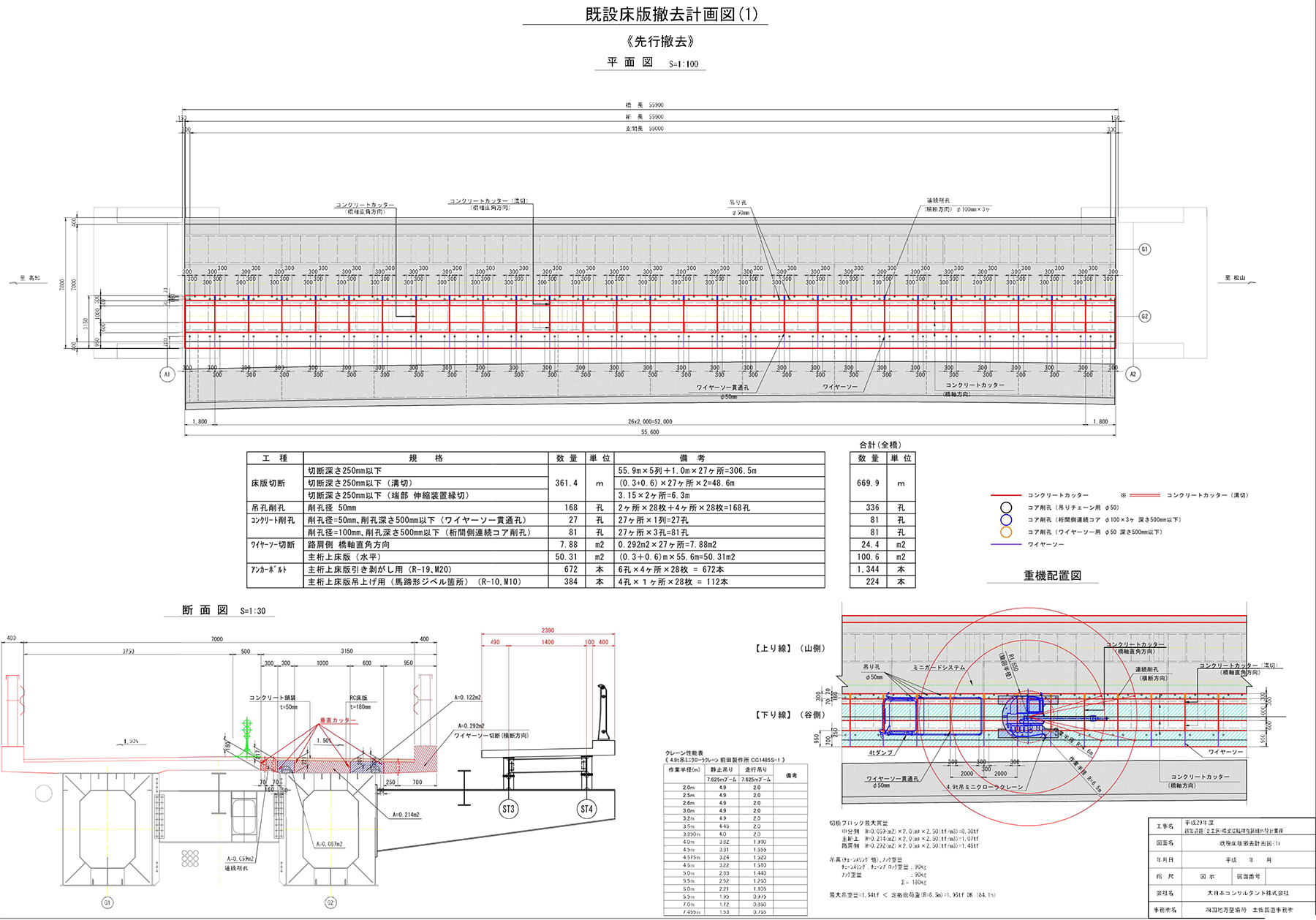

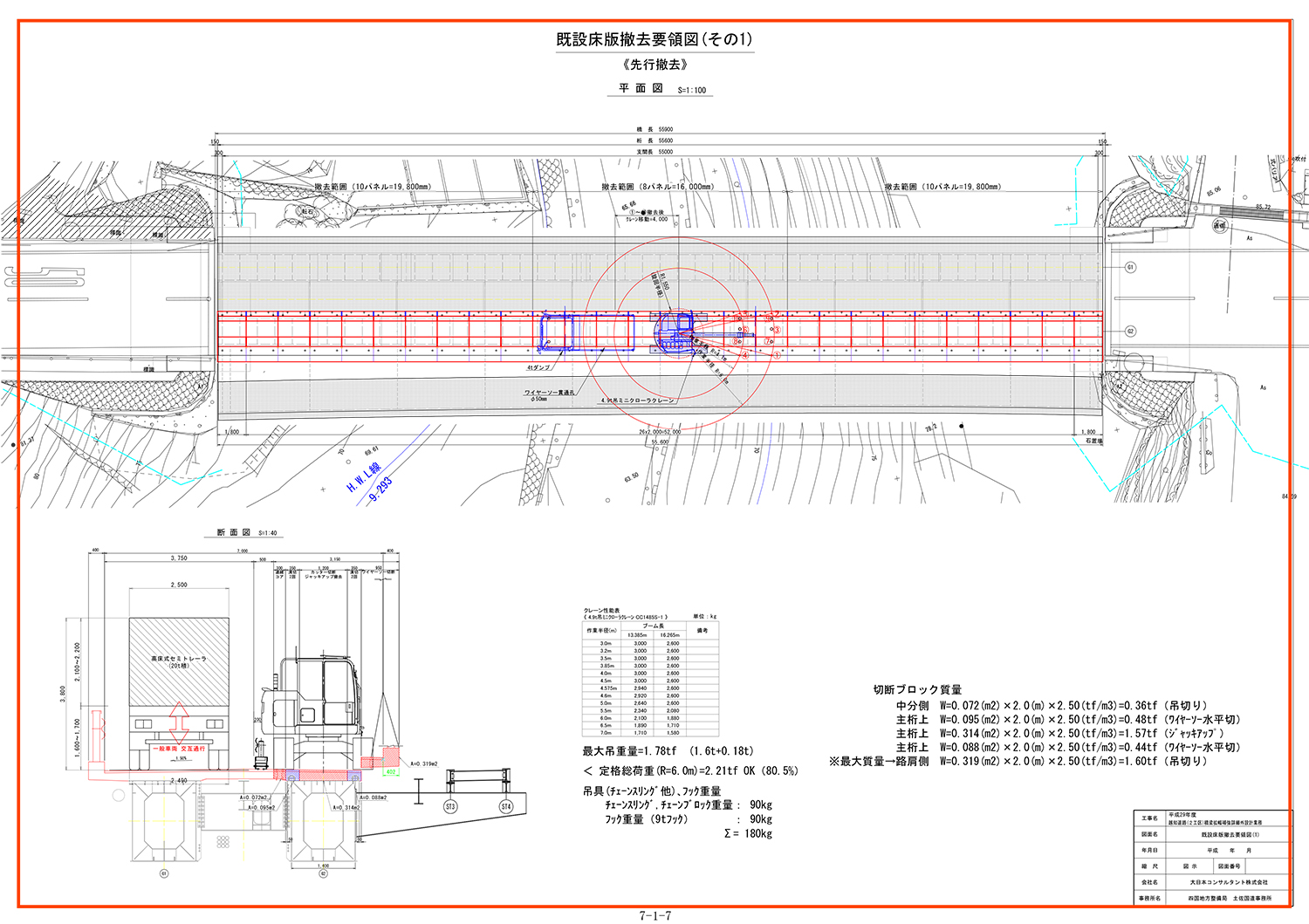

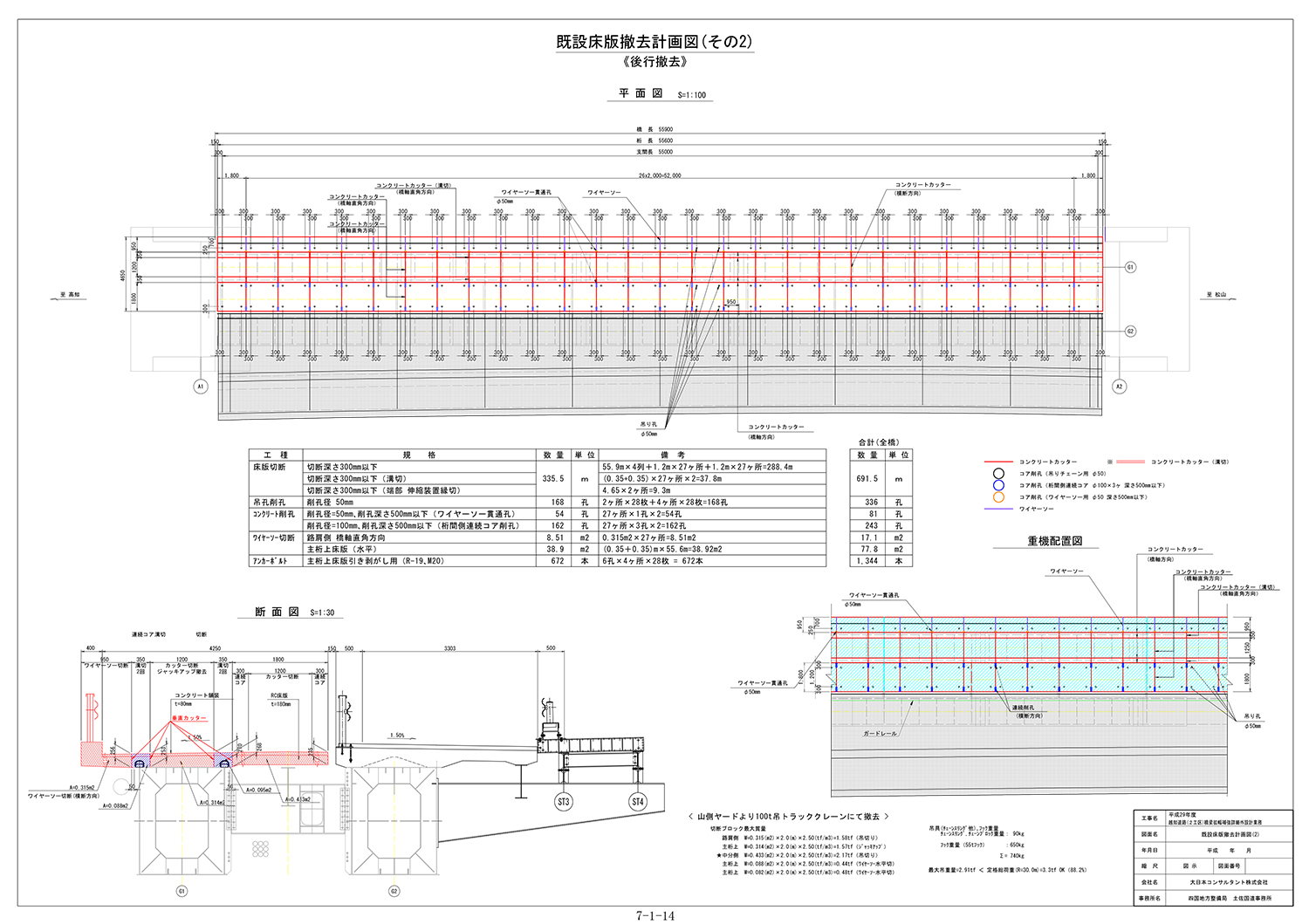

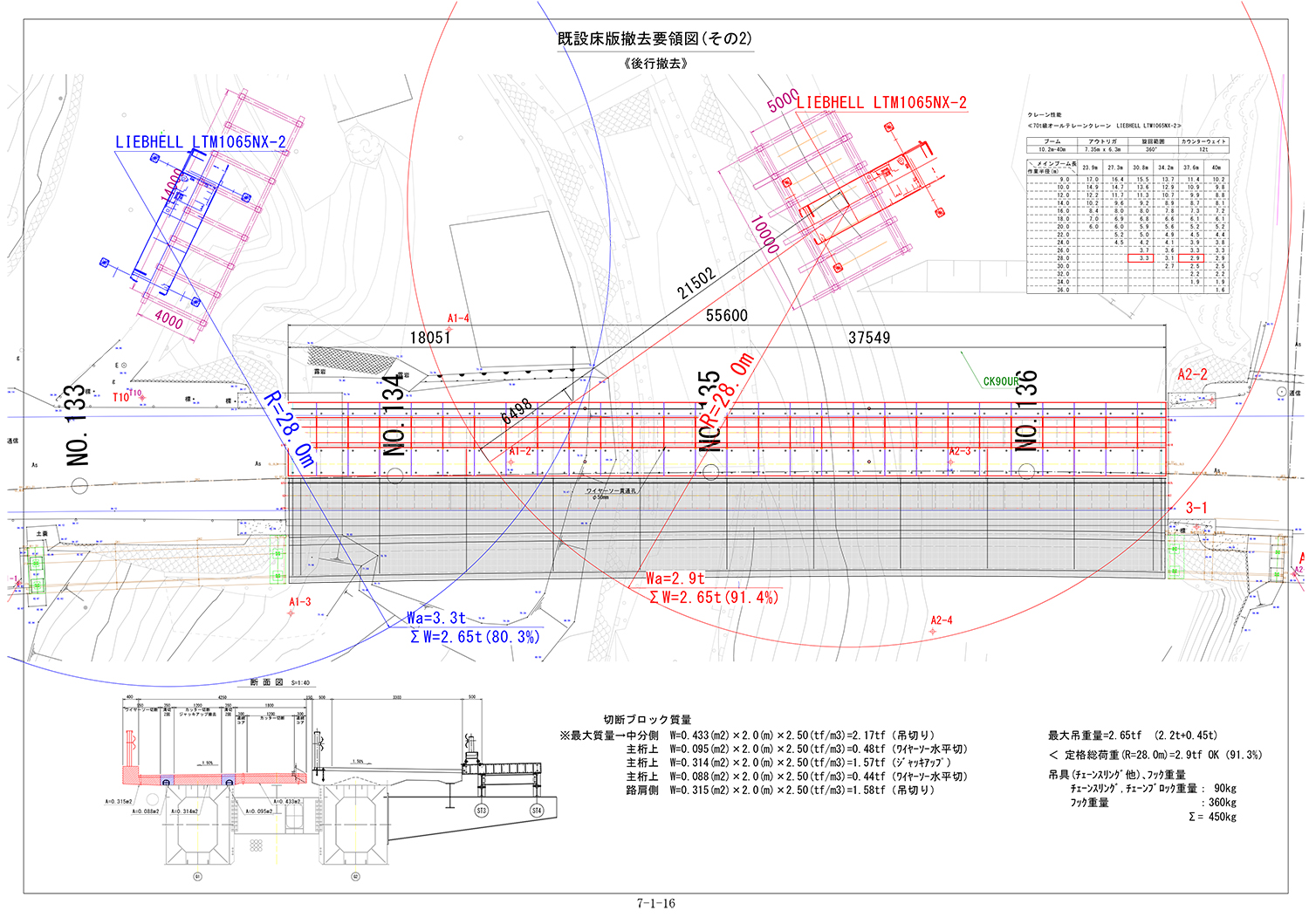

既設床版撤去計画図

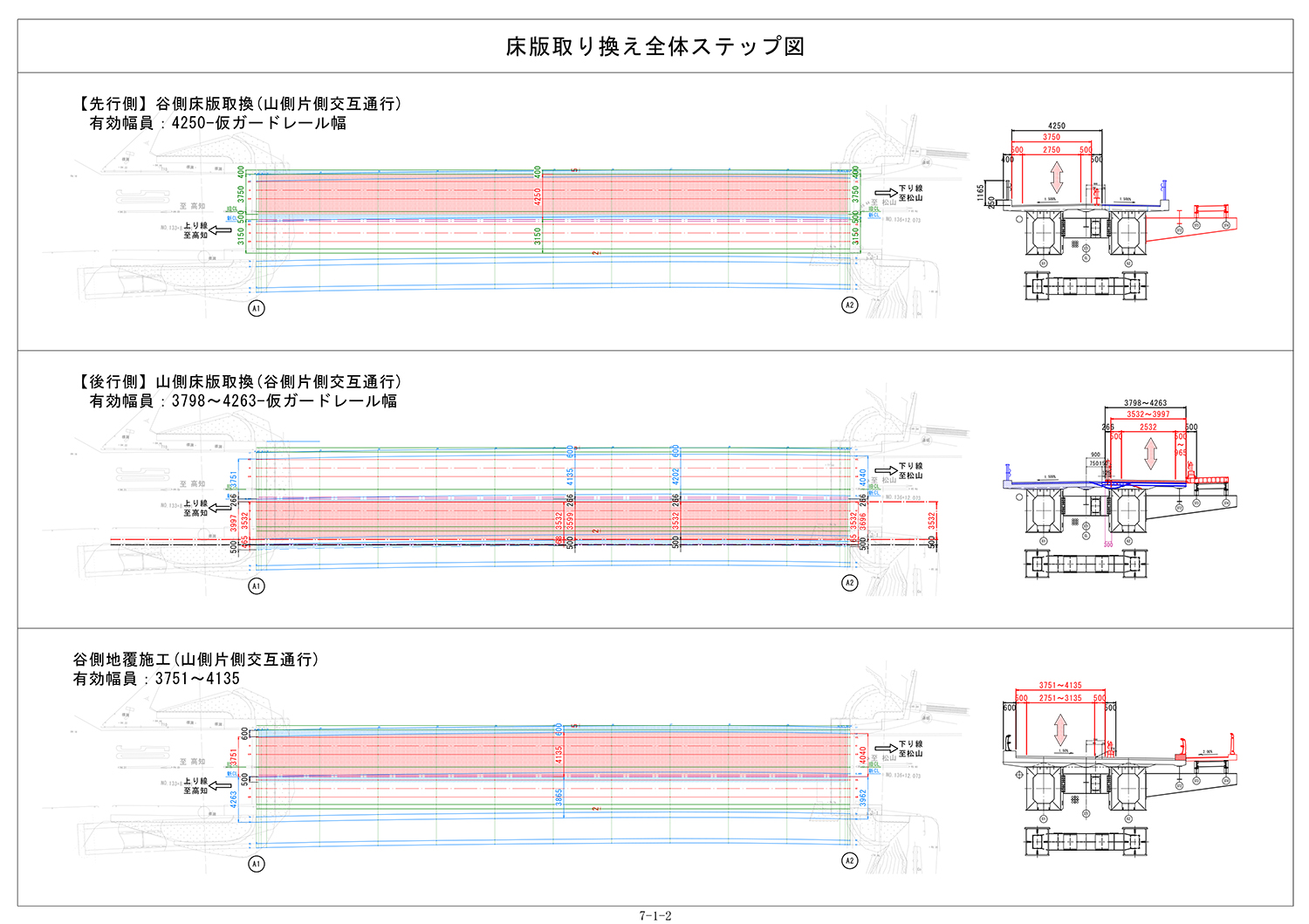

床版取替全体ステップ図

まずは車道床版のG2側拡幅と歩道床版を支えるためのブラケットをG2側(高知方面行)に張り出す形で設置した。ブラケットは橋軸方向に5.5mごと、全部で11箇所設置した。橋軸直角方向の張り出し幅は4.3mに達する。1ブロック当たりの重量は約1tで、それを片側通行規制して橋面から16tラフターで吊り降ろし、桁下の足場から介錯して、主桁のウエブと添接した。

ブラケット設置状況

交通規制状況(井手迫瑞樹撮影)

次いでG1側(松山方面行)の片側交通規制を行ったうえで、G2側半断面の床版打換えを行った。

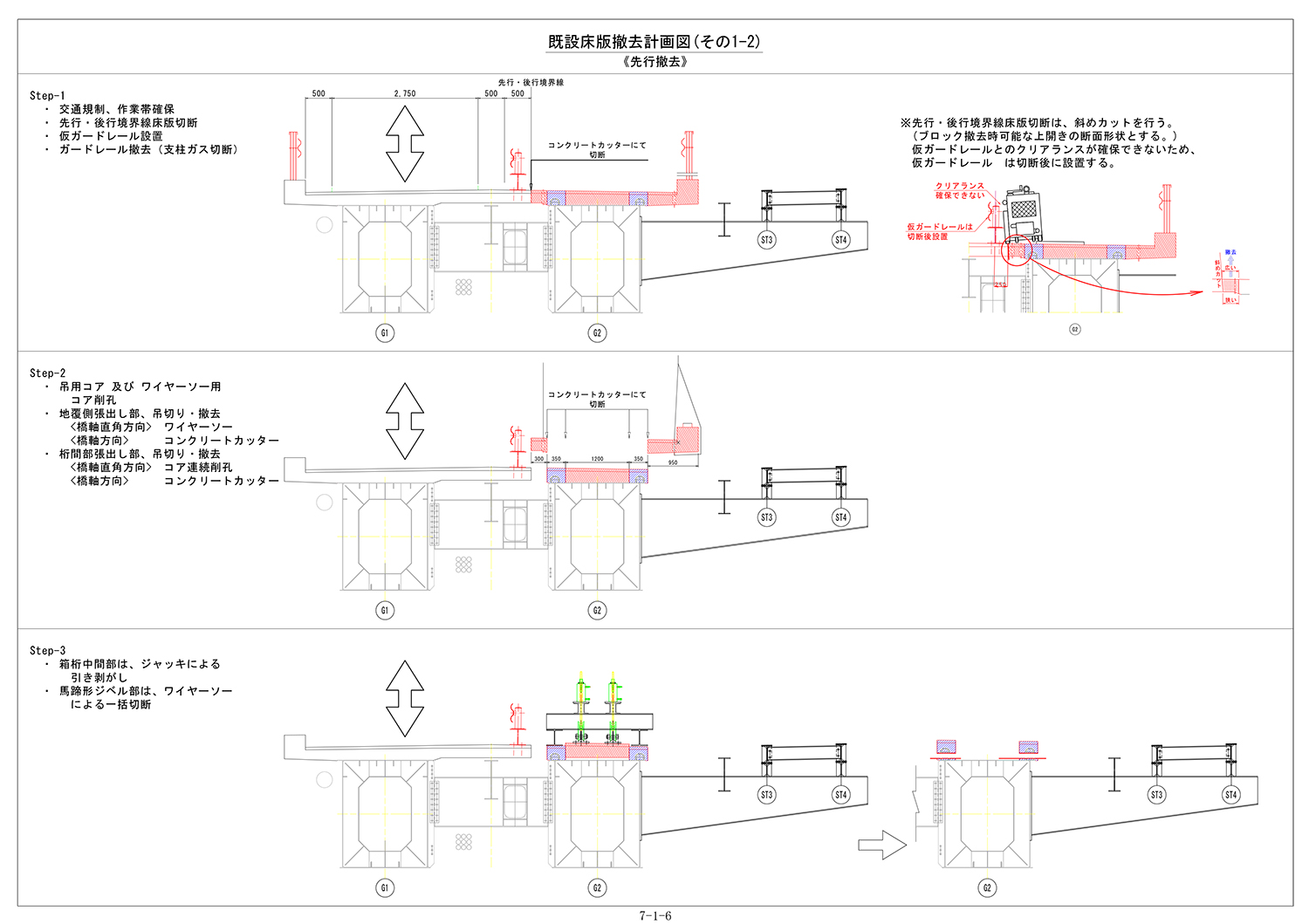

床版の撤去は基本的に張り出し部分、桁間部分は、それぞれ橋軸直角方向に2mピッチにロードカッターで切断し、吊り上げて撤去する。次に主桁間と張出しブラケットの根元部にそれぞれ床版支持用の縦桁を配置し、さらに型枠、配筋、コンクリート打設を行う。

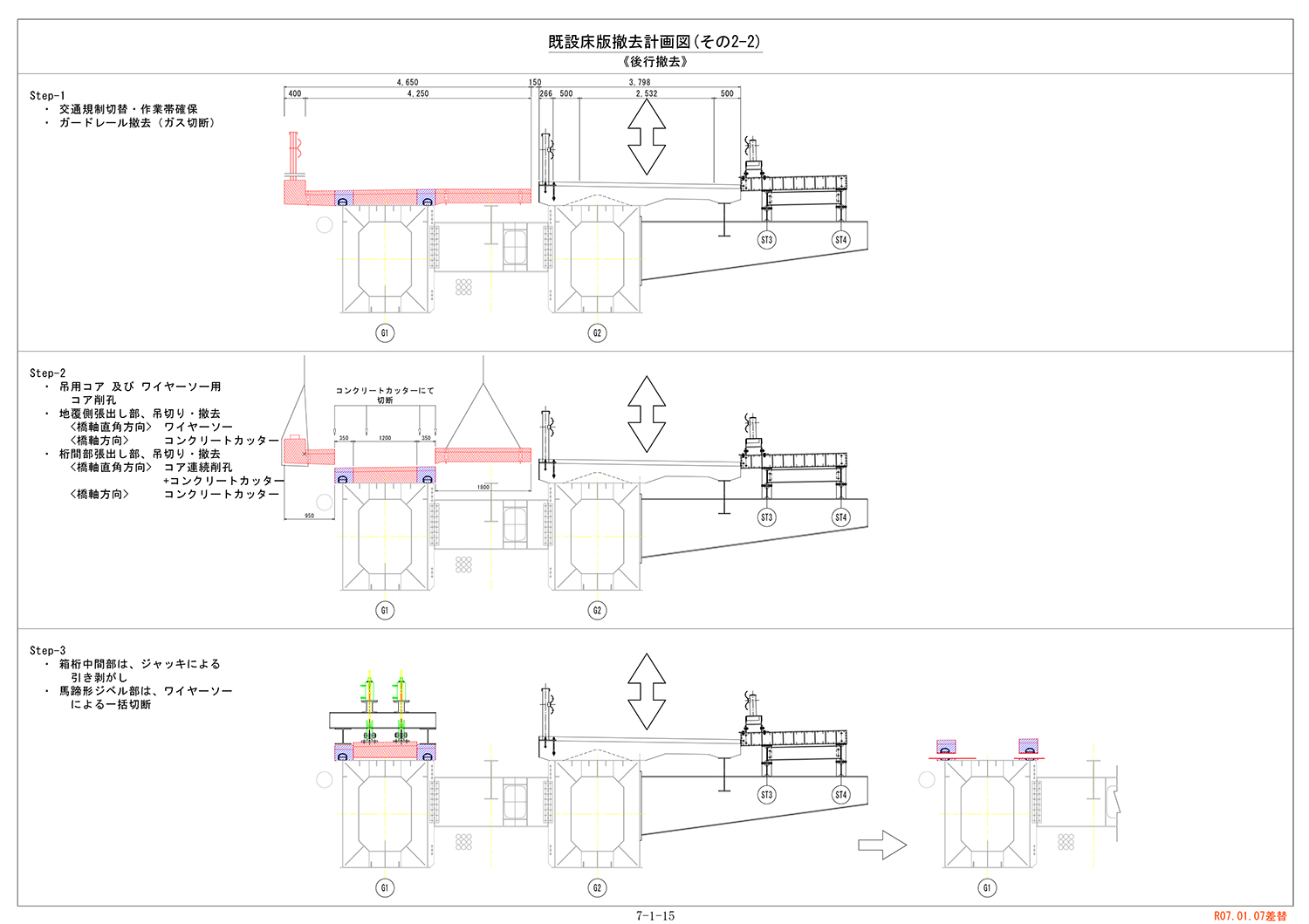

床版撤去手順図(高知行側)

床版撤去手順図(松山行側)

床版の撤去は、まず地覆張出部および桁間を撤去した後、主桁中央部、主桁両端部(箱桁ウエブ直上部)の順に施工した。ここで事前に調査すべきは、馬蹄形ジベルの正確な位置と主桁中央部に桁と床版をつなぐ、施工時の(桁と床版をつなぐ)段取り筋などがないかどうかである。とりわけ主桁中央部はセンターホールジャッキを使って引き剥がすため、もし鉄筋ずれ止めが存在すれば、床版引き剥がし時に桁を痛めてしまう可能性が生じる。

そのため、事前に桁内部に入り、上フランジ下面から超音波探傷を用いて探査(上フランジ上に溶接接合されたずれ止め鉄筋の有無を確認)を行った。その結果、馬蹄形ジベルの正確な位置を把握すると共に、桁中央部の床版には桁と床版をつなぐ鉄筋ずれ止めがないことを確認し、全てセンターホールジャッキで撤去できることを確認した。

ずれ止め探査状況

さて、切断は部位に応じて様々な手法を活用した。地覆張出し部の橋軸直角方向については、桁下がフリーな状態であるためワイヤーソーを垂直に用いて切断した。次いで、桁間の橋軸直角方向については、非常に狭くカッターやワイヤーソーの機械設置が困難であるため、コアカッターにより切断を行っている。そのほかは垂直カッターを用いて切断した。

ワイヤーソーの施工状況

垂直カッターの施工状況

桁下がフリーである桁間や地覆張出部については、垂直カッター切断時に桁を傷つける懸念はないが、箱桁上面については、橋軸方向については、コンクリート厚さを視認できる(両脇のコンクリートを撤去している状態になっているため)ものの橋軸直角方向のコンクリート厚さは視認できない状態であり、深く刃を入れすぎると桁を傷つけてしまう。そのため、事前に切断部近傍においてコアカッターを用いて既設床版設計厚50mm残しで削孔し、さらに手ばつりを行い、正確な厚さを確認したうえで、橋軸直角方向の垂直カッター切断を行った。

コアカッターの施工状況

コンクリートカッターの施工 桁上橋軸直角方向(左2枚)、桁間橋軸方向(右2枚、井手迫瑞樹撮影)

撤去は、4.9t吊りミニクローラークレーンを用いて施工した、桁間部と地覆張出部については、下面まで削孔し、チェーンを入れて巻く形で吊り上げて撤去するが、箱桁上面については、それはできない。そのため、床版上面にアンカーを削孔し、それを利用して吊り上げ撤去した。ただし、同橋の床版上面はコンクリート舗装であるため、吊り上げ時の耐力が期待できる強度ではない。そのため、アンカーは上端筋より深い位置の170mm程度削孔して、吊り上げ撤去を行っている。

4.9t吊りミニクローラークレーンを用いて橋の外へ撤去(井手迫瑞樹撮影)

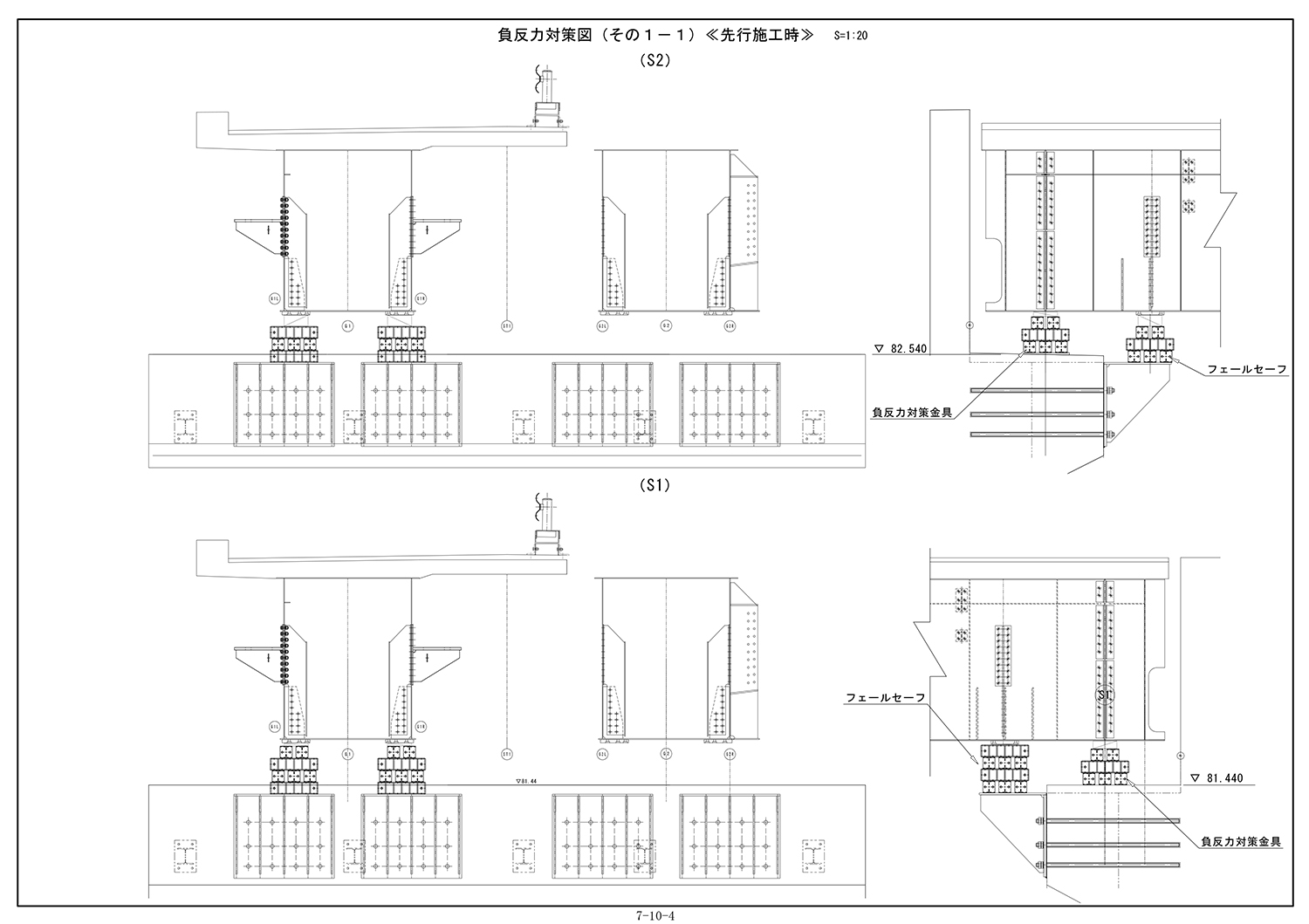

また、床版撤去時に桁へ作用する負反力(片側の死荷重減少により荷重バランスが崩れる)を考えなければならない。さらに交通影響を考慮して2車線断面を同時に施工することもできない。そのため当初案は半断面ずつの施工とし、さらに9ブロックを5回に分けて、撤去・設置を繰り返し、絶えず元の形に戻すことでキャンバー変化を最小限にして施工する予定だった。

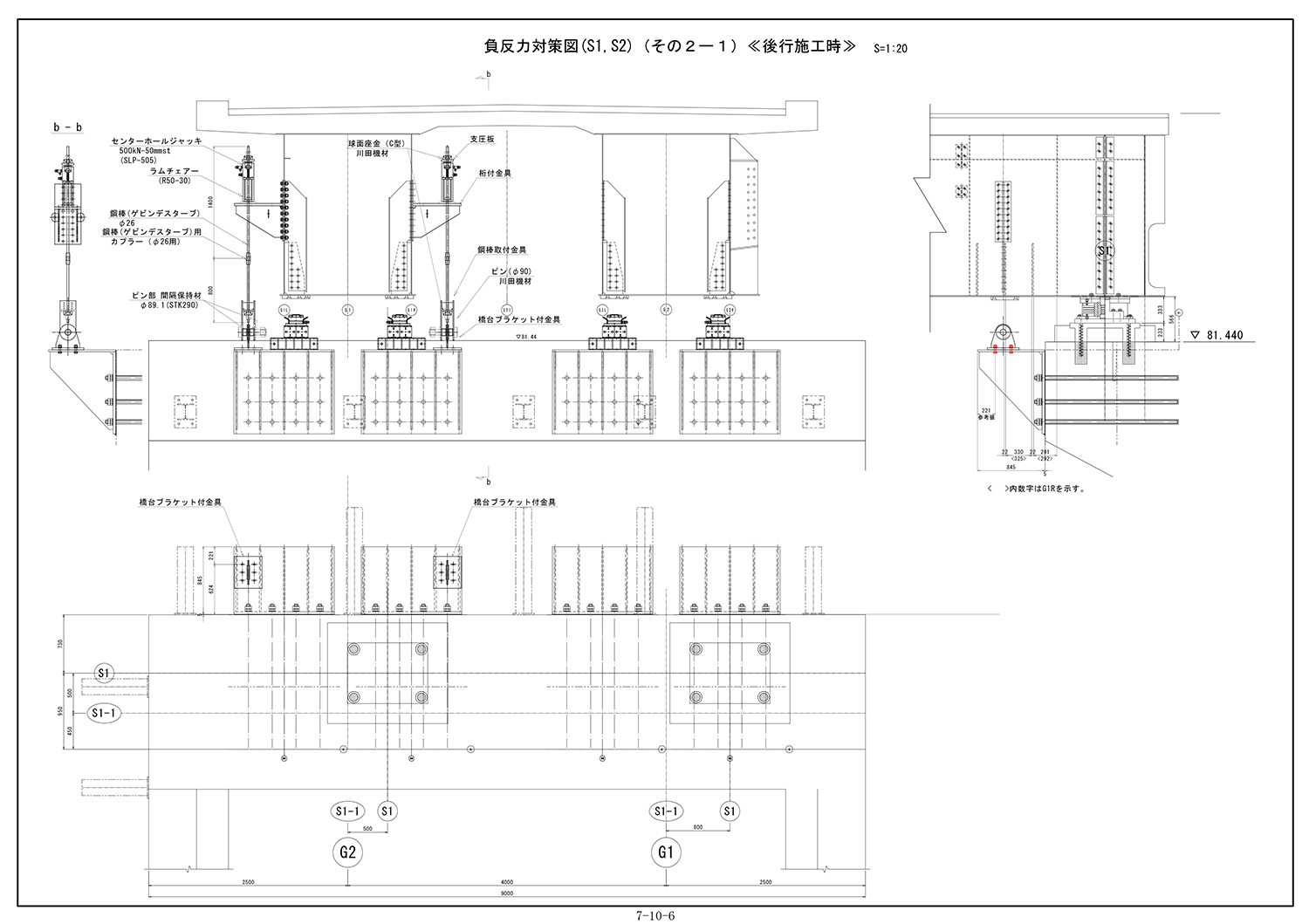

しかし、元請の川田工業はより合理的な手法として、支承取替用に仮設したジャッキアップ用ブラケットを利用し、床版撤去時に発生する負反力に対し、桁とブラケット間をPC鋼棒でつなげることで、解消する手法での床版打換えを提案した。この手法を用いることで半断面全長を一挙に撤去し、型枠を設置して打設することができるようになり、半断面の撤去と打換えを1サイクルでできるようになることで、工程を単純化し、工期を短縮することが可能となった。

負反力対策

馬蹄形ジベルはワイヤーソーによる水平切断で対応

同現場ではもう一つ課題もあった。既設箱桁と既設床版との間が、馬蹄形ジベルでつながっていたことである。「そもそも鋼合成箱桁の床版取替の実績はほとんどない。合成桁かつ馬蹄形ジベルということで、センターホールジャッキによる引き剥がしは薄い板厚の桁への影響を考えると絶対にできない」(同)。そのため、図面を精査しつつ、馬蹄形ジベルの切断経験のある施工会社とも相談しながら切断案を練った。

馬蹄形ジベルの撤去作業および、撤去後の塗装(井手迫瑞樹撮影)

その結果、「馬蹄形ジベルがついているのはウエブの直上のラインだけであることが確認できた。これについてはワイヤーソーで馬蹄形ジベルの上面の50mm部分を残置する形で切断する」(同)ことにした。その後、50mm厚は手ばつりで撤去し、残った馬蹄形ジベルはピースカッターと溶断を併用して、溶接ビードのみを残す形で撤去し、さらにグラインダーで平滑に仕上げた。多少、高さは残るが、床版打設時にコンクリートで埋めるため、障害にはならないと判断した。

撤去された床版各部位

G2→G1側で施工し、歩道橋FRP床版の架設は後工程に変更

床版打換えはG2(歩道床版を設置予定の上流側)→G1(下流側)とした。FRP床版の設置は、当初案では床版打換え前であったが、歩道を先に設置してしまうと、G2側半断面施工時の邪魔になる。さらにG1側の施工時はG2側を通さねばならないが、その際、G2側の路面を目いっぱい使うためにガードレールは本供用時のさらに外側に設置することで、幅員を稼がねばならず、歩道部の先行架設はその妨げになる。そのため、手順を逆にし、桁上の施工はG2半断面⇒G1半断面を施工し、床版防水、舗装工(基層:再生粗粒度アスコン40m、表層:密粒度アスコン35mm)を施工した上でFRP床版を架設することにした。

打ち換えるRC床版の床版厚は基本的に210mmであるが、床版の横断勾配は、現在の山勾配からG2→G1に約1.5%の下り勾配となる。そのため、ハンチ断面は100~250mmと大きく変化している。桁上のハンチ部は発泡スチロール製(スタイロフォーム)の埋設型枠を用いて施工する予定だ。

床版の施工(高知行き)は、3月から4月に足場段取り替えを行い、4月からスタッドの溶植および上フランジ上面のジンクリッチペイントの塗布を行う。次いで5月から床版の型枠および鉄筋の設置を行い、コンクリート打設は6月以降になる予定である。

そのため、状況によっては暑中コンクリート打設となる。配合を対応すると共に、打設時の締固めやその後の湿潤養生をしっかりと行い、良好な品質の確保に努める。打設スランプは12±2.5cmを予定している。

歩道部のFRP床版は半断面(G2側)を規制して、G1側の片側通行とした上で路面上から部材を架設していった。施工はまずすべてのブラケットを設置した後、2本の縦桁を配置、その上で1ブロック当たり長さ約1.5~2m、幅2.4mのFRP床版パネル(1パネル当たり約100kg)を40枚と高欄用台座を34個配置、さらに(アルミ製)防護柵を配置する。FRP床版上はアスファルト舗装(密粒度アスコン1層40mm)を施工する。

現在はアーチ桁の架設及び、桁補強までが完了しており、今後は床版の打換えを進めていく。

設計は大日本ダイヤコンサルタント。元請は川田工業。一次下請は架設工・補強工がヒラノユニコン、重機工が若松クレーン、ジャッキ工がオックスジャッキ、切断工がナガタ工業、床版打設工が伊藤組。部材提供はFRP床版が宮地エンジニアリング、支承が川金コアテック。

_アートボード-1.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら