インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

⑤持続可能な戦略で未来を拓く,レジリエントな橋梁 ‐ 次世代橋梁管理の理想像,橋は未来を拓く‐

(一般社団法人)日本構造物診断技術協会 顧問

アイセイ株式会社 エキスパートアドバイザー

髙木 千太郎氏

1. はじめに

今回はこれまでの連載記事とは異なった内容であることを、読者の方々にお断りして書き始める。これまでは、行政技術者という立場で国内外の橋梁の関する事故、不祥事などを取り上げ、事故発生に至った経緯、背景、関係者の課題を示したうえで改善点や今後の方向性を述べてきた。

今回私から提供する話題提供は、今から20年ほど前にH氏から依頼され、関係者がそれぞれの視点で当時の橋梁関連技術について持論を展開し、それを一つの書籍にしようとの取り組みの中で書いた文章のリニューアル版である。私としては書籍発刊を期待し意欲をもって執筆したが、書籍の発刊は出版社との調整がつかずお蔵入りした残念な案件である。

時は過ぎ、時代は流れ、私を取り巻く環境も、そして私自身も立場が大きく変わったが、私が執筆した文章が陳腐化する前に公開し、読者と共にこれからの橋梁メンテナンスについて考えてみようとの趣旨である。

今回の題目は、「持続可能な戦略で未来を拓く、レジリエントな橋梁」、副題は、「次世代橋梁管理の理想像、橋は未来を拓く」である。それではお蔵入りした執筆した内容を読者に示すとしよう。

2.お蔵入りした書籍を構成する私が担当した章の最新版

私の担当するはずであった章、橋梁のメンテナンス、長寿命化を現代版にリニューアルした内容を以下に示す。

①.はじめに

橋梁は、単に道路網を構成する要素として人々の移動を支えるのみならず、地域社会の文化や経済、そして何よりも日々の風景に深く根ざした存在である。それは、生活に欠かせないインフラであると同時に、その土地のランドマークとしての顔を持ち、周囲の景観と調和することで文化的価値を生み出すのである。例えば、ひっそりと佇む小さな水路橋(図-1参照)は、地域の景観に溶け込み、住民の生活に静かに貢献している。一方、図-2に示す巨大な橋梁は、都市のシンボルとして、あるいは交通の大動脈として、その存在を強く主張する。

図-1 橋名板も無いカルバート橋

図-2 隅田川・地域のシンボル中央大橋

橋梁の建設には、計画段階から供用開始まで長い年月と莫大な費用がかかることもあり、地域社会に受け入れられ、親しまれるまでには、数十年という時間が必要となることも珍しくない。しかし、一度地域に根を下ろせば、橋梁は人々の心のよりどころとなり、かけがえのない風景の一部として永続的に存在し続ける。レオナルド・ダ・ヴィンチの「リーザ・ゲラルディーニの肖像」の背景に描かれた橋(図-3参照)のように、芸術作品にもその姿を見せるほど、橋梁は私たちの生活に深く関わっている。

図-3 「リーザ・ゲラルディーニの肖像」・モナリザの微笑み

しかしながら、高度経済成長期に集中的に建設された多くの橋梁は、老朽化が進み、維持管理コストの増大や安全性の低下が懸念されるという厳しい現実に直面している。加えて、気候変動による自然災害の激甚化や、大型車両の増加など、橋梁を取り巻く環境も大きく変化してきている。これらの課題に対処するため、従来の「壊れてから直す」という対症療法的な管理から、「壊れる前に防ぐ」予防保全型の管理への転換が喫緊の課題となっている。その必要性は認識されているものの、具体的な取り組みはまだ十分とは言えない状況と言える。

本稿では、このような現状を踏まえ、我が国の道路橋が抱える課題、橋梁の適切な点検と健全度診断の方法、維持管理における国際協力の重要性、そして高齢化した道路橋に対する具体的な対策など、二度と橋梁の崩落事故を起こさないために日本が取り組むべき喫緊の課題について深く掘り下げていく。

②.供用中道路橋の現状

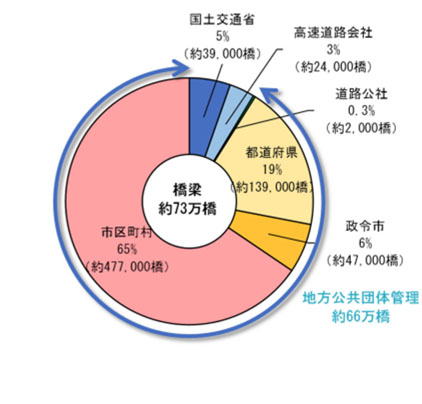

2024年現在、日本国内で供用されている道路橋(橋長2.0m以上)の総数は、約73万橋に達し、全国津々浦々に存在している。これらの橋梁は、社会資本として、人や物の円滑な移動、物流の確保、そして地域経済の活性化といった、私たちの社会活動を支える上で極めて重要な役割を果たしている。これらの橋梁は、多様な主体によって管理されており、その内(図-4参照)訳を見ると、国土交通省や高速道路会社などの国関連機関が管理する橋梁は約6.3万橋、都道府県が管理する橋梁は約14.1万橋、そして市区町村が管理する橋梁は約52.4万橋となっている。この比率を見ると、市区町村が全体の約71%を管理しており、その数が圧倒的に多いことがわかる。

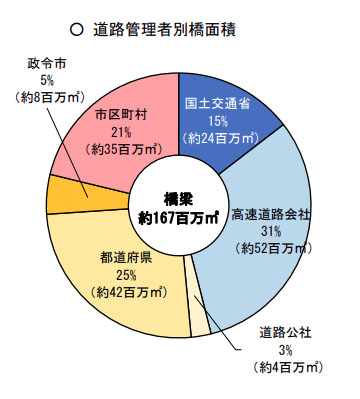

図-4 橋数別内訳グラフ:73万橋 / 図-5 橋面積別内訳グラフ:167百万㎡

しかし、橋梁の面積に着目すると、また異なる側面が見えてくる。総橋面積ベースでは全体面積が167百万㎡の内訳(図-5参照)として、市区町村道が43百万㎡の約25.7%、都道府県道が46百万㎡の約27.5%、国や高速道路会社が76百万㎡の約45.56%程度を占めており、国主体の組織が総橋梁の約半数を管理している実態と小規模な橋梁を市区町村が多数抱え、国や高速道路会社が規模の大きな橋を抱えている構造的な課題が明らかになる。

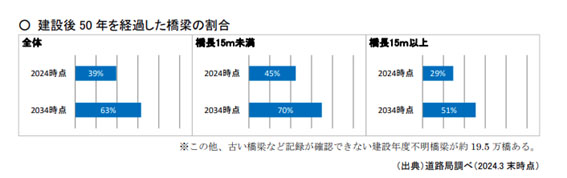

これらの橋梁の多くは、1960年代から1980年代の高度経済成長期に集中して建設されたため、現在では建設後50年を超える高齢橋梁が年々増加の一途を辿っている。2024年時点では、図-6に示すように全体の約39%が建設後50年を超えており、わずか10年後の2034年には、その割合は約63%にまで跳ね上がると予測されている。特に、橋長15m以上の中規模・大規模橋梁に限定してみると、2024年現在で約29%が50年を超えており、今後10年で約51%にまで上昇すると見込まれている。

図-6 建設後50年を経過した割合:道路橋

橋梁の高齢化が進むことで最も懸念されるのは、構造的な健全性の低下や重大な損傷の発生、そしてそれに伴う通行制限措置の必要性の増加である。実際、2023年度末時点の橋梁定期点検の結果によれば、点検の実施率は、99.4%とほぼ100%に近く完了しているが、1巡目完了時には「早期措置が必要」あるいは「緊急措置が必要」と判定されるⅢ・Ⅳ判定の割合は、69,051橋が2023年度末には56,463橋と12,588橋減となり、これは全体数の僅か0.17%ではあるが着実に修繕が進んでる状況を示している。しかし、修繕対象の橋梁がどのような橋梁かは明らかでなく、今後、重大事故発生のリスクが減少しているとは言えない。また、交通制限されている橋梁が約3,000箇所ある現状を考えると、橋梁の長寿命化と維持管理方針の抜本的な転換を強く求める要因と判断できる。

これまで、日本の橋梁維持管理は、損傷や劣化が表面化してから対応する「対症療法型」が主流であった。しかし、高齢橋梁の増加に伴い、修繕費用や通行規制のリスクが高まる現代においては、損傷の兆候を早期に捉え、未然に対応する「予防保全型」への転換が不可避である。この転換を実現するためには、高度な点検技術、非破壊検査技術やモニタリング技術の導入、そして維持管理に関するデータの統合的な活用といった、いわゆるスマートインフラマネジメントの導入が鍵となる。さらに、橋梁管理の効率化を進めるためには、地方自治体間での情報共有や広域連携体制の構築が急務である。

特に、多数の地域に点在する橋梁を抱える市町村では、技術者不足や財政的な制約から、定期的な点検・補修が困難なケースも少なくない。そのため、国、都道府県や高速道路会社による技術的な支援や補助制度の拡充が不可欠である。

また、今後の気候変動の影響により、激甚化する豪雨や河川の増水、そして沿岸部における塩害などによる橋梁の劣化リスクも看過できない。近年特に目立つのは、台風や異常豪雨による図-7示す橋梁流失事故があげられる。このようなことから、それぞれの橋梁が置かれた環境条件を考慮した、きめ細やかな維持管理方針の策定も求められる。先に示す背景の下、今後はライフサイクル全体でのコスト(LCC)を意識した維持管理や、アセットマネジメントという考え方を導入することで、費用対効果の高い、より戦略的な橋梁管理がますます重要となると考える。総じて、我が国の道路橋を将来にわたって安全かつ安心して利用し続けるためには、単なる延命措置にとどまらず、予防保全、デジタル技術の活用、そして関係機関の連携といった多角的な施策を組み合わせた、持続可能な橋梁マネジメントの実現が不可欠である。

図-7 流失した前山橋:酒田市

③.橋梁の点検

橋梁の点検は、道路を利用する人々の安全を確保し、快適な利用環境を維持するために不可欠な取り組みである。点検方法は大きく分けて、遠望目視点検と近接目視点検の二つがあり、それぞれ異なる目的と手法で実施される。

遠望目視点検は、橋梁全体の変形、傾斜、沈下、ひび割れなどの異常を広範囲に把握するために行われる。特に、大規模な橋梁や高架橋においては、遠くからの目視だけでなく、写真やビデオ撮影などを組み合わせることで、効率的に全体の状況を把握する。具体例を挙げると、斜張橋においては、主塔の傾きやケーブルのたるみを遠望目視で確認し、もし異常が発見された場合には、近接目視点検や計測機器を用いたより詳細な調査を実施する。

一方、近接目視点検は、橋梁の各部材の損傷や劣化状況を詳細に確認するために実施される。点検員は、橋の床版、桁などの上部構造、橋台や橋脚などの下部構造、そしてそれらを繋ぐ支承といった各部材に実際に近づき、目視だけでなく、触診、打音検査、さらには非破壊検査などの技術を駆使することで、損傷や劣化の有無、その程度や進展状況を細かく評価する。例えば、鋼材でできた橋を点検する場合、腐食、亀裂、変形及びボルトの緩みなどを丁寧に確認する。鋼桁橋であれば、溶接部分の疲労による亀裂や腐食を重点的に調査し、必要に応じて磁粉探傷試験や超音波探傷試験といった非破壊検査を実施する。

コンクリート製の橋を点検する際には、ひび割れ、剥離、遊離石灰、ジャンカ、空洞や変色などを詳細に確認する。例えば、鉄筋コンクリート床版橋においては、塩害による鉄筋の腐食や、アルカリ骨材反応によるひび割れを重点的に調査し、必要に応じてコンクリートのコアを採取して強度や性状などを調べる試験や、中性化試験及びアルカリシリカ反応試験等を実施する。

近年では、技術革新の波が点検の現場にも押し寄せており、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)を活用した点検技術が導入され、点検の効率化と精度向上に貢献している。例えば、ドローンに搭載された高解像度カメラで撮影した画像をAIが解析することで、ひび割れや剥離などの損傷を自動的に検出し、点検にかかる時間を大幅に短縮することが現実のものとなっている。

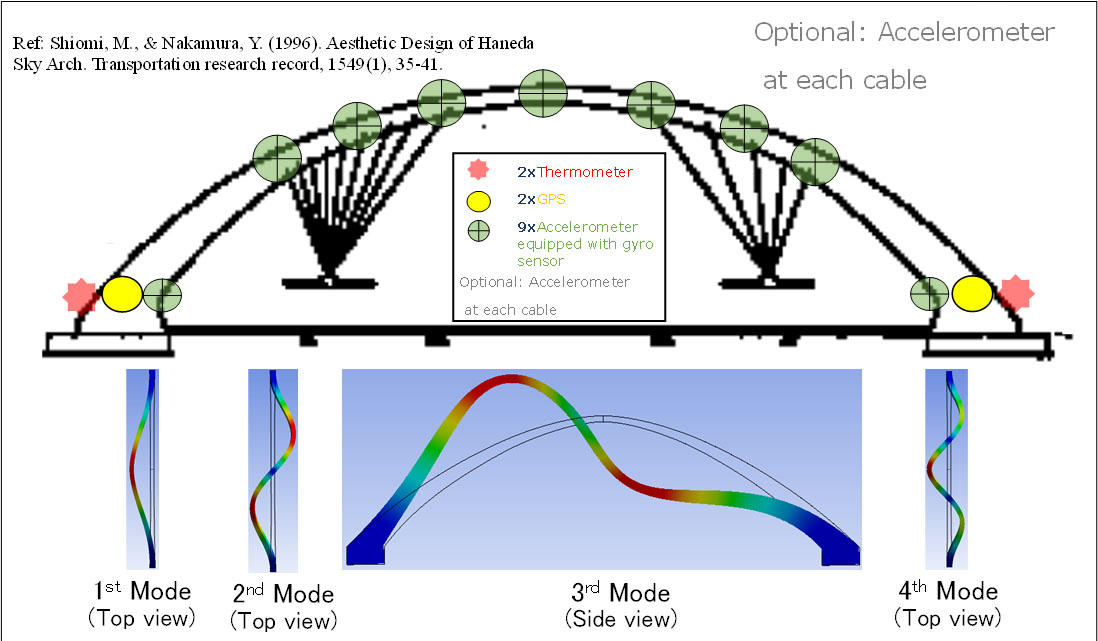

特に、橋梁の裏側や高所など、人が容易に立ち入ることが難しい場所の点検には、ドローンやロボットの活用が非常に有効である。また、IoTセンサーを橋梁の主要な部材に設置し、図-8に示す事例のように、鋼斜張橋の主塔のひずみ、ケーブルの振動や温度などのデータをリアルタイムで収集することで、異常を早期に検知することが可能になる。例えば、橋脚に設置された傾斜センサーがごくわずかな傾きを検知した場合、早期に詳細な調査を行うことによって、橋梁の崩落といった重大な事故を未然に防ぐことが可能となる。これらの技術を活用することで、橋梁の点検はより効率的かつ高度になり、道路利用者の安全確保と快適な利用環境の維持に大きく貢献する。

図-8 解析と計測による安全性確保:斜張橋

図-8 解析と計測による安全性確保:斜張橋

④.橋梁の健全度診断

橋梁の健全性評価は、道路インフラの安全性と持続可能性を確保する上で、極めて重要な工程である。橋梁は、単に交通を支える構造物であるだけでなく、地域社会の経済活動や日常生活を根底から支える基盤である。したがって、橋梁の健全度を定期的に、そして定量的に評価し、適切な維持管理や修繕行うことは、道路管理者である公共機関の責務と言える。橋梁の健全性評価は、点検によって得られた情報を基に、構造物の現在の健全性を数値で評価し、将来の健全性を予測するための重要なステップである。

点検では、目視、触診、打音検査や非破壊検査などの技術を用いて損傷や劣化の有無、程度や進展度を把握するが、健全度診断では、これらの点検結果を定量的な指標に変換し、客観的な評価を行う。具体的な診断手法としては、有限要素法(FEM)解析や劣化予測モデルなどの高度な技術が用いられる事例が増えてきている。健全度評価に用いられるFEM解析では、橋梁に作用する荷重条件を考慮し、部材に生じる応力、ひずみ、変形量を数値的に算出することで、構造的な耐荷性能を定量的に評価することが可能である。例えば、設計時に想定された荷重に対する各部材の応力レベルを評価し、それぞれの部材が持つ許容応力度と比較することによって構造的な安全性を確認する。また、劣化予測モデルでは、過去の点検データ、環境条件(温度、湿度、塩害など)、そして材料の特性などの情報を基に、橋梁の経年的な劣化の進展度を予測し、残耐用年数を定量的に推定する。具体的な例を挙げると、鋼構造物における疲労によるクラックの発生・進展度を疲労予測式によって物理的な劣化予測式によって予測することや同様に、コンクリート構造物における塩害による鉄筋の腐食の進行速度を予測し、鉄筋の断面積の減少量に基づいて耐荷性能の低下を予測することがあげられる。

近年の技術革新は、橋梁の健全度診断においても目覚ましい進展をもたらしている。特に、人工知能(AI)を用いた画像解析技術は、点検で取得された画像データから、ひび割れ、剥離や変色などの損傷を高精度かつ効率的に自動検出し、その規模や進行度合いを差分解析や位相空間分析などを用いて定量的に評価することが可能となってきている。例えば、AI画像解析により、従来の目視点検では困難であった微細なひび割れの幅や長さを自動的に計測し、定量的な損傷指標として活用する。さらに、IoT(Internet of Things)センサーを橋梁の主要部材に設置し、ひずみ、振動、温度や傾斜などのデータをリアルタイムで連続的に収集することで、構造物の挙動を常に監視するシステムが構築されている。これらのセンサーデータは、構造物の健全性をリアルタイムで定量的に評価するために用いられ、異常な挙動が検知された場合には、早期に警告を発し、詳細な調査や対策を促す。例えば、橋脚に設置された傾斜センサーが、許容範囲を超えるごくわずかな傾きを検知した場合、そのデータを基に構造解析を行い、崩落事故のリスクを定量的に評価する。

先に示したような最新の種々な技術を活用することによって、橋梁の健全度診断は、従来の人間の経験や主観に頼る部分を減らし、より客観的で定量的な評価が可能となる。これまで示してきた様々な項目を実際の業務に導入することによって、損傷が深刻化する前に適切な対策を講じる予防保全型管理へと移行し、橋梁の長寿命化と維持管理及び修繕コストの最適化に貢献することが期待される。例えば、AIによる劣化予測モデルを活用し、将来の修繕時期や補修・補強の必要性を定量的に予測することで、計画的な修繕が可能となり、突発的な修繕費用を抑制することが可能となる。

橋梁の健全度診断は、技術的な側面だけでなく、社会的な側面も考慮する必要がある。診断結果は、道路利用者の安全確保のための対策や、地域住民への情報公開、メンテナンス・修繕計画の策定などに活用されるため、その透明性と信頼性が重要となる。今後、橋梁の健全度診断においては、更なる技術開発が進み、より高精度で効率的な評価手法が確立されることが期待される。さらに、産学官連携による研究開発を推進し、技術者の育成を図ることによって、安全で持続可能な道路インフラの実現を目指すことが不可欠である。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら