まちづくり効果を高める橋梁デザイン

vol.6 目を養い、視野を広げようー優れた橋に触れられるおすすめの本1

国士舘大学 理工学部

まちづくり学系 教授

二井 昭佳氏

はじめに

みなさま、今回もご覧いただきありがとうございます。

じつは先日、土木学会景観・デザイン委員会が主催するTalk Sessions「土木発・デザイン実践の現場から」の24回目として、「まちの魅力を高める橋のデザインとは」を開催しました。当日は、対面、オンライン合わせ350名を超える方々に参加いただきました。この場を借りて、お礼を申し上げます。

登壇者は、まちづくりとしての橋梁デザインを実践する40代のエンジニア・デザイナー3名で、安仁屋宗太さん(イー・エー・ユー)、石原大作さん(パシフィックコンサルタンツ)、松井哲平さん(大日本ダイヤコンサルタント)です。いずれも、よく知る仲間で、橋梁デザイン小委員会(土木学会景観・デザイン委員会)で一緒に活動しています。

トークセッションを企画したのは、この連載でも度々触れていますように、近年世界中で、質の高い公共空間により都市再生を目指す取り組みが増えるなか、橋もまた、まちづくりや都市再生の鍵を握る存在になれるとの思いを、多くの皆さんと共有し、仲間を増やしたいと考えているからです。

当日は、各自の作品紹介と橋梁設計の世界に飛び込んだきっかけを話してもらった後、まちの魅力を高める“わたし”の方法と、近年の興味深い取り組みについて議論しました。ありがたいことに多くの方から面白かったとか、視野が広がったとの感想をいただきました。

その議論内容は別の機会にご紹介できればと思いますが、今日はその際にいただいた、「橋梁デザインを考えていく上で参考になる本を教えてほしい」というリクエストにお答えして、多くの事例が掲載されている7冊の本をご紹介します。いずれも橋のプロジェクトに関わる際に参考にすることの多い本です。会社や事務所の作品集については、別の機会に取り上げたいと思います。

「まちの魅力を高める橋のデザインとは」を開催した

センスは知識からはじまる

これは僕の言葉ではなく、「くまモン」や「茅乃舎」、「中川政七商店」などのブランディングやデザインを手がけるクリエイティブディレクター、水野学さんの著書のタイトルです。

水野さんは、センスは特別な人に備わっているものではなく、「知識で身につける「スキル」」だと述べます。勇気をもらえる、いい言葉ですよね。

本書の見出しからいくつか紹介しますと、「すべての仕事において”知らない”は不利」、「ひらめきを待たずに知識を蓄える」、「イノベーションは、知識と知識の掛け合わせである」。いずれも思わず頷いてしまう言葉ではないでしょうか。

詳しくはぜひ本を手に取っていただきたいのですが、水野さんのいう「知識を蓄える」というのは、単に知識の量を増やすということではありません。例えば、インターネットは、飛脚、郵便、電報、テレックス、ファックスといった通信方法の流れに位置づけて把握すること、それぞれが生まれた背景とともに知ることが大切で、新しいものを生み出すにはそうした知識が必要不可欠だと述べています。

橋梁についても同じことが言えそうです。多くの橋を知り、なぜそうした形や構造になったのかを探る。その先に、橋の新しい価値や形、構造を生むヒントがあるのだと思います。

それでは本の紹介に入っていきましょう。

1.Fritz Leonhardt:『Brücken Ästhetik und Gestaltung』,1982

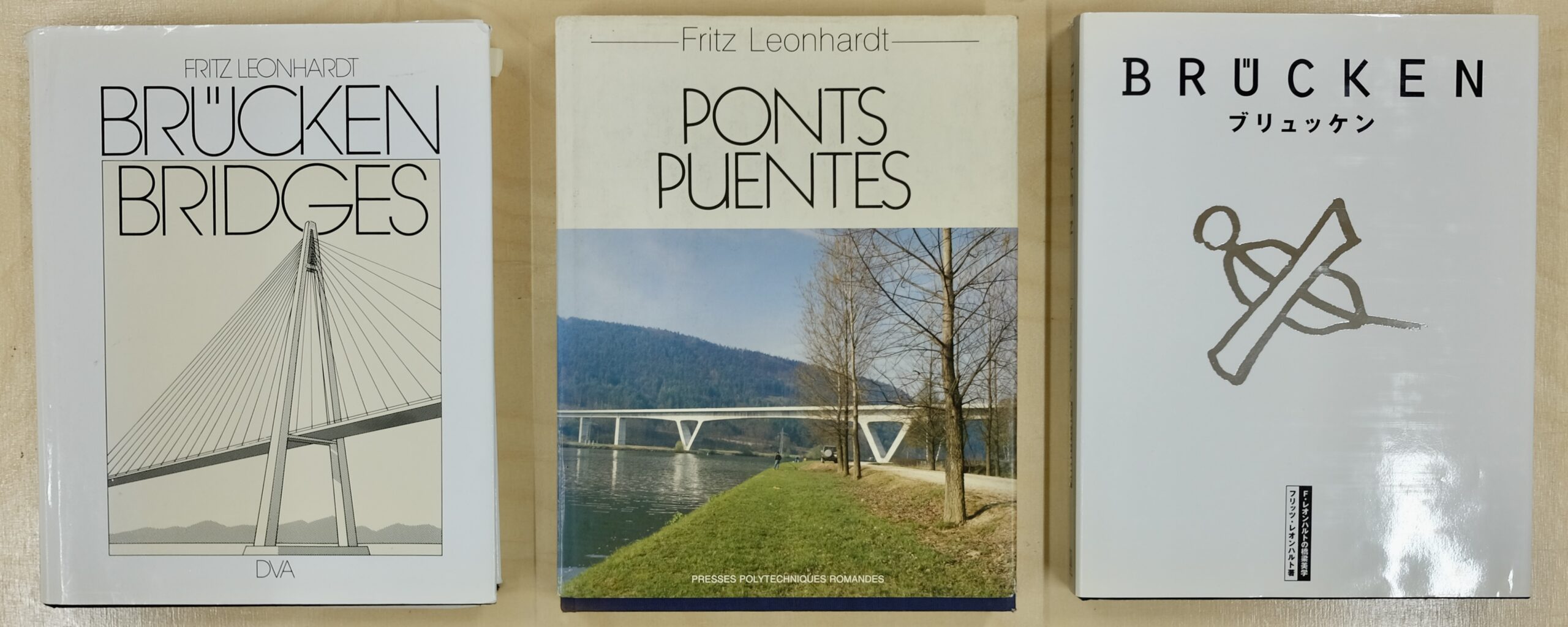

最初の本は、レオンハルト先生による『Brücken Ästhetik und Gestaltung(橋-美と形態)』です。紹介する必要がないほど有名な本ですし、日本語版もありますので、お持ちの方も多いと思います。

レオンハルト先生は、1909年生まれ、シュツットガルト工科大学などで学んだ後、アウトバーンの橋梁設計に携わり、30歳で橋梁設計の会社(現在のLeonhardt, Andrä und Partner)を立ち上げます。その後、1957年からはシュツットガルト工科大学のコンクリート構造学の教授も務めた20世紀を代表する橋梁エンジニアです。ケルンのドイツァー橋やアウトバーンのコッハタール高架橋、ラインクニー橋やオーバーカッセラー橋といった斜張橋のほか、シュツットガルト市内の歩道橋も手がけています。

写真1:ブリュッケン 左から、ドイツ語・英語版、フランス語・スペイン語版、日本語・英語版、残念ながら日本語版は絶版

さて、本書が出版されたのは1982年ですので、レオンハルト先生が73歳の時です。ただし、本書は余生の趣味としてまとめられた本ではありません。アウトバーンの橋梁設計に関わった20代の頃からの実践の積み重ねの上に著されたものです。この本が今なお、魅力を持ち続けているのは、単に多くの事例が載っているからではなく、レオンハルト先生の実践に裏打ちされたデザインの思索を追体験できるからではないでしょうか。

本の構成は、2章でプロポーションやスケールといった美学の基本を紹介した後に、3章は「橋はどのように設計されるのか」と題し、橋梁設計の創造的なプロセスについて述べられています。ここには、前々回の比較表で引用したレオンハルト先生の『コンクリート橋』とおおむね同じ内容が記されています。そして4章では、「橋の美的設計のガイドライン」として、構造形式ごとに、デザイン上注意すべき点が述べられています。さらに5章では道路線形による影響や、6章では自然石などの材料による効果についても記されています。7章以降は、構造形式ごとに、世界のさまざまな橋を紹介しながら、デザインのポイントが述べられています。

日本の橋も多く掲載されていて、錦帯橋や西海橋、東名高速の浜名湖橋や天門橋、著名ではない橋も取り上げられていて、世界中の多くの橋を意識的に見続けてこられたことに驚かされます。

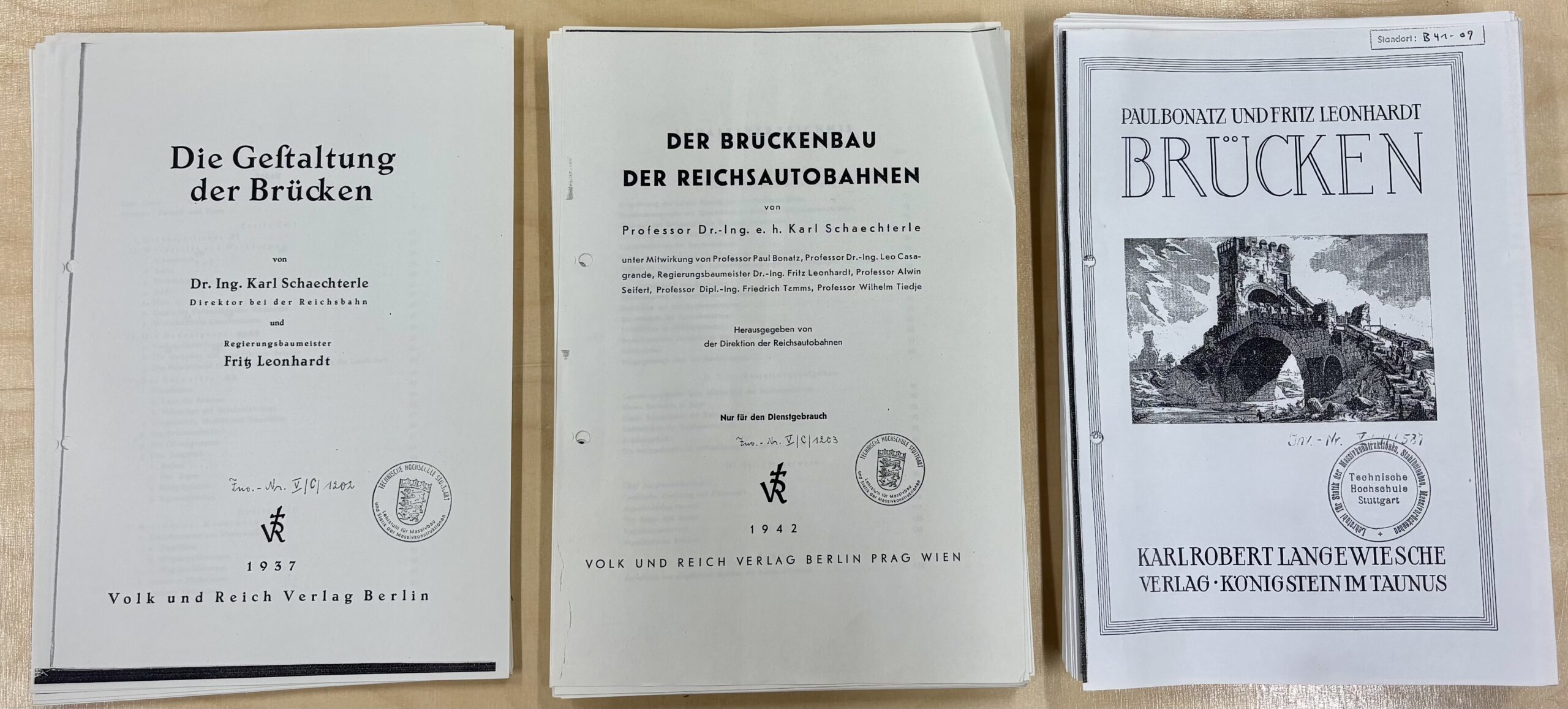

さきほど、20代の頃からの実践の積み重ねの上にと述べましたが、それを示すのが写真2の3冊の本です。左から順に、レオンハルト先生が27歳、33歳、42歳の時に関わった本です。

写真2:左から、『橋のデザイン(1937)』、『アウトバーンにおける橋梁設計(1942)』、『橋(1951)』

左は、1937年に出版された『橋のデザイン』です。シュツットガルト工科大学の教授でアウトバーンの総監として招聘されたカール・シュヒテル先生と、レオンハルト先生による共著で、アウトバーンにおける橋梁設計での知見をもとに書かれたものです。橋の形と景観の観点から橋のデザインについてまとめられています。

真ん中は、1942年出版の『アウトバーンにおける橋梁設計』で、アウトバーンでの技術基準や橋梁デザインの考え方、完成した橋梁の写真で構成されています。3部構成のうち、第3部は石造橋となっていて、鋼鉄やコンクリート材料の登場によって消滅が避けられないと思われていた石を用いたことがアウトバーンの特徴だと述べられています。多くの図版が掲載されていて、当時の検討過程を垣間見ることができます。右は、建築家としてアウトバーンの橋梁デザインに関わったパウル・ボナーツさんとの共著『橋』で、1951年の発刊です。実例を多く掲載し、橋のプロポーションや形、素材などについて述べられています。

これらを眺めてみると、アウトバーンの橋梁設計に携わり、建築家や造園家と協働するなかで、レオンハルト先生の橋梁デザインの思想が育まれたのだと感じます。

さて話がずいぶんそれてしまいました。ここまでお勧めしてきたのですが、現在、残念ながら日本語版は絶版となっています。なんとか復刊できないものかと、翻訳を担当された田村幸久さんからお話をいただき、動き始めたところです。みなさまにご支援いただくことが出てくるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いします。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら