インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

⑥明日は我が身、ブラジルのPC橋崩落事故 ‐人の振り見て我が振り直せ‐

(一般社団法人)日本構造物診断技術協会 顧問

アイセイ株式会社 技術開発担当部長

髙木 千太郎氏

1.まえがき

令和7年度もスタートして3か月が経過した文月にあたる7月1日、私が執筆する連載掲載を楽しみして待っている読者の方々の中には、新たな職や役職に就いた方、新たな職場に転勤・転職した方など、前年度が終わった3月までとはすっかり環境が変わる転機を迎えた読者がいると思う。社会人や日本の学生の多くは、この転機がプラスになるかマイナスになるかは分からないが、いずれにしても自分自身に大きな負荷がかかり、疲れ切ったと思う人が多いと思う。

私が転機と考えている日は、職場や役職等が替わる年度替わりを指し、公共機関、特に地方自治体の職員場合は4月1日が一般的で、民間企業の場合もおおむね公共機関と同様である。転機に該当している職員、社員及び学生は、この日を迎える前後には何か心騒がしく、それなりの自覚と心構えが必要となる。

公共機関や大企業に働く多くの人は、職場内での異動機会があることから、ある程度までは個人の希望が叶えられ、気分転換、やり直しが可能である。しかし、個人営業や中小企業の場合は、仕事を変えるか転職しない限り転機となる機会があるはずもない人もおり、そのような環境に人には私の話が理解できないと思う。もっとも、個人営業に人が私の連載を読んでいるとは思えないが。

私が話している転機について考えてみると、昇格した人以外の多くは、思い通りには希望が叶わず、これまでと何も変わらない日々をこれから9か月送らざるを得ないと肩を落としている人も少なからずいると思う。

職場の異動について考えてみると、公共機関に働く多くの人(国や都道府県の職員)は、一般的に一つの職場にいる年数が限られている。このようなことから多くの人は、折角担当する業務に脂がのってきて、更なる成果達成を意気込んでいたのに異動せざるを得ず、また一から出直しかと諦めの境地に陥る。このような目まぐるしく異動する環境から公共機関に働く職員の多くは、業務に執着している人が少ないのは事実であり、「専門性を持つ必要性はない」と断言する人も多い。私が在職していた東京都の場合、原則、一職場在職年数を数年と内規で決めていることから、担当業務に熱意を持って働く職員が少なくなる傾向が多い。近年よく言われる、公的組織の場合、職に精通する専門職の人が少ない、高度な技術を持つ職員が少ないと言われている理由の一つはここにある。

思い起こせば私が公務員になった昭和の時代は、一つの職場に10年を超えるベテランが数多く在籍していたことから、分からないことはその人に聞けば容易に理解でき、個人的に大量の資料を紐解いて調べる必要性はほとんどなかった。また、高度な専門技術を所有している職員が職場に数多く在籍しており、高度なスキルを持つ評価の高い職員には著名なコンサルタントや専業企業からの相談事も多く、産官学の専門人材との「やり取り」を横で聞いていた私は、羨望の眼で先輩の姿を見ていた。このようなことからか、我が国の道路技術を研究・検討する日本道路協会や土木学会等の委員会においても、東京都の職員が委員長ポストを数名が占め、橋梁を含め種々な社会基盤施設を対象に研究・指導的立場をとっていた。

しかし、昭和も後半になると驚くことに、あれほど外部委員会の主要ポストを占めていた高度な専門職の職員は皆無となった。東京都において、高度な専門職が減る大きな理由の一つとして、在職年数の制限があり、制限をせざるを得なくなった大きな原因である、「汚職」があげられる。私が公務員として在籍していた30数年の間に、橋梁や河川に関連する「汚職」事件は4度あり、そのたびごとに技術職の発言権や人事権には制限が加わり、一般社会からの公共機関・東京都に対する評価や信頼も急坂を転げ落ちるように落ちていった。

結果的に東京都で働く技術系職員は、一つの分野に関して専門的な知識を深めるよりも、幅広く種々な分野を学ぶ職員の育成に大きく舵を切り、残念なことに「広く浅く」の考え方が主流となっていった。

確かに「汚職」は国民の信用失墜となる最悪の事象ではあるが、私が思うに「汚職」、特に「贈収賄」事件を起こすのは、個人の資質が問題であり、職を固定し専門性を高めることが主因ではない、と断言する。しかし、世の中を見回すと、残念なことに我が国を含めて諸外国においても全ての分野に「汚職」事件があり、太古の昔から現代まで、「汚職」は多くの社会に存在し、解決策を模索する過程で、「悪」に染まる人間の弱い一面が問題とはなっている。しかし、いつものことではあるが、人が生まれながらに持つ弱さか、太古の昔からAIやロボット等近代化が急速に進む現代社会まで、それを無くす手立ては未だに見つかってはいない。

話は違うが同様に「贈収賄」とは少し異なるが、他国や他人の領土を奪う戦争を起こす人間の貪欲な欲望も同様である。現代社会に争いごとが無くなる日は永遠に無いと思うほど世界各地で「戦争」が起こっており、未だ先の見えない大国ロシア・プーチンの侵略「ウクライナ紛争」、イスラエルが中心となっている「パレスチナ問題」、他国米国が参戦(戦争はしないと断言していたトランプも方向転換)した「イスラエル・イラン紛争」、「スーダン紛争」、「シリア内戦」などなど、大国が介入し、資源等を奪い合う醜い戦いは恐ろしい数ほどある。私が思うに、自己中心的思考などの「思考の悪癖」、他人の物を奪う「行動の悪癖」、そして「環境の悪癖」など、生まれながらに人の持つ悪癖がこの世から無くなることは無いらしい、非常に残念である。

異動、転職等が集中する年度替わりの話に戻すと、私が想像するに今年の4月に思い通りの環境へと変わった人は少なく、次に来る転機の機会を探りつつ残りの3四半期をどのように過ごすかを考えている人がほとんどであろうと思う。そんな読者を取り巻く環境変化を考えている私自身は、社会人となって2度目の大きな転機を昨年度の4月1日に迎えたが、人生の幕引きに向かって外部活動を自粛し、秘かに最終到達点に向かって歩き出したはずであった。しかし、現時点の自分を外から見ると、転職から5四半期が過ぎた今、当初の決意は何処に行ったのか、新たな目標を持つ環境を求め意欲ばかりが先行し、空回り状態となっている。ここ数か月の自分を思い返すと私は、コロナ前の飛び石連休を忙しく送った日々は記憶のかなたに過ぎ去り、何も変化の無いつまらない、成果達成には程遠い日々を送っているのが現状である。さて、年度替わりと「汚職」の話もここで終わりとして、本連載の主題である社会基盤施設関連の話に戻すとしよう。

我が国の社会基盤施設に目を向けると、ここ数年メンテナンス不足を原因とする大きな事故の発生が無い。このような望ましい状況下において私としては、国が主導となって取り組んでいる予防保全型管理の必要性が各道路管理者にしっかりと根付き、これまで種々な取り組みの成果が確実に積みあがった結果であると思いたいところであるが?果たしてそうであろうか。それに対し、「髙木さん、甘いね!」「日本の取り組みは諸外国のとは違わないのに?事故が起こらないことが不思議だ?」などなど、多くの読者は本音で答えるだろう。その思っている私としては、本連載の読者に対し、我が国の社会基盤施設において、安全・安心が確実に守られているか?不安があるとすればそれは何かを是非聞きたいものである。

我が国の社会基盤施設に一抹の不安を抱く私は、我が国のメンテナンスの現状について国土交通省が公開している関連情報を調べてみた。予防保全型管理に向けた取り組みに修繕計画策定とそれを担う技術者の現状を以下に示す。

2. 我が国の予防保全型管理に向けた現状と課題

そもそも予防保全型管理とは、損傷や劣化が顕在化する前に対応する管理手法であり、対症療法型保全(修繕や改修)と比べてコストを抑え、信頼性や安全性を高めることを目的としている。予防保全型管理を実行するためには、中長期及び取り巻く環境に適合する計画策定が不可欠である。現在、予防保全型管理を強力に進めている我が国において、保全計画策定状況について以下に示す。

2.1予防保全型管理に向けた計画策定

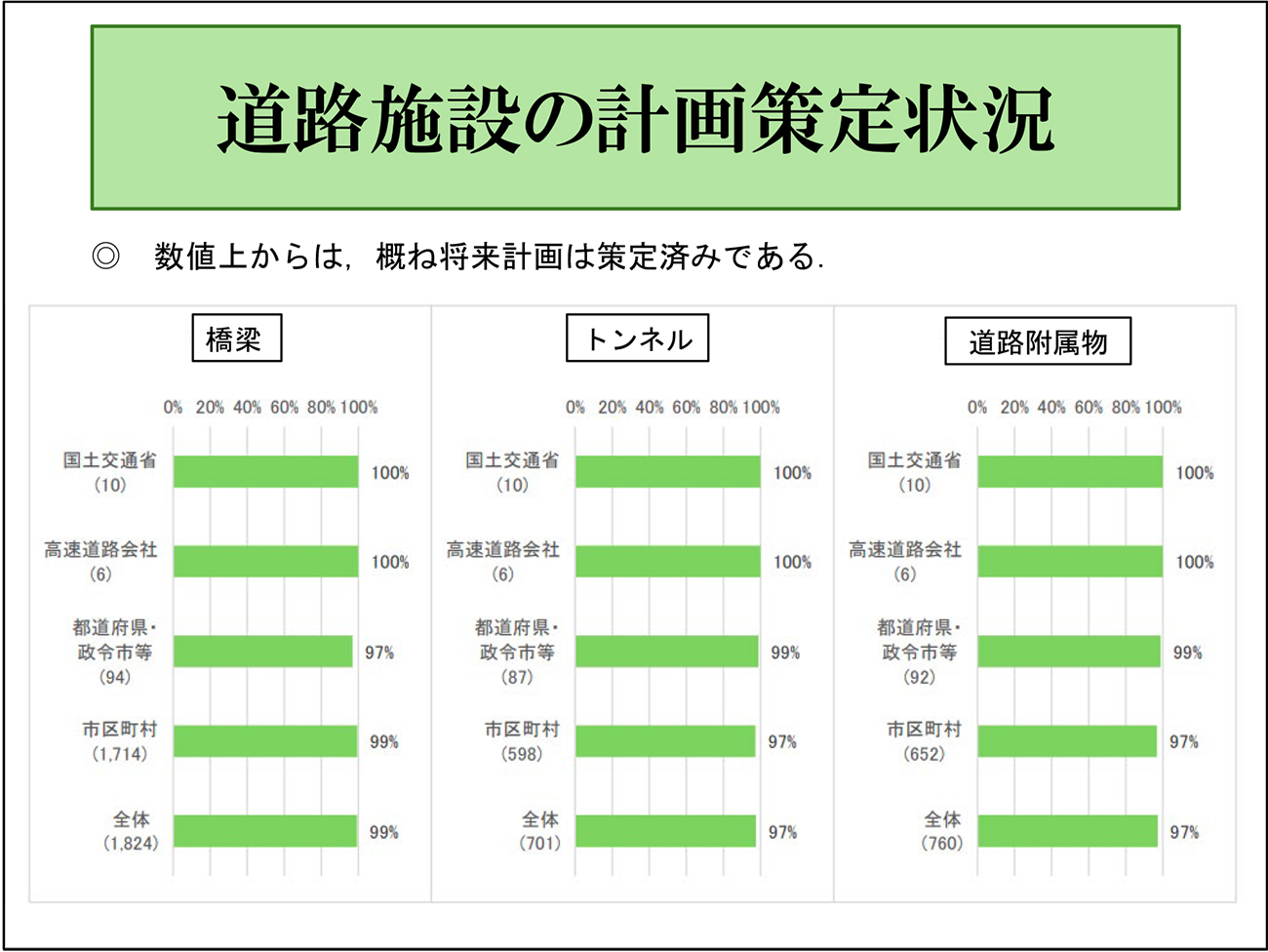

2014年以降、我が国においては道路橋・トンネル・附属物等の5年ごとの定期点検が法定化され、2012年末までに一巡が完了している。また、令和3年度から、全国の道路施設点検データを集約する「道路施設点検データベース・ⅹROAD(Road data platform)」の整備が開始され、民間による活用も想定される。国は、「道路メンテナンス事業補助制度」や「インフラ長寿命化対策補助」などによって、予防保全型管理への転換を促進している。このような環境下において、我が国の道路施設の計画(インフラ長寿命化計画及び公共施設等総合管理計画)策定状況は、図-1に示すように、橋梁について国、高速道路会社,地方自治体の全体で99%、トンネルが全体で97%、道路附属物が全体で97%と数値上では概ね策定済みとなっている。

図-1 道路施設の計画策定状況:国土交通省

課題としては、措置実施の遅延と予算の不足、技術者不足と人材育成、ガイドラインと評価ツールの整備不足及びデータの連携・活用体制などである。ここで、最重要課題である技術者不足の現状を示す。

2.2 地方自治体の技術者不足

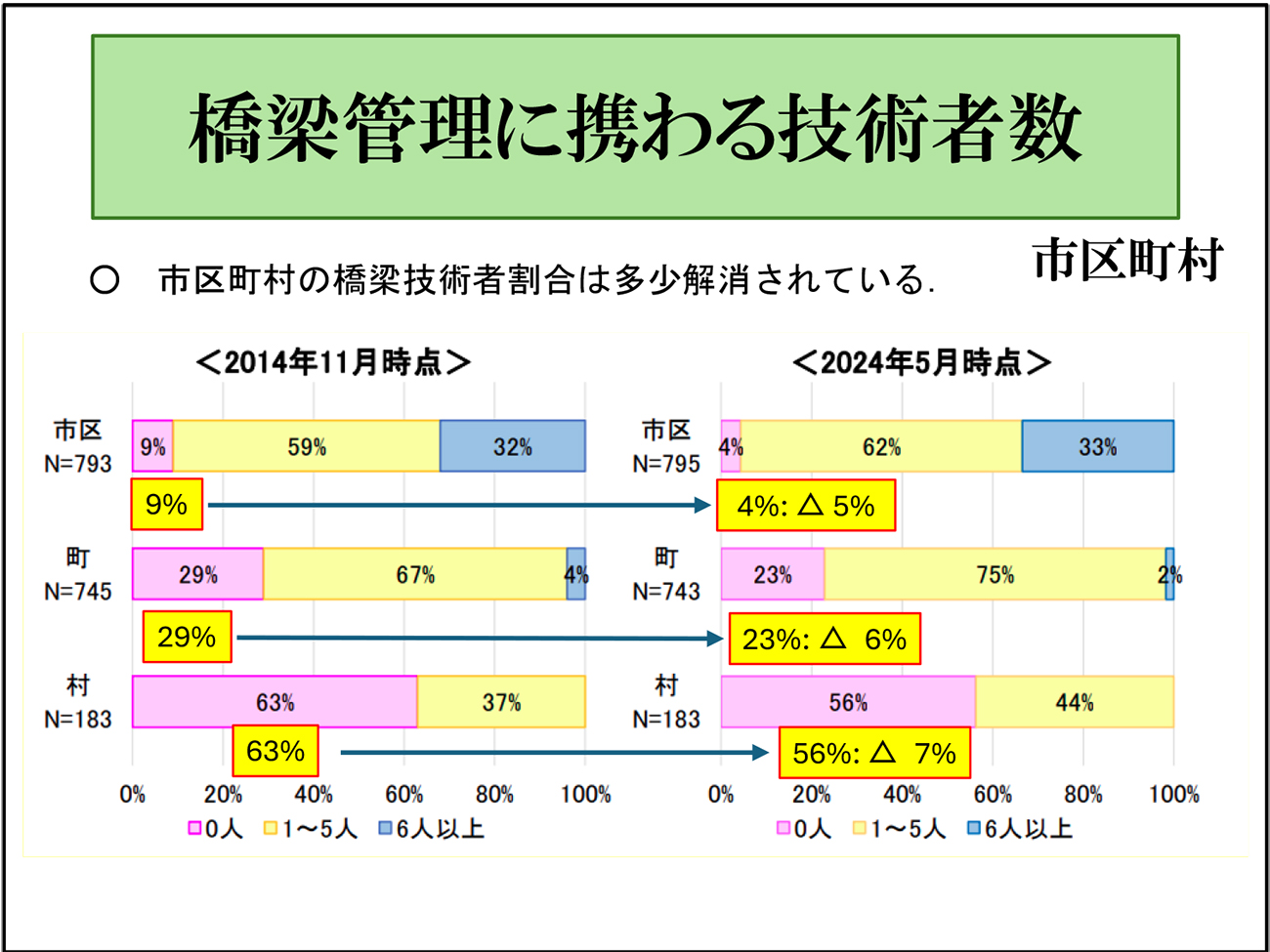

課題となっている橋梁管理に携わる技術者数であるが、図-2に示すように2014年11月時点で市区(793)においては0人が9%、町(745)においては0人が29%、村(183)においては0人が63%であったのが、それから10年が経過した2024年5月には市区(795)では0人が4%と5%改善され、町(743)では23%と6%改善、村(183)では56%と7%改善と全体的に技術者無しの状態を改善している。以上の数値を見て私としては、我が国のメンテナンス環境は良い方向に向かっている、社会基盤施設関連のメンテナンス不足を原因とする事故が皆無になる、と言いたいところではあるが自信をもって断言できない。

図-2 道路橋の管理に携わる技術者数:国土交通省

私個人が肌で感じている我が国の現状は、たまたま人命を奪う崩落事故等が発生しないだけの話であり、危険度は毎年高まっていると言いたい。その理由を具体的に示すことは避けるが、ハインリッヒの法則(Heinrich’s Law)事故発生予備群は静かに、そして表に出ない範囲で徐々に増加し続けているのが真実であると思う。現状が「嵐の前の静けさ」であるとすると、私としては事故発生に繋がる僅かな兆候を掴みたいものである。ここで、事故発生リスク抑制のキーポイントである我が国の新技術の動向について示す。

2.3 予防保全型管理と新技術

予防保全型管理の実現にあたって、新技術は「診断の高精度化・自動化・省力化」及び「予測と判断の高度化」の両面で貢献することになる。

近年の我が国においては、国が地方自治体等に対し、先に示した人手不足の課題を抱える現状を踏まえて、道路施設の効率的・効果的なメンテナンスを進めるために、新技術の活用を強く進めている。例えば、国の地右方自治体に対する補助制度として、「道路メンテナンス事業補助制度」があげられる。しかし、「新技術推進」に対し地方自治体の職員の声として、「新技術は本当に機能するのか?」、「新技術がなんだ!次から次へと補助金申請に条件を付けて」、「新技術を使いこなし、真の実績を上げている自治体はどこなの?」などの陰の声が私の耳には聞こえてくる。

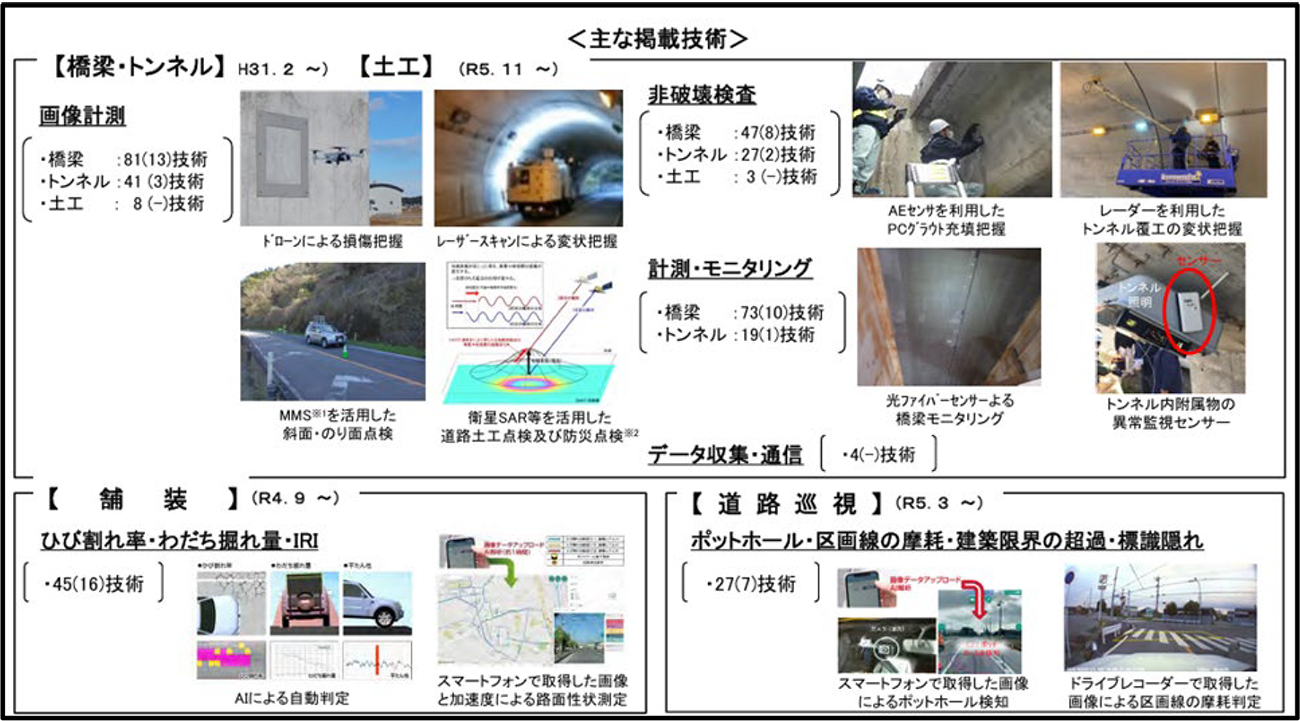

そもそも国が進める新技術とは、「技術の成立性が技術開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されており、実用化している技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用効果が同程度以上の技術または同程度以上と見込まれる技術」と謳っている。国が示している具体的な事例を示すと、橋梁・トンネル・土工の点検に関する新技術として、図-3に示すように第一に画像計測関連は、ドローンによる損傷把握など橋梁81技術、レーザースキャンによる変状把握などトンネル41技術、MMSを活用した斜面・法面点検など土工8技術、第二に非破壊検査関連としては、AEセンサーを利用したPCグラウト充填把握など橋梁47技術、レーザを利用したトンネル覆工の変状把握などトンネル27技術、赤外線画像による解析ソフトなど土工3技術、第三に計測・モニタリング関連としては、光ファイバーセンサーによる橋梁モニタリングなど橋梁73技術、トンネル内附属物の異常監視センサーなどトンネル19技術、第四にデータ収集-通信関連としては、ネットワーク構造モニタリングなど4技術である。

図-3 点検支援技術 性能カタログ:国土交通省

次に、舗装点検の新技術として、第一に舗装のひび割れ率・わだち掘れ量・IRI関連として、AIによる自動判定など 45技術、第二に道路巡視関連としてポットホール・区画線の摩耗・建築限界の超過・標識隠れ関連として、スマートフォンで取得した画像によるポットホール検知など27技術と数多くの点検・調査関係の新技術が性能カタログに並ぶ。以上は点検関連の新技術であるが、修繕関係も同様に多くの技術が事例として挙げられている。ここで、新技術に関する地方自治体側における使用について、「二巡目以降の定期点検では、性能カタログに掲載された点検支援技術等を活用し、効率的な点検をすすめる」と国が指導している。関連する動向として、国が設置している「新道路技術会議」があげられる。先の会議の中で各委員が議論している内容は参考にはなるが私としては、地方自治体をリードする国として、国内外の関連技術を丁寧に調べ、中で審査項目として謳われている研究の必要性、研究成果の有効性、研究計画の妥当性を公正に公表してもらいたい。それに加え、これまでカタログ等に掲載し、実務で使われた新技術について再評価を行い、真の姿を公表して貰いたいと思う。その理由は、何が本当に有効なのかが分からないからである。

新技術に関して地方自治体が取り組む理由は、国が地方自治体への補助制度、「道路メンテナンス事業」補助金申請が新技術の採用によって優位に運ぶとなれば多くの地方自治体は、新技術を何とか使い、国費率:5.5/10×δ(δ:財政力指数に応じた引き上げ率)の補助採択を有意に進めたいと思うのは当然の理屈である。

国が新技術の採用を強力に進めた結果、私が見聞きしている情報によると地方自治体の担当者の多くは、「今年度の補助金申請に関して、何でも良いから新技術を絡めた内容にして貰いたい」との条件を付してコンサルタント等に設計業務を発注し、新技術の組み込みを指導している。国内の都道府県、市区町村全てが先に示す状況とは思わないが、意欲的な職員を抱える地方自治体は、新技術採用に前向きとなるはずである。その結果、多くの地方自治体において、新技術の導入が相応しくない環境で無理やり使い、その結果が思わしくない状況となっているとも聞く。逆に、私個人として本当なのかと疑問も沸くが、新技術の採用によって担当職員の意欲も上がり、業務自体が好転した事例もあるようである。どちらが本当なのであろうか?

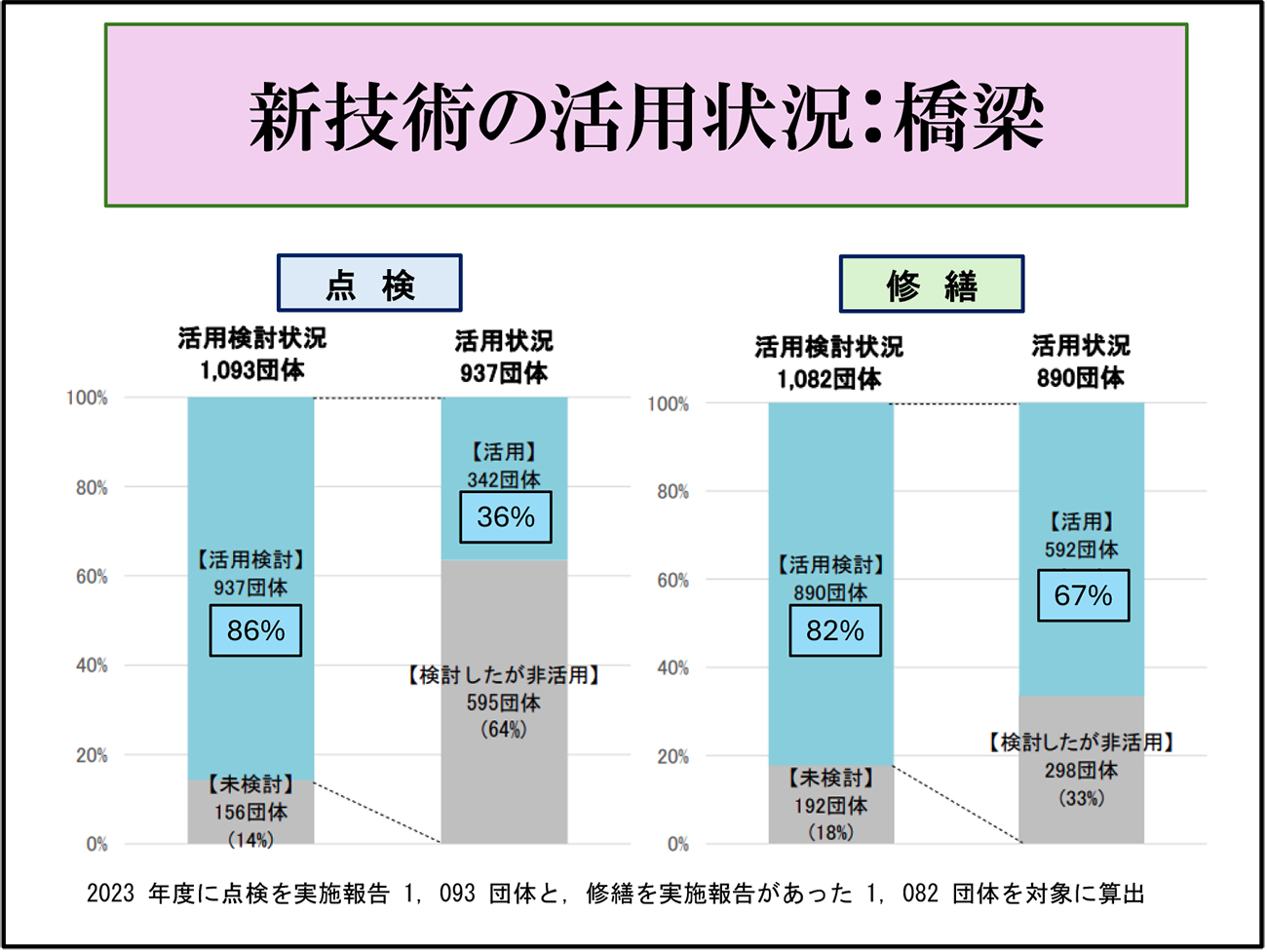

国から公表された資料を調べると道路橋点検に関して、図-4に示すように新技術活用検討地方自治体数1,093(総数1,788団体)うち活用検討が937と86%で、そのうち実際に活用したのが342の36%、検討はしたが非活用が595の64%となっている。結局活用できたのは、対象地方自治体1,093のうち31%である。同様に修繕を調べてみると、図-4に示すように活用検討司法自治体は、1,082団体のうち890の82%、最終的に活用したのは592と55%である。内容はともかく、点検に関係する新技術採用地方自治体数は、総数1,788の19.1%であり2割弱である。

図-4 新技術の活用状況:点検及び修繕

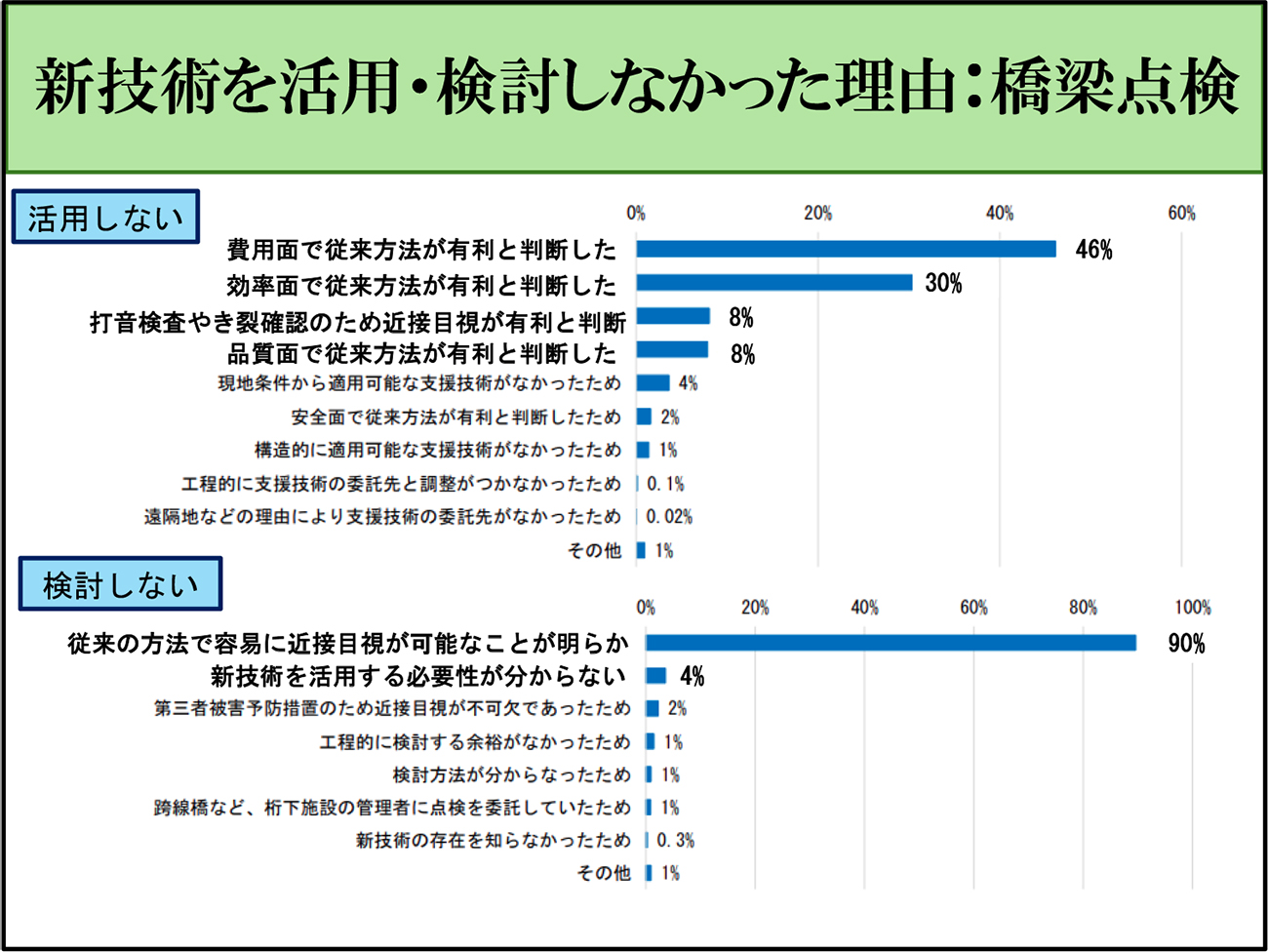

橋梁点検における新技術を活用しない理由として挙げているのは、図-5に示すように「費用面で従来方法が有利と判断した」のが46%、「効率面で従来方法が有利と判断した」のが30%、「打音検査やき裂確認のため近接目視が有利と判断した」が8%、「品質面で従来方法が有利と判断した」が同じく8%となっている。また、検討しないとした理由は,「従来の方法で容易に近接目視が可能なことが明か」が90%、「新技術を活用する必要性が分からない」が4%となっている。

図-5 新技術を活用しなかった理由:橋梁点検

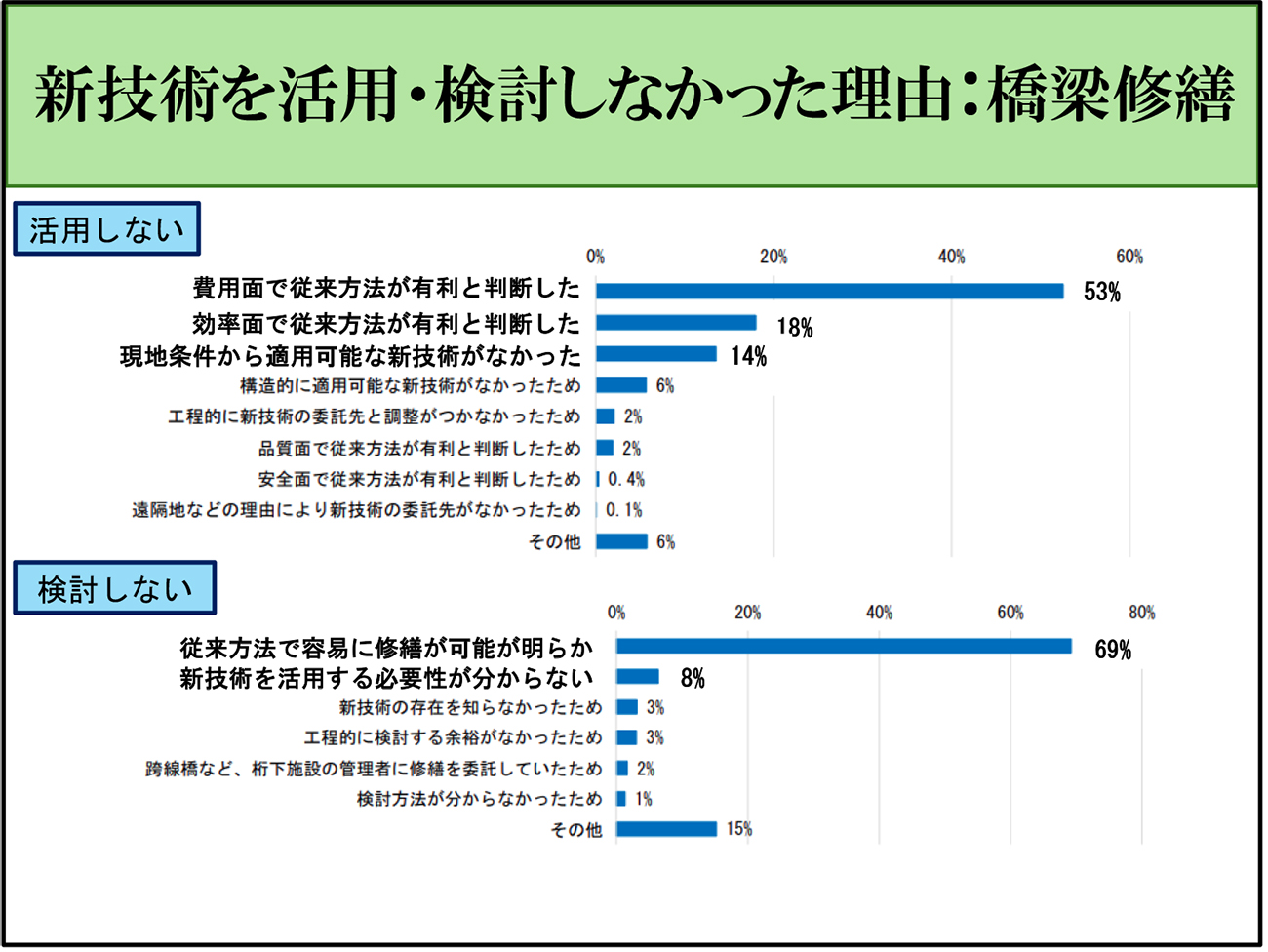

橋梁修繕となると、図-6に示すように活用しない理由としては、「費用面で従来方法が有利と判断した」が53%、「効率面で従来方法が有利と判断した」が18%、「現地条件から適用可能な技術が無かった」が14%である。検討しない理由は、「従来方法で容易に修繕が明か」が69%、「新技術を活用する必要性が分からない」が8%となっている。

図-6 新技術を活用しなかった理由:橋梁修繕

私が国土交通省の関連サイトから先に示す資料をダウンロードして見た感想は、国の担当部門が考える、「我が国のメンテナンスが抱えている課題解決に新技術を機能させたい」との前向きな思いと、それに対する地方自治体の「新技術!これを使わないと補助対象では無くなる、何でも良いから、どこでも良いから新技術を取り込め」との補助金獲得優先の姿、その狭間で対応に苦慮している地方自治体の姿が垣間見える。

私は、国の考えも分かるが、地方自治体の専門技術者及びメンテナンス予算不足の現状も分かる。私個人の意見を述べると、これまで説明してきた数値が正しいとすると、我が国の地方自治体における社会基盤施設担当者の認識は高いと考えるが、それはそれとして、取り組み全てが最大のプラスに機能し、貴重な人命を奪う悲惨な事故発生が永遠に無くなることを願いうばかりである。

我が国のメンテナンスの課題解決の方策として積極的に進めている点検と修繕の新技術に関する分析に関する話題提供はここまでとし、過去の連載において毎回のように取り上げてきたが、このところ私がサボタージュして話題提供していない「橋梁の崩落事故」について取り上げることとしよう。今回の連載導入編の話題提供は、南アメリカのブラジルで起こったコンクリート長大橋の崩落事故である。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら