高専発、インフラメンテナンス人材育成・KOSEN-REIM(高専レイム)の挑戦

第12回 香川高専におけるメンテナンス人材育成の実践

香川高等専門学校

社会基盤メンテナンス教育センター センター長

林 和彦氏

はじめに

全国5高専が連携して取り組むインフラ維持管理技術者向けのリカレント教育プロジェクト「KOSEN-REIM」では、社会基盤の長寿命化を支える人材の育成を目的に、公務員や建設コンサルタント等の実務者のためのステップアップ型の講習プログラム(リンク:R2SJ第1回)と、インフラメンテナンス分野を教える人材である実務家教員の育成(リンク:R2SJ第8回)を両輪とした体系的な教育システムを構築しています。さらに、これらの取り組みを持続的に展開するため、外部から高専を支援する財団法人(リンク:高専インフラメンテナンス人材育成推進機構)が設立され、運営の安定と発展を下支えしています。

5高専連携の橋梁メンテナンス講習会においては、香川高専では、橋梁点検(基礎編)を年4回、橋梁点検(応用編)を年1回開催することを現時点での定常状態としています。本稿では、教材整備、主として基礎編を対象とした講習会の運営、地域連携に関する香川高専の具体的な取組みについて紹介します。

地域とつながる教育体制

香川高専では、2008年より太田貞次教授(当時)らが中心となり地元自治体の技術者向けに橋梁維持管理講座を実施し、地域に根ざした人材育成を長年にわたり継続してきました(道路管理者のための実践的橋梁維持管理講座)。2019年のKOSEN-REIMへの参画を契機として、2020年4月に香川高専内に「社会基盤メンテナンス教育センター(iMec香川:アイメックカガワ)」を設置し、専任教員(ゼネコンとのクロスアポイントメントによる雇用:2024年3月まで)1名、事務補佐員2名、建設環境工学科教員(併任)3名の体制で活動を開始しました。

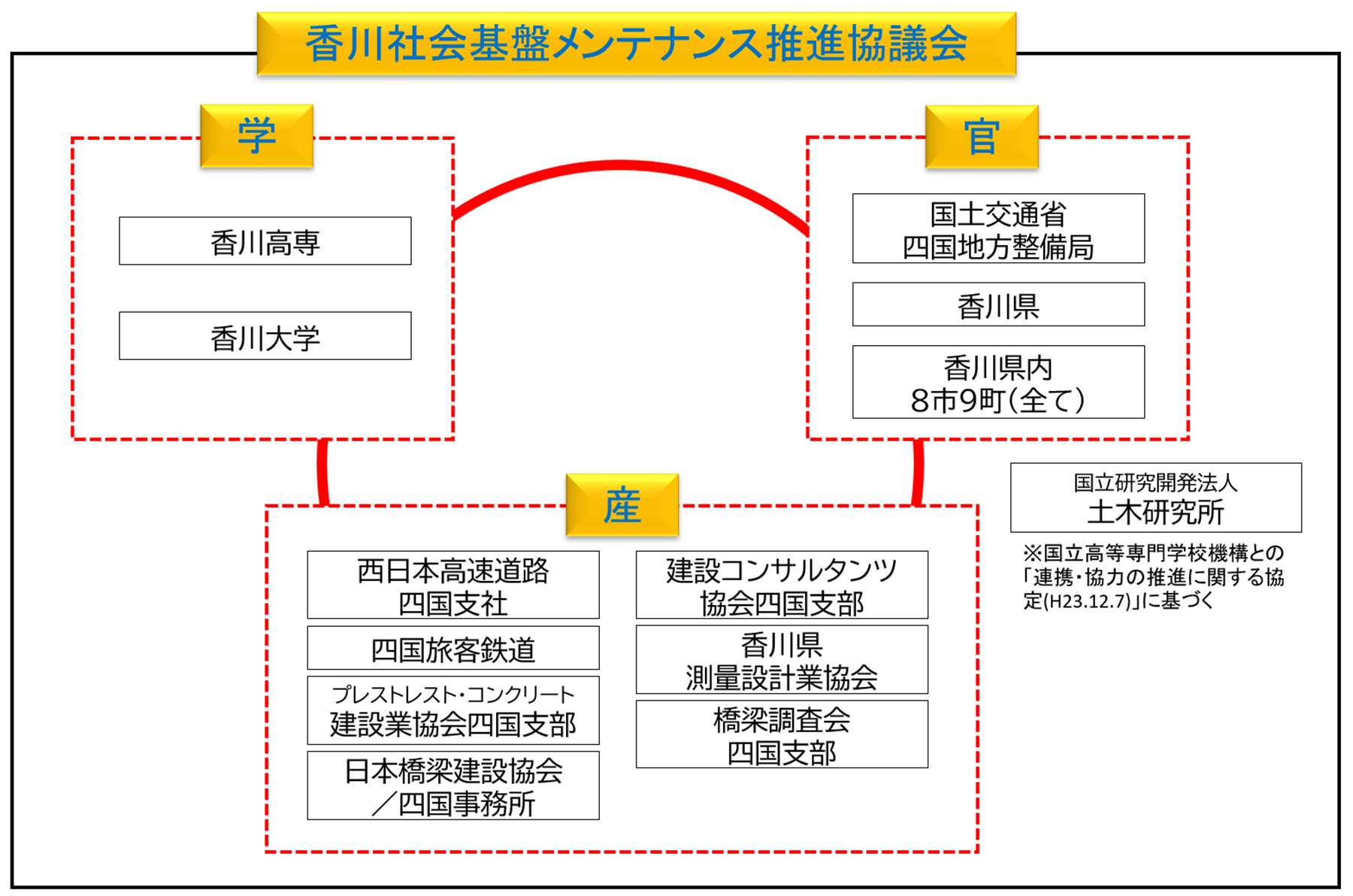

注目すべきは、四国地方整備局、香川県内の全自治体(8市9町)に加え、地元の香川大学やインフラ関連団体、建設コンサルタント団体などで構成される「香川社会基盤メンテナンス推進協議会」の設立です。この協議会では、地域の課題共有、ニーズに基づいた講習内容へのフィードバック、新技術やICT導入の検討など、産官学の連携を通じて実践的な議論を進めています。学が主体となる講習会は、ともすれば一方通行になりがちですが、本協議会の枠組みによって、地域の実情に即した内容となるよう不断の調整が図られており、現場で真に求められる教育のかたちが着実に実現しつつあります。そこで得られた具体的なフィードバックの一部は、香川高専にとどまらず、連携5高専全体の講習会運営にも反映されています。

香川社会基盤メンテナンス推進協議会組織図

香川社会基盤メンテナンス推進協議会組織図

協議会内には技術部会を組織し、個別の課題について継続的に議論を重ねています。また、2025年7月には会員である香川県測量設計業協会と共同で、道路橋定期点検要領の改訂に関する講習会を開催し、ディスカッション形式で踏み込んだ意見交換を行うなど、産官学が連携することの意義と効果を実践的に示しています。そうした取り組みを通じて、香川高専としても“学”の立場から果たすべき責務を担い、地域全体のメンテナンス技術力向上に寄与しようと努力しています。

実物を展示するフィールドの整備

インフラ分野の教育では、「見る」「触れる」「体感する」といった体験的な学びが欠かせません。香川高専では、校内に300平方メートルの橋梁点検実習フィールドを整備し、供用を終えた実橋梁部材を移設・展示することで、実物に即した教材環境を実現しています。

収集だけでなく、展示方法にもこだわっているのが、RCT桁(香川県提供)、プレテンションPC桁(プレストレスト・コンクリート建設業協会四国支部提供)、ポストテンションPC桁(福岡市提供)、の3種類の桁を断面が比較できるよう“川の字”に並べた展示です。それぞれの構造形式や断面形状を比較しながら学べるよう工夫しており、プレストレスの導入方法や断面の違いといった設計・施工上の特徴を視覚的に理解することができます。

3種類の桁断面の比較(右端がRC橋台縮小モデル)

3種類の桁断面の比較(右端がRC橋台縮小モデル)

また、移設が難しい下部工については、RC橋台の縮小モデルも現地に製作し、新旧の設計の違いを反映させたり、設計施工について理解するために、一部の鉄筋を露出したり、豆板や不適切な打継ぎ処理等のコンクリート施工時の初期欠陥を模擬したり、維持管理や検査に関わる教育的要素が盛り込まれています。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら