橋梁四方山話

日本の知恵

日本の過去の橋で、結果的に持続可能性につながった事例をいくつか紹介する。橋の要求性能はその時代の社会的背景が大きく関わる。まずは物資がなかった太平洋戦争前後の事例である。小規模の橋梁であるが、鉄のない時代、木の桁と無筋コンクリート床版を合成した橋が北海道で350橋以上建設された。この木コンクリート橋は高橋敏五郎氏によるアイデアで、畑山義人氏らによりその一部が現存することが近年発見された1)。図-1はそのうちのひとつの雨滝川橋である。

図-1 雨滝川橋(出所:畑山義人氏)

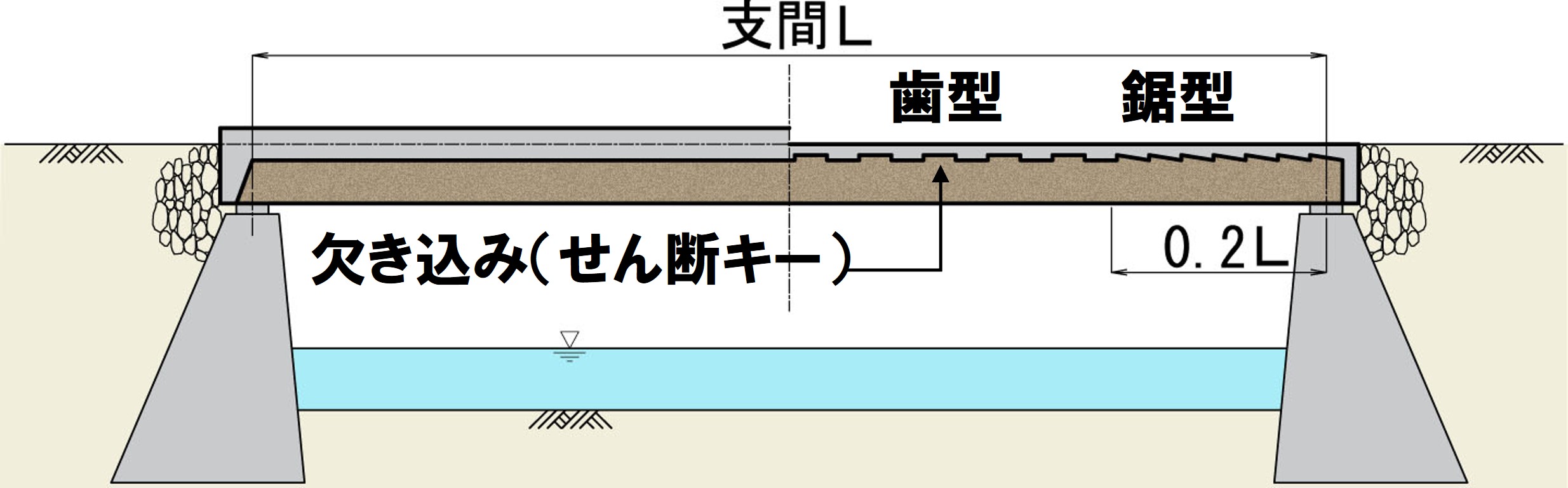

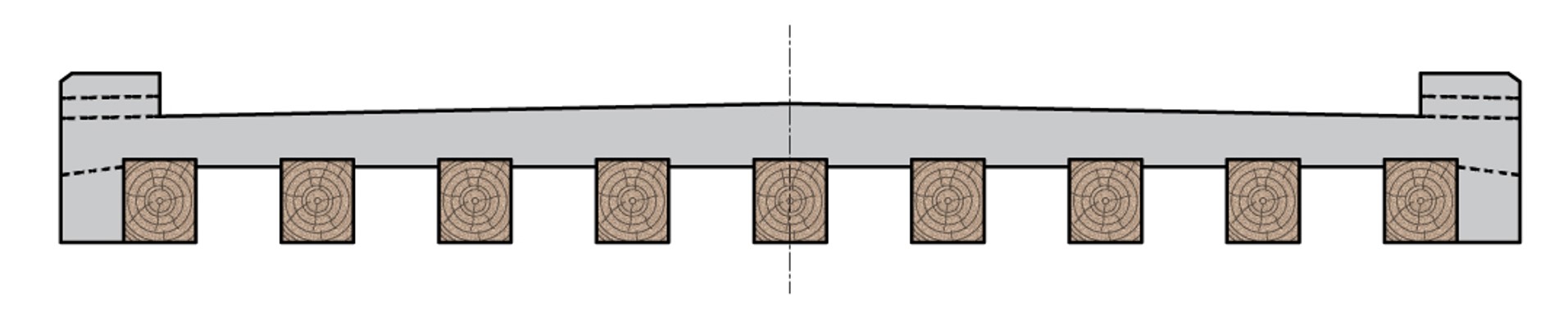

木桁は一本物の丸太を加工したもので、無筋コンクリート床版との接合は木桁にせん断キーとしての歯形の浅い切り込みを入れで合成構造としている(図-2)。

図-2 木コンクリート橋の構造(出所:畑山義人氏)

一般的に、一本物の木材はその樹齢と同じだけの耐久性がある。またコンクリート床版は無筋であるために腐食する要因がない。かつては外桁に雨よけのトタン板が張られていたとのことである。技術者に難問を突き付ける物資不足の時代背景が、高耐久な構造を生み出した事例である。そしてこの橋は、まぎれもなくノンメタル橋の先駆けと言える。

保全最小化の重要性を認識していた技術者たち

1966年完成の天草三号橋(図-3)の所長であった住友建設(当時)の今井均氏は、当時からPC鋼棒のグラウトの重要性を見抜いており、ドリルで削孔してまで100%のグラウト充填にこだわった。近年コア抜きしたこの橋のコンクリートは「青々」していたと聞く。何故か。例えば、1959年に完成した嵐山橋のコンクリートスランプは脅威の2.5cm。当時はネコと言われた一輪車でコンクリートを運搬し打設していた。そして、その超かた練りコンクリートは、試験室のように竹で突っついて締め固められていた。生産性が格段に向上した現在のコンクリート打設からすると、材料も施工法も贅沢な時代であった。天草三号橋は今でもすこぶる健全である。

図-3 天草三号橋(出所:三井住友建設)

同じく1966年完成の上姫川橋(図-4)は、常時のひび割れを許容する世界初のPPC(パーシャルプレストレス)構造であり、設計者は北海道大学教授(当時)の横道英雄博士である。北海道という寒冷地に建設されたこの橋は、常時のひび割れを許容するPPC構造ゆえに、当時から橋面防水を施していて、今でも健全である。

図-4 上姫川橋(出所:三井住友建設)

日本の塩害対策指針ができたのが1984年。これによってコンクリートの塩分濃度が規制され、塩害地域のコンクリートのかぶりを厚くする施策がとられるようになった。しかし、この指針のはるか昔からコンクリートの耐久性の本質を見抜いていた設計者、施工者がいたのである。いずれの事例も基本的なことであるが、今でも戒められる。耐久性に配慮した構造物は保全を最小にするので、供用段階のCO2排出量を最小化できる。100年というライフタイムの橋にとって、このことは重要である。最新技術も効果的であるが、技術者のちょっとした配慮が橋の耐久性を各段に向上させることを忘れてはならない。

鉄道の再利用文化

阪神・淡路大震災や東日本大震災で損傷した桁を再利用した例や2)、古レールを再利用した駅舎など、できるだけ廃棄をしないという文化が鉄道にはあるように思える。特に後者は、例えばJR浅草橋駅で今でも昔の古レールを見ることができる(図-5、図-6)。ドイツのクルップ社などの輸入鋼材であったレールを、1932年の関東大震災復興時に再利用している。これらのレールは八幡製鉄ができる前の輸入材なので1900年以前のもの。120年以上経っていることになる。ネットを見ると、建築の方がデザイン性も含めてこの価値を見いだしている。

図-5 JR浅草橋駅ホームの古レールを使った構造物 / 図-6 JR浅草橋駅に使われているクルップ社の古レール

40年前の偉業

泉満明博士は、いち早く橋のCO2排出量の研究に取り組んだ先駆者である。2003年に初めて鋼橋とコンクリート橋のCO2排出量の研究論文3)(図-7)に出会った筆者は、このような観点で橋を見るということができることを知った。しかし、泉博士は1984年からこのテーマを研究していたのである5)。その時点で、橋は建設から解体、再利用までというライフサイクルでのCO2排出量が大きいことを指摘している。当時は試算のための材料不足から、建設段階のCO2排出量の計算に限定されていたものの、その着眼点には感服する。この研究から40年経った今、我々はやっとそこに追い付こうと動き出していることを知る必要がある。

図-7 橋面積当たりのCO2排出量と支間の関係5)

ドイツのシェル構造がそうであったように、物資不足という社会的背景は技術者の創造性を刺激し、材料最小化のアイデアや新しい発想を喚起させてくれる。そして、日本の「もったいない」という文化は、土木にとってもサステナビリティそのものなのである。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら