能登復興事務所 地震そして豪雨からの復興

豪雨災害......地震後2週間後ぐらいのところに後戻り

豪雨災害.......地震後2週間後ぐらいのところに後戻り

中屋トンネル 夏ごろをめどに対面通行で復旧

――9月の奥能登豪雨で起きた、再被災状況は

杉本 大きな被害を蒙りましたが、主要な道路としては珠洲道路とか、輪島までの道路はある程度通れましたので、地震後2週間後ぐらいのところに後戻りしたという状況に戻った感じになりました。県から権限代行して復旧した道路については、ほとんどまた通行できなくなったので、もう一回最初から啓開し直す必要が生じました。とにかく、全方面が土砂で埋まってしまったので、文字通り振出しに戻った感がありました。

――結構心が折れる状況ですね

杉本 確かにそういう状況であったかもしれませんが、豪雨前から作業を続けてくれていた日建連の方々や、県内他地域の建設業者さんが現場にいてくれて、すぐに作業を始めてくれたのが、地震発災直後との大きな違いでした。

清水地区の地滑り状況と復旧状況

塚田川の被災状況と復旧状況

珠洲大谷川 被災・復旧状況

本格復旧用に投入したゴムクローラ式コンクリートミキサー車(能登復興事務所 X(旧Twitter)より)

復旧現場に特殊な油圧ショベル「スパイダー」を投入(能登復興事務所 X(旧Twitter)より)

例えば孤立集落の解消は、地震災害では18日ぐらいかかっていましたが、豪雨災害では6日で解消できました。

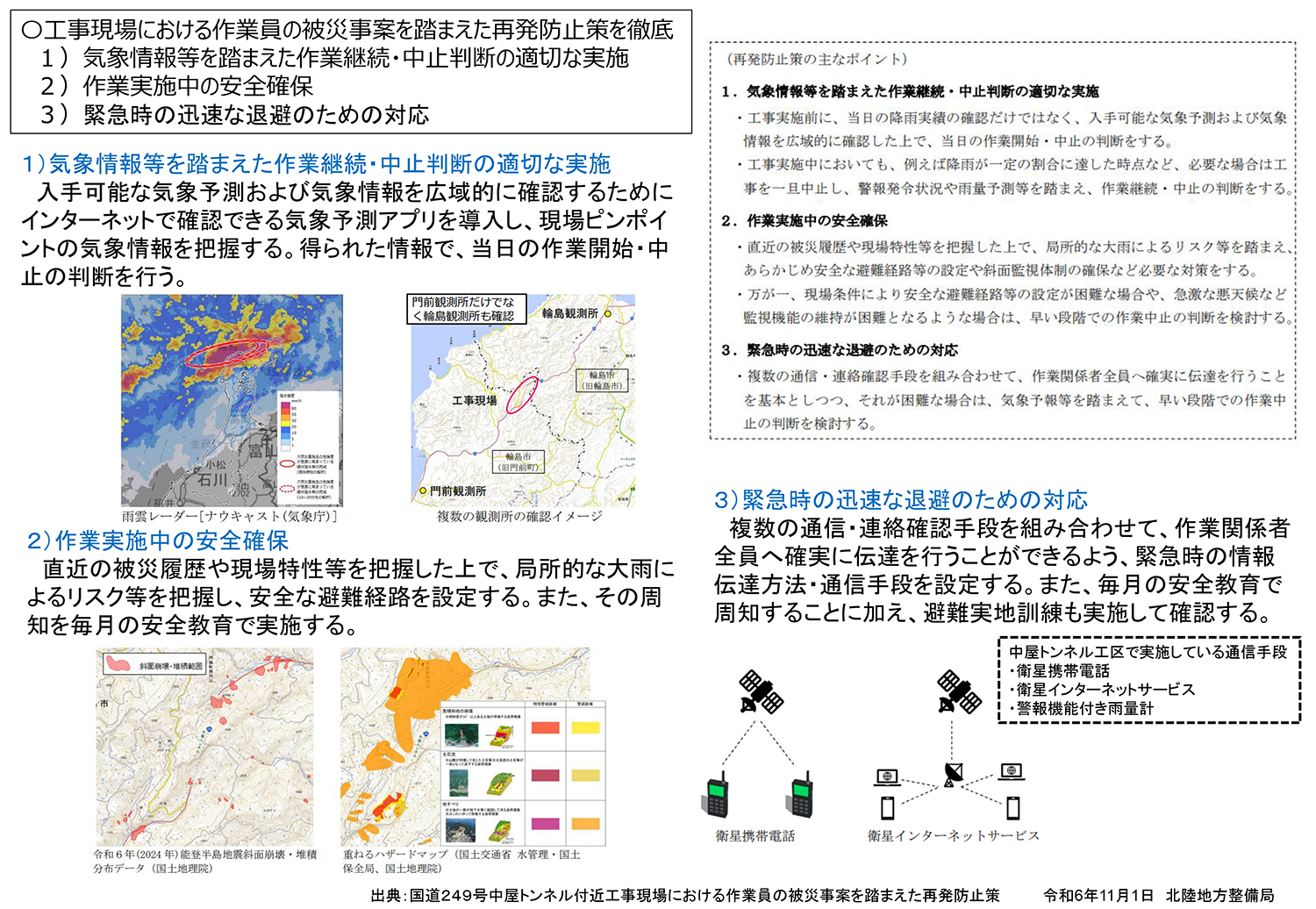

(豪雨災害時において、その前から)地震後の応急復旧を進めていた方々は、地域の事情なども大きく理解しており、必要な重機も地域にありました。さらに我々インハウスエンジニアも地域をよく理解するに至っていました。これらスタッフと手段が揃っていたことが、比較的早い道路啓開につながったと考えています。また、地震とは違って橋梁等で段差が生じて車が通れなくなるという事もありませんでした。ただ中屋トンネルの斜面付近で土砂が崩れて、それに巻き込まれて死亡された方が出てしまったのは痛恨の極みでした。

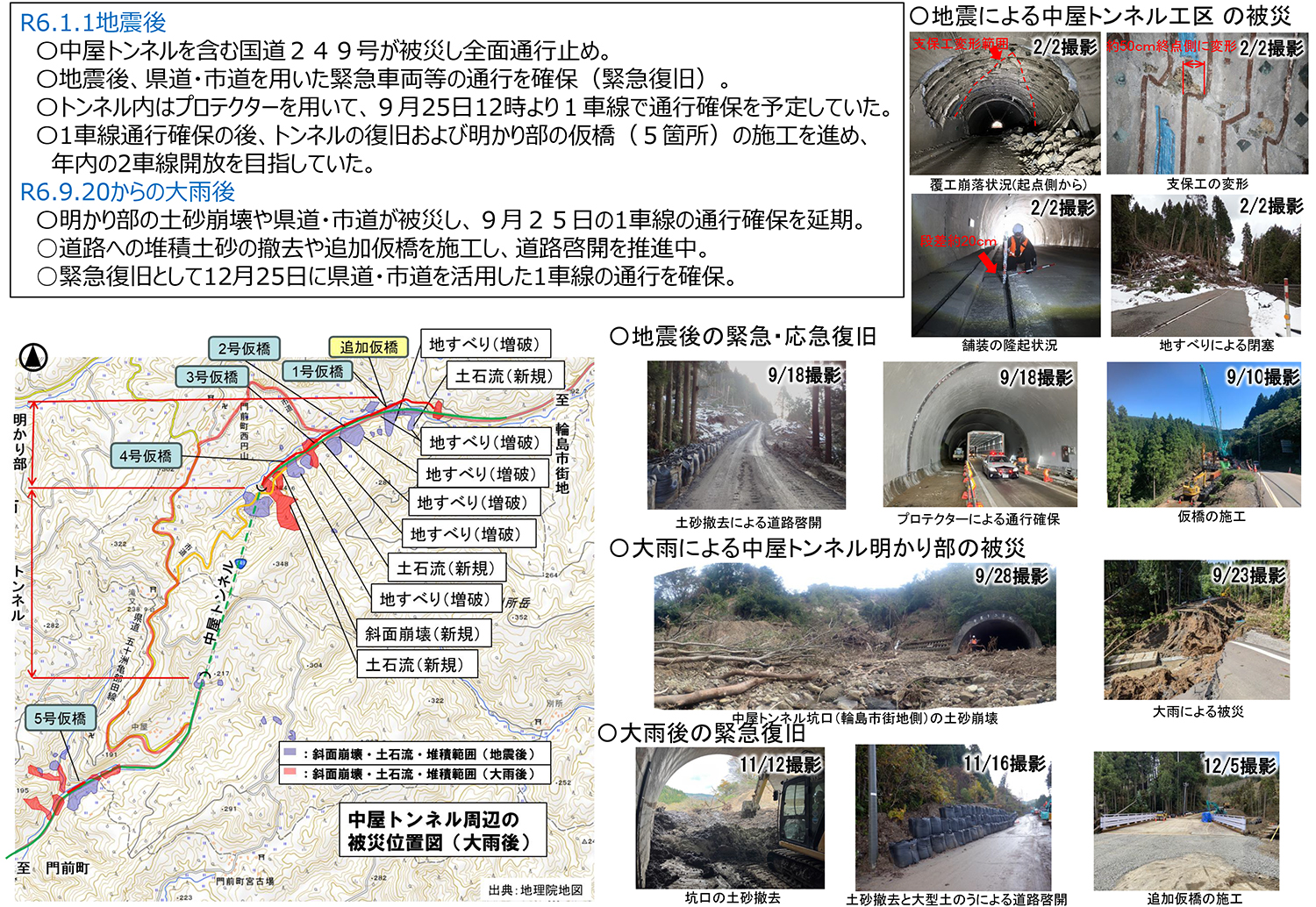

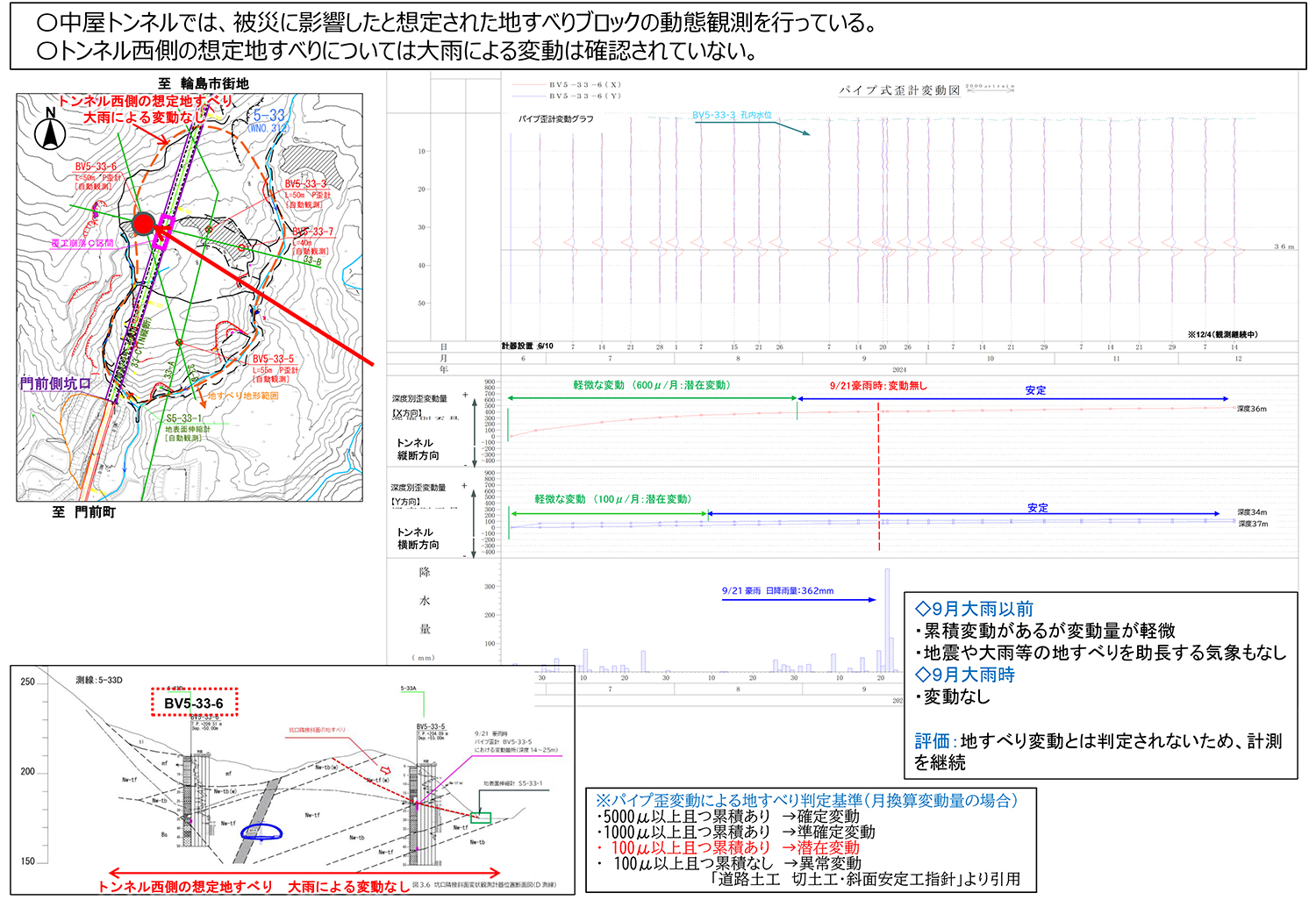

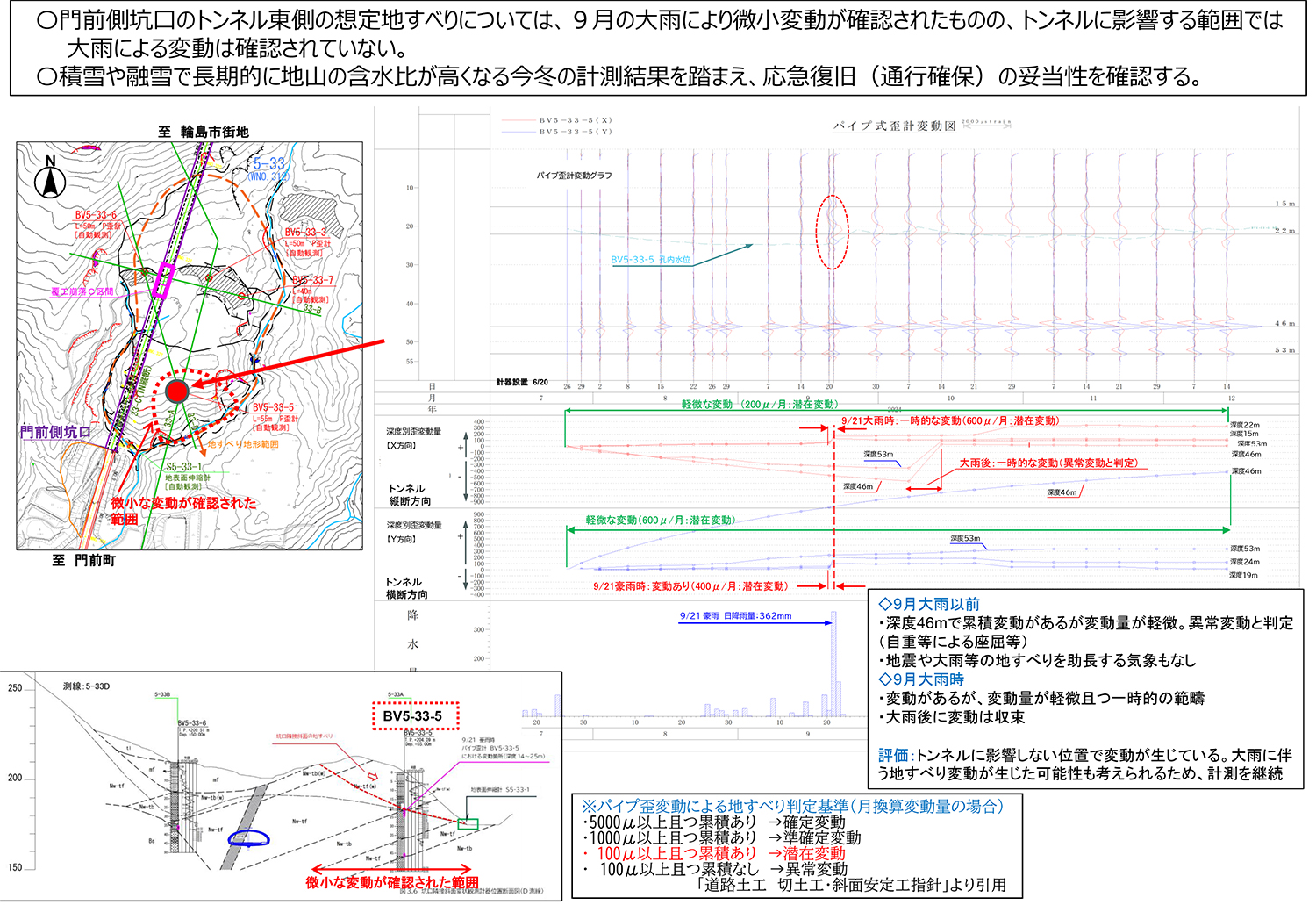

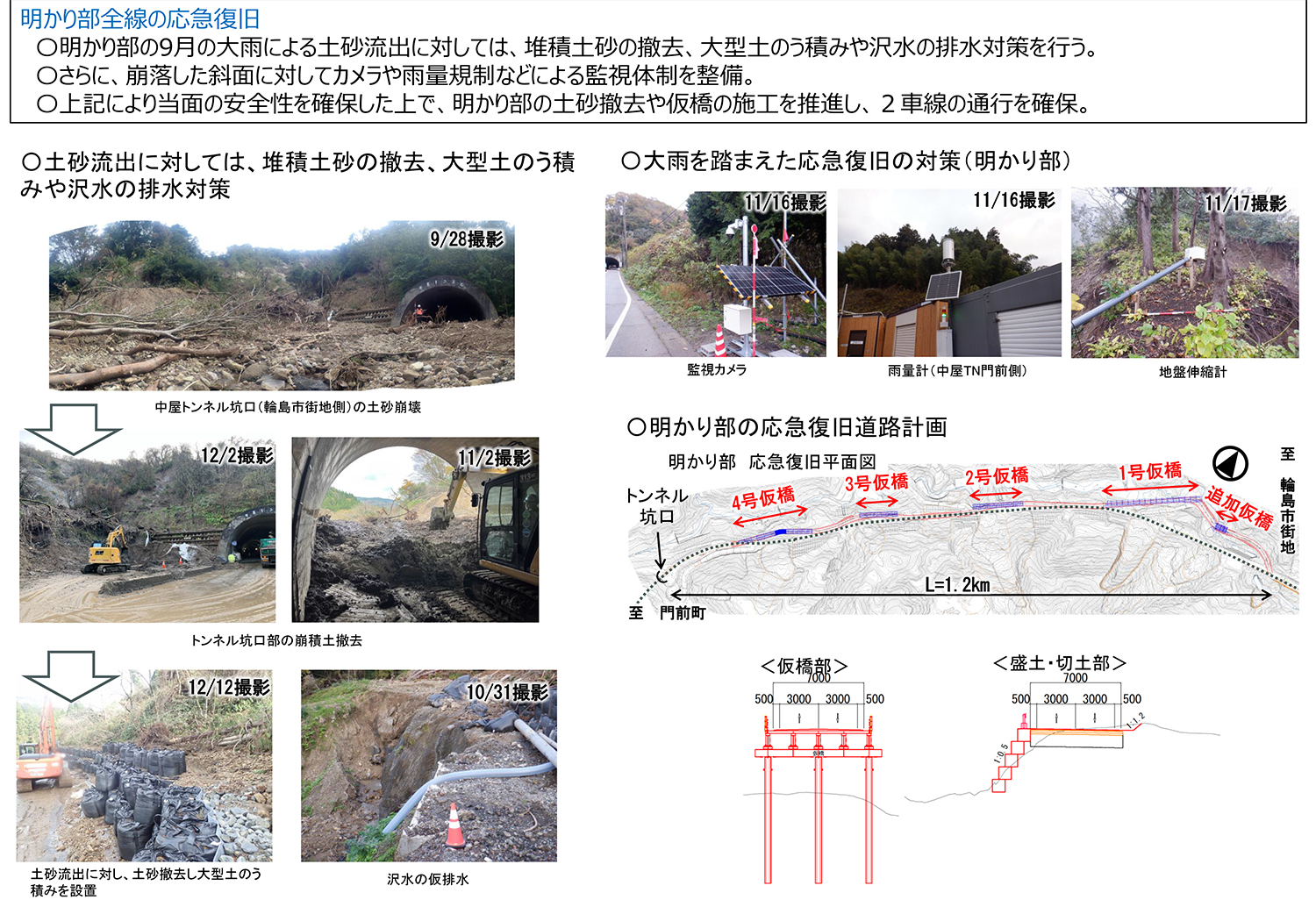

中屋トンネルの被災状況(地震/豪雨)

地震と豪雨の二度の被災もクリスマスには1車線の通行を確保した

水害後の調査、工事時の安全を守るための措置

――トンネルで一番大きく被災したのは中屋トンネルですか

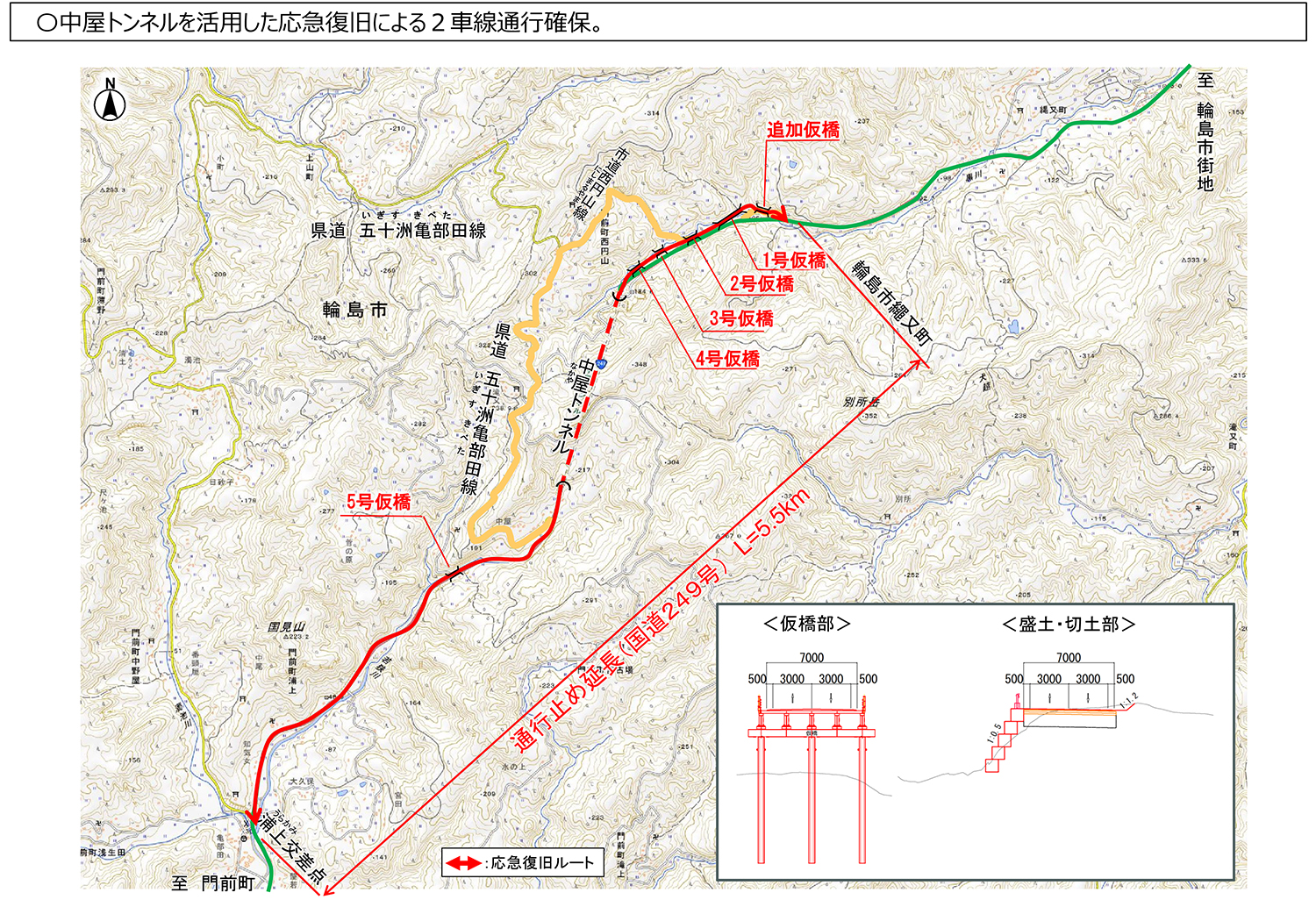

杉本 トンネル構造本体は、今回の豪雨ではどこも大きな被害は出ていません。ただし中屋トンネルもそうでしたが、前後の坑口の斜面が豪雨で崩壊して、大きな損傷が生じました。中屋トンネルについては、市道や県道、さらに仮橋などを使って迂回して通行できるようにしていただいています。

現状のう回路(2025年2月18日掲載 井手迫瑞樹撮影)

仮橋の設置状況(2025年2月18日 井手迫瑞樹撮影)

――中屋トンネルは豪雨直前に片側交互通行ができるようになるというアナウンスをしておられましたよね

杉本 そうです。しかしこの度の豪雨が生じて、結局開けることはできずにいます。予定としては夏頃をめどに、しっかりとトンネル内部も完全に直し片側1車線ずつの対面通行できるように復旧する予定です。

7橋ほどの仮橋を構築、土砂堆積部はトンネルで抜く

――中屋トンネルの北側は大規模な仮橋を作っていますね

杉本 7橋ほどの仮橋(Sqcピアー工法およびLIBRA工法)を架設しています。傍らにあった河川や道路は跡形もなくなっている状況で、土砂は除ける量ではなく、山が横にずれているぐらいの勢いで崩れているため、仮橋を作って道を通すことにしました。中屋トンネルの復旧は、この仮橋による復旧も含めた形で夏ごろに供用させるものです。

仮橋の設置を進めていく

.jpg)

.jpg)

.jpg)

仮橋の設置状況②

――仮橋で仮復旧させるわけですが、本復旧はこの膨大な土砂を除く作業を行うわけですか、それとも……

杉本 土砂が堆積しているところはトンネルで抜いていく案を考えています。

――以前、平成24年7月の豪雨で一般国道57号の滝室坂付近(阿蘇市一宮町)が60m崩落し、所長が今仰ったような大規模な土砂が現道になだれこみました。ここも仮復旧はヒロセのRoRo支柱を用いた橋脚とプレガーダー桁による仮橋で道を作りました。しかし本復旧はご存じのように滝室坂に約5kmのトンネルを掘る形を採用しています。同様のトンネル構造が適しているのではありませんか。

杉本 最終的にはトンネル構造になる方向です。

逢坂トンネル 約6万㎥を遠隔操作などをを用いて効率的に排土

大谷トンネル・ループ橋 現道位置で本復旧

――ほかの2トンネルの進捗状況は

杉本 国道249号逢坂トンネルは、海側に仮復旧道路を1本作っています。本復旧については、同トンネル内部の損傷は多少あるものの、直すことは可能です。但し、片側の、坑口のところで、山全体が大きく土砂崩落していますので、その土砂の排土が課題でした。

逢坂トンネル東側坑口付近の状況(2025年2月18日 井手迫瑞樹掲載)

逢坂トンネル坑口から少し東側の道路があった個所、巨大な岩塊でどこが道路かわからない(2025年2月18日 井手迫瑞樹撮影)

――土砂をどかすにしても仮設アンカーなどを土砂に設置してある程度安定化させたうえで作業を進めないと危険なのではないですか

杉本 現在は土砂の頂部当たりの土砂を除去しています。その後は仰ったような対策を行い、本格的に土を掘削し排土していくことになろうかと思います。

ここでは「ネットワーク対応型無人化施工システム」および「AI制御による不整地運搬車(クローラーダンプ)の自動走行技術」を導入しています。

1台のバックホウは遠隔操作により掘削します。掘削した土砂は2台のクローラーキャリアが予めプログラミングされたルートをAIで無人運転し、定められた現場に排土するという面白い取り組みです。昼間だけでなく、夜間も施工することができるため、非常に施工効率が上がっています。

「ネットワーク対応型無人化施工システム」および「AI制御による不整地運搬車(クローラーダンプ)の自動走行技術」

(写真は熊谷組提供)

画像データ、捜査データ、GNSSなどの情報データを一括して送受信し、25GHz高速無線LANシステム、60GHzミリ波無線帯、各種無線LANを組み合わせて長距離かつ大容量伝送が可能なシステムを構築し、こうした施工を実現したという事です。

――この取り組みではどれくらいの土砂量を除去することになるのですか?

杉本 今回、逢坂トンネル上部の不安定な土砂、約6万m3の排土を行いました。そのうちクローラダンプ約600台分(約3,000m3)について遠隔操作による効率的な施工を行いました。

――この取り組みはどこがやっているのですか

杉本 熊谷組が取り組んでいます。

――最終的にはどのような本復旧構造となりましたか

杉本 現道での本復旧は時間がかかりすぎ困難とされ、別線でのトンネル建設を進めることになりました。

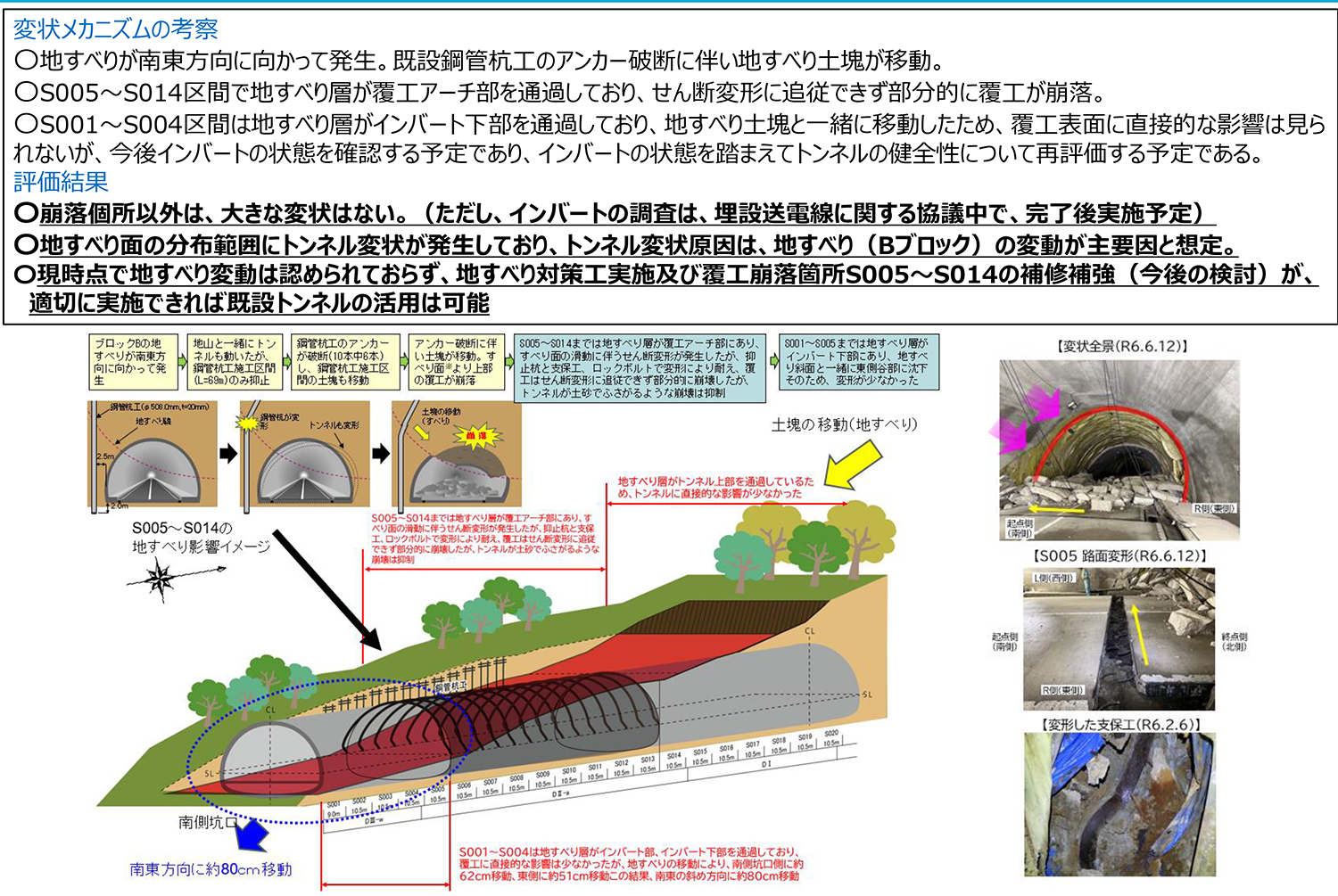

――大谷トンネルは

杉本 大谷トンネル、大谷ループ橋はセットで考えていました。あとでも話しますが、大谷ループ橋は構造物自体はさほど損傷を受けておらず、大谷トンネルの本復旧の方針次第で直す、あるいは使わない方向で考えるという事になっていたためです。

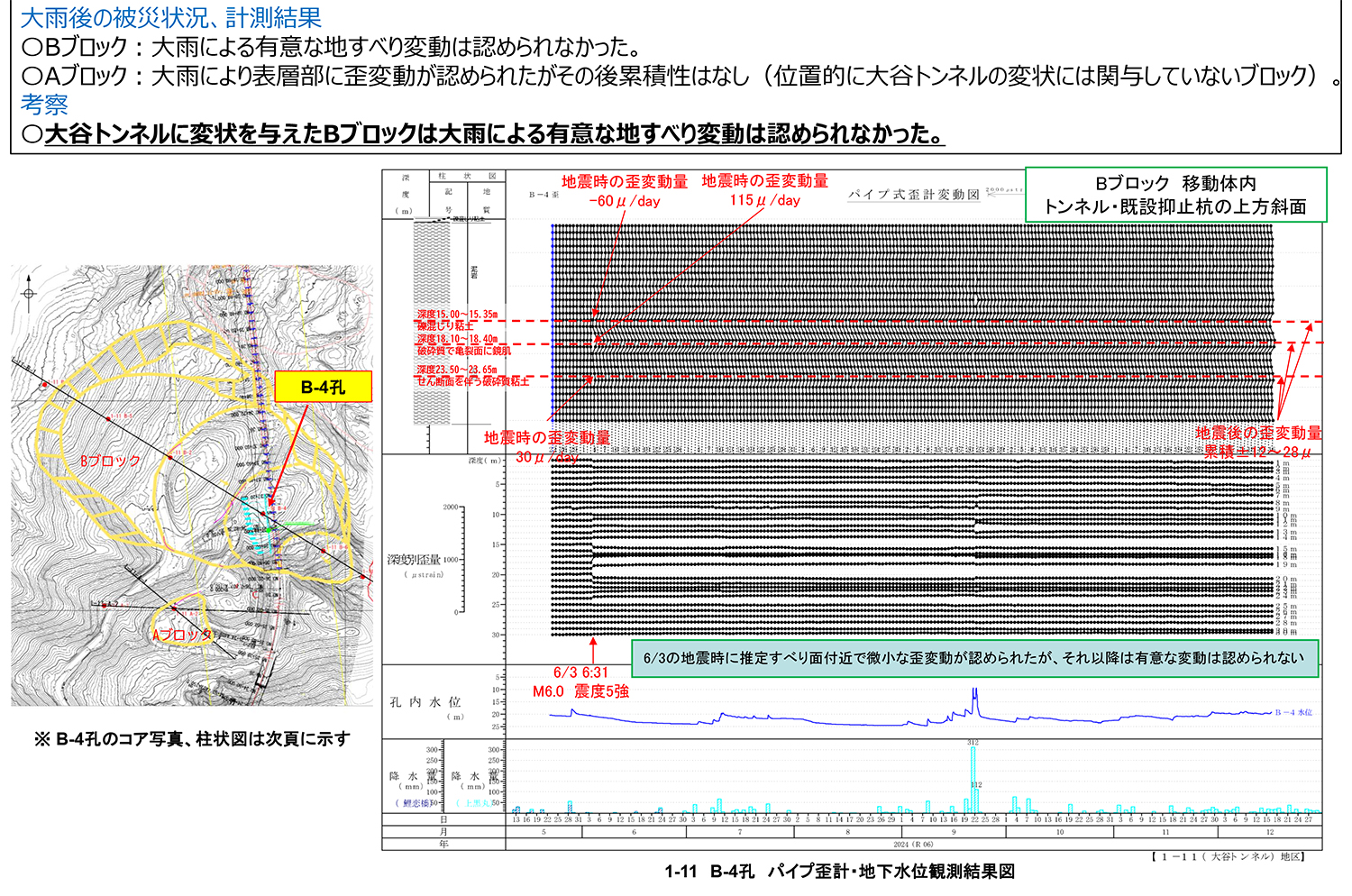

大谷トンネルは中屋トンネルと違って地震時の滑り面が完全にトンネルの中に入っています。豪雨災害時にはさほど変状はありませんでしたが、雪国は融雪時に水が土壌に浸透して変状を起こすことがありますので一冬を越した状況を分析することにしました。その結果、滑り面の変状はさほど見られなかったこともあり、今回は迂回路となり得る県道・市道が存在し、すみやかな道路機能確保が可能なため、現道位置での復旧を実施することにしました。

大谷トンネルの調査結果

――滑り面の変状対策はどのように行いますか

杉本 地質調査結果にもとづき新たに判明した地すべりに対し、抑止杭や頭部排土、押さえ盛り土などを複数の対策を実施していく予定です。

――大谷ループ橋の被災状況は

杉本 地震によって橋台部背面の盛土が大きく損傷しましたが、さらに豪雨災害時に珠洲市街地側の盛土部が損傷してしまいました。ただし、ループ橋本体は大きな変状は出ていません。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

大谷ループ橋の被災状況(2024年10月19日 本社特約カメラマンが撮影)

――今後どのように直していきますか

杉本 まずは、使うのかどうかも含めて検討していましたが、今回大谷トンネル同様、現道での本復旧が決まりました。

ラーメン構造の上部工や橋脚には変状は出ていません。橋台や盛土部だけがやられている状況ですので、比較的シンプルな盛土部の補修補強で対応可能であると考えています。

長大のり面・斜面崩壊などの対策 地震で落ち切ってない岩石もある

段差防止工 プレキャストの踏掛け版を採用

――長大のり面および斜面の豪雨による損傷状況とその対策についてはどのように考えていきますか

杉本 沢地形の斜面崩壊・土石流箇所の特徴としては、大雨により沢地形の急峻な斜面が飽和し、崩壊しました。崩土に大量の沢水が流れ込み土石流となり、道路を閉塞に追い込みました。崩壊箇所は地震で緩んでいたと考えられる箇所もあります。これは道路沿いにおける斜面崩壊・切土のり面崩壊においても同じメカニズムで、増破箇所においては地震時に緩んでいた不安定な土塊が残存していた可能性があります。盛土部の崩壊については、豪雨による大量の表流水、地下水の流入により飽和して崩壊したものと考えられます。

まだ、本復旧については具体的な方針は定まっていません。一般的には法枠およびアンカー工が斜面対策のベースになろうかと思います。破砕帯などはありませんが、地震で落ち切ってない岩石はおそらくあります。そうした危険個所は、できるだけ早く無くすべく、対策工を施工していければと考えています。

仮復旧としては、堆積した土砂をとりあえず除去すると共に監視カメラや雨量計を設置して斜面監視を行うと共に、大型土嚢などの待ち受け対策を実施しています。また、道路沿いの斜面崩壊については、崩壊部から小規模な崩落や落石が懸念される箇所においては、仮吹付で被覆しています。

盛土崩壊箇所については、表流水や地下水の流入が懸念される箇所には、表流水の処理と共に、排水砕石層を設けた盛土構造に変更を施しました。

――先ほど紹介された遠隔施工や無人化施工、AIの導入なども図ってきたいものですね

杉本 そうした新技術も用いて、危険を回避しつつ施工できる取り組みを行っていきたいと考えています。

――その「新技術」ですが、以前のインタビューでお話しされていた盛土部の一部の橋梁化の検討、それから橋梁やボックスカルバートと盛土部の境界で段差が生じない構造の検討を行う必要があるという事を以前お話しされていました。こうした段差はそのくらいの構造物で発生したのでしょうか。また、その後の検討はどのように進んでいるのでしょうか。また3Dプリンターによる排水構造の製作などにも取り組んでおられますが、そうした内容についてお答えください。

杉本 道路で発生した段差の数量は多すぎてわからないというのが正直なところです。また、盛土についての橋梁化の方針が決まっている個所が具体的に出ているという状況でもありません。

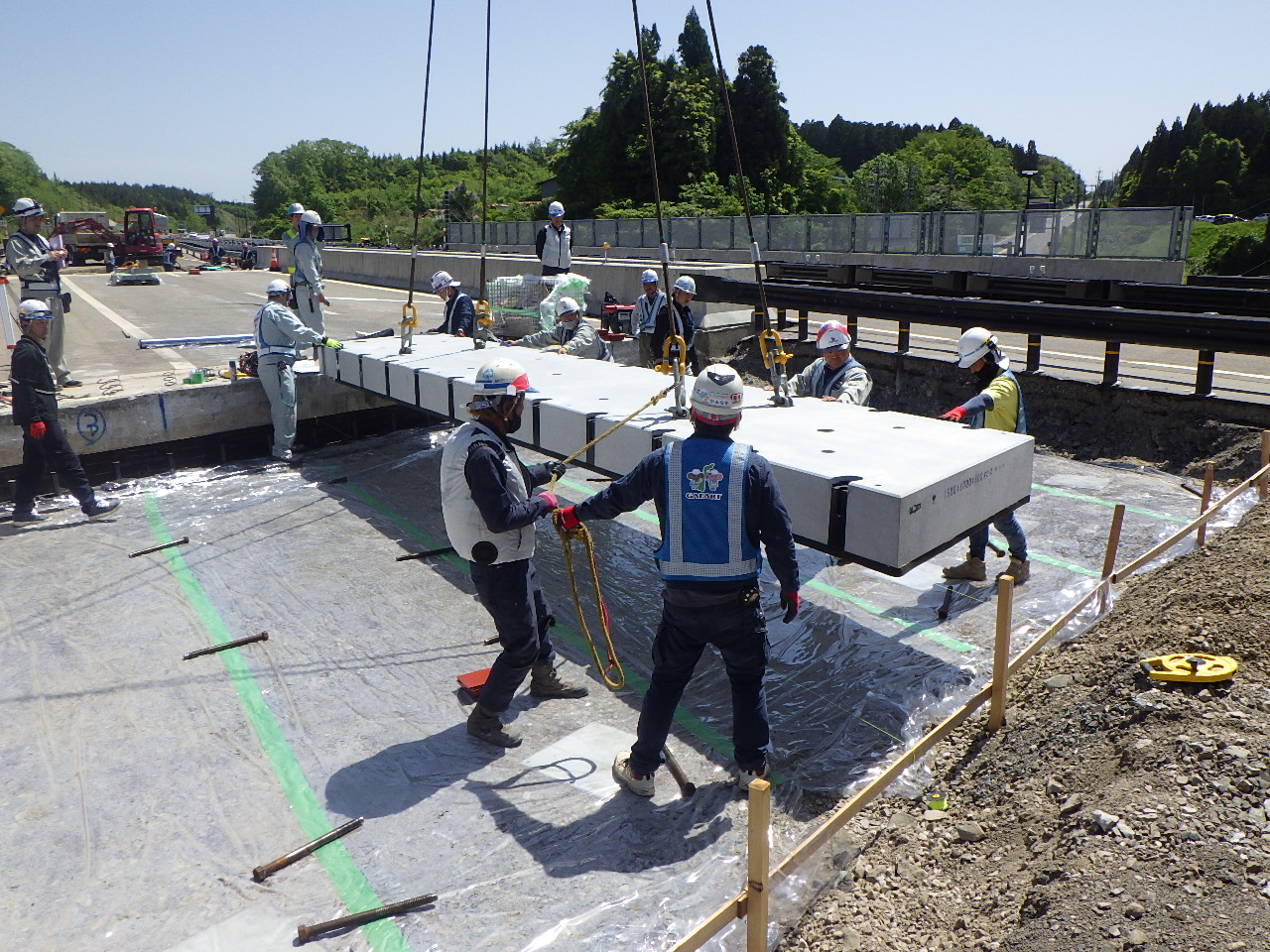

橋台と盛土の境目の段差防止工はプレキャストの踏み掛け版を能越道で春以降に一斉に入れる予定です。今回採用したプレキャスト版は従来の一体型とは違い、パーツがいくつか分かれていて取り外しができる構造になっています。このタイプのプレキャスト版はもともと少し高かったのですが、その結果、路肩のあたりまで覆ってなくても多少隙間があっても段差防止効果を大きく作用することはないと判断したことからある程度サイズを統一化し、コストを大きく縮減しました。

部分的に取ったり外したりできるので、通行させながら片工でも配置できる柔軟性があります。プレキャスト版ですので現場打ちの手間も減らせます。コッター継手を採用したガイアートが開発したプレキャスト踏掛け版です。

路肩を開けていることによる利点もあります。

――どんな利点ですか

杉本 空いている部分があることによって崩れている部分や空洞を横から視認できます。点検しやすくなる、という事です。

――施工はいつからどこで行いますか

杉本 この春から、のと里山空港IC橋と洲衛高架橋で施工する予定です。

プレキャスト踏掛け版の設置状況(能登復興事務所提供)

施工・撮影日 R7.5.19(月)

石川県輪島市三井(みい)町洲衛地先 能越自動車道「のと里山空港IC」

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら