北部国道 改築4事業を推進

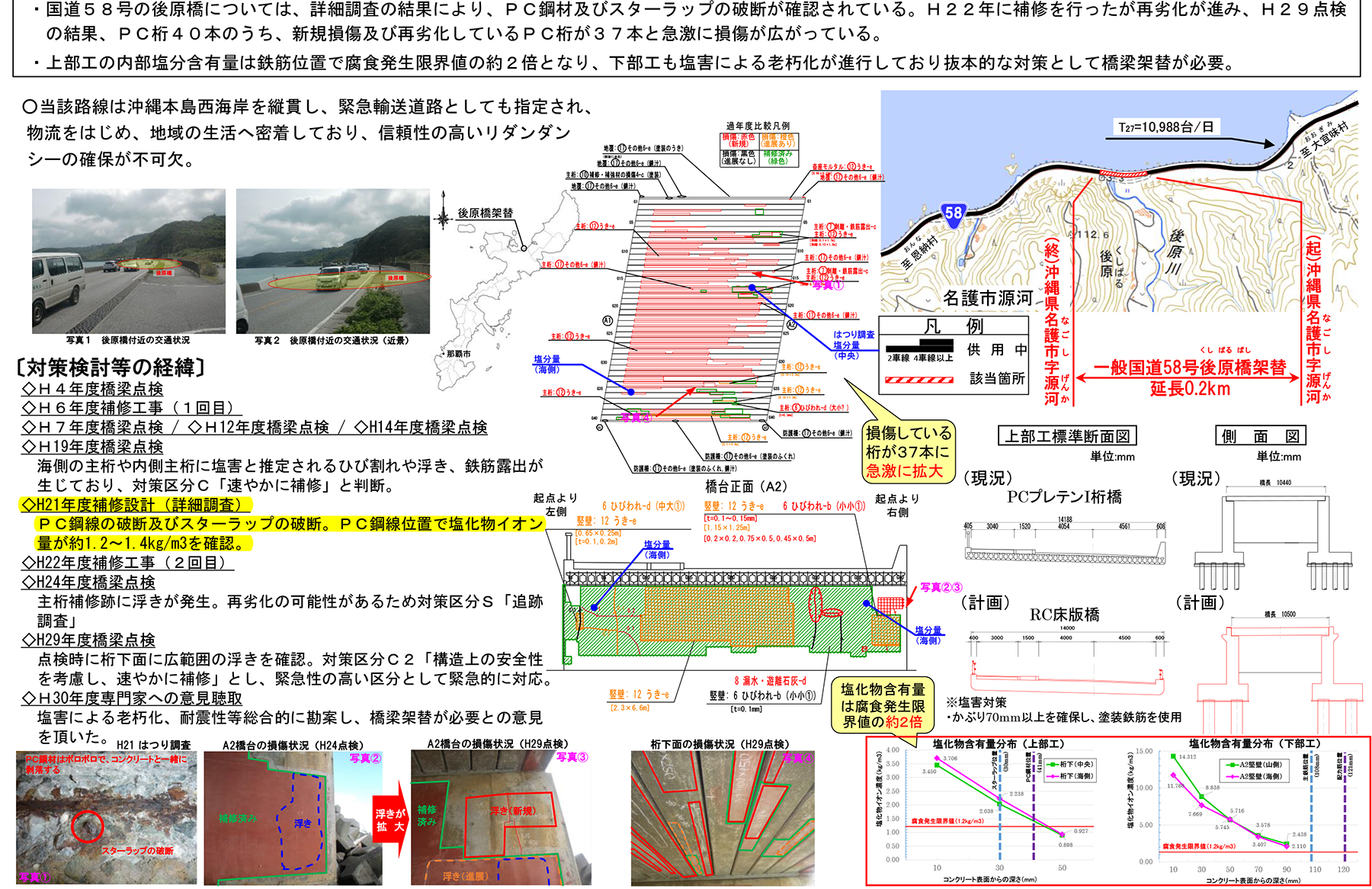

平南橋 3回補修、現状は落ち着いた状況

1950年代に3橋のコンクリート橋

架替えは2橋で実施

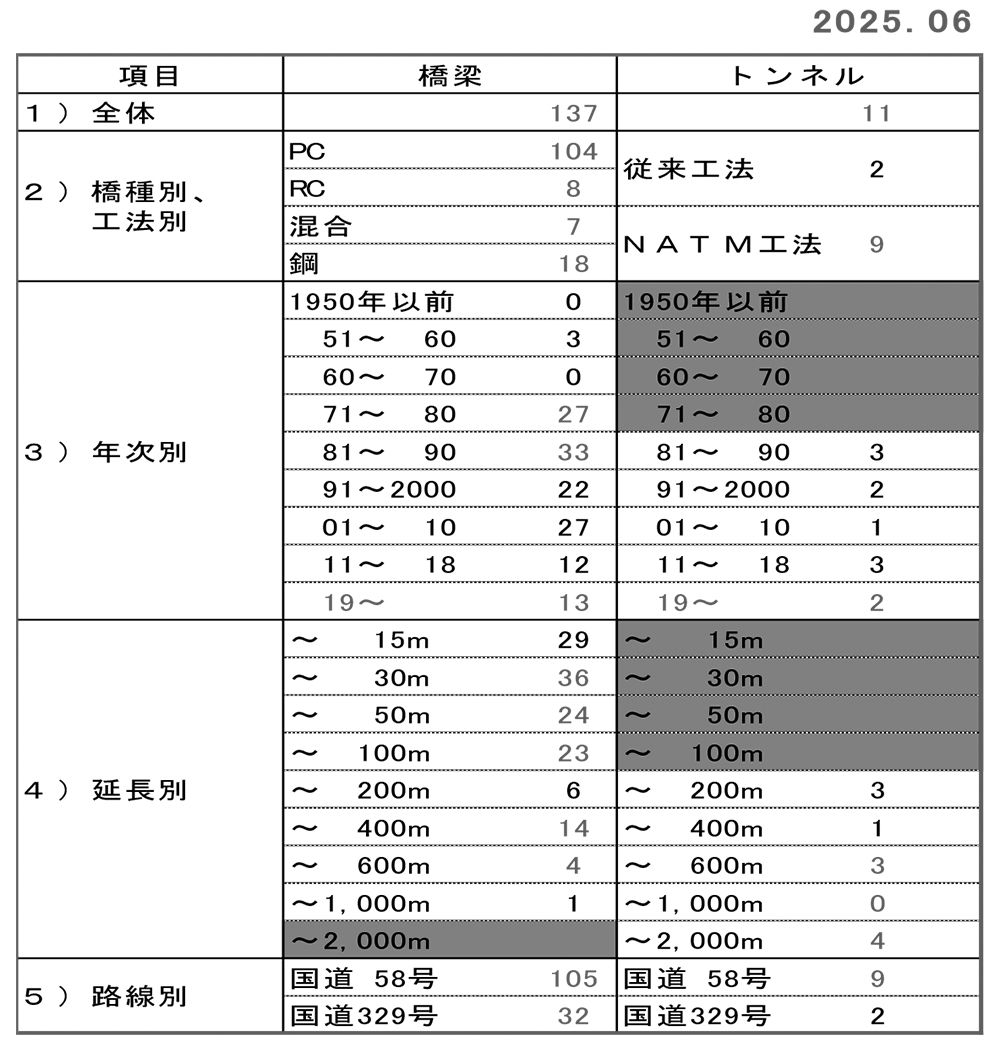

――現在の管内橋梁・トンネルの内訳は

屋我 橋梁は137橋、その内20m以上は84橋、トンネルは11箇所を管理しています。

橋種別、年次別、延長別、路線別供用数は表の通りです。

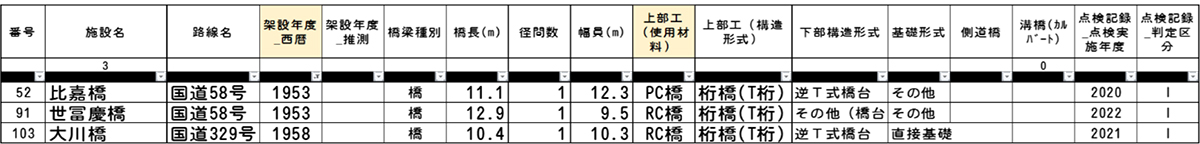

――橋梁は米軍統治時代に造られているものも3橋ありますね。この詳細は

屋我 米軍が軍道として造ったものと琉球政府が造った道路の2種類があります。

米軍統治時代に造られた3橋

一番古い道路は、世冨慶橋で現在の国道58号に1953年に造られたRCT桁橋です。次いで比嘉橋も同年に建設されました。橋種はPCT桁です。58年には現在の国道329号に大川橋(RCT桁)が造られております。3橋とも現役で、目立った損傷はありません。

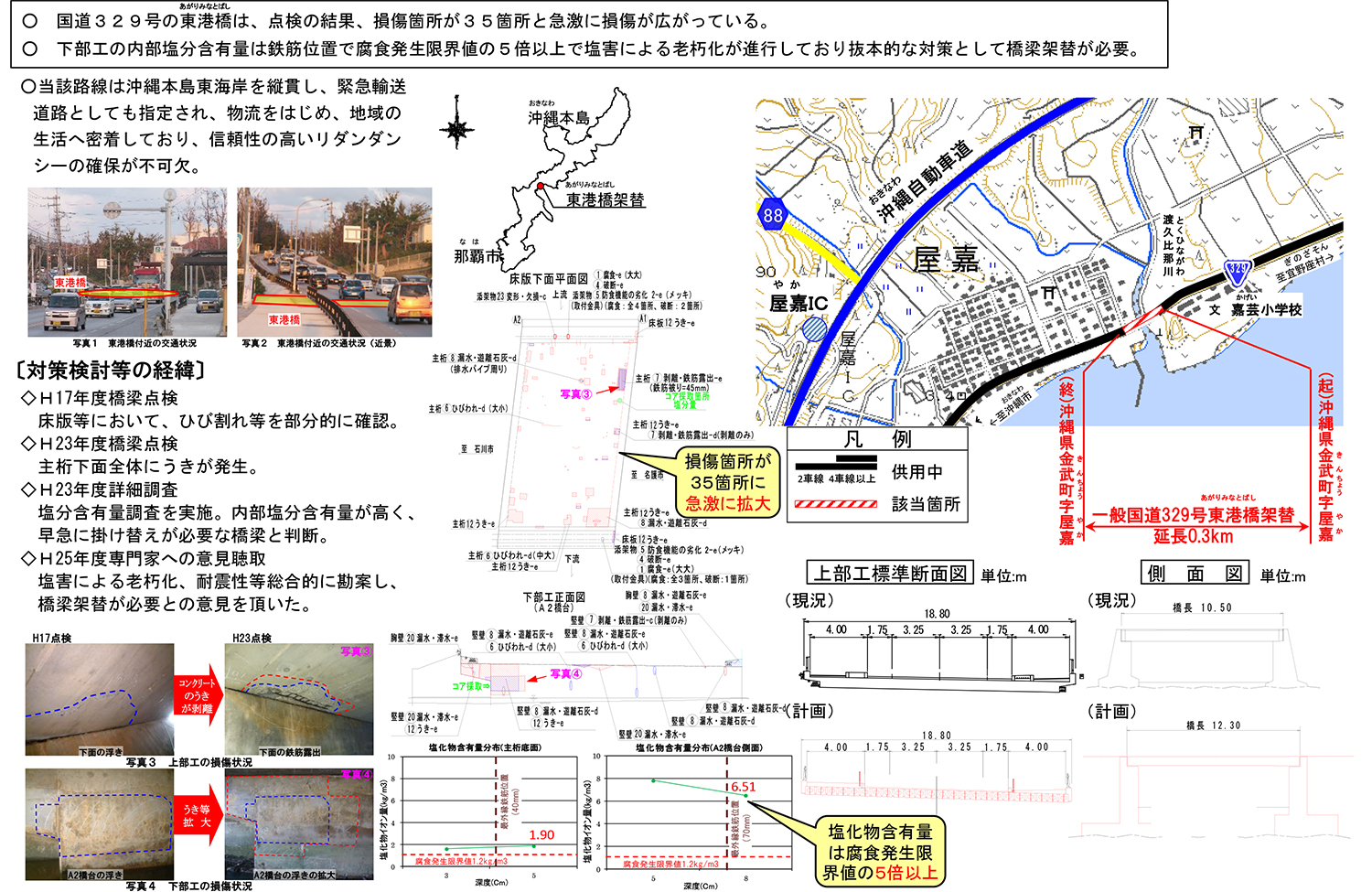

比較的新しい橋は、下表のように橋長が長いものが多くなっています。この10年ほどで橋梁数は11橋増加しました。また架け替えも東港橋、後原橋の2橋で施工しています。

損傷は塩害が主因、ASR原因も7橋が該当

2橋の架替えも塩害によるもの

――点検を進めてみての管内各路線の劣化状況について詳しくお答え下さい(橋種(鋼、PC、RC)、部位(桁、床版、橋脚、地覆、高欄など)ごとの損傷傾向とその理由についてお答えください。同様にトンネルについてもお答えください

屋我 鋼橋の主な損傷は鋼桁の連結部(ボルト)、下フランジ部の腐食です。塩害が主因によるもので、付着した飛来塩分が降雨にも洗い流されにくい部分であること、また鋼材のエッジ部は塗装厚が薄くなりやすいことなどが要因と考えられます。

PC橋の主な損傷は桁下フランジでのひびわれ・うきとなっています。これも塩害が主因で、海側からの飛来塩分が桁下を巻き込んで付着し、降雨でも洗い流れにくいことが要因と考えられます。また、1986年以前(コンクリート塩分量規制)に建設された橋梁も35橋(全体の26%)あり、内在塩分が要因となるひびわれ、うきが生じています。

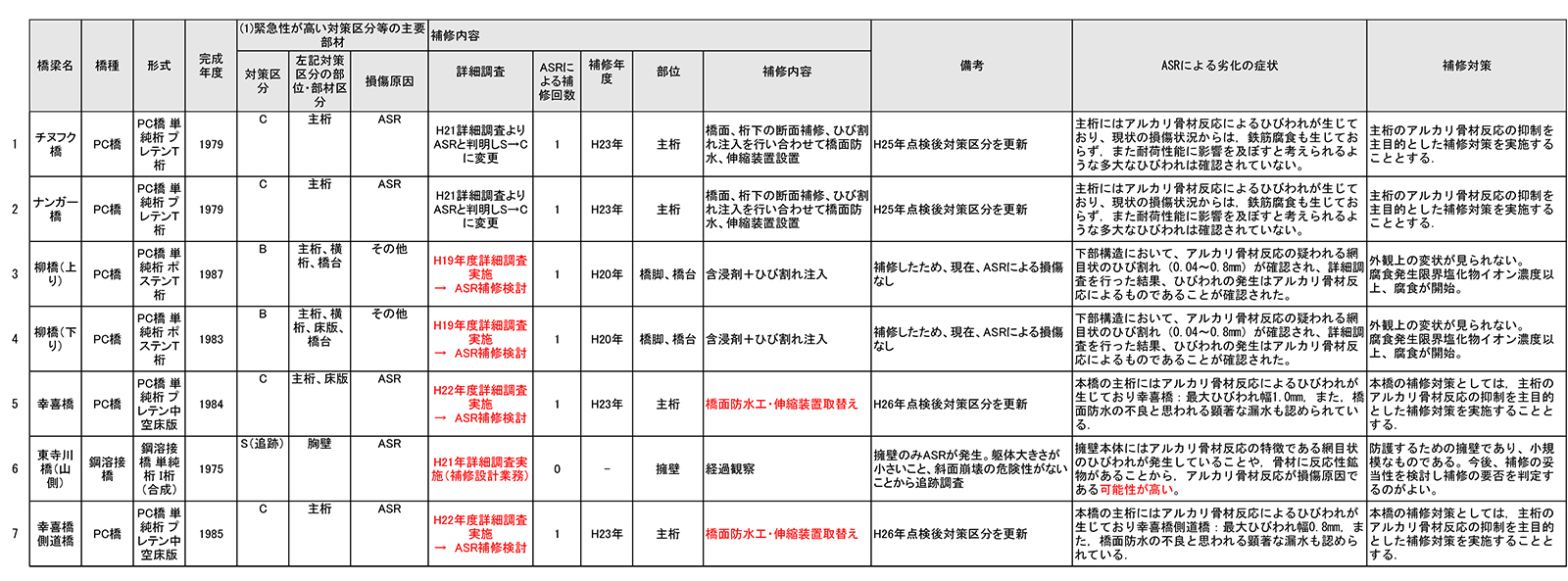

ASRが発生している橋梁も確認されています。ひびわれなどの損傷が起きています。沖縄の古いコンクリート構造物は、遅延膨張性を有する骨材や海砂を用いているケースがあり、降雨等により水が供給され続けることで、ASRが発生し、損傷が起きたと考えられます。

ASRによる損傷

現在までのASR損傷橋梁一覧と対処状況

RC橋の主な損傷は桁、地覆、橋台のひびわれ、うき、剥離・鉄筋露出です。これも主因は塩害によるものであり、海側からの飛来塩分に加え1986年以前(コンクリート塩分量規制)に建設された橋梁も5橋(全体の4%)あり、内在塩分が要因となるひびわれ、うきが生じると考えられます。例えば、1973年に架けられた辺野喜橋、75年供用の許田新橋(上り)および(下り)、53年供用の世冨慶橋、58年供用の大川橋などが該当します。

――PCでひび割れというのはシリアスですが、鋼材の腐食や破断は生じていませんか

屋我 今のところ、そこまでのシリアスな損傷は生じていません。

――塩害による損傷、ASRによる損傷の実数は

屋我 塩害によるものが58橋、ASRによる損傷が7橋となっています。

――塩害をうけた橋について、もう少し損傷状況を具体的に教えて下さい。とりわけ、鉄筋近傍値の塩化物イオン量はどのくらいの値を示していますか

屋我 1977年に供用された東港橋(RC)では鉄筋被り40mmの主桁底面において、深度5cm位置で塩化物イオン量が1.9kg/m3に達していることを確認しています。また、82年供用の後原橋(PC)ではPC鋼材の破断及びスターラップの破断が認められ、PC鋼材位置で塩化物イオン量が約1.2~1.4kg/m3の値を示していました。そのため、両橋とも架け替えを選択しました。

東港橋 / 後原橋

平南橋 3回補修、現状は落ち着いた状況

名護大北トンネル等が要補修

――記者は何度か国道58号の大宜味村津波にある平南橋を訪れ、その損傷状況を視認したことがあります。かなり損傷していたように見受けられ、架替えも検討されていましたが、結果的に補修が選択されたと聞いています。この補修は延命策ですか、それとも100年対応のような大規模補修と考えておられますか

屋我 平南橋は、架設から44年経過しており、これまで3回の補修を行っています。

平南橋は塩害の影響を強く受ける箇所にある

補修を重ねており、2021年度にも点検した

平南橋の補修履歴

補修内容は主桁・横桁・床版の断面修復、ひびわれ補修、表面保護や伸縮装置取替、防護柵取替等となっており、補修後の最新の点検では損傷は進行していない状況です。今後も定期的な点検により、損傷の進行状況を確認し、適切な時期に補修を行い、維持管理を行っていくという方針です。

さて、トンネルについて工法別に損傷状況を申し上げますと、在来工法については、材質劣化により、天端、アーチ部のうき、剥落などが生じています。

NATM工法については降雨による水位の上昇や裏面排水工の詰まりなどにより、漏水などの損傷が生じています。

在来工法は辺土名トンネル、宜名真トンネル(いずれも補修は完了)、NATM工法は幸地又TN、名護大北TN、新与那TN,宇嘉TN(今後対策)で損傷が生じています。

辺土名トンネル

溝橋9は、内空断面の余裕を利用して、内側にさらにカルバートを構築

塩害による鉄筋腐食が酷い状況

――橋梁など耐震補強の進捗状況、および落橋防止装置の設置状況(全数および実施済み数)および2025,26年度の設置予定についてお答えください

屋我 本線(車道部)での耐震補強及び落橋防止装置は全て完了していますが、本線外の側道橋(喜瀬橋側道橋)が残っています。

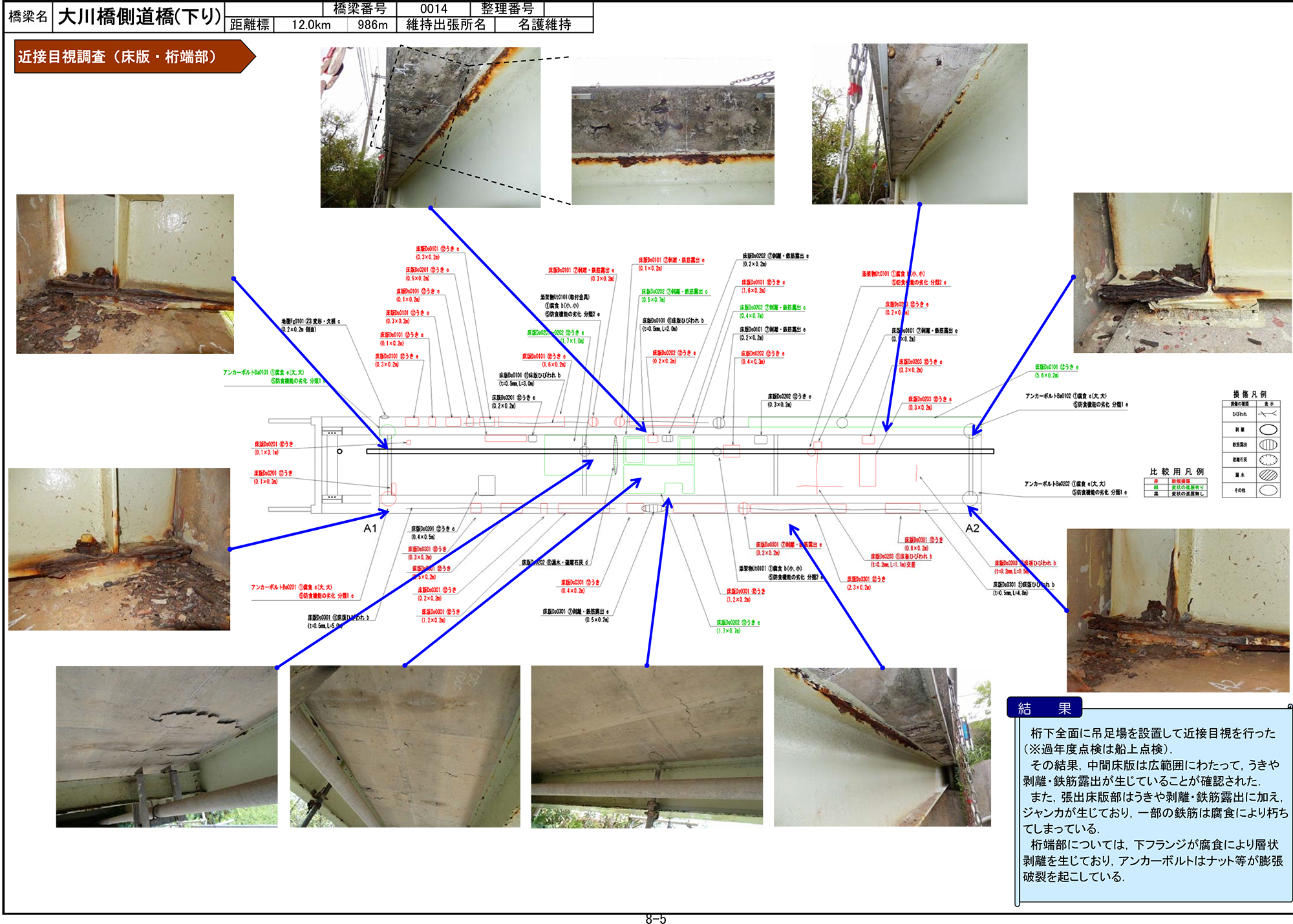

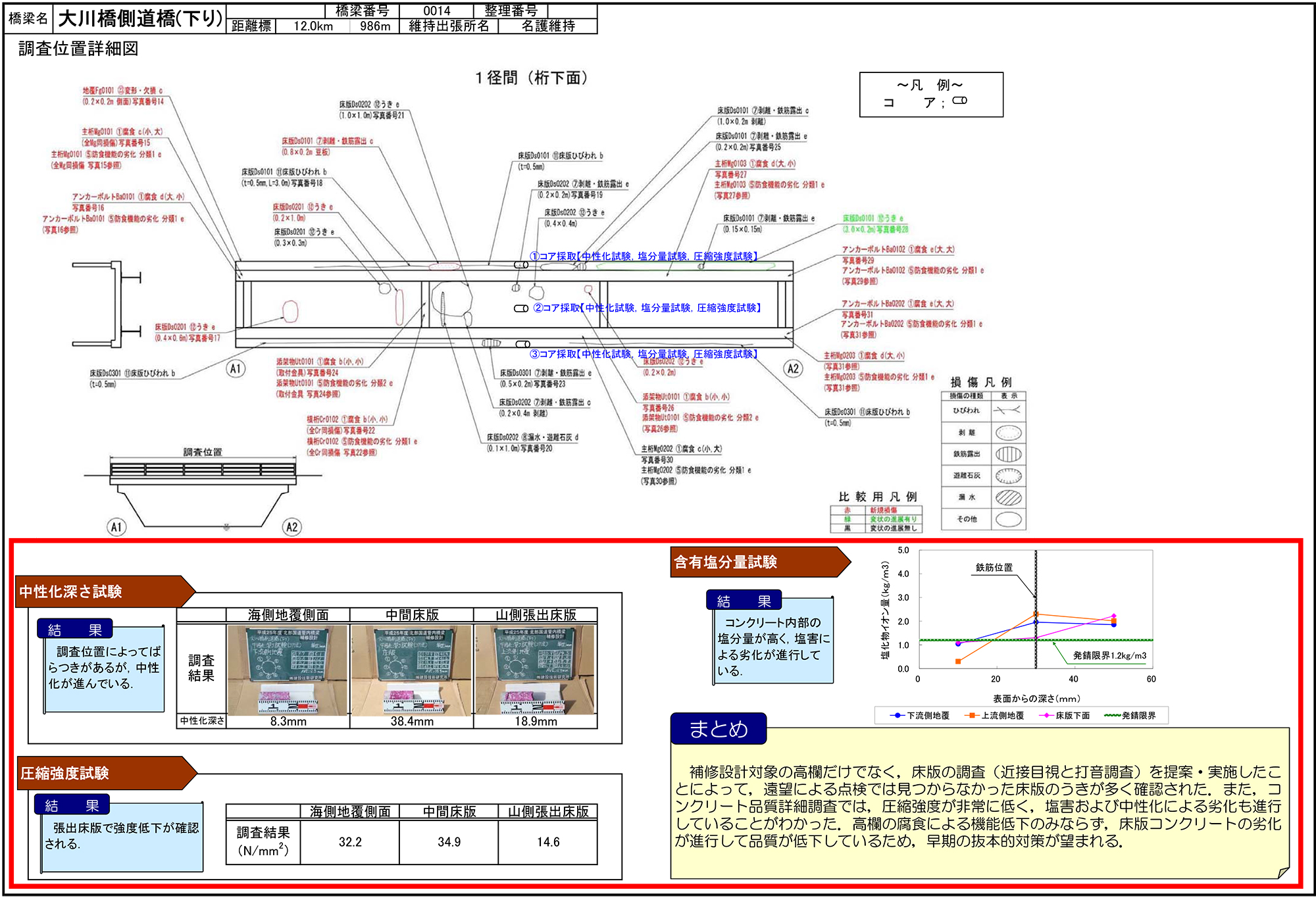

――橋梁個別施設計画にもとづいた対策の進捗状況についてお答えください。また具体的な損傷状況と補修補強内容についても例を挙げていただけましたら幸いです。

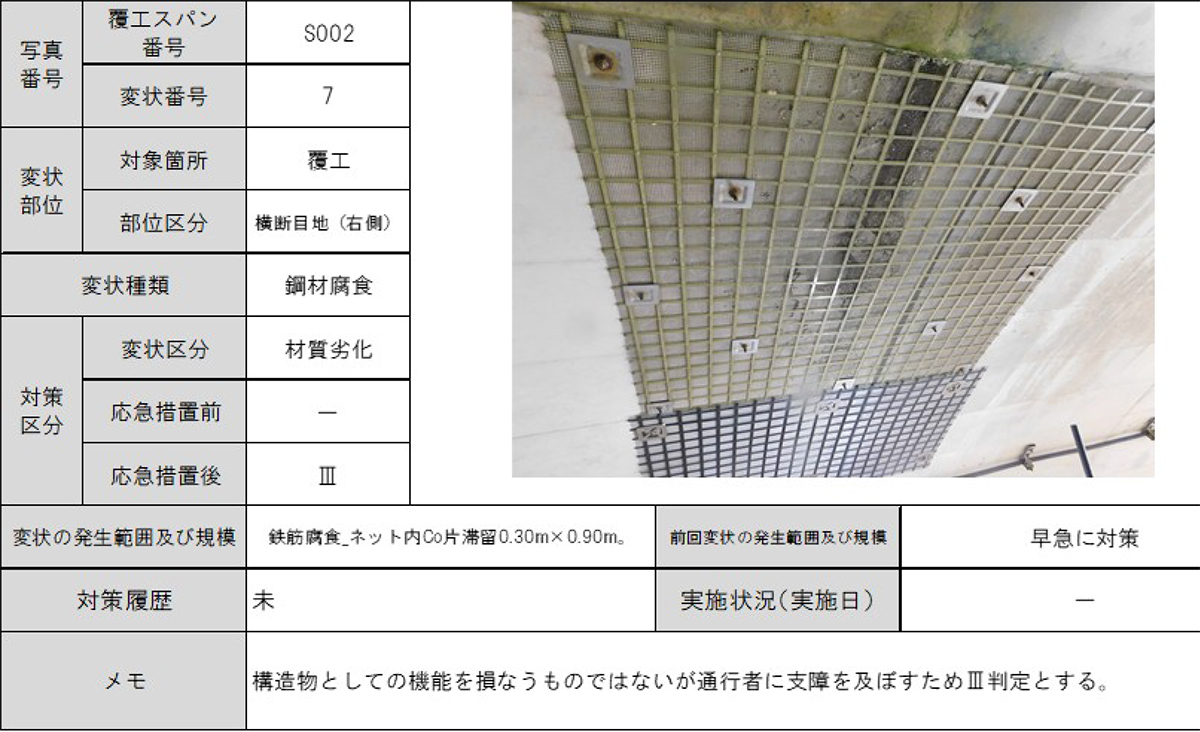

屋我 管内のⅢ判定は3橋です。大川橋側道橋(下り)、溝橋9、屋嘉橋が該当します。

2024年度までに対策が完了した橋梁は、1橋(大川橋側道橋(下り))で、25年度は溝橋9の対策を予定しています。26年度以降に屋嘉橋(橋長26.8m、プレテンホロー桁)の対策を進めていきます。

――具体的な損傷状況と補修内容を教えて下さい

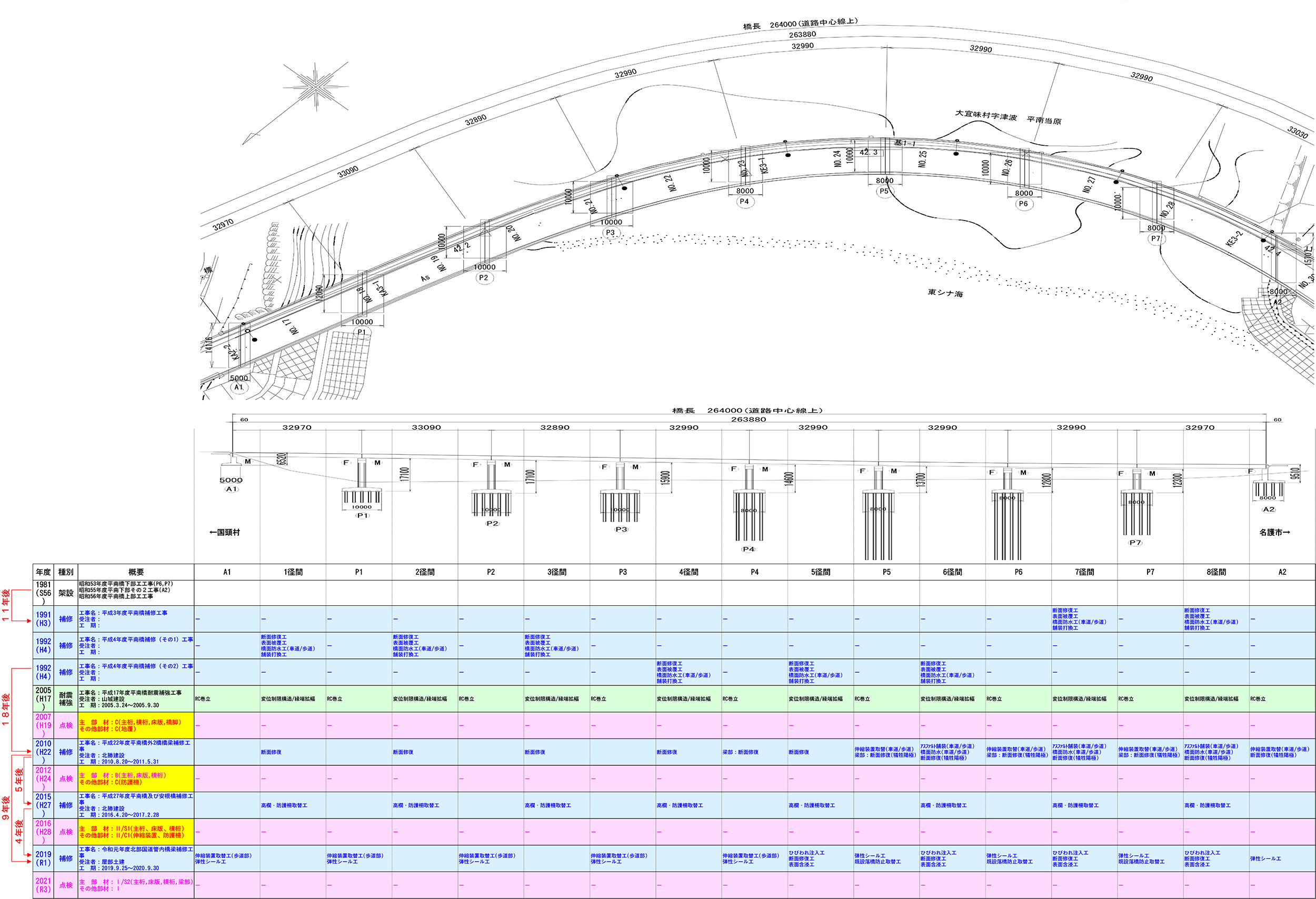

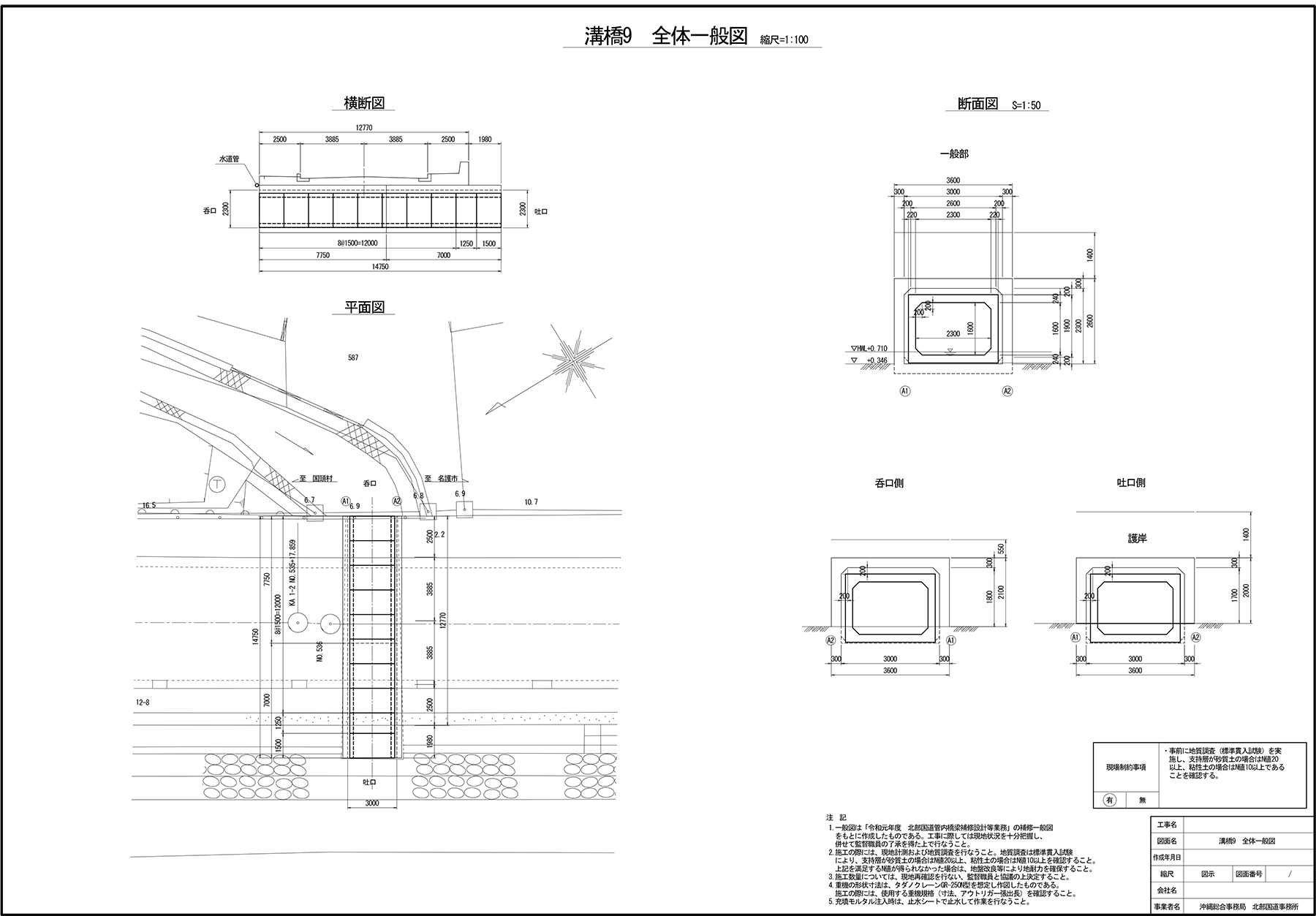

屋我 例えば溝橋9は1982年に供用された、橋長3.6m、幅員14.75mのRCボックスカルバートです。海岸沿いにあるため、塩害の影響を強く受けており、うき、剥離・鉄筋露出が生じています。簡易的なコンクリート防食塗装を施工していましたが、内部の鉄筋は著しく腐食している状態です。

そのため、特殊な補修を行っています。

溝橋9の損傷状況

――その内容は

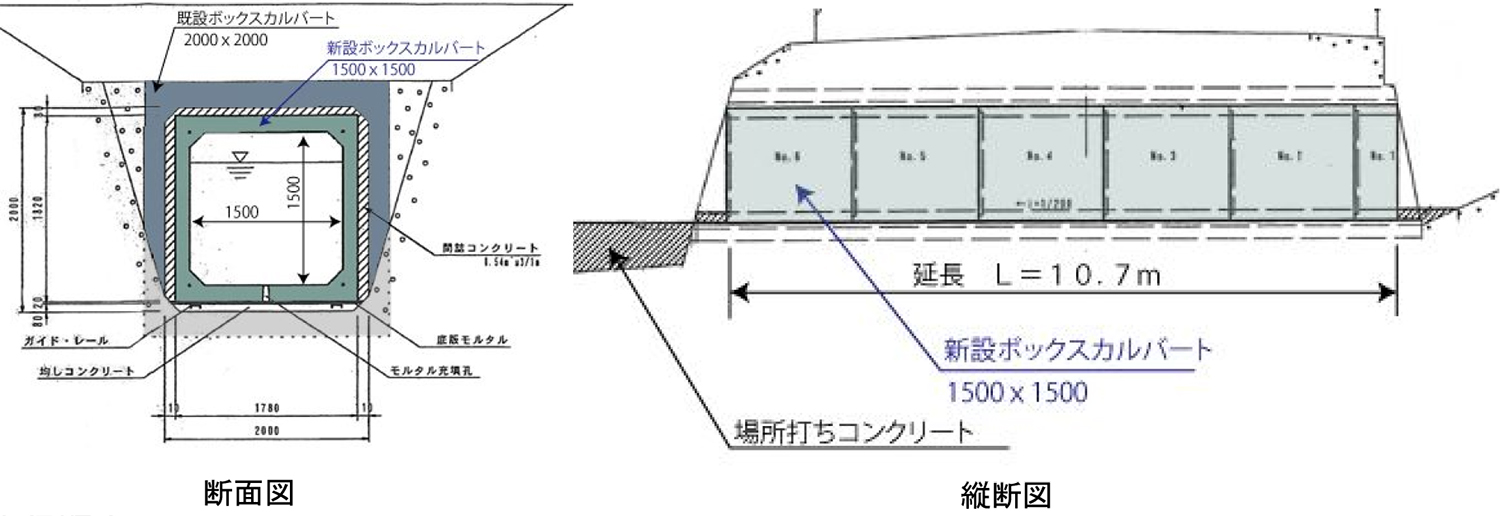

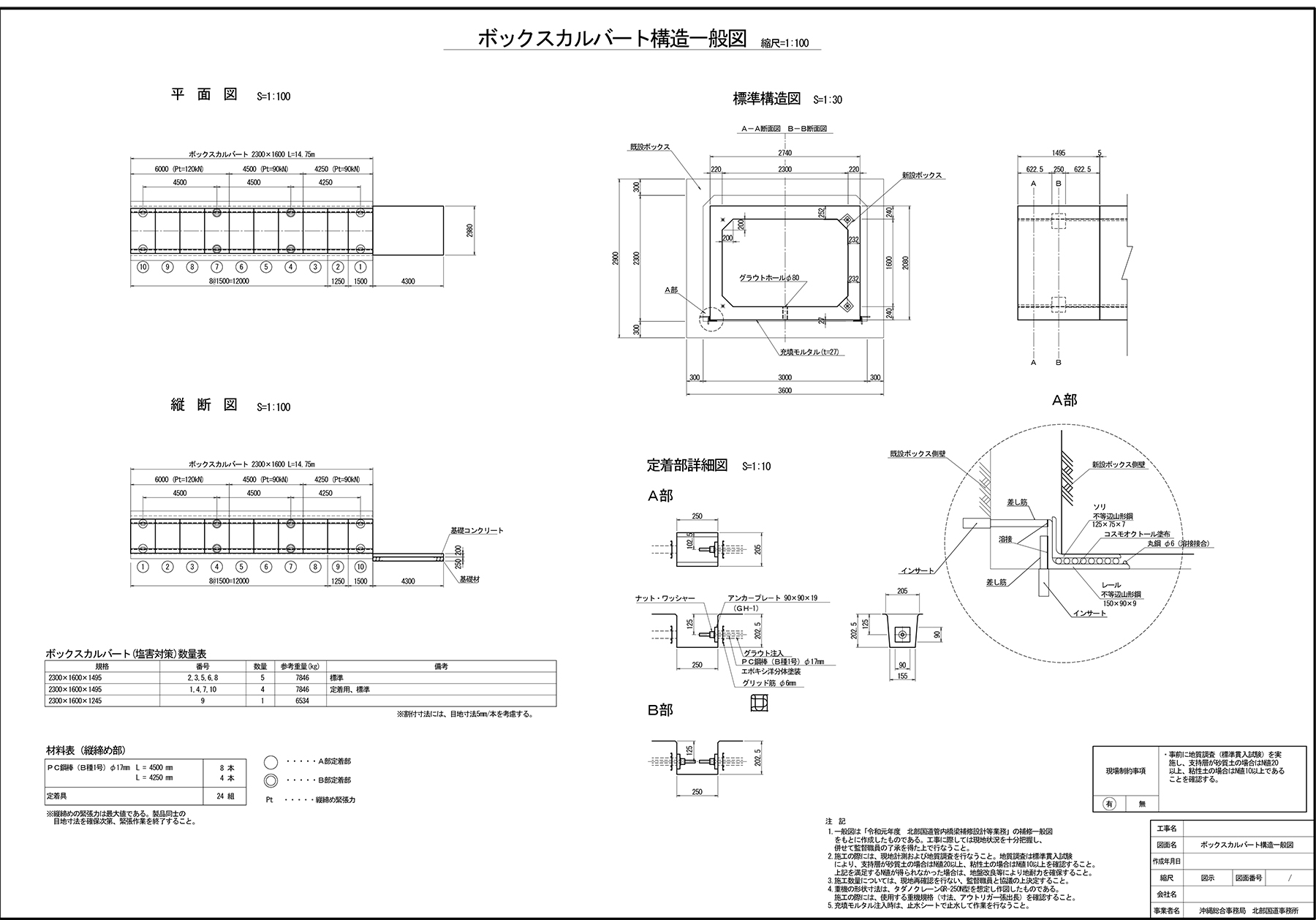

屋我 既設のボックスカルバートの内面に、新たなプレキャストのボックスカルバート(延長2.74m×幅14.75m×高さ2.08m )を挿入します。同カルバートの直下は小河川であり、水を通さねばなりませんが、元々の内空断面に60%程度の余裕があることから、このような補強工法が可能と判断しました。既設と新設の隙間には無収縮モルタルを打設して一体化させます。既設カルバートは塩害による損傷を受けていますが、無収縮モルタルを挟んでおりますので、新設カルバート側への塩化物イオンの移動による再劣化は生じにくいと考えております。塩害に対応するため、エポ鉄筋を用いるほか、新設カルバートの表面も防蝕します。

溝橋9の補修概略図

同設計一般図

大川橋側道橋(下り)はアルミ合金単純鈑桁橋に架替え

屋嘉橋は対応を検討中

――完了した大川橋側道橋(下り)はどういった補修をおこないましたか

屋我 大川橋側道橋も桁及びRC床版が大きく劣化し、RC床版鉄筋近傍の塩化物イオン量も防錆限界値を大きく超える塩分量(2.3kg/m3)が測定されていました。そのため、上部工(橋長14.54m)をアルミ合金単純鈑桁橋(工場製作(福島県))に架替えました。

大川橋側道橋(下り線)の損傷状況

【完成図】-1.jpg)

【完成図】-5.jpg)

【完成図】-6.jpg)

大川橋側道橋(下り線)の床版部詳細図

大川橋側道橋のアルミ合金単純鈑桁橋への架設状況

同完成供用状況

――屋嘉橋の損傷状況は

屋我 同橋は1977年に供用された橋長21.8mのPC橋です。損傷度程度の評価は「損傷なし a<b<c<d<e 損傷大」というジャッジで行われますが、同橋はコンクリート主桁でひびわれ(e)、うき(e)、剥離・鉄筋露出(e)、橋台でうき(e)、剥離・鉄筋露出(c)、漏水、滞水(e)、地覆でひびわれ(e)、うき(e)が生じており、何らかの対処が必要と判断しています。

-1.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

-4.jpg)

屋嘉橋の損傷状況

――PC橋の主桁でひび割れが生じているというのは、かなりシリアスな状況ですが、PC鋼材(鋼棒)の腐食や破断といった損傷は生じていないのですか

屋我 主桁のひび割れは発生していますが、すぐにPC鋼材の腐食や破断に至るような深刻なものではありません。しかしながら、海岸沿いにあり、河川とのクリアランスも小さく厳しい塩害環境にあることから、次回点検までに何らかの損傷が生じる可能性があると判断されたため早期に措置を講ずる予定です。

鋼橋塗替えは循環型のブラスト工法で既設塗膜を除去

――経年劣化や疲労などによる上部工補修・補強のここ3年の実績と、2025、26年度の施工計画について、また鋼床版の疲労亀裂に関する詳細調査および要補強対策工について該当橋についてお答えください。また、コンクリート桁・床版部においてどのような損傷がでているか教えてください。加えて管理する橋梁における床版防水の施工状況(コンクリート床版を有する全橋梁に占める施工済み割合などが分かれば)、今後の施工方針、採用する工法などを教えていただけましたら幸いです。

屋我 疲労などによる損傷は生じていません。床版防水については、点検結果において、床版には著しい劣化は見られないので概ね施工済みと考えています。今後は、損傷が発生した箇所について詳細調査を行い、防水工を新たに検討していきます。

――支承取換えや、ジョイントの取替えおよびノージョイント化について2025年、26年度の施工予定個所数と取替える際の工法・種類をお答え下さい

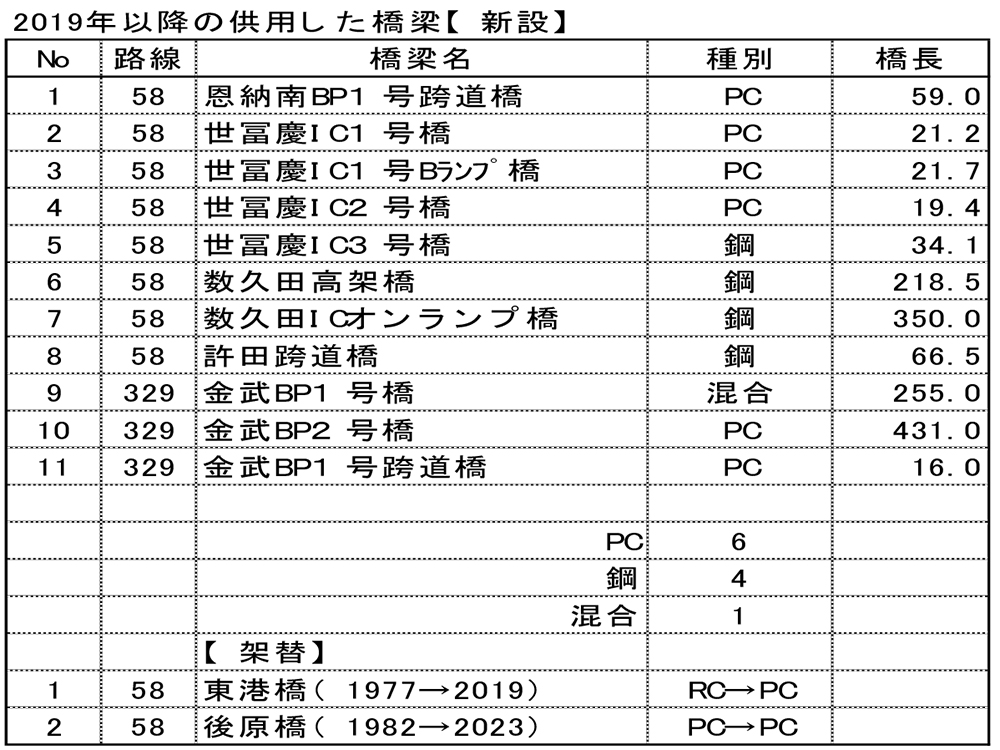

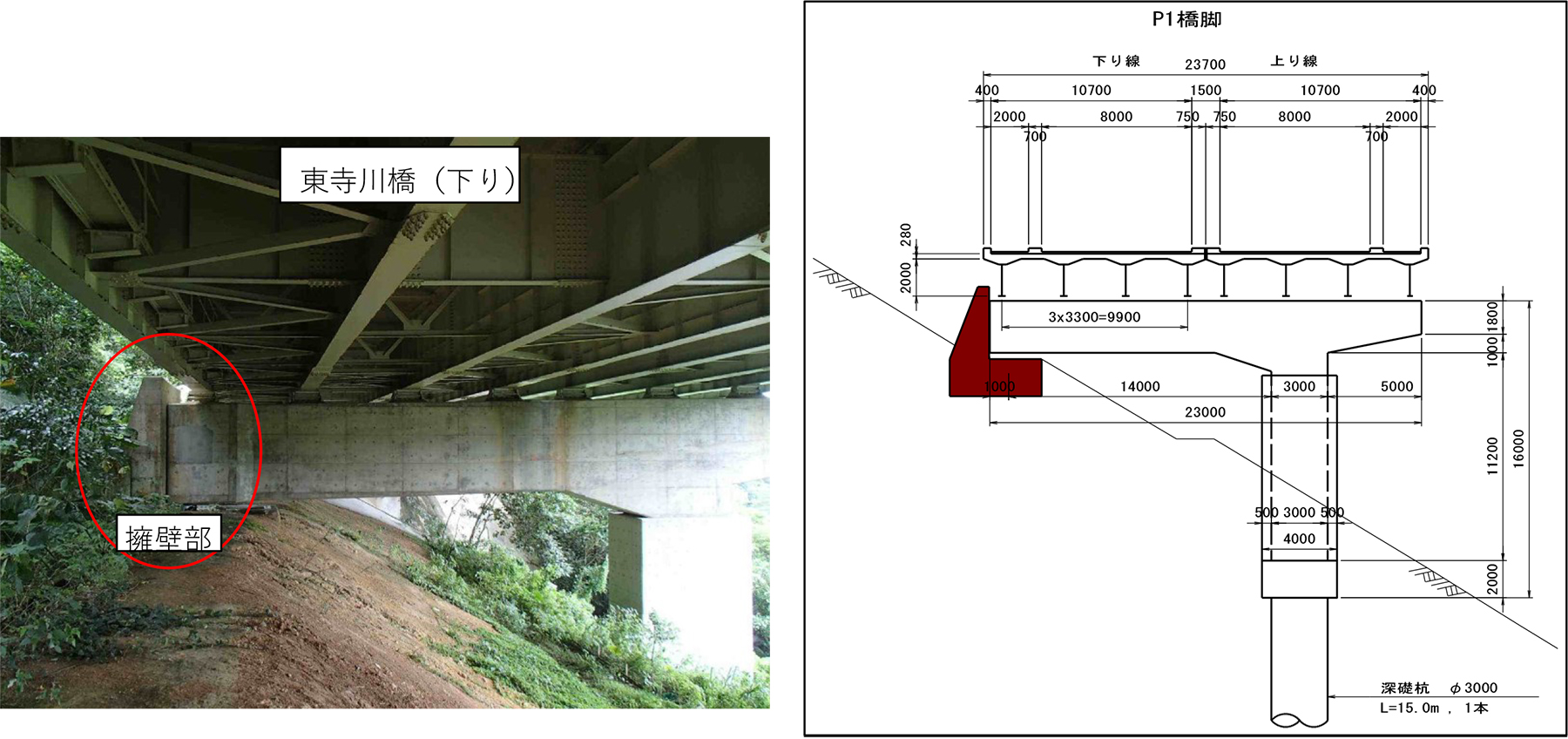

屋我 2025年度は東寺川橋(上り)で歩道部の埋設ジョイントを交換しました(ワンダーフレックス(ニッタ株式会社)を採用)。26年度は支承、ジョイントの取替予定はありません。

――2025、2026年度の鋼橋塗り替え予定および実績(橋数と面積)を教えてください。また塗り替えの際の全体的・部分的な用途でもいいので溶射など新しい重防食の採用などについてもお答えください。また、PCBや鉛など有害物を含有する既存塗膜の処理についてどのような方策をとっているのか教えてください。

加えて、耐候性鋼材を採用した橋梁で錆による劣化・損傷が報告されている事例が出てきていますが、採用事例が何橋あり、現状どのような健全度を示しているのか教えてください。

屋我 2025年は東寺川橋上り線で塗装塗替工2,730m2を実施しています。同橋の既設塗膜はPCB、鉛共に含んでおり、循環式ハイブリッドブラストシステム工法を用いて塗膜を除去した後で塗替えています。塗替えに際しては既設塗膜の除去に塗膜剥離剤の試験施工を行い、効果を確認した上で、経済性を比較しており、鋼材の素地調整(ブラスト工法)で浮き錆等の除去を行っています。施工に際しては夏場も行うため、現場内にドライクーラーを設置し大型扇風機を併用して冷気を拡散させ、作業員は個人用クーレットを装着し熱中症対策を行っています。さらに作業員休憩所では、遮熱テント設置及びミスト扇風機の活用、体調確認巡視記録を取り熱中症対策を実施しています。26年度の塗り替え発注予定は今の所ありません。

東寺川橋の損傷状況と補修状況

PCB・鉛含有物の処理については、専用コンテナに保管して管理します。海上輸送、陸上輸送の際は、コンテナごと積み替えを行い、認定されている処理施設(福岡県)まで運搬し処理します。

耐候性鋼材については当事務所管内では用いておりません。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら