IHIインフラシステム 鋼・PCの垣根を超えた良質な橋梁を提供

関空連絡橋 鉄道と道路という性格の異なる橋梁を耐震補強

関空連絡橋 鉄道と道路という性格の異なる橋梁を耐震補強

東名 皆瀬川橋 解析をうまく行い、アーチ橋の斜材取替を合理化

――保全分野を拡充していくということですが、トピックスとなる工事の例を挙げてください

井上 例えば複雑な耐震補強の例では、まず関西国際空港連絡橋があります。トラス橋や箱桁などの補強を行っていますが、形式や橋長などの規模もさることながら、鉄道と道路橋という、示方書や要領など基準(とりわけ勾配許容度などが著しく違う、また鉄道のため基本的に運行を止められない。また道路橋の耐震補強であっても隣接する鉄道橋部に影響を伴う個所は工事を大きく制約される)の異なる工種を、NEXCO西日本、南海電鉄、JR西日本、関西国際空港運営会社など異なる機関と調整しながら工事を進めていくのは非常に大変ですが、これからはますます要求されることであろうと考えていますので、新鮮な取り組みでありますし、やりがいも感じています。

.jpg)

関西空港連絡橋の耐震補強

また、保全における判断の面も磨きをかけていきたいと考えています。

――具体的には

井上 海外では、損傷の程度によって補修補強を行うか、橋梁エンジニアレベルでも取捨選択をして補修補強の優先順位、あるいは行わないという判断もできるようになっています。そうした業務も弊社は海外で行っており、海外で業務での技術の蓄積が進んでいます。画一的に直すということだけが保全ということではありません。

どうした直し方が、その橋に取って最適なのか、いつ直すのがその地域にとって最適なのか。橋全体の健全性をきちんと評価できれば、今は直さずとも安全を担保しながら使うことができる橋というのはたくさんあると考えます。

そうした時代の到来に備えて、準備するということをやっていきたいと考えています。

――国内の耐震補強や大規模修繕についても工事のトピックスを一つ上げてください

井上 東名の皆瀬川橋があります。橋長332mの鋼単純逆ローゼ橋で、アーチ支間は200mあり、アーチライズは40mに達する橋梁の耐震補強を行いました。非常に通行量が多いとかそこの絶対止められないようなところで、いかに施工していくか、技術的にも高い能力が要求される耐震補強が求められる工事は、我々の強みが生かせますし、実際に手ごたえも感じました。

皆瀬川橋は複雑な足場を有した(井手迫瑞樹撮影)

――皆瀬川橋は本当に大変そうでした。現場に行ったときの印象は耐震補強をしているのか、足場を作りに来たのかわからない状況でしたね。同橋の耐震補強の現場でもう一つ印象的だったのが、斜材の一部を座屈拘束ブレースに取り替えた時の手法でした

井上 通常は斜材を取り替える際、まずは仮設斜材を取り付け、既設斜材を撤去し、新しい斜材を取り付けて、そちらに力を伝達した後、仮設斜材を撤去する手法をとります。しかし本現場では、解析などを綿密に行った結果、仮設斜材を取り付けずとも、既設斜材の撤去、新設斜材の設置ができることが分かり、提案して施工しました。これも弊社技術力の賜物であると考えています。

制震ブレース材の設置も工夫を施した(下2枚のみ井手迫瑞樹撮影)

今後も皆瀬川橋のような、厳しい現場での耐震補強や更新事業を求められることが多いと考えています。さらに保全や耐震補強を俯瞰しても、そうしたなかなか手がつけられない橋梁が後回しになり残っています。そうした難しい橋梁に挑戦し、経験を積んで技術レベルを上げていきたいと考えています。

使い勝手の良い足場の追求 『ラピッドフロア』を開発

足場の3D設計を支援するシステム『シム・フロア』も

――足場の話では、ラピッドフロアという足場を日建リースなどと共同開発していますね。その狙いは

井上 保全分野の強化のためには、いかに現場の使い勝手が良い足場を作るか? というのは非常に重要であると考えています。皆瀬川橋の例でも分かる通り、工事の成功に占める足場のウエイトというのはかなり高いのが保全の特徴だと思っています。その状況下で、マーケットにある足場に頼るだけでは少し物足りないと感じていました。そのため、日建リースさんや信和さんと協力して、当社の技術に沿った我儘を追求する足場を開発しました。

橋梁の大規模更新工事や大規模補修工事に適したフロア型システム足場で、吊りチェーン間隔が縦横1.8mのため、足場内の作業スペースが広くとれ、作業効率、生産性向上につながる、トラス構造のメインフレームと高強度チェーンを使用することにより、従来足場の約4倍の強度を実現できる、メインフレームの接続構造を工夫することで、少人数で簡易かつ、安全に張り出し組立ができる、床材に市販鋼製布枠を組み合わせることができ、鋼製布枠などの追加製作は必要なく経済性で優位――などの特徴を有しています。

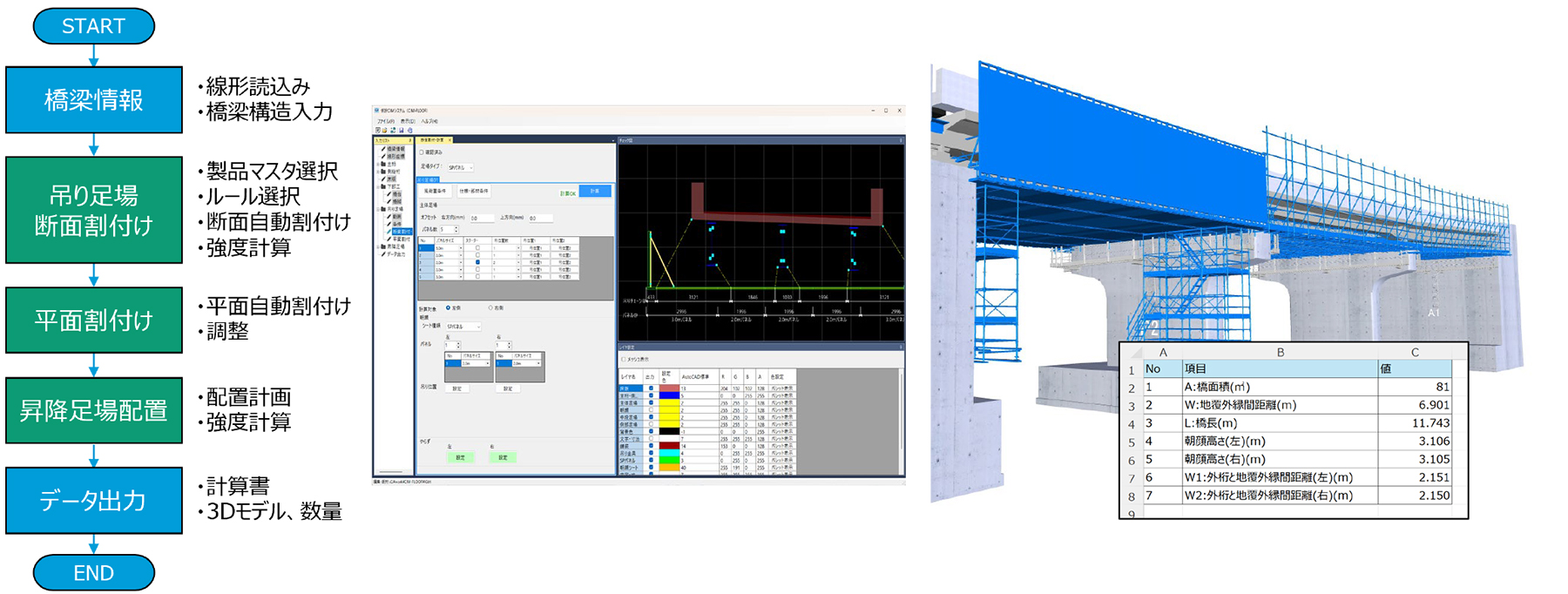

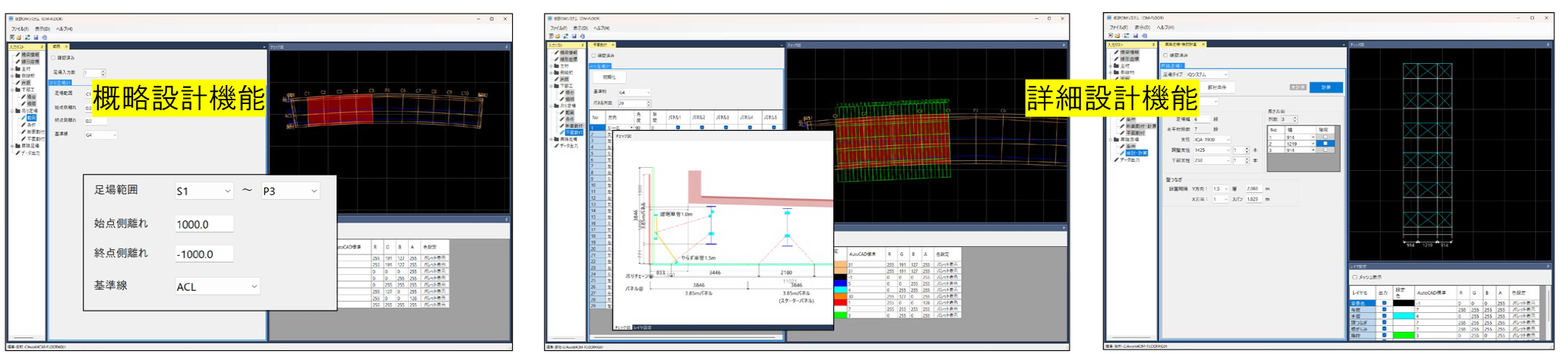

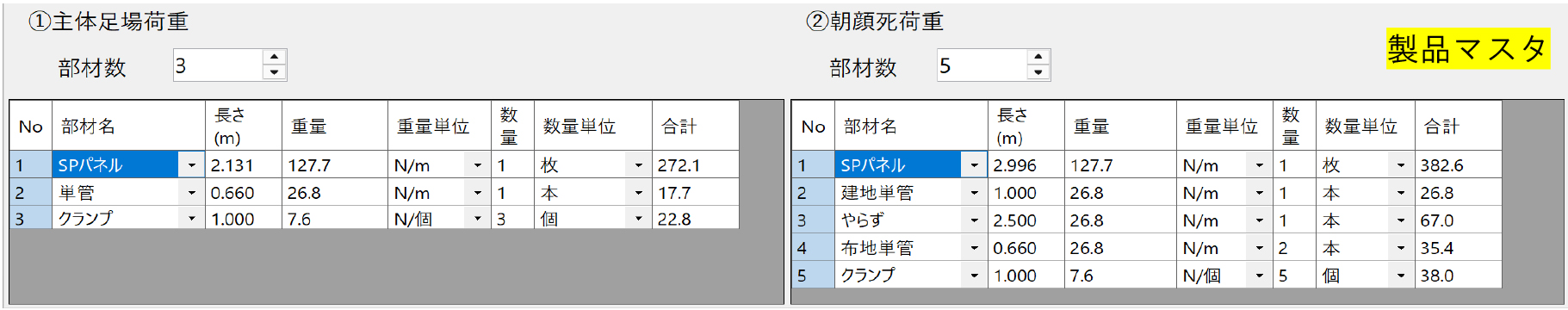

――足場については、オフィスケイワンと共同で、橋梁上部工向けのパネル式吊り足場と昇降足場の3次元設計を支援する仮設CIMシステム「CIM-FLOOR」(シム・フロア)を開発されましたね

井上 これまで属人的で膨大な工数を要していた仮設足場の設計業務を効率化・標準化することで吊り足場の設計工数を最大で約50%縮減することができます。今後増加が見込まれる橋梁補修や大規模更新工事における足場設計・施工の生産性向上と建設DXの実現も図ることができると考えています。

CIM-FLOORの仕様イメージ

「プロセス横断」のデータ活用が可能

複数メーカーのパネル式足場に対応

――鋼橋の保守・補修業務のデジタル化と効率化を目的に3Dデータ処理クラウドサービス「3D.Core」の活用を開始されましたね

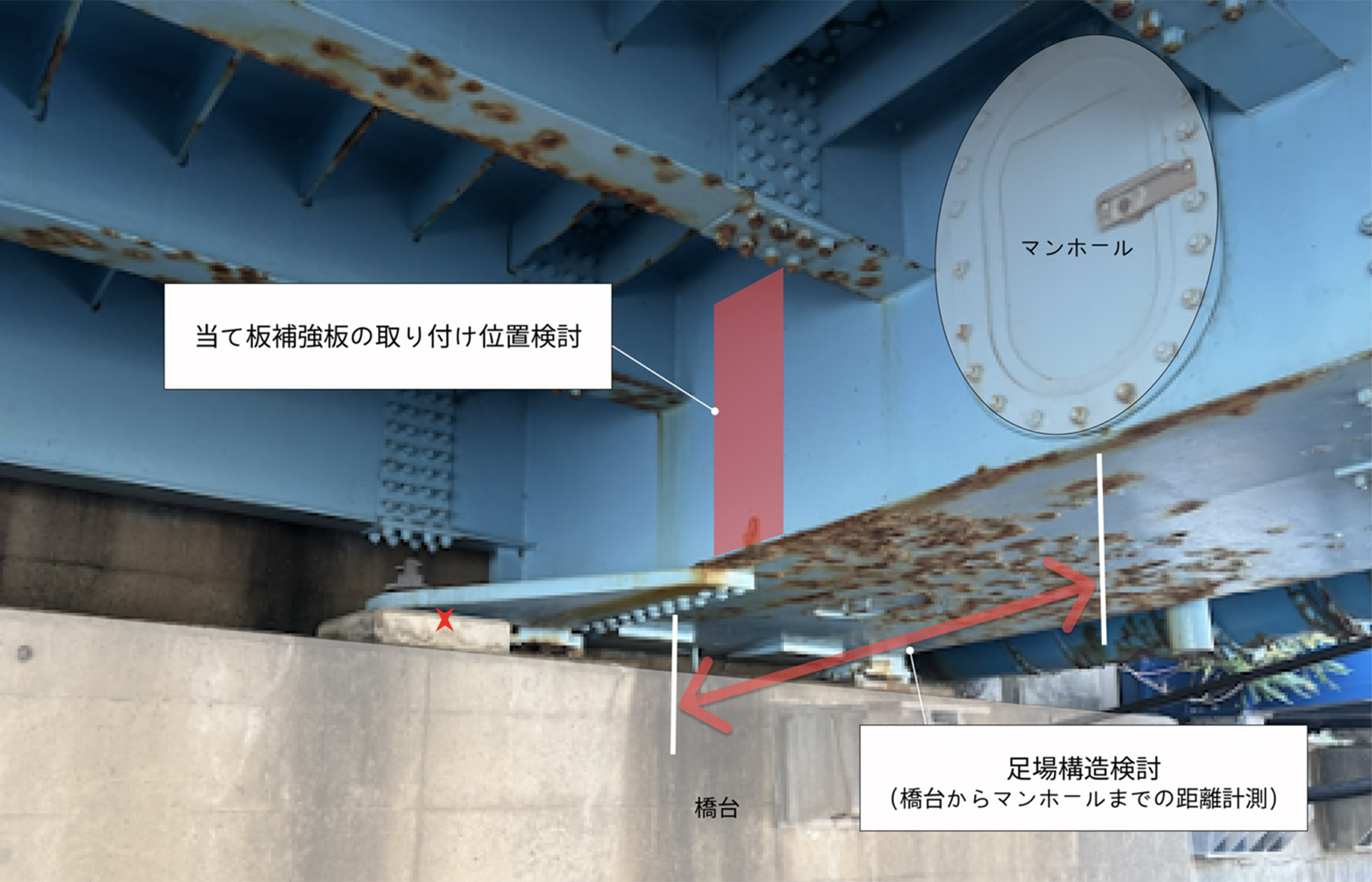

井上 スマートフォンや360度カメラ、ドローンなどで撮影した画像や映像をもとに、AIが自動で高精度の3Dモデルを生成するクラウドシステムで、従来4〜5日を要していた当て板補修や足場計画などのデータ準備期間を数時間に短縮できます。全ての分野を自社だけで開発するということは難しく、とりわけDX分野についてはそれを得意とする他社との協業も図っていきます。

「3D.Core」で⽣成した鋼橋の桁端部(サンプル)にて、細部を計測している様⼦(関東某所にてbestat撮影)

「3D.Core」で⽣成した鋼橋の桁端部(サンプル)にて、細部を計測している様⼦(関東某所にてbestat撮影)

鋼橋の保守・補修作業前の検討ポイント例(⼀部画像は写真)

人手不足は5年後くらいに顕著化する

それを補うために省力化・省人化できる技術開発に努める

――大規模更新分野では、NEXCOだけでなく、自治体向けの床版取替分野で軽量骨材床版『HSLスラブ』や床版修繕分野ではハイブリッドFRP補強材を使用したFSグリッドも採用が増えていますね

井上 増えています。今後は独自の床版継ぎ手工法であるVanLocを用いた床版取替も行っていきたいと考えています。

これらの取り組みは、総じて、品質の向上と人手不足への対策です。ラピッドフロアやCIM-FLOORは足場の施工しやすさおよび設計や施工計画の簡便さを追求するためのものですし、HSLスラブはプレキャスト化、LCCの向上による施工のしやすさ、保全回数の低減、FSグリッドも補強工事の品質向上、素材の軽量化による施工性の向上、VanLocも継ぎ手構造の簡易化による施工性向上が期待できます。

ラピッドフロア(井手迫瑞樹撮影)

人手不足は、5年後ぐらいには顕著な形で表面化していきます。そのためにも今から効率化していかないといけないと感じています。

当社では対応する部署を3つ(研究開発部,デジタル改革部,DX・GX推進部)それぞれ独立して作っており、研究・対応を進めています。

海外事業 協業意識を強く持つ

技術継承を図るため、あえて2つのケーブル架設工法を採用

――少し話が変わりますが、国内では大阪湾岸西伸部の長大斜張橋、国外ではイタリアのメッシーナ海峡大橋という長大吊り橋に関わっておられますが、こうした長大橋への技術的取組について教えて下さい。とりわけ長大吊り橋については。国内では豊島大橋で打ち止めになっている状況下でIHIグループはブライラ橋など国外の吊橋プロジェクトに取り組み続けています。近い将来の事業進捗が期待される第二関門橋を考えてもIHIのアドバンテージは非常に大きいと思いますが

井上 日本国内では本四架橋など沢山の橋梁を架設させていただきました。国家プロジェクトとして、あれだけの技術開発および製作架設の経験をこなさせていただけたからこそ、当社も海外の長大吊橋を受注させていただけたと感じています。

一方で、土木技術というのは、どこの国においてもドメスティックな業務であると思います。そうした中で当社が海外案件を受注できたのは、相手国の企業と協力しながら、本当に大事なところ、技術は当社が施工するという観点に立ち、協業意識を強く持ったからだと感じています。

その中で、技術継承というのは非常に強く意識しています。例えば吊橋においては、ケーブル架設工法は大きく分けて2つ(編注:ASとPWS)ありますが、文献上は残っていても実際にこなさねば技術は継承できません。だからこそ、ブライラ橋とトルコのイズミット(オスマン・ガーズィー橋)では、あえて別々の工法を採用しました。

――そうなんですね

井上 別々の工法を行いつつ、ベテランが若手に教えながら施工することで、うまく技術を継承していければと考えています。現在は一時的に、吊橋の受注が停滞していますが、メッシーナもありますし、今後も積極的に受注していきたいと考えています。

オスマン・ガーズィー橋

ブライラ橋

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら