国土交通省中部地方整備局 佐藤寿延局長インタビュー

概要動画Overview Video

中部地方は、日本の中心部に位置し、東西の交通を結ぶ役割を担っているとともに、ものづくりが盛んで製造品の出荷額が日本一の愛知県を含む地域である。一方、濃尾平野は日本で一番大きいゼロメートル地帯であり、大きな災害に対しては脆弱な地域でもある。地域発展のためのインフラ整備、災害への対応、さらにDXの活用等を佐藤寿延局長に聞いた。

ものづくり産業が盛んな中部地方のインフラを支える

最初は航空工学を希望

京都大学では水理学を学ぶ

−−建設分野にご興味を持たれたきっかけと、大学時代に学んだことは

佐藤寿延局長 最初は航空工学をやりたいと思っていたのですが、京都大学の第二志望で土木工学に合格しました。水の流れが面白いと感じ、水理学を選びました。今思えば流体力学なので似た分野を選んでいたのかなと思います。植生の模型を作って水の流れがどうなっているのかひたすら測っていた記憶があります。研究というより実験に近いようなことを日々行っていました。実験器具ばかり作っていたので大工仕事は得意です(笑)就職はゼネコンと迷ったのですが、建設省に入りました。工事に関わるだけでなく、河川全体を考える国での仕事が希望と近いように感じたからです。

建設省に入省。江戸川工事事務所に配属

事故は起こしたらいけないと強く思えた

−−建設省に入省後、印象に残った現場などはありましたか?

佐藤 建設省に入省後、最初に江戸川工事事務所に配属されました。大きな水害が起こった際は、1年目の職員が被害状況を撮影しにいくという慣例があり、胸の辺りまで水に浸かって写真を撮ることもありました。現在もパンフレットに使われている写真なのですが、今だと「危ないからよせ」と言われるのでしょうね。

印象に残っている現場はこの江戸川工事事務所の時ですが、橋の橋台を作っている時に鋼矢板で仮締切りを行っていたのですが、パイピングが発生し、地下に二人埋もれてしまう事故が起こりました。この時、鋼管杭で再度締切る必要があり、被害に遭われた方を地下から捜索するのに2ヶ月くらいかかってしまいました。人が亡くなってしまうような事故は本当に辛いです。この経験から事故は起こしたらいけないと強く思いました。

そのほかでは平成4年に事業化した日本で初めての大規模地下放水路(首都圏外郭放水路)の事業化に携わったときでしょうか。入って間もない時期に日本で初めてのプロジェクトに関われたことはとても良い経験になりました。後の仕事にも役に立ったと思います。

ものづくりが盛んな日本の中心部に位置し、東西の交通を結ぶ重要な地域

一方、日本一のゼロメートル地帯と最大の活断層も抱える

−−中部地方整備局の道路・河川・港湾の管理状況と地域特性や整備局管内の置かれた状況、予算規模を教えてください

佐藤 現在中部地方整備局では直轄で国道は約1,900km、河川は13水系約1,100kmを管理しています。港湾は、国際拠点港湾3港、重要港湾4港、地方港湾1港で事業を実施しています。

今年度の予算は直轄事業費が3,019億円(前年度比1.01)、補助事業費が2,058億円(前年度比1.09)、社会資本総合整備事業費(社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金)が2,869億円(前年度比1.00)合わせて4,926億円です(取材日令和7年3月。データは令和7年4月1日のもの)。

地域特性としては名前の通り日本の真ん中になるので東西の交通が基本的には中部地方を通るというのは大きな特徴だと思っています。また、古くから製造業が盛んな地域です。製造品の出荷額(2023年発表)ですが、1位が愛知県で52兆円、2位である大阪府の20兆円の2.6倍にもなります。ものづくりが集中しており、日本で一番外貨を稼いでいる地域とも言え、ここの活力がなくなると日本全体にも大きなダメージを与えてしまいます。インフラの観点で考えてもこれだけの製造業のエンジン部分を支えるというのも他の地域と違うところです。交通だけでなく水資源やエネルギーを円滑に届けられるようにインフラの整備を進めていくことが重要だと考えます。

また、3大都市の中でほかと大きく違う点は本社が名古屋市に集中していないことです。東京都、大阪府に本社が集中しがちですが、大企業の本社が豊田等名古屋市以外に立地していることからもわかるように、愛知県は都市構造が分散化しているので街が一極集中していません。ネットワーク型の社会であり、有機的に地域間が結びつくというところにも配慮しなくてはいけないというのも大きな特徴です。

一方、中部地方は、軟弱地盤を有するゼロメートル地帯が日本で一番広く、杭を打つときに深いところまで打たなくてはなりません。中央構造線には日本最大級の活断層が通っているので、近くにトンネルを作る場合はより頑丈に作らなくてはならないので工事が難しくコストのかかる地域といえます。

災害の点で考えると濃尾平野は日本で一番大きいゼロメートル地帯となります。過去、伊勢湾台風で約5,000人、濃尾地震では7,000人を超える方が亡くなるなど、大きな災害に対しては脆弱な地域で、南海トラフ地震が発生した場合には、外洋に面する伊豆半島や伊勢志摩の方では、10~20mの津波が押し寄せると予想されており、一旦水に浸かると濃尾平野は、海面より低い地域であるため、壊滅的な被害が発生することが想定されます。

総延長42.6kmが開通

今後はカーボンニュートラルの取り組みも考えていかなくてはいけない

−−主要事業を教えてください

佐藤 道路ですが令和7年夏頃までに中部地方整備局管内で、東海環状自動車道・蒲郡バイパス・北勢バイパス・島田金谷バイパスの4事業(総延長42.6km)の道路が開通します。

東海環状自動車道(山県IC~大野神戸IC)(中部地方整備局提供、以下注釈なきは同)

東海環状自動車道(山県IC~大野神戸IC)(中部地方整備局提供、以下注釈なきは同)

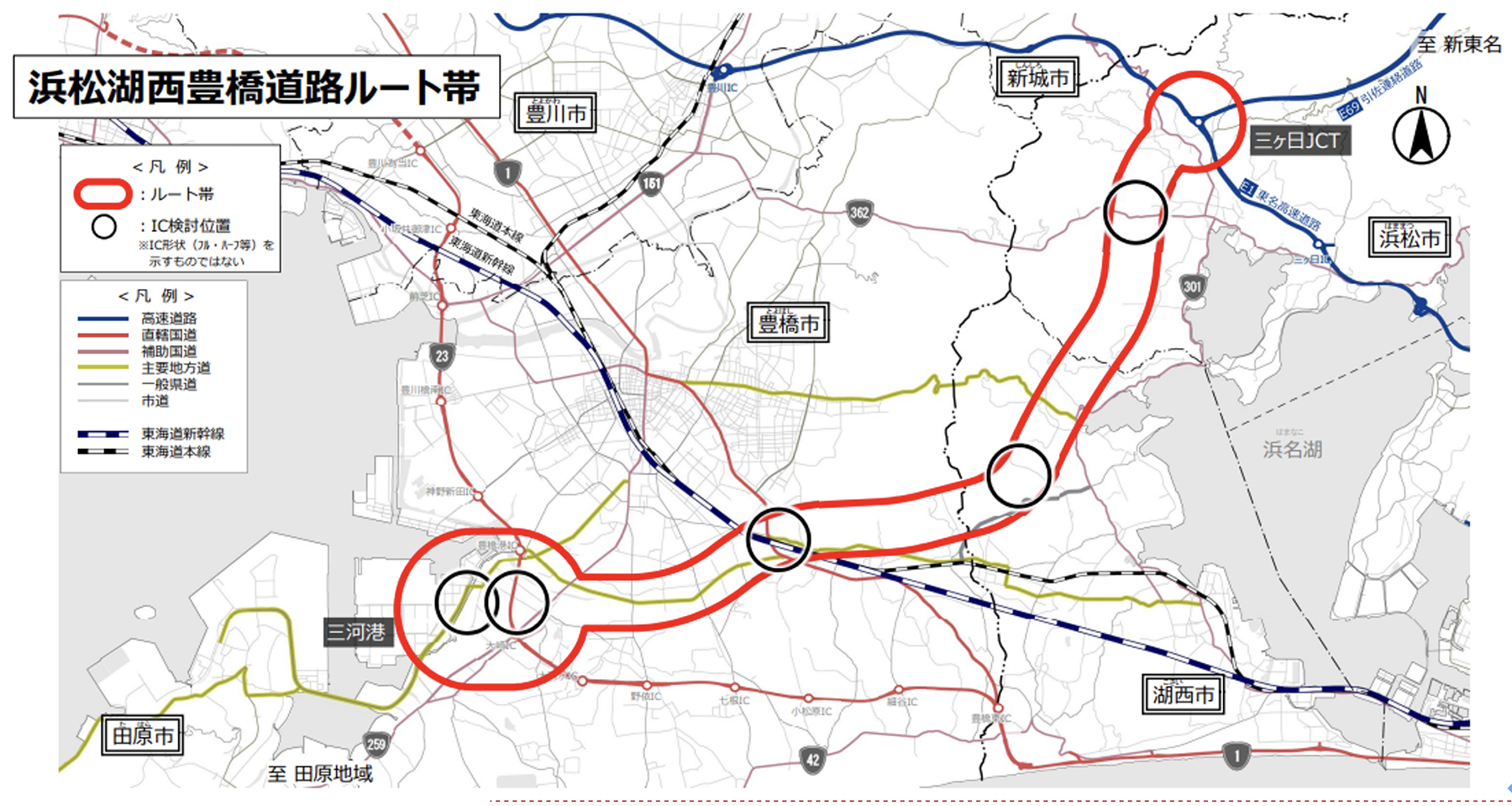

事業中の箇所が約700キロあります。 現在、一宮西港道路や愛知県が検討を進めている名古屋三河道路など、大きな道路計画が動いています。名古屋港を中心とした半円状のルートが形成され、三河地域の産業集積地帯を抜けていく道路になりますので、製造業の効率化への効果を期待しています。また、三河港へ直結する延長約26kmの浜松湖西豊橋道路も都市計画・環境アセスメントを進めるための調査を実施しています。三河港は今まで直結する高速道路がなかったのでこちらの事業でアクセスが良くなります。

浜松湖西豊橋道路

河川は現在、新丸山ダムと設楽ダムの本体工事を行っています。長良川に大きな遊水地も計画しております。4/1以降、天竜川上流部では、洪水調節機能の強化についての調査・検討に新たに着手します。また、伊豆半島北部を南から北に流れる狩野川では、60年前に放水路を作っており、これをさらに増強したり、その他河川では、ダムも含めた洪水をコントロールする施設を作っていくということを今考えています。

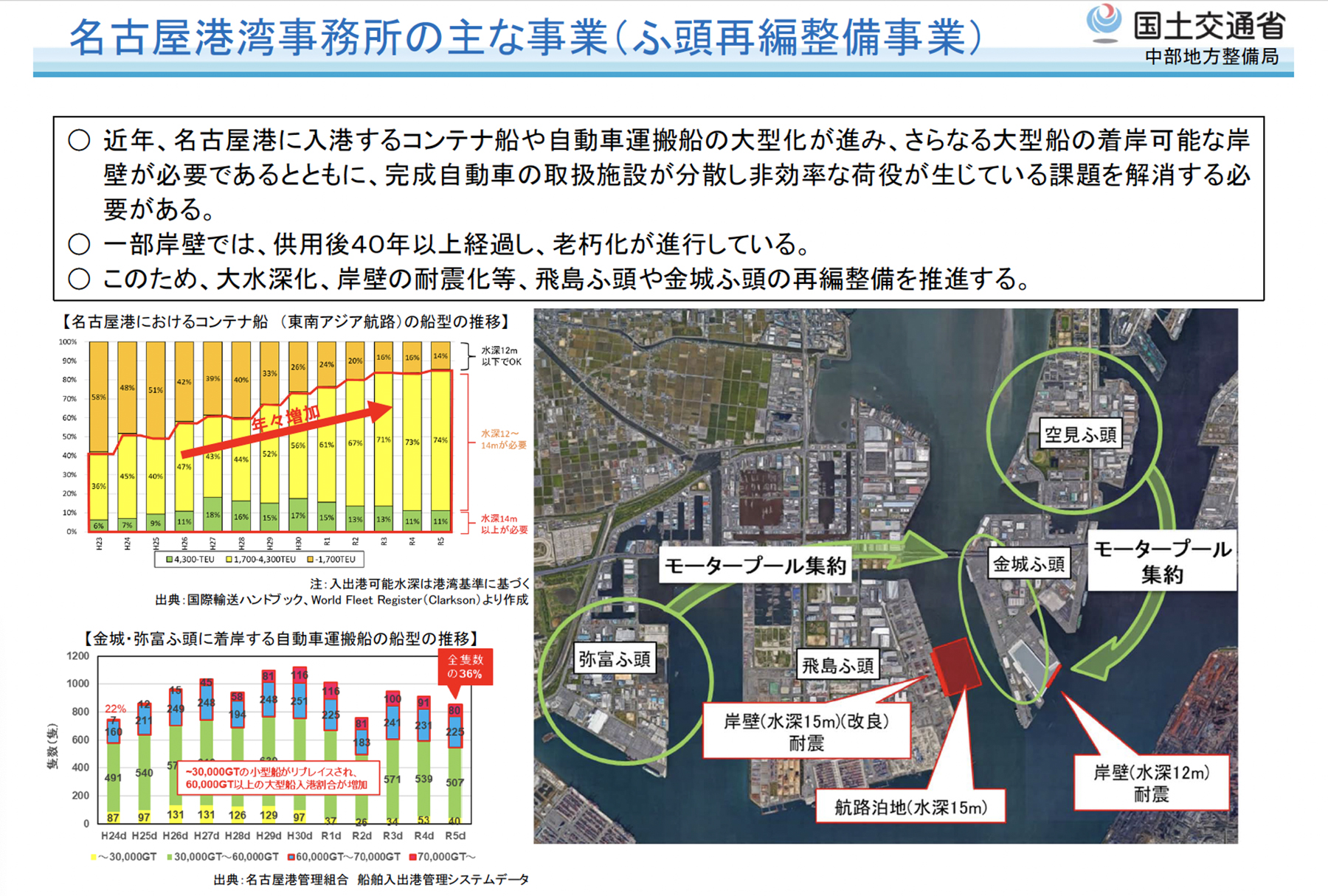

港湾ですが、名古屋港は7.9兆円と日本で一番利益を出している港です。名古屋港のようなところをいかに効率化していくかということが重要で、港の中で分散しているモータープールのような車を扱う場所を集約したり、大きなコンテナ船が入港可能になるよう、大水深の岸壁や泊地の整備を進めているところです。

名古屋港の取り組み

名古屋港の取り組み

東海環状自動車道が全線開通すると 滋賀県、岐阜県など背後圏からの四日市港へのアクセスが向上します。それに合わせ、四日市港の機能も強化するため、コンテナターミナルの増強を行なっています。

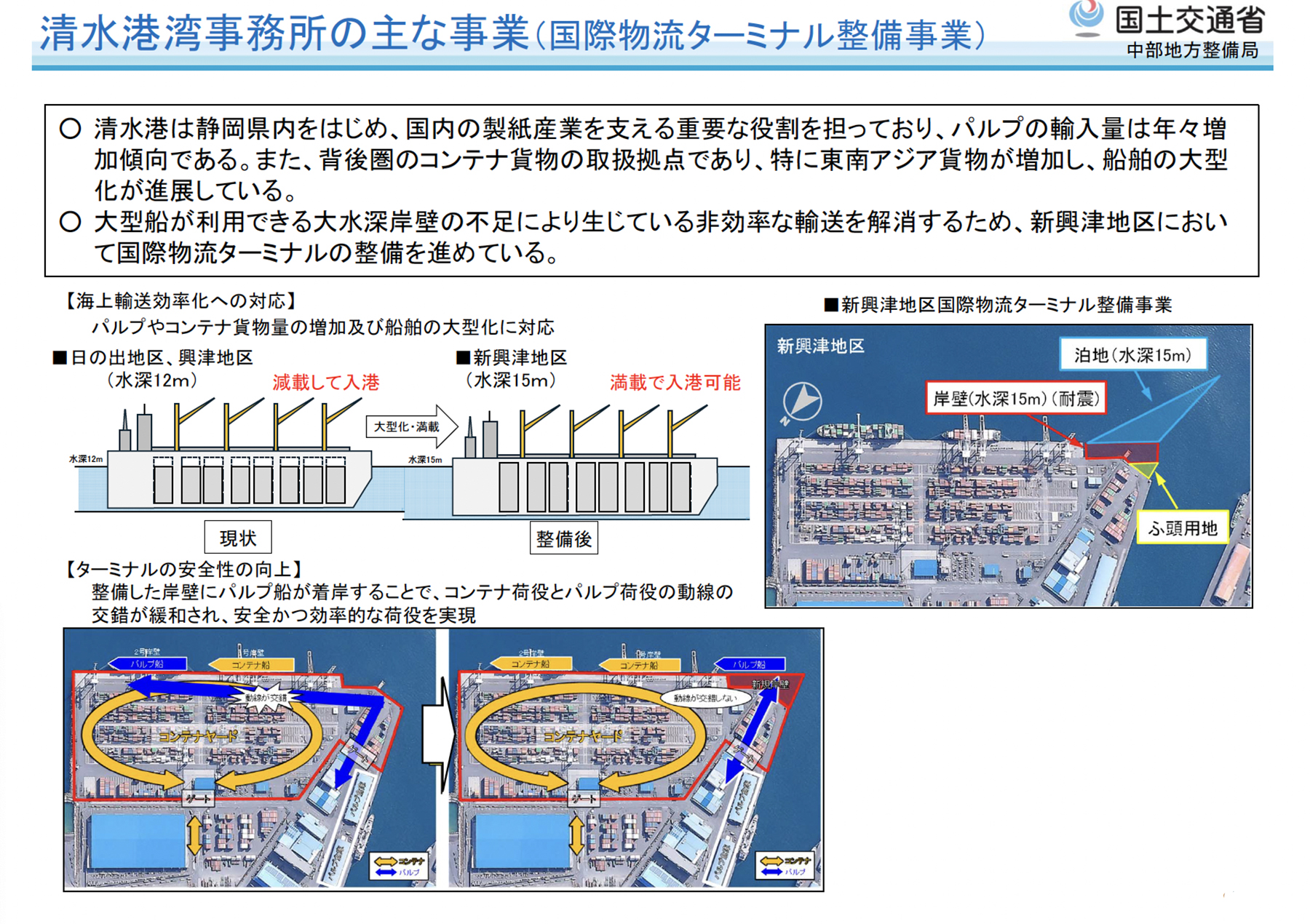

清水港に関しては、背後圏に製紙関連産業が多い地域のため、紙の原料となるパルプの輸入が多いのですが、岸壁の水深が12mしかなく、パルプを輸入するための大型船が入港できないという課題がありました。水深15mの岸壁を新たに設けることで、大きなパルプ船が入港できるよう整備を進めているところです。

また、清水港は中部横断自動車道が開通し、山梨方面からのアクセスが改善されたことで、山梨のフルーツが清水港から輸出できるよう、清水港にほど近い静岡市の農産物集荷所に輸出用のドックシェルターを備えた保冷施設を整備し、農産物輸出強化のための取組を支援しています。

清水港の取り組み

清水港の取り組み

三河港は自動車の輸入が全国一位であり、同田原地区にはトヨタ自動車のレクサス生産拠点である田原工場が立地していることもあり、自動車を取扱う地域の一大物流拠点になっています。ただ現状では、三河港に直接的に高速道路が接続していないため、先述した浜松湖西豊橋道路により、より利便性の高い港として活用されるものと思っています。また、これらに併せて愛知県が主体になり、自動車やコンテナ等貨物をより効率的に扱えるよう、ふ頭再編を進めているところです。

衣浦港には碧南火力発電所があり、中部電力と東京電力が出資した発電会社であるJERAが石炭にアンモニアを混ぜて燃焼させる「アンモニア混焼」の実証実験を行っています。石炭からCO2を排出しないアンモニアに置き替え、発電によるCO2排出量を削減するという実証実験です。将来的なアンモニアの専焼化に向けて設備投資を現在行っています。そのアンモニアを燃やす技術が実用化されると、外国からアンモニアを大量に輸入、もしくは国内で製造しなくてはなりません。また、特にこの地域の経済を支える製造業等においても、工場の発電や部材の生産等において、水素やアンモニアをはじめとしたカーボンニュートラル原料に置き換えていくことが喫緊の課題であり、これらの取り組みを進めているところです。今後、そのような取り組みを後押しするための港湾施設整備が衣浦港をはじめ管内各港湾においても非常に重要になってきます。

またこれらをインフラが、港湾の機能としてどのように支えるのかというところが、一つ大きなポイントになりますが、官民共にカーボンニュートラルの時代をどう捉えていくか考え、話し合うことが必要だと考えています。

.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら