八代復興事務所 流失橋の架替えは上部工が全面展開、護岸道路も徐々に復興

国土交通省九州地方整備局八代復興事務所は、道路事業として球磨川を渡河していた道路橋10橋を含む球磨川沿いの両岸道路約100kmの復旧事業を進めている。さらには、2023年3月より、2022年9月に発生した台風14号で被災した同じく球磨川に架かる球磨大橋(錦町)の橋梁架替事業も担当している。その工法および構造的な特徴と進捗状況について、伊藤浩和所長に詳細を聞いた。(井手迫瑞樹)

令和2年7月豪雨によって流された10橋+球磨大橋を架替え

河川の権限代行は、2023年5月27日に完了し、熊本県に引き渡し

令和2年7月豪雨によって流された10橋+球磨大橋を架替え

――事務所の所掌範囲

伊藤 八代復興事務所は、令和2年(2020年)7月豪雨により甚大な被害を受けた河川、道路の災害復旧工事等を迅速かつ一体的に進めるため、2021年4月に設置されました。

当事務所は、河川事業として球磨川中流部に注ぐ9支川の権限代行(2023年度に完了)、また、道路事業として球磨川を渡河していた道路橋10橋を含む球磨川沿いの両岸道路約100kmの復旧事業を所掌しています。

さらに2023年3月より、2022年9月に発生した台風14号で被災した同じく球磨川に架かる球磨大橋(錦町)の橋梁架替事業も担当しています。

――主な復旧・復興の進捗状況について(河川・道路・橋梁)

伊藤 権限代行9支川については、2020年9月末までに土砂・流木撤去、河岸防護、土砂止めの設置等の緊急的な対策が完了しました。さらに令和3年12月には川内川排水機場、小川排水機場の復旧が完了、また警報が出ていない規模の雨でも大きな出水となるような厳しい作業環境の中、護岸等の被災施設全140箇所の権限代行工事が完了し、2023年5月27日に管理者である熊本県に引き渡しを行いました。

球磨川に併走する国道219号と対岸道路(県道等)については、全線にわたって緊急車両等の通行を確保するとともに、2021年7月に国道219号の一部区間(大野大橋~人吉市間約11km)において、一般車両の交通開放を行っています。現在、両岸道路において、『国道219号等の道路復旧方針』に基づき復旧工事を進めています。

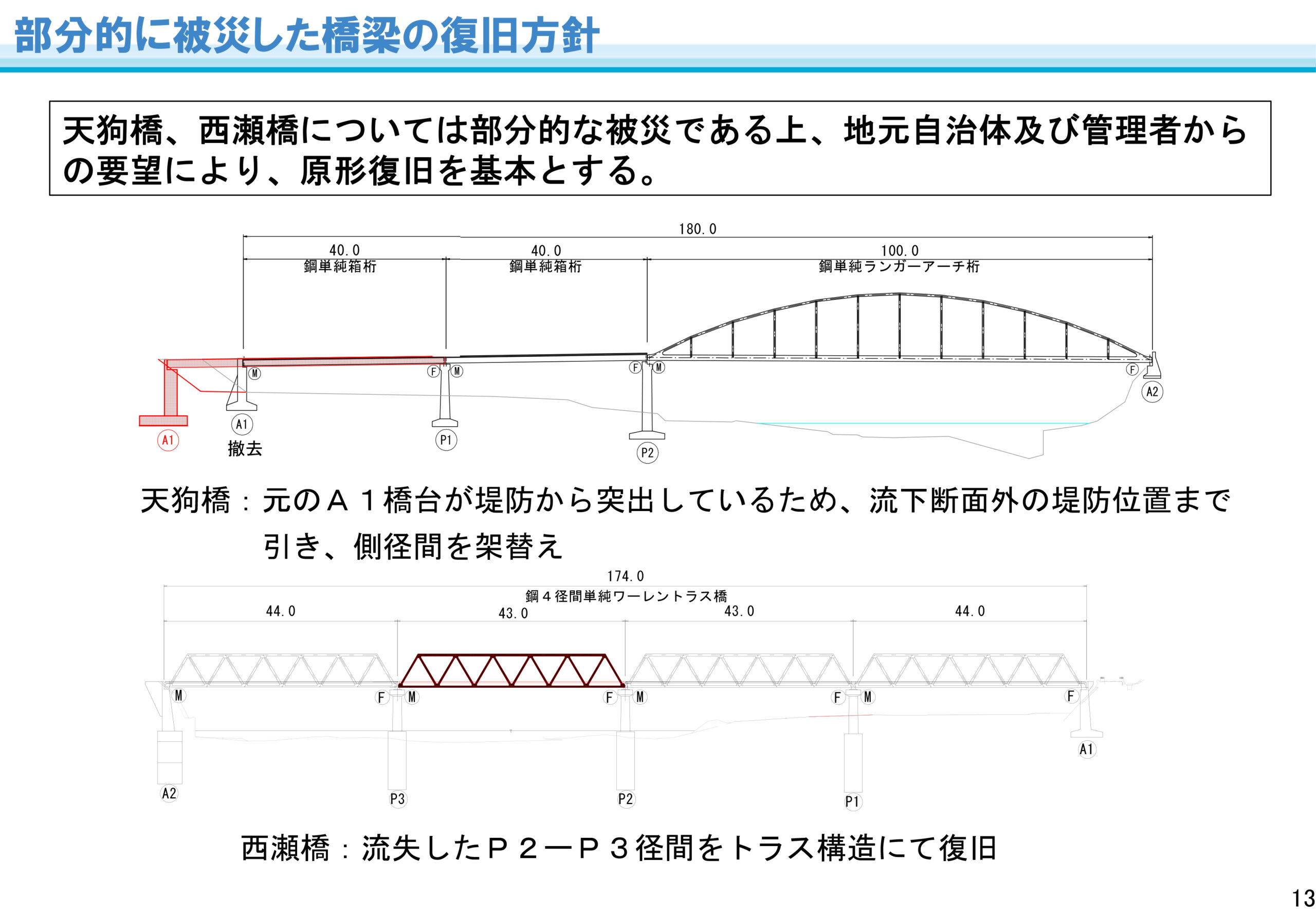

被災した橋梁10橋は、本復旧に時間を要することから、幹線道路となる国道219号の鎌瀬橋、通学路や生活道路として重要な役割を果たしていた坂本橋、相良橋、西瀬橋の4橋について、流失しなかった橋台、橋脚を活用し、仮橋による応急復旧を行い、生活再建に向けた支援を行っています。1径間のみの被災であった西瀬橋については、被災から2ヶ月後の9月には仮橋による応急復旧を完了し、2学期からの通学路を確保しました。また被災から2年7ヶ月後の2023年2月には仮橋で応急復旧していた西瀬橋の新設架替が完了し、10橋のうち最初の完成を迎えることができ、現在、地域の皆様にご利用いただいているところです。残る9橋についても2023年度までに全ての橋梁で下部工工事に着手し、橋梁上部工も全ての橋梁で発注済みで、これにより完成した西瀬橋を含め、2020年7月豪雨で被災した10橋すべてで本格復旧に至ることができました。

天狗橋と西瀬橋の橋梁復旧方針(八代復興事務所公開資料より引用)

西瀬橋の復旧推移状況写真(八代復興事務所HP公開写真から引用)

西瀬橋現況写真(井手迫瑞樹撮影)

また、球磨大橋の復旧にあたっても10橋と同様に「球磨川橋梁復旧技術検討会」で検討を行い、2024年2月から下部工工事に着手しています。

球磨川の両岸道路100kmの復旧工事を推進

治水対策実施後の水位(計画高水位+余裕高相当(概ね1.5m))」を目標に道路の嵩上げを実施

――道路事業の現在の状況と今後の予定について

伊藤 道路事業については、球磨川沿いの両岸道路約100km(国道219号、対岸道路)について、地域の避難計画やまちづくり計画なども踏まえながら、護岸の復旧工事や再度災害を防止するための道路復旧工事を推進しています。

路肩崩壊等の被災を受けた箇所の多くは、球磨川の堤防道路としての役割を担う兼用工作物であり、地域交通および防災面において非常に重要な役割を果たしていました。このことから、原形復旧するだけでは同規模な被害を受ける可能性が高く、抜本的な災害対策とはならないため、熊本県が掲げた創造的復興に基づき、自然災害に対して粘り強い道路の構築を目指すため、復旧工事において道路を嵩上げし機能向上を図ることとしています。

具体的に国道219号では、災害時に強靱で信頼性の高い避難路として機能するように、「治水対策実施後の水位(計画高水位+余裕高相当(概ね1.5m))」を目標に道路の嵩上げを実施することとしています。施工にあたっては、一次施工として、現道の高さ付近まで河川側の擁壁を構築していきます。一次施工完了後、二次施工となる道路の嵩上げ工事を行うこととしています。河川側に構築する擁壁の主たる工法は、地元車両の通行にも配慮した片側交互交通が可能な直立型の山留め式擁壁(アンカー付)を採用しています。現在、河川側の擁壁施工を各地区で同時に進めており、河川側の擁壁構築が概成した区間から二次施工の段階である道路の嵩上げ工事にも着手していきます。

一次施工として、現道の高さ付近まで河川側の擁壁を構築、二次施工となる道路の嵩上げ工事を行っていく(井手迫瑞樹撮影)

対岸の県道等の復旧に関しては、「迅速かつ的確な避難」と「災害の最小化」を図る取り組みの一環として、集落の孤立を回避する嵩上げを実施するとともに、原則としてすれ違いが可能な5m以上の道路幅員を確保することを基本として、各自治体とも調整を図りつつ事業を進めることとしています。

橋梁の本復旧に向け、検討会を計6回開催、沖鶴橋は3月16日に完成供用

球磨大橋は検討会を2回開催し、現在は下部工を全面展開

――各橋梁の現在の状況と今後の予定について

伊藤 被災橋梁の本復旧に向けては、学識経験者など専門家で構成される「球磨川橋梁復旧技術検討会」を設置し、被災原因を明確にするとともに、再度の災害防止の観点などを踏まえた架橋位置や橋梁形式などを決定しました。なお、検討会は2021年6月から計6回にわたり開催しました。

第1回の検討会では、まず、熊本県が掲げる「令和2年7月豪雨からの復旧・復興プラン」で示された【復旧・復興の3原則】より引用した「創造的復興」を全体コンセプトとし、熊本県や流域自治体の意見をもとに、さらに「災害に強い社会インフラ整備」「1日も早い復旧・復興」「地域の魅力向上と誇りの回復」「持続可能な社会の実現」の4つのコンセプトと橋梁計画における着眼点を設定し、発展性のある復旧・復興を目指すものとしました。また流失した10橋の損傷状況や現地状況から、すべての橋梁で、河川水位の上昇により上下部構造の耐荷力を超過する流体力が作用したことが主な被災原因であることを確認しました。

第2回から第5回の検討会で新橋の架橋位置および橋梁形式について検討を行いました。橋梁位置については、狭窄部・水衝部・支派川分合流部の範囲の回避、土砂流出、法面崩壊等背後地の危険箇所の回避、走行安全性の観点から好ましくない範囲(急カーブなどの回避)の回避などを前提条件として、従来の橋梁の利用状況も考慮した位置に復旧することとしました。橋梁形式については、桁下高を治水対策実施後の水位(計画高水位+余裕高相当)以上にすること、下部構造施工時において被災の懸念を避けた橋梁形式を前提条件として、個々の橋梁において、1日も早い復旧、通行止めが少ないなど地元車両や工事車両に影響が少ない施工、球磨川の自然と歴史に調和した橋梁、将来の維持管理性を考慮して橋梁形式を選定しました。なお、トラス、アーチ橋が多く採用されているのは、元々、同様の形式の橋梁であったということも大きいのですが、最近ではそうした橋梁が建設されることが少なく、技術的伝承を行うことで、将来の維持管理にも役立てたいという気持ちもありました。

一方で、県以外の基礎自治体が管理している橋梁につきましては、沖鶴橋、松本橋、大瀬橋などがありますが、全て鋼床版箱桁形式とし、維持管理性を重視したシンプルな構造にしています。

復旧橋梁の色彩の検討にあたっては、検討会の下部組織として、有識者からなる景観分科会を設置し議論を行いました。

まず、色彩に関するコンセプトとして、「球磨川の自然・歴史・周辺景観に調和した橋梁」「復興・地域のシンボルとしての橋梁」の2つを定め、地元集落からの視点、自動車からの視点、鉄道からの視点、河川内からの視点、かつ近接橋梁との調和を考慮し、橋梁ごとに色彩を複数案設定しました。その後、実際に現地調査を実施し各橋梁の色彩の絞り込みを行い、景観分科会での議論内容、各橋梁色彩1案への推薦経緯を第6回検討会で報告し了承を得た後、地元自治体へ意向を確認し、色彩について最終決定しました。

各橋梁の色彩検討(八代復興事務所公開資料より抜粋)

計6回の検討会を経て、2022年12月には、準備が整った5橋(坂本橋・鎌瀬橋・大瀬橋・松本橋・沖鶴橋)の下部工工事に着手しました。また、23年11月には、残る4橋(深水橋・神瀬橋・相良橋・天狗橋)の下部工工事に着手しました。

2024年度に入り、鋼2径間連続トラス橋で計画された坂本橋(橋長156m)、鋼2径間連続鋼床版箱桁橋で計画された沖鶴橋(橋長182m)、大瀬橋(橋長132m)、鋼単純アーチ橋(ニールセンローゼ桁)で計画された鎌瀬橋(橋長200m)、鋼2径間連続鋼床版箱桁橋で計画された松本橋(橋長146m)、鋼2径間連続トラス橋で計画された相良橋(橋長235m)及び部分被災で1径間のみの架替えを計画している天狗橋で上部工の架設に着手しており、現地では新しい橋が姿を現し始めました。

また、鋼単純アーチ橋(ローゼ桁)で計画された深水橋(橋長165m)、神瀬橋(橋長137m)は本年度中に下部工工事が完成予定で、両橋とも上部工の架設に向けた準備を進めています。この中から、西瀬橋につづき、球磨村の沖鶴橋が本年3月16日に完成しました。全径間を架け替えた橋梁としては初めての供用となります。

深水橋の橋梁イメージ(橋長165m、鋼単純アーチ橋(ローゼ桁))(八代復興事務所提供)

深水橋の現況進捗状況(八代復興事務所HP公開資料および写真から引用)

神瀬橋の橋梁イメージ(橋長137m、鋼単純アーチ橋(ローゼ桁))(八代復興事務所提供)

施工中:下部工(A2)完成.jpg)

神瀬橋の現況進捗状況(八代復興事務所HP公開資料および写真から引用)

大瀬橋の橋梁イメージ(橋長132m、鋼2径間連続鋼床版箱桁橋)(八代復興事務所提供)

.jpg)

.jpg)

大瀬橋の桁架設進捗状況(八代復興事務所HP公開資料および写真から引用)

桁架設が完了した大瀬橋(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

鎌瀬橋の橋梁イメージ(橋長200m、鋼単純アーチ橋(ニールセンローゼ桁))(八代復興事務所提供)

.jpg)

鎌瀬橋の上部工進捗状況(同公開写真より抜粋)

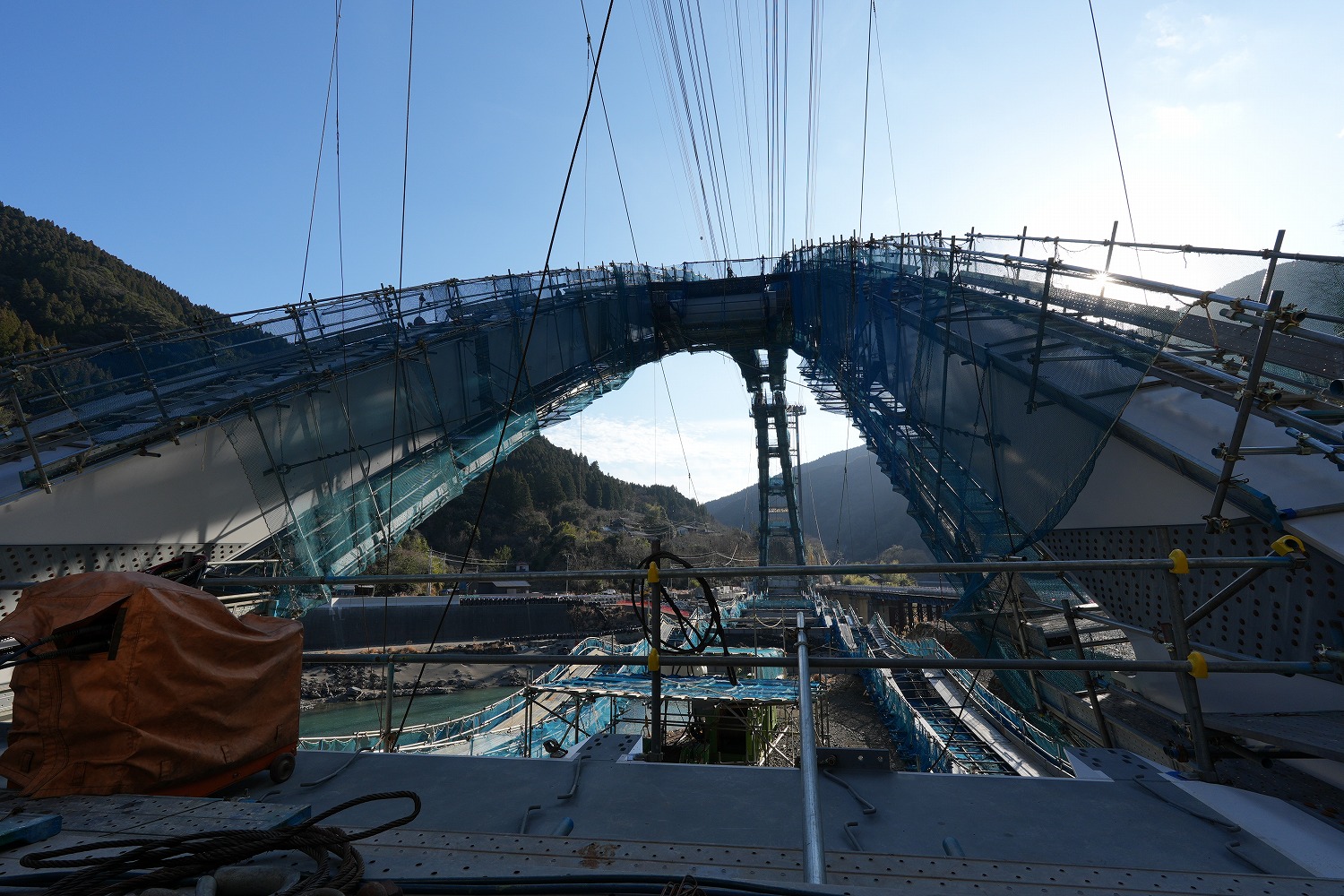

閉合直前の鎌瀬橋アーチ桁部(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

同橋のアーチ部閉合(八代復興事務所公開写真より抜粋)

沖鶴橋の橋梁イメージ(橋長182m、鋼2径間連続鋼床版箱桁橋)(八代復興事務所提供)

供用直前時期の沖鶴橋(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

沖鶴橋は3月16日に開通した(八代復興事務所提供)

さらに、2022年の台風14号で被災した球磨大橋についても検討会を2回開催しました。まず23年8月に架橋位置、次に同年10月に橋梁形式を決定し、24年2月に工事着手し、現在、両橋台(本年度末完成予定)と河川内の橋脚3基とすべての下部工工事の施工を行っています。

橋梁関係は、被災したすべての橋梁において本復旧工事に着手していますので、引き続き、工程管理を確実に行うとともに、安全管理もしっかり行いながら早期完成に向けて工事を進めてまいります。

なお、各橋梁の上部工架設の状況は、当事務所HPで時間を短縮した動画を公開しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。

https://www.qsr.mlit.go.jp/yatsushiro_r/douro/kasetsudouga/index.html

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら