八代復興事務所 流失橋の架替えは上部工が全面展開、護岸道路も徐々に復興

河川側に構築する擁壁の主たる工法として親杭パネル工法、CSWR工法を採用

河川側に構築する擁壁の主たる工法として親杭パネル工法、CSWR工法を採用

通勤時間帯のダンプトラックの通行台数を抑制

――橋梁以外の主な課題について

伊藤 復旧区間は急流の球磨川と急峻な山地に囲まれた地形環境となっており、山側の法面や川側には「岩」が露出するなど、急勾配な地形が形成されています。このような狭隘な空間の中に国道219号や県道等の対岸道路およびJR肥薩線が通過しており、球磨川両岸道路と鉄道が並行する区間の延長は約30kmにも及びます。沿道には複数の集落もあるため、復旧工事を進めるためには厳しい地形条件に加え、一定程度の地域交通を確保しつつ事業を展開することが求められています。現在でも大野大橋から下流は、一般車は地元車以外、原則進入禁止としています。

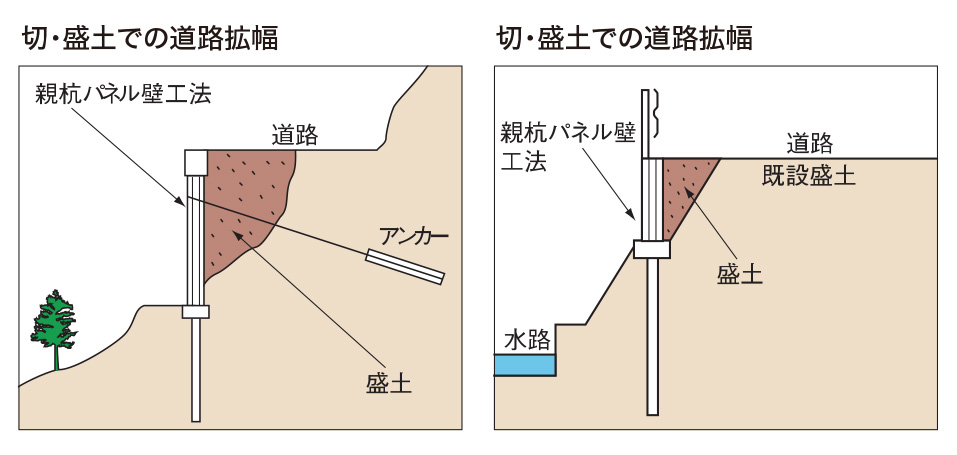

このため、道路関係では、先程も述べましたが河川側に構築する擁壁の主たる工法として、施工時に地元車両の通行にも配慮した片側交互交通が可能な直立型の山留め式擁壁(アンカー付)を採用しています。

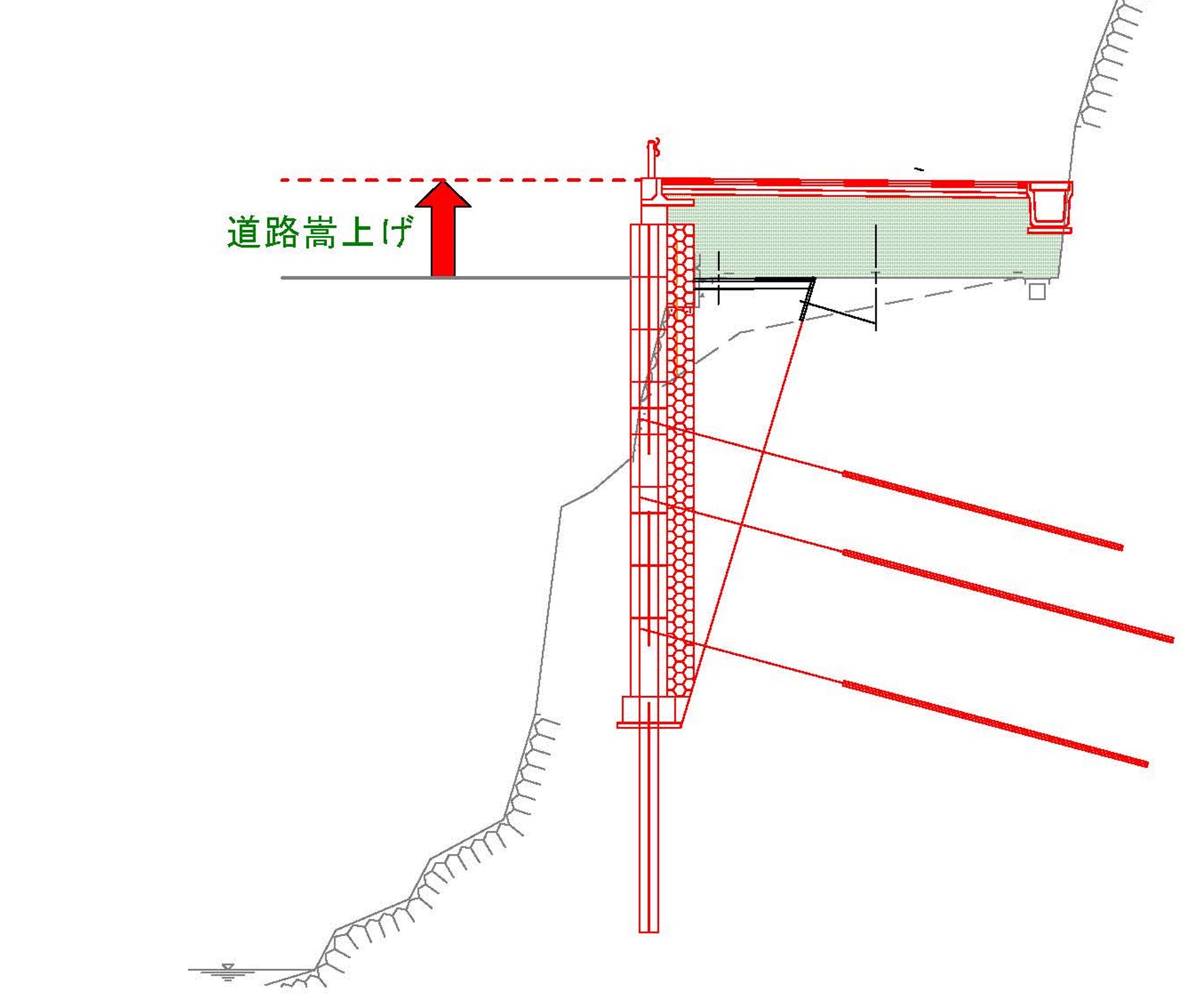

道路嵩上げ横断図(八代復興事務所提供)

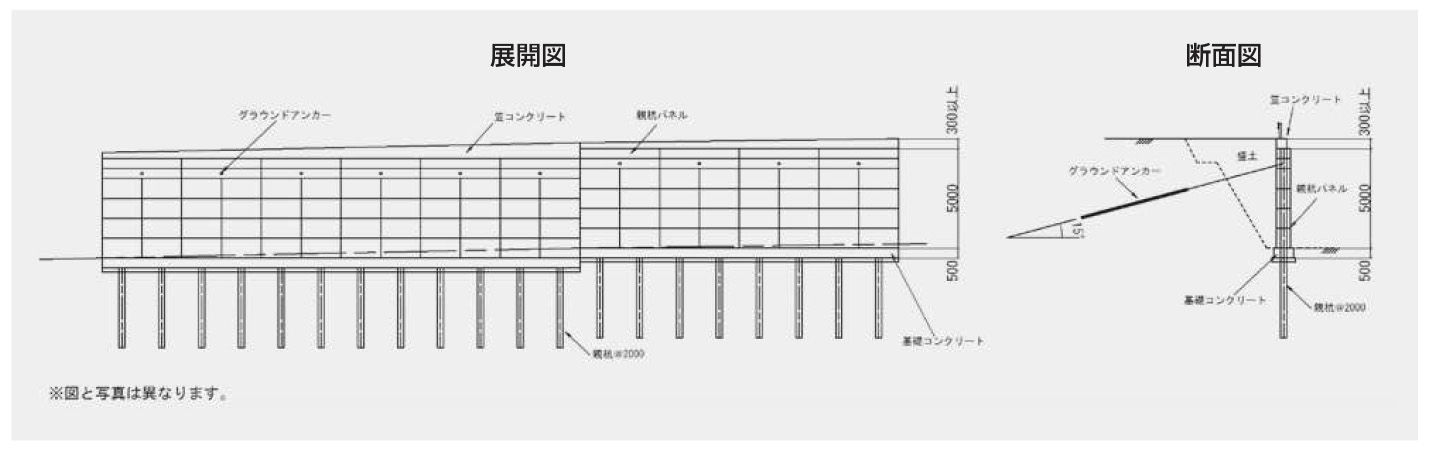

工法としてはジャイロプレス工法、親杭パネル工法、CSWR工法の3種類があり、ジャイロプレス工法はヤードが極めて狭く厳しい箇所で、それ以外の箇所では親杭パネル工法を用いています。H鋼を建て込んで、コンクリートパネルを落とし込んでいく工法で、のり面の中で本工法で施工することにより、河積と幅員を確保できます。

親杭パネル工法図(日特建設提供)

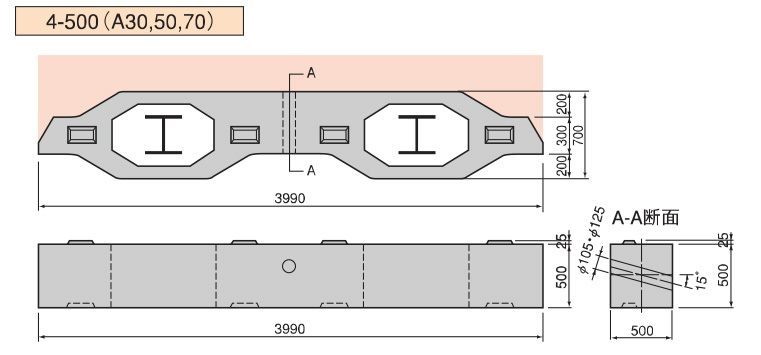

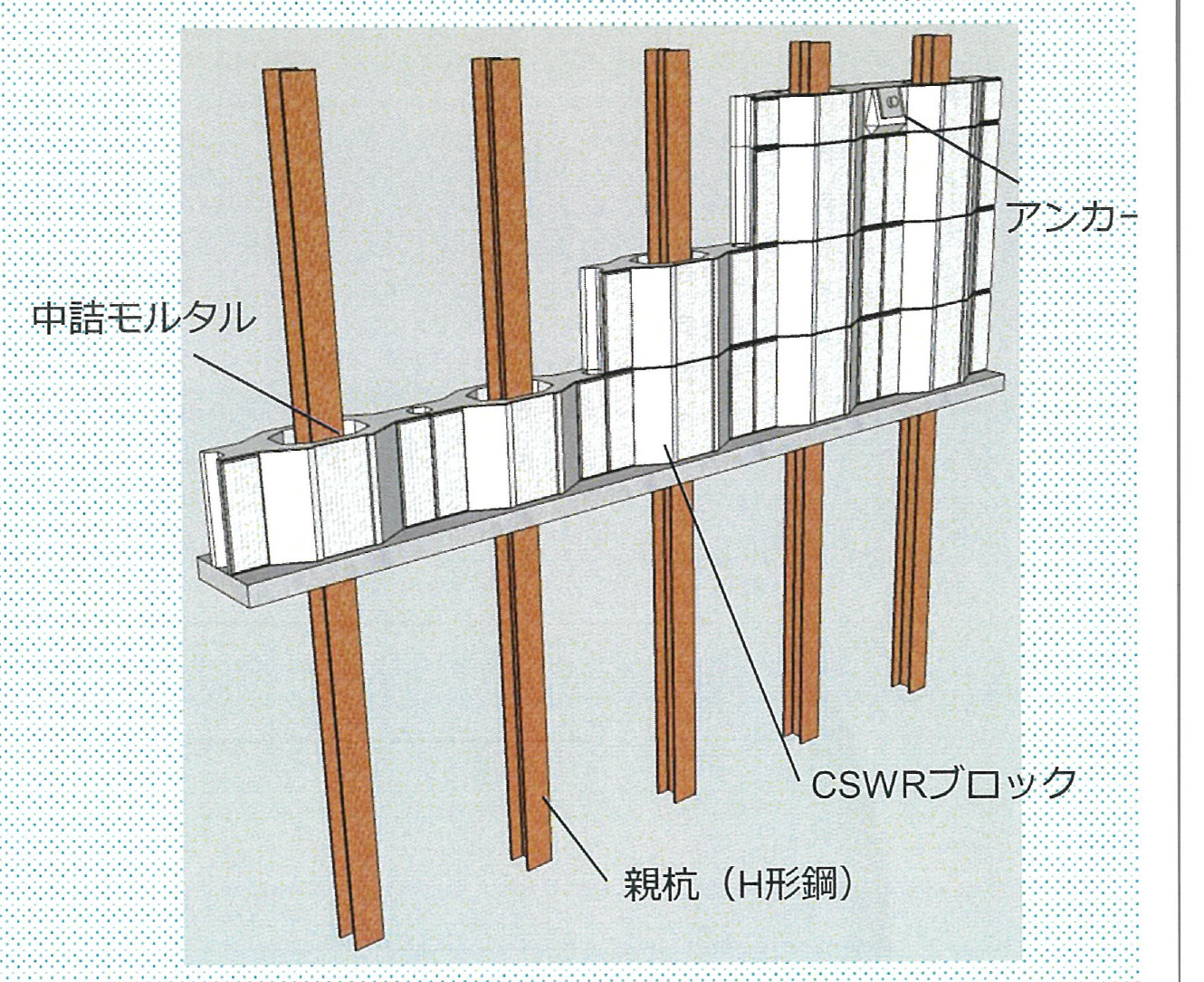

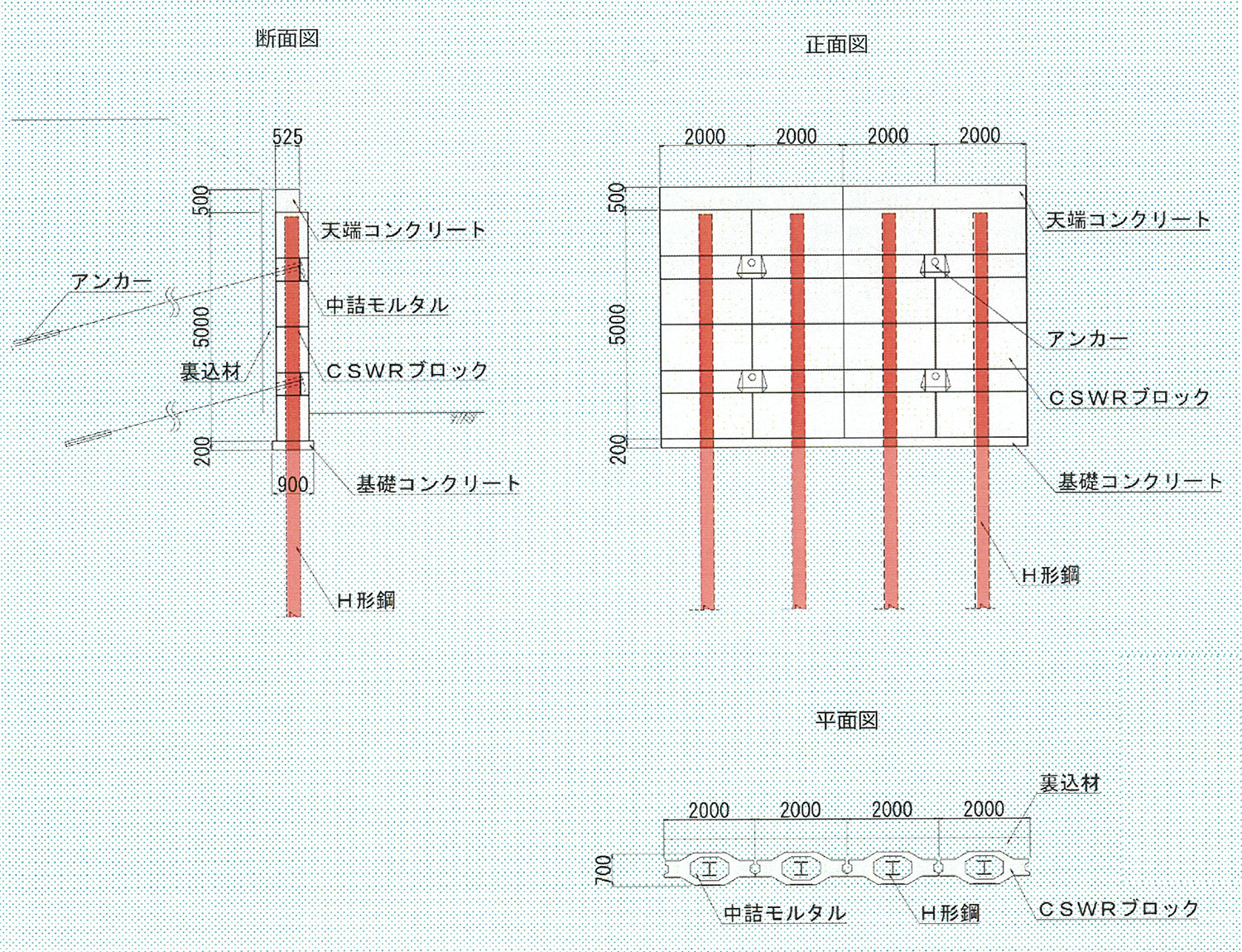

CSWR工法図(ライト工業提供)

また、最近は川嶽地区など9現場で新技術のCSWR工法を採用しています。CSWR工法は親杭パネル工法と似ていますが、基礎コンクリート打設時に鉄筋を組まなくてよく、基礎を小さくできるというメリットがあります。一方で、親杭パネル工法と異なり、親杭とパネルの一体化を図る中詰めモルタルだけでなく、パネル間の継ぎ手部にも目地モルタルを打設しなければなりません。

川嶽地区での施工状況(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

親杭パネル工法の施工状況例(八代復興事務所提供)

CSWR工法の施工状況(八代復興事務所提供)

施工は、まずロックボルトを施工し、場所打ち杭孔をダウンザホールで削孔し、H鋼を建て込んでいきます。次いでモルタルで充填して固め、基礎コンクリートを20cm高で打設します。その後、H鋼に挿し込む形でパネルを設置していき、目地をモルタルで充填していきます。また、背面は発生土ないし砕石土で埋めていきます。現場は軟弱な地盤のため、PCアンカー工を併用する「控え式」(これは親杭パネル工法も同じ)で施工します。PCアンカーを用いることで最大約8mの高さの山留擁壁を構築することが可能となっています。擁壁を構築後はさらに1.5~2m、最大では4m程度路面高を上げ、水害の影響を受けず、さらにすれ違い可能な幅員を確保した道路を建設します。

これらの作業は道路の上からは行えません。そのため、全て河川側から施工しなくてはならないため、施工は基本的に非出水期施工となります。25t~30tのクローラークレーンを用いて施工しますが、ヤードや資材、クレーンなどの重機の設置・撤去も含めて非出水期間中に行わなくてはなりません。

さらに、背面の地盤が悪ければ施工は進まなくなりますし、H鋼設置のための削孔で水が出るケースもあります。削孔時に水が出ればモルタルを打ち込んで再掘削しなければならず、こうした作業もかなり手探り的なものとなっています。

また、擁壁作業完了後の道路かさ上げ工事は全面通行止めしないとできない箇所もあります。例えば坂本地区では地元住民の方にご理解をいただき、対岸道路側に迂回していただき一部区間を全面通行止めして施工を行っています。瀬高地区においても4月から夜間全面通行止めを行い施工していく方針です。

現在、こうした河川側の擁壁設置作業や道路かさ上げ工事は、主要6地区(瀬高、坂本、荒瀬、川嶽、伊高瀬、神瀬)で進めています。

瀬高地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

坂本地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

荒瀬地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

川嶽地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

伊高瀬地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

神瀬地区(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

その他の箇所でも道路嵩上げ工事は進められている(写真は中谷地区)(八代復興事務所HP内公開写真より引用)

他には、施工業者とも連携し、通勤時間帯のダンプトラックの通行台数を抑制するなど、地域交通への影響を最小限に抑えるように工事を進めています。橋梁関係では、1日も早い復旧、通行止めが少ないなど地元車両や工事車両に影響が少ない施工方法などの観点も加えて、橋梁形式の選定を行っています。

そのほか、河川内における工事ということで、令和2年7月豪雨以降に新たに発生する被災箇所とも向き合いながらの復旧工事となっており、様々な課題に対して、その都度、広い視野をもって、知恵と工夫を凝らしながら事業に取り組んでいます。

JR肥薩線の鉄道敷きを工事用道路として活用

JR肥薩線の復旧へ向け相互に連携した復旧計画が必要になる

――早期復旧に向けた工夫などがあれば

伊藤 国道219号の対岸側の県道などの復旧に際しては、現況幅員が狭いことや可能な限り通行止めを回避することはもちろんですが、円滑に復旧工事を進める観点から、災害により不通となっている隣接するJR肥薩線の鉄道敷きを工事用道路として活用させていただいています。

工事用道路(井手迫瑞樹撮影)

災害復旧事業では、工事最盛期に複数工事が同時並行で進行し、その状況が長期間に及んでしまいます。工事のために道路の通行止めなどを行う場合、大幅な迂回が必要となり、近隣住民へ不便を強いるばかりか、周辺の復旧工事などへの影響も大きくなってしまいます。そこで、これらの課題解消を図るため、JR九州と協議を行い、鉄道敷きの一部を迂回路として活用することで、少しでも復旧工事が円滑に進むような取組も行っています。

――肥薩線については復旧に向けて、基本合意されましたが、今後の事業の進め方は

伊藤 これから具体的な復旧方針を打ち出されると思いますので、それに沿った形で進めていくことになります。対岸道路に並行してJR肥薩線が走っていますので相互に連携した復旧計画が必要になると思います。また、場所によっては先程も話したように線路を工事用道路としてお借りしていますので、返還方法や時期などについても協議をしていくことになると思っています。

――おわりに

伊藤 令和2年7月豪雨の直後、河川の緊急対策や道路啓開などに携わられた建設業界の皆様には言葉では言い表せないほど感謝しております。また本復旧においても、厳しい現場条件の中で、安全を確保しながら工事を進めていただいていることに対して改めて感謝申し上げます。

一日も早い復旧・復興のためには、建設業界は大切なパートナーであり、今後もよりよい信頼関係を築きながら事業を進めていきたいと考えています。

最後に、事務所が設置されてからまもなく5年目を迎えますが、一日も早い復旧・復興はもちろんですが、地域の皆様が安心して暮らせる環境を取り戻しつつ、創造的な復興の先駆けとなるためにも、引き続き、事務所職員が一丸となるとともに、熊本県や関係自治体、建設業界の皆様など関係者一体となって、事業の推進に努めてまいります。

――ありがとうございました

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら