八代復興事務所 流失橋の架替えは上部工が全面展開、護岸道路も徐々に復興

相良橋 橋長235mの鋼2径間連続鋼床版下路トラス橋

相良橋 橋長235mの鋼2径間連続鋼床版下路トラス橋

張り出し架設中の反力管理と高さ管理が品質確保に大きく影響

――直近では、上流側から天狗橋、相良橋、松本橋で架設が始まりましたね。まず、天狗橋の上部工架設について具体的に教えてください。

伊藤 天狗橋の既設橋は、もともと橋台が護岸から突き出た位置にあり、河積を阻害しておりましたので、橋台を護岸の内側に引き、径間長を伸ばした1スパン(径間長52m)を架け替えることで対応しております。まず既設橋台を撤去し、新しい橋台を堤内に構築し、上部工を架設します。架設は2基のベントを建て、河川敷で地組した1ボックスの鋼床版箱桁(鋼重67.4t)を3つのブロック(P2側26.3t、中間14.5t、A2側26.6t)に分けて300t吊りのトラッククレーンでP2からA2側に順次架設しました。現在は桁架設を終えた状態です。

なお既設桁については、塗装の塗り替えを進めています。既設塗膜はPCBや鉛の含有が確認されている中、球磨川の直上で塗り替えを行うため、養生を万全に行った上で施工を進めています。橋梁の色彩は従来の色に合わせるため近似色を「七分艶」にして塗装しています。

天狗橋の桁の製作・架設は名村造船所、既設橋の塗り替えは(有)米田塗装店が施工しています。

天狗橋(架替え部は橋長52mの鋼床版箱桁)の橋梁イメージ(八代復興事務所提供)

天狗橋の桁架設状況(八代復興事務所HP公開動画より抜粋)

架設前後の天狗橋(いずれも井手迫瑞樹撮影)

――相良橋は特徴的な上部工の架設が進んでいますね

伊藤 同橋は橋長235m、総幅員8.2m、鋼重約1,300tの鋼2径間連続鋼床版下路トラス橋です。A2側(右岸、河川敷)からA1側(左岸、澪筋)に架設していきます。A2側からの1方向架設としたのは、A1側に地組ヤードをつくるスペースがないためです。

相良橋の橋梁イメージ(橋長235m、鋼2径間連続トラス橋)(八代復興事務所提供)

施工進捗状況推移(八代復興事務所HP公開資料および写真から引用)

A2~B4ベント(53m)は4基のベントを建て、120tオールテレーンクレーン(以降ATC)を使って、桁架設していきます。河川敷際のB4ベントに到達後は、桁上に350tmのトラベラークレーンを組み立てるとともに、河川内にB5ベントを建て架設していきます。120tATCで搬入された桁を吊り上げ、桁上の運搬台車に積み込み、トラベラークレーンのいる先端まで運び、クレーンを旋回させて桁を架設していくという工法となります。P1到達後は、B5ベントを撤去し、夏頃からA1側に向かって桁をさらに張り出していきます。ただし、構造的にP1~A1までの張り出しは桁が持たないため、トラスの残り2格点分(26m)を残した河川内にB6ベントを建てこむ必要があります。同ベントについては、出水期明けに200t吊りクローラークレーンを用いて建てこみ、桁が預けられるようにします。その上で、最後の2格点もトラベラークレーンを用いて架設します。

注意しなくてはいけない点は、球磨川を跨ぐ橋梁であるため、他の橋梁と同じく、河川を汚さないように施工しなくてはいけない点です。さらに張り出し架設中の反力管理と高さ管理が品質確保に大きく影響するため、しっかりと行う必要があります。

相良橋の進捗状況を左岸から撮影、現在の仮橋も見える(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

進捗中の相良橋の上部工架設状況(同上)

なお、桁の製作・架設は横河ブリッジが行っています。

松本橋 非出水期内に桁架設完了が必須

ヤードや仮桟橋の設置撤去で3カ月を要する

――松本橋も大きな仮桟橋を架けての施工が進んでいますね

伊藤 松本橋は橋長146m、幅員6.2mの鋼2径間連続鋼床版箱桁橋です。現在は下部工が完了し、上部工の施工を進めています。桁架設工法はベントを合計5基建て込み、200tクローラークレーンで架設していくことしています。ベントはA1側のヤード上に2基、河川内に2基、A2側のヤード内に1基建てこみます。A1側のヤードは、河川内に砕石などを入れて構築しました。

松本橋の橋梁イメージ(橋長146m、鋼2径間連続鋼床版箱桁橋)(八代復興事務所提供)

上部工の施工進捗推移写真(八代復興事務所HP公開写真を引用)

A1~P1間(72m)は、3ブロックをつなぐ形(60t)で地組みし、クローラークレーンで架設します。既に同径間は完了し、現在はP1~A2(径間長は同じ)の桁架設を2月末から行っています。同径間については、反力の問題もあり、2ブロックをつなぐ形(40t)で架設を進めています。

注意すべき点は非出水期内に施工しなくてはいけない点です。河川内に造成しているヤードは、設置と撤去で都合3か月かかり、その上、ベントも設置しなければならず、7カ月の非出水期内に使える時間は多くありません。同じくP1~A2間も非出水期内に施工しなければならず、5月末までに桁を架設し、なおかつ仮桟橋の撤去まで行わなければならず、非常に厳しいスケジュールとなっています。

なお、桁の製作・架設は名村造船所が行っています。

上流側から見た松本橋(2025年2月下旬に井手迫瑞樹撮影)

松本橋全景(同)

右岸側にヤードを作り/澪筋には仮桟橋を設置して施工している/汚濁防止設備(同)

球磨大橋 P9橋脚で最大60cmの沈下を確認、新橋へ架替え

ケーソン基礎の深さはP1で32m、P2で36mに達する

――球磨大橋について、もう少し具体的にお話ししてください

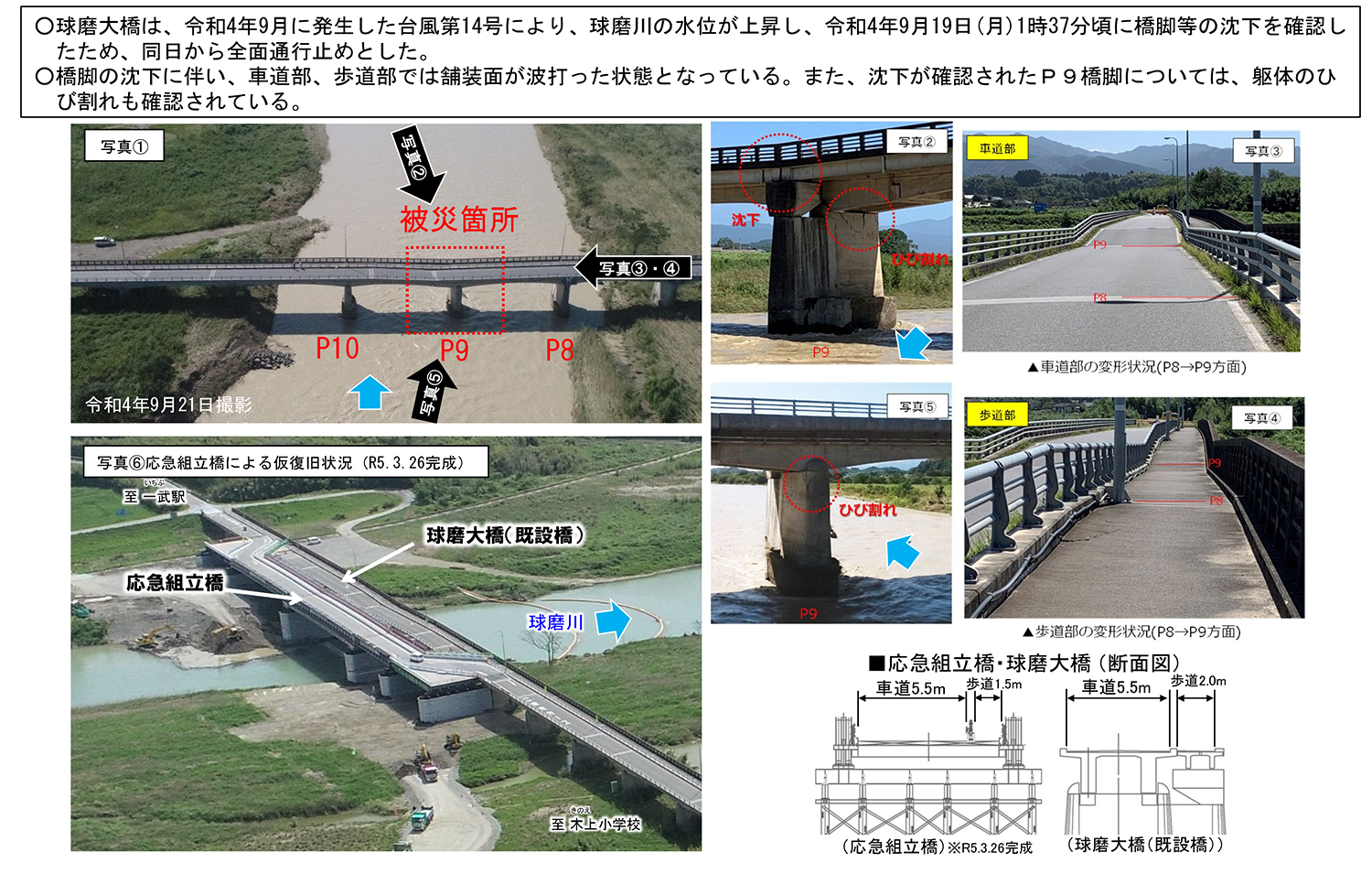

伊藤 球磨大橋は熊本県錦町の球磨川渡河部に架かる県道橋です。令和4年9月19日未明に台風14号によって生じた大雨により球磨川の水位が上昇し、その結果、P9橋脚で最大60cmの沈下を確認したため、被災箇所を避けた上流側に応急組立橋を架設し、交通を確保したうえで、新橋の架け替えを進めているものです。

応急組立て橋(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

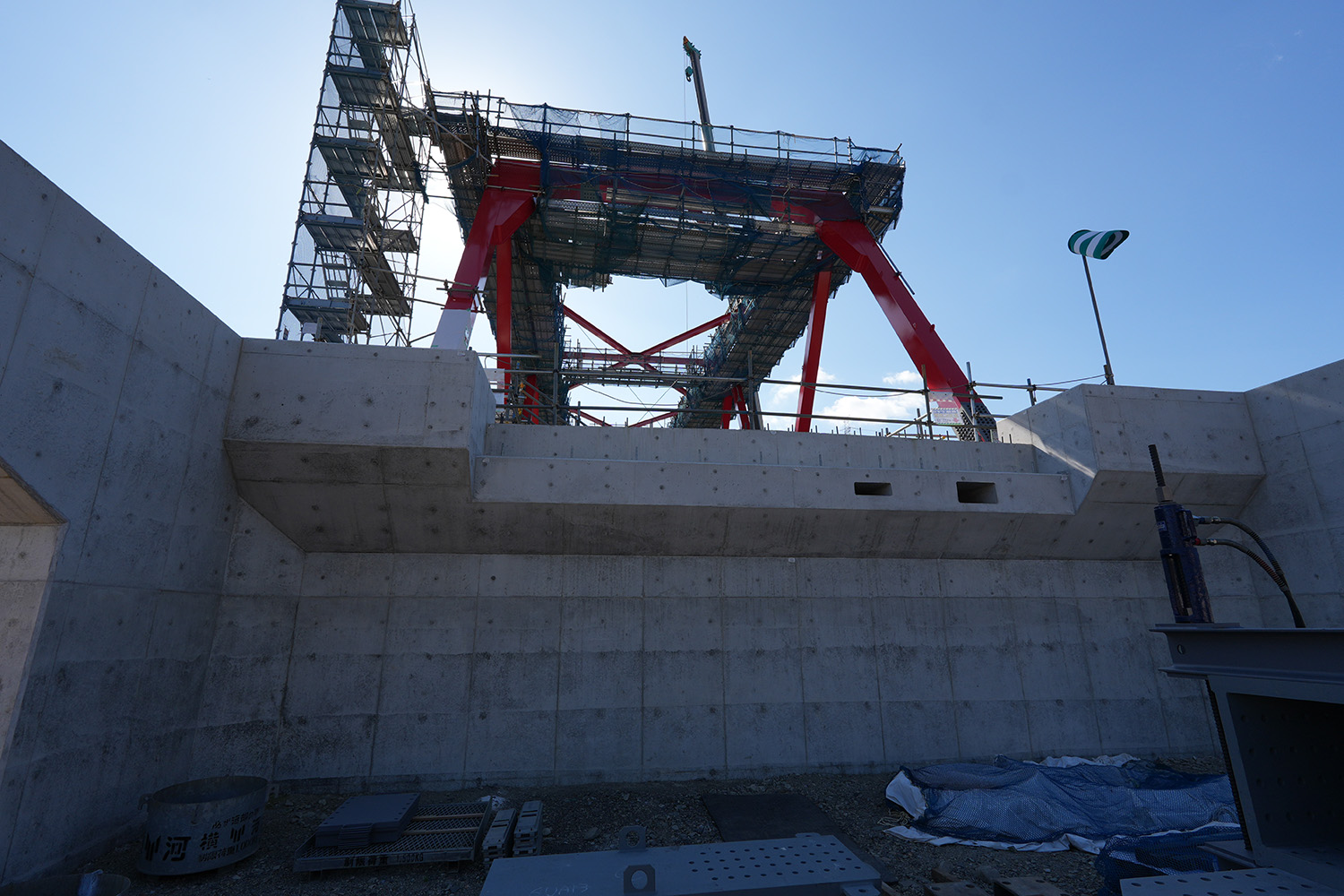

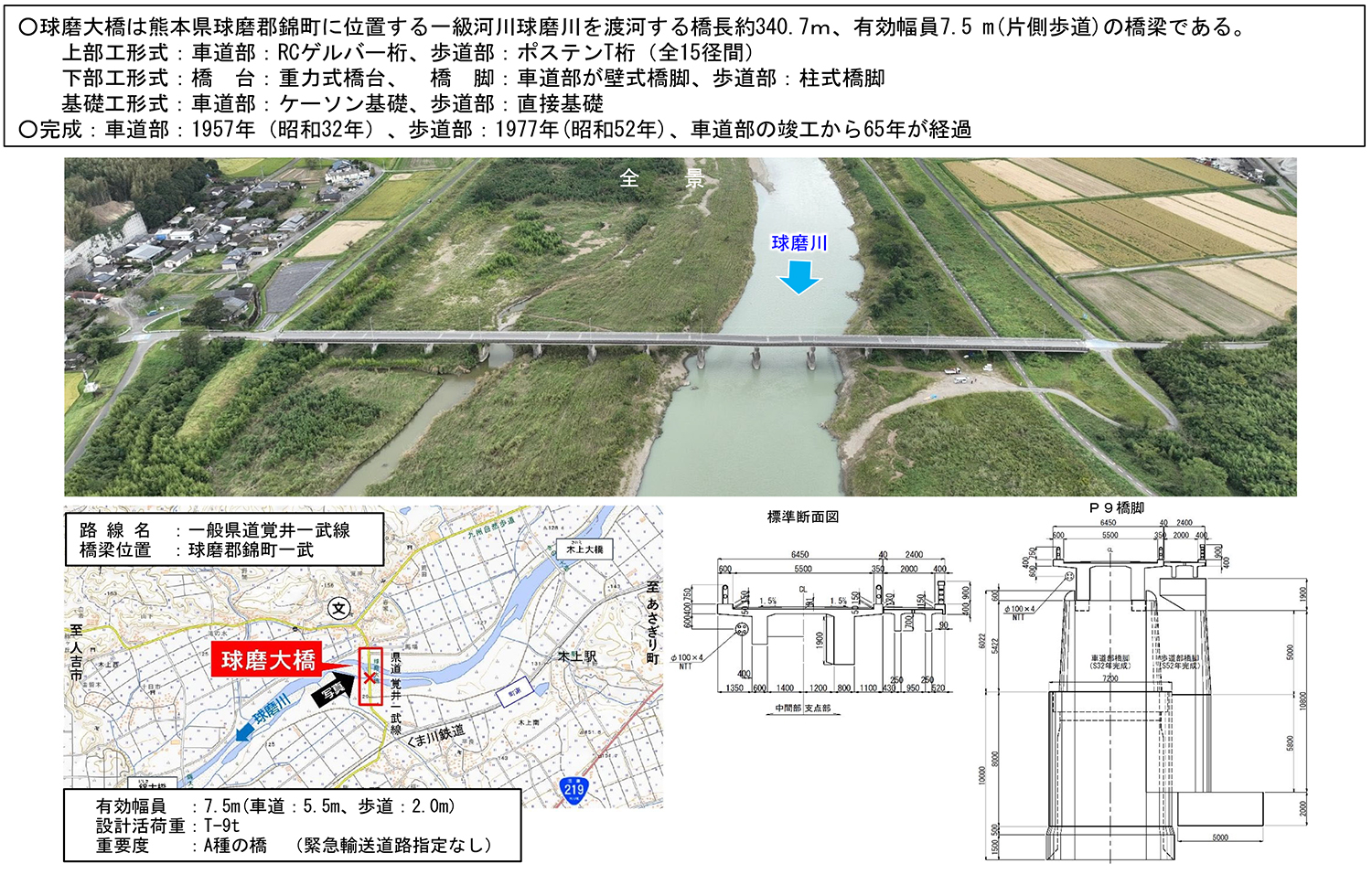

球磨大橋旧橋は、車道部が橋長340.7mの15径間RCゲルバー桁であり、歩道部は同橋長、同径間のポステンT桁という構造です。

被災した球磨大橋旧橋と被災状況資料(八代復興事務所公開資料より抜粋)

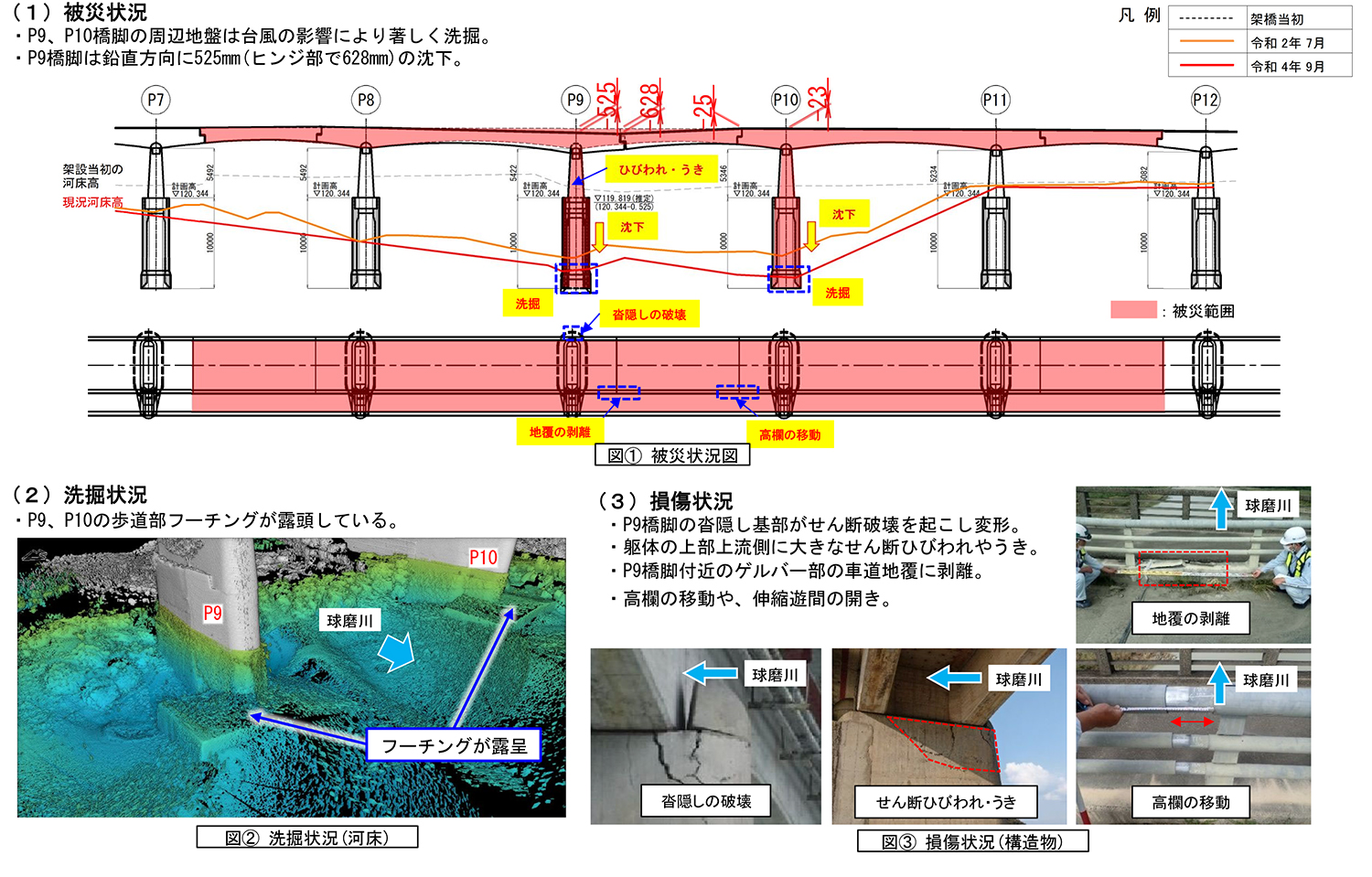

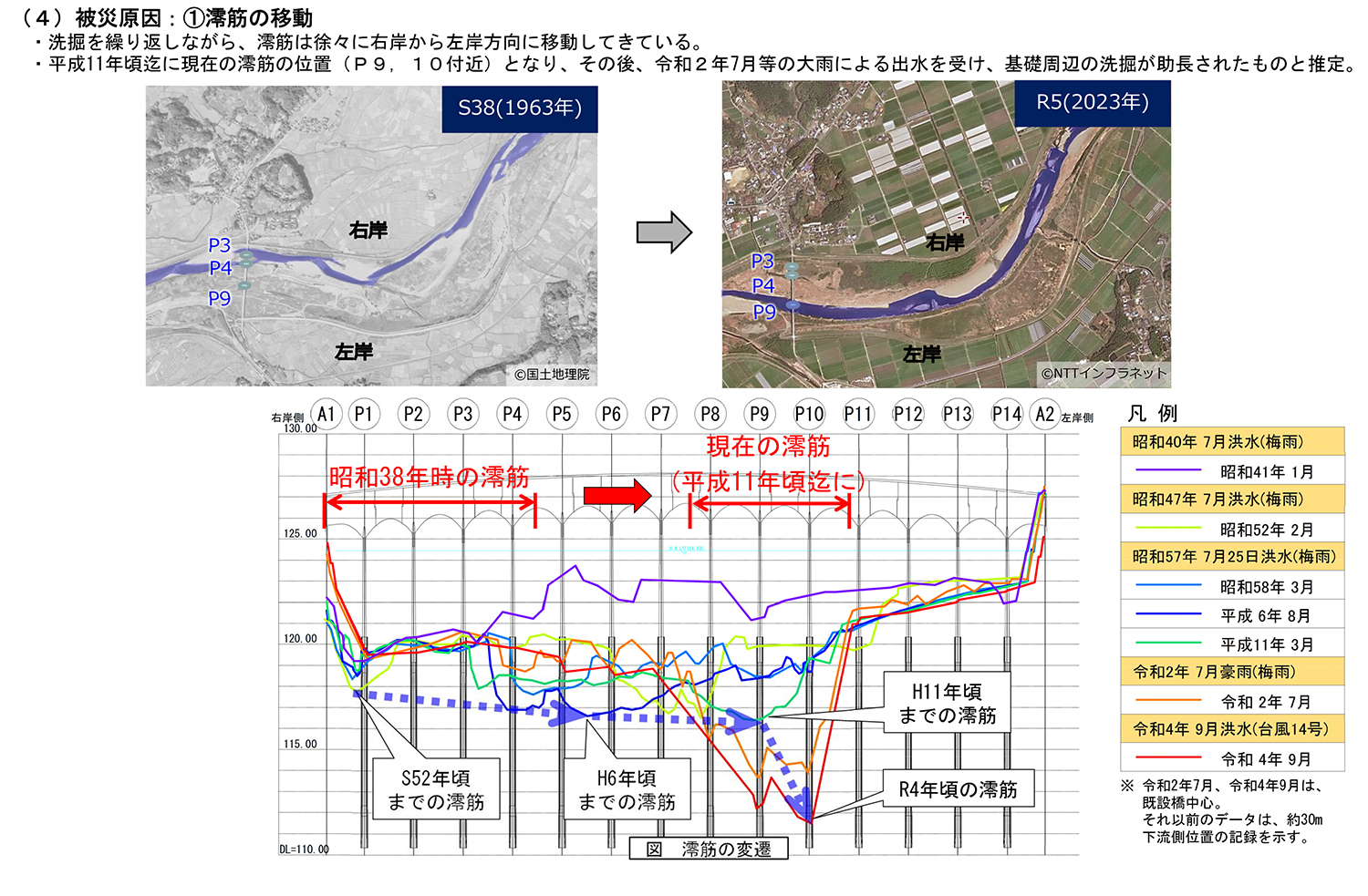

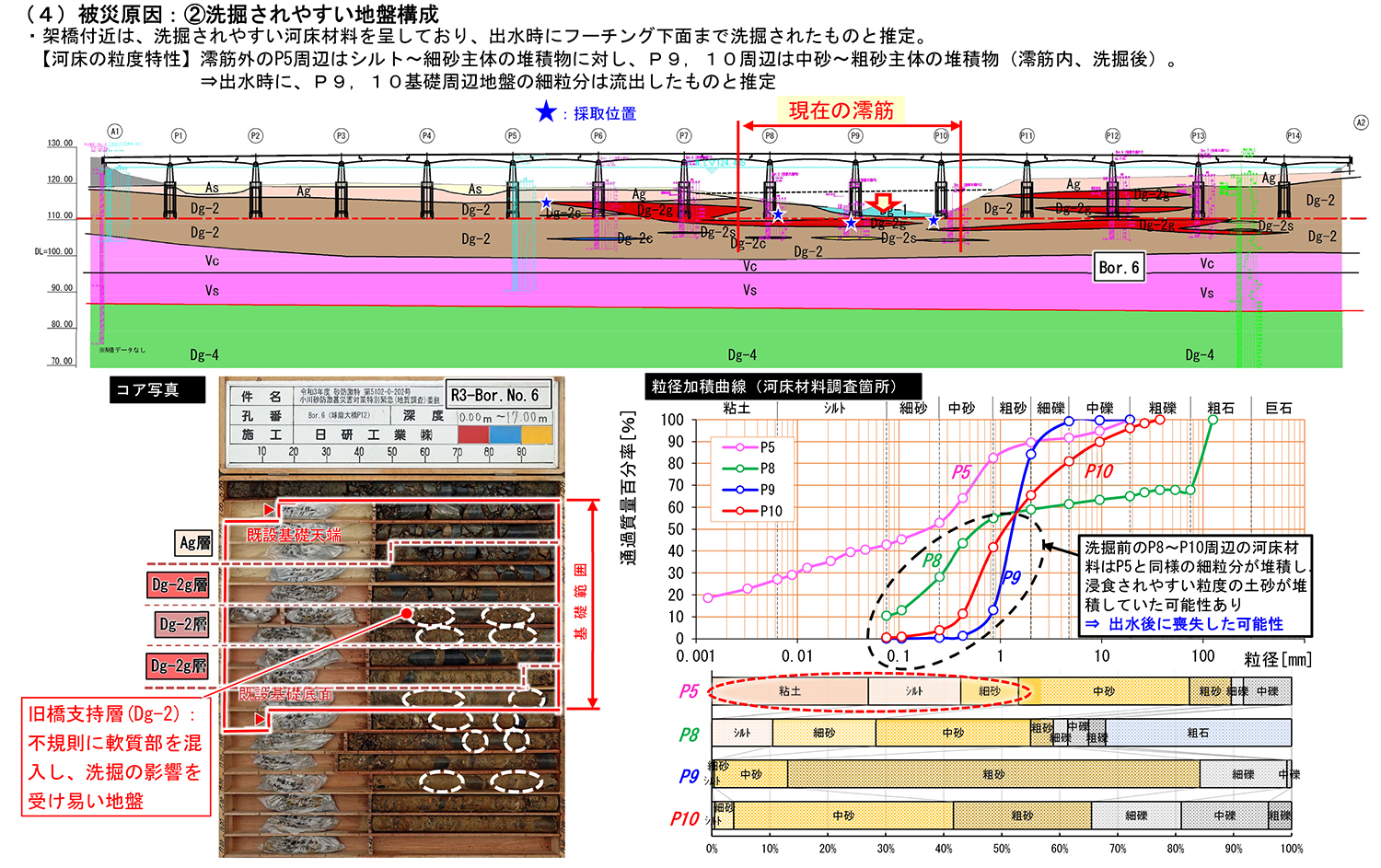

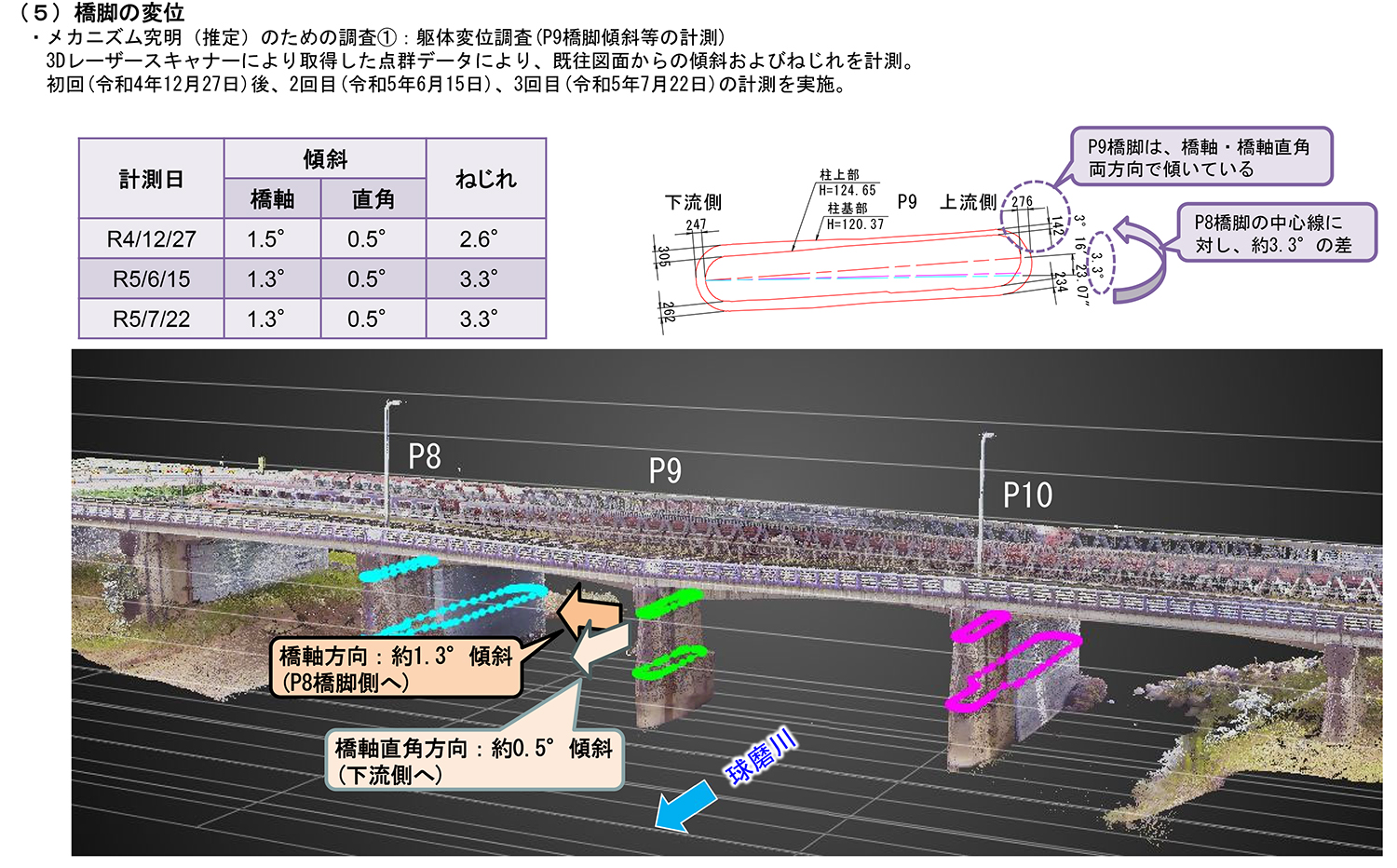

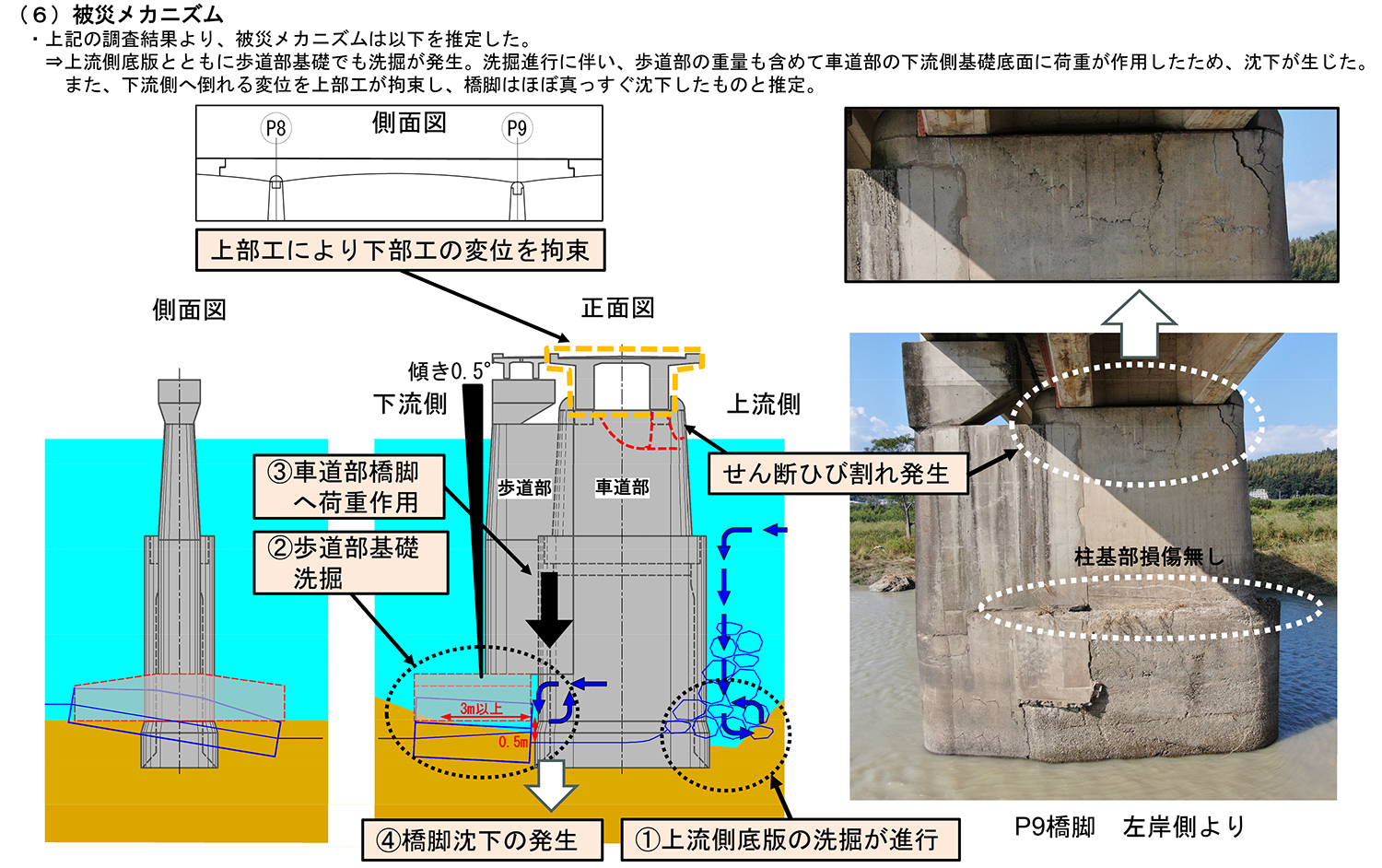

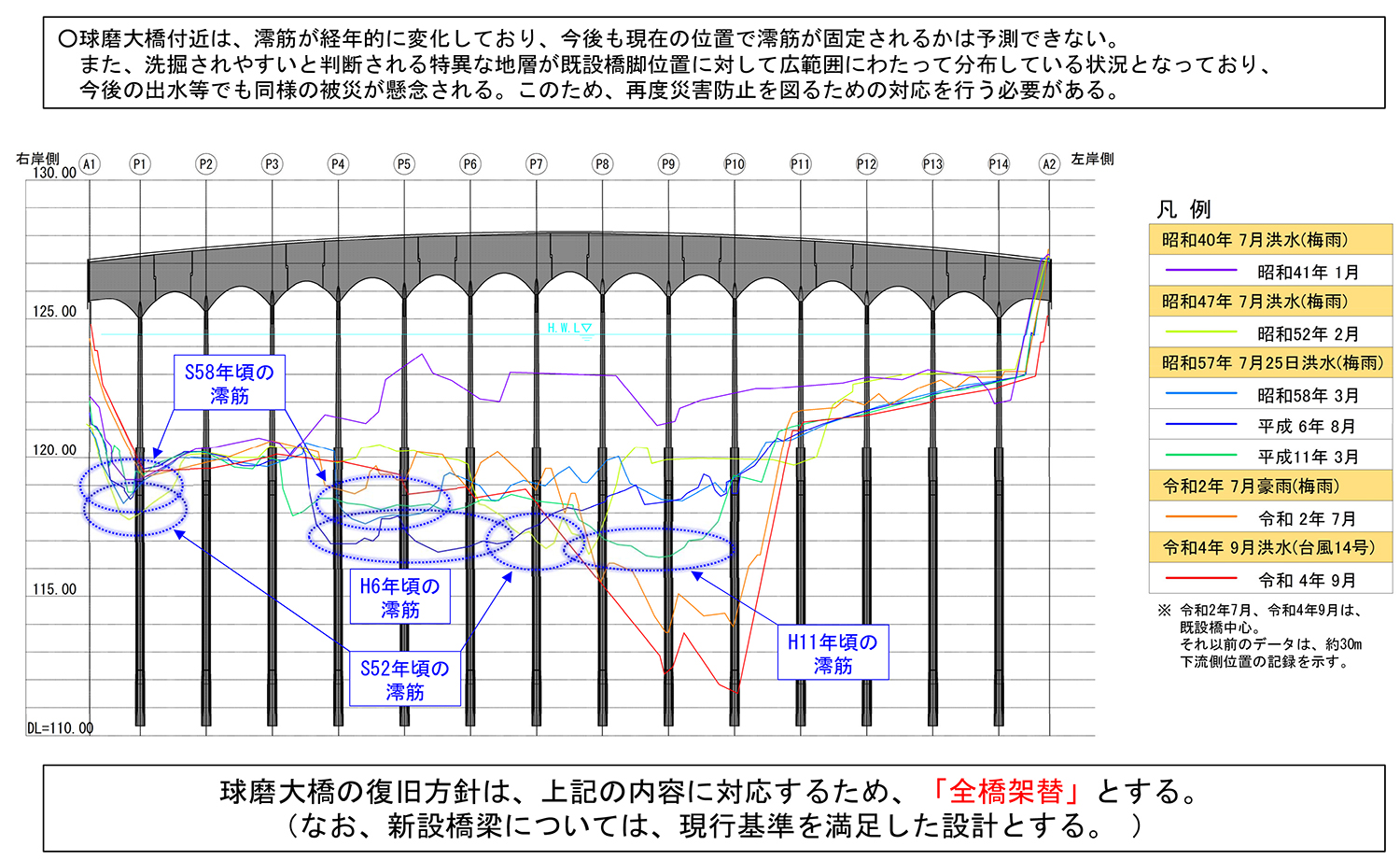

ゲルバー桁は、支間長が稼げるため、1950年代まで比較的多くの橋で採用されてきました。一方、球磨大橋の支間長は平均約23mと比較的短く、橋脚が340mの間に14基あり、河積阻害率が高くなっています。令和4年の台風14号では澪筋に位置しているP9、P10橋脚に洗堀などによって最大60cmの沈下が生じてしまい、桁も落橋こそしなかったものの橋脚の沈下に伴い大きく変位しました。この洗堀は令和4年の台風だけの水害で生じたものではない可能性があります。これまでの大水害時に徐々に洗堀が進んでいた可能性が高いと考えています。架橋地付近は、洗掘されやすい河床材料を呈しており、今回の出水時にフーチング下面まで洗掘されたものと推定されます。河床の粒度特性として澪筋外のP5周辺はシルト~細砂主体の堆積物に対し、P9、P10周辺は中砂~粗砂主体の堆積物(澪筋内、洗掘後)となっており、出水時にP9、P10基礎周辺地盤の細粒分は流出したものと推定されました。

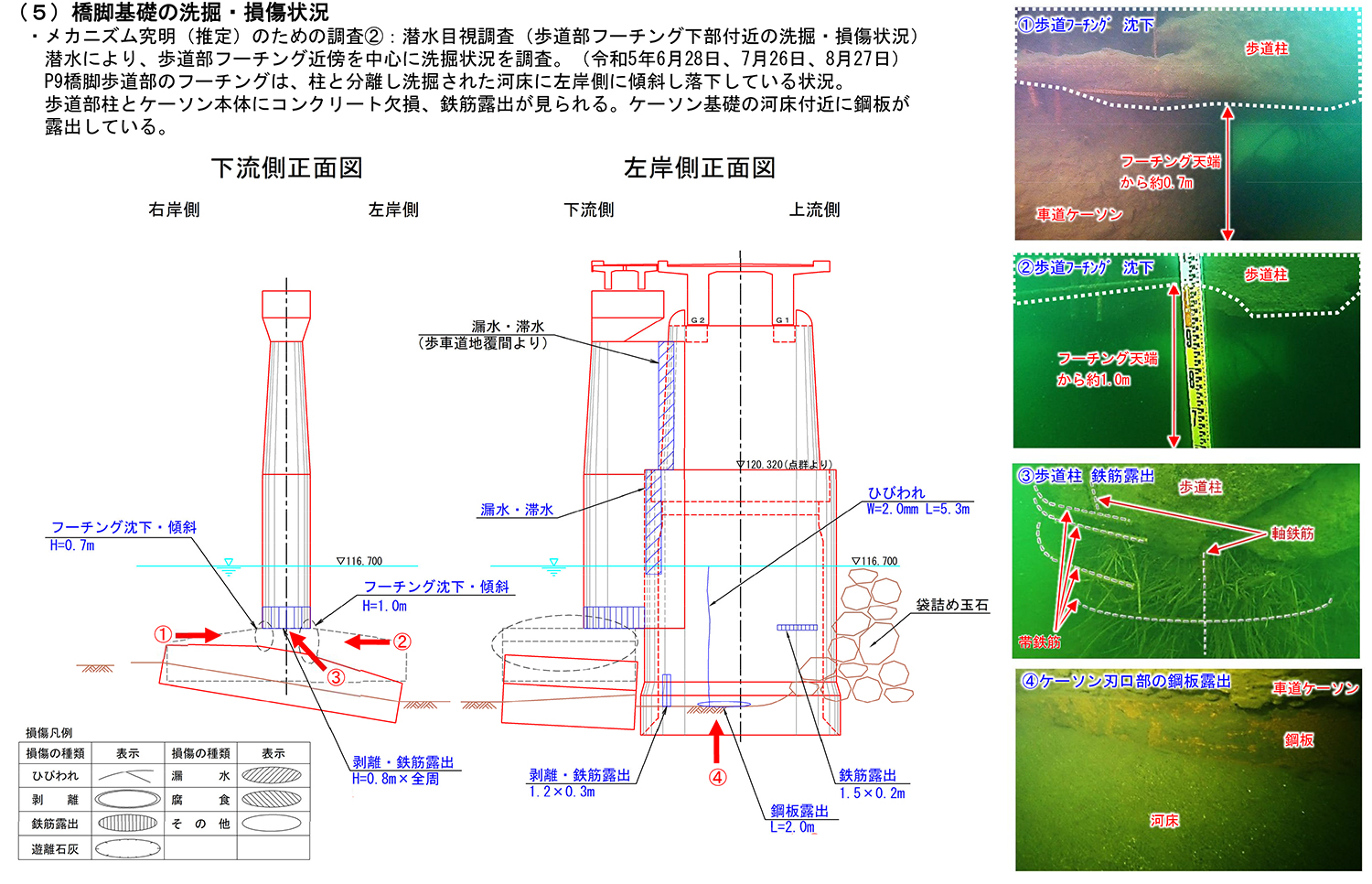

また、調査の結果、上流側底版とともに歩道部基礎でも洗掘が発生していることを確認しています。洗掘進行に伴い、歩道部の重量も含めて車道部の下流側基礎底面に荷重が作用したため、沈下が生じ、下流側へ倒れる変位を上部工が拘束し、橋脚はほぼ真っすぐ沈下したものと推定しています。

県道橋のため、応急組立橋による応急復旧は熊本県が行いましたが、本復旧に関しては、より早期の復旧を目指すため、国が権限代行し、架け替えを行っている他の10橋と同様、八代復興事務所が担うことになりました。

旧橋はRCの桁橋でしたが、橋脚の数を減らし、河積阻害率を減らすことや安全確実な支持層を選んで、その位置に橋脚を配置すること、基礎の極小化を図る観点などから橋長339mの3径間連続鋼トラス橋+鋼単純鋼床版箱桁橋を採用することにしました。なお、架設位置は橋梁前後の取り付け道路の接続位置も考慮し、現況位置の約40m上流に設定しました。

河川と橋脚位置の確認 / 新橋架設位置の平面線形(同)

橋脚基礎形式の選定(同)

橋台位置および基礎形式の選定(同)

――現在の進捗状況は

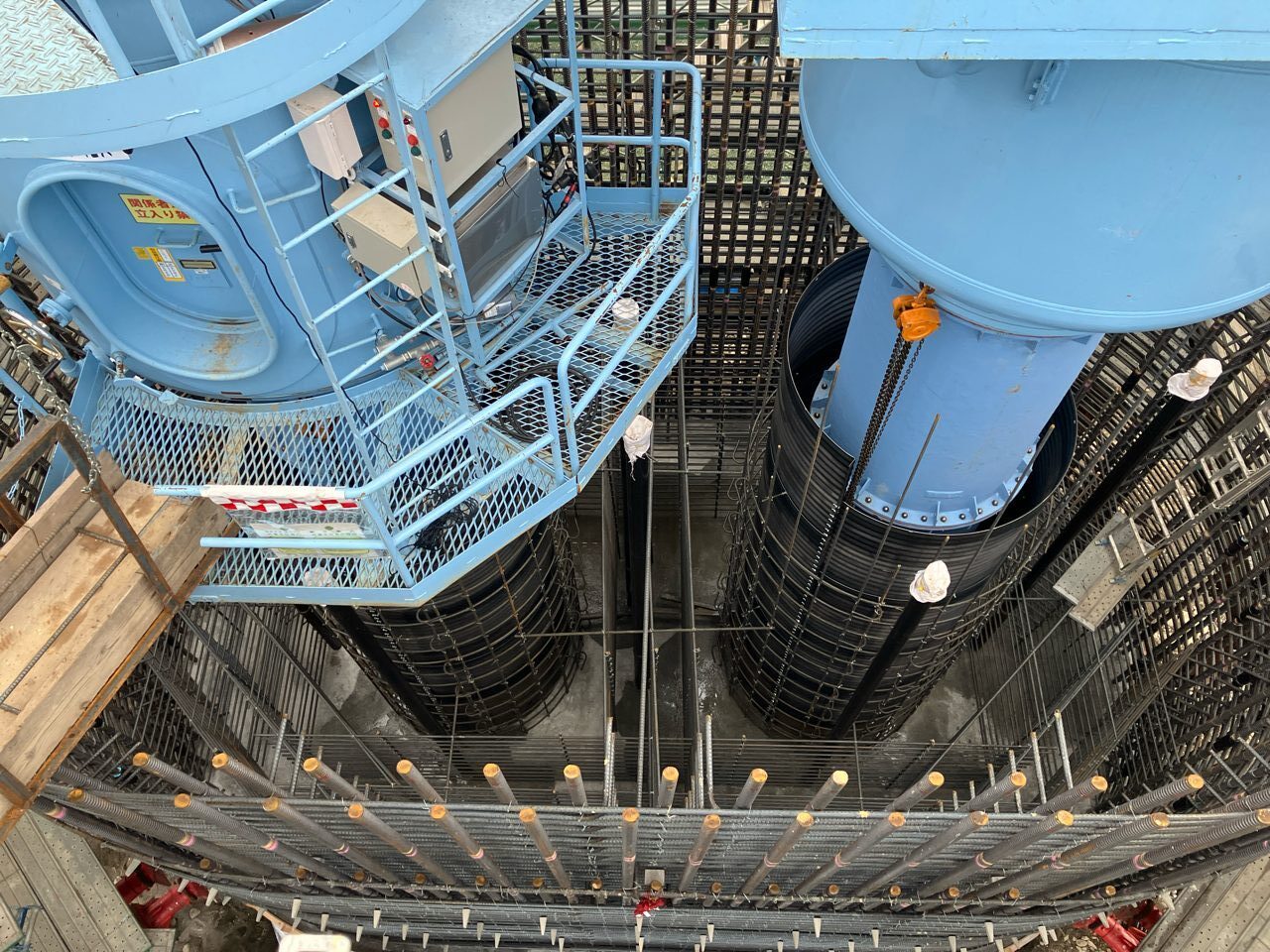

伊藤 現在は下部工を施工しています。ここで考えなくてはいけないのは、長期的に安定して存在する安全な地層を支持層として選定しなければならないことです。現橋梁の支持層はN値30程度はありますが、先ほども述べたように地盤上層部は細粒質、その下はシルト層などが卓越しており、基礎としては流失しやすい地盤あることから、そのさらに下の礫層を中心とした地盤(深さ30m以上)を基礎地盤として選択しました。基礎形式は、経済性、施工性(工期、安全性)が優位であることと支持地盤の確認が可能なニューマチックケーソン基礎を採用することしました。

ケーソン基礎が20mを超える深さのため、作業気圧0.18MPaを超える箇所については、無人化施工を行っている(八代復興事務所提供)

下部工施工状況(2025年2月下旬、井手迫瑞樹撮影)

――ケーソンの内容をもう少し詳しく教えて下さい

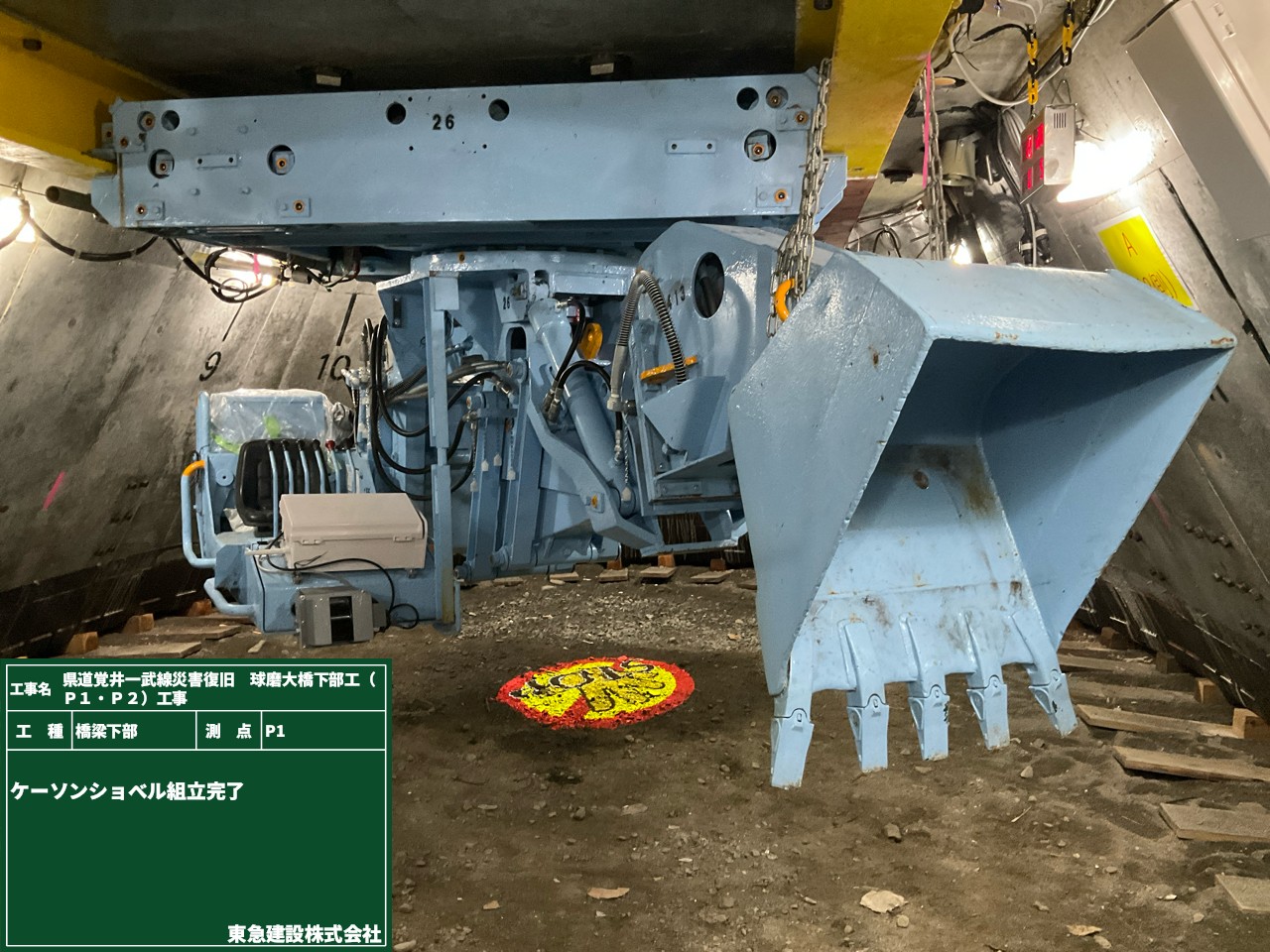

伊藤 ケーソン基礎の深さはP1で32m、P2で36mに達します。形状は小判型で長手方向に10.1m、短手方向に6.1mという形状です。ケーソン基礎が20mを超える深さのため、作業気圧0.18MPaを超える箇所については、無人化施工を行っています。深さにして21mを超える箇所です。

施工にあたっては、地盤が軟弱なためバランスが偏らないよう、橋脚の偏心量や回転を毎回計測しながら施工しています。許容偏心量は±300mmですが、実際には±10mm程度に抑えています。

球磨大橋の上部工イメージ(八代復興事務所公開資料より引用)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら