NEXCO西日本関西支社 阪和道栗栖高架橋の架替え現場ルポ

概要動画Overview Video

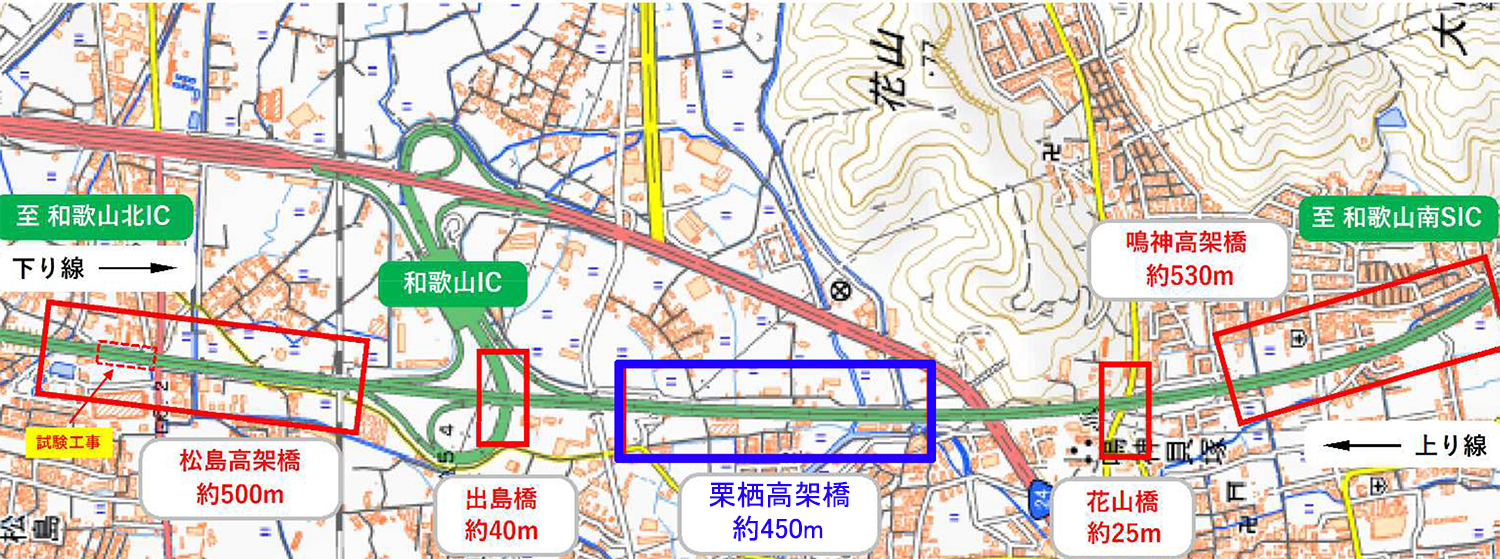

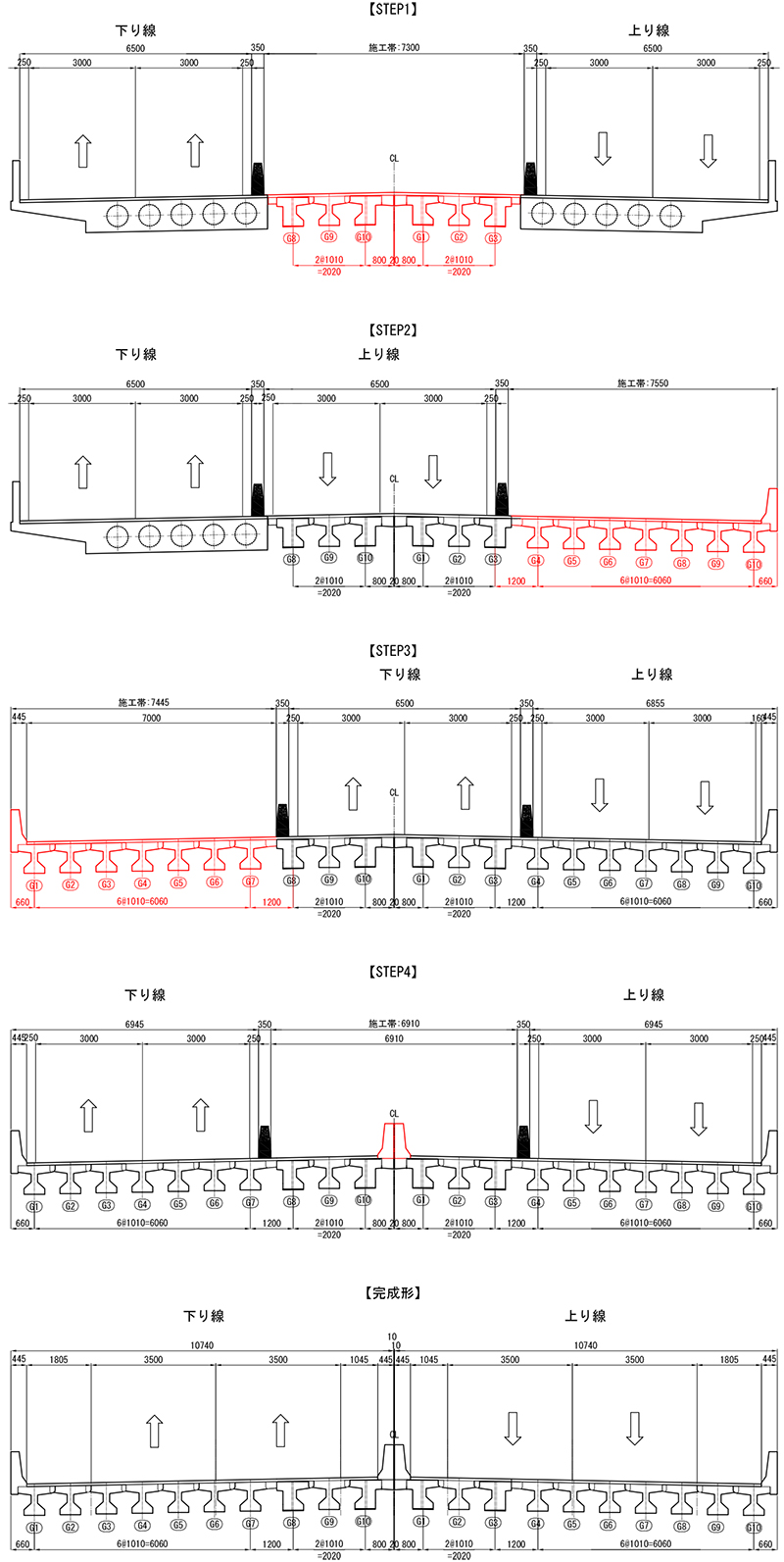

NEXCO西日本関西支社和歌山高速道路事務所は、所管する阪和道松島高架橋他9橋の大規模更新等事業に着手している。2019年4月よりオリエンタル白石・IHIインフラ建設JVが同橋を含めた10橋(上下線別カウント)の設計業務、2020年8月より桁および床版取替工を行っているもの。更新工事は基本的に上下線の中分側、上り線側、次いで下り線側の3分割断面での施工を行う。その最中も、現状と同じ4車線を確保するため、左右の路肩250mmを有効活用し、車道幅員を3.5mから3mに絞っている。さらに車線を確保するため、性能は維持しつつも設置幅の少ない仮設防護柵を用い、さらに作業労働者の安全、警備員の安全と省力化を図るための様々な遠隔化、自動化技術などを用いている。既設桁を短時間にかつ正確に切断するため、駆動式ワイヤーソーを用い、架設に当たっても、施工効率の確保と構造の最適化を図ることのできる工法としてSCBR工法を採用している。今回は同社が公開した栗栖高架橋上下線のP6~P15の中分側の主桁3本分(上下合計6本分)の桁取替工事が完了し、A1~P6、P15~24(下り線)、P15~P25(上り線)の同部分の取替を2パーティー編成で施工している。その現場を取材した。(井手迫瑞樹)

栗栖高架橋は一連のリニューアル工事の中央部に位置する

.jpg)

.jpg)

栗栖高架橋上下線の橋梁一般図(NEXCO西日本提供、以下注釈なきは同)

-1.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

-4.jpg)

-5.jpg)

施工後の上り線一般図

-1.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

-4.jpg)

-5.jpg)

施工後の下り線一般図

新設桁はPCaPCT桁(SCBR工法)を採用

主鉄筋位置の最大塩化物イオン量は防錆限界値をはるかに超える3.83kg/㎥

中性化深さも最大34.6mm、ヤング係数は20N/mm2以下に低下

損傷状況と対策選定

栗栖高架橋の既設橋梁形式は上り線が橋長481mのRC4(80.52m)+5@3(88.46+88.45@2)+RC6(96.85mm)径間連続中空床版橋+PC単純鈑桁(38m)橋、下り線が橋長468mのRC4+5@4径間連続中空床版橋+PC単純鈑桁橋である。そのうち、架替え対象は中空床版部のみでA2側端部のPC単純合成桁部は非対象である。RC中空床版部は桁を撤去し、PCT桁(上下線とも10主桁、SCBR工法を採用)に架替える。

栗栖高架橋も含まれる阪和道の阪南IC~海南IC間は1974年10月25日に供用された路線であり、供用から半世紀が経過している。1日交通量は約32,000台、大型車混入率は約13%である。累積疲労荷重の問題に加え、建設当時はコンクリート骨材の塩分総量規制もなく、海砂内の塩分が洗浄しきれていなかったことから、コンクリートの中性化(ポーラスの進展)と共に、塩分が徐々に鉄筋近傍まで移動し、鉄筋の腐食を招いている。主鉄筋位置の塩化物イオン量は防錆限界値をはるかに超える3.83kg/m3に達している(平均値:同2.35 )個所もあり、中性化深さは34.6mm(床版下面側、同平均値は28.2mm)に達していた。中空床版上面の上端筋上部の被り厚は40mm程度であることから、場所によっては被り厚に匹敵する部分が中性化している状況にあるといえる。さらに同橋で床版防水をはじめて敷設した時期は2008年(上下線とも)である。そのため34年間未防水の状況にあったといえる。その状況でポーラス化した、コンクリート面に水や空気、内在塩や凍結防止剤による塩分、さらには活荷重による疲労、およびすり磨き現象が合わさり、コンクリートの圧縮強度は平均値でも28.8N/mm2ではあったが、損傷のひどい箇所は極めて脆くなり、圧縮強度が図れない状況まで損傷が進んでいた。

下面の損傷状況(井手迫瑞樹撮影)

さらにヤング係数は正常であれば25N/mm2であるのが、平均して17.2~20N/mm2の間を推移しており、極めてたわみ易くなっている状況にあることが確認された。また。松島高架橋ではいずれの調査個所においても主版下面から深度が深くなる方向へ向けて塩分量が増える分布傾向を示しており、中性化に伴う塩分濃縮現象の把握並びに疲労ひび割れ部への水の供給が劣化を速めていることが実橋で確認できており、同時期に造られた栗栖高架橋においてもそうした傾向があったことが推定できる。

内部に塩分があり、さらに母材の中性化が進み、ヤング係数も低下している状態では、断面修復をしても界面での剥離が生じる可能性があり、さらに下面や張り出し部においてもコンクリートの浮きや剥離が生じていることから、今回、桁全体の取替を行うに至ったものである。

桁支間の中間部にもRoRo工法(パイプ支柱システム式支保工)を採用

撤去や間詰コンクリート施工時の足場はスパイダーパネルを採用

仮設橋脚の採用

さて、本橋は既設桁を3分割する形で撤去・架設を行う。さらにその際は地覆を撤去し、路肩を縮小する形で運用するため、床版張出し部に当初想定していない輪荷重がかかる。そのため、その荷重を下から支持する仮設材も必要となる。さらに仮設材の設置が必要な時期はかなりの長期に渡る。そのため仮設橋脚や仮設梁については施工中におけるL2地震動に対する耐震性能の確保が課題となる。通常は鋼製部材などで独立して支柱(仮設橋脚)を設置するが、本工事では既設RC橋脚に仮設橋脚を両側から挟み込む形で仮設橋脚単体ではなく既設RC橋脚との合成効果を期待して耐震性能を確保できる構造にした。既設橋脚の耐震性能は、レベル2地震動に対する補強を施すと共に、仮設橋脚基礎を増厚して仮設橋脚を安定させるように基礎を補強した上で施工した。

施工フロー図

-8.jpg)

-9.jpg)

-10.jpg)

-11.jpg)

路下鉄骨部材の構築の3Dモデル

桁支間の中間部にもRoRo工法(パイプ支柱システム式支保工)を採用し、仮設支保工を配置した。これは既設桁を撤去する際(詳細は後述)、桁が脆弱なため中間部で切断しなければならず、その切断部近傍で未撤去の既設桁を支持する必要があるためだ。

RoRo工法の施工状況

延長方向の縦桁設置状況

張出し部の支持材についてもRoRo工法(パイプ支柱システム式支保工)を採用し、H形鋼材を配置して、輪荷重に対してフェールセーフ機能を確保している。また、中央部の施工に際し、横梁(後述)を受けるため、上下線の仮設橋脚を渡す形で仮設横梁を配置し、さらに撤去や間詰コンクリート施工時の足場(スパイダーパネルを採用)を支えることやフェールセーフ機能の張り出し支保工を設置するため延長方向に縦桁を配置している。

仮設橋脚上の支保工(張出し部の支持材についてもRoRo工法を採用している)

作業ヤードとヤード外の境界には作業に伴う塵芥や騒音を防止・低減するために防護工が設置されているが、これも風速40m/sでも耐えられるような設計とし、期間中の工事中止に伴うロスが出ないようにしている。

こうした作業を行う際、通常はクレーンを用いるが、架橋下の低く狭い空間の場合、既設構造物との接触事故など懸念されるため、今回はバックホウ(クレーン仕様)+既設の吊具を取り付けた専用アタッチメントにより仮設橋脚、支保工の組立てを行った。

バックホウ(クレーン仕様)+既設の吊具を取り付けた専用アタッチメントにより仮設橋脚、支保工の組立てを行った

実際の運用状況(井手迫瑞樹撮影)

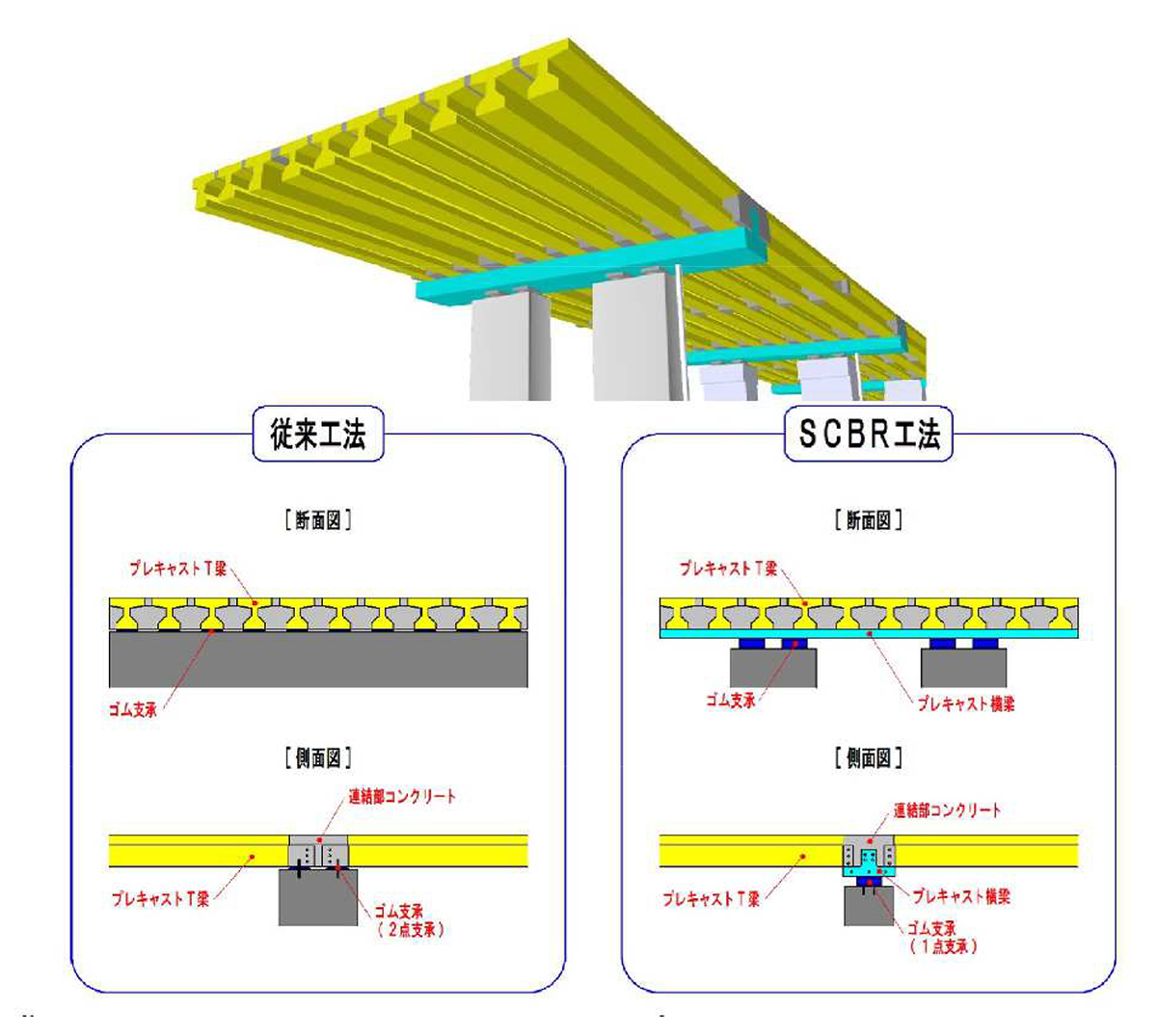

新設桁はPCaPCT桁(SCBR工法)を採用

橋脚当たり支承数を通常の半分以下に削減

構造

新設桁はPCaPCT桁を採用した。SCBR工法を採用しているため、支点部にはPCaPC横梁を設置することで、支承の数を通常のPCT桁と比べて劇的に減らしている。

SCBR工法と従来工法との違い

PCT桁は下部を球根型とする桁構造にした。PCT桁の下に袴をはかせたような形状であり、桁を倒れにくくすると共に、PC鋼材の配置が可能な構造とした。

端部は横梁を付けて、その下に沓を置く。同橋は概ね2柱式の橋脚である。1柱に2基支承を置く。支承は今回のような10主桁のPCT桁の場合、1橋脚に付き10基を要するが、これを4基に減らすことができる。

また、T桁断面(開断面)を採用することで中空断面と比較して、点検時の不可視部が少なくなり、今後の主桁点検が容易になる。

今回の中分側の施工は片側3本ずつ、合計6本分を配置するが、最終的には1径間につき上下線10本ずつ合計約500本(床版面積換算8,200㎡)のPCT桁に取り替える。

民家との離隔が最小で1mと極めて近い。そのため施工時の防音に対しては細心の注意を払うと共に、施工後については事前に剥落防止機能を持たせることで第三者被害の発生を抑止している。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら