NEXCO西日本関西支社 阪和道栗栖高架橋の架替え現場ルポ

駆動式ワイヤーソー切断工法『ループドライブワイヤーソー』を採用

有効幅員を広げた上で車線幅員を3.5mから3mに減少運用

架橋位置は住宅が近接(最小離隔は1m!)

施工範囲と注意点

今回の施工範囲は、上下線ともPC単純桁部を除く中空床版橋について、SCBR工法による10主桁の連続PCT桁橋に架け替えるものである。架橋位置は住宅が近接(最小離隔は1m!)しており、A1~P1間は直上に関西電力の高圧(77,000V)電線が存在する。また側道などもある、地元の静かな環境にも留意しなければいけない。

住宅が極めて近接している(井手迫瑞樹撮影)

A1~P1間は直上に関西電力の高圧(77,000V)電線が存在(井手迫瑞樹撮影)

現状の幅員では、主版架替えに必要な施工帯の確保が困難だった。そのため事前工事として中分側の地覆を撤去し、有効幅員を広げた上で車線幅員を3.5mから3mに減少運用することや路肩減少を採用し、既設構造物の拡幅を行わず、上下線で現状と同じく4車線を確保し、その狭隘工事スペースで主版を架け替えることにした。その結果各工程で7.3mの施工ヤードの幅員を取ることが可能となった。それでも「本来は11mほどの幅員が欲しい」ということでぎりぎりのスペース下での施工である。

既設桁の撤去前に、仮設橋脚上に設置した主版取替用の支保工で支え、撤去する桁の本設支承から借り受けする形にする。その上で、横梁を入れる脚頭部位置にその梁高の分、ワイヤーソーで切断して空間を作り、横梁の端部を受ける支承を設置する。なお、橋脚中間部の仮設横梁にも仮の支承を配置して横梁を支える構造をあらかじめ作っておき、その上で既設主桁の切断を始める。

脚頭部の施工状況

駆動式ワイヤーソー切断工法『ループドライブワイヤーソー』を採用

松島高架橋での施工時と比べ機械をコンパクト化、ノロ詰まりの改良を施す

主桁の切断は、桁高の低い張出し部はコンクリートカッター、桁高の高い内側(切断深度800mm以上)は、ワイヤーソーを用いて施工した。ワイヤーソーについては、支保工で仮受けしている中央部(5m)は従来のものを用いているが、他の仮受けしていない箇所においては、駆動式ワイヤーソー切断工法『ループドライブワイヤーソー』を採用した。

ループドライブワイヤーソーを適用 / 防護柵間際100mmまで確実に切断

ワイヤーソーを桁切断に用いたのは、主桁高さが1000mm以上あり、コンクリートカッターでは切断不可能な断面であることと従来のワイヤーソー切断では約2m毎に切断装置と防護設備の移動と段取り替えが必要で切断時間のロスがあった。ループドライブワイヤーソーは、主桁の上下にレールを設置して、軸方向に駆動して切断していく。従来のワイヤーソーと異なり押し切り方式とレールによる移動を採用しており、施工速度、精度とも向上させた。従来工法はプーリーによりワイヤーソーを引っ張って切断していたが、本工法は押し切りのためワイヤーのテンションも高く力を伝えやすい。密実部では1時間に1mほど、中空のボイド空間がある箇所では、10分で1.2mほどの速さで切断することが可能となった。本現場では狭い空間において既設桁を確実に撤去し、新設桁を架設するため、規制のために用いている防護柵間際100mmまで確実に切断する必要がある。押し切りで施工精度を確保できるワイヤーソーは効果を期待できる。

改良されたループドライブワイヤーソー (左)機械をさらにコンパクト化 (右)施工時のノロによるつまりを無くすための改良

同工法は湿式で施工している。切断に必要な水を上部から流していくが、その水処理ができるように上下ともに防護カバーを設けている。下部は樋に水を集水できるような機構にしており、貯水タンクに排水していく。ただし3割ほどは切断した溝を伝って流失してしまうため、足場を養生シートで覆い、外部に水が漏れないようにしている。さらに松島高架橋での施工時と比べ、狭いヤードに対応するため機械のコンパクト化(幅の縮小)を図り、ワイヤーソー施工時のノロによるつまりを無くすための改良を施すなど、さらに施工性を向上させている。

トーイングトラクターで運搬台車を牽引する方式を採用

主桁は相吊りで架設、考察電線が直上にあるA1~P3間は専用の門型施工機械を用いる

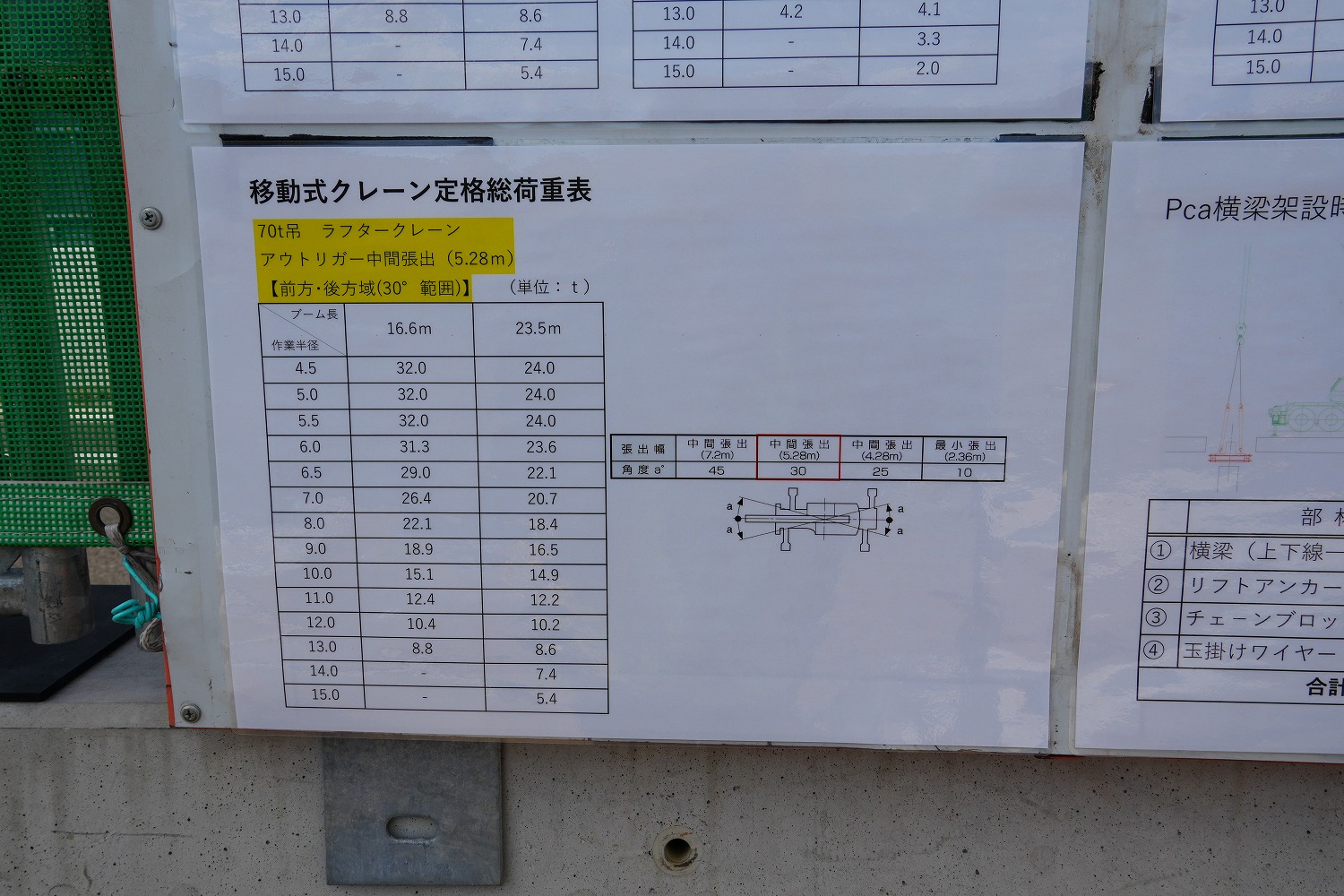

橋軸方向の切断幅は500~800mm、橋軸直角方向の切断は径間長の半分の位置とした。70tクレーンの吊り能力で決めているもので、主桁の架設(詳細は後述)は、70tクレーン2台の相吊りで行うが、撤去は横梁を入れるために、まず支点部を撤去する。次いで、既設桁が脆くなっている可能性も鑑みて、1台ずつのクレーンで施工できる重量、寸法とした。同様にもう片側の撤去を行った後、PCT桁を架設する。

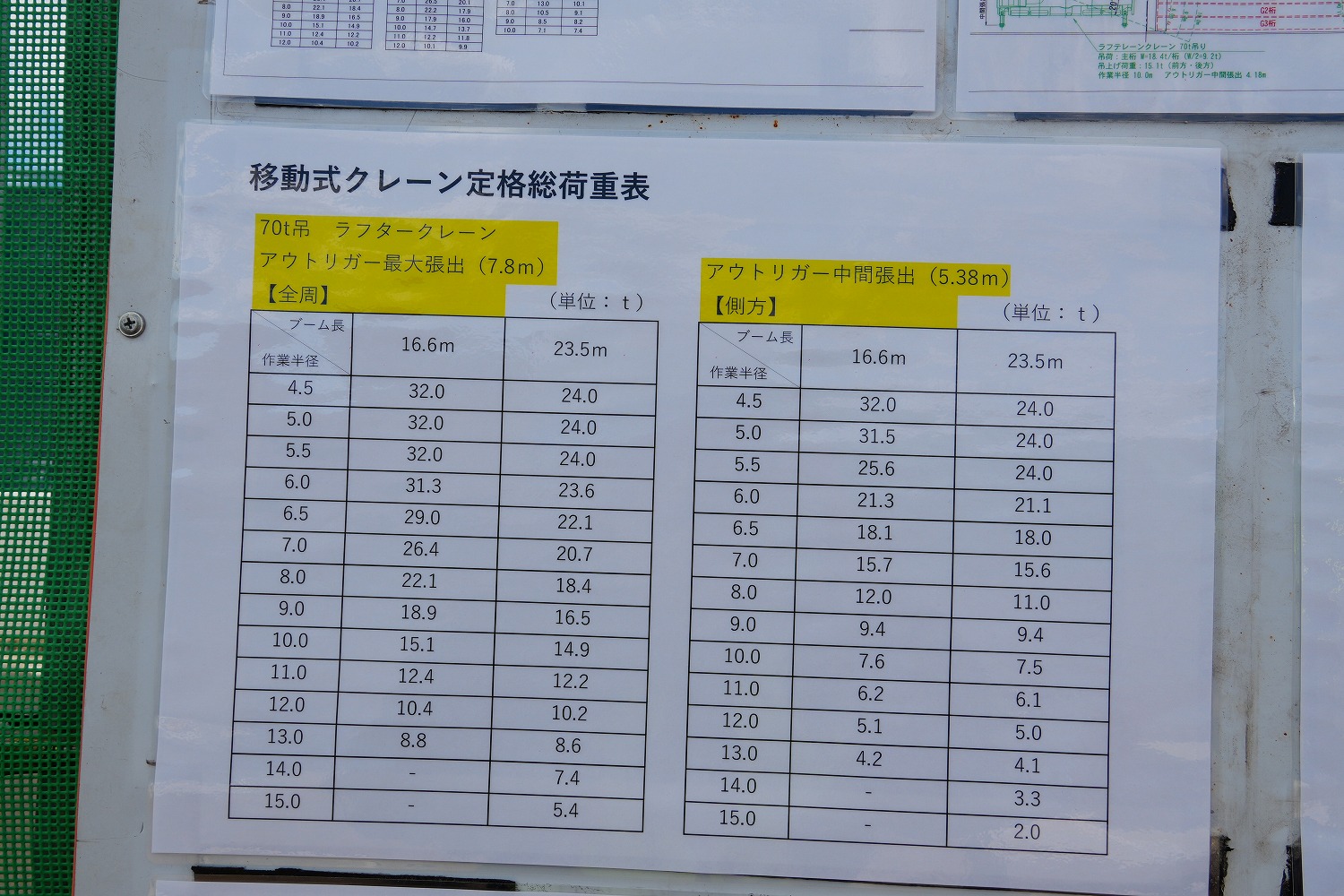

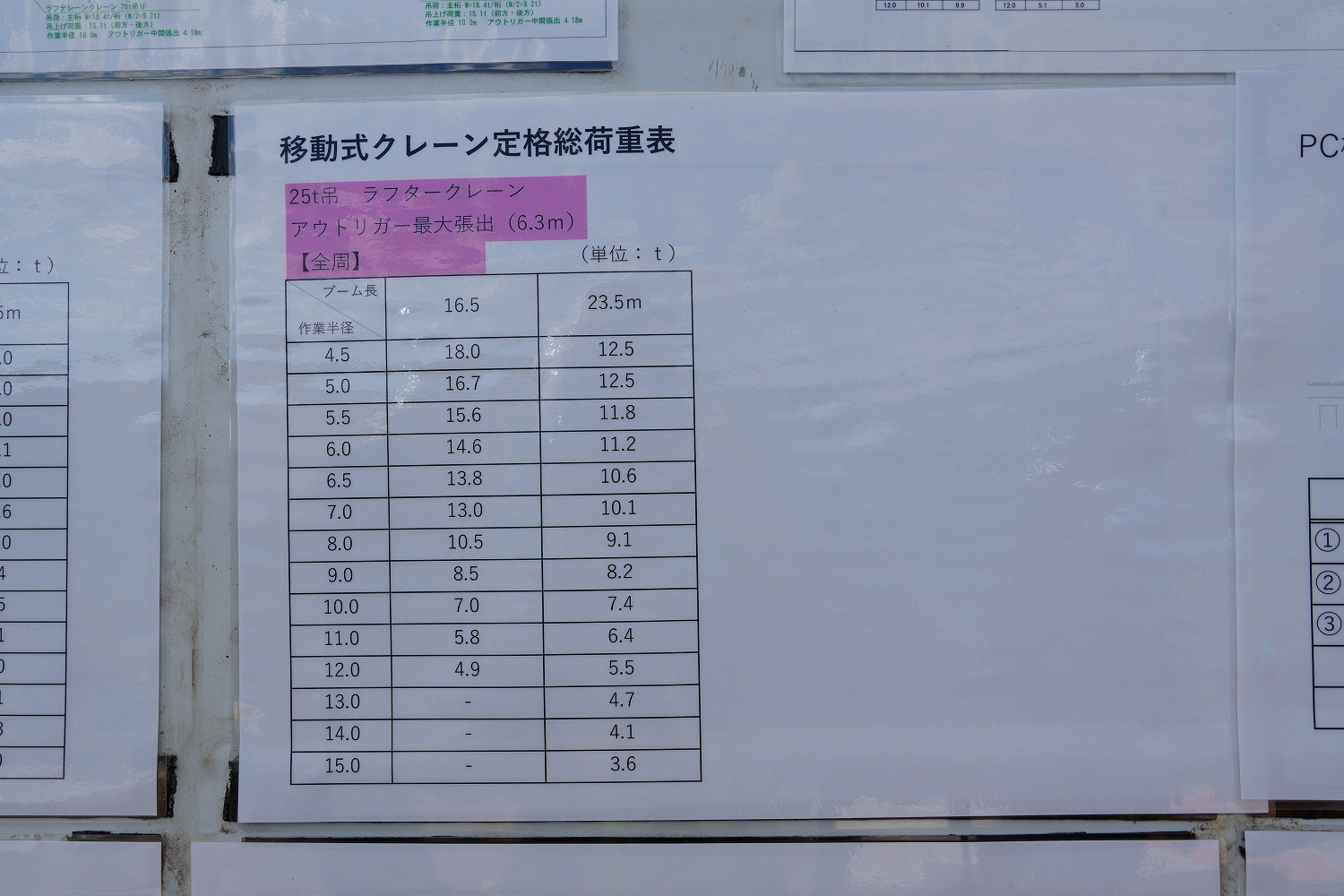

70tクレーンの吊り性能表(井手迫瑞樹撮影)

-12.jpg)

既設主桁の撤去イメージ

主桁撤去作業状況

スペースがない中、効率的に撤去ブロックおよび新設桁の架設を行うため、その運搬にはトーイングトラクターで運搬台車を牽引する方式を用いた。トーイングトラクターとは空港での貨物牽引作業などで用いられているもので、今回は牽引能力2.5tのものを採用している。事前に段差に配慮してレベルになるよう鉄板を敷き、その上を走らせる方式である。

トーイングトラクターで運搬(左は井手迫瑞樹撮影)

撤去する中空床版桁は1ブロック10t程度でバランスの良い形状となるよう駆動式ワイヤーソーで切断し、70tラフタークレーンで撤去していく。撤去ブロックを吊る際は脆い部分をあらかじめ叩き落としておくと共に、撤去ブロックをコアカッターで貫通孔を開け、PC鋼棒を挿し込んで挟み込んだ形で吊ることでコンクリートの剥落を防ぎ、作業中の第三者被害を防止している。

その後、ラフタークレーンを用いて傍らにある台車上に載せて運搬、トレーラーに乗せ換えて場外搬出した。

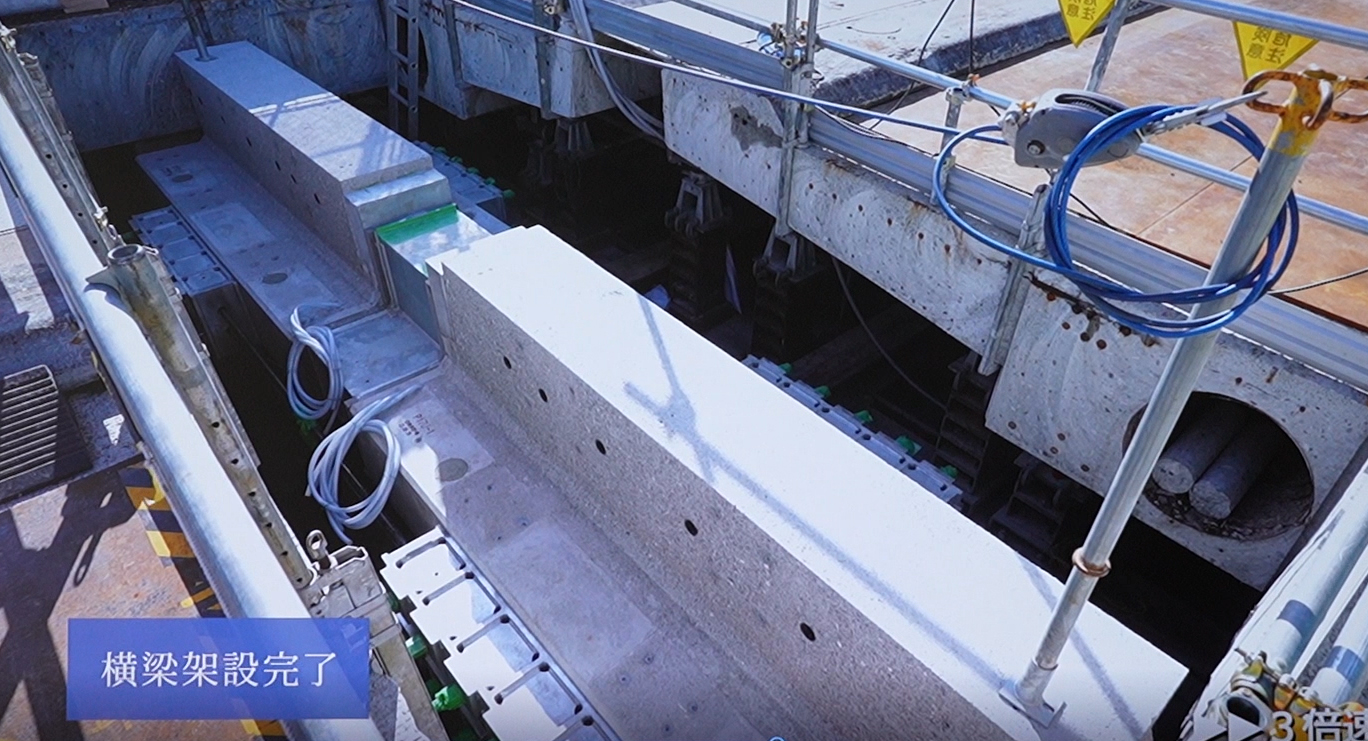

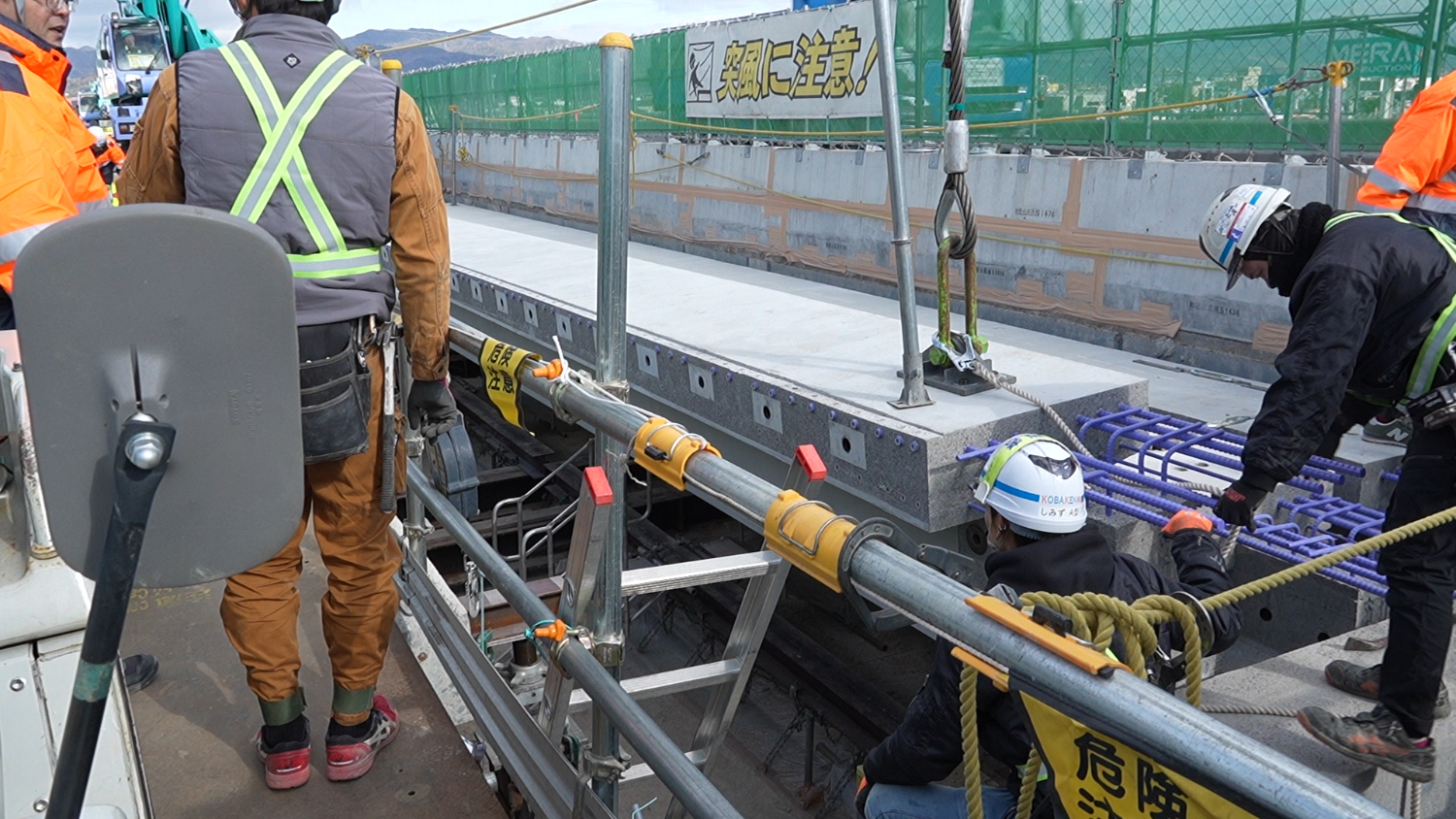

撤去後は、まず本工事の横梁を架設する。長さ上下線で約7mと少ないが重量は23~24tと重い。これを該当する径間の両端に設置する。同横梁は未完成形のため、上下線一体構造になるようあらかじめ外ケーブルでつないだ構造となっている(最終的に上下線全幅員完了後は上下線ごとにPC鋼材を挿入して上下線ごとに横梁を一体化し、上下線にまたがった一体化構造は撤去して縁を切る)。

-13.jpg)

-14.jpg)

プレキャスト横梁および主桁の架設イメージ

横梁の架設状況

設置された横梁、右写真の孔は施工後に全体をつなげるためPC鋼材を挿入するためのもの(井手迫瑞樹撮影)

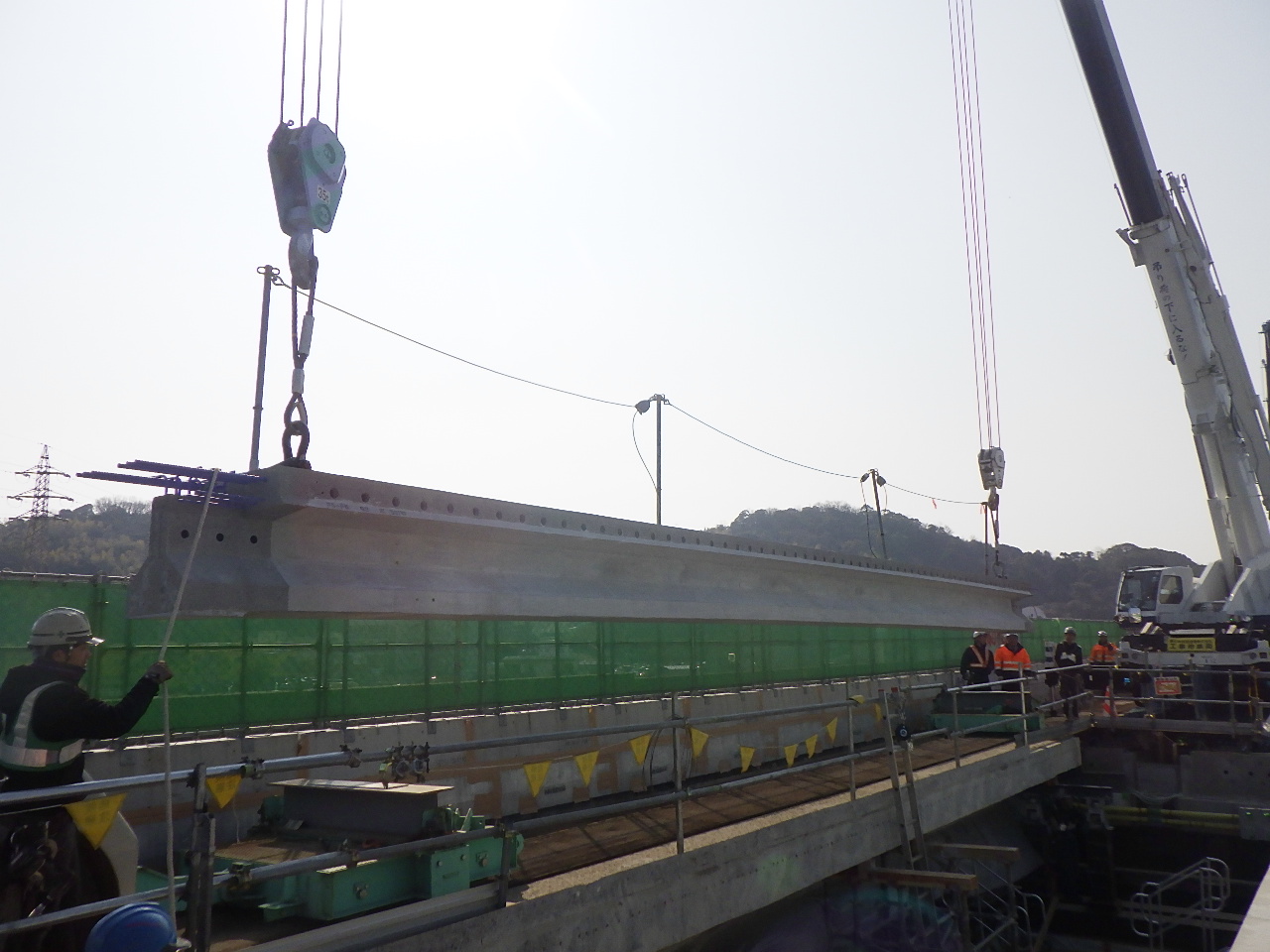

さらに、主桁1本あたり最小12.615m~最大20.2m(一番頻度の多い桁長は17.7m)、平均して約17t、桁高は800~850mmという主桁を同様に運搬して架設していく。架設に際してはバランスを取るために前後に70tラフタークレーンを2台据えて合吊りによって架設する手法を採用した。合吊りで桁移動させる時間は、動画のように極めて短時間であり、供用中車線への交通影響も全くない手法となっている。

相吊り架設状況

主桁架設状況(井手迫瑞樹撮影)

課題はA1~P3間である。上空に77,000Vもの高圧電流が流れる関西電力保有の電線があるのだ。その高さは橋面高で10m、感電を防ぐには4mを超える離隔を取らねばならず、したがって空頭高は6m程度しかない。専用の門型施工機械を用いて Pca横梁の架設 を実施する。(床版の取替ではない)。 PCT桁の架設は、Pca横梁に比べ重量が軽く、離隔距離を確保できることから、クレーン架設としている。

560mmという狭小空間でも緊張作業が可能な横締めシステムを導入

床版防水工はGⅡを採用

その後、間詰めコンクリートの打設および緊張工を行う。間詰めコンクリートの標準間詰幅は150mmで型枠を設置して50N/mm2の高炉スラグ微粉末入り早強コンクリートを打設する。

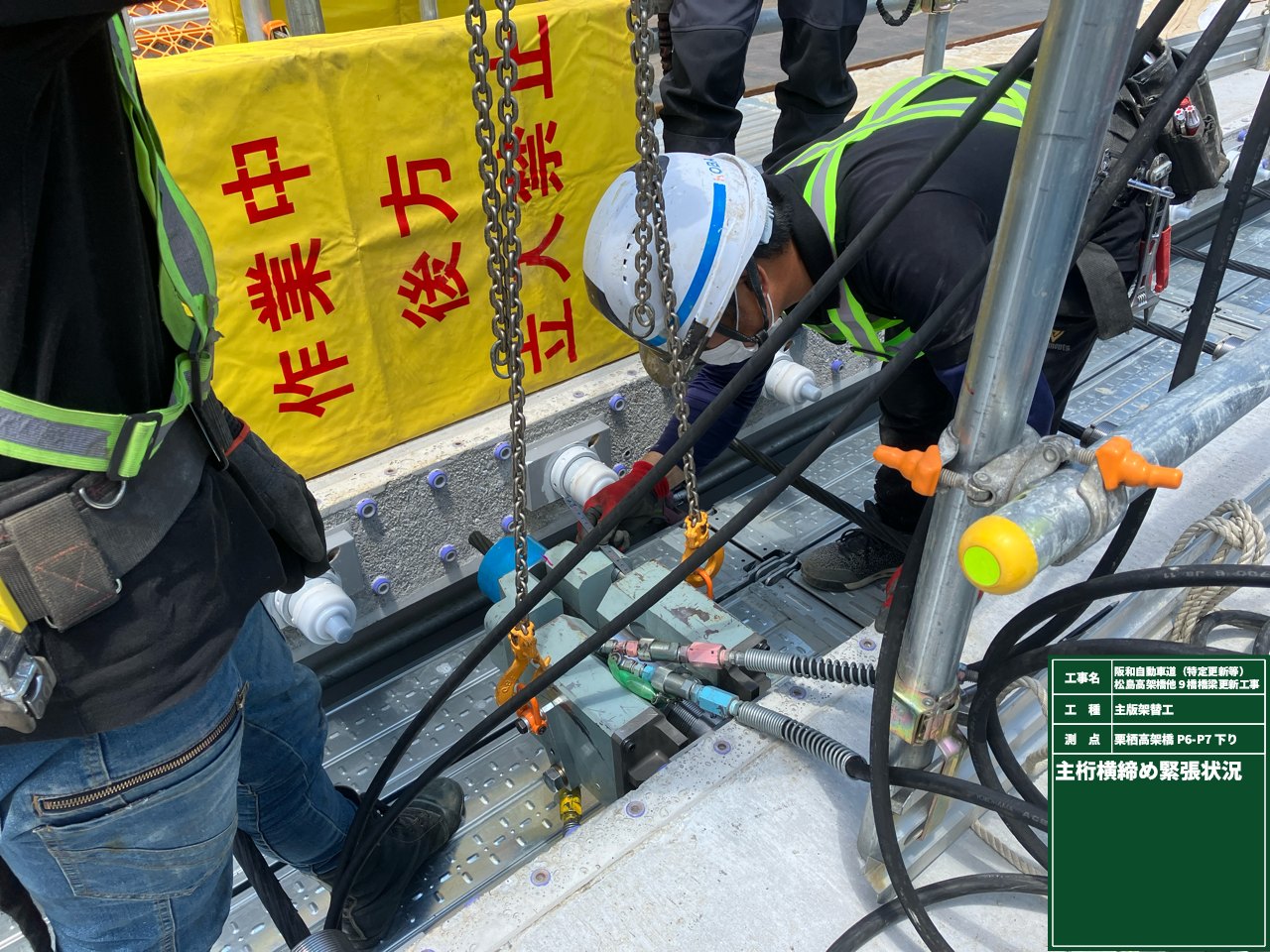

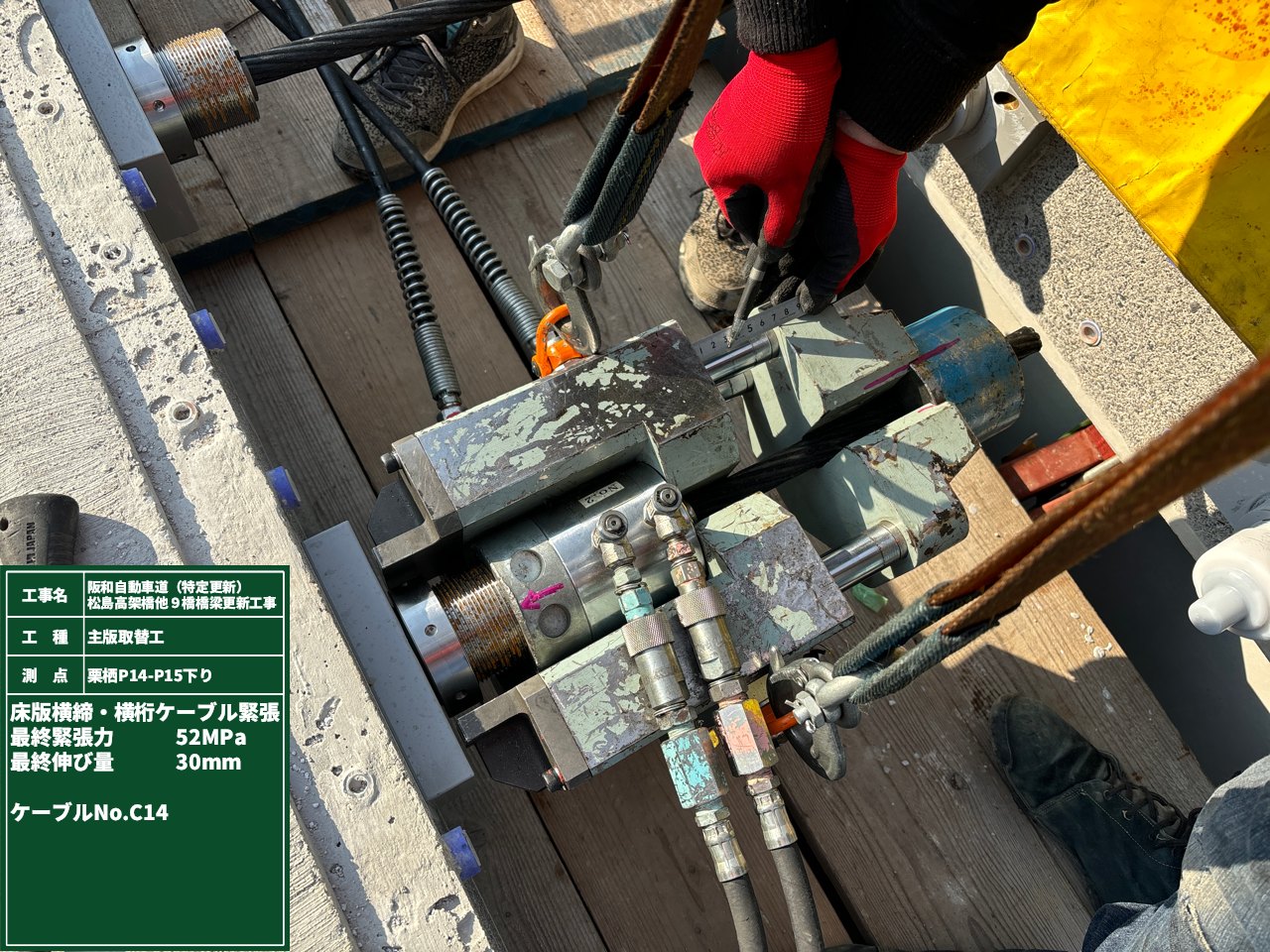

今回の中央部の桁取替に伴う主桁の横締めは、上り線と下り線の桁間700mmという狭いスペースで緊張作業を行わなければならなかった。そのため560mmという狭小空間でも緊張作業が可能でさらにセット量補正や緊張力開放作業が可能なシステムを導入した。緊張ジャッキを上から施工する方式を採用したことで、ジャッキ本体と圧入ジャッキ、シム型ノーズを同じ幅の中に収めてコンパクトにした。従来のCCL標準ジャッキでは1,050mmの隙間が必要であった。今後の桁取替でも条件はほぼ同じであり、固定端は外側に配置し、内側から緊張を行っていく。

緊張ジャッキ施工状況

定着部(井手迫瑞樹撮影)

橋軸方向については、RC構造となる間詰コンクリート部の耐力を向上させるため、連結部上面に対して、中空PC鋼材(NAPP)を配置し、橋軸方向に軸圧縮応力度1N/mm2を導入している。

主桁の緊張が終了したのちには、上下線の張出し床版の中間部20mmに型枠を配置して、張り出し床版コンクリートを打設して、上下線の撤去・架設時においても4車線を確保できるようにしている。

床版防水工および本舗装は、床版全体の施工が完了したのちに一括して行う。防水工はGⅡを用いて施工する予定だ。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら