NEXCO西日本関西支社 阪和道栗栖高架橋の架替え現場ルポ

ハイブリッドスリムガードを採用。設置幅は350mm

ハイブリッドスリムガードを採用。設置幅は350mm

約1100基を配置

安全性確保

期間中は交通動向に基づく交通マネジメントが重要となる。交通機能として、安全性・円滑性の確保のための現場作業省力化や、警備員不足が深刻化している現場での省人化、安全性確保の様々な工夫を本現場では施している。

その一つが、仮設防護柵(ハイブリッドスリムガード)の採用である。

ハイブリッドスリムガードの設置状況(井手迫瑞樹撮影)

同防護柵、上部がRC構造、基部が鋳造製の構造を有している。1基あたりの全体重量は2.8tであるが、鋳造部のみで2tの重さを有しており、設置幅は350mmしかないにもかかわらず、SB種に対応できている(長さ1.8m、高さは0.9m)。同製品はある程度の曲線にも対応できる。この350mmという幅が重要で、これにより構造物をいじめることなく4車線を交通規制区間も4車線を維持できる。

上から見ても薄い / 設置幅は350mm程度だ(いずれも井手迫瑞樹撮影)

上段のRC部分は国内で生産できるので入手は容易であるが、下段の鋳造品は国内で生産できる工場がないため、全て中国で作って輸入している。同製品は、今回の工事で中間部に全部で約1100基を配置している。接合部に両側10mmの隙間を持っているので、平面線形はR=20m、縦断勾配は±2%まで対応可能である。本橋は概ね直橋で縦断勾配も1%未満であることから問題なく配置できた。

鋳造部とRC部はM24およびM30のハイテンボルトで繋げている。同製品はNEXCO西日本とオリエンタル白石、ケイコンで共同特許を取得している。

システムガディやKYムーヴロックも活用した

上下線のテーパー交点を200mほどずらす

工事規制帯のテーパー先端に配置する矢印板を自動化

2つ目が、変則的な交通規制形態の運用のための技術導入である。

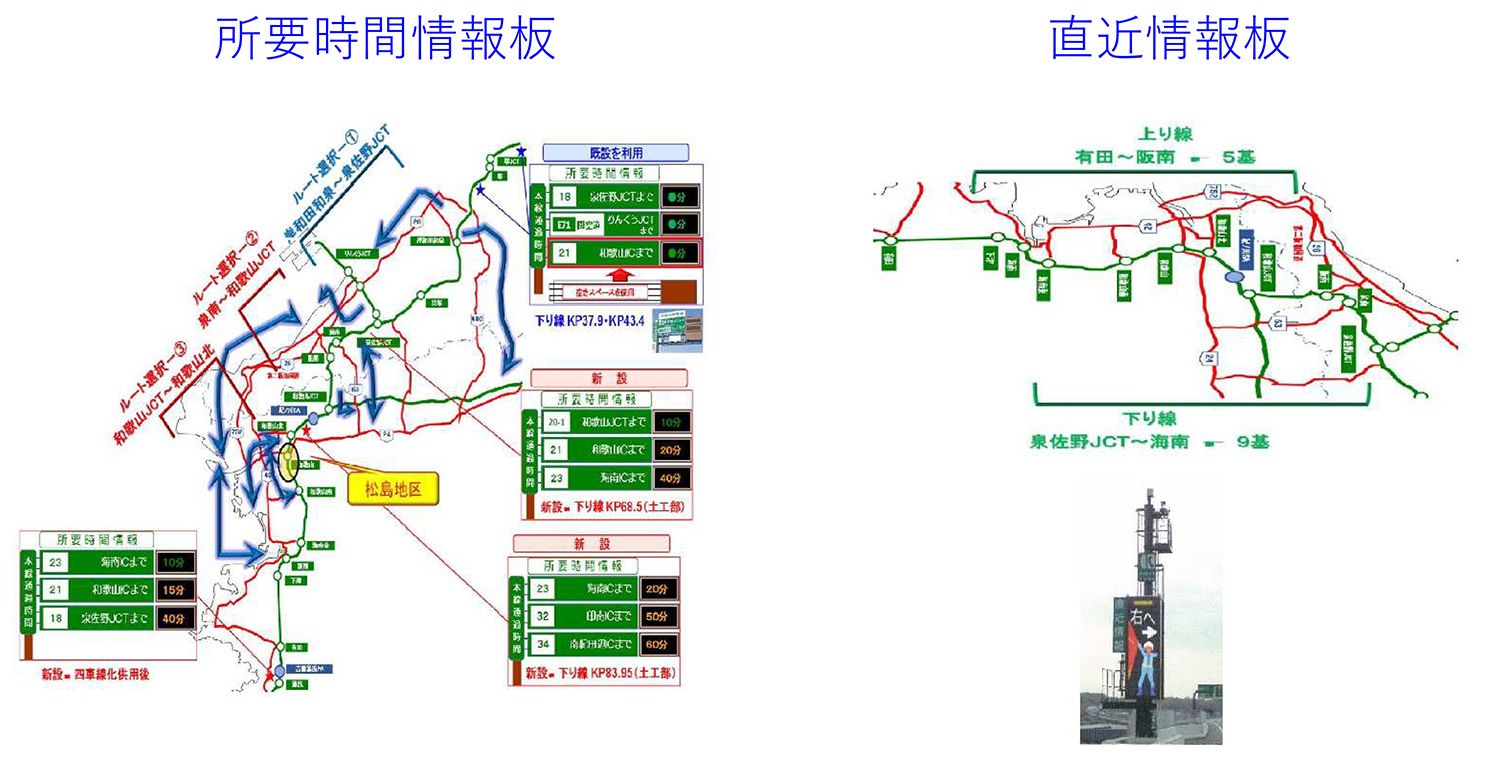

交通情報提供設備の拡充

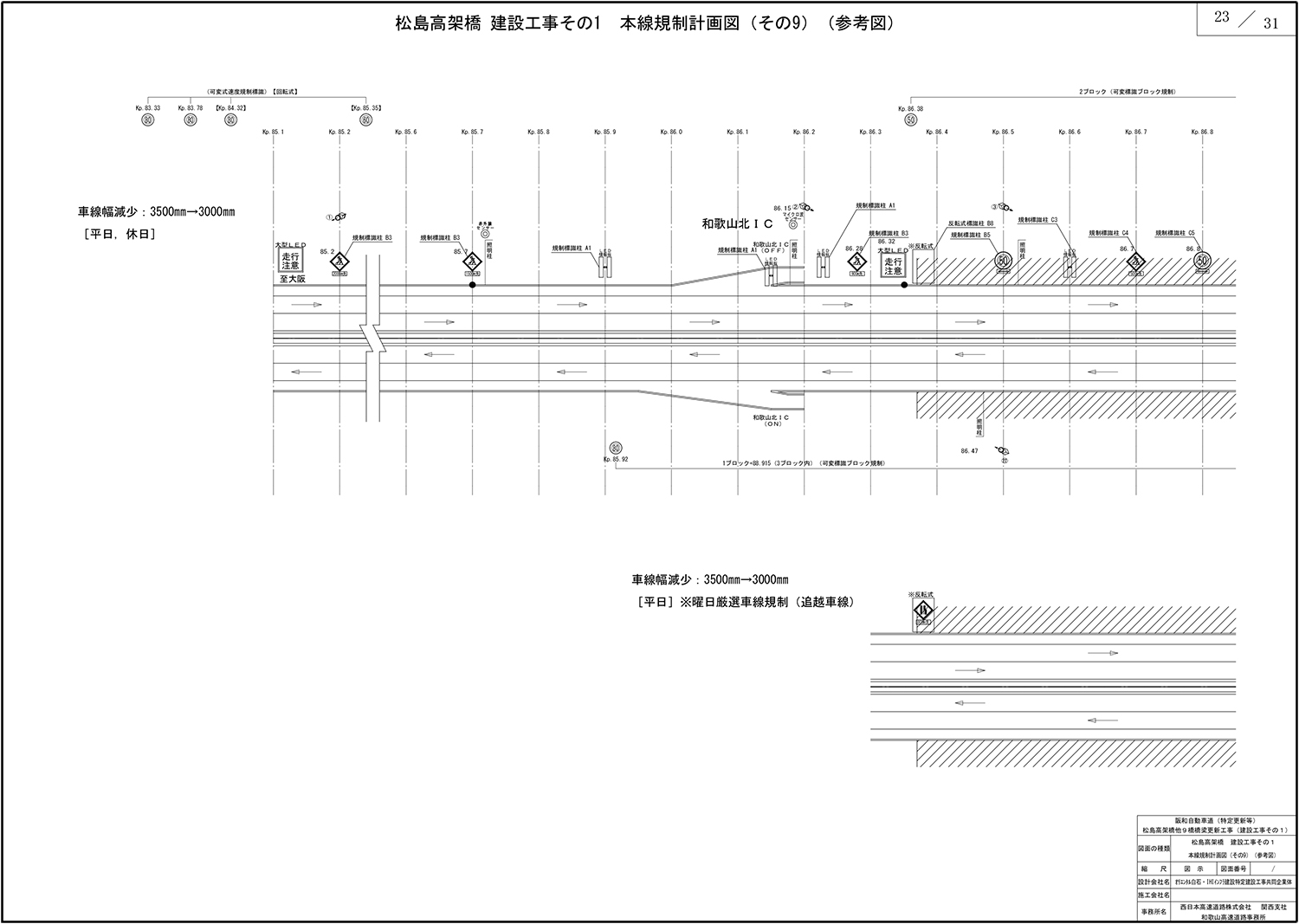

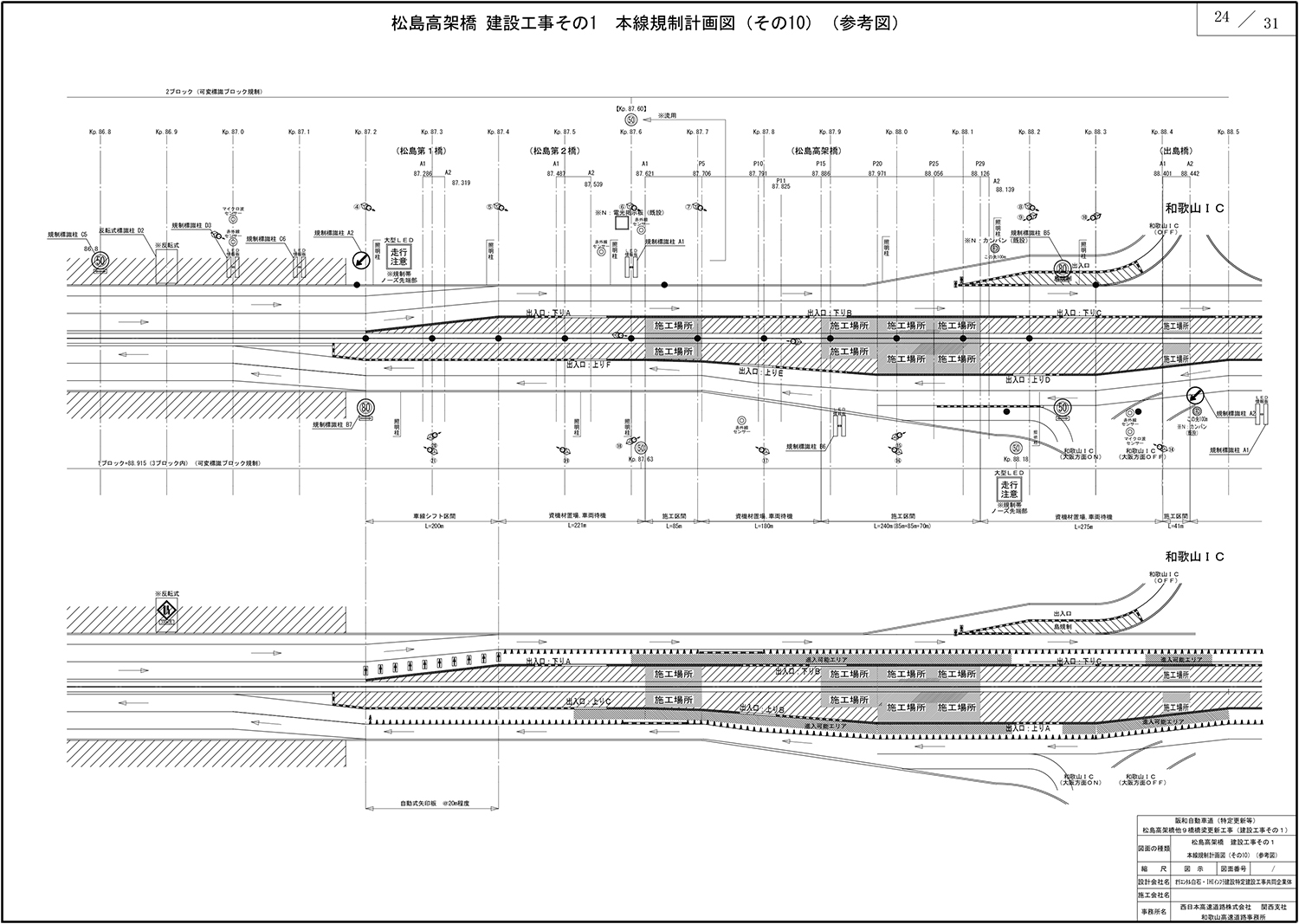

現場は休日・祝日と平日で交通量が大きく異なるため、それに対応する交通規制を行っている。大きく分けると、前者は完全に2車線供用を維持し、後者は基本的に1車線供用を行い施工ヤードを広く取り、渋滞が起きそうになる、あるいは事故が生じた時には、速やかに2車線供用に戻すというものである。

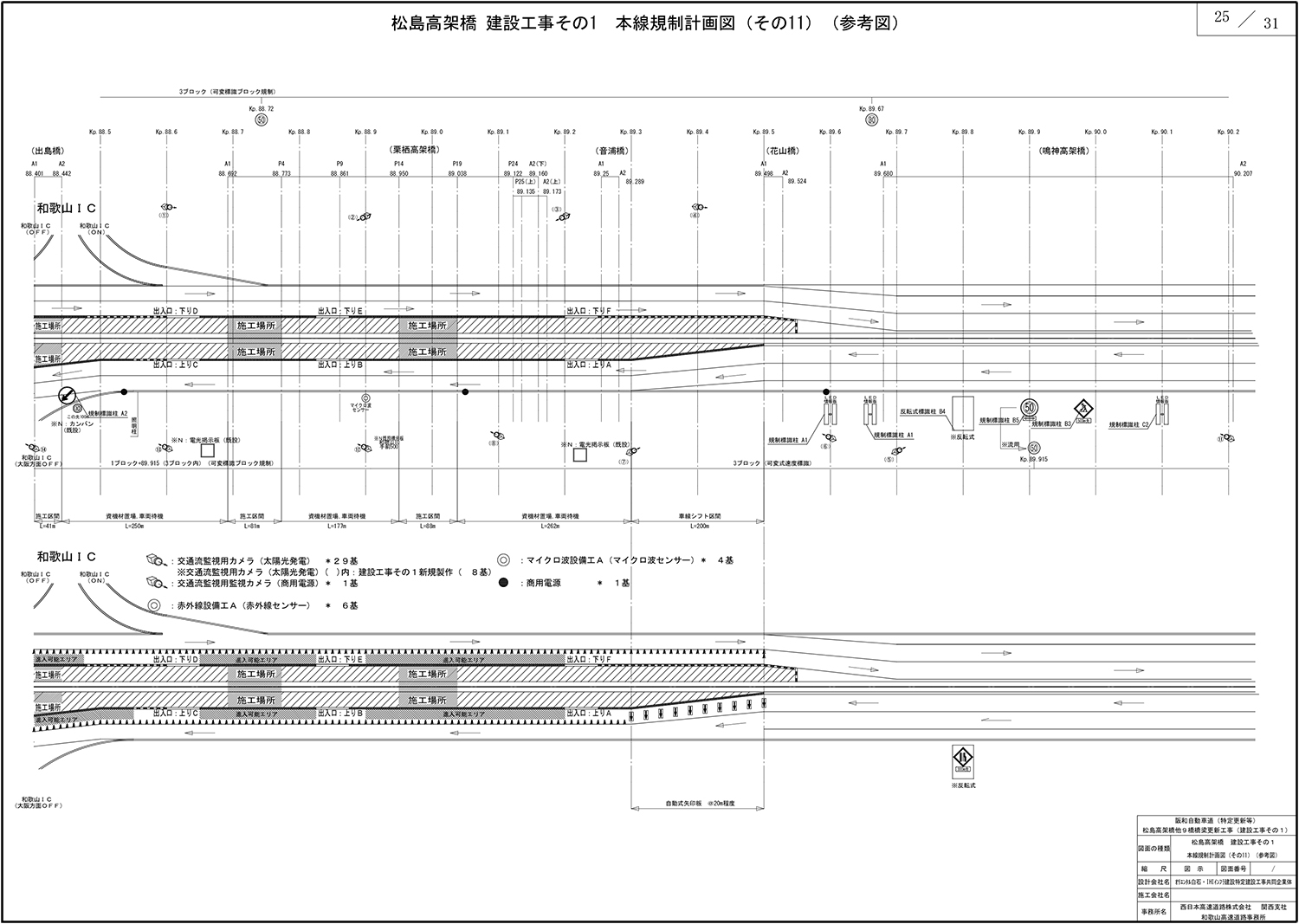

まず、幅員減少2車線規制のために規制開始区間の手前2kmから「〇㎞先工事中、速度制限50km」などの規制標を9か所に立てている、そのうち2ヶ所が遠隔操作により標識を反転表示できるものとなっており、1車線⇔2車線への車線変更を知らせることができるようになっている。また、マイクロ波センサや赤外線センサと連動した大型LED情報板と小型LED情報板が交通状況を感知して通行車両へ渋滞情報や注意喚起を促す。

規制標識反転装置/赤外線センサ

その上で、工事区間の規制帯配置も工夫している。一般的な上下線両追越車線規制の場合、工事規制帯形状は上下線の先端テーパー開始点と後方テーパー終点が同位置となりひし形形状(交点が鋭角)となるが、上下線のテーパー交点を200mほどずらしていることが特徴だ。後述する自動規制テーパー先端矢印板の開始点を50m囲むような形で配置している。

従来は、一般的なひし形形状ではテーパー先端で車が接触することがあり、矢印板などの規制材が損傷した際に復旧する作業や、その後の事故対策などで迅速な対応が困難であり危険も多かった。しかし、テーパー交点位置をずらし、テーパー先端を50mほど囲む形状にすることによって、上流側の交通流状況を目視確認がしやすくなり、事故を処理する際の車両の入退出も容易になるようにした。

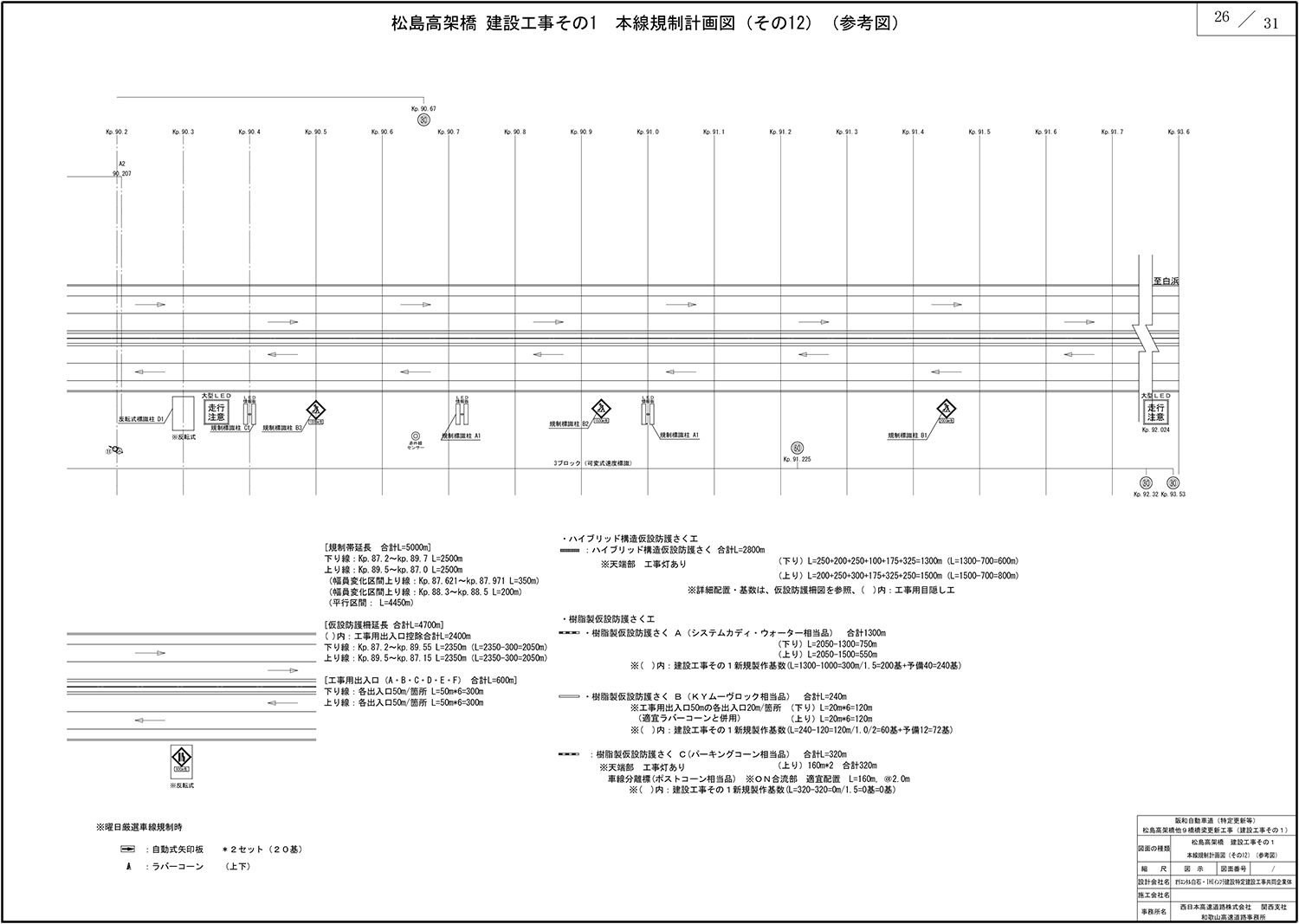

本線規制図

本線規制状況(井手迫瑞樹撮影)

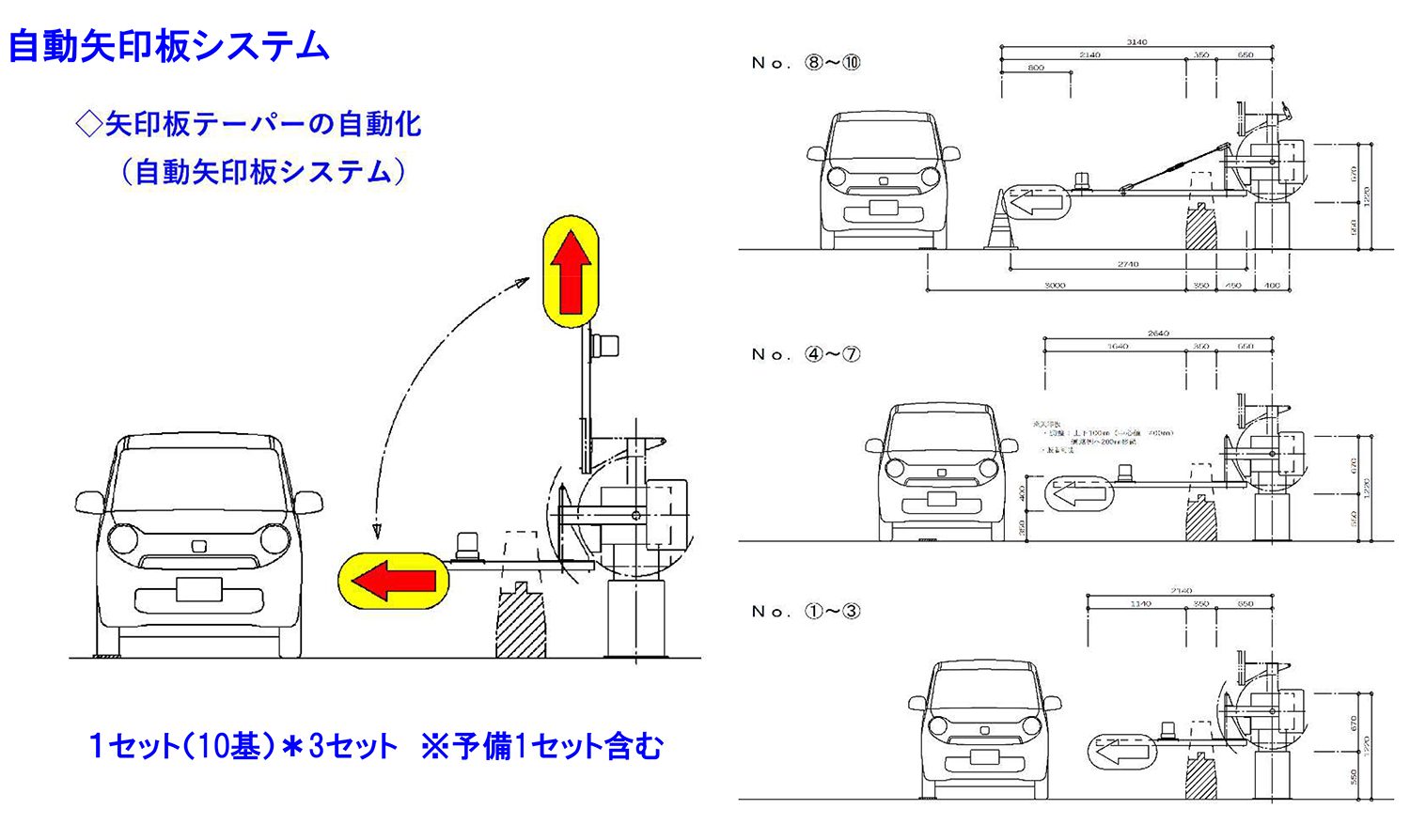

さらに、工事規制帯のテーパー先端に配置する矢印板を自動化した。

矢印板を自動化

施工の際、とりわけ主桁の撤去や架設などクレーンによる揚重作業を伴う場合は、旋回時の万が一のはみだしにも対応できるようフェールセーフのために車線規制が必要である。しかし従来はこの矢印板を設置あるいは撤去し、かつその背後にラバーコーンを配置または撤去する場合、多くの交通警備員と時間(1.5~2時間ほど)を必要とした。これを自動化したもの。矢印板の上げ下げのタイミングは規制帯の先端にJVの職員が立ち、上流側の交通流状況を目視にて判断し、現場に配置された操作盤により操作する。この操作に限ってはPCやスマートフォンでの遠隔操作も可能であるが、誤作動により走行車両への接触などが考えられるため、現地で操作することとした。設置延長200mを8.5秒で上げ下げでき、その後のラバーコーンの配置や撤去も15~20分程度で行えるため、安全性の向上と省力化を大きく改善している。

上下5kmの工事規制区間内に30台のCCTVカメラを配置

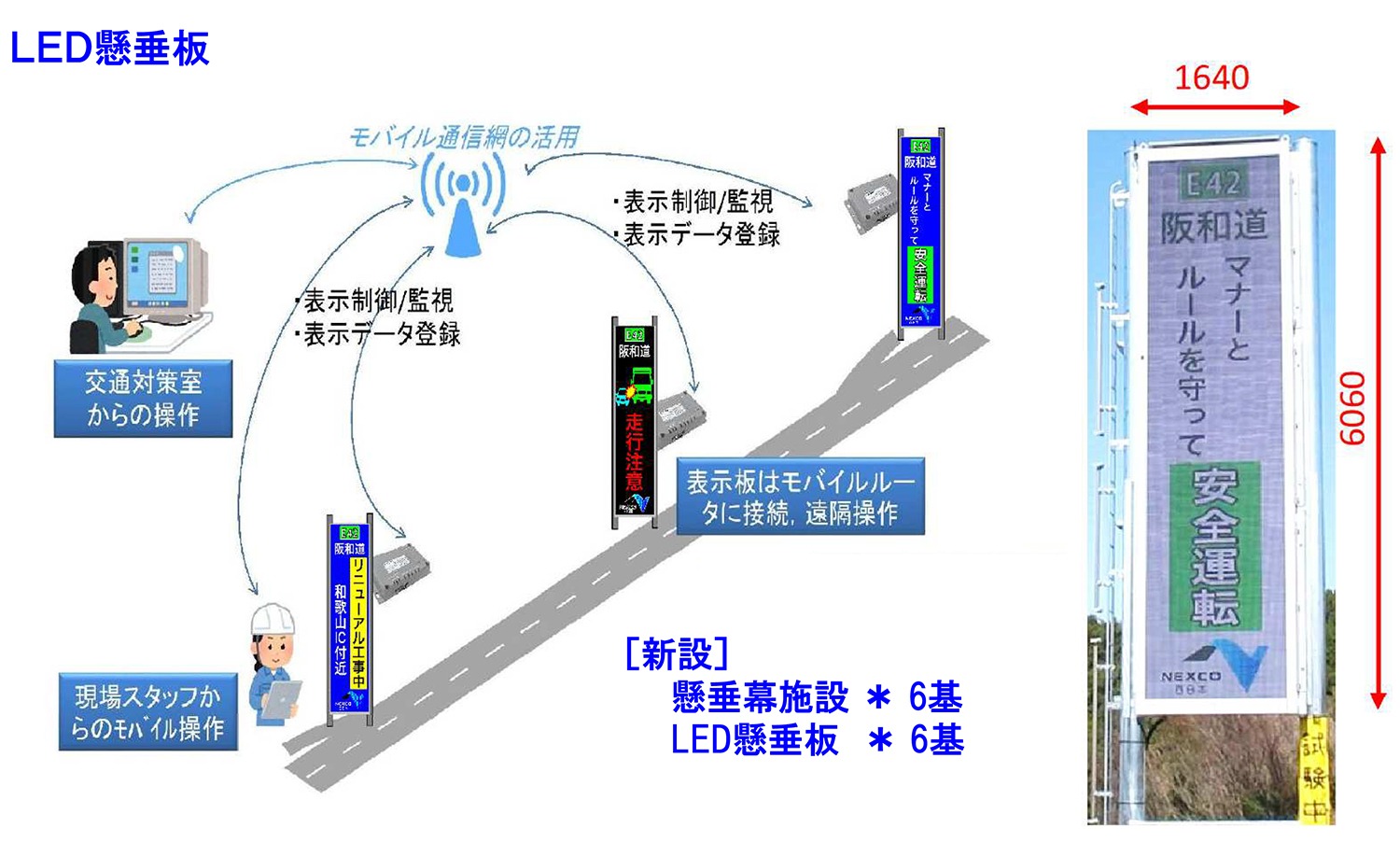

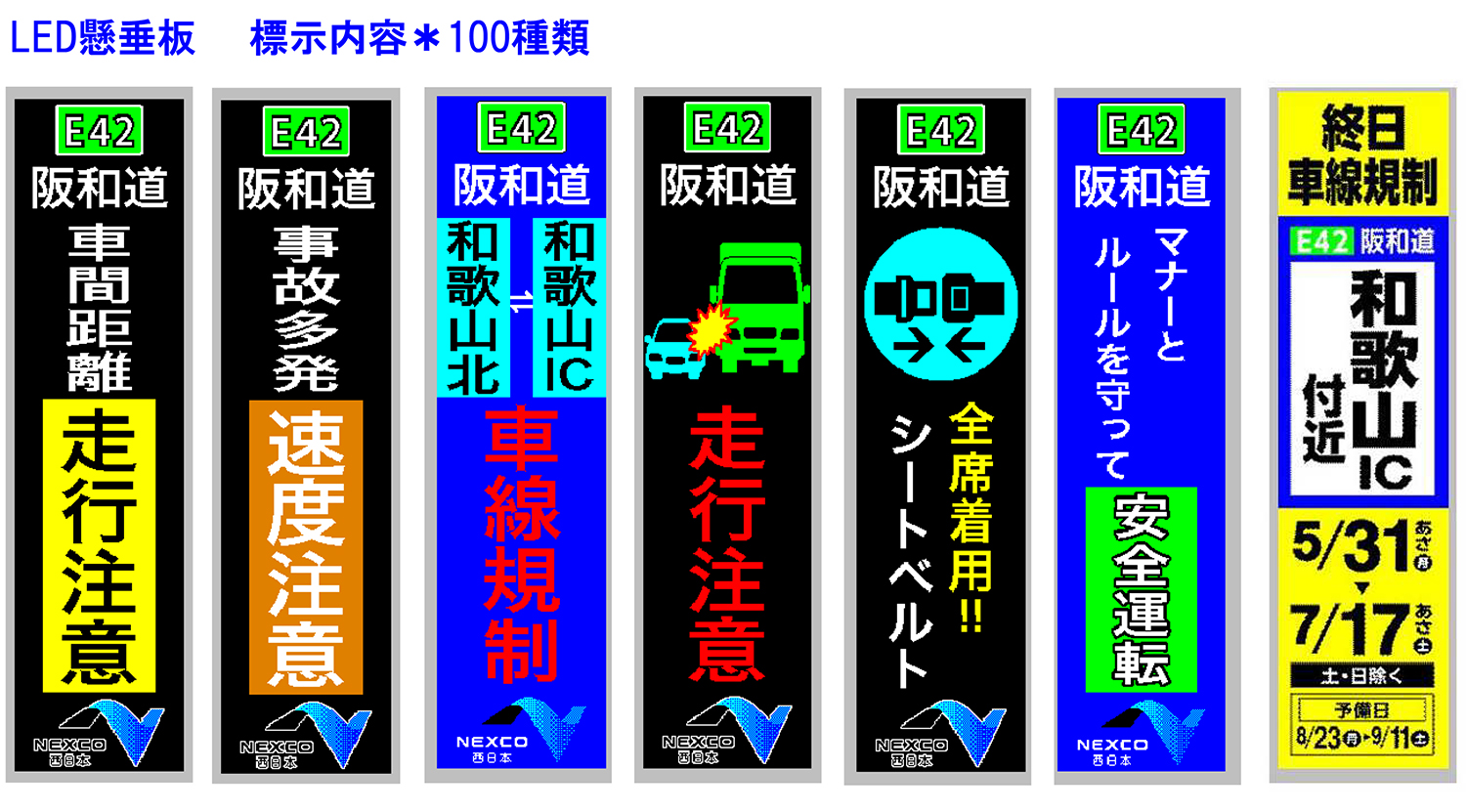

LED懸垂板をNEXCO工事で初採用

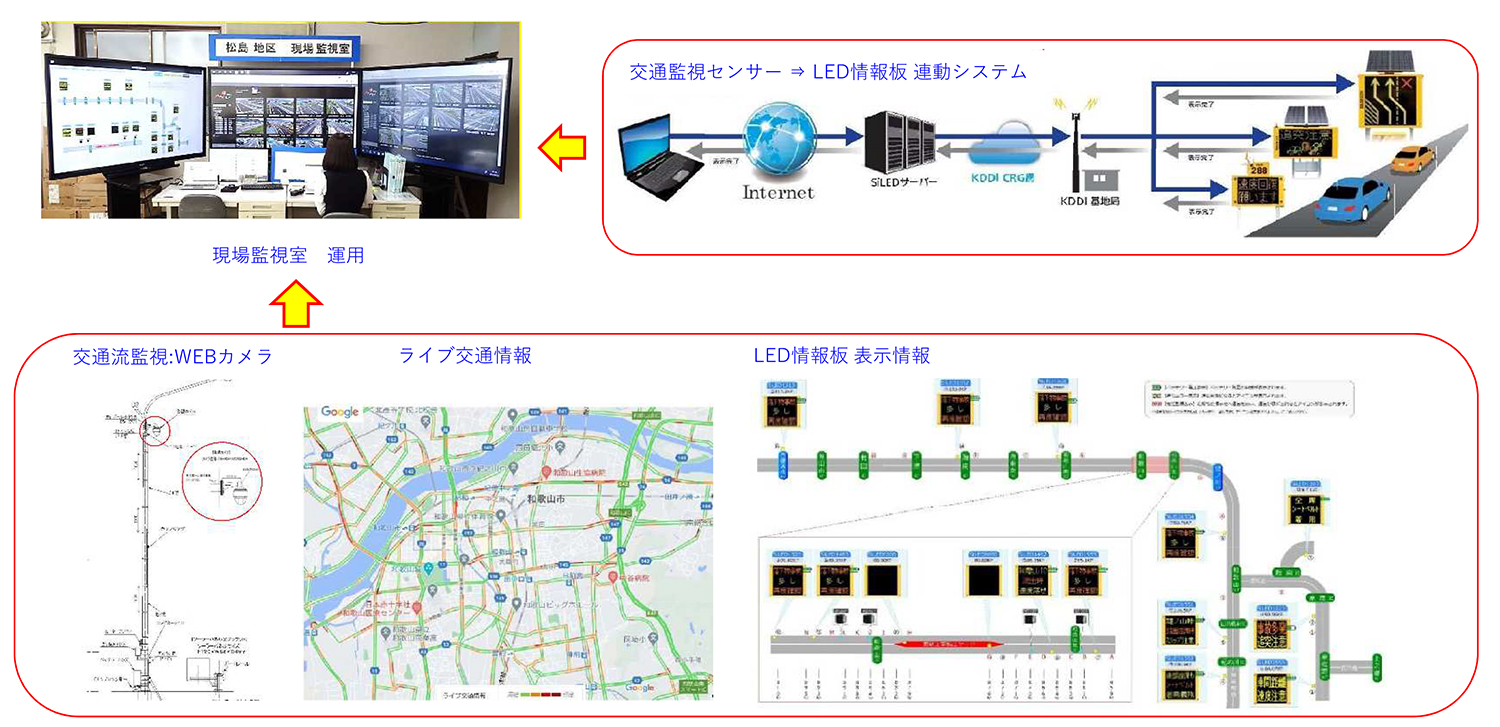

現場監視システム

現場監視は、ビックパッド3台を並べた現場監視室に当初は常時1名以上を配置して24時間の監視体制を布いていたが、工事に起因する事故が発生していないことから、365日8:00~17:00までの監視体制とし、夜間においては当番制で有事の際は対応するようにしている。

工事情報提供設備-監視・制御体制

工事情報提供設備-監視・制御体制

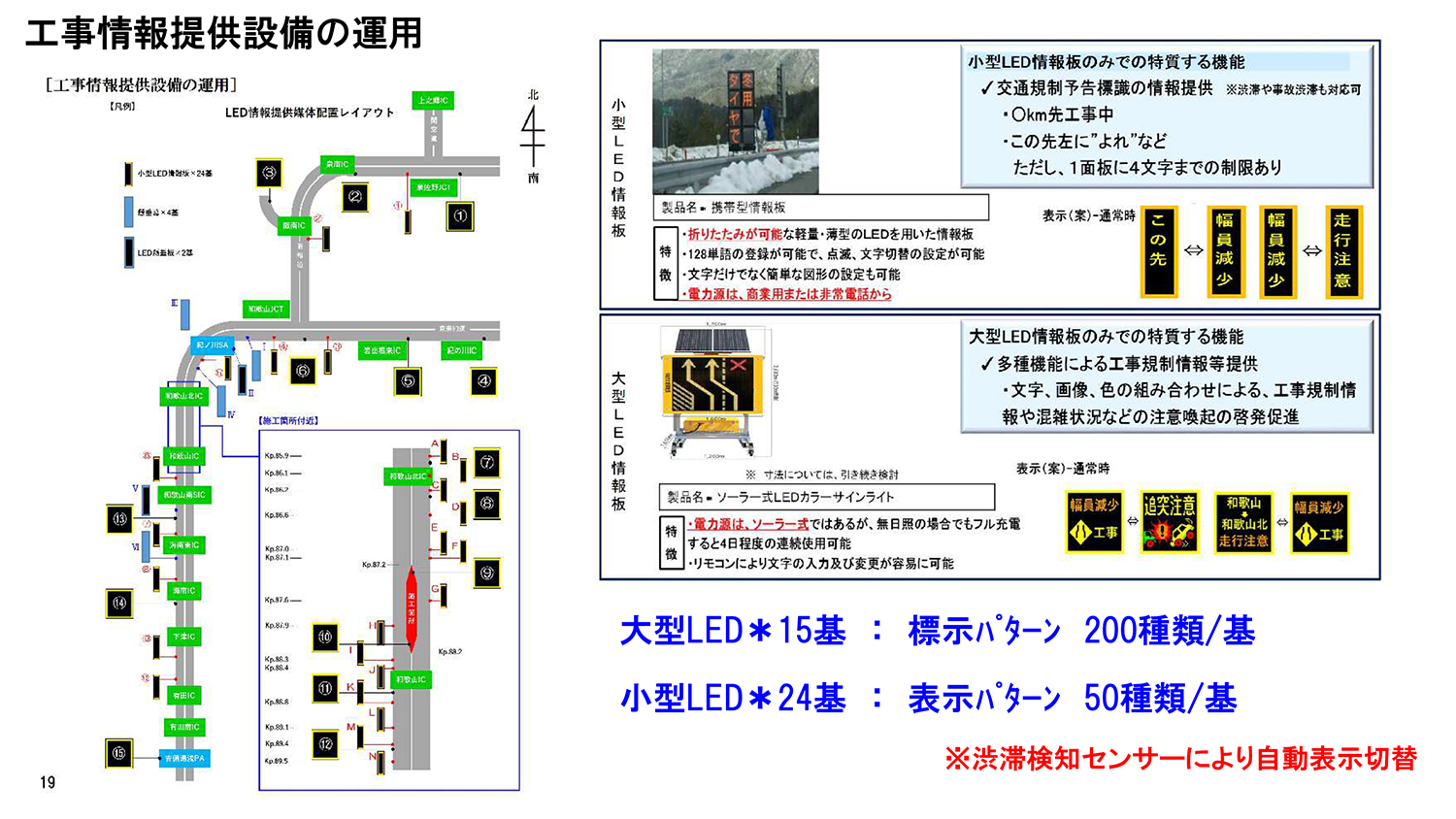

工事状況提供設備の運用

その「眼」としては、和歌山ICを中心とした上下5kmの工事規制区間内に30台のCCTVカメラを配置した。また、泉佐野JCTまたは紀の川IC~吉備湯浅PAの間(延長約40km)に大型LED情報板15基と小型LED情報版板24基、LED懸垂板2基を配置し、交通状況の変化に応じて現場監視室からメッセージを変えることで、交通規制形態や渋滞情報を遅滞なくドライバーに伝えている。特に実際に工事を行っている和歌山IC付近は大型、小型のLED情報板を約200mピッチで配置した。

大型LED情報板はセフテック製で、実績を多く有する。200イベントの固定メッセージとフリーワードを示すことが可能。小型LED情報板は西日本高速道路エンジニアリング中国製を改良したものを使っており、120イベントの固定メッセージを示すことができる。大型LED情報板はマイクロセンサ波(1~300km/hまでの速度平均を測定できる物体追跡レーダー)と連動している。渋滞を惹起する閾値として50km/hが5分間平均で続くこととしており、それが生じれば、最大7台が連動して注意喚起のメッセージを表示させる。連動方式にすることで、現場監視室の負担も大きく減らすことができる。

小型および大型LED情報版

小型のLED版は赤外線サーマルカメラ(遠赤外線の温度差1~180km/hまでの速度測定が可能)と連動している。この連動システムは、サーマルカメラは株式会社トリオン、モバイル通信は仙台銘板など各社の技術を組み合わせて作った。同システム共に走行車両の平均時速や走行車両台数を検測し、データ化できるシステムとなっている。

LED懸垂板(名古屋電気工業製)はNEXCO関係の工事で初採用したもの。本工事のような工事では通常、路側に設置してある懸垂幕施設(支柱)に懸垂幕を設置するが、台風接近などの状況になると懸垂幕の撤去・再設置を求められる。LED懸垂板のサイズは幅1,640mm×高さ6060mmであり走行車両からの視認性も高い、10年以上設置し続けることも鑑みて、風速50mにも耐えられるような設計となっている。100イベントの固定メッセージが表示可能でブリンク機能も有しており、モバイル通信による遠隔操作で表示切替ができる。

LED懸垂板のサイズは幅1,640mm×高さ6060mm / LED懸垂板の設置状況

100イベントの固定メッセージが表示可能でブリンク機能も有しており、モバイル通信による遠隔操作で表示切替ができる

路下から本線にアクセスできる緊急昇降設備を2か所設置

今後の施工についての留意点

まず、①事業期間が相当に長い期間を有する工事であるため、地元との合意形成が死活的重要になる、という点である。定期的に地元自治会に対して進捗報告や地元事業説明会、現場見学会も開催するなどコミュニケーションを深め理解を得るよう努めていく。

交通規制による受損事故を極力減らさなければならないが、万が一事故が起きた際の初動における迅速な対応においては、事前の準備が必要だ。高速隊や消防との緊密な連携を図ると共に、本現場では路下から本線にアクセスできる緊急昇降設備を2か所設けている。また、高速警察隊、消防の指令とNEXCOの管制が相互に連絡できる体制を整えた上で施工していく。

②狭隘なヤードであるため労務者の入退場や資材の搬入出を円滑に行うには、現場の整理整頓が重要となる。また、既設主桁の撤去時は、開口状態が生じることから、単管で開口部を塞ぎ転落を防ぐほか、通路の設定や転落防止の措置を日々行っている。

③既設主版を切り出すタイミングの工程管理は、先行で切れる部位と、工程に応じた切断を行う。資機材配置計画や仮設橋脚などの支保工の仮受け状態を考えて、どの段階から先行して切ることができるのか、ブラッシュアップしながら施工していく。

また、先述したが、既設主桁切断部と(残置している)既設主桁間は、次工程の架設を考えて、機械の隙間分100mm精度を延長方向に確保した切断が重要になる(はつりなどの二度手間を減らせる)。精度を上げるために駆動式ワイヤーソーの開発に至った。松島高架橋の採用時に課題であった太筋があっても、精度が変化しないよう配慮するなどし、コンクリートカッター、ワイヤーソーを併用しながら、可能な限りループドライブワイヤーソーで切断した。

④イベントに応じた工程管理、特に年末年始の長期間の休暇期間中には、既設主版が撤去されておらず閉塞状態となる工程管理が必要となる。

同工事では、同橋、松島高架橋の他、鳴神高架橋(上下線とも527m)も同様に既設中空床版桁を撤去し、PCT桁に架替えていく。

基本設計はオリエンタルコンサルタンツ。詳細設計及び製作架設はオリエンタル白石・IHIインフラ建設JV。主な一次下請けは仁志工業(耐震補強工事)、三基コンストラクション、廣内工業(上部工事)、コンクリートコーリング(構造物撤去工)、ガイアート(舗装工)、エフテック、Take(規制材設置工)、宝樹運輸機工(クレーン工)。

メーカーはゴム支承がビー・ビー・エム、PC鋼材は神鋼鋼線工業、PC鋼棒は高周波熱錬、PC定着具は神鋼鋼線工業。排水工は横井工業、コンクリートは酒直レミコン、伸縮装置は東京ファブリック工業、西日本高速道路メンテナンス九州、遮音壁工はJFE建材、仮設材料はヒロセ技研およびタカミヤ、交通流監視は名古屋電機工業、セフテック、西日本高速道路エンジニアリング中国、仙台銘板、附属物はネクスコ・エンジニアリング新潟。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら