令和7年道路橋示方書改定解説インタビュー

INDEX

上部構造の役割を明確化 新しい形式への対応を強化

上部構造の役割を明確化

新しい形式への対応を強化

――今回の改定で、新しい形式の提案に対する適切性の評価方法の枠組みを充実させたということですが、これについて教えてください

玉越 性能規定化を進めてきた中で、今までできていなかったことがありました。前回の改定で導入した、上部構造、下部構造、上下部接続部という橋の基本構成要素に対してその役割を明確にすることです。今回の改定でも一番大きい改定点といえます。

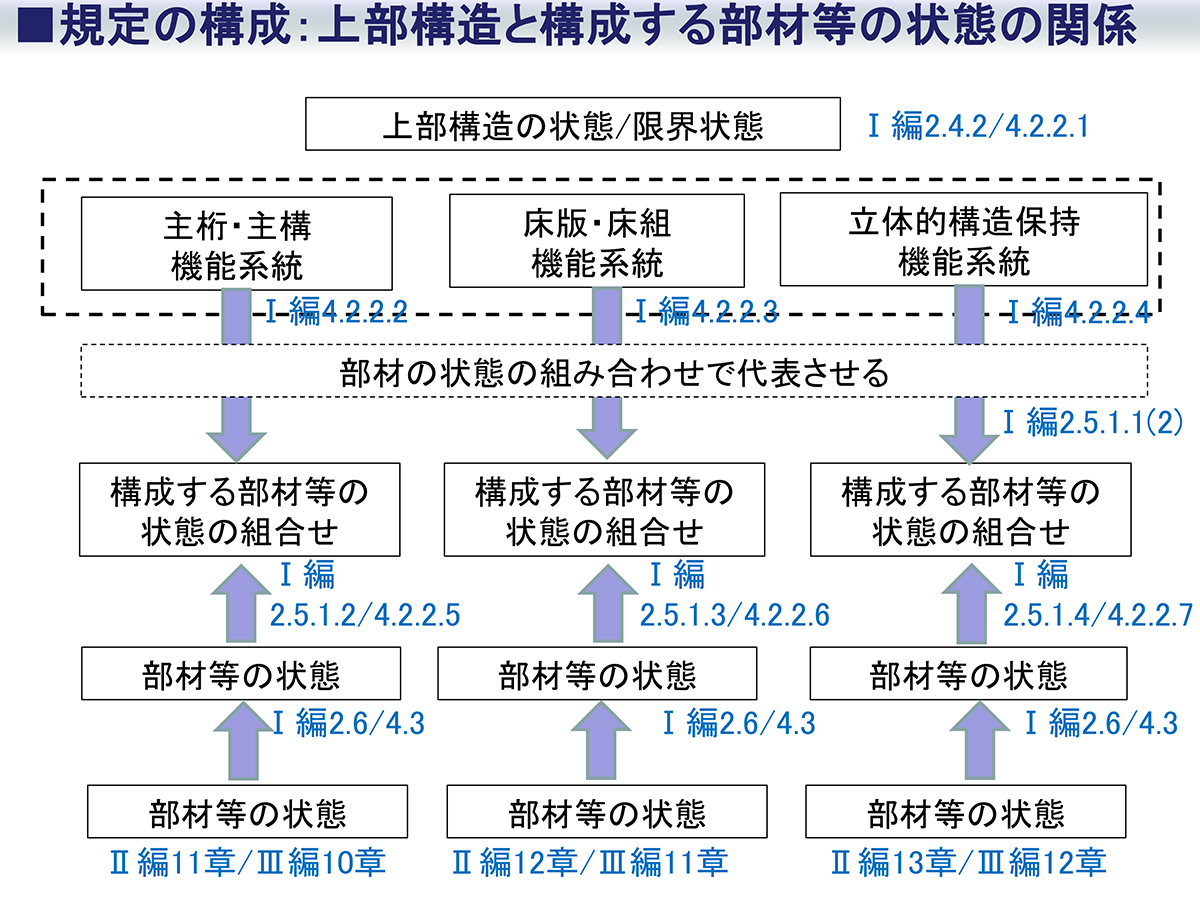

橋全体として必要な耐荷性能があるかどうかについて、上部構造、下部構造、上下部接続部の状態の組み合わせで説明できることまでは要求されていたのですが、上部構造、下部構造、上下部接続部のそれぞれがどういう状態であれば、橋の中でそれぞれに求められる役割が果たせているといえるのかまでは規定されていませんでした。

――例えば、上部構造の役割が明確でなかったことが、どういう問題を引き起こしていたのでしょうか

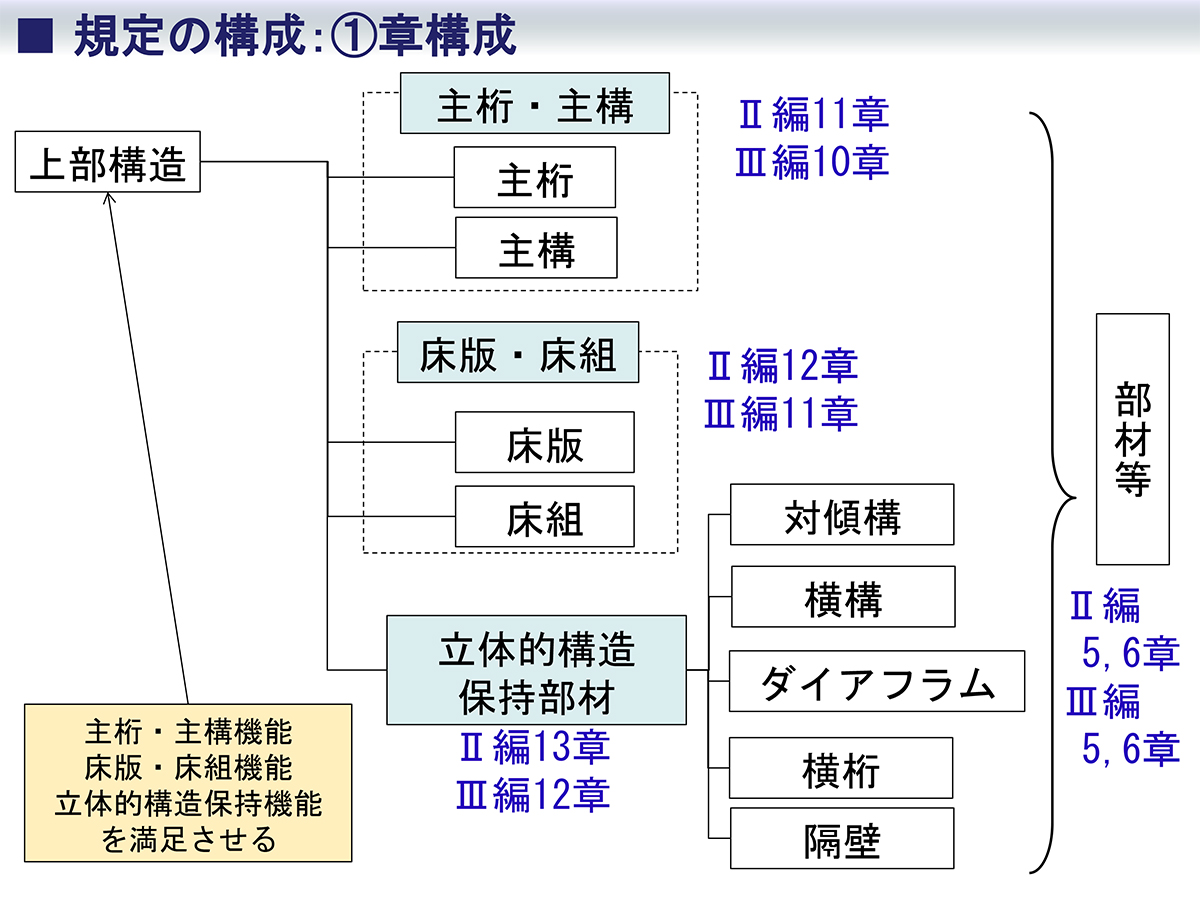

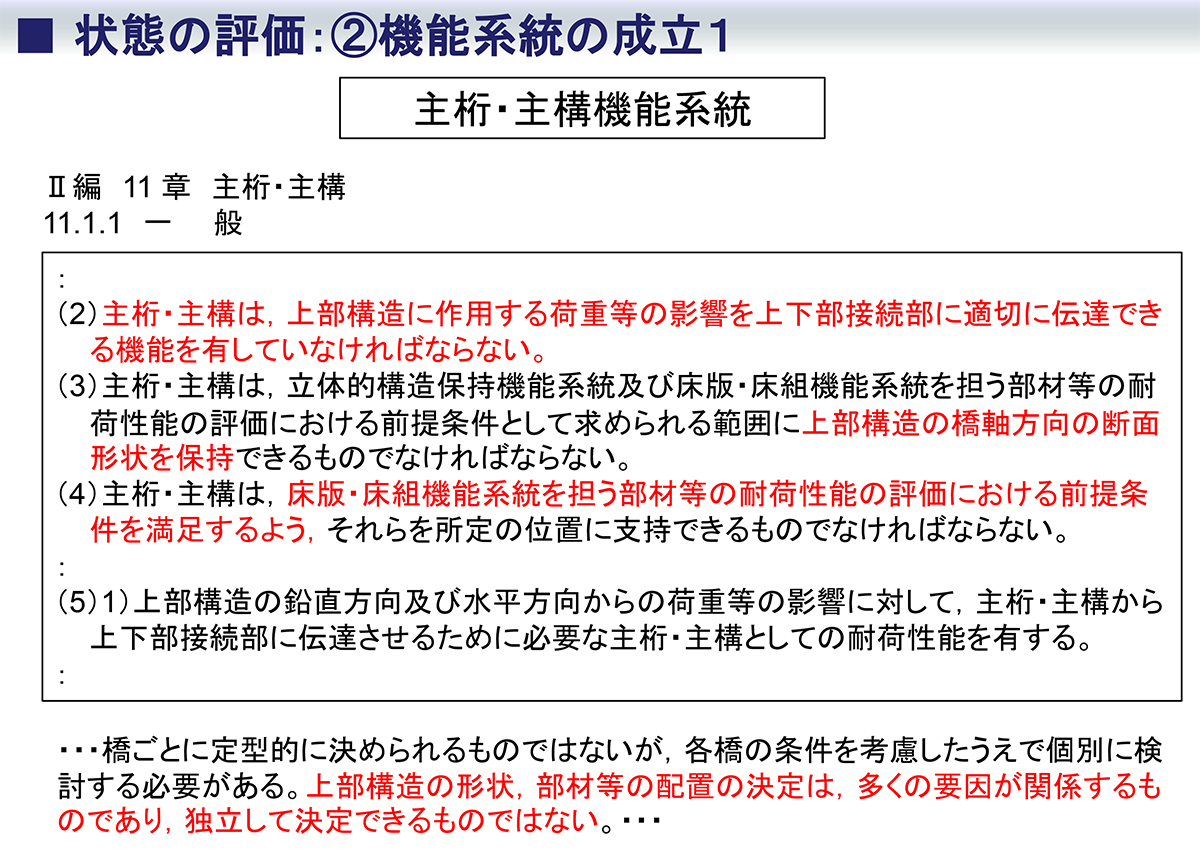

玉越 上部構造には、橋として下部構造上に用意される支点間で支えられた路面を提供することが求められています。このとき、主桁や主構は自動車荷重を含むすべての荷重を支点に伝える役割を担いますし、床版と床組は路面上を自由に車両が走行できる路面を提供しつつその荷重を主桁や主構に適切に伝達する役割をもっています。

規定の構成(上部工)

状態の変化

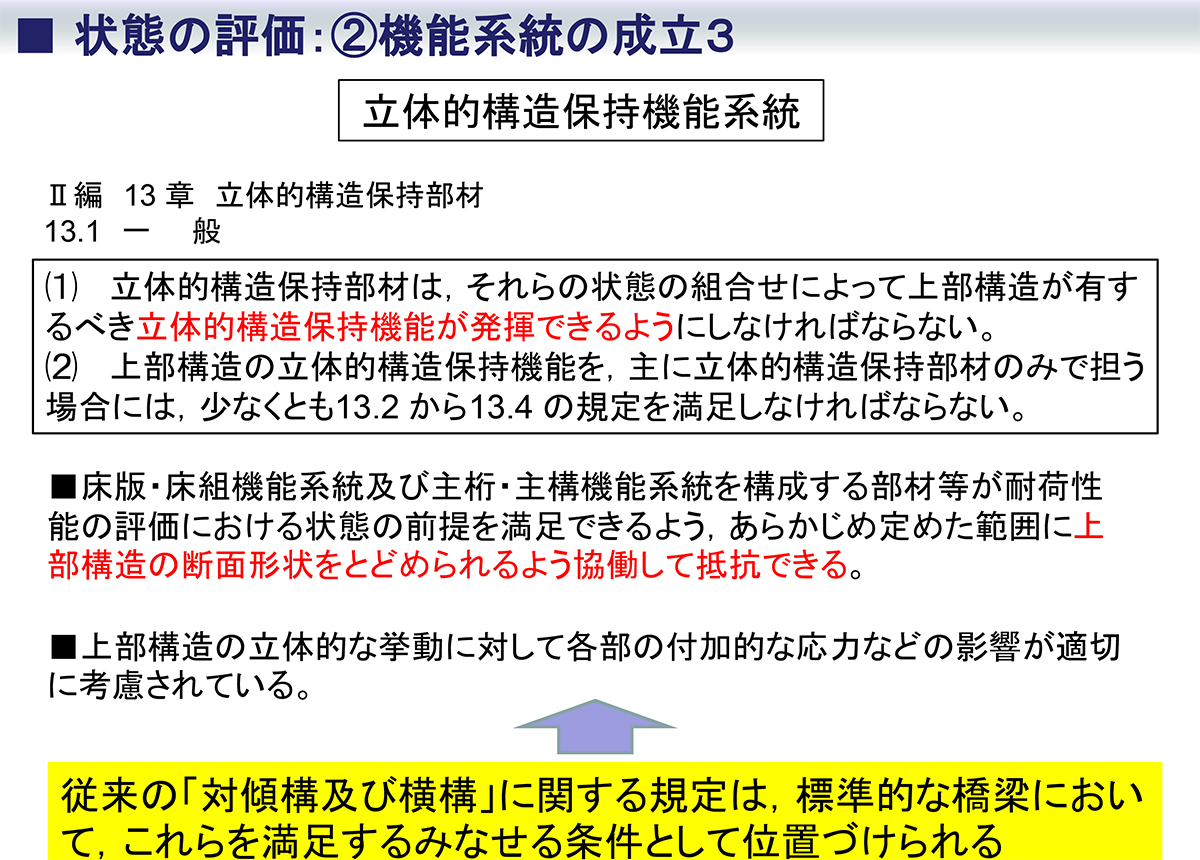

すべての支点部に設計で想定する範囲の適切な分担で上部構造からの荷重が伝達されるためには、主桁や主構が一体的に挙動できなければなりません。これを担うのか対傾構や横構あるいは荷重分配横桁です。仮に、このような荷重分配機能がないと横から作用する風荷重に対して上流側の桁だけで負担することになったり、温度変化や活荷重の偏載に対して上部構造全体が捩じれたり支承反力に極端な偏りが生じたり、床版が捩じられるようなことも生じかねません。実際に、鋼管トラス形式のような剛性の低いウエブをもつ大規模な連続PC橋やダイヤフラムが少ない大断面の曲線PC箱橋で供用後早期にひび割れが生じている例なども報告されています。そのような事例の分析や設計の実態なども検討された結果、上部構造がその耐荷性能を発揮するにあたっても、そもそも上部構造が橋の耐荷機構の中で担っている役割がきちんと果たせる状態であるのかどうかについては要求として規定する必要があるとの結論になりました。

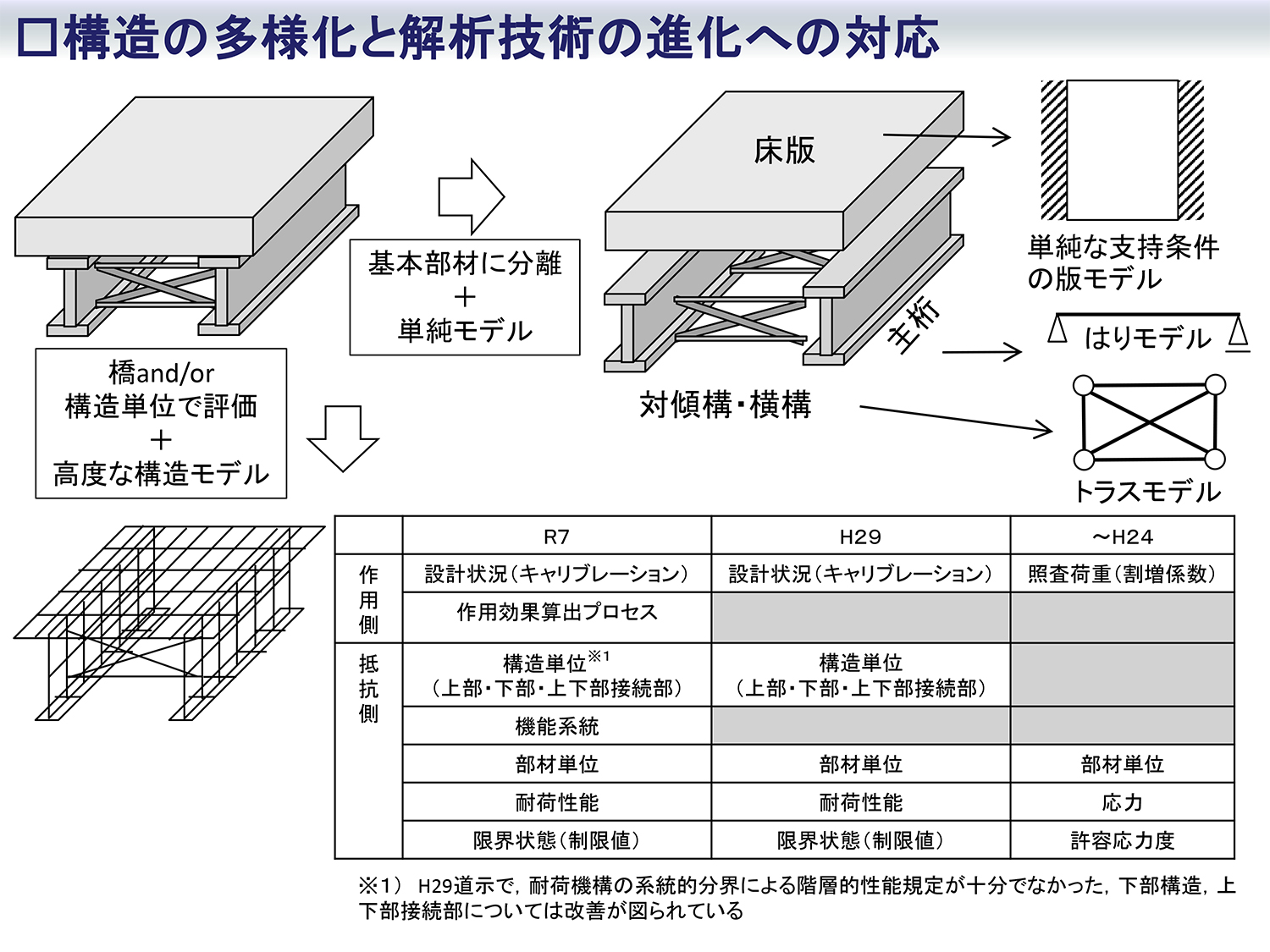

改定前は、例えば、対傾構や横構を設ける場合にはどういう構造でなければならないといったことが規定されていたのですが、それは、そもそも上部構造の立体的挙動を保証するためのものです。しかし、今回の改定で「立体的構造保持機能」と定義された立体的に挙動できる機能を上部構造は必ず有していなければならないということ自体は規定されていなかったのです。その結果、「対傾構や横構をなくしてしまえば、対傾構や横構がないのだから、それについて書いてある規定は無視すればいいんだ」といった解釈をする人がでてきました。

構造の多様化と解析技術への進化の対応

結果的に問題のない橋になることもあると思いますが、大規模な橋や曲線橋などでは荷重条件によっては上部構造全体が捩じられるような作用など不均等、非対称な作用条件がその状態に支配的な影響を及ぼすことも考えられます。そのとき対傾構や横構がなかったり、ダイヤフラムの省略や主桁のウエブの剛性が小さかったりすると、例えば、主桁と床版の接合部に極端に大きな応力が発生したり、設計が難しい応力状態になることも考えられます。

設計によってはずれ止めの数を増やすなどの配慮が行われているものもありますが、そもそも道路橋示方書に用意できる具体の荷重組み合わせなどの荷重条件の数やパターンには限界があります。そのため、曲線の影響や不均等な載荷条件が特に厳しくなるような特殊な構造特性をもつ橋に対しては、照査すべき応答を発生させられるような荷重条件がそもそも規定では網羅されていないという事態が生じます。そのような場合には、設計者が自ら必要な荷重条件を設定してでも所要の耐荷性能を満足させる必要があるのですが、荷重条件が足りているかどうかは考えることもなく、単に対傾構や横構を省略するようなことをすれば性能不足の橋が設計されてしまうことは当然のことです。

下部構造でも同様です。下部構造には支点位置保持機能と支点反力保持機能という2つの機能を担う役割があります。特に下部構造には地盤の状態が直接的に影響します。今回の改定では基礎地盤部として下部構造の耐荷性能に直接かかわる地盤部分は下部構造の一部として取り込みました。そして、橋や部材等の耐荷性能と整合するように、耐荷性能で考慮する状態が設計供用期間を通じて保持されなければならないことを明確にしました。もし地盤反力や地盤ばねなどが経時的に変化すると見込まれるのであれば、耐荷性能の評価にあたっては設計供用期間を通じて最も耐荷性能上不利となる状態にはじめからなっていることにして設計しなければならないということです。

液状化する可能性があれば、はじめから液状化している条件で耐荷性能を満足させる。あるいは鋼材の腐食減肉が避けられないのであれば、想定される最大の板厚減少状態で初めから耐荷性能は設計しなければならないのと同じです。

下部構造はばらつきの大きい地盤の影響も考慮して、上部構造の位置や支承の変位量、桁遊間などの前提として、支点位置を所要の範囲内にとどめることが求められます。橋脚の場合、気中の柱部分はその応答を鋼部材やコンクリート部材として評価して制御できますが、地盤と一体となる基礎部分は地盤の変形や変位およびその信頼性も考慮して、柱基部でその位置を所要の範囲にとどめなければ柱上部の支点位置の保証に影響してしまいます。

これまで、基礎部と躯体部の境界部に剛なフーチングを設けて、フーチングの変位や区域その場合には杭頭変位を厳しく抑えていたのは、地盤の大きな不確実性に対する安全率をある種リセットして、その影響が気中部の躯体やその上の上部構造に及ばないようにしていたのです。

したがって、もし、フーチングを設けずに気中部から地中部の杭まで境目のない連続的な構造を作る場合にも、地盤の影響を無視できる気中部として扱える部分との境界を明確にしたうえで、その位置より下の構造部分については100年後までの地盤反力や、地盤ばねの値、土の塑性変形量などを評価して、その最も厳しい条件で境界部の位置や支持力を保証しなければならないことになります。それが下部構造の躯体部の上下端に設定しなければならない2つの評価点です。この位置は設計供用期間の間はいわゆる死荷重状態に対しては不動の位置と見なせる必要があり、その位置がこれまでフーチングが固定点として扱われていたように、それより上の構造の位置関係の基準点となるのです。そして、このように下部構造の支点位置保持機能と支点反力保持機能を耐荷性能の前提として具体的に照査しようとすると、下部構造と一体で評価するしかない地盤部分については設計供用期間中のその状態についても橋脚柱や基礎杭などと整合して耐荷性能と耐久性能が保証されなければならず、基礎地盤部として橋の構造の一部として扱わなければならないこととなったのです。

上部構造以外の下部構造や上下部接続部も同様です、各構造要素として所要の耐荷性能があると言えるためには、それぞれが橋の中で求められている役割が果たせる状態であることが前提条件として満足されなければならないことは当然なのですが、そのことを規定として盛り込んだのです。

――意図しない問題を防ぐための対応を今回したということですね

玉越 そうです。インフラの設計ですから悪意をもって性能不足の橋を設計しようとする人がいると思っているわけではありません。自由度を認めながら必要な性能として規定しておくべきことが十分に条文化されていなかったために、上部構造、下部構造、上下部接続部が必ず有していなければならない機能の具備という点で意図せず照査漏れが生じていた可能性があったのではないかと考えたのです。

なお、部分係数のようないわゆる安全率が定量的に示せるのは、単純な支持条件を単純な形式の部材単位のものがほとんどです。最終的にはそれらのパフォーマンスカーブを用いて部材単位で耐荷性能が満足されることを定量的に保証し、それらの組み合わせ結果として構造単位の性能を保証し、さらにそれらの組み合わせ結果として上部構造や下部構造といった橋の構成要素能単位としての性能を保証し、さらにそれらの組み合わせとして最終的に橋全体の性能も保証されるという構造となります。

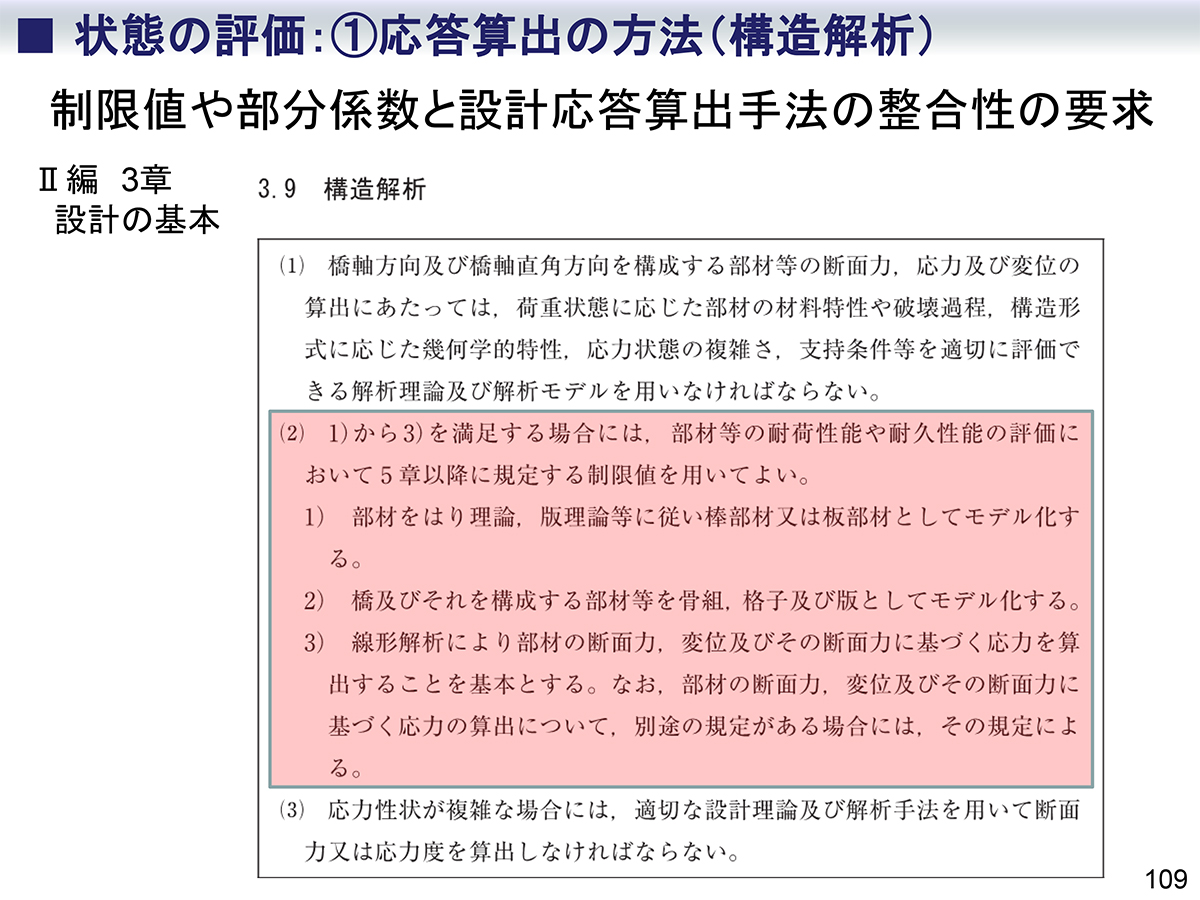

設計結果はこのような階層的な耐荷性能の保証ロジックでもって妥当性が説明できなければなりませんが、そのとき単に限界状態を満足するというだけでなく、その前提として上部構造、下部構造、上下部接続部のそれぞれが担う機能的な役割がどの部材でどのように分担されているのかが明確にされている必要があるのです。そして意図せず必要な部材を省略してしまって必要な性能が満足されない橋の設計になってしまわないためにも、橋全体から部材単位に至るまで耐荷機構の系統的な分解を行って階層的に耐荷性能が照査されるようにするとともに、橋を構成するすべての部材については橋の中で果たす役割と役割が果たせるとみなせるための条件を、できるだけ相互の関係性がわかる形で規定しなおしたのです。

こうすることで、橋梁工学の知見とこれまでわが国で蓄積されてきた維持管理や被災等の経験なども踏まえて確立してきた橋が備えるべき性能とその実現策に対して、耐荷性能への影響や耐荷機構との関係を十分に吟味することなく安易に部材を省略したり、必要な性能照査が行われないといったミスが生じたりしにくくなったのではないかと思います。また様々な条件に対して必要は照査がもれなく行われ、所要の性能を確実に満足しつつ、これまでにない新しい構造などの提案が自信をもってできるようになるのではないかと思います。

耐久性能の方法1・2・3を明確化

検査で見つけられるか、補修できるかも設計で考慮

――さまざまな耐久性確保向上技術の開発を見据えた対応について教えてください

玉越 前回の改定では耐久性能の確保方法として方法1、2、3という3つの区分が導入されました。しかし、維持管理との関係などで少し曖昧なところがあるとの指摘もあったことを受けて見直しが行われています。具体的には、方法2のような耐久性確保のための措置が供用中に更新されることを想定する場合、耐荷性能が所要の水準を下回らないように確実に更新が行われるように設計の段階で十分配慮されることが求められました。

道路橋示方書で規定される耐荷性能は、例えば100年間を想定すると、その100年間のどのタイミングで地震などの想定する状況に遭遇していも、設計で期待した状態を実現できることを求めています。すなわち耐荷性能には時間という概念はなく想定する期間内のどの瞬間であっても成立していなければなりません。地震はいつ来るかわかりませんし、時間がたったからといって耐荷性能で期待した状態が実現しなくなってもよいということではありません。

一方で、実際には様々な理由で橋に使われる材料には劣化などの経年的な影響で変化が生じます。そのため、耐荷性能が発揮できるとするために前提とした状態が維持できる時間の長さを耐久性能と定義して、耐荷性能の前提として別に照査することが求められています。

例えば、車のタイヤでは、スリップサインがでるまでは所要の性能が期待できるけれども、スリップサインがでると所要の性能を下回る可能性がでてくるというのと同じような関係かもしれません。タイヤとしての基本性能はスリップサインが出るまでは常に最低限を上回ることが保証されていて、ではスリップサインがでるまでにどのくらいの時間あるいは走行距離が期待できるのかが耐久性能です。そして、耐久性能そのものは製品によってもまちまちなのでどのタイヤを買うのかというのは自由にしていいのと同じで、橋の場合も設計耐久期間そのものは今のところ基準で縛られていません。

ただし、橋の場合、橋全体としての設計耐久期間は、設計供用期間の標準である100年間とするのが標準とされていますので、特段の事情がない限りは橋としては100年間にわたって所要の耐荷性能が発揮されるようにしなければなりません。方法2によることとして塗装の塗替えを設計で見込んでも構いませんし、現実的かどうかわかりませんが方法3とみなせるようにチタンなどで作ることも今後はあり得るのかもしれません。どの方法を選ぶのかは経済的合理性に左右される面が大きくなると思います。会計検査でもチェックされることになりますが初期投資やライフサイクルコストの見込みとして妥当性があるのかどうか、あるいは想定している維持管理の条件が現実的なものかどうかなどを考えなければなりません。そのため、橋そのものの条件以外にも架橋環境や道路の条件、あるいは管理者の維持管理体制などによっても最適な方法は異なってくる可能性がありますので、基準ではどの方法を選択しなければならないのかなどは何も縛っていないのです。

かといって、信頼性の乏しい材料や手段が安易に持ち込まれると、価格競争の中で耐久性の信頼性のないインフラが作られる危険性もあります。そのため、技術基準としてせめて耐久性能の定義を明確にするとともに、どのような考え方でどの程度の耐久性能が期待できると考えているのかくらいは設計時点で根拠も添えて明確にしてもらおうということなのです。

――方法1と方法2はどう違うのですか

玉越 方法1というのは、いわゆる腐食代(しろ)をとるという考え方です。耐荷性能で期待している断面と一体となっている部分を経年の影響で劣化させることになるけれども、その影響は耐荷性能で考慮されている部分まで及ぶことがないようにするというものです。劣化事象も確率論でばらつきがありますので、耐荷性能で期待している母材部分に劣化の影響が及ぶ可能性がゼロではないが、許容できるレベルまでその可能性は小さくしておくという考え方です。

方法2というのは、方法1と違って耐荷性能で期待している母材部分は劣化の危険性がある状態にはさせないという考え方です。例えば、塗装は方法2の代表的なものですが、母材が腐食する可能性がないように塗装の更新などの維持管理を行うことになります。母材が劣化する危険性がないようにするという戦略ですから腐食代(しろ)はとらないことになります。

そして、今回の改定では、方法2とする以上は、母材に影響が及ぶことは許されませんので点検で「もうそろそろ危ない」と母材に影響が及ぶ前に確実に更新のタイミングであることを見つけて判断できること。さらに、母材を危険にさらすことなく耐荷性能が所要を下回らない段階で補修などで耐久性能の回復ができることが求められます。これらができなかったら絵に描いた餅になりますので、これらが定義にも反映されました。

――具体的に言うと、塗装の場合はどうなるのですか

玉越 現在一般的な重防食塗装の場合、上塗り、中塗り、下塗りの順に上からダメになってきますが、その下にさらに犠牲防食効果のある無機ジンク層があります。母材を一切傷めるつもりがないという考え方ですから、これを方法2とする場合には、無機ジンク層に劣化が及ぶ前の下塗り塗装までの劣化で補修塗装を行うなど予防保全ができなければなりません。無機ジンク層で劣化が始まると確率的には母材にも腐食が生じる可能性がでてきていることになります。そのため方法2の場合、時間信頼性を考慮して劣化させる部分とは別に、母材に影響が及ばないための保護層のような役割を担うものを何か設けることになると思います。

耐候性鋼材とコンクリートのかぶりを選択肢として示す

かぶり厚は簡単に減らせるものではない

――エポキシ樹脂塗装鉄筋や溶融亜鉛めっき鉄筋、ステンレス鉄筋など新しい防食技術についてはどうでしょうか

玉越 主桁や主構のように設計供用期間中に更新をすることが難しい部材については、実績も考慮して方法1で100年間の耐久性能があるとみなせる標準を示しています。それが耐候性鋼材とコンクリートのかぶりです。ただし、選択肢としては示しているものの、今回の改定では設計耐久期間の長さに応じて求められる信頼性の水準など定量的な要求までは規定されていません。よって耐候性鋼材の適用可能条件や必要最低かぶり厚さに対応する飛来塩分量の目安なども規定までは行われていません。

耐久性能の考え方

.jpg)

.jpg)

-2.jpg)

.jpg)

耐久性能確保の方法

エポキシ樹脂塗装鉄筋やめっき鉄筋など新しい防食技術も開発されてきており、採用実績も出てきています。それぞれの適用可能環境条件や耐久性の時間信頼性の標準を示せるまでには至っていませんので、個々の条件に照らして個別に判断するしかないのが実情です。

今後は、目標とする設計耐久期間に応じてどの程度の信頼性が求められるのかについて規定化を急ぐとともに、実績などで性能が検証されたものについては標準的な適用可能条件なども基準や技術標準のような位置づけで示して利用しやすくしていくことも重要と考えています。いずれにしても耐久性能は目標期間から個別に設定することになりますので管理者はライフサイクルコストも考える必要がありますし、将来の維持管理の方法なども考えて判断する必要があります。個別事情を反映した管理者による採否の判断などは技術基準の範疇を超えた話です。

――防錆鉄筋に期待してかぶり厚さを減らすことで上部工の荷重を減らし、コストを縮減するというような考え方はできませんか

玉越 かぶり厚さは耐久性能のためだけにあるわけではありません。かぶり厚さが小さくなると当然死荷重は減ることになりますが、例えば、コンクリート部材にひびわれが発生するかどうかにはかぶり厚さも影響してきます。PC部材であっても耐荷性能としてはひびわれが生じるような状態までも設計では限界状態として考慮されており、実際に地震の時にはひび割れることは想定されています。またかぶり部分も実際には断面として抵抗に寄与します。そのためかぶり厚さによってひびわれ発生リスクなどは変わってくることになります。

また、コンクリート内部の鉄筋がコンクリート断面と一体で抵抗できるための付着力は期待できるためには当然鉄筋周りがコンクリートでしっかり覆われている必要があります。かぶりが薄すぎたり、鉄筋に接するコンクリートに密にひび割れが入ってしまったりすると鉄筋は付着が確保できないためコンクリート部材としての耐荷性能も低下してしまいます。最外層の鉄筋が所定の付着力を発揮したり、鉄筋周りのコンクリートのひび割れが局所化したりせず分散して発生するためには、それに必要なかぶりが確保されている必要があります。重ね継手が機能するのも鉄筋のフックが機能するのも周りに健全なコンクリートが覆っていることが前提です。

設計では、耐荷性能は耐荷性能として構造細目も含めて必要な前提条件を満足して達成されなければなりませんし、耐久性能は耐荷性能が満足される範囲で別途検討されなければなりません。かぶり厚の減少は国内だけでなく海外でもいろいろと検討されてきていますが、鉄筋との関係もあって簡単に減らせるようなものではありません。同じ部材の鉄筋が作用の条件によっては単純に引き抜き力がかかるだけではなく、直角方向に曲げられるような力が作用することもあったり、鉄筋の周りのスタラップなど非引き抜き鉄筋がコンクリートを割ったりすることもあります。そして、耐荷性能の前提となっている最小鉄筋間隔や最大鉄筋径など多くの経験的な規定の根拠となった実験の多くは、かぶりをどこまで減らせるのかといった観点での追及までは行われてはいないのです。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら