進化2025は最終段階 増大する事業量にいかに対応するか

尼子山トンネルの火災時温度は800℃を超えていた

UHPFRCによる補修も検討

耐震補強......動的解析の必要性の有無や手法、パターンを決めて設計

――古株では坂手道明さんがいらっしゃいますし、福永靖雄さんが社長を務めておいでですね

前川 そうです。福永がまだ弊社の技術部長の時に、動的解析も個々のケースで全て行ったら、大変な時間がかかるため、動的解析を行う場合の必要性の有無や、必要な場合の手法やパターンをあらかじめ決めていただいたおかげで、耐震補強設計を大変効率的に行うことができるようになり、受注していただいたコンサルタントも助かったと聞いています。

――ではそんなに入札不調は起きていないと考えていいですか

前川 耐震補強工事は今、非常に人気があります。場合によっては1つの工事に10社くらいが入札に応じていただけるケースも出てきています。

――大規模更新の費用が当初予想の2倍かかかるようなケースも出てきています。NEXCO各社、首都高速道路、阪神高速道路とも予算の確保が喫緊の課題です。また、SFRCの上面増厚をなくし、UHPFRCを用いた上面補修工法を行い、延命補修を行うことで、床版更新のコストを平準化できないかという取り組みも行っているやに聞いております。NEXCO西日本では、そうした取り組みは行っているでしょうか

前川 大規模更新についてはおっしゃる通り、各社とも人件費および材料費高騰の影響は当然あると思います。また、当初の積算の前提は、神戸JCT以西の中国道で実施しているような片側交通規制して、もう片側を通行止めして取り換えるような工法となっていました。そのため、同じ積算の前提となっている路線においては、物価高騰を除けばそれほどコストは膨らんでいません。費用が膨らんでいるのは、主に大都市部です。同じ中国道でも吹田~中国池田間であるような都市部を通過する区間では、社会的影響を最小限にする交通規制のやり方や、様々な制約条件をクリアするための工夫が必要であり、そういったことにコストがかかっています。

その解決策の方向性として、床版取替の対象をより厳密化していく判断が必要であると考えています。これまでは交通量、とりわけ大型車交通量の累積疲労荷重や、凍結防止剤散布量、飛来塩分量などを加味して、床版取替や桁の架替え箇所をある程度の基準で決めていました。しかしこうした基準による選択は、傷んでいる箇所もありますが、実際は傷んでいない部分もありました。これはこれまでの2巡した点検の中で分かってきました。

すなわち、点検結果を加味することで、大規模更新か大規模修繕か、部分的な補修で済ませるかを厳密に判断することができるようになったということです。そのため、限られた予算を、構造物の損傷状況によってより厳密に投じることができるようになります。ただし、全体コストが縮減できるか、増加するのかということを見通すことは、現段階では難しいと言わざるを得ません。やはり、厳しい交通規制や施工が予想される西名阪や名神高速、近畿道がどのくらいのコストになるかを精査しないと、とても全体コストを見通すことはできません。

なお、おっしゃる通り、床版上面の補修・補強については、これまでは通常の断面修復や鋼繊維補強コンクリート(SFRC)による増厚などを実施してきました。しかし、今後は重交通で時間制約を受ける路線や疲労等の劣化がより進行している路線への合理的な床版補修方法を検討していかなければなりません。そのため超高強度で薄肉化・日々施工量の向上・下部工負担の軽減が可能であり、また緻密性が極めて高く劣化因子の遮断に期待が出来る超高性能繊維補強コンクリート(UHPFRC)等の新材料についても、他の高速道路会社での実績等を参考にさせて頂きながら、検討していきます。あわせて床版防水GⅡやBLGなどの防水工の施工を着実に進めていき、予防保全型の維持管理も推進していきます。

尼子山トンネル火災 鎮火まで40時間 800℃以上に達していた

覆工コンクリートの表層から200mm厚までの脆くなった部分を斫って除去

――昨年の尼子山トンネルの火災についてと、トンネルの保全について。NEXCO中日本が取り組んでいる覆工再生工についてNEXCO西日本はどう考えておられますか

前川 尼子山トンネルにおけるトンネル内部の火災は鎮火までに40時間を要しました。温度もかなりの高さに達しており、コンクリートそのものの強度がかなり低下していました。建築の方の論文を読むと500度の熱に一定時間晒されると、強度は半分まで低下するということです。尼子山トンネルの火災による温度はそれを優に超えていました。トラックに使われるアルミ素材は融点が650℃ほどですが、跡形もなく溶けてなくなっていました。損傷したコンクリート部分は、おそらく800℃以上に達していたと思われます。

尼子山トンネルの火災による損傷状況

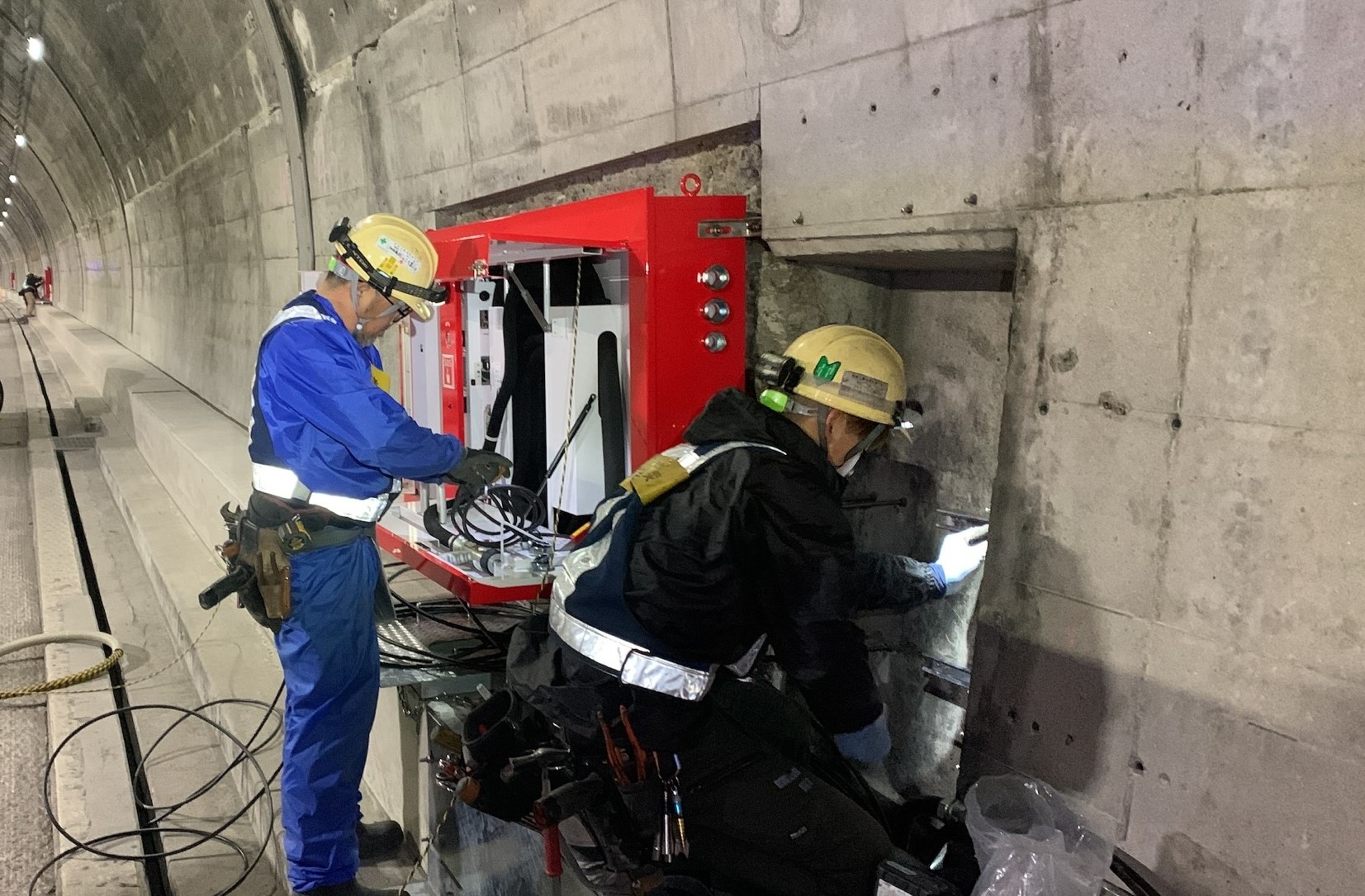

NEXCO中日本の覆工再生工の詳細は存じ上げませんが、尼子山トンネルでは覆工コンクリートの表層から200mm厚までの脆くなった部分を斫って除去し、新しい覆工コンクリートを打設して復旧するという作業を24時間体制で行ったわけで、文字通り「覆工再生」工事を行ったといえます。3カ月にものぼる突貫工事に従事された方々に対しては、感謝の念しかありません。

尼子山トンネルの復旧状況①(左から覆工切削状況、WJはつり、消火栓設置)

尼子山トンネルの復旧状況②(左から防水シートの設置、コンクリート打設状況)

NEXCO中日本さんの覆工再生工の図を見ていると、国土交通省の関東地方整備局時代に取り組んだ供用中トンネルの活線拡幅工を思い出しますね。供用中のトンネルの通行を生かしながら、トンネルの拡幅を行う工事でした。ただ、NEXCO西日本管内では、覆工再生工に取り組む路線は今のところありません。漏水や背面空洞を生じているトンネルは確かにありますが、モルタル注入などで適切に補修しており、現時点ではそういった対応で問題は発生していません。

新設事業は56㎞ 事業費的には新名神が大半

4車線化事業で特徴的な路線は佐世保道路

――新設について、新名神の工事がいよいよ佳境を迎えていますね。4車線化、6車線化の取り組みなども含めて教えてください

前川 新設事業については56㎞の路線で取り組んでいます。事業費的には新名神が大半を占めています。それから4、6車線化は付加車線設置事業も合わせて192kmで事業を進めています。

新設事業はどの路線も様々な課題を克服しながら進めていますが、その中で敢えて特徴的な路線を挙げるとすれば、新名神(八幡京田辺JCT~高槻JCT)間10.7㎞です。東海道新幹線などからも現場を見ることができますが、新幹線を含む東西交通の要所を横断する必要があります。新幹線の他、具体的には、JR京都線、阪急京都線、名神高速、国道171号をそれぞれ横断する橋梁を架設しなければいけません。新名神大津JCT~城陽JCT間でも波形鋼板ウエブ橋や、コンクリートダブルアーチ構造などの橋梁が全面展開しています。

-scaled.jpg)

-2.jpg)

.jpg)

2.jpg)

新名神の各現場

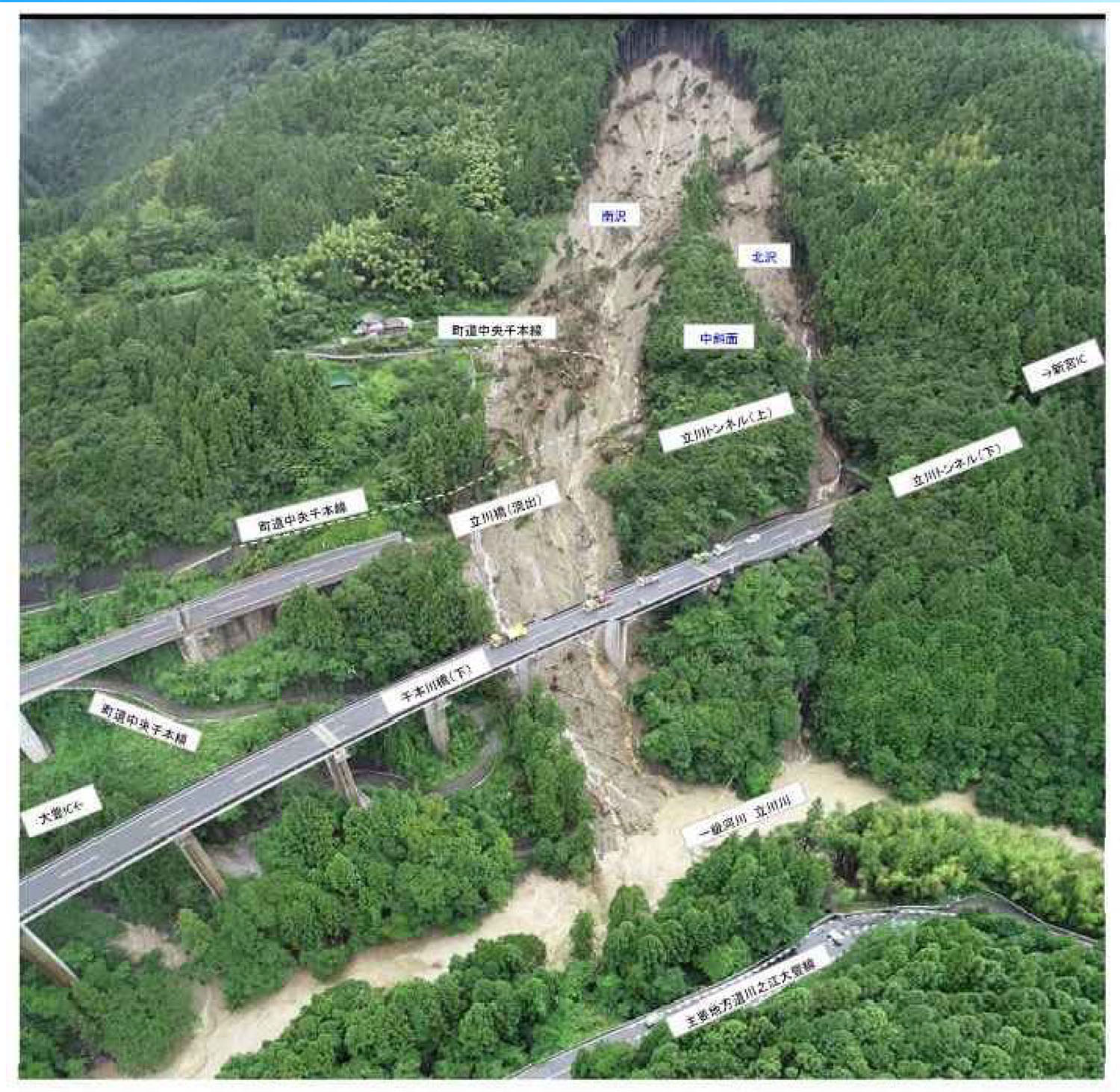

淀川左岸線延伸部(阪高接続部~門真JCT)間1.1㎞では、調査・設計、一部区間で工事に着手しています。大和北道路(奈良北IC~郡山下ツ道JCT)間12.4㎞は国交省との合併施行で事業中であり、北側の(奈良北IC~奈良IC)間6.1㎞は調査設計および用地取得に向け幅杭設計中です。南側の(奈良IC~郡山下ツ道JCT)間6.3㎞の用地取得率は今年1月末で91%まで達しており、NEXCOが担当する区間は工事全面展開中です。神戸西バイパス(永井谷JCT~石ケ谷JCT)間6.2㎞も国交省との合併施行事業で、令和4年度に土工、橋梁下部工の工事発注が完了し、工事全面展開中です。 次に4車線化事業についてです。暫定2車線と4車線では災害時における復旧スピードが大幅に違ってまいります。平成30年7月の西日本豪雨の際に、高知道の立川橋(上り線)が区域外からの土石流により流出する被害を受けましたが、幸い4車線区間であった為、被害を免れた下り線を活用した対面交通運用にて「命の道」ともいえる高速道路の通行帯を確保できました。これらが仮に暫定2車線であった場合には、長期間の通行止めを余儀なくされていたため、南海トラフ地震に対応するためにも、暫定2車線区間を早期に4車線化することは大変重要だと考えております。

立川橋の被災状況

4車線化事業で特徴的な路線は佐世保道路です。街中の高架橋部、例えば鉄道の駅と佐世保港の間や、一部海上に張り出す橋梁部は、現在懸命に上部工や下部工を施工していますが、まだまだこれから大変な状況が続くと考えています。

-s.jpg)

拡幅状況.jpg)

佐世保道路の拡幅状況

遠景.jpg)

佐世保道路遠景

s.jpg)

s.jpg)

岡山道(有漢高架橋)や八木山BP(笹栗本線料金所)の4車線化事業

6車線化事業では新名神大津~甲賀土山間が難易度の高い現場です。波形鋼板ウエブで建設されているところがたくさんあり、その両側に拡幅桁や床版を張り出さなくてはなりません。方杖やストラッドなどの構造で張り出さざるを得ず、高い技術力が要求されます。

新名神大津~甲賀土山間は詳細設計中

双海橋は終盤を迎えている状況

――波形鋼板ウエブのみならず、様々な上下部構造があり、さらには両側張り出しだけではなく、片側に作ったり、新たに橋脚を必要とする箇所もあると聞いております。同区間の6車線化について設計は完了したのですか

前川 現在は詳細設計中で、施工までは至っていません。

――4車線化でいえば松山道の4車線化もだいぶ進んでいるようですね

前川 特徴的な構造物としては双海橋(橋長232.3mのPC4径間バランスドアーチ橋、補剛桁(箱桁)の剛性がアーチ桁よりも大きい逆ランガー形式)があります。同橋についても終盤を迎えており、拡幅事業も大きく進捗しております。

.jpg)

双海橋

v02.jpg)

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら